河北奶农曲折转型

2015-09-10郑智维

郑智维

“虽有盈利但空间并不大,也是顶着压力坚持,如果不坚持就彻底死了。”谈及当下的处境,行唐县甲旭奶牛专业合作社负责人张增义如是说。

从散户到养殖小区,然后再转为牧场,这是过去十年来我国奶业养殖的两次转型。在两次转型中,张增义都走在本县的前列。

上次转型的成本刚刚收回,如今却又赶上新一轮转型。从他的身上,或许可以窥见普通中国奶农的转型缩影。

不管多难也得坚持

总计600多头牛,每天产奶约7吨,这是张增义目前所经营牧场的总体情况。

整个牧场占地130多亩,都是按照现代化牧场的标准建设的,仅牛舍、设备、奶厅等前期投入就有900多万元。为了这次转型,除了用光原有的积蓄外,张增义还做了贷款、找朋友熟人拼凑。从去年4月份开始,张增义确定将原来的养殖小区模式转型为牧场化经营,这在河北省也算是最早的一批。

谈及过去的几个月奶价持续下跌,张增义非常庆幸去年的这次转型。“奶企收购牛奶都是以质论价,我们奶场产的奶价格约在3.9元/千克,比普通养殖小区的牛奶每千克要高约0.8元。”他说。

不过,目前奶价持续低迷的形势让他对未来很是担忧。“虽然我们的奶价高一些,但也只是刚刚能够保本。”他说,虽有盈利但空间并不大,也是顶着压力坚持,如果不坚持就彻底死了。

“这里应该是办公室,这里应该是观望台,这里应该是会客室……”他指着一块块场地告诉记者。如果不是遭遇这次奶价下跌导致资金困难,他说的这些或许都已建成了。

除此之外,在建的两个新牛棚,刚刚也停下来了。张增义粗略算一下,按照原来的建设规划,目前还有至少200万元的资金缺口。“投入时我感觉前景一片大好,在建设的半路中市场却突然不行了。现在只能先简单建一下,市场行情不好时就得缓一缓,不能硬着头皮干。”他说。

“奶价低,牛价更低,现在不管多困难也得坚持,因为卖牛损失更大。”张增义也担忧,如果市场形势没有改善,意味着后续资金来源也就断了,那时日子将更艰难。

两次转型苦中行进

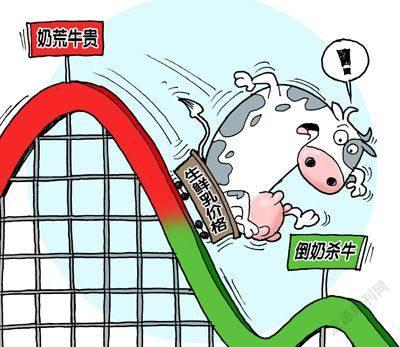

前年刚刚遇上奶荒,去年奶价却又持续下跌,过去十年间张增义赶上过好机遇,也遭遇过不好的时期。

早在2005年,当周围多数奶农还是散户时,张增义就投入100余万元自建养殖小区,并购买了十几头奶牛。这是他第一次转型,比行唐县大规模推广小区模式大概早了三年。

此后的两三年间,他赶上了当地奶牛养殖发展的黄金期。行唐县政府提供的一份资料显示,行唐县养殖高峰产生于2007年底,全县五分之三的家庭养殖奶牛,奶牛存栏12万头,日产鲜奶1000吨。

由于经营有方,张增义的养殖小区蒸蒸日上。2008年,他以托管的方式实现与三鹿集团合作。“当时以为好日子来了,将小区交由企业管理自己就可以省心了。”他说。

令张增义没想到是,他的小区仅仅被托管14天后,就曝出了三氯氰胺事件。也正是在“三鹿事件”以后,全国开始逐步取消各家散养的模式,推广养殖小区化的管理模式。在这一轮转型后,行唐县建成了110个奶牛养殖小区。“与传统散户的养殖方式相比具有一定的优势,实现了本小区内草料供给、交奶的统一。”张增义分析。

经历转型之后,一批实力较弱的散户奶农退出。2013年,原奶供不应求,导致出现了奶荒。“那时候不仅价钱好,交奶也容易。”不过,这时的张增义没有盲目地乐观。闲暇之余,他就去各地参观学习。参观中他意识到,与某些地区相比,自己的牧场在经营方式、设备等方面还存在一定差距,要尽快补齐短板。“那次去内蒙古集宁参观,回来后我就决定拆除刚建好的挤奶设备,更新为这套新西兰的设备。”他指着挤奶设备对记者说。

去年,张增义2005年建养殖小区所投入的成本刚刚收回。“正期待着接下来的好收益时,却又赶上2014年的这一轮转型,不得不将钱再投进去。”他无奈地说。

他透露,这次转型如果验收通过,当地政府将给予他每头牛2000元的资金补贴。

“中国的奶场不能都倒闭了,但肯定得淘汰一批低产牛和落后的经营方式,这就是转型所伴随的阵痛吧。我今年45岁,这次或许是我的最后一搏了。”谈及两次转型的感受,张增义说。

盼被奶企收购

据张增义观察,和前些年相比,村里养牛户确实在减少。在他看来,如果行情能稍微好一些的话,养牛还是比出外打工要强。养殖奶牛的同时还能兼顾种地,家里有老人也能照看。

不过,他越来越感觉到,小规模的散户养殖处处受限制。为了让记者明白,他举了个最简单的例子,购买牧草,25吨一车,购买一车需要联合5家一起购买。另外,现在市场对养殖的要求也越来越高,仅从饲料的变化就能窥见一斑。“现在饲养奶牛用的是东北的羊草、美国的苜蓿、玉米全株以及知名品牌的饲料,而原来喂养的是玉米秸秆和一些小厂生产的饲料。”他说。

奶业寒冬来临,张增义希望能抱团取暖。除他之外,甲旭奶牛专业合作社还吸纳了5个养牛大户参股。“目前的形势下,仅靠个人没法生存,通过专业合作社等组织将几个股东结成利益联合体,这样能做到优势互补。”他说。

从散户,到小区,如今牧场化再次转型已在路上。为了确保奶质,越来越多的奶企选择自建牧场,这让张增义既看到了希望,又感受到了压力。

在这次转型建场之初,张增义就有更长远的打算。按照他的计划,先建好奶场,配置好奶牛,未来以股份合作的方式与奶企展开合作,从而打通上下游渠道,或者干脆租给企业也行。目前,多数奶农与奶企的关系还比较松散,基本停留在“一年签一次牛奶收购合同”的阶段。

“当下,奶粉企业在改革,奶农的养牛观念也要改。兄弟爬山,各自努力吧。”张增义说,未来,奶农与奶企合作将是趋势,最终可能都要走上这样一条路。这样做下来,一方面,奶农们能旱涝保丰收,规避了市场价格波动的风险;另一方面,奶企严格的管理下,奶质也能得到保障。