媒体微博的女大学生失联报道分析

2015-09-10陈潇

陈潇

【摘要】2014年8月开始的“女大学生失联”报道高潮引发了社会关注,同时也造成了民众对女生安全一定程度上的忧虑恐慌。本文旨在以媒介恐慌论的视角来分析媒体微博的相关报道,探讨恐慌产生的原因,为破除媒介恐慌提出参考建议。

【关键词】媒介恐慌女大学生微博报道

2014年8月,重庆女大学生高某因为错搭黑车失联,该事件在17日被《重庆晚报》报道后,被各大媒体转载,引发了社会的强烈关注。此后,媒体掀起了报道女大学生失联事件的热潮,在一段时间内持续吸引着各方关注。但同时,媒体的报道也一定程度上导致了公众的恐慌。不少网友在相关新闻报道下面留言,认为女大学生失联反映了现在社会治安差,女生单独外出太危险。公安部也通过微博发布女生单独搭车安全须知,防狼喷雾等防身产品也销量大增……媒体报道为何会引发公众恐慌?破除这种恐慌情绪,我们应该从哪些方面来做工作?这就需要我们从媒介恐慌论的视角来对相关报道进行分析。

邵培仁是国内较早对媒介恐慌进行研究的学者,他在总结了国外的相关研究后提出,媒介恐慌是指媒介在对社会恐慌事件进行大规模报道的过程中会导致产生新的更多的恐慌现象或恐慌心理的媒介理论或受众理论①。而其形成包含有三个必要的条件:首先前提是有社会恐慌事件发生,其中包括女大学生失联一类的社会安全事件;其次是恐慌事件的大规模报道;最后结果是产生更多的恐慌②。也有学者更加具体的指出,在社会安全、食品安全等事件中,受众出于自身安全,“宁可信其有,不可信其无”的心态也是恐慌发生的重要原因③。

媒介报道带来的恐慌将会转化为现实社会中的恐慌情绪,影响社会的安定和健康有序发展,因此,如何减轻乃至化解媒介恐慌就显得尤为重要。本文结合媒介恐慌论的相关理论对媒体微博的女大学生失联报道进行分析,探究媒体报道在这一系列事件中所起到的作用,恐慌产生的原因,并探讨破除恐慌的途径。

虽然最早报道高某失联事件的是纸媒,但是微博凭借其影响力在女大学生失联报道中发挥了重要的作用,据某舆情中心的“女大学生失联遇害话题舆情分析”④,在舆情声量上,微博远超微信和新闻等,因此研究微博上的相关报道对公众的影响,有其现实意义。

新浪微博在用户数量和品牌影响力上都是国内微博平台的典型代表,因此本文选取的是在《2013新浪媒体微博报告》中影响力指数排名前五的媒体微博作为分析样本,即“人民日报”、“央视新闻”、“财经网”、“新闻晨报”和“南方都市报”等五家媒体微博。

通过新浪微博的搜索引擎,分别以“女大学生”、“失联”等为关键词进行搜索,选取了上述五家媒体微博2013年和 2014年关于女大学生失联的相关报道。此外,因为“失联”一词在2014年才出现,所以还加入了“失踪”、“走失”等关键词进行搜索。考虑到原创和转发都代表了媒体本身的立场,因此不对二者进一步区分。

一、报道数量和时间分布

从报道数量和时间分布上来看,结果如表1。

从表1中可以看出明显的规律,对于女大学生失联事件来说,在2014年8月之前没有成为这几家媒体微博关注的重点,一年多的时间数量最多的“人民日报”微博也只有5条内容。直到2014年8月17日,也就是媒体曝光了重庆女大学生高某失联的事件之后,媒体热度开始上升,并在当月以及接下来的9月达到报道数量的最高峰。但在9月之后相关报道却突然下降,甚至一条也没有。

在出现女大学生坐黑车失联这样的会引发恐慌的社会安全事件后,媒体开始了大规模的报道,在没有确切数据支持2014年8月出事的女大学生数量确实高于往年同期,或是同年其它时间段的情况下,报道数量明显增加。这符合媒介恐慌产生的两个必要条件,即社会恐慌事件的发生以及对恐慌事件的大范围报道。

在9月份之后,以上几家媒体的相关微博突然消失。排除案件本身零发案率(相关案件仍能通过其它渠道找到),笔者认为出现这种情况与当时公众的麻木甚至反感情绪,以及媒体内部的争议有关。在8月底9月初,新华网、腾讯网“今日话题”等都开始反思媒体对女大学生失联的大规模报道是否合理,网民的质疑声音也越来越多。

二、报道内容:描述案件与提示防范并重

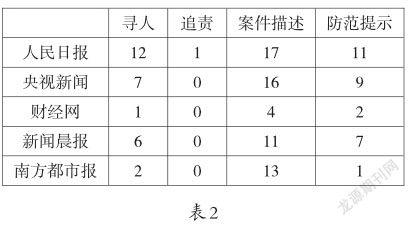

从相关微博的报道内容来看,大致可以分为寻人、追责、案件描述以及防范提示等4种,涉及这些内容的微博数量如表2所示:

报道内容涉及追责的微博条数最少,只有“人民日报”的微博有一条相关内容,这条2013年的微博以“谁为女大学生之死负责”为题,将女大学生失联的责任归结到了黑车问题上,提出了要治理黑车乱象。

内容涉及寻人的条数共28条,占总数的31%,而除了被骗进传销组织的刘某和主动联系的曾某以外,其余的失踪女大学生要么已经证明被害或被侵害,要么没有相关后续报道。事实上,这些没有后续报道的失踪女大学生中有几个都已经被找到,如“央视新闻”2014年9月16日的微博“扩散寻人!保定女大学生毕业失联月余”中提及的女大学生,就有众多网友指出已经找到,但并没有相应的后续报道说明,容易给人以女大学生失联即等于被害的认知。

报道内容涉及最多的是案件描述和防范提示这两类。而且这两个内容往往在一条微博中同时出现,通过案件的描述来提示危险,然后给出防范提示。如“人民日报”2014年8月28日的微博:“【转给身边的女孩子!】8月21日,一名女大学生在济南火车站误上一辆黑车,被司机绑架、囚禁4天,期间屡遭殴打、性虐。25日,女生趁犯罪嫌疑人做早饭不备,偷偷用手机发求救短信,才被警方成功解救。再次提醒姑娘们:单独行动一定要留个心眼!就算是女汉子,也要懂得这些↓,↓转给你关心的她!”

这些微博内容反复对女大学生遇害案件的细节进行描述,将女大学生失联与被杀害、绑架、囚禁、性虐等词联系了起来,加深了公众恐惧。而防范提示看似为防止这种犯罪行为提供了途径,但事实上是将女大学生遇害的原因归结到了女大学生自身不够小心谨慎等问题上,而回避了社会治安、黑车等问题,不利于事件从根本得到解决,也不利于公众缓解恐惧情绪。

即使没有新的信息出现,媒体微博还会以归总梳理的方式继续报道,如“人民日报”的微博:“【18个自我保护技巧让危险远离你】9月7日,河北一女大学生失联后在山东一传销窝点被解救;4日,河南一女大学生被证实在返校途中遭抢劫杀害;8月30日,四川一女生被骗入传销组织,失联20多天……意外频发,提醒我们自我保护的重要性。戳图,18个自我保护技巧,让生活安全些!为安全扩散!”这种报道在没有新闻由头的情况下还高频率多次出现,使得短时间内相关微博数量明显提高,加之微博消息来源混乱,有的微博对受害者使用真名,有的则使用某某类似的称呼,也有在细节上做一些删减的情况出现,容易让受众混淆,不知所指是否是同一个人,更加强了此类事件数量众多的认知。

三、报道框架:聚焦“危险”和“内因”

报道框架是媒体报道新闻所选取的视角,这种视角影响媒体的报道方式,包括材料的选择、报道对象的圈定、报道的数量、报道的内容和版面位置等方面。

通过以上对微博的相关报道数量、报道内容的分析,可以得出媒体微博对女大学生失联事件的报道可以分为以下几种框架类型:危险框架,即通过对其它女大学生失联遇害事件的梳理和描述来作为失联事件发生的背景,起到暗示危险的效果,或者通过呼吁女大学生加强安全意识,为其提供各种防范方式来从侧面强调了事件的危险性,如“新闻晨报”2014年8月18日的微博:“9日,20岁女大学生高渝在重庆阴差阳错搭上陌生人轿车,至今下落不明。前不久,南昌一大二女生回家途中遭抢劫被刺6刀……”就是用南昌大二女大学生被刺的事件来暗示高某失联的危险,虽然在事后证明高某确实遇害,但在当时却是事先不妥当的暗示。刑侦框架,即讲述案件侦破过程和结果,可以突出正义得到申张,如“人民日报”2014年8月30日的微博“……当晚,杭州余杭警方在某村道的一口井里发现一具女尸,经确认,系女孩王某,据悉,凶手已被抓获,案情正在进一步调查中。”内因框架,将此类事件发生的原因归结在女大学生自身,认为是因为自身不小心谨慎才导致受害,这类框架有个比较极端的例子,几家媒体微博都有转载:“有媒体做实验,开豪车与陌生女孩搭话,7人中竟有5人上车!”用一个存在争议的实验,来证明女生的保护意识弱。外因框架,将事件发生的原因归结于外因,即社会因素,这类报道只有一条,是“人民日报”2013年8月18日的微博“……为她们送行,心痛,更该追问:从随意宰客到命案发生,黑车乱象哪是注意安全的提醒就能了却?”将女大学生遇害的原因归结为黑车管理不力。但颇为遗憾的是在2014年8月份的报道高潮中,并没有再出现这样追责社会管理的微博报道。如黑车管理不力等。

从报道数量来看,在这四种框架中,微博相关报道主要聚焦在危险框架和内因框架,着重强调事件的危险性和女大学生自身的不足,忽视了此类事件发生的社会因素以及罪犯得到法律制裁的结果,让民众看不到此类事件的解决出路,更容易让人产生恐慌。

四、启示与思考

激烈的竞争让媒体总是对能引发公众关注的事件保持着极高的热情,尤其是依靠点击率和评论量的网络媒体。女大学生失联被害的事件一方面关系到公众的切身安全利益,另一方面则是与同时具备美貌和高学历等资本的女大学生相关,更容易吸引人们的注意力,因此成为了媒体竞相报道的焦点。而在与现实情况不相符,突然大量增加的报道数量之外,为了吸引眼球,在报道中更多的选择危险框架和内因框架,甚至于渲染犯罪细节,也加深了报道给公众带来的恐惧感受。

美国传播学者李普曼在《公众舆论》一书中指出公众通过媒介获得信息来建立对身边环境的认知。因此,如果受众没有将拟态环境和现实环境进行有意识的区分,就很容易将拟态环境误认为是现实环境,媒体微博造成的恐惧感受就会引发社会现实的恐慌情绪。

媒介恐慌的形成不是一方的责任,要破除媒介报道带来的恐慌情绪,需要从媒体和受众两个方面共同努力。

首先,媒体要加强自律。在激烈的竞争中,媒体追求新闻热点,以吸引公众注意力的做法无可厚非,这既能满足公众的知情权,也是市场化媒体的核心竞争力之一。但是媒体并不只是一个盈利机构,因其生产的新闻产品对整个社会系统可能产生的巨大影响,媒体还承担着维护社会秩序稳定,保障社会向良好方向发展的社会功能。因此,媒体既要善于发现新闻热点,吸引公众注意,也要立足社会影响,坚守媒体的社会责任,对可能引发公众恐慌的报道在数量上和内容上进行度的把握,在满足公众知情权和坚持客观性的前提下,对涉及到某些重大的敏感性的话题时,要考虑到受众的心理承受能力,做到有理有据不进行过度报道和过分渲染,避免误导受众。要做好“减压阀”,而不是“放大器”的角色,为社会健康发展做出贡献。

其次,要提高公众的媒介素养,增强其主观能动性和对信息的鉴别能力。如今媒体鱼龙混杂,从业人员素质参差不齐,尤其是网络自媒体的出现,使得每个用户都可能成为信息源,信息来源的混乱更是让加强媒体监管和自律变得更加困难。但是受众并不是媒体信息的被动接受者,在传播的过程中,受众可以充分发挥其主观能动性对信息进行解读。因此,在强调加强媒介从业者的自律之外,从受众一方入手,提高受众的媒介素养就变得更为重要。提高受众对拟态环境和现实环境的鉴别力,分清两者之间的区别,让受众更为理性的看待媒体报道,尽可能消除媒介报道带来的恐慌情绪,才是媒介恐慌问题的根本解决之道。

此外,公众作为媒介产品的消费者,对媒体有重要影响。提高公众的媒介素养,提高其对信息的鉴别能力,反过来也是对媒体的一种监督,促使其更加理性、客观的进行新闻报道。

参考文献

①邵培仁,《媒介恐慌论与媒介恐怖论的兴起、演变及理性抉择》[J].《现代传播》,2007(4)27-29

②邵培仁、邵静,《媒介恐慌论:媒介作为恐慌心理生成与终止机制的研究》[C].《新闻学论集》,2009

③宋绪顺,《警惕食品安全报道中的媒介恐慌现象》[J].《青年记者》,2013(8):35-36

④《女大学生失联遇害话题舆情分析》,http://china.huanqiu.com/article/2014-09/5125269.html

(作者单位:中国传媒大学传播研究院)

责编:姚少宝