微博平台下谣言传播原理及治理

2015-09-10徐海霞王和馨

徐海霞 王和馨

【摘要】微博平台下,谣言借助微博独有的优势大肆传播,增加了谣言治理难度。本文对马航MH370失联事件进行个案分析,解析谣言在微博上大肆传播的周期、模式、传播成因,为治理谣言提出建议。

【关键词】微博谣言马航失联治理

自媒体环境下,微博不再仅是联络感情、传递信息的工具,它有了另外一个身份——“谣言”的温床。微博平台下,谣言跨时间、空间进行传播。许多谣言借助伪真实,经转发,瞬间被幂次传播,并呈现造谣—辟谣—再造谣—再辟谣的“漩涡型”复式传播特点。

美国谣言研究专家奥尔波特曾对谣言进行简明的解释:谣言是人际间对面交流的情况下,个人对另一个人传达有关的一个对象、第三者或一个处境的未经证实的信息。在此基础上,国内有学者指出,微博谣言是指“以微博为载体,在大众之间传播,内容缺乏事实证实,或者扭曲夸大事实,或者未经官方公开证实或者已经被官方所辟谣的各种信息。”

本文以马航失联事件为案例分析谣言传播周期,以沉默的螺旋分析传播模式,并以表达风险感等因素分析传播成因,最后提出规制方略。

一、微博谣言传播周期

事物的发展总会按照一个产生、发展、高潮、衰退的周期进行,谣言也一样。奥尔波特在《谣言心理学》中,以“谣言和骚乱”为例,将谣言在骚乱过程中的帮凶角色分成4个阶段来分析。在第一阶段——暴乱之前,谣言表现为窃窃私语;在第二个阶段——爆发暴乱,谣言己经具有明确的威胁成分;第三阶段——谣言迅速膨胀;第四个阶段——暴乱进行中,谣言加快了报复进程。其中,谣言被分成萌芽期——潜伏期——聚合期——爆发期。

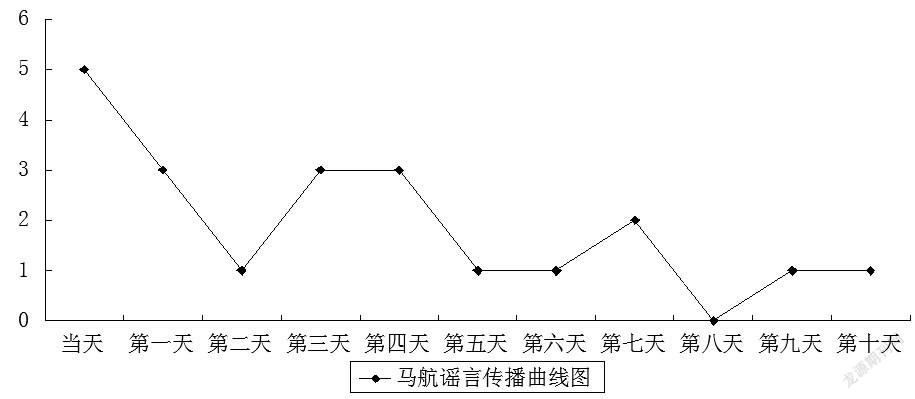

通过对马航失联事件前十天流传较广的谣言分析,本文将微博谣言分为萌芽期——潜伏期——爆发期——衰退期——拖尾期,如图1所示。

2014年3月8日,马航失联的消息传来,在人们焦虑等待消息的同时,谣言开始萌动,而且从萌芽期到爆发期间隔很短,并当日出现最高峰值。当潜伏期的谣言快速聚集,爆发期便加速到来。8日流传较广的五条信息都被证实是谣言,且集中在10:30—12:30内。

之后,谣言时而减少,但有多次小高峰出现。其中,第三、四和七天都出现小高潮。第八天之后,谣言数量骤减。此时,进入了相对意义上的衰退期,同时某些谣言进入拖尾期。

二、“沉默的螺旋”模式下微博谣言的发展

德国传播学者诺埃勒—诺依曼指出,人作为一种社会动物……当发现自己属于“多数”或“优势”意见时,他们便倾向于积极大胆地表明自己的观点;当发觉自己属于“少数”或“劣势”意见时,一般人就会趋于环境压力而转向“沉默”或附和。在微博中,表现为“微关系”的沉默及扩散。

在微博,存在着两种“微关系”。一种是彼此相互了解“熟悉人”。“熟悉人”中一人发布的消息或转载的消息经过三五好友转发,其余人大多会忽略对消息真实性的质疑,直接表示赞同。在“熟悉人”中,除了沉默的螺旋理论中经常提及的“群体压力”和“惧怕社会孤立”的影响外,“熟人效应”和自然而然的“信任感”也是致使大多数人放弃适当的厉行思考,盲目跟随的主要原因。

另一种是“关注群”。由于微博的运行机制——不用经过本人同意即可关注自己想关注的人或是群体,所以极易形成一些“情感纽带”相对牢固的组织群体。陈力丹教授认为,“微博博主比在现实世界中更容易找到与自己相似的群体,并形成自己的圈子,进而有意无意地屏蔽掉许多其它信息,这种‘圈子文化’容易导致极端化”。在这种群体中意见领袖(大V)的作用被无限放大,有时可以瞬间形成舆论。所传递的信息经数以万计的转发、点赞、评论,形成名副其实的“优势意见”。谣言经意见领袖传播后,人们对其信任度提高。粉丝会以随意转发来结束自己的独立判断,以大V思想代替个人判断。

“微关系”极易掩盖信息的客观性和真实性,信源、转发人与接收人之间的关系由于信息的不断转发被剥离,转发微博者根本无从知晓信息的真实性——转发人是根据微博关系而非事实真相转发信息。即使微博提示为谣言,也会被用户当做“多数意见”来认知,这势必引起“沉默的螺旋”的始动。

同类信息的传达活动在时间上具有持续性和重复性,便产生“累计效果”。谣言传递过程中,因为“熟悉人“及意见领袖,往往能通过“信任”达到持续性和重复性,从而将质疑声音掩盖掉,达到“螺旋式”传播量。已爆发的谣言往往缺乏官方信息规范,而触觉灵敏的大V甚至别有用心的人便利用时机制造传播流。有的谣言在从众流瀑中得到大量传播,且被自发贴上“真实信息”的标签,致使反对声音瞬间被淹没在巨大信息浪潮中,以致谣言以更疯狂的几何速度增长。

三、微博谣言传播成因

1、官方消息堵塞

对于突发灾害事件,能最有效遏止谣言传播的当属官方信息。反之,如果官方消息堵塞,没有统一口径甚至前后矛盾,会导致民众心理恐慌。新华社联合武汉大学互联网科学研究中心研究发现,马航官方信息的缺位导致流传最广的几大传言产生。3月8日下午,马来西亚航空公司在马航失联13个小时后,召开第一次新闻发布会,但新闻发布会仅持续五分钟,针对飞机是否失事、坠海、迫降还是降落等关键问题均未表态,也没有给予记者提问的机会。在后期搜救过程中,相关机构也经常发表自相矛盾的结论。

2、用户传者与受者双重身份的便利

“140字的限制只可能对真相管窥蠡测,具有强烈的片面性和主观性;人人皆可为信息源,又可为传播者,信息无把关,发布无门槛,字数不多易于传播;一键转发造就几何级数传播,使得谣言传播更为便捷亦让人感觉谣言数量变多”。微博用户具有传者和受者双重身份,既能做造谣者,也能做传谣者。基于某种目的,用户可以将道听途说、未经核实的信息或有意修改的内容、图片上传,并借用粉丝将信息传播出去。

3、微博表达风险感较低

“表达风险感”是指网民通过新闻跟帖评论、论坛跟帖和发帖的方式公开表达个人意见的时候,对由于公开发言可能带来的个人隐私暴露和个人人身安全威胁和影响的担心。

目前,我国的“实名制”仅局限在“注册”和“签订协议”环节,在注册后发表或转载信息时,并没有要求提供真实身份信息。因此,用户在发表内容时,没有“监控”。由于受管控力度低,表达风险感自然就低。

4、“微关系”和媒体传播产生群体认知

哈佛大学教授桑斯坦指出:一定数量的人开始相信一则谣言,其他人也会相信,除非有证据证明这是一则虚假的谣言;而具有相同观念的人聚在一起讨论通常会强化谣言。“微关系”会带来“沉默的螺旋”效应,产生群体认知。另外,有些媒体急于抢新闻,将求“快”置于求“证”之上,大肆播报未经证实的信息,甚至滚动播出,将“谣言”注入群体认知中。群体认知带来无形的群体权威,使群体共识迅速扩散。

四、微博谣言治理

1、提高政府监测、调控、辟谣能力

当第一条谣言—“马航飞机迫降南宁”出现时,政府相关部门就在积极辟谣的同时,加强对有谣言“苗头”信息的监测,并采取有效措施对散布谣言者进行处理。另外,政府应建立微博传播全程监管体系、高效测评和审核机制以及突发事件紧急应对管理办法等,并进一步规范辟谣团体,大力建设政府、媒体、网站与受众多方合作的辟谣联盟,如“北京地区网站联合辟谣平台”。

2、加强新闻工作者职业修养

马航失联事件中,传统媒体和自媒体不仅没有在审核中有效阻止谣言进一步传播,还共同建构了模糊信息。媒体信息源引用缺乏规范,泛指“外媒”、“有传闻”等随处可见,缺乏明确信息源,也无相关网站链接,更谈不上与当事人核实,甚至在故意模糊信息,沦为社交媒体上为谣言风暴推波助澜的“推手”。传统媒体应发挥好“把关人”的作用,未经核实,绝不造谣传谣,将“求证”置于“求快”之上。然而,当美国媒体如CNN不断挖掘线索和真相时,中国媒体却多在引述外媒消息,且因缺乏专业性知识,特别是空难知识,只能人云亦云或者进行似是而非的推测。因此,记者应主动挖掘信息,填补知识空缺,并积极对专业人士进行采访与咨询。

3、改进实名制

在客观事实言论方面,“微博辟谣“所起到的功能是抑制虚假信息传播(即假消息出现后跟进澄清),而微博实名制则需要依靠对微博用户的事前抑制来预防假消息传播(即堵住假消息的来源)。目前,我国局限在入网实名制,对用户的约束力较低。另外,应在后台更加严格地核实用户身份,多渠道进行认定,不应单凭用户提供的材料;实行一票否决制,只要审核核实信息中有一项不准确,或无法核实,就不允许用户注册。

4、提高网民自律意识与辨别能力

用户普遍有从众心理,自律意识薄弱。因在航空等领域知识匮乏,在“微关系”中,更易丧失理性,成为传谣造谣者。

为提高网民自律意识和辨别力,需大力开展媒介素养及专业知识教育。首先要培养对微博行为的负责意识和理性判断意识,从根源上减少造谣、传谣可能性。第二,提高自我查证能力,通过理性判断对信息进行第一环节的筛选,自己充当信息“把关人”。第三,通过大V定时发布有关航空、医疗等领域的知识,不断补充网民知识,提高自净及辟谣能力。已经被证伪的谣言,也不要立即删除,可以进行归类整理并保存,后面附上官方证言、虚假的因素、涉及的知识领域等,让网民有证可查。

【基金项目:2015年度河北经贸大学硕士研究生创新计划项目】

参考文献

①许静:《传播学概论》[M].清华大学出版社,2007

②孔清溪、林彦君、张晓丽,《灾难事件中网络谣言风暴的形成、传播规律及消解策略研究——以马航MH370事件为例》[J].《现代传播》,2012(12)

③郭庆光:《传播学教程》[M].中国人民大学出版社,2005(5)

④陈力丹,《微博“圈子文化”解码》[J].《人民论坛》,2011(31)

⑤韩宁,《微博实名制之合法性探究——以言论自由为视角》[J].《法学》,2012(4)

(作者:均为河北经贸大学2014级新闻学硕士研究生)

责编:姚少宝