论“象思维”样式与汉典籍外译*

2015-09-05包通法

包通法

(江南大学,无锡214122;孔子与山东文化强省战略协同创新中心,曲阜273165)

1 引言

“语言的表征形态即词汇意义和语法结构形式,体现了一个民族的人文精神和体验诠释客观世界和人生社会的直觉和理性,而人则利用这种语言范式塑造和演绎世界、塑造和发展自身、演绎和创造人文世界。”(包通法2014:1)“象思维”作为我们传统中国文化的哲学与语言表征形态,是一种蕴含理性和诗性为一体的哲学思维方式,也是中国5,000年文明所孕育的智慧的认识范式。作为接通“言”与“意”的关键性中枢和发生源,它对于中国人求索天地之道、人生智慧,对于文人文学创作都具有极其重要的意义。作为我们传统文化所特有的认识形态,它不仅对道家和诸子百家思想产生过重要影响,而且对中国的诗学文论及诗词歌赋曲等文学体裁,千年以降,无一不受“道象互为”的“象思维”的影响。尽管国内目前对于“象思维”这一中国传统文化认识形态有一定关注,但是将“象思维”与翻译,尤其是与华夏典籍外译相结合的研究却很少,或者说将“象思维”与华夏民族认识精神和智慧体系相结合运用于翻译的研究不多,可以说这是一个新的研究课题。事实上,“象思维”与汉典籍外译的不可分割性决定这个命题的重要理论意义、研究价值以及现实意义。

2 “象”、“象思维”与“道象互为”认识形态

应当承认,传统中国哲学在认识形态和知性体系建构方面具有自己的优越性和个性特征。它以生命样态、动态思辨的“象思维”智慧形态阐释世界这个有机的生命整体意义,诸如《易》之“太极”、老庄之“道”、儒家之“仁、心性”,理学之“理、气”这些形而上的“象思维”,西方的哲学概念思维是无法企及的。王树人先生指出,“当科学发展到今天,正是在西方却发现,传统西方科学理论在解决科学前沿问题,如涉及有机整体等复杂的问题,已经无能为力。这时,正是西方科学家在东方特别是在中国传统思想文化中,为解决这种复杂问题发现了宝贵资源”(陈来2006:135)。这个“宝贵资源”既有“道法自然”、“道象互为”整体思辨智慧知性体系,也包括以“象”及“象思维”为内核的传统中国哲学文化的思维范式,即传统中国哲学文化中所具有的“象思维”的深邃哲思和诗思。无论是道家、儒家,还是其他诸子百家,其认识、思辨、创化形态皆有别于西方的概念思维模式——一种确定、明晰的逻辑思维模式。而以“象”释意,以“象”征思,以形象入手,基于“象”而致道,既是中国语言和修辞创造的千年传承,也是中国哲人的哲思思维范式和表述形态。比如,中国汉字自古以来便有“象形会意”之态之质,其中尤以早期甲骨文、金文最为典型,单个汉字便是一个意象,甚至十几个意象组成的诗意画面,就是思想和智慧的结晶和体现。中国哲学知性体系构建所遵循的线路见下图:

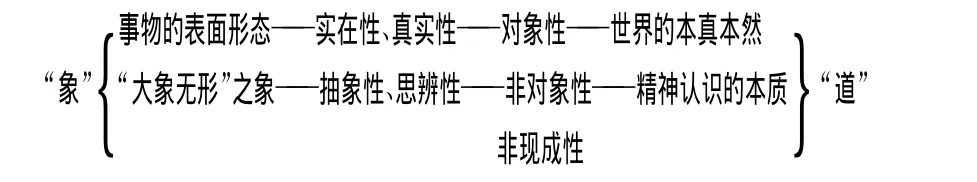

图1 中国哲学构式图

“象思维”的认识样式就是以象喻道,以象致道,道寄寓于象的一种生命形态的哲思和诗意。“象”是对现实事物的一种符号象征式的模拟与表征,与所观之物相互联系而形成统一认识整体,在此基础上通过取象而得到的《易经》八卦图象,则是事理或义理的象征或表征,是事理或义理、内涵与外延的载体。它所象征的是对象内涵与外延意义的整体,而且这种整体是既通过直接或直观的方式获得外延意义(意象),又通过对象理性与诗性互为而获得内涵意义(道),而不是把对象先行概念分析,然后再综合为一个整体。因此,“观物取象实际上具有直观综合的整体性质”(王树人2007:5)。“象”的出现、演绎得益于中国自古以来所崇尚的“道象互为”的思辨样态。中国之“道”在认识形态上不同于西方“上帝”的最高精神标准或Logos的认识旨归,它体现的既是世界的本真本然,又是精神认识的本质和智慧旨归的终极。中国传统思维模式与西方思维模式不同:“中国天道的境域不是‘构成论’而是‘生成论’,道是原发创生之源。如老子所说的:‘道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和’。可知,作为原发创生的道,始终处于‘生生不已’的‘生成’动态之中。而这种‘生成’的本源之道,实质上归结为‘无’,正所谓‘天下万物生于有,有生于无’。正是中国以‘无’为深邃底蕴的天道之思,从开端上就使中国传统思想不同于西方传统思想,而显示出特有的智慧魅力”(郝书翠2008:91)。

中国传统哲学思维形态——“象思维”,尽管与西方的概念思维并不完全对立,但在很多方面的确存在相对的个性样式。“筑象的语言文字都大于概念的语言文字,甚至具有无限的可解性和启迪性,如同诗无达诂一样。”(王树人2006a:5)“与西方概念思维根本不同在于‘象’不是不动的实体、不是用定义可以规定的概念,是生命状态的世界事件和存在,但同时‘象’又是‘非实体’的、‘非概念’的,也就是具有非对象性和非现成性的特点。‘象’是动态的,是流动与转化的。”(王树人2006c:51)西方对象化的概念思维,就一般意义而言,是以主客二元或天人相分为前提,在领会和把握世界时,首先把主客本来一体的整体性加以二元割裂,并且在对象化中,又把这种被割裂的局部加以静态僵化。因为不静态僵化,就不能作出定性或定量的分析,就不能作出明确的意义规定。不难看出,这样领会和把握的只能是有限的、局部的、静态的与整体割裂的、被僵化的世界或对象。相比之下,中国易、道、禅之“观”则是以“天人合一”为前提的整体观。前者之观,视宇宙在主体人之外,是人们以分析规定性的概念思维思考和解剖、施为的对象。后者则视宇宙与人一体相通,人们以诗意理性的‘象思维’与之沟通、与之和谐共生。

图2“道”与“象”的互为关系

基于“有生于无”既是实体论也是非实体论的认识范式,“道”的精神终极既是对象性,又表现出非对象性、非现成性。而“象”,一方面是指事物外表所呈现的形态,具有实体性、现成性,如具象、表象、意象等表达方式都是指将事物具体化、形象化,以带给读者身临其境、活生生的生命形态的感觉;另一方面,正如老子笔下的“大象无形”,“象”具有抽象,超象的精神性。由此可见,无论是“道”还是“象”都具有实体性和非实体性的双重特性,它们是互证互释、不可分割的。“道”是“象”的本质,而“象”又是“道”的源泉,“道”是对“象”的诠释和超越。如要达致“象外之致”,唯有通过诗意的、体悟性的“象思维”,方可致达中国传统经典中最高理念之“道”,这个产生并主宰天地万物的本原才能浮出水面。历史上的言意之辩从一个角度表明真正的“道”是大象无形的,所以要借助于“象”来认识和体验,“象”是中国古人认识天地的一个重要形态和路径。“圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。”(王树人2006:38)“圣人用卦象来显示天下万物的繁杂现象,揭示出其中的秘奥。这样就由最初占卜用的卦象逐渐发展为文学创作中的意象,并且还成为衡量文学作品优秀与否的标准之一。与这种象思密切相关的是整体直观式的思维方式,这在道家与禅宗学说中有明显的体现。”(《周易.系辞》)这里“文论象”只是道出“象思维”对于文学、诗歌的创作与鉴赏之维,而事实上“象思维”首先是中国古人对自然和人生求索的认识形态和哲思手段,是华夏文明智慧体系认识论的本体。

3 “象”、“象思维”与中国诗学文论

3.1 “象思维”的渊源

在中国5,000年文明的历史长河中,道家思想的代表人物老子、庄子在其著作《老子》、《庄子》中就灵活地运用“象”表达他们的思想理念,传播和发扬道家文化,生动地再现真实与精神世界和人生智慧。王树人提到,“富于诗意的悟性的‘象思维’,凭借其诗意的混沌性和模糊性,正可以在‘物我两忘’中进入‘天人合一’的视野和境界”(王吉凤2006)。中国古代对“象思维”的研究比较有代表性的是王弼的“言(象)意”论。“王弼以庄解易,融二家之说而进一步发挥。其《周易略例-明象》云:夫象者,出意者也;言者,明象者也。尽意莫若象,尽象莫若言。言生于象,故可寻言以观象;象生于意,故可寻象以观意。意以象尽,象以言著。”(王树人 2006c:53)可见,“象思维”作为接通“言”与“意”的关键性中枢,它对于中国人追索天地之道、人生智慧以及对于文人文学创作具有极其重要的意义,它是中国智者和文人进行哲思或创作时必须调动的思维模式。宋代学者严羽曾这样评价由象至意的诗歌创作和鉴赏思维形态:“盛唐诗人唯在兴趣,羚羊挂角,无迹可求。故其妙处莹砌玲珑,不可凑泊,如空中之音,相中之色,水中之月,镜中之象,言有尽而意无穷”(李智2000:39)。这里“象”是体,意趣乃是“用”,是诗人追求的某种精神旨归,象与意趣是一种互为的精神形态。

3.2 “象思维”的影响

有学者认为,中国文论诗性特征的形成与其所处悠闲的环境和轻松的心境分不开。天地一气,万物一体,这是中国文论思想的重要特点。文学之道与天地精神相往来,天道、人道、诗文之道相通相协。以这种整体性思维观照文学,则文学是一条源流相承、一以贯之的历史之河,一个四肢百骸一气贯通的生命之体。承继深厚诗性文化的中国文论,‘凭感觉’是第一原则,但同时并不反逻辑,而是对理性、对逻辑的淡漠。中国文论常以人之感觉论诗文,这是人的五官感觉的隐喻式表达。诗性的语言是‘绘声绘影’的语言,中国文论就有‘绘’的特点,既绘声又绘影,使文思文理可见可感、可触可摸。兴象、意象之自然、深隐、微妙的特点,俨然带有上古先民天地混同、人神相通的精神遗留,中国文论的诗性智慧一如中国文化博大精深。在这里我们对所谓“象思维”与诗性特征是与“其所处悠闲的环境和轻松的心境是分不开的”之说不能完全苟同,对“对理性、对逻辑的淡漠”之说也不能认同。其实中华民族“象思维”是中华文化精神智慧的本体,是中国古人生存状态的一种体现,是一种哲思的认识形态。“象思维”在诠释和表征古人对宇宙、人生和精神认识是千年一贯的智慧知性形态。“象思维”是华夏文明的精神创造,是人类文明史上有别于西方基督文明的东方智慧认识形态和体系。它不仅化繁为简,化抽象为生命形态,具有诗意思辨;而且又不止于“形而下器”,而是由器识道,由象致知,格物知致,由经验世界走向逻辑归纳与演化的内化精神认识,既具有诗意的虚化,又有严密的哲思思辨。如《老子》说:“道可道,非常道,名可名,非常名……”这里老子运用“象思维”于哲思,体现出高度的抽象性、思辨性、逻辑性。“无,欲以观其妙,有,欲以观其徼。此两者同出而异名,玄之又玄,众妙之门”(《道德经》第一章)便是一例。

图3 “器”、“形”、“道”之间的关系

在论及中国哲思认识形态时,王树人先生指出,中国哲人和先贤在“诗意的混沌和模糊中”达到物我两忘、天人合一的精神境界,这种精神状态不仅仅是象思维的认识状态,其实西方哲思中也是如此。对于形上精神认识进行精确规定是西方哲人千年一贯的梦想和追求,为了实现这一梦想,维特根斯坦和罗素都尝试推行一种科学的、概念规定清楚的语词,如罗素的摹状词理论和维特根斯坦的科学语言等。然而梦想与现实终究不一,倒是我们的先哲们认识到精神认识与语言不一,难以企及的现象与本质,因而他们智慧地运用象思维这一东方智慧形态解决这一人类难题,只做描摹,不做严格的规定,呈现一种既有逻辑、思辨的哲思,又有体验、诗意的认识形态和质感。

中国文化精神的“象思维”,在唐代经过皎然、刘禹锡、司空图等人的论述,到明清时期趋于成熟,与其有关的一些术语,如诗境、神境、圣境、妙境、奇境、实境、虚镜、极境等,常被运用于文学批评。其实无论是“象外”论还是“象外”之“境”论,都属于“象思维”的范畴。

白居易就是擅长运用“象思维”的大师,他追求诗歌在艺术上的真实性、通俗性,认为诗歌来源于现实生活并反映现实生活。在语言描摹上则采用形象性、生动性,因此他的诗歌总是将现实生活的画面通过“象”清晰地展现在人们的眼前,包括人民的疾苦和统治阶级的暴政等各种社会生活中的问题。比如《长恨歌》、《琵琶行》,这些脍炙人口的诗歌语言质朴,丝毫不刻意追求含蓄蕴藉,使读者在欣赏诗歌时,通过一幅幅的画面充分感知其创作背景,从而与作者在情感上产生共鸣。

刘勰主张情文并茂,“情以物兴”、“物以情观”(刘勰《文心雕龙·神思》)、“神用象通,情变所孕”(司空图《二十四诗品·雄浑》),即客观的“物象”会触发个人的情感思绪,然后个人再依托这个情感思绪产生主观诗意的“意象”,这是典型象思维的理论归纳。不同的人看到相同的事物会有不同的联想与想象,在各自的大脑里对原本客观的“物象”进行加工,并最终呈现不尽相同的主观“意象”。这个过程其实是“象”在头脑中演化的过程,也是思与“象”交融的过程。可见,“象思维”对于作者在文学作品创作中抒发情感、激发与读者的共鸣具有极其重要的意义。

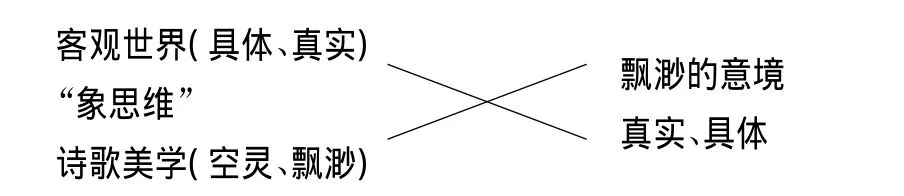

图4“象”的流动与转化

司空图在其代表作《二十四诗品》中充分运用“象思维”阐发、归纳和总结诗学理论,用种种形象来比拟、烘托不同的诗歌风格,为我们生动地展现诗歌“象外”之“境”的美学本质。尽管我们所生活的世界是具体的、现实的,诗歌美学所追求的意境是空灵的、飘渺的,但作者认为“超以象外,得其环中”(范和生1996:65)。只要借助并超越“象”,便能求得“象外”之“境”,从而将真实的世界与诗思飘渺的诗歌美学相结合,使艺术之美不再局限于形式的层面,基于象又超越象,从而变得真实、生动并具有很强的感染力。

图5“象思维”认识构式图

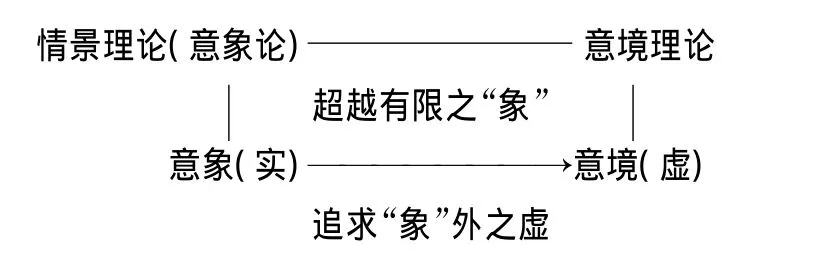

王夫之在对“象思维”的研究上颇有造诣,他“在意境理论发展中的最大贡献是提出了‘情景’理论,他使意境理论具有了完备的理论形态”(叶朗1985:480)。他的情景理论探求的是情感与审美意象的结合,即思与象、象与思的互为关系。另外,“并不是一切审美意象都是意境,只有取之‘象外’,才能创造意境,王夫之对虚实结合的意境的认识,表现为他对‘超以象外,得之环中’的强调”(王建2006:33)。王夫之认为,诗歌的意境是在情景交融的审美意象之“实”的基础上求得“象外”之“虚”,才能实现其境界的审美思维形态。无论是他的“意象论”还是“意境论”,都对后人产生深远影响,尤其是“意境论”“因实现了对有限之‘象’的超越,产生了含蓄蕴藉、空灵飘渺、回味无穷的审美意蕴,所以具有特殊的诗学意义”(包通法2008:120)。

图6“意象论”与“意境论”

事实上,无论是白居易对含蓄蕴藉、空洞虚化话语的摒弃、刘勰对“神用象通,情变所孕”的运用,还是司空图对“超以象外,得其环中”的强调,或是王夫之对“意象论”及“意境论”的推崇,都体现“象思维”在文学创作中的重要作用。中国文化的精华所在是哲思的诗化,诗化的哲思。而这一切思辨皆基于本体,落于“象”中。长期以来,“象思维”作为中国传统文化精神的产物,其影响已经远远超出我们常识中文学的范畴,成为我们所特有的智慧认识和哲学形态。

4 “象”、“象思维”与中华典籍翻译

4.1 “象思维”与典籍的话语表征

文化是一个民族的灵魂,是一个国家的精神象征,而这种灵魂和精神则栖居在每一个民族的语言中,因为每一种语言都是自己文化的造物、本体和体现。所以语言和文化既是密不可分的道与体,又是道与用的关系。作为灿烂华夏文明精髓的典籍就是中华民族精神的栖息地,是中华文明智慧知性体系的物化石。

中华典籍承载着、闪烁着华夏文明精髓与智慧知性体系。正如前文所述,中国古代典籍由于受“象思维”的影响,几乎都是“象思维”的产物,如《老子》、《庄子》、《易经》、《论语》、《孟子》等,深刻地体现出中华民族的精神品格、认识形态和智慧体系。对于宇宙生成从“无”到“有”、从“一”到“多”,神奇的“道”如何产生天下万物,即“道”的存在形式是什么,老子给出如下“象思维”答案:“道之为物,唯恍唯惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精,其精甚真,其中有信”(第二十一章)。而《老子》在阐释事物同一性、可变性时也采用“象思维”的认识样式和表征话语:“曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑”(第二十二章)。此外,北宋理学家二程在讨论“性”这一抽象命题时也采用了“象思维”的认识样式和话语表征:“气之所钟,有偏正,故有人物之殊;有清浊,故有智愚之等”(梁漱溟 1987:258);“气有善不善,性则无不善也。人之所以不知善者,气昏而塞之耳”(程颢 程颐1981:卷22);“气清则才清,气浊则才浊。譬犹木焉,可以为栋梁,可以为榱角者,才也。才则有善有不善,性则无不善”(程颢 程颐1981:卷18);“禀得至清之气生者为圣人,禀得至浊之气生者为愚人”(程颢程颐1981:卷22)。因此,“象思维”是华夏先哲识道、释道的精神格局和话语样式。

然而,由于自五四以降受欧风西雨的主流诗学学术范式的影响,中国学者几乎摒弃“象思维”,与自己的文化传统割裂,忽视本土文化,重视他者文化。结果自己原本所擅长的据“象”悟“道”的“象思维”遭到遮蔽,而仅仅用理性的概念思维方式解读和诠释中国的传统经典,翻译实践过程主要依赖于西方的概念思维,用译入语中现有的语汇和概念削足适履,使译作往往无法准确地传达以“象思维”创作的原作的精神。在中西文化不断相互影响、渗透和融合的过程中,我辈应该在典籍英译时坚守中华文化的身份和中华文化精神的品格,保留自己民族的优秀文化传统——“象思维”认识形态和智慧样式,这对于打破中西现存的文化交流中不对称现象,改观欧风西雨一边倒的诗学观现状、传播和发扬中国哲学和文化精神具有极其深远的现实和历史意义。

在中国对外文化传播的大战略历史背景下,译者若想将这些典籍的精髓传达给目标语读者,毫无疑问须要重新启动“象思维”去理解原作的精神,进而再运用“象思维”将其合理地进行翻译,以传达原著的精神范式和知性体系,用具有整体性的、诗性的、生命样式的“象思维”认知范式来解读和表征华夏千年经典。只有保留“象思维”在典籍外译的本体论、认识论和方法论的知性体系,并自觉运用“象思维”进行典籍翻译实践,才能产出较为忠实原著的译作。在中国文化走出去和提升我国软实力的背景下,把中华民族富有东方特色的文化精髓和智慧样式译成英语等是让世界了解中国、让中国文化走出地域的局限、参与全球文化建设与交流、提升我国的影响力、认可度和追随率的一个行之有效的途径。时代要求我辈译者为中华文明和东方智慧样式立言。

4.2 “象思维”与中华精神品格的翻译

《易传·系辞上》提到:“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。可见,中国人早就抽象出纷繁世界复杂关系的本质:“形而下”的“器”是事物的自然状态,“形”是“器”经过人的感知后的具体事物,而“形”经过抽象提升后便成为形而上的“道”。中国哲学并不是不讲求理性,也不是淡漠理性,而是追求一种更高的境界,一种基于“象”又超越“象”的道思与哲思。

“从思维发生史上看,比起理性的、逻辑的概念思维,悟性的‘象思维’是更加具有本原性和创造性的思维……”(王树人2006b:19)正是受传统“象思维”的影响,中国的经典著作几乎都是“象思维”的产物,这种认识在理论上为本文讨论的在汉语典籍外译中关注“象思维”传统、坚守翻译中文化自主意识提供坚实的理论支持,也说明中华典籍外译中关注“象思维”的必要性。这些都表明,汉典籍翻译应该凸显以“象思维”作为精神本体的中国诗性化文化精神格局。

可见,“象思维”对于翻译中华文化典籍起到至关重要的作用,它不仅体现译者对原作“信”这一翻译职业道德操守的坚守,更体现译者对中华文化精神的认知能力、创新能力的尊重和认可,保证这些文本精神格局,如哲学范式、诗学中的审美样式、“意境”表征与诉求等,发生源头上的原汁原味。众所皆知,与西方人关注概念分析、逻辑推理演绎的理性认识范式不同,中国人重视直观整体感受,之后超越具象达致“道”境,因此仅用理性思维往往无法感受其精神格局和美学价值。如果在英译过程中译者忽略“象思维”的重要作用,仅仅用概念思维对中国典籍进行翻译和诠释,则很难让西方读者领略到中国诗意哲思的精神格局、表述张力和智慧魅力,不易体会到中国诗性文化与西方文化之间的差异。因此,在中华典籍外译的过程中,“象思维”应该得到译者的高度重视。尤其是像《易经》、《老子》、《庄子》、《论语》、《孟子》、《诗经》、《离骚》、《文心雕龙》和唐宋诗词等经典,本身就是一部部“以象喻思、以象筑境”的哲思典籍,加之对其所宣扬的“道”的理解需要“象思维”下的参悟而非纯粹的西式理性。因此,如果译者想把这样的东方经典的精髓准确地传达给异国读者,毫无疑问须要重新启动华夏文化哲思传统的“象思维”以便理解原作的精神,进而再运用“象思维”将其合理地进行翻译,保留原文中的各种“象”和“象境”,以传达原著的精神实质。只有保留中国文化的认识形态,理性地认识“象思维”的本体论和认识论智慧体系,自觉地运用“象思维”进行翻译实践,才能实现与原作者的思想交流和心灵对话,更好地理解作者所传递的精神与文化品格,真正体会这些经典作品的深刻内涵和智慧样态,从而在复兴中华传统文化的同时,将其智慧体系、价值观和文化个性展示给其他国家的文化群体,使他们理解、认同甚至追随我们东方文化的无穷智慧。

5 结束语

语言的表征形态,即词汇意义概念范畴和语法结构,体现一个民族的人文精神和体验诠释客观世界、人生及社会的直觉和理性形态。语言的表征形态本身就是一种思辨体系,体现一种生命状态和存在方式。一个民族的宇宙观、认识论和方法论是籍以他的语言而存在于其中。以文言文著文的中华典籍体现的是中华民族的精神样态和文化形态,是有别于西方哲学形态的东方智慧形态和知性体系,是汉文化群体的精神格局和生存状态。(包通法2014:1)把中华民族富有特色的文化精髓译成英语,是让世界了解中国,让中国文化参与全球文化交流与发展的一个极好的途径。然而,由于近当代中国学者深受西学学术范式的影响,在有意无意地接受概念思维的同时,几乎完全摒弃“象思维”,用理性的概念思维方式解读和诠释中国的传统经典,因而使译作往往无法准确地呈现以“象思维”创作的原作的精神格局和精神范式。译者若想将这些典籍的精髓传达给目标语读者,毫无疑问须要重新启动自己的“象思维”以便理解原作的精神,进而再运用“象思维”将其合理地进行翻译,以诗性的认识论和方法论传达原著的精神。在承认多元文化应该共存的同时,我们应该坚守自己的优秀文化传统,用具有整体性、生命性的“象思维”来解读和翻译中华经典。只有保留中国文化的认识形态,理性地认识“象思维”的本体论和认识论知识体系,自觉地运用“象思维”进行翻译实践,才能产出精神品格上“信于原作”的译作,才能将其智慧体系、价值观展示给它者国家的文化群体,使他们认同、甚至追随我们东方文化的智慧样式。身为炎黄子孙,我们有责任挖掘并保留自己民族的优秀文化传统及认识形态,这对于传播和发扬中国哲学和文化精神具有极其深远的意义。

包通法.文化自主意识观照下的汉典籍外译哲学思辨[J].外语与外语教学,2007(5).

包通法.论汉典籍哲学形态身份标识跨文化传输[J].外语学刊,2008(2).

包通法.《道》与中华典籍外译[M].北京:中国财富出版社,2014.

陈 来.传统与现代[M].北京:北京大学出版社,2006.

程颢 程颐.河南程氏粹言[M].北京:中华书局,1981.

范和生.王夫之对唐人“意境”理论的继承和发展[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),1996(3).

郝书翠.诗性思维与中国传统文化[J].青海社会科学,2008(4).

李 智.漫谈文学翻译中的形象思维[J].山东外语教学,2000(3).

梁漱溟.东西文化及其哲学[M].上海:商务印书馆,1987.

王吉凤.从“诗性智慧”看中国传统的诗性思维[J].河南科技大学学报,2006(2).

王 建.王夫之意境论的诗学意义[J].达县师范高等专科学校学报,2006(1).

王树人.庄子海德格尔与象思维[J].江苏行政学院学报,2006a(3).

王树人.“上帝死了,道还在!”——论精神危机和道思的魅力及其现代意义[J].中国社会科学院研究生院学报,2006b(4).

王树人.中国的“象思维”及其原创性问题[J].学术月刊,2006c(3).

王树人.中国哲学与文化之根——“象”与“象思维”引论[J].河北学刊,2007(5).

吴中胜.原始思维与中国古代文论的诗性智慧研究[D].武汉大学博士学位论文,2006.

叶 朗.中国美学史大纲[M].上海:上海人民出版社,1985.