水资源利用效率与虚拟水国际贸易关系分析

——基于粮食安全的视角

2015-08-28张雄化

张雄化

一、引言及文献综述

水资源问题日益影响粮食安全。中国严重缺水,淡水资源人均拥有量为2200立方米,仅占世界平均水平的1/4,属于人均水资源最贫乏国家之一。与此同时,中国农业用水总量却名列前茅,约占全国用水总量的60%以上。如何科学利用水资源为农业及粮食生产服务是我国面临的一大任务。笔者认为,在农业及粮食的生产和贸易中综合高效利用国内外水资源,可同步缓解我国水资源短缺和粮食安全问题。

在建设生态文明的形势下,中国粮食生产的自然资源不仅不能增加,反而会减少,粮食生产的水资源可能进一步下降[1]。这意味着中国粮食生产将进一步面临水耗量大、效率低和用水紧的多重约束。我国地处亚洲季风区,水资源影响农田灌溉和粮食生产。有研究表明,大米是亚洲季风区理想的粮食作物,随着灌溉率的增大,单位稻谷亩产量最终也将增加[2]。同时,小麦、玉米等也属于高耗水作物,提高其产量也不容忽视灌溉效应。粮食生产用水可划分为绿水和蓝水。绿水主要是指渗透到作物或土壤中用于植物生长的雨水,以及重新蒸发回归到大气层的雨水;蓝水主要是指最终变为江河湖泊和地下水的雨水。蓝水是农业用水管理的主要对象,因此,要提高灌溉效率,就应提高蓝水的利用效率。

虚拟水是指凝结在商品或服务中无差别的单元水,表示生产给定商品或服务所需水的数量[3]、[4]。按此定义,粮食生产虚拟水是指生产粮食产品所需要投入水的数量,粮食贸易虚拟水是指凝结在贸易粮食中虚拟水的数量。我国水资源短缺,利用效率低下,利用虚拟水能成为解决农业用水问题的有效途径。简易的虚拟水测量方法是用不同粮食产品虚拟水转化系数得到。国外按生产粮食1千克需要1000公升水计算[3]。国内学者如马静等给出了南北方和全国的粮食作物虚拟水含量参数:粮食=1,谷物=0.9,豆类=3,薯类=0.9。柯兵等结合国外最佳田间试验指出,1kg干小麦=1m3水,1kg水稻=2kg水,1kg玉米=1kg水。相关虚拟水含量的研究表明,中国农产品贸易整体上属于净虚拟水进口国[5],这与我国入世后已成为农产品净进口国的状况一致。其他国家和地区的虚拟水研究表明,富水区域不一定有经济上的激励来生产粮食进行出口[6]。例如,亚马逊河流域有丰富的水资源,但土地较贫弱,因而不可能成为粮食出口地区。另外,在有足够的土地和较长的生产季节的地区,即使水资源贫乏,也可以成为以较低成本生产农产品的出口者[7]。但以上研究尚存不足之处,如不同国家及地区的虚拟水计量的准确度不一致,得出的答案欠佳;基于粮食角度的对国家间虚拟水贸易研究居多,缺乏省际虚拟水国际贸易研究、粮食虚拟水国际贸易与生态环境间关系的研究,也缺乏蓝水利用效率对虚拟水国际贸易的影响研究。

本文拟对粮食虚拟水国际贸易与水资源贫富类型、蓝水利用效率及生态环境效率之间的关系进行实证研究。通过该研究,提出科学的水资源利用措施,这对缓解国内水资源和粮食紧缺的双重压力具有重要意义。

二、水资源贫富类型与粮食虚拟水贸易的关系

(一)我国省际和区域粮食生产中水资源利用贫富不均

我国属于贫水国,按国际标准衡量,我国人均水资源拥有量超过世界平均值的省份仅有西藏和青海,其年人均水资源拥有量分别为152180.89立方米和13308.70立方米,属于富水区。而海南、云南、新疆,福建、江西、广西的年人均水资源拥有量分别为4185.34立方米、4158.54立方米、4290.88立方米、3257.64立方米、3362.37立方米和3666.46立方米,由于这些省份的人均水资源量在国内相对富裕,可把这些省份称为水资源中水区。人均水资源拥有量稍高于1000立方米的省份属于水资源较贫的类型。其余省份的人均水资源拥有量均低于1000立方米,可称为水资源贫水区。同时,定义虚拟水进口量超前的省份为进口多省,虚拟水进口落后的省份为进口少省,其他省份为进口中省;定义虚拟水出口靠前的省份为出口强省,出口靠后的省份为出口弱省,其他省份为出口中省。

(二)省际和区域粮食虚拟水国际贸易不完全符合H-O理论

我国省际和区域虚拟水贸易不符合H-O理论(即资源要素禀赋理论)。水资源贫困地区的虚拟水进口量不一定多,如山西、安徽、陕西、甘肃和宁夏等省,人均年水资源量不到1000立方米,是典型的贫水区,但它们均属于虚拟水进口最少的区域之一,各省虚拟水年进口量均不超过3亿立方米。水资源富足地区的虚拟水出口量不一定多,如西藏和青海属于典型的富水区,但它们的虚拟水出口量均为0。同时,华北地区人均水资源年均拥有量为215.91立方米,为水资源贫困地区,但区域虚拟水进口量相对较少,年均进口量为72.25亿立方米;黄淮海地区人均水资源拥有量为485.91立方米,也为水资源贫困地区,但区域虚拟水进口相对较多,年均进口量为347.44亿立方米。西南地区为典型的水资源相对富裕的中水区,人均水资源拥有量为5233.49亿立方米,但区域虚拟水出口量较少,年均出口量仅有3.5亿立方米。

(三)粮食虚拟水国际贸易足以补充地区粮食虚拟水供需差额

我国粮食虚拟水国际贸易虽然整体上符合H-O理论,但省际和区域虚拟水国际贸易却不符合该理论。2003~2012年,我国粮食虚拟水年均净进口量为964.81亿立方米,足以补充北京、天津、上海、福建、浙江和广东等发达省市的人口消耗粮食的虚拟水缺口总量。另外,我国粮食基本能自给,粮食虚拟水也能自给,除东南地区虚拟水年均供需亏损量为31.42亿立方米外,其他区域虚拟水均为供需盈余,全国总的粮食虚拟水供需为净富余,富余量随着时间推移也在增加。因此,即使不通过国际贸易,我国粮食虚拟水通过省际间、区域间的流动,也能达到补充地区不足的目的。

三、蓝水效率及生态环境效率与粮食虚拟水贸易的关系

(一)数据来源与变量说明

本研究选用2003~2012年10年间的省际面板数据作为研究依据,选用的变量包括由稻谷、小麦、玉米和薯类组成的粮食产量(Y)、农业机械总动力(K)、农林牧渔从业人员替代的农业劳动力人数(L)、农药投入量(P)、化肥施用量(F)和粮食生产用水(W)。所有数据均来自《中国农村统计年鉴》和国家统计局网站。对省际农业用水和粮食产量进行统计分析后发现,农业用水量最大的省份是新疆(2012年),用水量为561.75亿立方米;农业用水量最小的省份是北京(2012年),用水量为9.31亿立方米;各省农业平均用水量是115.24亿立方米,用水量标准差为94.64亿立方米,这反映了各省间用水量存在较大的差异。与此同时,粮食产量最大的省份是黑龙江,2012年产量为11523000万吨,粮食产量最小的省份是北京,2004年产量为140400万吨。历年各省粮食平均产量为3383067万吨,标准差为2726854万吨,也反映了各省粮食产量存在较大的差异。另外,新疆农业用水量达到本区总用水量的95.19%,使新疆成为农业用水最多的省份,但其粮食产量不高;北京粮食产量最小,但农业用水量也仅占总供水量的25.95%,这反映出不同省份农业用水效率的不均衡。粮食生产用水的污水排放主要来自农田径流,农田径流中主要含有氮、磷和农药等污染物。2004~2012年全国农业废水平均排放量约占总废水排放量的0.03%。据此推算各省农业用水的废水排放量,省际农业废水量=省际废水总量x0.03%。农业废水排放量均值、最小值、最大值和标准差分别为18.64亿吨、0.27亿吨、83.86亿吨和15.39亿吨,说明各省间农业污水排放量存在较大的差距。

(二)研究方法

1.SFA方法

2.DEA方法

运用DEA方法测度粮食生产用水效率时,定义水资源生态效率的测度变量包括:投入变量=水投入,产出变量=粮食产量+环境正影响;定义水资源环境效率的测度变量包括:投入变量=常规投入变量+水投入,产出变量=环境正影响。其中,常规变量为省际的劳动力、农机动力、农药和化肥的投入,环境正影响用省际农业用水污染量的倒数表示。那么基于投入导向、规模报酬可变的DEA效率模型测算,就分别得到省际粮食生产用水的生态效率和环境效率。

(三)结果分析

1.随机前沿生产函数方法和DEA方法均较为适用于粮食生产中的效率测算

检验似然率γ的显著性,γ即为技术无效项的方差与随机效应误差项方差和技术无效项方差两者之和的比率。假设随机前沿生产函数式无效,则γ=0被接受,此时δU2=0,Uit项应该从原随机前沿生产函数模型中移除,其参数估计只需采用普通最小二乘法;假设随机前沿生产函数有效,只需检验γ=0,相应参数估计采用极大似然法。检验结果显示,随机前沿生产函数有效。同时,随机前沿生产函数的可接受,说明影响产量的各解释变量对被解释变量为正向关系,符合使用DEA模型的基本需要,可以使用DEA模型进行粮食生产蓝水使用的生态环境效率测算。

2.粮食生产蓝水利用效率低,影响虚拟水进出口产品及进出口方向

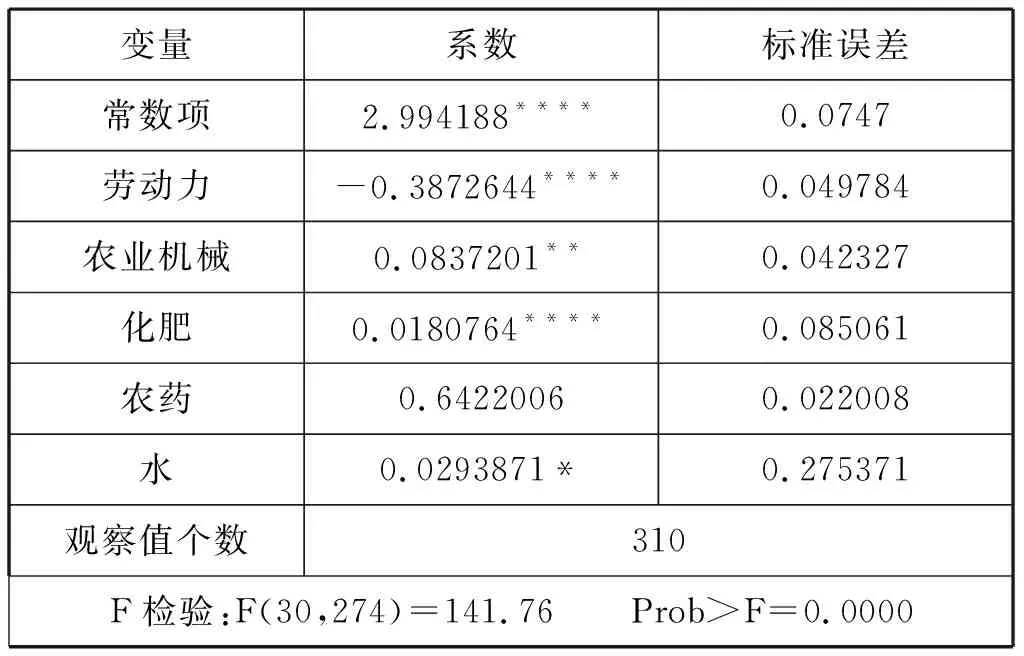

运用HAUSMAN检验随机前沿生产函数,结果发现固定效应模型优于随机效率模型。粮食生产固定效应模型的参数估计如表1。总体看来模型的拟合程度较好,参数多在1%和10%的水平时显著。在所有要素投入中,只有劳动力对粮食生产产生负向影响,且较为显著。农药投入对粮食生产影响不显著。水资源投入对粮食生产的影响程度稍低,影响系数为0.029,在接近15%水平时显著。

表1 随机前沿生产函数的估计结果

说明:*、**、***、****分别代表15%、10%、5%、1%的显著水平。

通过随机前沿生产函数估计省际粮食生产的技术效率和用水(蓝水)效率,发现省际粮食生产技术效率普遍高于用水效率。从总体均值来看,粮食生产用水效率为0.702,相应的粮食省际技术效率为0.970;粮食生产技术效率和粮食生产用水效率均有效的省份仅有7个,它们分别是辽宁、上海、江苏、湖南、广东、广西和新疆,其他省的粮食生产技术效率和用水效率均无效,存在改进空间,尤其用水效率改进的空间较大。

粮食生产蓝水效率较高的地区为华南、西北、长江中下游和东北地区,它们的用水效率均大于0.8;用水效率稍高的地区为西南、东南,它们的用水效率在0.6~0.8之间;用水效率最低的是黄淮海、华北地区,它们的用水效率均处于0.6以下。另外,比较不同区域粮食生产技术效率和用水效率会发现,技术效率较低省份的用水效率也较低,但技术效率较高省份的用水效率不一定高。依据效率最大值统计,华北、黄淮海和西南地区各个省的农业技术效率和用水效率普遍存在无效的问题,亟需大力加以解决。

这里运用截面数据TOBIT模型来检验粮食生产蓝水效率与粮食进出口贸易的关系,其中以2003~2012年整体用水效率为被解释变量,分别以2003~2012年总的大米虚拟水进出口贸易净额、小麦虚拟水进出口净额、玉米虚拟水进出口净额和大豆虚拟水进出口净额为解释变量, TOBIT回归分析显示,大米、大豆的回归系数为正,小麦和玉米的回归系数为负,这说明蓝水效率越大,大米和大豆及其虚拟水净进口量越多;蓝水效率越大,小麦和玉米及其虚拟水净进口量越少。以上分析结果表明,我国粮食生产的蓝水效率对粮食产品贸易结构具有一定影响;我国主要应该针对于小麦和玉米品种提高用水效率,这样既可以有效节水,也可以进一步减少小麦和玉米的对外依存度。

3.粮食生产生态环境效率低,影响虚拟水进出口数量及进出口方向

省际粮食生产用水(蓝水)的生态效率和环境效率普遍偏低,其中,除西藏的环境效率值有效外,其他省份的环境效率均为无效,且数值在0~0.3之间的居多;全国总的粮食生产用水环境效率均值仅为0.094,环境效率还有很大的提升空间。除西藏的生态效率值有效外,其他省份的生态效率均为无效,但数值比环境效率值稍高,大多处在0.1~0.5之间;全国总的粮食生产用水生态效率均值为0.364,表明粮食生产用水中的生态效率比环境效率高,但生态效率也需要提高。

区域粮食生产用水的生态效率和环境效率也普遍较低,其中,生态效率最高的地区为西南地区,生态效率最低的地区为东南和华南地区,它们的生态效率值分别为0.625、0.13、0.131。环境效率最高的地区为西南和西北,环境效率最低的地区为黄淮海和长江中下游地区,它们的生态效率分别为0.22、0.194、0.004、0.004。以上数据说明,粮食生产用水的生态效率和环境效率具有非对称性,某一地区的某一效率高,但其另一个效率不一定也较高。因此,应同步提升生态效率和环境效率,以使效率具有内在一致性。

对比区域虚拟水进出口额与区域生态环境效率后发现,进口较多虚拟水的地区的环境效率较差(黄淮海、长江中下游、华南和东南),原因是这些区域的农业生产用水污染排放量过多;虚拟水出口较少的地区生态效率较高(西南、西北和华北),原因是这些区域具有一定粮食产量的同时,生产用水污染排放量也相对较小。这一现象说明,区域虚拟水进出口的方向与区域粮食生产用水的生态环境效率具有关联性。

四、结论及启示

通过上文的研究,得到以下基本结论:

一是省际和区域粮食虚拟水国际贸易不符合资源要素禀赋理论。

二是我国粮食生产蓝水效率较低,蓝水效率最低的地区是华北;只有提高粮食生产蓝水效率,才有利于小麦和玉米虚拟水净进口量的减少,也才有利于大米和大豆虚拟水净进口量的提高。

三是我国粮食生产中蓝水的生态效率和环境效率较差,环境效率更差;虚拟水出口较少的区域生态效率较高,虚拟水进口较多的区域环境效率较低。

根据以上结论,提出如下建议:

首先,认清水资源贫富差距和虚拟水国际贸易的关系,促成水与粮协同发展。H-O理论在我国省区粮食的虚拟水国际贸易案例上是无效的,所以各省区应根据自身水资源的贫富,筹划粮食生产和贸易。一方面,实体水短缺的地区,要提高其利用率,以保障区内粮食生产安全;另一方面,国外虚拟水利用效率的提高,能提高本区域粮食国际贸易效率,进而反补国内粮食生产安全。各地区通过水资源利用的虚实互补,能合理利用水资源,使粮食生产及贸易达到安全标准,最终实现水与粮的协调发展。同时,应依据水资源的贫富类型,改进我国粮食虚拟水的国际贸易方向,贫水区的粮食产业内国际贸易,应变为单一的进口贸易,以节约更多水资源用于粮食生产和其他用途;富水区的粮食出口贸易应减少,转向以省际间和区域间的粮食贸易为主,以保障以粮食为载体的水资源不过多流失到国外。

其次,在生态文明框架下实施蓝水战略,利用技术和管理保障粮食安全。过去,我国大量使用农药、化肥,对耕地和环境造成破坏;工业化和城镇化的生产、生活排放的污染物对耕地、水造成严重污染,而农业生产所排放的污染物差不多又占到整个国家各种污染物排放的一半左右。今后,农业环境的恢复和治理应成为我国改革的重大任务之一。实施高效的蓝水战略应注意:一是加大灌溉流域污染治理,做到水源清洁;二是减少或替代农药化肥的施用,避免氮、磷等随雨水冲刷后沿地表径流排入蓝水区。三是重新规划水资源的利用,农业用水、生活用水、工业用水、生态用水等利用途径要明晰,避免生活污水、工业废水等影响流域灌溉;同时,应落实南水北调工程,缓解北方的缺水问题。四是用先进技术提高水资源利用效率,包括采取先进的采水、节水和灌溉技术。

第三,在转变资源利用观的前提下实施虚拟水战略,利用国外水资源为粮食安全服务。按比较优势原理,我国劳动密集型农产品在国际上具有比较优势,土地密集型农产品、水耗密集型农产品和能耗密集型农产品在国际上具有比较劣势,因此,我国的粮食生产应该既利用本国丰富的人力资源,同时也利用国外优秀的虚拟自然资源(土地、水和能源)及其生产的粮食,来为我国的粮食安全服务。粮食虚拟水战略中,进口的粮食产品仍应以内含我国较紧张的虚拟水资源为主。需掌握虚拟水贸易的规律,把握我国粮食虚拟水不同省份、不同区域的粮食生产及贸易特点,并结合我国粮食消费结构,最终制定虚拟水巧用与粮食进口相结合的方案。