硕士研究生挫折应对能力研究及对策分析

——以天津市高校为例

2015-08-24张学良

陈 予 相 羽 张学良 袁 婧

硕士研究生挫折应对能力研究及对策分析

——以天津市高校为例

陈予相羽张学良袁婧

通过对天津市高校的226名在校硕士研究生的问卷调查,分析了硕士研究生在挫折应对能力上存在的特点及其形成的原因。调查结果显示,研究生对自己的挫折应对能力整体感觉较为乐观,同时也表现出对自己满意度较低、情绪表达较少、社会支持利用度不高等特点。针对这些特点对今后的研究生教育工作提出了对策和建议。

研究生;挫折应对;认知评价;行为表现

2013年国家三部委发布的《关于深化研究生教育改革的意见》中明确提出要加强研究生心理健康教育和咨询工作,这既是创新人才培养模式的重要组成部分,也是研究生综合素质提高的保障。近年来越来越多的本科毕业生选择继续攻读硕士学位,这不仅对研究生的管理工作提出了更高的要求,也给硕士研究生们带来了涉及学业、现实目标、择业就业、经济困境、专业兴趣、人际关系、恋爱波折以及与导师的关系等方方面面的心理压力[1],对他们的心理健康造成了负面影响。北京市四所大学的调查结

每个人在生活中都会遭遇挫折,而挫折或多或少都会带给人一定程度的压力,这种压力对每个人产生的影响有很大不同,主要取决于个人应对能力上的差异。从心理学的角度来讲,对压力进行应对的两条主要途径分别是是否直接面对问题,即问题指向的应对和减轻压力产生的不适反应,即情绪指向的应对[4]。本研究着重从情绪指向的应对维度上考察研究生群体的挫折应对能力。根据Dodge等人的观点,情绪成分包含三个基本范畴,即神经生理-生物化学范畴、认知-体验范畴和动作-行为范畴[4]。根据这三个范畴的划分,本研究主要从研究生群体在面对挫折时的生理感受、认知体验和行为表现三个方面调查分析他们在挫折应对能力上的特点。

一、研究方法

1.调查工具

由于相关研究较少,缺乏较为成熟的具有针对性的问卷或量表,本研究参考相关文献编制了《研究生挫折应对能力调查问卷》。

首先对南开大学、天津理工大学和天津师范大学三所高校心理咨询中心的来访者中因遭遇挫折而承受心理压力的30名硕士研究生进行访谈,从生理、认知和行为表现上将他们的特点进行分类、归纳,同时参考《大学生挫折应对能力陈述性量表》[5]、《简易应对方式问卷》[6]等已有的问卷,结合专家意见,形成包含30道题目的初步问卷。然后根据方便取样原则以其中一所高校的研究生班级30余名研究生进行小范围试测。剔除表述含混不清的条目,最终形成包含“身心感受”、“认知评价”和“行为表现”三个部分共25道题目的《研究生挫折应对能力调查问卷》。该问卷的各部分题目编制严格遵循了情绪指向应对方式的理论基础,体现了较好的结构效度,同时,用于数据处理的各题目之间相关度较好,信度系数Cronbach为0.742,属于可接受的范围[7],体现了较好的信度。

问卷中“身心感受”的相关条目主要从遭遇挫折时,个体的身体反应、情绪体验及其所知觉到的挫折对其日常生活的干扰程度等方面了解挫折带来的压力对个体身心感受层面带来的影响;“认知评价”的相关条目主要从被试对于挫折所持的态度、归因等方面来了解被试对挫折的认识和评价;“行为表现”的相关条目主要从被试遭遇挫折时的情绪表达、行为表达、处理负面情绪的方式和对社会支持的利用等方面了解个体应对挫折时的行为方式。

2.调查对象

根据方便取样原则选取三所高校一至三年级在校的硕士研究生共300名作为样本,进行问卷调查。共发放问卷300份,回收239份,回收率为80%,有效问卷为226份。其中男生93人,占41%,女生133人,占59%;独生子女104人,占46%,非独生子女122人,占54%;文科生105人,占46.4%,理科生115人,占51%,其他专业6人,占2.6%;被试的平均年龄为23岁。所有问卷统一编码,采用SPSS17.0进行数据处理和统计分析。

二、研究结果与讨论

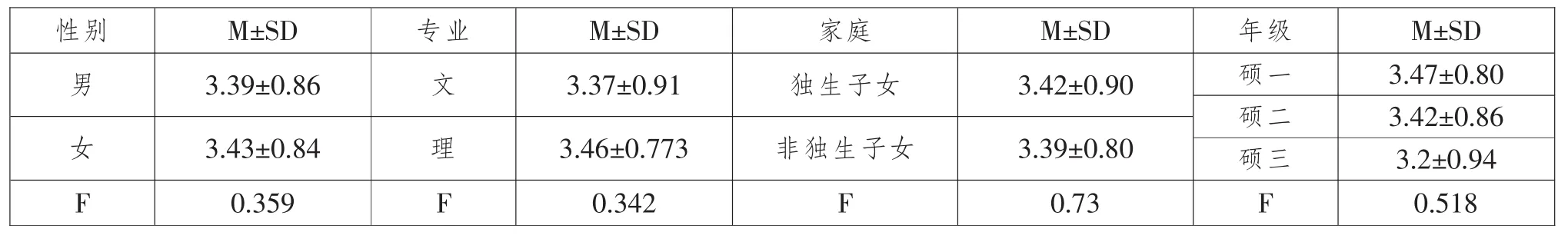

接受调查的研究生在不同的年级、性别、家庭以及专业类别方面,其挫折应对能力均值不存在显著差异。这与我们以往的主观判断有一定差别。通常我们认为研究生的年龄越大,心理越成熟,挫折应对能力越强;男生比女生更坚强,挫折应对能力更强;非独生子女有兄弟姐妹的帮助,因而比独生子女拥有更多的社会支持,挫折应对能力更强;理科生比文科生的课业负担重,承受的学业压力更大,用于释放压力的闲暇时间更少,因而挫折应对能力可能更弱。但单因素方差分析的结果显示,以上的主观假设都不成立(见表1)。

此外,遭遇挫折时的身心感受、对挫折的认知评价以及应对挫折的行为表现等方面充分体现出研究生在应对挫折时的心理特点。

1.研究生群体对待挫折的态度积极乐观,但应对策略仍显不足

表1 研究生的挫折应对能力总分在性别、年级、家庭及专业方面的比较

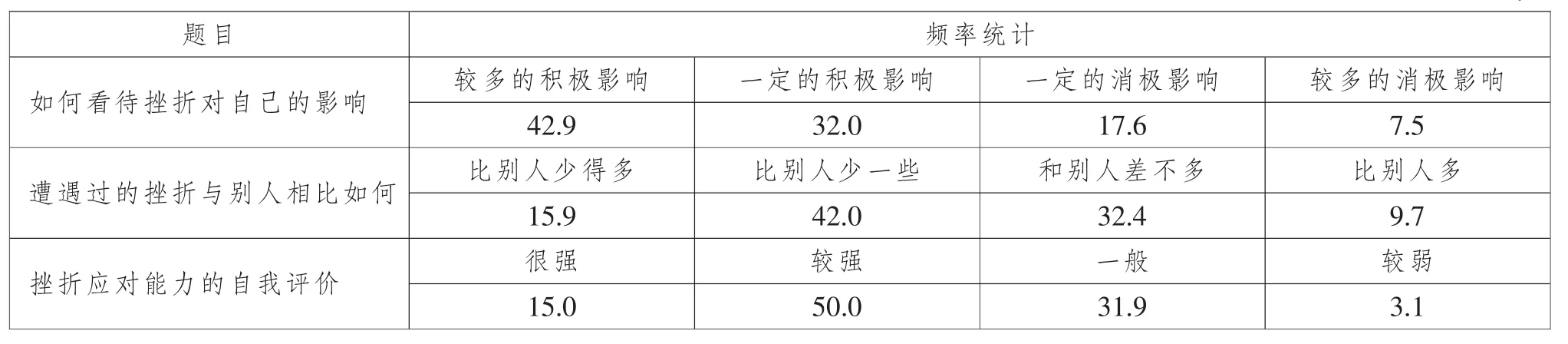

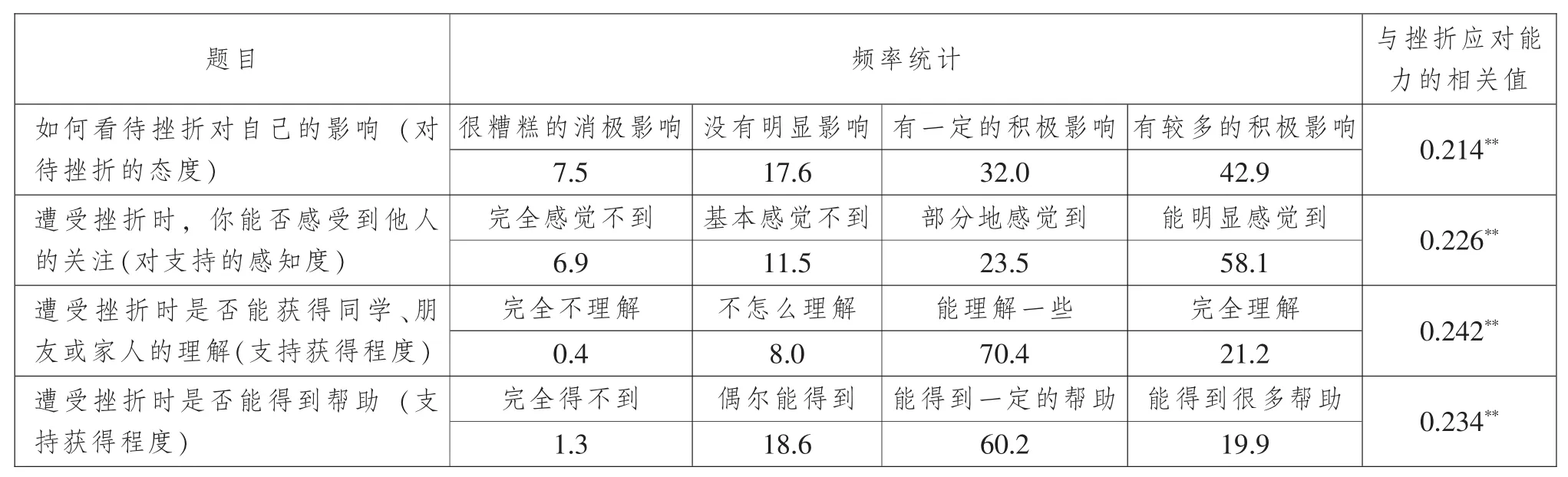

在对待挫折的态度上,研究生群体显得较为积极。约43%的人认为遭遇过的挫折对自己产生了较多的积极影响;32%的人认为挫折对自己产生了一定的积极影响;仅有约8%的人认为挫折给自己带来了较多的消极影响。同时,约90%的人认为自己所经历过的挫折与别人差不多或比别人少,仅有约10%的人认为自己经历过的挫折比别人多。因此,从总体上看,研究生群体对于挫折的态度是理性而乐观的,而且在对自己的挫折应对能力评估上,研究生群体也显得较为乐观:约65%的研究生认为自己的应对能力很强或比较强,约35%的人认为自己的应对挫折能力一般甚至较弱(见表2)。大部分研究生对自己的挫折应对能力较为满意可能与他们进入研究生阶段后,看待问题的视角更为全面和理性有关;另外,相较于未继续读研的本科生,研究生的成绩更为优秀,在学业上遇到的挫折相对较少,对未来充满希望,因此对于自己的发展前景较为乐观。

乐观的预期固然有助于放松身心,保持良好的状态,但遭遇挫折时,如果缺乏有效的应对策略,仍然会被压力所困扰。从研究生群体遇到挫折时的身心感受来看,挫折带给他们的影响,特别是身体上的影响还是比较明显的。考察研究生遇到挫折时的身体状况,约61%的人表示在遭受挫折时会感受到不同程度的生理不适,其中约51%的人表示在遭受挫折时,睡眠质量或食欲有明显变化,约9%的人会感到身体不舒服,约1%的人甚至会患病。说明面对挫折时,超过半数的研究生在生理上会体验到较为明显的压力。考察挫折对研究生日常生活的干扰程度,仅有约35%的人认为自己不受干扰或只受到很小的干扰,其余65%的人都受到一定程度的干扰甚至严重的干扰。说明超过半数的研究生在日常生活中能够体验到挫折的负面影响。而且这些负面影响较多地体现在生活态度上:约有39%的人认为挫折带来的负面情绪通常对自己生活态度影响最大;约有17%的人认为它对自己的人生目标影响更多(见表3)。挫折带来的负面情绪不仅影响到超过半数的研究生的生理状况和日常生活,还影响到很多人的生活态度和人生目标等涉及价值观的层面,说明他们实际的挫折应对能力远低于对自己的乐观预期,应对策略仍需完善,应对能力仍需提高。

2.研究生群体对挫折的归因风格和对负面情绪的压抑不利于挫折应对

表2 对待挫折的态度 单位:%

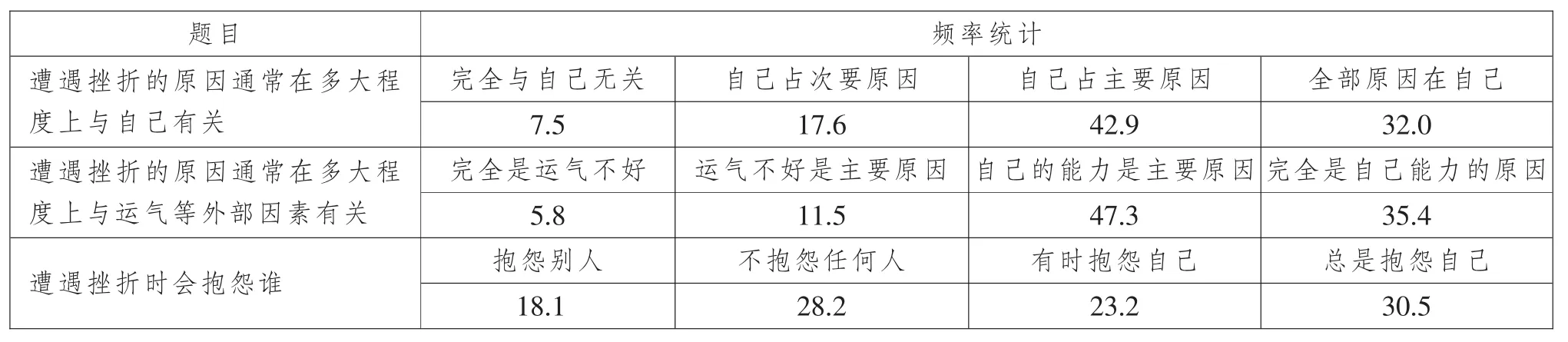

在导致挫折的原因上,研究生群体倾向于做指向自己的内归因。在“你遭遇挫折的原因通常在多大程度上与自己有关”的题目上,32%的研究生认为原因全部在自己,约43%的人认为原因主要在自己,即约有75%的研究生认为导致挫折的原因部分地或全部与自己有关,仅有约8%的人认为原因完全与自己无关,这体现出研究生更倾向于对挫折进行内归因。同时,约有83%的研究生认为挫折与自己的能力不足有关,他们将挫折全部地或主要地归因于自己的能力不足,仅有约17%的人将挫折全部地或主要地归因于运气等无法控制的外部原因。这在一定程度上反映出研究生对自己的能力信心不足和自我满意度较低的心态。当挫折发生时,约31%的研究生总是抱怨自己;约23%的人表示有时抱怨自己,说明约54%的人倾向于把挫折带来的压力指向自己,这一方面体现出研究生良好的自我约束能力,对他人的不满与冲突较少发生,但另一方面他们的内部压力可能因此而增加,容易产生自卑等负面的自我意识情绪(见表4)。

表3 挫折带来的影响

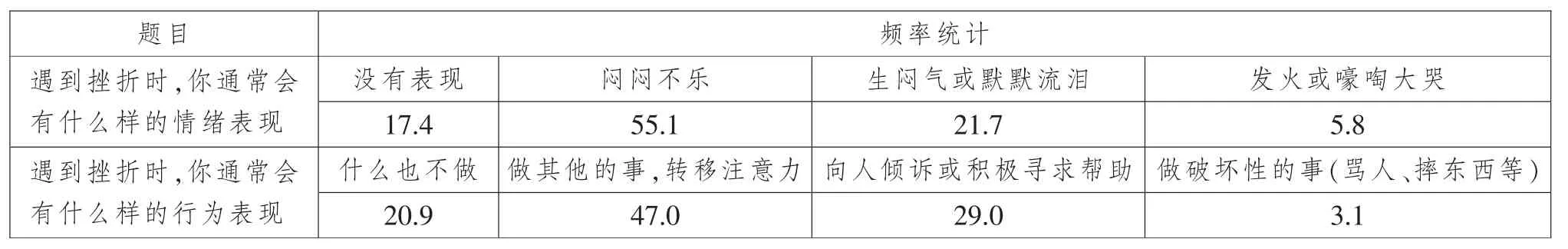

此外,遭遇挫折时研究生倾向于压抑自己的情绪。遭遇挫折时的情绪表达方面,约55%的人表示会闷闷不乐,约22%的人选择生闷气或默默流泪,约17%的人没有表现,只有约6%的人会发火或嚎啕大哭。闷闷不乐和不做表现都是对自己情绪压抑的体现,流泪和发脾气虽然是负面情绪的流露,但也是宣泄情绪的方式之一。而多数研究生习惯于压抑自己,不愿在别人面前表现出自己的负面情绪。从行为表达上来看,遇到挫折时,47%的人选择转移注意力去做其他的事,29%的人选择向他人诉说或积极寻求帮助,约21%的人选择什么也不做,极少有人会选择做破坏性的事。前三种选择表明研究生群体倾向以较为理性、含蓄的行为方式来处理情绪或者完全不做处理(见表5)。

表4 对挫折的归因风格 单位:%

表5 遇到挫折时的情绪与行为表现 单位:%

综合而言,研究生群体倾向于对挫折做稳定的内归因,即认为挫折的原因主要在于自己,这既体现了研究生对自己的较高要求,也反映出他们对自己不够满意的心态,而这往往会助长负面的自我意识情绪,长此以往会变得容易自我否定,缺乏信心;与此同时,较强的自尊心又使他们遇到挫折时不愿意发火、哭泣,也不愿在周围人面前表现出自己的焦虑和无助,而是选择把负面情绪压抑在心里,自己默默地承受,以维持一种富有涵养和能力十足的形象。这种看似要强的表现很容易导致内在压力的不断积累,负面情绪不断加重,长期得不到宣泄的负面情绪可能以极端的形式爆发。从这个角度而言,研究生群体缺乏适当的情绪调节方法,会在一定程度上影响挫折应对的效果。

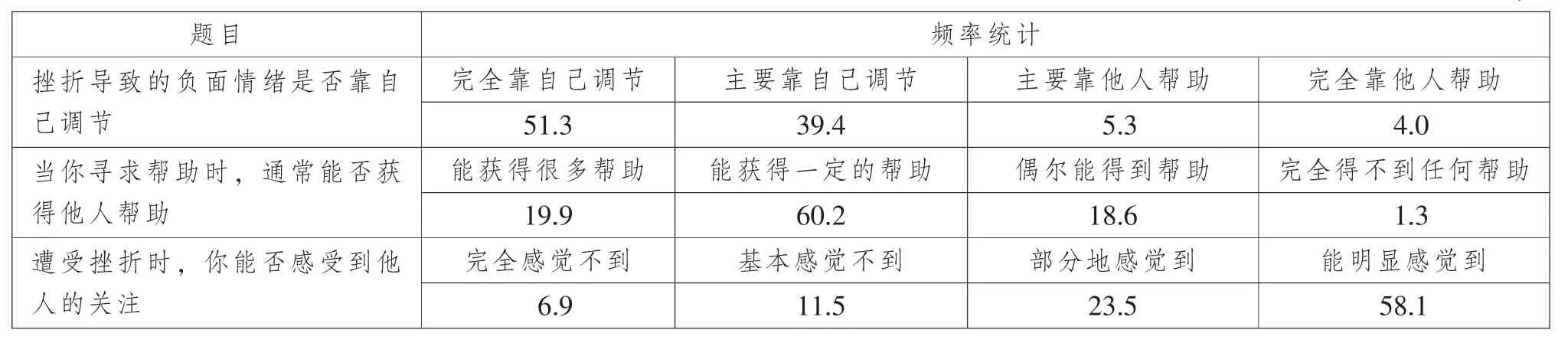

3.研究生群体对社会支持的利用度不高,不利于挫折应对

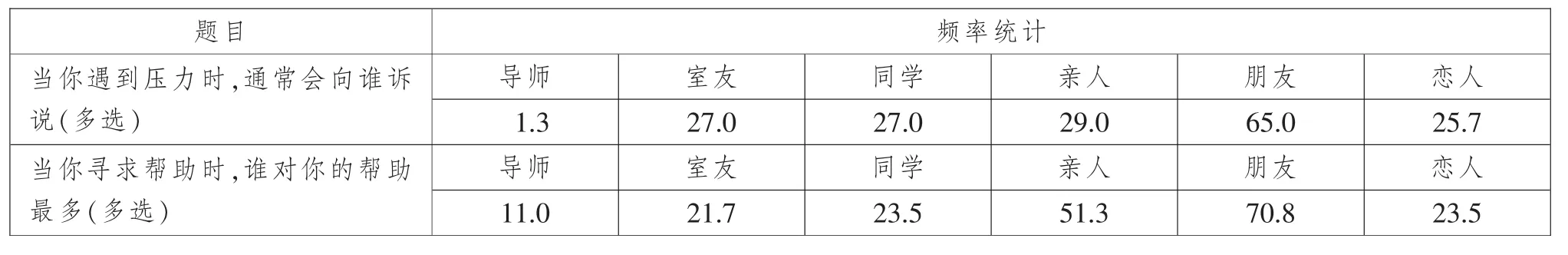

研究生对社会支持的利用度相对有限。约91%的人表示遇到挫折时产生的负面情绪完全或主要地靠自己调节,仅有约9%的人完全或主要地依靠寻求他人帮助来调节,说明绝大部分研究生不愿意寻求社会支持。而在与研究生所感知到的以及可获得的社会支持相关的题目上,统计结果显示他们往往能够感知并可以获取较多的社会支持。例如,在“当你寻求帮助时,通常能否获得他人帮助”题目上,约有60%的人表示能够得到一定的帮助,约20%的人表示能够获得很多的帮助。另外,在“遭遇挫折时,通常能否感受到他人关注”的题目上,约58%的人能明显地感受到他人的关注(见表6)。对社会支持的较低利用度与实际所能感知到的和可得到的较高的社会支持度之间的矛盾,说明研究生群体可能存在自尊心较强,对他人缺乏信任,不愿主动向他人寻求帮助的特点。特别是对导师能够提供的社会支持的认识上,研究生们似乎存在一定的误区,当遇到压力时,仅有约1%的人敢于向导师倾诉,而在实际所获得的帮助上,约11%的人认为导师对自己的帮助最多(见表7)。

表6 遭遇挫折时如何寻求帮助 单位:%

表7 遇到压力时向谁诉说和寻求帮助 单位:%

“遇到压力时,你通常会向谁诉说”(多选),65%的人的选择中包括 “朋友”,29%的人的选择中包括“亲人”,27%的人的选择中包括“室友”,27%的人的选择中包括“同学”,约26%的人的选择中包括“恋人”(见表7)。似乎他们对“朋友”的信赖远远多于对当前的“同学”、“室友”、“恋人”乃至“亲人”的信赖,这可能与研究生较强的自尊心有关。“朋友”可能代表过去要好的同学、室友或者其他朋友,这些人与当前的“同学”、“室友”或“恋人”的最大区别就是与自己存在一定的空间距离,他们并不与自己每天接触,因此,对他们倾诉不会影响自己在周围人以及最亲近的人心目中的形象。另外,这也反映出研究生的宿舍关系不够亲近,室友之间相互不够信赖,缺乏自我表露的机会。

此外,由相关分析发现,认知评价中反映态度的题目与挫折应对能力间存在较强的相关关系,即面对挫折的态度越积极,挫折应对能力就越强;反映社会支持的感知度的题目也与挫折应对能力存在较强的相关关系,即对社会支持的感知度越强,挫折应对能力越强;同时,反映社会支持的可获得程度的题目也表现出与挫折应对能力较强的相关关系,即可获得的社会支持程度越高,挫折应对能力越强(见表8)。这说明遇到挫折时,研究生能否调整情绪保持积极乐观的态度以及良好地感知和主动获取社会支持直接影响着他们的挫折应对能力。

社会支持的感知度和对社会支持的可获得程度都与挫折应对能力呈现强相关,说明合理感知和充分运用社会支持是积极应对挫折的有效策略。而研究生群体在对社会支持的利用度上却与社会支持感知度和实际所能获得的社会支持程度不相符合:一方面,超过一半的人在遇到挫折时更倾向于自己调节,不愿寻求他人帮助;另一方面,不仅超过一半的人遇到挫折时能够明显感受到他人的关注,而且超过八成的人认为如果他们求助的话,是能够获得帮助的。并且面对拥有较多校内资源的老师,研究生们似乎难以启齿,极少开口倾诉困难和寻求帮助;对于近在咫尺的室友和同学也保持距离,不愿表露真情实感。这不仅反映出研究生群体独立要强的心态,也在一定程度上体现出他们喜欢“单打独斗”,不擅长从群体中获取支持和力量的特点。

三、对策与建议

研究生群体对待挫折时较为乐观的态度与相对贫乏的应对策略之间的矛盾,要强的外表与不够自信的内心之间的矛盾,较低的社会支持利用度与相对充足的社会支持资源之间的矛盾,不仅反映出当代硕士研究生的心理特点,也暴露出当前高校中挫折教育的盲点。挫折教育并非简单地说教或者刻意地制造挫败感,而是要在把握研究生心理特点的基础上,把有利于应对挫折的理念和策略潜移默化地贯穿在研究生教育的过程中,帮助他们采用多种途径构建强大的心理支持系统,促使他们积极地从周围获取心理支持,同时掌握科学的应对策略及时地释放压力,从而有效地增强应对挫折的能力。

表8 部分题目与挫折应对能力的相关分析 单位:%

1.强化分享与互助的理念,以团队、小组为基础构建心理支持系统

针对研究生独立要强、社会支持利用度较低的特点,高校教育和管理的各个环节应注意通过培养和增强他们的集体成就感和团队荣誉感来帮助他们构建基本的心理支持系统。例如,在科研立项的过程中,强化每一位项目参与者的贡献,以鼓励参与者之间真正做到相互合作,共享成果;在教学过程中,鼓励研究生形成学习小组或研究小组,共同搜集资料,完成作业,并且尝试在学业成绩评定的过程中,以团队或小组为单位统一评价成绩,从而加强团队小组内部的相互协作,让研究生在体验分享与互助的过程中,学会分担责任,既懂得主动贡献自己的力量,为他人提供帮助,又善于主动获取他人的支持来攻克难题,以达到互利共赢的效果。当这种团队精神迁移到生活中时,研究生个体相互之间的信任度就会大大提高。曾经共事过的团队和小组完全可以发展为研究生心理支持系统的基础,每当遇到挫折和困难时,研究生个体就可以主动从自己信赖的团队或小组中寻求支持和帮助或者积极地为有需要的他人提供帮助,从而显著提升研究生群体的社会支持利用程度,增强应对挫折的能力。

2.延伸导师的教育职责,将导师提供的帮助作为心理支持的重要来源

导师和研究生是研究生教育的两大主体[8],研究生科研能力的提高和综合素质的提升与导师的指导和培养密不可分。以往我们更关注导师在教学与科研工作中所承担的责任,却很少考察其对于研究生个人成长方面所提供的帮助与指导。有研究显示,研究生对导师的人品、治学态度、学术水平、科研能力等方面的满意度都较高,但对其关心学生方面的满意度却最低[9]。因此在以导师为第一责任人的责权机制下,导师的职责应从教书扩展到育人,对研究生的指导应从学业延伸到生活,双方的互动应从单纯的课堂与实验室的学术交流发展为思想动态、价值观念、心理状况和生涯规划等多方面的沟通和引领。相关部门可制定相应的制度,例如导师和研究生定期会面情况反馈制度等,以加深双方的了解,拉近彼此的距离,使导师成为研究生真正信赖的人,从而将导师的帮助也纳入到研究生的心理支持系统中,使研究生能够积极主动地寻求导师的支持,更有效地应对挫折,缓解压力。

3.加强心理健康教育,提高研究生自我减压、自我帮助和自我支持的能力

针对研究生群体挫折应对策略不足的特点,高校应加强研究生的心理健康教育,采取多种手段帮助研究生掌握一定的知识和技能,通过自我减压、自我帮助、自我支持等方式来有效地应对挫折。一方面心理教育机构可采取直接讲授知识的方式,增设面向研究生群体的心理健康课程,定期开展专题讲座,普及心理健康知识,帮助研究生了解和掌握应对挫折和压力的科学方法,提升他们心理自我调节的能力;另一方面需加强对研究生的心理咨询和辅导,为每一位研究生建立心理健康档案,掌握其心理健康状况,鼓励遇到较大心理压力的研究生到相应的心理教育咨询机构中获取专业帮助,通过团体辅导与个体咨询相结合的方式,帮助他们学会放松身心,舒缓心理压力;此外也应对研究生导师进行相关培训,使他们掌握基本的心理沟通技巧,以便第一时间把握研究生的心理动态,及时发现研究生心理异常的状况,同时也关注导师自身的心理健康状况,及时排解压力,使他们在与研究生日常交流的过程中科学地把握自己的语言和行为,通过言传身教给研究生树立心态阳光、积极健康的榜样。

4.丰富研究生的课余生活,为建立研究生心理支持系统提供多元化平台

与本科生相比,研究生年龄更大,且在校时间更短。他们的课余生活容易被忽略,而且目前校园中的文化社团多由本科生主导,专门的研究生社团很少,因而面向研究生的课余活动相对缺乏。从心理健康的角度而言,研究生在年龄和心理成熟度上都决定了他们具有更多的情感和交往的心理需求,渴望在学习和科研之外获得一定的放松身心和人际交往的机会。相关部门应提高对研究生校园文化生活的重视程度,组织更多适合研究生参与的活动,为他们提供更多的交往平台。丰富多彩的课余活动可以让研究生走出宿舍,离开实验室,从紧张枯燥的学习中暂时走出来,达到舒缓压力、改善心情的效果;参与较多的活动也有利于研究生跨专业跨年级结识更多的朋友,一方面可以加深相互了解,增进交流,增加自我表露的机会,另一方面可以增强归属感,帮助研究生超越宿舍、实验室和研究团队的界限,扩展朋友圈,通过多元化的交往平台,发展和巩固心理支持系统,避免遇到挫折时产生的孤立无援感觉,从而主动充分地获取社会支持,更有效地应对挫折。

[1]肖永春,曹高举,刘明波.研究生心理压力现状研究[J].思想理论教育,2008(13).

[2]江立成,杨峰.当前我国研究生心理健康问题分析及对策[J].中国高教研究,2005(7).

[3]李磊.大学生心理应对能力研究[J].南京航空航天大学学报:社会科学版,2000,2(3).

[4]理查德·格里格,菲利普·津巴多.心理学与生活[M].王磊,等,译.北京:人民邮电出版社,2003:370.

[5]田宝伟,吴九君,郑日昌.大学生挫折应对能力陈述性量表编制及结构探索[J].中国心理卫生杂志,2014,28(2):145-150.

[6]刘贤臣.简易应对方式问卷[J].中国心理卫生杂志,1999(增刊):122-124.

[7]达伦·乔治,保罗·马勒里.心理学专业SPSS14.0步步通[M].商佳音,胡月琴,译.北京:世界图书出版公司北京公司,2009:260.

[8]李春根,夏珺,应丽.构建和谐心理契约 促成导师与研究生和谐共进[J].学位与研究生教育,2013(11):51-54.

[9]常正霞,狄美琳.硕士研究生导师满意度的现状调查及其影响因素[J].学位与研究生教育,2013(3):29-33.

(责任编辑周玉清)

陈予,南开大学学生心理健康指导中心讲师,天津300071;相羽,南开大学外国语学院团委书记,天津300071;张学良,南开大学招生办公室副主任,天津300071。

南开大学心理健康教育专项课题“研究生挫折应对方式研究”(编号:XL11006)果显示,近十年来研究生因心理问题而休、退学人数占总休、退学人数的30%左右。天津市对3018名研究生所做的一项调查结果显示,有各种程度心理障碍的研究生占16%以上[2]。而应对能力的高低与心理健康水平密切相关[3],良好的挫折应对能力能有效地缓解心理压力,预防心理危机。因此,考察硕士研究生群体在挫折应对方式上的整体特点,对于开展更有针对性的心理健康教育,帮助研究生提升心理素质具有重要意义。