高职本科人才培养方案的设计

2015-08-23张宝臣郭丽莹温州职业技术学院教务处高等职业教育研究所浙江温州325035

张宝臣,郭丽莹(温州职业技术学院 .教务处;.高等职业教育研究所,浙江 温州 325035)

高职本科人才培养方案的设计

张宝臣a,郭丽莹b

(温州职业技术学院 a.教务处;b.高等职业教育研究所,浙江 温州 325035)

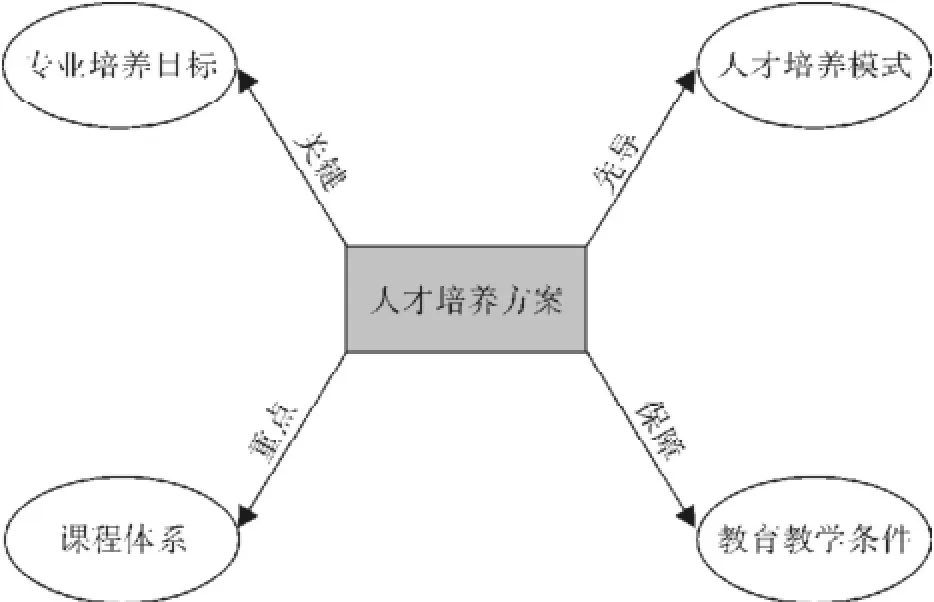

高职本科教育是适应社会经济发展的客观要求。高职本科人才培养方案既有普通高等教育人才培养方案的特征,又具高职教育的个性。系统论视域下高职人才培养方案主要由专业培养目标、人才培养模式、课程体系和教育教学条件四个基本要素组成,其中,专业人才培养目标是关键,人才培养模式是先导,课程体系是重点,教育教学条件是保障。在此基础上,明确高职本科人才培养方案的设计思路。

高职教育;本科;人才培养方案

DOI:10.13669/j.cnki.33-1276/z.2015.030

一、高职本科人才培养方案的界定

高职教育是我国高等教育的重要组成部分,以培养高素质技术技能型人才为根本任务。高职本科指学制为四年的本科层次的高职教育,与当前国内以专科层次为主的三年制高职教育相对而言。高职本科教育需要具备两个特征:一是在人才培养层次上相当于普通本科教育,二是在人才培养特性上具有职业教育的特征。

“人才培养方案是教学工作的纲领性文件,是人才培养目标与培养规格的具体化、实践化形式,是实现专业培养目标和培养规格的中间环节,是组织开展教学活动的龙头,是人才培养的实施蓝图,是抓教学质量的关键。”[1]高职本科人才培养方案是高职院校为实现高职本科人才培养目标和质量规格要求的总体设计与实施蓝图,集中体现学校的教学思想、教学理念和办学特色,是学校组织教学活动、进行教学管理和改革的基本依据。高职本科人才培养方案既有普通高等教育人才培养方案的特征,又具高职教育的个性。其内涵包括:一是学校人才培养指导思想和整体思路的具体表现形式,是遵循一定的教育教学规律而制定的重要文本。二是既体现高职教育的类型特性,又体现本科教育的层次属性。三是涵盖专业培养目标、人才培养模式、课程体系和教育教学条件等基本要素。

二、高职本科人才培养方案的基本要素分析

系统论视域下高职本科人才培养方案是一个由若干要素组成,并具有一定结构与功能的系统,主要由专业培养目标、人才培养模式、课程体系和教育教学条件四个基本要素组成,其中,专业培养目标是关键,人才培养模式是先导,课程体系是重点,教育教学条件是保障,如图1所示。

图1 高职本科人才培养方案的基本要素构成

(一)高素质技术型的专业培养目标

1.专业培养目标的功能。专业培养目标是职业教育目的在各专业中的职业领域、核心岗位、职业能力、人才层次等方面的具体化,关系到人才培养质量与规格,是高职本科人才培养方案首先要解决的问题。如果专业培养目标不明确或不合理,将会使高职本科专业培养目标与普通本科专业培养目标趋同化,丧失自身独特的人才培养功能,甚至会极大地影响高职教育的发展。高职本科专业培养目标除了要充分体现“应用型”和“技术型”的要求外,还应该在此基础上进一步突出高职本科的培养特点。高职本科专业培养目标与高职专科专业培养目标相比应该要有层次上的提升,与普通本科专业培养目标相比又要凸显职业的特色,既不能只是高职专科在教育时间上的延长,又不能培养成“学术性”本科生。因此,能否制定出科学合理的专业培养目标是高职本科人才培养方案设计的关键,直接决定着未来人才的培养质量。

2.专业培养目标的内容。培养拥护党的基本路线,满足我国社会主义现代化建设需要并适应区域经济发展,职业道德良好、理论基础扎实、知识面宽泛、专业应用和操作能力突出、会做人、能学习、善实践、懂创业,德智体美全面发展的高素质技术型专门人才。其具体要求体现在知识结构、能力结构和素质结构三个方面。一是知识结构。掌握人文科学基础知识和自然科学基础知识,掌握本专业领域必需的技术基础理论知识和本专业领域某个专业方向的专业知识,了解其他相关专业的知识。二是能力结构。具备良好的专业能力,掌握本专业领域的技术能力;具备良好的方法能力,包括知识迁移和再学习能力;具备良好的社会能力,包括社交能力、合作能力、沟通能力和收集与处理信息能力。三是素质结构。具备良好的职业道德素质,包括爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献等;具备良好的科学文化素质,如具备良好的创新素质,包括创新意识、创新思维、创新能力、创新人格;具备良好的身心素质,包括健康的体魄、良好的卫生和生活习惯、良好的意志力、承受挫折的能力、心理自我调节的能力、乐于接受新事物、适应环境及其变化的能力。

(二)工学结合的人才培养模式

1.人才培养模式的功能。人才培养模式“是指培养主体为了实现特定的人才培养目标,在一定的教育理念指导和一定的培养制度保障下设计的,由若干要素构成的具有系统性、目的性、中介性、开放性、多样性与可仿效性等特征的有关人才培养过程的理论模型与操作式样”[2]。人才培养模式贯穿于人才培养的各个环节,是人才培养质量提高的首要问题。人才培养模式改革的方向,直接决定着人才培养方案的系统设计与规划,是人才培养方案的先导和动力源。

2.人才培养模式的类型。国内工学结合人才培养模式主要有“订单式”、工学交替式、项目驱动式、顶岗实习四种类型。高职本科人才培养模式的选择可依据各高职院校自身条件和专业性质,选择不同的人才培养模式。

(1)“订单式”人才培养模式。由学校与企业签订人才培养协议,共同制定人才培养计划,共同组织教学,学生毕业后直接到企业就业。该模式以就业为导向,在人才培养方面具有较强的针对性和实用性,有利于课程知识的更新,既满足企业的人才需求,又能解决学生的就业问题。

(2)工学交替式人才培养模式。由高职院校与企业共同制定人才培养方案,学生在企业生产实践与高职院校学习相互交替,实现学用结合。该模式并不要求突破现有学制,也不影响正常的教学计划与课程学习,双向选择和灵活多样,对实习单位不构成负担,有利于校企合作的顺利进行。

(3)项目驱动式人才培养模式。以具体的项目作为校企合作的基础,通过项目合作过程来完成和实现人才培养。通过项目载体,学校和企业可互派人员进行培训和教育,有较强的针对性和操作性,有利于校企双赢和降低风险。

(4)顶岗实习人才培养模式。学生根据校企共同制定的人才培养方案要求,一边学习理论,一边在企业具体岗位上进行生产实践,实现学生“零距离”的直观接触。该模式要求学生接受学校教师和企业技师的双重指导,有助于理论知识与专业技能的有机结合,对于学生快速成长为职业人和顺利就业有重要促进作用。

(三)构建以能力为重的课程体系

1.课程体系的功能。课程体系是人才培养目标的具体化,是人才培养方案的主要落脚点。高职教育的培养目标与规格,最终都要落实到具体的一门门课程才能得以实现。高职本科课程体系是否完善合理,直接关系到人才培养质量,是人才培养方案设计的重点与难点。高职本科与高职专科相比,对所培养人才的理论基础、职业素质、技术水平和应用能力要求更高,主要面向的核心岗位与高职专科不同,因而在课程体系方面尤其要体现高素质技术型专门人才的特点。高职本科并非高职专科在教育时间上的简单延长,在课程开发方面也不能简单地增加几门课程,而应考虑课程体系的有机整合和整体优化,加强理论基础和实践能力两个方面。

2.以能力为重构建课程体系。随着“校企合作,工学结合”人才培养模式的改革与实践,推进以能力为重的课程体系建设,以企业生产活动和核心岗位职业能力为基础设计专业课程模块,成为一种必然趋势和内在要求。

(1)打破传统学科课程体系,以能力为重系统设计课程体系。高职课程体系建设应突破以学科设课的方式,从职业能力着手,坚持“能力为重,理论与职业并重”的原则,按照职业岗位(群)的任职要求系统设计课程体系。一是要考虑社会和就业市场的需求,分析高职本科生与普通本科生和中职生在核心岗位上的差异,明确专业对应的核心岗位。二是根据核心岗位的工作任务要求,进行核心岗位能力分析,明确专业对应的能力目标。三是根据职业能力的要求,系统设计以能力为重的课程体系[3]。

(2)校企共建课程体系,实现理论课程与实践课程的有机融合。以能力为重的课程体系本质上就是工学结合的课程体系,通过校企共建课程体系,有利于保证课程对核心岗位的针对性和适应性,使理论课程与实践课程达到有机融合。一是在课程设置和课程标准制定时,要邀请企业专家和专业带头人及骨干教师共同讨论,体现工学结合的思想。二是要以行业制定的职业能力标准和国家统一职业资格等级证书制度为依据,结合企业与行业发展需求,合理确定课程目标。三是要与行业、企业合作开发与生产实际紧密结合的核心课程和实训教材,并将相关行业、企业的新技术内容编入教材。

(3)以能力培养为主线,促进课程体系的整体优化。注重职业能力培养是高职教育自身性质的必然要求,高职本科课程体系要突出以职业能力培养为核心,构建理论教学体系和实践教学有机融合的课程体系,才能使教学与职业实践紧密结合。高职本科课程体系的构建是一种动态的、不断发展的过程,必须以职业能力培养为主线,通过课程内容的有机整合与合理排序,才能实现课程体系的整体优化。一是以职业能力为核心,形成与各项能力目标相适应的课程或课程模块。二是强调课程内容的应用性,合理配置理论课程与实践课程的比例,增加实践性教学环节的比重,具体地实现“能力本位”的指导思想。三是实施课程内容的整合,采取模块化的组合形式并进行合理排序,提高课程设置的效益。

(四)四位一体的教育教学条件

1.教育教学条件的功能。高职本科人才培养目标的实现,需要有与之相适应的教育教学条件作为支撑,才能保障高职院校的办学水平和教育质量。当前高职教育由规模扩张转向内涵发展,高职教育质量有待进一步提高,而师资队伍建设、实训基地建设、实践教学体系建设和相关的制度建设是人才培养的基础条件和有效保障。在高职本科人才培养方案设计中,要积极探索教育教学条件的保障机制,合理制定教育教学条件的基本要求,加快教育教学条件建设步伐,使人才培养方案得以顺利实施。

2.教育教学条件的建设内容。高职本科人才培养方案能否得到科学高效的执行,需要教育教学条件的保障。

(1)打造高水平的“三能型”师资队伍。所谓“三能型”师资队伍,是指能胜任理论课教学,又能指导学生实训,还能指导学生毕业设计,具有与企业合作开展应用研究的能力的高职师资[4]。“三能型”教师是对“双师型”教师的发展与超越,不仅能高质量讲授理论课、有效指导实训,还能为企事业单位开展项目策划、咨询与服务、新产品开发等。一是积极借鉴国外师资队伍建设经验,实行职业教育教师资格认证与准入制度,保证高职教师具有“双师型”素质。二是在“双师结构”的基础上,通过正式引进、柔性引进和与企业“共引共享”等方式,加大行业企业技术能手的引进力度,拓宽“三能型”教师的来源。三是把“三能型”师资队伍建设纳入学校教育发展总体规划,建立在职教师技能培训和下企业锻炼制度,鼓励高职教师融入社会和直接参与经济建设,加强在职教师实践能力的锻炼,并采用激励与约束相结合等措施优化师资队伍结构[5]。

(2)加强“三个合一”实训基地建设。校内实训基地和校外实习基地是开展工学结合的物质基础和必要条件。尽管每所学校都建有一定数量的校外实习基地,但仅仅依赖校外实习基地开展工学结合是不现实的,校内实训基地的建设显得尤为重要。只有加强“学做合一、校企合一、教研合一”为主要内容的“三个合一”校内实训基地建设,才能有效提高实践教学的质量[6]。一是加强教室与实训室合一的“学做合一”基地建设,将课堂转移到实训室,实施现场教学,实现学做合一。二是加强实训与教学性生产合一的“校企合一”基地建设,为学生创造参与生产性实训的机会,培养学生的实践能力,为校外顶岗实习和走向工作岗位打下良好的基础。三是加强教学与技术服务合一的“教研合一”基地建设,与行业企业合作开展技术咨询与服务、课题研究和开发新产品,同时为学生的毕业设计提供课题与项目支撑。

(3)形成系统化多层次的实践教学体系。高职教育实践教学体系要有利于推进“工学结合”人才培养模式的改革,根据学生技能水平的递进、动手能力的系统培养,进行多层次系统化设计[7]。一是根据“教学做”一体化的要求,设计具有“学做合一”的教学场所,实现高职实践教学体系的第一个层次—基本技能训练。二是将校内实训与校外实习有机结合,实现高职实践教学体系的第二个层次—综合技能训练。三是由高职院校与行业企业合作,师生共同参与技术开发与产品研发,实现高职实践教学体系的第三个层次—创业创新能力培养。

(4)加强全方位的制度建设。制度建设是高职院校实现科学化、规范化管理的有效途径,也是实现人才培养方案理念的重要手段。为了使高职本科人才培养方案得到有效的落实,必须坚持以学生为本的理念,全方位加强各项制度建设,建立适合工学结合需要的教学管理运行制度、教学质量监控制度和校企合作管理制度等,使管理过程规范化、制度化和科学化。

三、高职本科人才培养方案的设计思路

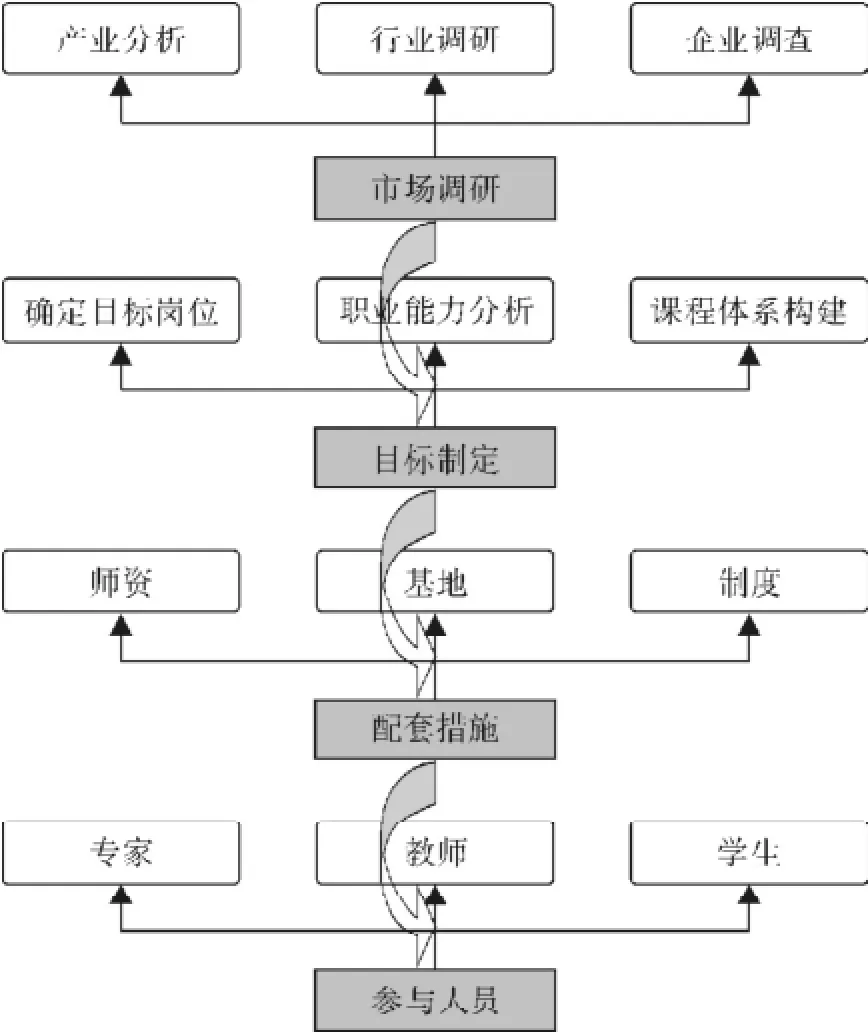

高职本科人才培养方案的设计思路主要以职业分析为基础,依托行业、校企深度合作,进行市场需求调研,以能力为核心构建课程体系,围绕培养学生知识、能力和素质进行设计与实施。高职本科人才培养方案的设计流程如图2所示。

(一)市场调研:产业—行业—企业相结合

图2 高职本科人才培养方案的设计流程

高职院校人才培养工作最终要服务于区域经济和社会发展,其专业设置与调整主要受区域内产业结构转型升级及其对人才需求的影响。制定人才培养方案的第一步就是要对行业展开调研,了解国内和所在地区的产业政策、发展现状和人才需求状况,以及某专业的发展前景与空间,从而确定专业开设的必要性和方向性。在宏观的行业调研基础上,进一步深入企业进行调研,获得专业所面向的职业及岗位职责、工作任务、知识与能力要求等信息。市场调研的方式包括总结行业发展现状,进入企业访谈业内专家,走访兄弟院校和对毕业生进行跟踪调查等。

(二)目标制定:岗位—能力—课程相结合

1.明确目标岗位,确定人才培养目标。在市场调研的基础上,了解社会对本专业人才的需求状况,明确毕业生在企业的职业岗位(群),并把实际就业岗位的要求纳入人才培养目标中。专业所对应的核心岗位一般是专业主要的就业岗位,其所必须具备的职业能力就是本专业的核心能力[8]。在明确专业所对应的核心岗位之后,则可进一步分析核心岗位所需要的基本素质和能力,并由此确定本专业的培养目标、质量与规格、课程设置等。

2.进行职业能力分析,明确岗位要求。职业能力是从事一门或若干门相近职业所必备的本领。职业能力分析是指对专业所对应核心岗位的工作任务和行动领域进行详细的分解,直到确定专业知识、操作能力和职业素养等方面的具体构成要素为止。专业所涉及的职业活动可被分解为几个独立的工作项目,并对完成各个项目所对应的职业能力进行详细的分析和描述。在工作任务分析的基础上,提炼出典型工作任务并归为一个集合,梳理并整合该集合的职业行动能力,形成职业行动能力分析表。通过对专业对应岗位(群)进行职业能力分析,可明确核心岗位职业要求和业务范围,形成科学合理、操作性强的职业能力标准体系。

3.以能力为核心构建课程体系。按照职业岗位(群)的任职要求,在系统进行职业能力分析的基础上,以职业能力培养为核心,设计相应的学习任务,系统设计以能力为核心的课程体系。在课程体系建构过程中,要树立“突出能力培养的课程知识观”、“强化学生为本的课程实践观”和“强调学生整体素质发展的课程发展观”。基于核心岗位能力的要求设置6门左右专业核心课程,形成专业核心课程模块;根据学生职业素养的要求确定5门左右的拓展课程,形成专业拓展课程模块;基于服务于专业和学生身心发展的要求,进行公共基础课程内容改革,形成通识课程模块[8]。三个课程模块经过系统、有机地组合,从而构建以能力为核心的高职本科课程体系。

(三)配套措施:师资—基地—制度相结合

高职本科课程的实施需要切实的教育教学条件作为有力支撑,才能得以落实并发挥教育功能。因此,人才培养方案的设计还必须出台相关配套措施,为其提供强有力的保障。高职院校应根据课程需要,合理配置资源,确保课程的教学质量。这些配套措施主要包括制定师资队伍建设规划和实施方案,对实训基地进行系统设计,加强教学管理制度建设,制定课程相关管理制度和构建教学质量监控与评价体系五个方面。

(四)参与人员:专家—教师—学生相结合

高职本科人才培养方案的设计是否具备科学性和合理性,还必须经过多次严密的论证与鉴定。科学合理的人才培养方案在文字表达、技术要求和专业术语方面要符合行业、企业的标准与规范,在内容方面要能适应行业、企业发展需求,做到清晰明确与具体可行。因此,制定高职本科人才培养方案后,还应该提交专家委员会进行论证。专家委员会一般是由学校有关领导、业务主管部门负责人和业内有影响力的社会权威人士组成。此外,高职本科人才培养方案还要通过开座谈会等途径,进行广泛的研讨和征求师生的意见与建议,使人才培养工作更加符合教学实践规律。

[1]贾静.技术本科教育人才培养方案研究—以机电类专业为例[D].上海:华东师范大学教育科学学院,2 0 0 9.

[2]彭元.高技能人才培养模式的理论与实践[M].北京:科学出版社,2008:17.

[3]丁金昌.高职人才培养不可替代性的策略研究[J].中国高教研究,2010(6):65-68.

[4]丁金昌.高职教育“双层次多方向”人才培养的研究与实践[J].中国高教研究,2011(6):76-78.

[5]王晓华,梁宁森.“校企共同体”下高职院校师资队伍建设的实践与探索[J].温州职业技术学院学报,2013(4):48-51. [6]丁金昌.高职“校企合作、工学结合”办学模式的探索[J].高等工程教育研究,2010(6):114-117.

[7]丁金昌.高职系统化、多层次实践教学体系研究[J].教育发展研究,2010(23):75-78.

[8]丁金昌.基于“三个三结合”的高职专业人才培养方案系统设计研究[J].社会科学战线,2010(9):194-198.

[责任编辑:丁金昌]

Design of Undergraduate Talent Training Scheme in Vocational Colleges

ZHANG Baochena, GUO Liyingb

(a.Teaching Affairs Department; b.Research Institute of Vocational Education, Wenzhou Vocational & Technical College, Wenzhou, 325035, China)

Undergraduate education in vocational colleges is the requirement of social and economic development. Undergraduate talent training scheme in vocational colleges has both the characteristics of ordinary higher education and vocational education. From the perspective of system theory, the talent training scheme of vocational colleges mainly consists of the professional training objective, talent training mode, curriculum system and teaching condition, of which the talent training objective is the key; talent training mode is the forerunner; and curriculum system is the focus and teaching condition is the guarantee. Based on these, the talent training scheme of vocational colleges can be determined.

Vocational education; Undergraduate; Talent training scheme

G710

A

1671-4326(2015)02-0024-05

2015-01-07

温州职业技术学院重大教学改革项目(WZYZD201202)

张宝臣(1964—),男,黑龙江依安人,温州职业技术学院教务处处长,教授,硕士生导师;郭丽莹(1985—),女,福建漳州人,温州职业技术学院高等职业教育研究所助理研究员,硕士.