综合建筑防雷设计的探讨

2015-08-19刘贻彬

刘贻彬

摘 要:主要针对综合建筑防雷的设计工作展开了探讨,通过结合具体工程实例,对综合建筑的防雷环境和防雷类型进行了详细阐述,并对防雷设计方案的制订进行了系统分析,以期为有关方面提供参考和借鉴。

关键词:综合建筑;防雷设计;电子设备;雷电电磁脉冲

中图分类号:TU855 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.16.157

现代综合建筑物中部分电子设备的损坏都与雷击有着一定的关系,且雷击还很有可能造成人员伤亡。因此,防雷工作的开展对保护综合建筑的安全起着重要的作用。因此,本文对综合建筑的防雷工作进行了探讨。

1 防雷环境分析

以某建筑为例,其主体结构为钢筋混凝土,共5层,附近有其他建筑物,周围土壤的电阻率ρ=100(Ω·m),大楼正面长度为22.5 m,侧面长度为15.8 m,楼层标高为15.0 m,女儿墙高出屋面1 m,楼顶有1座正方形水塔,塔长2 m,宽2 m,高出屋顶2.2 m,无防雷措施。该建筑底层有1间中心配电房,网络主机房设置在综合楼3层。网络线路由光纤引入,通过1台中心交换机用光纤接到二级交换机(3台),其中,两台直接与工作站连接,另一台通过双绞线连接到集线器(2台)后再与工作站连接。电源和信号线均由架空引入,所有机房供电采用TN-C-S供电机制,机房内设备有UPS和各类机架共4个,进出机房信号缆线为光缆和X.25数据通信线,网络线路在楼内布设。

2 雷电电磁脉冲损害设备的途径

雷电和雷电电磁脉冲主要通过2种形式损害设备:①通过金属管线或地线直接传导雷电损害设备;②闪电通道和泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合的方式感应到金属管线或地线产生浪涌损害设备,绝大部分雷电损害由此种感应引起。

对于电子信息设备而言,危害主要来自于因雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,雷电和雷电电磁脉冲损害本综合楼设备的途径有以下2条:①电源线。该综合楼低压配电系统由室外变压器架空线直接引入底层配电房,随后由总配电箱分到各个楼层分配电箱,再由分配电箱引入相应的电子设备端。②信号线。包括光缆、X.25数据线、电话线,这些线均由室外架空引入,雷电波极易沿这些线路侵入,进而造成端口设备损坏。

3 主机房的防雷区域

该综合楼为三类防雷建筑物,根据GB 50057—94(2010)中的第3.4.7条,引下线应≥2根,但周长不可超过25 m,高度不超过40 m的建筑物只设1根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距应≤25 m。

4 确定防护要点

应根据GB 50057、GB 50343、现场勘察资料、建筑物的重要性、建筑物的使用性质和建筑物的特点确定雷电防护的重点。具体包括综合楼楼体的直击雷防护和综合楼内电子信息系统对雷电电磁脉冲的防护。综合考虑部分为:建筑物内整个供电系统电源线路的防雷电感应措施;信号线路的防雷电感应措施;等电位连接、接地系统、过电压和其他防雷措施。

5 防雷设计方案

5.1 外部防雷

5.1.1 楼顶的防护

由于该综合楼属于第三类防雷建筑物,整个屋面采用了避雷带与避雷网混合组成的接闪方式,并采用了Ф12 mm热镀锌圆钢沿建筑物四周女儿墙和水塔沿边敷设的方式,避雷带支持卡的间距为120 cm,高15 cm,转角处悬空段≤1 m。同时,屋面采用热镀锌圆钢组成15 m×8 m的避雷网格,并沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连,且与大楼主钢筋进行可靠焊接连通。

5.1.2 引下线

本综合楼引下线选用建筑物混凝土中柱内对角的2根主钢筋Ф16 mm(Ф≥12 mm,可靠连接)作为自然引下线。引下线沿建筑物四周屋角布置,可有效抑制雷电电磁脉冲的冲击,并有效泄流,其平均间距为12.8 m。同时,引下线的良好布置也对内部电子信息系统设备起到了初级屏蔽的作用。

5.1.3 接地装置

本方案中的防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置。接地装置的接地电阻值按接入设备中要求的最小值确定,≤4.0 Ω。接地装置利用建筑物的自然接地体,经检测,该自然接地体的接地电阻值为2.8 Ω,符合标准要求,不需要增加人工接地体。

5.2 建筑物内部的雷电防护

5.2.1 屏蔽

机房的屏蔽主要包括内屏蔽和外屏蔽,适当运用局部屏蔽可有效消除电磁干扰。对于普通办公室而言,由于大楼楼体本身就是一个很好的“法拉第屏蔽笼”,可起到初级屏蔽的作用,设备的机箱又可以起到次级屏蔽的作用;对于一般的小型机房和对设备要求不是很高的场所而言,不需要做屏蔽措施;对于重要机房,比如中心机房和营业部的机房,要在室内用6面金属网屏蔽,并做好次级屏蔽。

线缆的屏蔽应接地。由于该建筑使用的很多线缆均未屏蔽且较长,有较多感应回路,所以,需要做好这部分的屏蔽措施,以消除雷电电磁场的干扰。必须对所有电源线、广域网线、局域网线、控制线、监控线和视频线等进行屏蔽处理。屏蔽线(槽)必须有2点以上接地,屏蔽线端点必须接地。电源线与网线不能同槽铺设,网线穿墙壁时应套入金属管内,且应对金属管进行接地处理。布线时,网线必须与墙壁保持一定的空间,以减少雷电电磁场对线路的影响。在光缆加强钢筋或光缆金属护套进入设备前,必须采取可靠接地。电子、微电子信息设备应尽量远离建筑物外围柱子,并设置在雷电防护级别最高(LPZ2或LPZ3)的区域内。根据防雷分区和设备的具体要求,采取相应的屏蔽措施,增加机箱、设立屏蔽室等,使雷击产生的电磁场向内层层衰减,以减小其对音频、视频信号的干扰。

5.2.2 接地和等电位

为了保证综合楼内部信息系统电子设备和操作人员的安全,所有电气、电子信息设备均应进行等电位连接和良好的接地处理,使所有雷电流顺利泄入大地。此外,各个内层保护区的界面也要进行局部等电位连接,并将各个交界处的电位通过母线排连接起来。

为了防止闪络和过电压,在国际GB 50057—94中提出了等电位连接的要求。共地的基本目的是达到全面的等电位连接,从而抵御雷电的高压反击。如果强行实施等电位,则将造成不良的后果。IEC61312标准明确指示,当共地无法实现时,采用电压瞬间导通的SPD元件实现雷电来临,可达到瞬间共地。

大楼内各弱电系统的具体等点位措施为:外墙上所有的金属栏杆、门窗均与避雷带可靠连接,避雷带与引下线可靠连接;竖直敷设的金属管道与金属物两端连接,使其与引下线形成并联线路,最终使雷电流迅速入地;对于进入大楼的光缆,在入户处对光缆中的加强钢筋进行接地处理,接地线就近接至均压环或接地汇集排。

楼内语音线路采用三类大对数电缆,有条件的最好敷设在屏蔽槽内,并在电缆金属屏蔽层进入机房前与另一端进行接地处理,且接地线就近接地。

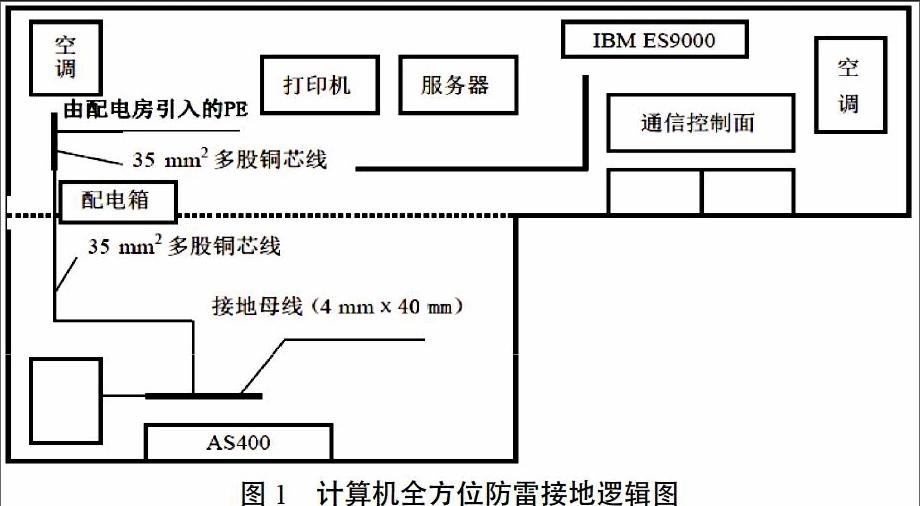

对于机房的接地,可根据机房的占地面积、使用性质、重要性和自身特点,并结合《建筑物防雷规范》(GB 50343—2004)中的相关规定,采取一点接地的方式保护,具体如图1所示。

5.2.3 合理布线

通信电缆和地线的布设应尽量集中在建筑物中部;通信电缆线槽和地线线槽的布设应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁,尽可能位于距建筑物立柱或横梁较远的位置。

计算机机房设备应尽量采用光缆,并对金属加强筋进行接地连接;适当增加引入线的长度,或设置成电感形式,以增大匝间电容和对地电容,从而抑制雷电波头陡度的增加。

5.3 电源线路的防护

电力传输线是涉及范围最广泛的传输线,事实证明,80%以上的雷电入侵波来自电力传输线。对于该建筑物网络数据线、语音和安全防范等系统内电源线的防雷工作,应遵循“多重保护、层层设防”的原则,根据设备的重要程度和地理位置有重点、有层次地开展多级保护。该信用社采用TN-C-S供电机制,根据ICE和GB的有关标准,应对电源系统实施三级防护。由于该建筑采取了架空电缆引入,所以,应在总配电柜中安装开关型SPD作为第一级保护;在分配电柜线路输入端中安装限压型SPD作为第二级保护;在电子信息设备电源进线端安装限压型SPD作为第三级保护。

每一级通流容量按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343—2004)中表5.4.1-2的参数设置:第一级使用通流容量≥60 kA的电源避雷器;第二级使用≥20 kA的电源避雷器;第三极使用通流容量≥20 kA的电源避雷器。如果第一线防雷器件与第二级防雷器件之间的直线距离>10 m,第二级与第三级之间的直线距离>5 m,则将入侵雷电波的过电压、过电流降到设备可以承受的水平。

5.4 信号线路的防感应雷保护

由于信号系统,尤其是与信号传输线相连接的设备接口的工作电压、耐压水平很低,且对由信号传输线引入的感应雷电波特别敏感,所以极易损坏。为了有效传输数据和进行正确通讯、防止雷击浪涌过电压的危害,在网络数据和语音、安全防范等系统设备的信号接口处安装相应的信号避雷器是非常必要的。此外,还需要对监控系统、计算机网络系统和大屏幕显示系统等加装SPD。

6 结束语

综上所述,雷击事故对综合建筑所造成的危害和损失是十分严重的。因此,必须制订科学、合理的防雷设计方案,并以此为基础进行建筑防雷施工。本文通过结合具体的工程实例,对防雷设计进行了系统论述,相信对类似的防雷设计有所帮助。

参考文献

[1]张磊.民用建筑物防雷设计的探讨[J].城市建筑,2013(08).

[2]李鹏.某古建筑群综合防雷初步设计方案探讨[J].安防科技,2011(01).

〔编辑:张思楠〕

Abstract: This paper mainly for comprehensive building lightning protection design was discussed. By combining the concrete project instance, on building integrated lightning protection and lightning protection types were in detail, and on the lightning protection design scheme formulated have carried on the system analysis, in order for any party to provide reference and reference.

Key words: integrated building; lightning protection design; electronic equipment; lightning electromagnetic pulse