简述效率工资理论及其对我国就业问题的启示

2015-08-18王菲等

王菲等

摘 要:新凯恩斯主义者从微观角度出发提出效率工资理论,试图以劳动力市场的信息结构来解决非自愿性失业和工资粘性问题。效率工资理论是新凯恩斯主义理论的重要组成部分,对我国现存的民工荒、大学生就业难等问题具有较强的解释和借鉴意义。文章结合中国具体国情,简要阐述效率工资理论,同时对我国出现的一些就业问题提出相应的解决措施和建议。

关键词:新凯恩斯主义;效率工资理论;偷懒模型;民工荒

一、前言

二十世纪八十年代,在新古典宏观经济学风头正劲时,西方主流经济学中出现了以美国哈佛大学教授格里高利·曼昆等为代表的新凯恩斯主义学派。该学派与凯恩斯主义学派一脉相承,但弥补了凯恩斯学派在微观方面的不足,从工资、价格和利率粘性等方面探讨了劳动市场、商品市场和资本市场不能及时出清的问题,为西方的主流经济学增添了一股新的血液。新凯恩斯主义支持政府对经济的管制,在解释粘性工资时提出效率工资理论,为社会总是存在的失业现象提供了一定理论依据,并对国家如何解决就业问题和企业如何吸引人才提供了一定启示。因此,研究新凯恩斯主义效率工资理论对于解决我国民工荒和大学生就业难等问题具有重要的意义。

二、效率工资理论主要内容

1.效率工资理论的概念及基本假设

效率工资是指高于市场完全出清状态下并能够极大提高工人工作积极性和工作效率的工资水平。效率工资理论认为,工人的劳动生产率与工资率呈正相关关系,它主要受实际工资水平的影响;若雇主想获得较高的利润,就应该想方设法提高工人的劳动生产率,而提高工人的工资水平可以激励员工提高工作效率,这样就大大降低了工人“消极怠工”的可能性。

效率工资理论的基本假设是:(1)因每个工人的“能力”不同,所以劳动力为有差别的商品;工人的劳动生产率因其努力程度而异。(2)工人存在偷懒特性,若没有激励或约束,工人就会偷懒而不努力工作。(3)厂商与工人之间关于“努力程度”的信息不对称,因此需花费较高监督成本才能监督到工人。

2.效率工资理论的微观基础——偷懒模型

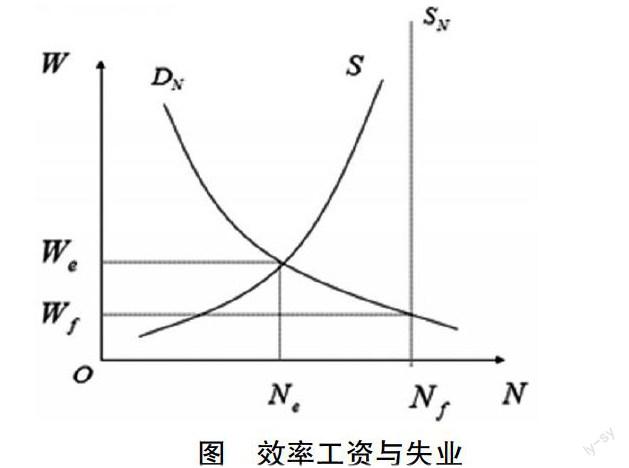

偷懒模型是效率工资理论中最重要的理论模型之一,如下图,S和DN是劳动力市场的供给曲线和需求曲线,在效率工资理论中,SN为不偷懒约束曲线,Wf为一个厂商在市场出清的条件下愿意为其工人支付的工资。假设在不偷懒约束曲线下,工人不存在偷懒或跳槽行为,此时均衡工资水平为Wf,均衡就业量为Nf,劳动市场出清实现了充分均衡。但是,现实情况中工人存在偷懒行为,劳动供给曲线不可能是一条垂直的直线,而会是一条向右上方倾斜的曲線。因此厂商为激励员工必须给高于Wf的工资水平We,这样才能够提高工人的工作效率。

如果在市场出清状态下的均衡工资与效率工资水平的数值相差较大,那么高工资的存在会吸引更多高生产率者来企业应聘,企业内部的工人因竞争加大,也会努力工作而减少偷懒,积极提高自身工作效率;同时企业因工人的工作效率提高,平均生产成本也会下降。另一方面,若所有厂商的工资水平均为We,即整个行业的工资水平都提高到We,工人也不会跳槽去其他企业。因为在本企业可以得到相同的薪资而且对本公司的业务也会更熟悉;另外,在行业的工资水平为We下,劳动力市场上劳动的总需求小于均衡状态下的劳动总供给量,经济中必定会存在非自愿失业现象。失业总量NeNf=Nf-Ne。所以,跳槽并不是最佳选择,机会成本相对较大。在这种情况下,员工就没有了偷懒和跳槽的“工资”理由,只会提高工作效率,为企业带来更多利润。因此,效率工资一定程度上是企业的最佳选择。

三、我国劳动力市场现存问题

随着我国改革开放步伐的加快和市场经济的快速发展,我国经济在取得一些可喜进步的同时也出现了一系列社会问题。由于劳动力市场的供需矛盾和信息不对称所造成的就业问题已越来越严重,借助新凯恩斯主义效率工资论可以使这些问题得到很好地解释。

1.“民工荒”

“民工荒”是自从2003年以来我国的一大社会问题,它指的是民工短缺的现象,最早出现于沿海城市,春节期间更为明显。从2003年末至2004年初,我国沿海地区首度出现“民工荒”,2005年开始向内陆蔓延。之所以会出现“民工荒”的现象,一方面是用工需求的增大,表现为金融危机后的经济回暖,国家加大基础设施建设;另一方面,因工资待遇差和国家多方惠农政策的出台以及教育事业的迅速发展等各方面原因也使得农民工不愿进城务工,劳动力供给减少。

“民工荒”出现,究其本质原因是农民在城市打工无法实现效率工资,而由于多样惠农政策出台使得农民在家务农可以获得效率工资。打工得来的工资收益还没有务农的收益高,农民若选择回农村,那么收益大于转换成本,由经济学理性人趋利避害的特性可知,农民是不可能选择继续在城市务工的。

2.高失业率

由上图偷懒模型中,我们可以知道充分就业状态的供给曲线与不偷懒约束线不相交,也即经济社会中始终会存在一部分失业人口,这部分失业人口大部分为等待性失业或称非自愿性失业。

在我国现今社会,人口基数大,人口增长量大,经济发展对劳动者素质要求不断提高,失业问题日益突出。自1985到2003年,我国的失业率基本呈现上涨趋势,2003年至2009年,失业率居高不下。伴随高失业率而来的是劳动力资源的浪费;劳动力素质退化;贫富差距增大;失业恐慌等。虽然近些年失业率有所下降,但控制失业率的增长仍然是我国现阶段的一个重要问题。

3.大学生就业率低

在效率工资的作用下,企业会选择增加企业内部人员的工资而不会选择招聘外部没有工作经验的大学生进入企业。企业若想用大学生代替企业已有员工,不仅要按照合同要求支付给被解雇工人一定的补偿,更要花费一定的成本来培训新雇佣的工人。所以,企业并不会降低工资去雇用新就业的大学生,这在一定程度上导致大学生就业率不高。同时,效率工资使工人的流动率减少,企业为招聘和培训新工人而花费的成本将大大缩减。员工的流动率低就如延长工作年限,推迟退休年龄一样,所以这就导致了大部分80后和90后大学毕业新生就业群体就业难的局面出现。

四、效率工资理论对解决我国就业问题的启示与建议

1.启示

(1)效率工资理论为我国企业吸引人才提供了理论依据

效率工资水平下,一方面,企业工人的工资水平有所提高,就会吸引更多有专业技能和工作经验的人才来到企业,从而降低企业寻找和培训新人的成本;另一方面,效率工资有利于改善员工的生活水平,提高员工生活品质,加大员工跳槽或偷懒的机会成本,为企业吸引和留住人才的同时也大大促进了企业竞争力的持续发展。

(2)效率工资理论可为我国企业增加更多高素质员工

许多高新技术企业需要高素质的人才,而企业在招聘高素质的人才时,有可能会因为工资较低而与其失之交臂。企业若想真正找到高素质人才就需要花费较大的搜寻成本。而高工资可以让企业直接招募到高素质人才,节省机会成本,不仅如此,许多素质更高的人才也会聚拢到这个企业,这样就为企业提供了人才优势和发展动力。

(3)创业者应转化观念,高工资一定程度上是高收益

根据新凯恩斯效率工资论的阐述,我们可以知道企业高工资可以吸引人才,提高工人工作效率,而低工资则带来偷懒和低效。所以,企业为员工提供高工资,表面程度上企业付出较高成本,但从以上两点分析可知,效率工资能够减少企业的搜寻和培训新员工的成本,并为企业吸引更多高素质人才。因此,从长期来看,企业制定高工资并没坏处,高工资能为企业创造更多收益而不是更高成本。

在我国经济发展的新常态下,创业者一方面想要聘请高素质人才,另一方面又受到资金短缺的限制。在国家鼓励创业的优惠政策前提下,创业者应该转换其思路并适当加大在人才招聘上的投入,聘请高素质人才,减少管理成本,为企业创造更多软实力,促进初创期产品的研发和设计,推动企业的可持续发展。

2.建议

新凯恩斯主义效率工资理论对我国劳动力市场的发展具有重要的借鉴意义,无论是国家、企业还是即将就业的大学生等就业人员,都应从中得到启示。以下为解决我国劳动力市场供需矛盾的几点建议:

(1)政府政策方面:①转变产业发展方式,改善就业结构。政府应该促进产业结构的转变,积极推进传统行业向新兴产业转变,降低一二产业所占比重,促进现代服务业的发展。鼓励创新,大力扶持新兴产业和高科技产业的发展;采取更多的实际行动来支持创业,在资金、技术和政策上给适当的支持。②完善法律体制,改善薪资标准,减轻“民工荒”。政府应该制定并完善与就业相关的法律政策和制度,保护就业人员的合法权利,严厉打击在就业市场上用非法手段扰乱就业秩序的非法行为。对于合法企业,国家应加强保护其合法权益,对于非法企业,则应责令改正或予以取缔。提高最低工资标准,使工资更加标准化和法律化。

(2)企业方面:①企业应走出低工资的恶性循环,提高工人工资,从而提高工人的生活水平、生产积极性和对企业的忠诚度,从而使得社会总需求和总供给增加,企业盈利能力增加。将高工资变成一种对工人的投资,而不是高成本。提高工人跳槽的机会成本,降低企业因人才流失带来的经济损失。②建立企业与员工主体的信任机制。效率工资理论起作用的原因是面对就业信息的不完全和不对称,招聘者和应聘者能发现适合自己的员工和岗位的信号。而这一信号的可靠性在于企业与员工之间有基本的信任。所以,企业在实施效率工资时应明确彼此都遵守交换中的对等互惠规则,加强建立与员工之间的信任机制。

(3)大学生等就业群体方面:①大学生等就业人员应努力提高自身的综合素质。效率工资指导企业为员工提供高于市场出清水平下的工资,但同时建立在员工具备能为企业带来更高效益技能的前提之下。所以,我们大学生等就业群体应时刻注重提高自身素质和就业技能,增强自身竞争力,赢得企业的信赖。②转变就业观念,先择业后就业。对于即将走出校园的大学生而言,不应眼高手低,而应不断培养低成高就的就业观念。在面临就业困难时,应本着先就业后择业的态度,为自身发展打下基础,而不应等待着自愿失业,甘愿成为百万失业大军中的一员。③增强自身创业意识,以创业带动就业。创业在一定程度上难于就业,但是在近两年国家支持创业的大背景下,有良好创业项目的就业人员应抓住机遇,勇于实现自己的创业梦想。同时创业还能够为他人带来更多就业岗位,一定程度上能够缓解我国就业问题,降低失业率。

参考文献:

[1]张雪琴.效率工资理论与“民工荒”[J].当代经理人,2006,10:5.

[2]刘岩.西方效率工资理论研究及启示[J].生产力研究,2008,24:101-103.

[3]吴静雯.中国失业率偏高原因及对策初探[D].上海海事大学,2007.

[4]方福前.當代西方经济学主要流派[M].中国人民大学出版社.

[5]韩超亚.中国就业现状及对策研究[D].东北大学,2010.

[6]蒋晓惠.浅谈效率工资理论的合理性及应用[J].东方企业文化,2012,11:25.

作者简介:王菲(1993- ),女,安徽安庆人,安徽财经大学经济学院,2012级本科生,经济学专业;赵如月(1994- ),女,安徽蚌埠人,安徽财经大学经济学院2012级本科生,经济学专业;周解敏(1993- ),男,安徽池州人,安徽财经大学工商管理学院2012级本科生,电子商务专业