蔡崇达脱下皮囊,看见每一个人

2015-08-13林梅琴

本刊记者 林梅琴

人物·讲述

蔡崇达脱下皮囊,看见每一个人

本刊记者 林梅琴

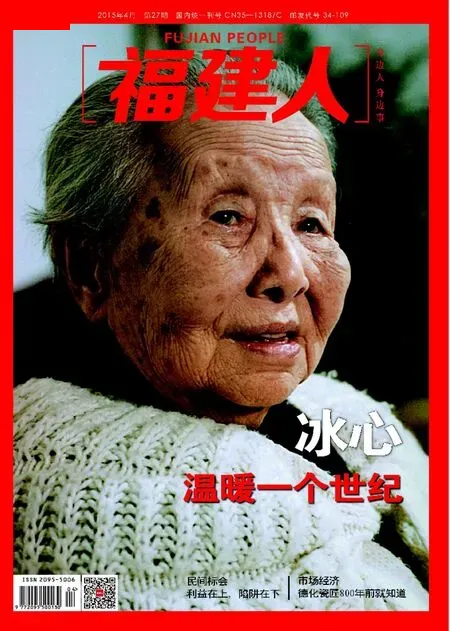

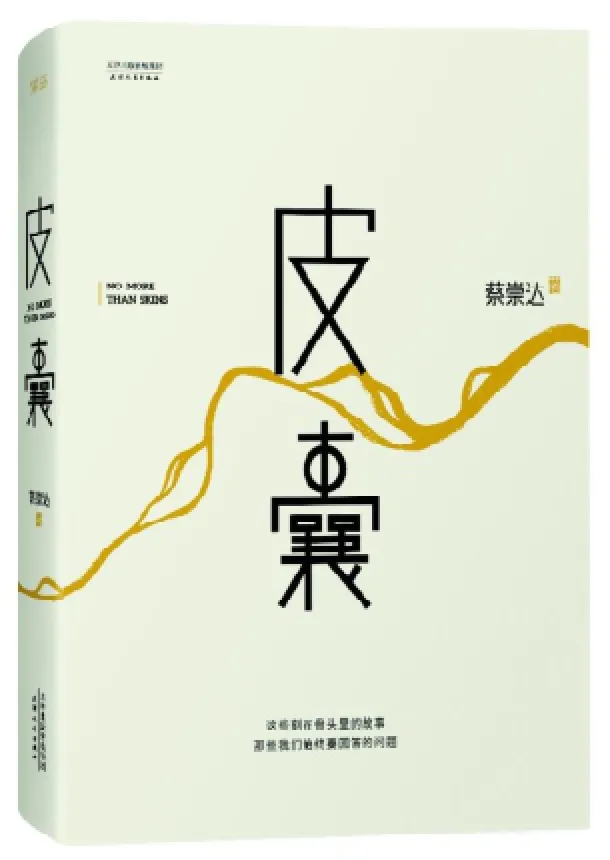

蔡崇达,1982年生,泉州晋江人,作家、媒体人,男装品牌“单农”创始人。曾任职于《新周刊》《三联生活周刊》,24岁任《周末画报》新闻版主编,27岁任《GQ》中国版报道总监,现任《中国新闻周刊》执行主编,作品多次获得“《南方周末》年度致敬”“亚洲出版协会特别报道大奖”;代表作《皮囊》。

刘德华、李敬泽作序,韩寒邀约三年促成结集,白岩松、刘同、蒋方舟、阿来、阎连科、韩松落、谢有顺、李海鹏、陈希我、曾念长联名推荐。这么一本大有来头的《皮囊》,也难怪才出版三天就加印,并占据当当网2015年1月新书热卖榜头名。

当然,一本书的好坏,可不是靠人捧出来的,关键还是看读者买不买账。虽然记者看过两遍,一遍是自主阅读,一遍是为了写稿子,但出于职业道德,不能写出评价,只能拿出豆瓣读书评价8.6分这硬邦邦的数据,供大家做个参考。

当当评分 ★★★★★豆瓣评分 ★★★★☆亚马逊评分 ★★★★☆

一个感性的文学青年

蔡崇达和韩寒的相识比想象的要更早。那时候,他们一个在泉州,一个在上海,都是高中生,蔡崇达比韩寒还要高一届。

一开始是蔡崇达捧着《萌芽》,不服气地羡慕着那些作者们。看到终于按捺不住,高三下学期去了北京,参加能保送的全国创新作文大赛,并意外地拿了个一等奖。虽然后来确定要保送的北师大变成了福师大,虽然蔡崇达年少轻狂向往远方一赌气又不去了。

“那时候想法很单纯,为了能证明自己也为了认识他们。”蔡崇达在博客里这样写道。

回来后,他和海天出版社联系要出一套80后的书,就这样认识了《萌芽》作者中的绝大部分人。他们聊文学的本质,“动辄说我们该有怎么样的‘历史定位’,要不就是这个国家的文学怎么怎么了。一副青春无敌年少轻狂的样子。”

蔡崇达帮着说服韩寒到海天出版社出书,并和他联系了一段时间。“他给我描述过在学校里看到初一小男生强吻小女生的感慨,他出《三重门》之前很紧张地问我,哪个出版社好,以及稿费要怎么算才不会被坑。”

《三重门》出来后蔡崇达断了和韩寒的联系,原因是前者太忙而后者太红。随之沉寂的,也包括蔡崇达的文学之路。蔡崇达这样记述自己的这段经历:“在正式从事媒体工作之前,我是个文学青年,之所以做媒体,最初的原因是为了养活自己,同时暗自怀抱着的目标是:以现实的复杂锻炼自我的笔力,然后回归文学。”这之后,他创作的,大部分就是新闻稿了。

刘德华为蔡崇达的《皮囊》作序,字里行间都表达出对他的欣赏。

当下写作中的一个惊喜。《皮囊》这个书名具有指向本质的意味,他对故乡和亲人的深情,用一种客观、细致、冷静的方式叙说出来,讲述一个一个生命的故事。

——阿来

直到30岁生日那天,蔡崇达在伦敦的大英博物馆看了一场名为“生与死(living and dying)”的主题展览。“长长的展台,铺满了各种药丸和医疗器械……陈列着已逝去的人们自认为生命最美好、最痛苦时刻的照片,以及,他最后时刻的面容。”

这些触动了蔡崇达,让他想起了重病八年、已经离世的父亲。回来一个月后,他试图写一篇文章,尽可能地去寻找父亲,抵达父亲,看见父亲。

于是便有了《残疾》。也是从这篇文章开始,蔡崇达生出了一种紧迫感。

“我应该看见更多的人。这是对路过生命的所有人最好的尊重,这也是和时间抗衡、试图挽留住每个人唯一可行的努力。还是理解自己最好的方式——路过我们生命的每个人,都参与了我们,并最终构成了我们本身。”在《皮囊》的后记里,蔡崇达说,“我想看见每一个人。”

书稿中的大部分作品,其实早在两三年前就已经完成,后面也只补充了两篇,但尽管韩寒不断地催促他、说服他,蔡崇达还是犹豫再三,动摇着要不要把书出版。连韩寒都忍不住吐槽:“这个时代比我还能拖稿的作者不多了,蔡崇达先生拖了三年。”

“书里出现的这些人,发生的那些事,对我来说太刻骨,太重要。那些情感太私人,适不适合拿出来让大家都看到呢?”出书前三个月,蔡崇达还在纠结着这个问题。

但他终于还是被说服了。

2014年7月,《皮囊》出版前,刘德华让蔡崇达送样稿过去先睹为快,在剧组里看完后,当即决定要作序。原本准备一周内写完,结果在家里闭关了,只用了三天时间。

“视人生无常曰正常,或许是顿悟世情,也可能是全心冷漠以保持事不关己的距离,自我保护;看崇达敞开皮囊,感性分陈血肉人生,会不自觉卸下日常自甘冷漠的皮囊,感同身受,因为当中,都有着普通人就会有的阅历或感悟,所以共鸣。”刘德华在《皮囊》的序言《生命中多添一盏明灯》中写道。

蔡崇达和刘德华几年前因为工作上的事情而相识,“第一次见面聊天从早上11点聊到晚上11点。华仔是特别有学养的人,他毕业于一所佛教中学,对传统文化有自己的理解。”

不得不说,《皮囊》的热卖,多多少少和天王刘德华的支持脱不开关系。而这次初战告捷,也让蔡崇达对回归文学有了信心。

“我有一个很朴素的写作观:写作是为了抵达人心。如果没有让你有触动,我觉得它是失败的。”蔡崇达说。

为了抵达人心,他说自己在《皮囊》中“拿着手术刀,最终划向了自己”,以残疾的父亲、一心要建房子的母亲、天才文展、张美丽、阿小等一个个看似平凡得不能再平凡的小人物,讲述泉州一个渔业小镇的风土人情和社会变迁。

白岩松(左)、路金波(右)为蔡崇达的新书发布会助阵。

父亲走了,一开始我心里只有愤怒

新书出版后,身为福建人的蔡崇达不出意料地回到了故乡宣传。

2015年3月6日晚,抵达福州这个对蔡崇达有着特殊意义的城市后,他在酒店里哭了一场,并在微信朋友圈里写道:“回到福州,下面是三坊七巷,第一次来福州是父亲要来福医大附属医院做手术,这一次来是因为我写了本怀念他的书。”

蔡崇达16岁那年,疾病的阴影罩上了他的父亲,“心脏手术一次,中风两次,住院四次,即使有亲戚的帮助,再殷实的家底也空了。”这些事被他记叙在《残疾》里。

作为家里唯一健全的男丁,蔡崇达一下子被推到了一家之主的位置上。这不仅意味着他要负担起照顾父亲的责任,更对父亲有了“生杀大权”——在选择进口药还是更便宜的国产药时,考虑到家里的经济条件,不得不以父亲的疼痛为代价,选择国产的;在成功率只有60%的手术面前,签下了那份可能让父亲送命的同意书。

那段时间,蔡崇达每天面对着生死,熟悉的、陌生的。还是个孩子的他,没有顾忌地和医院里的人交着朋友,结局无非是两种,但都是离开。他开始放弃在这里交到任何同龄的朋友,甚至有意躲开他们。

蔡崇达说自己是一个很感性的人,他觉得感性比理性更高一级,因为人生来就是来感受的。

然而感受,有甜的,也有苦的。

虽然父亲终于病愈出院,却从此落下了半身偏瘫的毛病。一开始,他用自己想象的那套逻辑,试图通过运动让身体再活过来。虽然彼时蔡崇达已经了解了父亲生病的原因,清楚地知道一切还没有办法改变,却还是和妈妈、姐姐配合着父亲,完成他的想象,直到一场台风天发生的闹剧,父亲终于放弃了。

“他甚至脱掉了父亲这个身份该具备的样子,开始会耍赖,会随意发脾气,会像小孩一样撒娇。”

相反的,蔡崇达变得更像一个大人了。

父亲的病倒,让他意识到必须保证自己积累到足够的资本,以便迅速找到一份工作,并且这份工作还得符合自己的人生期待。大学四年,“我终究是务实和紧张的,我开始计算一天睡眠需要多少时间,打工需要多少时间,还有赚学分和实习。”

“大一,我给自己设定的目标是两个学期都拿奖学金——生活费都从那儿来。打一份工,争取第一年攒下三千块——为毕业找工作备粮草,然后进报社实习。实习是没有收入的,但可以看到更多的真实世界。”

大二开始,蔡崇达已经从报社实习转成了兼职,每天下午都去市区跑新闻。不久后,蔡崇达采访的一篇报道意外获得省里的新闻奖,报社给他派的活越来越多,他在外面采访加班的时间也越来越长,每次回到宿舍都晚上十点后了。寒暑假期间,他还接了补习班老师的工作。

随着毕业的到来,去留的问题被摆上的桌面。父亲曾像个孩子一样,拉着蔡崇达不让他远行,但最终也接受了儿子去北京找工作的准备。

按照与母亲的约定,接下来的五年,蔡崇达要尽量往前冲。“每年就两三次回家,而且每次回家都是带着工作,常常和父亲打个照面,又匆匆关在房间写文章。几次他想我想急了,大清早在楼下不断叫我名字,通常写稿到凌晨五六点的我,睡眼惺忪地起身,走到楼下来,发脾气地说了他一通,让他别再吵我,然后摇摇晃晃地回房去睡。但第二天,他又一大早叫我的名字。”

工作了三年,蔡崇达惊讶地发现攒的钱竟然有将近20万。那时候,他开始有了一个奢侈的念头,希望能把父亲送到美国看看,听说那里可能有办法治好父亲的病。

“心里暗暗想,再三年,要帮父亲找回他的左半身,然后,我的家又会康复了。”

然而现实却是事与愿违。父亲的去世来得毫无征兆。从北京赶回家,已经是晚上11点多。蔡崇达一直握着父亲的手,却哭不出来,他压抑不住内心的愤怒,大骂着:“你怎么这么没用,一跤就没了,你怎么一点都不讲信用。”

但他终究还是哭了,号啕大哭了。

“我生命中最重要的一个人不见了。”蔡崇达说。

我会将这本书带上旅途,在每个静谧陌生的夜晚慢慢看。他写了很久,我希望自己能读更久。慢一些,不争一些,也许得到更多,到达更快。

——韩寒

一个不断跳槽的记者

对蔡崇达来说,父亲不仅生他养他,也对他的人生轨迹产生了很大的影响。

大二那年,蔡崇达家教学生的父亲突然提出,要把他介绍给当时刚接手《泉州广播电视报》的王成钢。

其实王成钢之所以答应见他,完全是因为抹不开学生父亲的面子。然而那次会面,却让他对蔡崇达留下了深刻的印象。“当时我一看小蔡扑闪扑闪的大眼睛,葡萄一样,很专注地听我的话,又能马上补充他的想法,我一下觉得他是个好苗子。”王成钢后来对许多人这样描述。

写完第一篇稿子后,王成钢把蔡崇达叫了过去,很兴奋地说:“怎么样,怎么样,来我这吧,我教你新闻写作,你帮我干活。我给你和正式员工一样的底薪。”

“这对当时父亲半身偏瘫在家的我来说,是救命的话。”走出他的办公室,蔡崇达给母亲打了个电话,说着说着,忍不住在大街上的公共电话亭里哭了起来。

赏识意味着要求更加严格。

刚开始,对于蔡崇达写的那些文章,不管是好是坏,王成钢都会挑出毛病来。他还每周都给蔡崇达留作业,让他看完一本《亚洲周刊》,然后汇报杂志里的哪篇文章写得好,哪篇文章写得不好。

“说他吹毛求疵,决不过分,他不仅一点点逻辑过渡的不顺就不容忍,甚至对我文章多了一个‘了’,或者少了一个‘的’斤斤计较。”蔡崇达后来在文章里回忆这段经历时说,当时他还很不服气,好几次说早晚要写出让王成钢一个字、一个标点都改不了的文章。“当然他是让我信服的,当时一篇让其他人称道的稿子,到他那,他还可以提出更好的逻辑组织方式。”

蔡崇达在苏格兰学驯鹰。

2003年,“非典”来了。当时蔡崇达所就读的泉州师范学院已经封校,为了出报,蔡崇达只好偷偷翻墙跑出来。往往这时候,王成钢就会来接应他。要是工作晚了,他还骑着摩托车把蔡崇达带到学校那个翻墙的位置,看他跳进学校没被抓才离去。

后来王成钢顶着压力,提名还在读大三的蔡崇达,让他担任《泉州广播电视报》深度报道版的主编。这件事连蔡崇达自己都否决,“怎么可能让一个学生来当一份党管报纸的周刊主编呢?”但王成钢终于说服了领导。

尽管如此,在毕业之后,蔡崇达还是选择了离开。“因为,说实话,工资太低了,我是家里的独子,我知道靠着那点工资我撑不了这个家的。”

大四时,蔡崇达带着5000块钱和当初在《泉州广播电视报》做的40多篇深度报道,只身来到了北京。当时,以泉州师范学院的文凭,当然入不了《中国新闻周刊》应试官的法眼。蔡崇达不服气,写了三篇策划案偷偷溜进办公室交给了领导,很快地,《中国新闻周刊》便向他伸出了橄榄枝。

蔡崇达却没有留下来,毕业后,他把第一次正式入职的经历给了《新周刊》。然而在接下来的几年里,他不断跳槽,先后在《三联生活周刊》《周末画报》《GQ》待过。兜兜转转了一圈,他又回到了《中国新闻周刊》,而这一次,他的身份是执行主编。

“其实我对工作真有点像打游戏那种心态,通了一关,陷入一种循环的常态就厌倦了,就想挑战下一个关卡。这不是说我跳的杂志孰优孰劣,而是,依据我对自己设定的挑战的流程。目前在挑战自己的什么能力,挑战完成了,那就应该进入下一个自我挑战的关卡了。”蔡崇达说。

2015年3月8日,在福建师范大学组织的文学座谈会上,蔡崇达发表主题演讲,对话陈希我,分享创作经历,并给本刊签名。

呈现一个完整的人

一次次跳槽伴随着,是他从初出茅庐的小记者,到主笔,到24岁当上主编,再到总监的身份转变。当然这也同时意味着,他付出的努力要比别人多得多。

2005年福州发生一起公交车爆炸案。在漫天铺地对作案凶手黄茂银的口诛笔伐中,蔡崇达一路辗转来到黄茂银家,试图了解他,感受他,甚至还躺在他曾经躺过的床上。“说句不当说的话,我理解甚至同情他的恨,但是他应该恨谁,他其实不知道。”

带着这样的理解,蔡崇达写下《一个人的恐怖主义》,希望通过自己的报道让更多的人看到事情的真相。

“沮丧发生在我工作第三年。我当时在《三联生活周刊》,做社会深度报道,不断是矿难、爆炸、凶杀之类的,然后报道完,大家自认为搞清楚了这件事,已经对得起自己了,就结束了。但你发现很多事其实没改变。”蔡崇达说,“我认为深度报道也无法做到呈现一个完整的人,(从这个角度来说),其实它一点都不深度。”

在这样的情况下,蔡崇达进入下一个自我挑战的关卡——特稿写作。

“我为什么会写特稿?因为我找到了意义。”这里所说的意义,用蔡崇达的话来解释,就是内心才是新闻的发生地。“当你刻画的是一代人的内心真相时,你会被挽留,它就不再是时效性的了。甚至一百年后,依然是有阅读价值的。”

于是便是2012年,那篇入选“《南方周末》年度致敬之年度特稿”的关于“药家鑫案”的《审判》。采访前,摆在蔡崇达面前的,同样是漫天铺地的口诛笔伐,同样是不明真相的所谓事实。他用了一个多月的时间,让实习生把整个案子各个层面、各个人物、各种可能的思考逻辑都整理出来,打印出来竟是厚厚的一千多页材料。

按照蔡崇达做报道的习惯,他会去采访每个当事者,并且每个人至少采访三遍,每次都相互交叉追问,以辨真伪。与此同时,还尽可能采访相关周边。“最终我们带回来的录音整理出来,打印出来,又是厚厚一千多页。”蔡崇达回忆。

“那篇写药家鑫的《审判》,在此之前中国可能没有人用三万字写一篇特稿,而且登在时尚杂志上。当时药家鑫的报道铺天盖地,但我可以傲慢地讲一句,现在关于药家鑫的报道,恐怕很多人只记得这一篇。”蔡崇达始终对《审判》充满自信。

但现在,他又一次推翻了过去的想法。特稿写作对蔡崇达来说,还是没法做到全面立体。“还是要靠文学来实现,这个社会,需要文学来唤起对人的感受和尊重。”

从表面上看,蔡崇达是绕了一圈又回到了原点,但又不一样,就像地球的周转,随之而来的,是明天。