组织意识培育:城市社区社会组织发展的新理路

2015-08-11彭忠益粟多树

◎ 彭忠益 粟多树

组织意识培育:城市社区社会组织发展的新理路

◎ 彭忠益粟多树

摘 要:意识是一种具有相对独立性、对人的行为有着积极能动作用地社会现象,广泛存在于社会各个领域。组织意识是其中重要的一种类型,是指人们自发自觉组织起来的愿望和心理状态,是人们“组织起来”的前提和向导。在城市化快速推进的过程中,“社区”逐渐替代“单位”,成为社会的细胞,社区管理也随之成为城市管理的主题之一。社区管理的取向是走向公民治理,而社区居民自发组建起来的各种社会组织则是实现公民治理的关键,这就需要居民具有较强的组织意识和能力。但通过整理和分析城市社区社会组织发展状况的有关数据发现,居民的组织意识是淡薄的。而“传统文化”、“没有经费”及“登记注册难”则是导致居民组织意识淡薄的三驾马车。为此,需要从居民思想意识出发,清除阻碍因素,形成强烈的组织意识,从而实现城市社区社会组织发展地新篇章。

关键词:城市社区 社会组织 组织意识

意识“是叫作人脑这样一块特别复杂的物质的机能。”[1](p232)“一开始就是社会的产物,而且只要人们还存在着,它就仍然是这种产物。”[2](p35)离开了人类社会,就没有而且也不可能有人的意识。因此,意识是人们所特有的对于客观世界的主观印象,是在劳动的基础上和语言同时出现的。一经形成,就使人能够用从客观现实中引出的概念、思想、计划等来指导自己的行动,对客观事物的发展和进程起促进或延缓作用。作为一种社会现象,意识存在于各个领域,组织意识是其中之一。一般而言,组织意识是指人们充分认识到组织的意义与作用,自发自愿组织起来的愿望和心理状态,是人们“组织起来”的前提和向导。

城市化是工业革命的成果之一,二战后在第三次科技革命的助推下迅速波及全球,成为衡量一个国家发展水平的重要标志。据统计,目前中国城市化水平已超过50%,29.7%的农业户籍人口已经居住在城镇。[3](p5)预计未来20年的时间里,从2002年的近700座城市将会发展到近1500座城市。[4]这意味着城市将成为中国大部分人口的居住地。在城市里,人们又是以社区作为最基本的居住形态。因此社区这个细胞将越来越多,越来越大。而“走向公民治理应该成为社区管理体制建设的基本方向。”[5](p18)作为社区的“主人”,居民自然是社区治理的主体。然而,现实是,原子式存在的居民力量分散,很难承担起这一重任,这就需要组织起来,借助于组织的力量。作为人类的一种行为,“组织起来”同样受到意识的影响与支配,有什么样的组织意识就会产生什么样的组织行为。居民只有充分认识到“组织”的重要性,形成强烈的组织意识,才可能积极参与或组建各类组织。因此,分析城市社区居民的组织意识状况,积极培育组织意识,对于促进社区社会组织发展有着重要意义。

一、我国城市社区居民组织意识状况分析

“组织起来”既是人类的一种能动行为,也是人类弥补个体缺陷,战胜困难,求得生存和发展的最佳路径。尤其在现代社会,“组织的存在影响到——甚至可以更确切地说是侵蚀了——几乎当代社会生活的每一方面。”[6](p1)因而,“组织可能是现代社会最突出的特征。”[6](p2)而要想“组织起来”,最基本的就是要具有“组织起来”的意识,即组织意识。强烈的组织意识不仅使人对组织的意义与作用有着深刻认识、对组织给人类社会带来的变化给予肯定,而且还意识到当今社会是一个组织化的社会,“组织”遍布于社会各个领域。个人只有参与或发起各种组织活动,才会有效解决个人力所不及的私人或公共问题。在这样的组织氛围影响之下,必然是一个各种组织辈出,充满活力,人均拥有组织数目可观的社会。

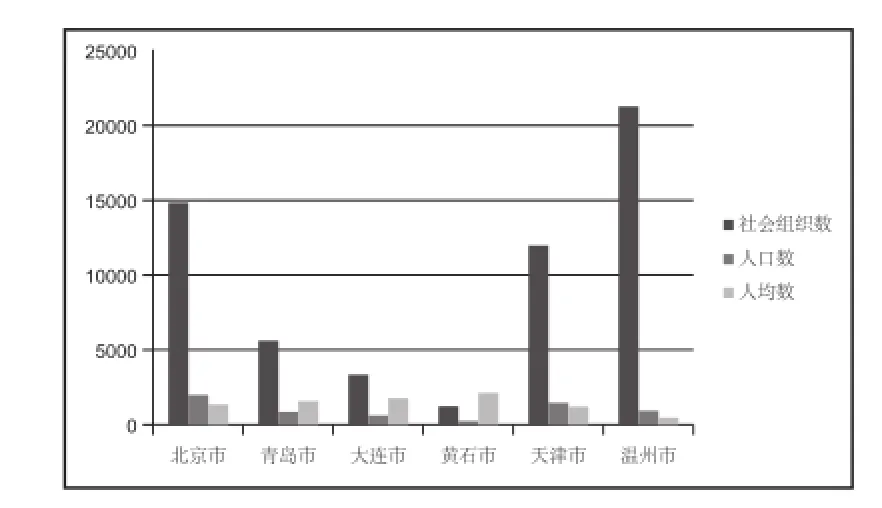

由此可见,城市社区居民组织意识的强弱首先体现在人均拥有社区社会组织数量上,人均拥有的数量越多,则说明居民组织意识越强烈,反之则越弱。为此,我们整理了杨丽(《北京市社区社会组织的基本情况》2011年)、郑国(《青岛市社区社会组织发展的现状与对策》2013年)、宿玥(《大连市社区社会组织参与社区建设问题研究》2013年)、曹树伟(《黄石:社区社会组织成为社区治理的主力军》2014年)、孔德福(《天津:发挥社区社会组织在基层社区治理和公共服务中的积极作用》2014年)、丁丽燕(《温州社区社会组织发展面临的问题及对策》2013年)六人论文中有关社区社会组织的数据,形成如图1。

图1显示,北京市(2011年)有社区社会组织14895家、青岛市(2010年)有社区社会组织5565家、大连市(2013年)有社区社会组织3351家、黄石市(2013年)有社区社会组织1200家、天津市(2013年)有社区社会组织12000家、温州市(2012年)有社区社会组织21298家。用这六个市当年的人口数(北京市2018.6万、青岛市871.5万、大连市590.3万、黄石市252.8万、天津市1472.2万、温州市915.6万)除以该地的社区社会组织数,得到的结果分别是:1355人/家、1566 人/家、1761人/家、2107人/家、1227人/家、430人/家。上百人甚至上千人才有一家社区社会组织!这样悬殊的比例确实让人感到震惊。城市社区社会组织有限的数量与庞大的人口相比,显得相形见绌,比例严重失衡。这也说明,当前城市社区居民的组织意识是何等淡薄!

需要强调的是,现存的这些社区社会组织里,很大一部分是由政府出面或牵头组建起来的,很多具有准政府性质(如居委会),如果把这些组织剔除出去的话,纯粹由社区居民自发自觉组建起来的那就所剩不多。并且,规模较大的,运作相对成熟的社区社会组织基本上都是由政府推动成立的,政府多通过财力和物力形式来推动其发展。而居民自发形成的社区社会组织多以群众文化团队为主,辅以为数较少的为老、助老型的社会组织。[7]

图1 北京青岛等地社区社会组织统计

除此之外,还有学者广泛深入社区,通过访谈、发放问卷等方式对社区居民参与或了解社区社会组织的状况进行了调查。如郑永强对济南市三个社区的120户居民的随机抽样调查发现,仅有17.9%的人知道自己所住地归哪个居委会管理;58.2%的人不知道自己居住区归哪个居委会管理;另外有13.1%的人虽然知道有居委会在管理他们的居住区,但是不知道居委会的名称。有33.5%的居民知道居住区内居委会的办公地点,其他64.2%的人不知道居委会在哪里办公。在被问及“如果遇到生活上的问题去找谁帮助解决”时,31.6%的人说应该找单位;33.1%的人认为,“应该自己想办法处理”;只有15.4%的人认为“应找居委会”。此外,61.4%的居民表示不会参加社区内举办的公益性志愿者活动,仅有12.8%的人愿意参加这类活动。[8]

以上研究表明,当前我国城市社区居民组织意识薄弱,很多人甚至对已经成立起来社区组织都缺乏认同和归属感,认为居委会和其他社区组织都是不值一提,所做的都是可有可无的小儿科的事情,不会去关注社区社会组织开展的活动,也不关心社区的事务。

二、我国城市社区居民组织意识淡薄的制约因素探讨

组织意识是人们组建组织的前提和向导,只有具备一定组织意识的人才会发起或参与各种组织活动。而有什么样的组织意识就会组建什么类型的组织。新世纪以来,人民生活水平稳步提高,社会结构持续变迁,农村已经不再是人们终生守望之地,而城市社区承接了这个功能,成为越来越多人的安身立命之处。伴随这些变化而来的就是人们思想观念、生活方式乃至交往方式的改变,熟人社会被打破,人们每天面对的是大量陌生人以及需要共同处理的公共事务。在这样的社会情势之下,很多公共事务是个人、家庭、企业、单位甚至政府所难以解决或解决好的。这时,就需要借助第三方力量——社区社会组织。

然而,上述研究又表明,城市社区居民组织意识是淡薄的,很多居民对“组织起来”持一种冷漠心态。为了深入掌握城市社区居民组织意识淡薄的根源,笔者设计了一份调查问卷,并在长沙市A社区发放。问卷由十个封闭式问题组成,聘请两名在校大学生发放问卷100份,收回有效问卷94份。经过统计、整理,形成如下表1。

表1 对城市社区居民组织意识的调查

表1显示,“没有必要”、“没有经费”及“登记注册难”分别占到了60%、55%、62%,成为制约居民组织意识的三驾马车。而“社会不认可”和“难以独立活动”分别只占30%和31%,这说明,经过三十多年的改革开放,社会组织有了一定的群众基础,获得了较为广泛的认可。此外,还表明,当今影响社区居民组织意识的因素是多方面的,这些可以概述如下:

第一、深层因素——传统文化的影响。高达60%的“没有必要”背后其实暗含的就是一种“私”、“散”的文化基因。“可以毫不夸张地说,人是文化的符号,人类是形态各异的文化符号的集合体,文化是个人安身立命的根,是社会繁荣昌盛的泉。”[9](p1)人既创造了文化,形成了“文化人”,由此推动着人类不断走向开化、走向文明;但是文化一经形成,就具有强烈的稳定性和持续性,又会反过来牢牢地束缚人的思想甚至行动。在漫长的历史长河中,中华民族薪火相传,形成了以儒学为核心,道、佛为两翼的文化理路。自汉武帝起,儒学就一家独大,统帅天下,俨然成为中华民族文化之核心,深入骨髓。儒学讲究仁义礼智信,忠孝耻,政治理念家国不分,国即大家,家即小国。追求个人立身处世之格物致知,诚心正意,修身齐家治国平天下。道家则崇尚“小国寡民,民至老死不相往来,”处世则要“无为无不为”、“唯其不争,孰能与之争”的玄妙境界。佛学更是看破红尘,向往空心无欲的生活方式。正是这种“不党”、“出世”的价值追求,使得几千年来,国人一直以“结党”、“结社”为忌讳,过着与世无争、一盘散沙、安于天命的生活,不到万不得已,不会去自行组织起来,运用组织的力量达成愿景。

第二、现实因素——社会发展节奏快,生活方式多样化。工业革命引爆了人类发展的导火线,打破了千年不变的封闭、沉闷、凝滞停止状态,使人类进入了一个“生产的不断变革,一切社会状况不停的动荡,永远的不安定和变动”[10](p34)之中。在这样的社会中,“日出而作,日入而息”已成为历史,人们整天穿梭于社区——工作地或往返各地之间,忙碌于各种事务,处理各种各样的例行事件或突发事件,每天既要面对大量陌生人,但又没有可以深入交往的机会。致使人们的关系网乍看很多,很复杂,也有很多生活、工作圈子,但都欠缺深入性和持久性,难以成为“组织”要件。这样的快节奏和多样化的生活方式导致人们一方面在社区之外难以形成“组织”;另一方面,又没有时间参与社区活动,社区仅是栖身之地。这种“候鸟”式的生活方式,难以产生社区归宿感。学者们的调查研究也证明了这种情况。如郑永强研究发现40.8%的居民表示“没有时间参与”社区活动;[8]张桂蓉等人对长沙某社区的490名居民的调查也发现,25.6%的人表示没有时间参与社区活动。[11]

第三、自身因素——现有社区社会组织的缺陷。全球结社革命之所以得以兴起,主要得益于社会组织“德行完美”和“政府助手”的神话。在其运行过程中,确实在一定程度上弥补了“政府失灵”、“市场失败”,发挥了应有作用。但由于自身能力有限、治理结构不合理、法律漏洞等导致社会组织存在“志愿失灵”等问题,更有甚者,成为腐败灾区。就社区社会组织来说其缺陷主要体现在四个方面:首先,注册登记难。社区社会组织由于成员大多是居于共同的兴趣爱好而走到一起,难以形成稳定的组织结构,再加上注册登记要求高,程序繁杂,使得很多没有登记注册,处于地下活动状态,致使很多人望而止步。其次,资源不足。任何组织活动都需要一定资源支撑,而社区社会组织成员数量、资金、活动场所往往有限,无法开展有效活动,很多处于名存实亡的“休眠状态”。再次,能力不足。社区社会组织“一般来说规模比较小,资金筹措能力比较低,动员社会资源的能力也比较弱,加上组织管理不规范、不透明、不民主,又缺乏评估和社会监督,使得它们难以得到社会的广泛认同和普遍的社会公信。”[12]最后,缺乏自治。社区社会组织尽管是居民们自发组织成立的,但在管理上、活动上、职能上等依旧受附于挂靠单位或上级政府,无形之中被捆住了手脚,难以有效开展活动。

第四、制度因素——政府有关部门工作不到位。治理理论认为,现代社会是一个多元化的社会,也是一个权力分散的社会,政府不再是唯一的权力中心,其他主体只要获得了合法性,同样可以行使公共权利。诚然,我们必须承认政府是有问题的,但“如果没有政府,一个社会是不可能存续的”。[13](p14)在这样多元化的社会里,不是不需要政府的问题,而是需要政府治理方式的转变。就发展社区社会组织而言,政府有关部门的工作主要存在三个不到位:一是观念转变不到位。政府有关部门或工作人员对社区社会组织依旧存有芥蒂,怀疑、不信任之心难以消除。要么认为那是小事,可有可无;要么担心其一旦发展壮大影响自身。二是职能转变不到位。计划经济时代全能型政府的管理模式还没完全清除,政府的定位和该扮演的角色还没摸清。存在政府职能上的越位、错位、缺位的问题,有的社区社会组织沦落为政府延伸在社区的腿和脚,失去了应有的本性。三是宣传不到位。一个有活力的社会必然是一个政府主导下的各种社会组织争相迸发、各领风骚、争奇斗艳的社会。为了这样一个社会早日到来,国家先后颁布了《中华人民共和国城市居民委员会组织法》、《社会团体登记管理条例》等政策法规。然而,由于宣传不到位,实施变形走样,致使这些政策法规只具文字意义,没有广为宣传,更不要说深入人心了。

三、培育我国城市社区居民组织意识的规制制度取向

十六届四中全会以来党就明确提出,要“形成全体人民各尽所能,各得其所而又和谐相处的社会”。为此就必须要“健全党委领导,政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局,健全基层社会管理体制”。在这一社会管理格局中,社区是重要一环,发挥着桥头堡的作用。只有社区真正成为自我管理、自我教育、自我发展、自我服务的和谐实体,其“细胞”的地位才得以体现。为此,就要“发挥群众组织和社会组织作用,提高城乡社区自治和服务功能,形成社会管理和服务合力。”这就需要增强社区居民组织意识,让他们“组织起来”。只有各类各样活跃在不同领域社区社会组织的大发展,才能打造出“管理有序、服务完善、文明祥和的社区”。

第一,大力加强政策宣传。政策宣传就是要通过各种方式让人们知道政策目的,了解政策精神、把握政策实质。唯有如此,政策才能得以顺利、有效实施。如果培育和发展社会组织的相关政策法规也能做到婆婆娃娃都知道,居民们就会心中有数,形成组织意识,放心地根据自己的兴趣爱好、能力大小组建或参与各类社会组织。

第二,简化登记程序。现有的双重管理体制可以说是社区社会组织发展难以跨越的“卡夫丁峡谷”。这种双重管理体制“是在计划经济体制下国家在对社会团体归口管理的实践中形成的一种制度安排,它在本质上将民间组织和政府置于相互对立的关系上,政府管理民间组织的首要目标是限制其发展并规避可能的政治风险。”[14]其带来的结果必然是“由于获得合法身份的门槛太高,越来越多的民间组织转而采取工商注册的形式,或者在其他党政部门的支持下取得各种变相的合法形式,或者甘冒不登记注册的风险。”[14]时过境迁,必须简化登记程序,用新的备案管理体制取而代之。对社区社会组织分类指导、区别对待,尤其对于那些纯粹的草根组织更要倍加呵护,降低门槛。不仅让其拥有合法的身份,而且还要拥有宽松、和谐、人性的发展环境。这样才能使得居民们开心组建或参与各类社会组织。

第三,积极提供资金支持。相对充裕的资金是任何组织和个人开展活动的基本条件。经费缺乏可以说是我国社会组织的共同难题。对于社区社会组织而言这个问题更严重。为此,需要来自政府的支持,特别是对于那些处于初创阶段的草根组织,更希望政府部门按照“事权下移、费随事转”的原则提供资金支持。只有如此,才能形成“谁办事、谁负责、谁用钱”的制度,居民们也才可以安心参与组织活动。

第四,不断改善社会组织内部管理体制。行政化色彩浓厚可以说是我国很多社会组织尤其是具有政府背景社会组织的通病。表现在两个方面:一是有的社会组织“无论在观念上、组织上、职能上、活动方式上、管理体制上等各个方面,都严重依赖于政府,其实依旧是作为政府的附属机构发挥作用。”[15]另一方面,在内部治理结构上,组织结构不合理,职能分工不恰当,董事会没有发挥应有的作用。致使官僚氛围愈加浓厚,组织运行越趋于僵化,“家长制”、“一言堂”自然出现,腐败现象不可避免地要产生。社区社会组织成立的初衷就是为了满足居民们共同兴趣爱好、解决社区公共问题,应对社区公共事务。追求的是公共利益、弘扬的是公共精神。其组织结构应是扁平化、网络状;权力的运行应是多元化、多向度。每个参与者同等重要,都有平等发言权。居民们在这里真正“当家做主”,享有主人翁的自豪感和责任感,萌发出强烈而持久的组织意识,真心、用心参与组织活动。

四、结语

一百七十多年前,托克维尔在《论美国的民主》中,无不感慨地写道:“美国是世界上最便于组党结社和把这一强大行动手段用于多种多样目的的国家。”“除了依法以乡、镇、市、县为名建立的常设社团以外,还有许多必须根据个人的自愿原则建立和发展的社团。”这是因为“美国的居民从小就知道必须依靠自己去克服生活的苦难。他们对社会的主管当局投以不信任和怀疑的眼光,只在迫不得已的时候才向它求援。”[16](p235)两相比较之下,我们缺的是这种组织意识、组织精神;过剩的是遇事必找政府的陈规陋习。在日趋全球化、多样化、动态化、复杂化的社会里,人们会面临越来越多的公共问题和公共利益,所以时代呼唤组织意识、组织精神。居民们更需要的不是单打独斗的精神;不是遇事就找政府的观念,而是组织起来,用“自己的组织”去战胜困难、解决问题的意识。

参考文献:

[1]列宁选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1995.

[2]马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995.

[3]中国社会科学院社会学研究所.2012年社会蓝皮书[M].北京:社会科学文献出版社,2011:5

[4]刘淑妍,朱德米.参与城市治理:中国城市管理变革的新路径[J].中国行政管理,2005(6).

[5]陈瑞莲,蔡立辉.珠江三角洲公共管理模式研究[M].北京:中国社会科学出版社,2004.

[6]w.理查德.斯科特.组织理论.[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[7]夏建中,张菊枝.我国城市社区社会组织的主要类型与特点[J].城市观察,2012(2).

[8]郑永强.济南市城市居民社区意识与邻里关系调查[J].新东方,2000(2).

[9]夏建国.文化模式与全球文化.[M].武汉:武汉测绘科技大学出版社,2000.

[10]马克思恩格斯文集(第3卷)[M].北京:人民出版社,2009.

[11]张桂蓉,程伟波.城市居民社区认同感与归属感的实证分析[J].长沙铁道学院学报(社科版),2006(3).

[12]王名贾,西津.中国NGO的发展分析[J].管理世界,2002(8).

[13]孟德斯鸠.论法的精神(上卷)[M].北京:商务印书馆,2014.

[14]王名.改革民间组织双重管理体制的分析和建议[J].中国行政管理,2007(4).

[15]王名.中国的非政府公共部门(下)[J].中国行政管理,2001(6).

[16]托克维尔.论美国的民主(上卷)[M].北京:商务印书馆,2013.

(责任编辑:卢小文)

【中图分类号】D669.3

doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2015.02.019

作者简介:彭忠益,中南大学公共管理学院教授,博士生导师,主要从事行政领导与地方治理研究。粟多树,中南大学公共管理学院博士生,主要从事行政领导与地方治理研究。

【基金项目】2013年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“基于微博问政的社会冲突治理机制研究”(13YJA630068)、湖南省社科基金重大委托项目“综合性大学人文社科跨学科协同教育创新研究”(13WTA25)、湖南省科技厅软科学研究计划指导性项目“灾后弱势群体的公共产品供给与政府责任研究”(湘科政字[2009]115号)和湖南省十二五重点学科建设项目的阶段性成果。

Cultivating Organizational Consciousness: The New Development Orientation of Urban Community Social Organizations

Peng Zhongyi, Su Duoshu

Abstract:Consciousness is a relatively independent social phenomenon with positive impacts on human behaviors. As one of the important types, organizational consciousness refers to the desire and mental state in which people voluntarily organized, and is the premise of people’s organizing actions. As urbanization proceeds, community, instead of work unit, becomes a social cell, and community management has become a major theme of city management. The trend of community management is citizen governance, while the most critical point of is to promote the development of community social organizations. It requires strong organizational consciousness in residents. But studies find that residents’ organizational consciousness is weak. And the lack necessity, money, and registration convenience is the three major hindering factors. In order to promote the rapid and healthy development of community social organizations, residents’ organizational consciousness needs to be formed.

Keywords:urban community; social organization; organizational consciousness