转型期珠三角劳动关系演变特征及发展方向探析

2015-08-06李艳梅林海

李艳 梅林海

摘 要:首先梳理了珠三角地区改革开放后劳动关系的发展脉络,结合国际上转型期劳动关系演变规律坐标进行分析,发现当前珠三角劳动关系正处于第二次关键转折点;然后从内外影响因素的特征及其变化来系统解构珠三角劳动关系演变的背景和趋势;最后得出珠三角劳动关系必须进行合理的制度安排才能实现正向转折的结论,并对劳、资、政三方提出相关建议。

关键词:劳动关系;演变;新生代农民工

中图分类号:F323.6 文献标志码:A 文章编号:1008-2697(2015)02-0021-06

一、引言

作为改革开放的排头兵,珠三角劳动关系的发展也走在国内大部分地区的前沿。在当前经济社会转型的关键阶段,各种已出现和将会出现的劳动关系问题都在珠三角地区率先显现和爆发。因此,研究珠三角地区劳动关系的发展和嬗变对国内其他地区的劳动关系具有重要的借鉴意义。

随着经济社会的发展和劳动力市场的变化, 珠三角地区的劳动关系也经历了明显的历史变迁过程,其发展脉络大致可总结为以下三大阶段。

第一阶段(1978年至1990年):传统行政化劳动关系向局部市场化劳动关系改革。这一阶段,随着计划经济体制向市场经济体制的改革, 珠三角劳动力市场也开始局部建立,劳资双方主体正式剥离,各自成为具有独立法律关系的主体。80年代中期开始, 珠三角地区的“高”收入吸引了大量的农村剩余劳动力,1989年形成第一次”民工潮”,劳动力无限供给趋势开始显现。劳动者由于劳资力量对比的悬殊和对自身身份角色认同的滞后,在劳动关系中处于被动和弱势地位。

第二阶段(1991年至2002年):劳动关系市场化程度加深,形成资方主导型劳动关系。1992年珠三角地区开始以出口外向型制造业为主体拉动新一轮的经济高速增长,为劳动密集型部门和制造业创造了大量的就业机会,省内外劳动力大批涌入,发生第二次“民工潮”。无限的劳动力供给与政府为拉动经济增长而向企业的明显倾斜,导致珠三角地区形成“强资弱劳”格局,资方主导型劳动关系得以形成并不断扩张。

第三阶段(2003年至2013年):资方主导型劳动关系受到冲击, 新生代农民工引领劳动关系走向嬗变。2003年后,人口转型、劳动市场结构变化加上劳动力成本的持续上涨,以及国内外经济形势的多变等多重因素叠加,令珠三角地区以资方为主导的劳动关系倍受冲击。尤其是2009年起,珠三角地区一些外向型、劳动密集型企业接连发生因劳资矛盾激化引发的大规模集体性劳资事件,多发群体明显集结在新生代农民工身上。当前,劳资矛盾明显呈现复杂多变态势,各种劳动关系问题不断凸显,意味着珠三角劳动关系正在进入深刻变革阶段,而新生代农民工成为了其中的关键力量。

二、转型期劳动关系发展的规律

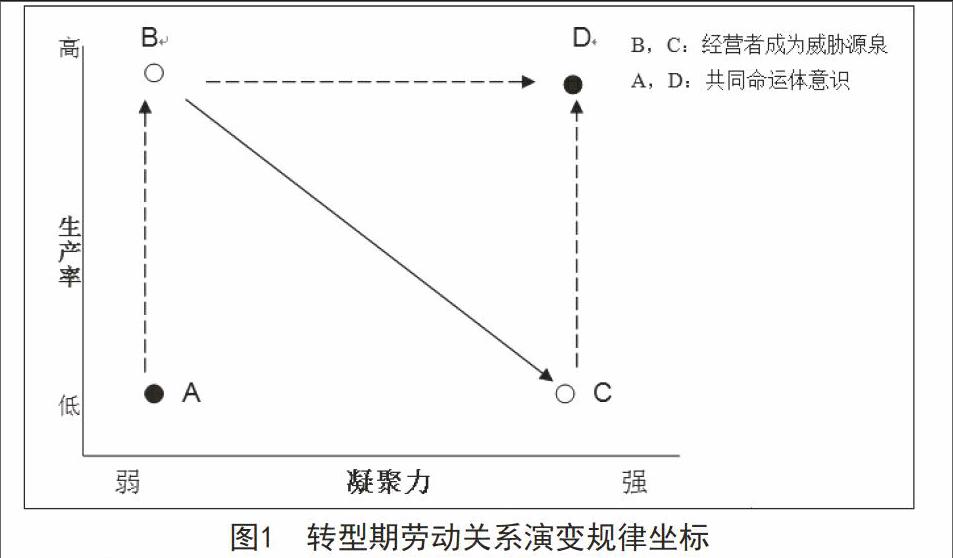

事实证明,国际上转型期劳动关系的发展往往具有共同的规律性特征,这种有规律可循的演变轨迹可以通过图1的坐标来体现。图1中 ,横坐标代表劳方群体的凝聚力水平,纵坐标代表社会平均生产率。在B点和C点,劳动者把资本家当成是威胁,二者关系以对抗为主;而在A点和D点,劳动者和资本家被视为命运共同体,两者更注重相互合作。

在劳动关系发展的初始阶段,劳动关系位于A点,劳动者之间凝聚力较弱,生产率水平也低,这时劳资双方尚未建立真正的互动关系。随着时间的延续,劳动关系发展会逐渐过渡到点B,点B上劳动者和工会组织凝聚力相对很弱,但是生产率却很高,这时的劳动关系比较稳定。但是随着时间的进一步推移,劳动者维权意识觉醒,在民主化浪潮等原因的影响下凝聚力得到了加强,生产力却明显下降,这时,资本家成了潜在的威胁者,劳动关系到达转折点——C点。在C点上,劳动关系面临两种可能的选择:要么长期在C点停滞,劳资双方都将对方视作威胁来源,生产力下降,利益共同受损(如拉丁美洲);要么向D点发展,劳资双方承认对方是命运共同体,生产率提高,双方实现利益共享(如日本、德国等发达国家)。

改革开放后珠三角劳动关系的变迁具有明显的转型期阶段性典型特征,其演变规律也同样适用于图1的坐标。首先,珠三角地区劳动关系发展的初始阶段可以与图1中A、B两点对应。改革开放的80年代,传统行政化劳动关系向市场化劳动关系改革,劳资角色和利益尚未彻底分化,劳动者的劳方角色认同仍存在偏差,因此也尚未能形成较强的凝聚力,这时候的劳动生产率增长也不快。但是,进入90年代后,随着劳动力的市场化改革不断深化,逐步形成资方为主导的劳动关系格局,这时的劳动关系可以对应图1中的B点:劳动者的集体意识尚未觉醒,凝聚力较低,但是生产率增长却十分显著。

到21世纪,随着劳动力市场和人口结构的变化,新生代劳动者逐渐取代上一代劳动者成为劳方的主体,劳动者市场化集体意识逐渐形成,长期资方主导的不均衡劳动关系倍受冲击,劳动关系开始发生深刻嬗变。虽然GDP长期高速增长的惯性依旧在拉动劳动生产率,但与90年代相较,2003年以后,劳动生产率增长已经开始明显放缓(见图2)。可以说,当前珠三角地区劳动关系已经进入C点这个关键转折点,现期的发展将决定其未来的演变方向:究竟是如拉丁美洲般停滞在C点还是向发达国家为代表的D点转型?

三、转型期珠三角劳动关系的内外因素变化

由于珠三角地区一直是我国经济发展和改革的先行者,其劳动关系系统的演变也具有典型的代表性和前导性特征。在我国经济社会进入转型期的现阶段,珠三角出现的问题正是国内其他地区业已面临或即将面临的问题。因此,理清珠三角地区劳动关系的演变特征和方向尤为必要。而若要准确判断和定位珠三角劳动关系的发展方向和演变趋势,则需要系统分析各转折点上劳动关系内外影响因素的特征和变化。

(一)转型期珠三角劳动关系的第一次转折(A点到B点)

改革开放后到21世纪以前正是中国劳动力市场萌芽并局部建立的过程,这个阶段珠三角劳动关系的内外特征主要体现在以下方面(对应图1中的A点到B点):

1.外部因素的变迁

这个阶段珠三角的环境要素对资本十分有利,由于突出的地理区位优势以及劳动力、土地等生产要素价格的比较优势,这个时期珠三角以加工制造业为主的劳动密集型企业得到迅速发展,这些企业主要依靠低廉的劳动力价格作为利润的主要源泉。而无限的农村剩余劳动力供给和有限的劳动力需求形成了典型的买方约束性劳动力市场,与其相对应的劳动关系也形成了“强资弱劳”的格局。另外,由于中央赋予珠三角“特殊政策、灵活措施”的宽松环境,令这一阶段珠三角市场化程度高度发展,市场经济将各方的生产积极性高度调动起来,“先增长、后分配”的路线指导普遍为劳资双方所接受,这时的劳资间没有理念上的根本分歧。因此,这一阶段的环境要素对于资本的发展具有显著优势,劳资之间的资源和权力分配由政府完全主导转向资方主导。

2.劳动者主体的特征

珠三角经济的快速增长带来相对较高的工资收入,吸引了省内外大批的农村剩余劳动力流入。这时的劳动者以第一代农民工为主体,劳动力总量长期供过于求造成的就业压力在短期内难以消除,加上总体劳动力素质偏低、缺乏专业技能,以提供机械性的劳动为主,劳动可替代性很强,从而决定了劳动者在企业里长期处于不利的绝对弱势地位,利益受损现象难以避免。城乡收入的巨大差距令他们的诉求仅停留在温饱层次,而劳动力市场信息也处于半封闭状态,因此在雇用协议中只能处于被动地位。长期以来的弱势地位和信息封闭令劳动者的集体意识和维权意识难以萌芽,相互之间的凝聚力较弱。这时劳资之间的关系属于“强制型合作”,劳资利益实际上已经开始分化断裂,但是劳资矛盾被经济的高速增长所掩盖。

3.资方的优势

这个阶段珠三角劳动密集型的加工制造业占绝对主导地位,资金密集型和技术密集型企业的比重很小。劳动密集型的制造业成为珠三角劳动力的主要用工主体,低端的生产方式必然辅之以粗放的管理模式。资本家把劳动力当成单纯的生产要素来看待,用低廉的价格买入并以在短期内设法用其创造最大利润。企业管理以居于强势地位的资方为主要的制度制定者,通过家长制的权威来管理劳动者。对劳动者的激励纯粹依靠提供或维持最低层次的外在保健因素,而完全忽视劳动者内在的包括受人尊敬的需要、自我实现的需要等较高级需要的激励因素①。

4.政府实行的政策

这个阶段的珠三角率先打破劳动就业“统包统配”的传统单一固定用工制度,实行社会公开招聘和双向选择,形成自由的流动机制,在工资分配上则实行多种形式的按劳分配。但是,由于这时的劳动力市场建立处于初始阶段,市场运行规则不健全,信息化水平低,缺乏必要的立法和有效的管理。社会保障制度等公共服务供给短缺,劳动者的权利没有得到有效保障。政府基于“先增长、后分配”的考虑,优先扶持企业,相对偏向维护资方利益,忽略集体谈判。

因此,在珠三角劳动关系的第一个转折阶段,无论是劳动关系系统的外部环境还是内部因素都显著有利于资方的发展,劳资之间“强制型合作”特征明显。虽然劳资双方已经出现了明显的利益分歧,但是不断高速增长的经济却暂时掩盖了劳资矛盾的积累,也延缓了劳资冲突的爆发。

(二)当前珠三角劳动关系面临的第二次转折(C点)

进入21世纪以后,农村剩余劳动力由无限供给到有限供给过渡,新生代农民工逐渐成长为产业工人的主体,“强资弱劳”格局有所松动。尤其是2008年以来劳动者集体维权意识显著增强,劳动者收入长期过低导致劳资冲突不断,珠三角劳动关系正式进入新的转折点C。 这个时期劳动关系系统的内外因素变化主要体现在以下几方面:

1.外部环境因素的改变

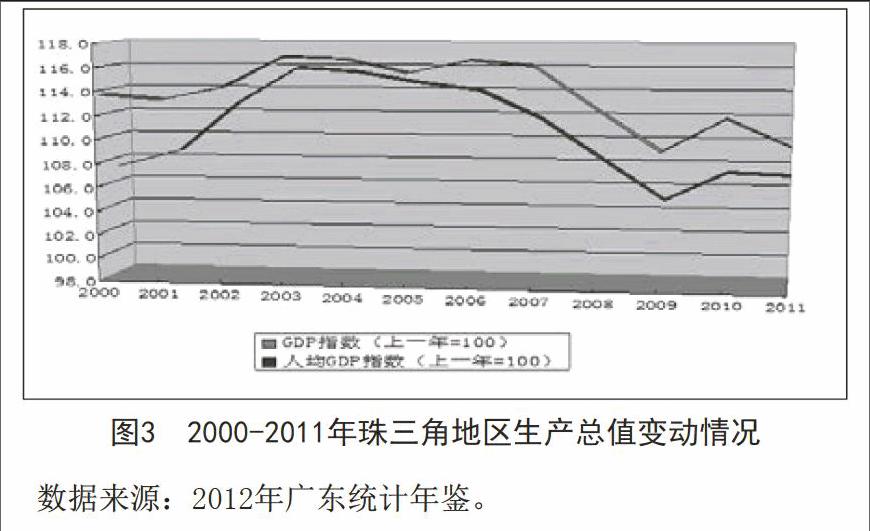

改革开放以来,珠三角地区经济持续高速增长,尤其是劳动密集型产业得到迅猛发展,这些企业主要依赖低廉劳动力成本的比较优势来获取利润空间。但是,2004年起珠三角等沿海地区开始出现民工短缺,农村剩余劳动力不再是无限供给,劳动成本也持续上升明显,企业长期以来依赖低廉劳动力的低端获利模式难以为继。2007年全球金融风暴爆发后,珠三角地区以加工制造业为主的外向型企业遭受严重打击,出口贸易萎缩导致的经济下滑十分明显。从图3中可看出,2007年至2009年珠三角地区生产总值和人均生产总值下滑幅度很大,2009年出口同比增长率急速下降。2007年开始经历的经济危机不仅反映出全球经济形势对珠三角经济包括农民工就业的巨大影响,而且也暴露出珠三角沿海地区制造业过度依赖低劳动力价格的巨大弱点。

2.意识观念的改变

“中国制造”在全球化产业链中的分工位置决定了珠三角产业工人的低工资水平,工资长时间过低使得产业升级缺乏动力,而落后的产业结构正是引发劳动纠纷的温床。这个阶段资方所处的环境大不如以前,在外部经济环境和内部人口结构转型的双重冲击下,长期累积的分配不公压力开始集中爆发。“先增长、后分配”的工人市场化意识集体觉醒,劳动者尤其是新生代农民工已经意识到仅靠个人力量将难以维护争取自身权益,权利意识和集体意识抬头并不断提高。劳方意识形态的变化可以从劳资事件由过去欠薪、劳动条件等外在因素引发,到新生代农民工讲究内心世界和价值体现,再到讲求社会公平引发的事件中一窥端倪。在这个阶段,劳资之间资源与权力分配长期不公的压力已经累积到达临界点,矛盾一触即发。

(三)劳方主体的转变

随着人口转型和劳动力供给的转变,新生代农民工已经成为产业工人的主体,也成为珠三角劳动关系中劳方的重要组成。广东省人力资源和社会保障厅2010年调查报告显示,广东80、90年代后出生的新生代农民工1978万人,占全省农民工总量的75%,其中高达92%的新生代农民工分布在珠三角地区。从珠三角之前发生的多起集体性劳资事件都以80-90代新生代产业工人为劳方主体的现实看,他们已成为劳资力量对比的关键因素,他们的特质和诉求对劳资关系影响深远。

新生代工人的集体维权意识觉醒,组织能力也较上一代显著增强,自组织的集体劳资事件从08年开始集中爆发。图4显示广东集体劳动纠纷劳动者人数2008年开始迅猛增长,最高时达到近20万人。由于新生代农民工维权意识增强,一定时期内珠三角的劳资争议数量将在高位运行,争议原因则以劳动报酬为主。图5中,2008年广东劳动争议当期受理案件数量剧增,08年达150023件,是07年的近三倍;09年的118155件也是近十年来的第二高峰;到了2010年虽然有所回落,但劳动争议案件仍在高位运行。同时,大部分争议焦点都集中在劳动报酬上面。

值得注意的是,虽然近年来劳动者工资逐年增长,但是劳动力的技能水平却未有明显提高,大部分的新生代农民工依然从事替代性很强的普工工作。随着“民工荒”现象的反复出现以及政府最低工资标准的快速提高,部分劳动者陷入惰性陷阱,认为没有必要通过严格的技能培训来获得工资增长。因此,这个时期虽然劳动者的凝聚力显著增加,但生产率的增长却出现放缓的态势。而由于不断提高的劳动力成本,越来越多的劳动密集型企业或是濒临倒闭,或用资本替代劳动,长期以往,工人的就业质量和水平将不断下降。

(四)资方主体的局限

到目前为止,珠三角地区劳动关系资方主体仍然是以劳动密集型的民营制造企业为主。随着珠三角产业结构的升级转型,一些高能耗、高污染、低收益的传统产业和劳动密集型企业,将在竞争中逐步丧失优势,尤其是劳动密集型企业利润率进一步降低。但是这些企业技术含量低且自主创新能力不足,只能依靠压低劳动成本来赚取利润,员工的薪酬福利待遇一直偏低,涨薪空间狭小。

虽然内外部环境已经发生了重大变化,劳动力代际更替也不断扩大,而资方的经营管理理念却没有明显转变,尤其是大部分制造企业依旧沿用以往管理第一代农民工的粗放管理模式,把劳动者看成单纯的生产要素,设法压低劳动力成本来获取利润。这与劳动者的期望不断背离,更与新生代劳动者提升后的利益诉求相去甚远。而当前集体劳资事件的集中爆发证明了这种粗放式的管理理念和模式已经难以为继,劳资力量对比的变化将引领劳动关系进一步发生嬗变。

(五)政府政策供给的改善

由于集体维权意识抬头,劳资冲突频率不断增强令社会矛盾凸显,政府的社会管理压力巨增,无法再一味追求经济增长而公然偏袒资方利益。随着经济结构调整的进程,政府在劳动关系中的角色经过了部分介入到全面退出的过程后,最终定位为宏观调控。

2002年以后,随着劳动关系的变化,政府开始重视并不断加强立法,近年来《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》和《劳动合同法实施条例》、最低工资调整等一系列重要法律、法规密集出台,为劳动关系的演变提供了一定的基础。同时政府开始关注农民工权益,发展各种形式并存的灵活就业,加强对企业的劳动执法监察,开始完善三方协调机制,推动工资集体谈判,从而对企业劳动关系进行规制和调整。可见, 在人口流动加剧、社会结构深刻变动的新时期,政府已经不再公然偏袒资方利益, 并开始意识到应该重视引导劳动关系向和谐稳定发展。

四、结论和建议

当前珠三角无论外部环境还是内部因素都发生了显著变化,劳动关系的转折点通过工资的提高、劳动力结构的变化、劳动者维权意识的崛起等具体形式逐渐显现出来,处于这个关键转折点上的珠三角劳动关系正面临重要关口。由于劳动者维权意识和集体意识等意识形态一旦醒觉和形成就不会再消弭,因此劳动关系系统转折点一旦过去就不可能再重新折返,所以首先珠三角地区的劳动关系已经不可能再倒退回原先由资方完全主导的图1中B点状态。那么目前的珠三角劳动关系就只面临两个选择:要么长期在C点停滞不前,要么逐步向D点发展。可以说,处于C点的现阶段珠三角劳动关系发展方向是决定今后演变结果的关键。

C点和D点的最大区别在于生产率的高低不同。C点上劳动者凝聚力增强,并视资方为威胁的源泉,劳资之间矛盾冲突不断,导致社会生产率水平严重下降,双方利益共同受损,最终经济增长陷入长期停滞甚至倒退。而D点上虽然劳动者凝聚力增强,但是劳资双方都承认对方是命运共同体,二者的矛盾一般通过制度或者是惯例中确定的双方接受的妥协方式来共同解决,劳资之间不再是对立的局面;同时劳资力量不再悬殊,分配上效率和公平并行,劳动者感到分配与能力贡献成正比,拥有平衡感和满足感,劳动生产率显著提高,劳资共融的和谐劳动关系不断推动经济的持续稳定增长。因此,可以说D点是劳动关系系统演变的最高层级,也应该是珠三角劳动关系未来发展的最终愿景。然而,劳动关系系统的演变和发展是无法通过穿刻某一点而瞬间完成的,必须经历多个阶段性的逐步历时过程。但是一旦转折点出现的时候,若没有及时抓住机遇进行合理的制度安排的话,劳动关系最终将难以实现由C点向D点的转变。

现阶段珠三角劳动关系的转折点已经从多方面不断显现,目前劳资问题集中爆发的“危机”其实也是劳动关系转型发展的历史“契机”,而是否能够成功实现转折则有赖于劳方、资方和政府三个劳动关系主体之间的良性互动和共同作用。

首先,政府的制度供给是劳动关系是否能够成功转型的前提核心,政府必须意识到劳资共融的重要性,不断加快推进市场、制度、乃至政治等方面的改革。一是应逐步引导劳资力量的平衡发展,加强对劳动者尤其是新生代农民工的帮扶和公共政策供给,引导社会力量将向多元化发展;二是对劳资纠纷的处理应在维持劳资双方势力均衡的前提下进行,保持公平中立态度;三是面对群体性劳资冲突事件时应该转变短期意识,以“疏”代“堵”,合理引导劳动关系向和谐稳定的长期目标发展,通过建立和健全成熟的劳资制度体系加快实现劳资利益共享。

其次,企业经营者急需打破原先落后固化的管理观念和模式,不再把劳动者视为物化的生产要素,而是真正当成具有无限潜力的人力资本,与劳动者利益共融形成良性互动。这就要求企业必须重视对劳动者的技能培训、提供职业生涯规划,进而增加人力资本存量,使生产率和工资同步提高,最终劳动力与企业共同实现升级转型。

再次,由于产业结构调整所带来的劳动生产率的提高必然会导致结构性的失业,劳动者应尽快建立忧患意识并发挥自我能动性,通过接受培训等方式来不断优化自身的人力资源存量。同时,对自由和责任的理解应更为全面和透彻,减少对资方不必要的不信任,形成良性互动,最终实现利益共享。

参考文献:

[1]諶新民,李艳.珠三角劳动关系隐忧与人力资源应对策略[J].

中国人力资源开发,2010(11).

[2]金秀坤,《韩国劳资关系》[M],经济科学出版社,2005年5

月第一版,pp.38-46.

[3]李艳.新生代农民工的利益诉求与管理策略-以南海本田

停工事件为例[J].中国人力资源开发,2011(4).

[4]李艳.后金融危机时代我国劳动关系新变化及其应对策

略[J].理论与改革,2012(1).

[5]李艳.从劳资协议利量变化看新生代工人集体行动的策略选

择——以南海本田事件为例[J].重庆工商大学学报,2012(4).

[6]胡杰成,农民工市民化研究[M].知识产权出版社,2012年

第一版,pp3-22.

[7]D.J.Beal,R.R.Cohen,M.J.Burke,and C.L. Mclenden,

“Cohension and Performance in Groups:A Meta-Analytic

Clarification of Construct Relations”,Journal of

Applied Psychology,December 2003,pp.989-1,004.

(责任编辑:汤钦乐)