新媒体介入地铁公共艺术的应用初探

2015-08-04臧雪

臧雪

The development of modern subway, had already surpassed its functional intention, gradually, it becomes the cultural space and communicative galleries of the city. At present, in the creation of subway public art, artists still make use of traditional aesthetical themes and expressive methods to represent the common contents. Moreover, new media contains more apparent advantages in publicity, ambience and interactivity in contrast to traditional mediums, it owns the vast potential for future development in the indication of city image and city culture, and the representation of public aesthetic. This article focuses on the research and study in the intervention of new media in the application of subway public art, and aims to provide some references for the creation and design of the subway public art that is under construction currently.

一、导言

地铁公共空间,因其独有的开放性和公共性以及在文化和信息的展示传播方面所具有的独特优势,使其超越了功能性的本意,逐渐成为一种城市的文化空间和交流艺廊。地铁公共艺术作为承载当代公众审美的重要平台,作为构建当代城市传播公共信息的重要方式,在营造人性化和共享公共空间的同时,传递着不同城市和地区的地域风情和文化理念,形成了具有综合效应的信息交流平台。然而截止到目前为止,不管是具有较长历史、展示着经典公共艺术作品的国外地铁站,还是处于探索和积累经验阶段的国内地铁站,比较普遍和常见的还是传统的创作表现形式和手法,而在科技发展日新月异的今天,传统媒介在信息传播方面的作用已极其有限,观众对艺术品的审美眼光也日益变得独立与挑剔,传统的媒介和表现形式,会在一定程度上限制地铁公共艺术彰显城市形象、凸显城市文化的作用实现。因此,地铁公共艺术的创作设计也应积极寻求新的突破和创新。

二、新媒体在地铁公共艺术表现中的优势

与传统媒介相对应的,是在当代艺术中日益占据重要位置的新媒体。

新媒体艺术是艺术家在社会和科学技术发展的背景下,在传统艺术发展的基础上,利用新的媒体作为创作载体和手段的“另辟蹊径”,也是科技、文化和传统艺术发展的必然结果。曾几何时,新媒体艺术更多是被独立艺术家们用于实验性的艺术表现,而时至今日,艺术家们早就将新媒体娴熟的运用在公共艺术当中,与公众产生有趣而良好的互动了。

作为一种科技和艺术相结合的产物,新媒体具有不断发展和变化的状态,有交互性和高科技性两个方面的基本特征。新媒体艺术的基本特征有两方面,表现形式却有很多,并且有许多新形式正在萌芽和成熟。人工智能(Artificial Intelligence)、电子机械(Electrical Machinery)、互动影像(Interactive Video)、数字声音(Digital sound)、虚拟现实(Virtual Reality)、交互艺术(Digital Interactive Art)、数据可视化(Data Visualization)以及电子网络(Electronic Network art)是常见的几种新媒体艺术表现形式,不同的技术会带来不同的神秘感、时代感甚至是超现实感,在艺术作品中有着重要意义,恰当的运用可以更好地营造作品的表现力度。先进的科学和技术的发展,积累了新的视觉经验、心理经验,传统的造型语言,在表现形式上需要以符合这个时代的视觉和心理感受方式传达出来。与传统媒体相比,新媒体的优势明显可见;从表现媒介上来看,传统艺术的创作媒介相对单一,新媒体艺术是创作媒介的跨界整合,科技是主导力量;从感官效果上看,公众在欣赏传统艺术时所获得的体验一般为视觉,新媒体艺术是对视觉、听觉、触觉、嗅觉等感官体验的多重刺激。新媒体的发展改变了人们看事物的方法和角度,已经不是传统艺术的“读图”,新媒体的传播信息结构是立体的,传播渠道是多元的,公众也不再扮演只能被动接受的角色,而是可以主动的参与以获得审美体验。多种媒体的融合和交互的传播,为公共艺术家们的创作提供了丰富的图像、材料来源以及更强的公众参与性。

依靠新媒体艺术便捷、直观的传播方式,公众可以及时、快捷地了解信息,新媒体介入公共艺术,更有利于大众文化的传播、公共文化的发展与城市文化魅力的提升。在这个讯息发达的信息化社会,我们在认识一座自己所不了解的城市时,最快捷、最直接的方式,便是依靠媒体的宣传。比如说,凭借着当今强大的交互与虚拟技术,新媒体艺术可以通过营造虚拟场景与参与者的互动生产一种“沉浸感”。在上海城市规划展示中,采用多媒体技术展示上世纪30年代上海南京路的街景建筑,并辅以街市、人流、车流的风土人情和上世纪90年代南京路的大变迁,将实体模型与生动的图像有机地结合在一起,让观众感受这条巨变后中华第一街的绚丽多姿。

那么,如何在有着特殊空间属性的地铁空间中,能够通过新媒体艺术传达丰富讯息,彰显城市美学品味,反映现代化特性,发挥地铁城市地标的作用呢?

三、新媒体在地铁公共空间中的设置构想

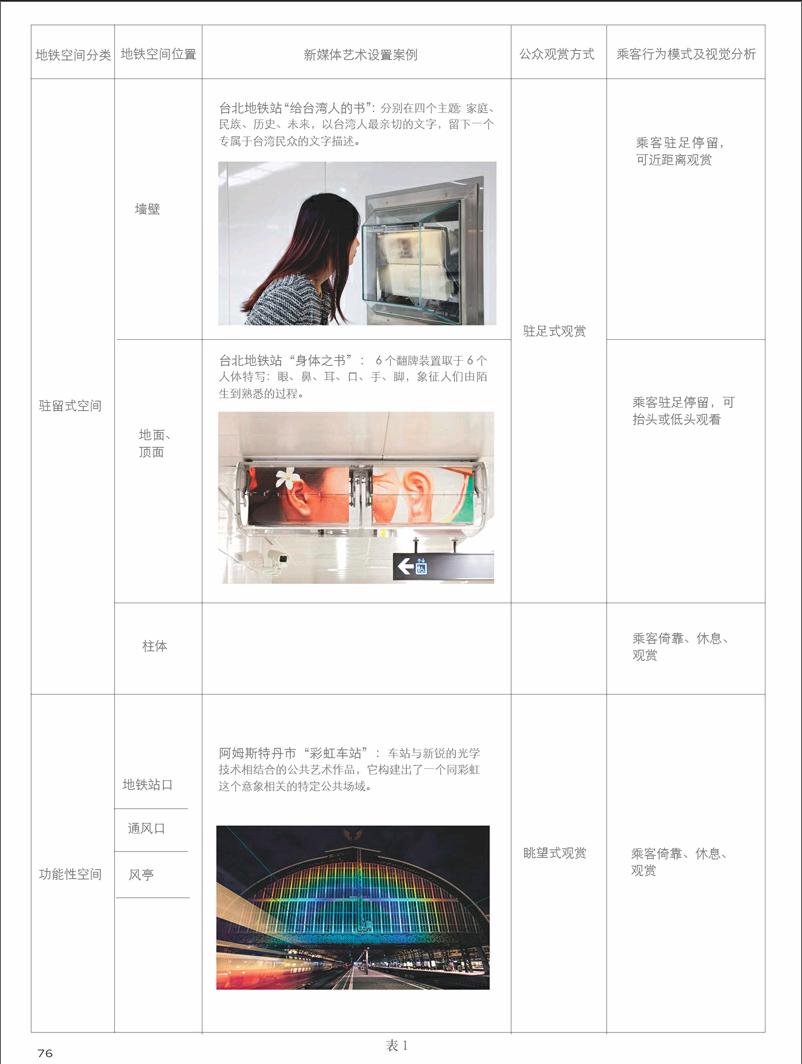

依据空间性质,地铁站内公共空间大体可以划分为通道式空间、驻留式空间以及功能性空间。具体说来,通道式空间主要包括地铁站出入口、站内通道、上下楼梯、扶梯、地铁隧道等,乘客在此类空间中采用或慢或快的方式移动,进行空间之间的置换,属于位移式的观赏方式,此时乘客空间的感受是最为直接和整体化的。在行进速度较为缓慢的位移空间中,乘客的观赏时间相对充裕,因此可以利用数字影像、交互艺术、电子机械、数据可视化等表现形式,体现具体化、图像化、数据化的公共艺术作品。如台北捷运的101世贸中心站,跨媒体艺术家黄心健便用可程式控制器,机械翻牌装置,数位印刷PVC片创作了地铁公共艺术作品“相遇时刻”(The Moment We Meet)(图1,图2),点亮了从101地下一层到地下二层一百公尺长的沉闷冗长的通道。整个公共艺术作品通过一个轴线,连接两个未来——老人,是个人身体的未来;儿童,是大我血缘的未来。在这两个未来间,星罗棋布十二本动态诗集,旅客的行走翻动了书页,在人心中产生无限的属于台湾的相遇故事。1

在行进速度较快的位移空间中,新媒体的设置可侧重于意象化、表现化和概念化,目前已成熟应用在广告宣传中的地铁轨道影视系统,就是很好的公共艺术载体。它可以使黑暗无趣的隧道在城市宣传和文化传播方面发挥巨大的作用,就如同我们乘坐火车时,虽然不能驻足停留仔细观看,但眼前飞速而过的景色,还是能够让我们将一个城市、一个地区的地域风貌和风土人情尽收眼底。新媒体的介入,可以使线路两端的站点产生一种优于黝黑隧道的、更好的关联方式。

驻留式空间主要指的是乘客进入站台层后,候车过程中所面对的隧道墙体、柱体、顶面等位置,因为候车需要一定的等待时间,这个时候乘客的视觉焦点基本不会发生位移,相对固定。人机互动、电子网络可以在此时发挥作用,有效的互动和趣味性的游戏,可以使乘客枯燥的等待过程变得短暂而有趣。

功能性空间主要指地铁站口、通风口、风亭等,此类空间是有独立实体存在的,新媒体介入其公共艺术设计,可以使其更好地起到标志、标示的作用,形成具有地域代表性的视觉地标节点。

不同的空间位置有不同的乘客行为模式及观赏方式,结合地铁不同的空间位置及空间属性,笔者针对一些地铁空间中新媒体应用的案例进行了归纳和分类,力图对新媒体介入地铁公共艺术有更加直观的认识。(附表1)

除了上述案例中所提及的视觉、听觉外,触觉和嗅觉也都是新媒体介入地铁公共艺术后能够给乘客带来的多种感官体验,例如伦敦地铁在地板上涂抹散发着森林和草原幽香的香料,韩国的釜山地铁还会根据不同的站点的特点编制大自然中不同的声音,配合播音员播报站点。人们对声音、嗅觉和触觉的认知是超越地域和国界的,综合性的感官体验无疑会为地铁公共艺术增加无穷的魅力。

在地铁公共空间中,通过各种新媒体艺术表现形式,介绍城市地域文化;创作具备功能性的指示系统;利用心理学原理,使公众在愉悦中快步行进,加速客流量的流动;针对亚洲国家地铁人流量大的特殊情况进行压力发电或照明等等,这些都是新媒体介入地铁公共艺术之后存在诸多的可能性。这种全新的感官模式将会打破传统的审美秩序,慢慢演化并建构一种新的观看方式,其表现形式更丰富,信息量更大,更具备科学性和时代性,它不是对传统表现手法的背弃,而是继承了传统的视觉艺术的理论体系。在符合美学法则、满足地铁功能和审美需求的前提下,将时代精神、流行文化和社会热点等,与大众日常生活息息相关的要素融入到公共艺术创作过程中,以声、光、电、人机互动和跨媒介、网络等多种媒介或组合的方式与公众进行民主的、开放的、多元的综合感官互动,这种新的表现形式,无疑为公共艺术提供了传统媒介所无法比拟的互动性和表现力。新媒体介入地铁公共艺术之中,将为城市和区域发展增添独特的审美情趣,同时也为城市和区域文化形象赋予更为体贴、周到的人文情怀。

四、结语

新媒体艺术品需要用电设施作为技术支持,而数字媒体和机械艺术品则需要经验丰富的工作人员来为其提供有效的维护。因此,艺术家所面临的挑战是如何在高技术化的社会环境中,在地铁空间的种种限制下,努力驾驭新技术,将艺术思维创造性的融入到社会变革中,来创建充满活力、持续力和创新力的公共艺术品。对于政府和地铁公司来说,如何以开放的姿态来应对新媒体介入地铁公共艺术的新趋势,以有力的项目执行力保证其艺术效果的实现,同样具有不小的挑战。但这一趋势必将在未来拥有诸多的可能性和广阔的发展空间,使地铁公共艺术的发展翻开一个崭新的篇章。

参考文献:

1 马钦忠.公共艺术基本理论[M].天津:天津大学出版社,2008.

2 许江、吴美纯.非线性叙事[M].杭州:中国美术学院出版社,2003.

3杨华、任丙忠、高明武.互动影像装置艺术[M].济南:山东美术出版社,2009.