高中生跨文化交际能力的培养:问题与对策

2015-08-03王红燕

王红燕

作者信息:312000,浙江绍兴,浙江省绍兴市稽山中学

《普通高中英语课程标准(实验)》对英语教学中的文化教学提出了明确的要求,即学习必要的跨文化,增进文化理解,形成文化意识,从而为跨文化交际能力的发展奠定基础(教育部 2003)。之后的高考英语试题,无论是听力、单选、完形、阅读还是书面表达,对跨文化语用方面内容的考查都有逐渐增多的趋势。所以,在高中英语教学中进行文化教学,培养学生的跨文化交际能力,是提高高中英语教学效率和质量的强大动力。但是,在英语学习和交际的过程中,不少高中生由于缺乏对英语文化的了解,不能准确地理解英语国家特有的现象,不仅直接影响了他们的语言输入质量,而且影响了他们语言输出的质量。经过十几年的英语学习,即使是成绩好的学生也不能用所学的英语同外国人进行有效地交流。为了改变这种现状,跨文化交际能力的培养就显得尤为重要。

一、高中生跨文化交际能力培养中存在的问题和成因

(一)学习者缺乏对英语国家重要历史文化渊源的了解

传统的应试教育思维和文化内容来源的“非直接性”使学习者缺乏对英语国家重要历史文化渊源的了解。教学中,我们常常在材料中碰到英语国家的一些历史文化现象。学生常常因为不懂这些现象的渊源而影响对英语材料的理解。如在人教版《普通高中课程标准实验教科书》必修一第二单元中有一篇题为The Road to Modern English的文章,这篇课文表面上看起来是在对英语的发展史进行介绍,事实上,透过语言发展看历史,这是一段生动的英国发展简史的介绍。但是如果不了解这段历史背景,这篇文章的理解会显得生涩难懂,直接影响阅读效果。又如必修四第五单元Theme Parks中,在Camelot Park的介绍中出现了King Arthur和他的Knights of the Round Table以及Merlin the Wizard,围绕这些角色又可以重现古英国那神秘而充满英雄色彩的年代,但可惜的是,在大多数学生看来,这些跟普通英语名字差不多,仅仅是一些字符的组合。文化“大餐”无处不在,但是不少教师和学生却对它们熟视无睹。

出现这种情况,主要是受传统的应试心理的影响。虽然《普通高中英语课程标准(实验)》将文化意识与语言技能、语言知识、情感态度和学习策略一同列为课程的内容标准,并对它进行了具体的描述,但是在教学实践中,因为文化内容不直接出现在考题中,所以更多教师愿意把大量时间花在词汇的功能和搭配使用上,孤立地传授语言知识,而忽略对其文化内涵的理解。事实上,“文化意识”目标与其他四项教学目标之间存在着相互关联、互为补充的关系。在教学中,教师应采取整合教学的形式,不宜孤立地将文化教学简化为文化背景知识的讲授,间或与本国的情况做对比就草草收场,长此以往将不利于发展学生的综合语言运用能力(张革承、张洪岩 2007)。

文化内容来源的“非直接性”也是导致这个局面的重要原因。目前,高中生所接触的语言材料主要是教材,而教材中绝大部分内容是围绕语言技能的培养设计的,文化内容是作为补充内容、背景知识或选讲的内容,大多融合在听力、口语、语法、阅读和书面表达中进行教学。这些内容需要师生花费一定的时间去挖掘、整理、使用。正是文化内容的这种“非直接性”,使部分师生忽略了文化的教与学。有的教师虽然会提到文化内容,但一般都是根据教材字面的介绍“蜻蜓点水”般地掠过,不会去挖掘其内在的规律和本质,教学具有随意性(郭宝仙2004)。

(二)学习者无法对等理解相关词汇

母语思维的负迁移导致了词汇中的不对等理解。词汇是最明显的承载文化信息、反映人类社会文化生活的工具,许多词汇常带有特定的文化信息,即“文化内涵词”(culturally-loaded words),其中的成语、典故、谚语等更与民族的文化传统有密切的关系。在教学中,无论是在听力、语法、阅读或书面表达题目中,文化内涵词比比皆是,但是,不少学生甚至有部分教师不能敏捷构架起汉语和英语词汇间对等的理解,无法达到英语教学的文化目标。

如在“New houses have mushroomed on the edge of the town.”一句中,大家对mushroom一词的理解是“像蘑菇一样地”。只有少数几位学生想到了母语中的对等语,翻译成:“房子如雨后春笋般在城边崛起”。又如,在对porridge一词的释义中,教材中的解释是:a dish made by oats or other grains in water,milk,or both。这是来自于英文维基百科里的解释,反映了西方人用燕麦和牛奶煮粥的饮食习惯,这就给大部分中国学生对这个词的理解增加了难度,因为中国人对“粥”的理解是:一种用稻米、小米或玉米等粮食煮成的稠糊的食物(中文维基百科)。又比如,我们经常能在公众场合看到一些不规范的标识语“carefully slip”(小心地滑),也是让人哭笑不得。

在一些谚语或成语中,这类问题更多见。有一次笔者在一篇书面表达范文中用了这么一句话:“Rome was not built in a day.”我让学生用中文解释,学生开口就说:“罗马不是一天建成的。”其实这个翻译也能表达出上面那句英语谚语的意思,但是我们在用母语进行交谈或者写作时,绝大多数学生都会使用“冰冻三尺非一日之寒”来表示这个意思。

语用失误或语用失当都是受母语负迁移的影响。在英语学习中,由于学习者不由自主地将母语的特性和结构迁移到外语上,而这些用法不符合外语的习惯,成为“中式英语”。“中式英语”泛滥是中国学生语言输出中一个十分普遍的问题,这一问题的产生与母语思维负迁移的影响有关,主要根源还是由于学生缺乏跨文化交际意识。不同的国家、民族必然使其文化具有不同的“个性色彩”。中国学生往往会不知不觉地将本民族的文化习惯和文化模式套用到英语上,从而出现汉语文化对英语国家文化取代的迁移。中国人自古提倡天人合一的团队精神,反对个人主义,而在英美文化中,他们崇尚个人主义与个人奋斗,追求个性的张扬。如中国学生写:Individualism among some young people is harmful.(年轻人中的个人主义是有害的。)中国教师觉得顺理成章,但美籍教师就会觉得迷惑不解。

(三)学习者无法对等理解价值观

真实语言环境的缺失导致价值观上的不对等理解。目前,越来越多的教师开始关注文化教学,但是绝大多数教师都停留在表层文化的理解上。表层文化指的是人们的行事方式或行为模式,诸如饮食、起居、艺术创作等。其实,任何一种文化都有其约定俗成的价值观念、思维方式、审美情趣、道德情操、宗教感情和民族心理等,即深层文化(胡文仲、高一虹 1997)。深层文化的核心就是价值观。价值观是人们辨别好坏、美丑、正误、真假等的标准。不同国家的人们有不同的价值观。如中国人含蓄、谦虚,提倡集体主义,而西方人直接、自信,习惯个人主义。

在英语教学中,学生因为不理解英语国家人们的价值观而频频出现“中式英语”。如,在一次书面表达中:假如你是美国学生Mike,请给一位遭受地震灾害的中国朋友写一封信,并随信附上一百元钱的捐款。在学生作文中,这样的句子屡见不鲜:Although there is little money,it is my heart./I only sent 100 yuan to you,but it is my love./It is not too much thing but my love.这些句子都表达了同一个意思:“钱虽不多,但却是我的心意。”中西方对送礼的价值取向不一样。西方人重礼物的意义和包装,而中国人注重的是礼物本身的价值,送礼后通常会担忧对方不满意。在另一篇书面表达中,请你给朋友提一些关于听力的建议,有不少学生都是以这样的句子开头的:

I have some own suggestions,though they may be not helpful to you.(尽管对你不大有用)

Though I’mnotgoodatlistening(尽管我自己英语听力也不好),Ihavesomeexperiencestotellyou.

在我们国家,大家都明白“尽管对你不大有用”“尽管我自己英语听力也不好”这样的句子完全是表明说话者谦虚的态度,哪怕是专家级人物也通常有这样的开场白。但是在英语国家的人看来,你自己都不懂或者不擅长于这个领域,那凭什么给别人建议或介绍经验?有谁会接受你的建议?这些表达方式其实都是“中式英语”,从文化目标的角度来说是不成功的。

二、解决问题的对策

(一)挖掘教材中的文化内容,为学生提供丰富的“文化营养”

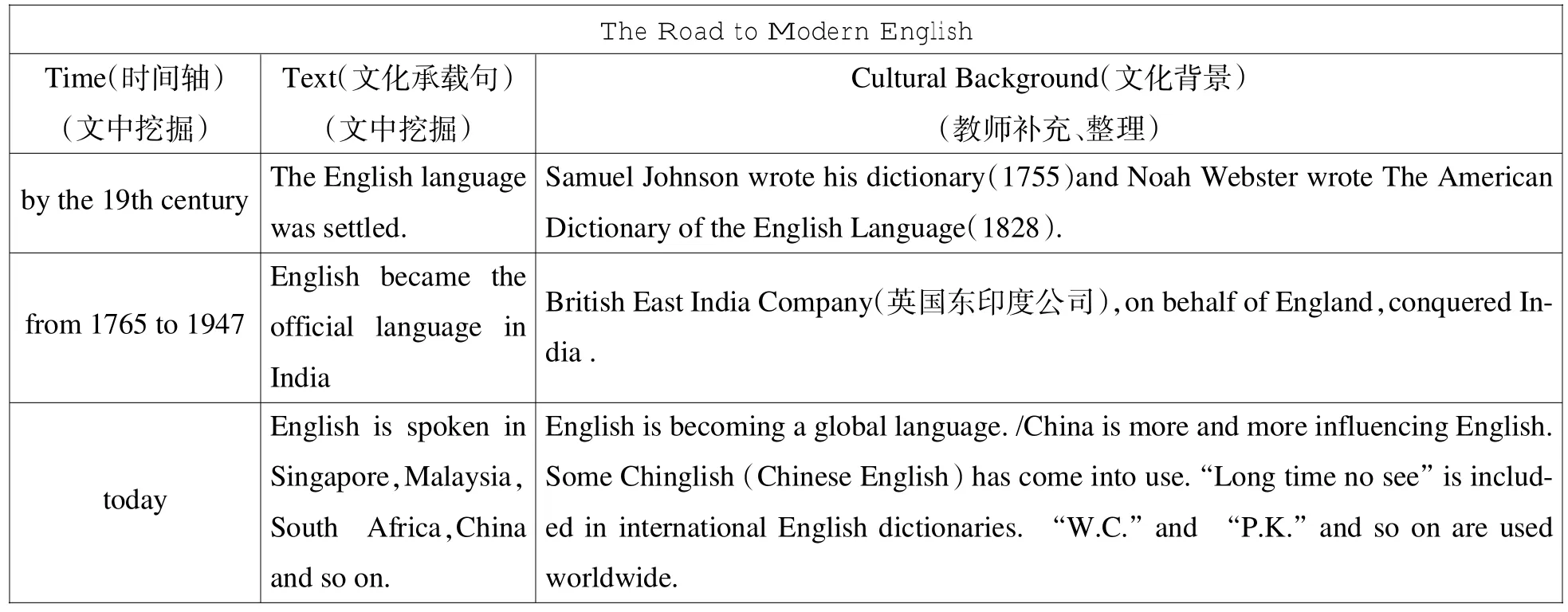

在人教版《普通高中课程标准实验教科书》必修一第二单元The Road to Modern English中,教师可先根据英语发展史的几个关键时间点将其理出一条时间主线,再根据时间主线将文章中承载了文化信息的句子找出来,再根据这些文化信息将影响英语发展史的历史事件理出来,最后整理成适合高中学生的“英语发展简史”(见表1)。这样做不仅可以用故事激发学生的学习兴趣,而且能扫清材料中的“文化盲点”,对语篇的阅读效率和质量的提高能起到积极的作用。

表1:英语发展简史梳理

Cultural Background(文化背景)(教师补充、整理)by the 19th century The English language was settled.The Road to Modern English Time(时间轴)(文中挖掘)Text(文化承载句)(文中挖掘)Samuel Johnson wrote his dictionary(1755)and Noah Webster wrote The American Dictionary of the English Language(1828).from 1765 to 1947 English became the official language in India British East India Company(英国东印度公司),on behalf of England,conquered India.today English is spoken in Singapore,Malaysia,South Africa,China and so on.English is becoming a global language./China is more and more influencing English.Some Chinglish(Chinese English)has come into use.“Long time no see”is included in international English dictionaries.“W.C.”and “P.K.”and so on are used worldwide.

(二)挖掘词汇中的文化内涵,搭建起汉英词汇对等理解的桥梁

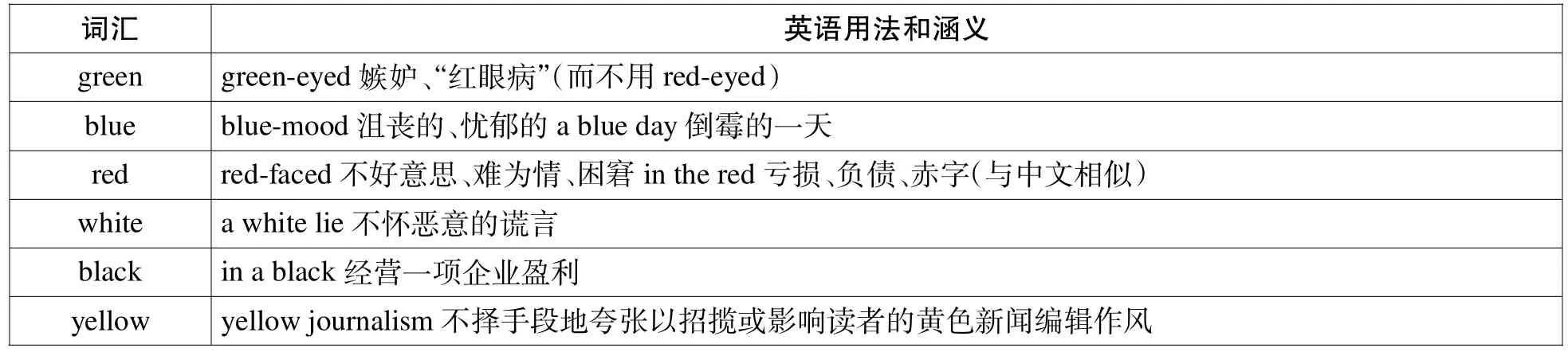

教师在教学中要善于发现各类“文化内涵词”,挖掘其内在的文化内涵,将这些词与汉语相关词进行比较,找出异同点,并及时对它们进行归纳、总结和积累。如西方人对于颜色有以下特殊的用法与涵义(见表2):

表2:“文化内涵词”举例

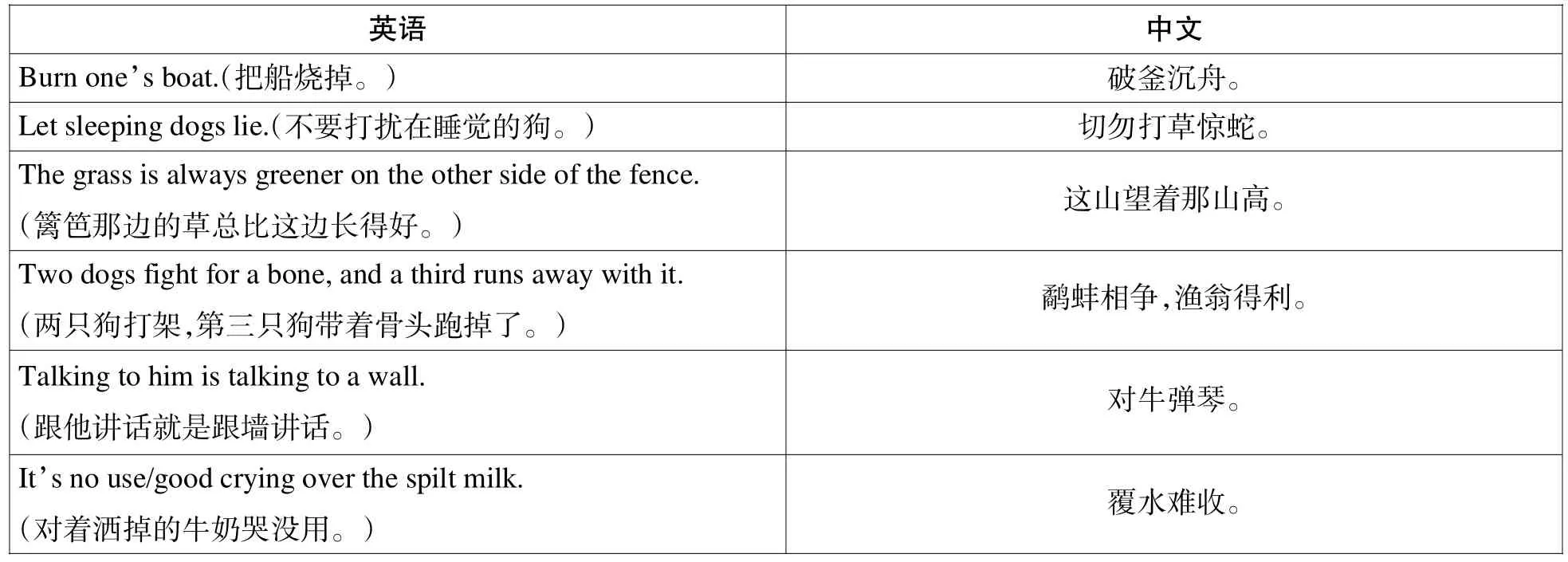

对于词汇中大量的成语、典故、谚语等,教师要不失时机地向学生介绍,建立起母语与目的语词汇中的对等理解(见表3)。如:

表3:习语、熟语举例

(三)创设文化体验的情境与机会,帮助学生理解跨文化交际的内涵

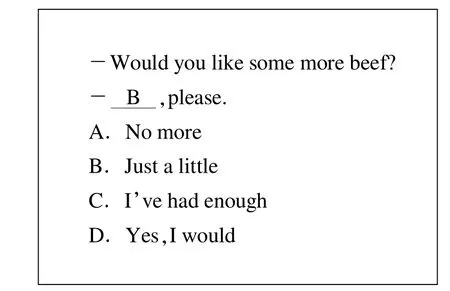

创设一些文化体验的情境与机会是提高跨文化交际意识与能力,避免输出“中式英语”的有效做法。情境包括真实情境与模拟情境。现在很多学校都在开展中外合作交流项目,充分利用这些资源,尽量让最大范围、最多数量的学生参与到这些跨文化交际活动的真实情境中。模拟情境可以设在课堂内也可设在课堂外。课内情境要渗透在日常教学中,无论是在听力、语法、阅读还是书面表达中,教师要利用那些交际性强的练习或文化点,善于为学生创设情境,让学生置身其中,思考跨文化交际策略。如在练习中看到这么一道题目:

教师可以这样处理:

第一步,介绍文化:中国人面对主人的邀请或盛情款待常常会说:“太麻烦你了”“我吃饱了”“够了,够了”,即使心里想也会口头拒绝对方的好意以示礼貌,而主人则不管客人说什么都会“强行”给客人提供一些东西。但是在西方,“要”是真的要,“不要”则是真的不要。中国人在西方人家里饿肚子的例子举不胜举。

第二步,教师提供1~3个模拟情境,学生也可以自己创设情境,编出情境对话来深化对这一文化知识的理解与记忆:

情境①:A要为B续咖啡。

A:Can I get you more coffee?B:That’s very nice of you.

情境②:A邀请B到家里吃饭。

A:My mother is preparing my favorite dishes.Go with me and have a taste,okay?

B:I’d love to.And I’ll be glad to meet your parents.

另外,充分利用第二课堂时间创设模拟情境,如开展英语文化小品大赛、“英语电影周”“英语美文欣赏”“英语国家文化缤纷秀”、英语国家文化讲座等,让学生沉浸在英语文化的氛围中,体验跨文化交际的内涵与本质。

结束语

语言中的文化因素是客观存在的,语言与文化两者互相依附、互相渗透、互相约束。习得一门语言就是学习一门文化。离开该民族的文化,就不能准确地掌握和运用这个民族的语言,在跨文化交际活动中必定就会产生文化冲突和交际障碍。在新课标的理念下,英语教学要注重培养学生的文化意识和跨文化交际能力,以提高学习者的综合语言运用能力。