苏州地区乡土民居“开启”要素的气候适应性浅析*

2015-07-31闵天怡MINTianyiZHANGTong

闵天怡 张 彤 MIN Tianyi, ZHANG Tong

苏州地区乡土民居“开启”要素的气候适应性浅析*

闵天怡 张 彤 MIN Tianyi, ZHANG Tong

文章以建筑“开启”(opening)要素为切入点,以苏州地区原生的乡土民居为依托,对乡土民居中的“开启”要素在长期适应气候与自然的过程中所形成的应变模式,及其调节微气候环境的被动式策略进行较为全面的解读,并借助生物气候学的研究方法,将各气候因素分解,研究“开启”所特有的地域性气候应变模式、技术策略及现实价值。

“开启”;气候适应性;被动式设计策略;乡土民居;苏州地区

1 “开启”的概念

人类建筑成因于“围合”(enclosing)和“遮蔽”(roofing)①,目的是在广袤的大地上围合起一小片空间以供居住[1]。围合与遮蔽的意义是在自然中划分出了新的空间,并且形成明确的气候边界,而被界定的新空间在使用属性的驱使下,必然在其气候边界闭合的同时产生“开启”(opening)。作为内、外环境的过渡或是联接方式,“开启”提供了生活所需的路径、光、风、热等等,新的空间才能相应地被称作居所。可以说,“围合”、“遮蔽”与“开启”共同构成了建筑生成的原始动机。

在内外空间的关系中,“开启”是二者之间可以交互的介质(界面意义的“开启”),这就意味着它打破了内外之间、自然与建筑之间的领域约束,促使二者间的相互渗透,产生一种新的关系;同时,“开启”也是一种具有厚度的复合空间(空间意义的“开启”),“开启”作为被置于内外之间的第三空间,具有多重性的意义,在其漫长的发展进程中融合了气候因素、生活形态、文化习俗等多重价值。所以,“开启”更多体现的是一种共生的思想,在包容异质元素的同时,演绎内部与外部、建筑与气候、人与自然的共生。

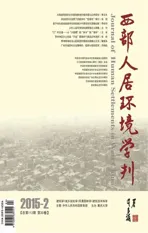

无论界面意义的“开启”还是空间意义的“开启”,其形态既受到气候、地域等自然因素的影响,同时也载有文化、技术等人文信息,集聚营建者的智慧,在历史实践中进化而成,其形态表征与内在机制的比对解析,可概括为表1。

2 乡土民居与气候

从自然界的巢穴居住方式开始,人类在历史长河中所建造的各类乡土建筑,无一不真实地反映了地方气候与环境,正所谓气候的多样性造就了建筑形态的多样性。乡土民居的物质形态构成不仅仅反映了恬淡自守、炊烟依旧的农耕时代对生活方式、制度习俗与社会文化的需求,更是长期以来适应气候[2]、不断进化的结果。它的生成和发展,是对外界环境最朴素的反映,气候因素在建筑形态中所投射出的,实质是外部条件与内部应答的对话关系[3]。

维克多·奥戈雅(Victor Olgyay)在提出“气候平衡理论”[4](Climate Balanced)时指出,建筑在产生时应结合自然环境,既避免对环境的不利行为又能充分利用自然资源,并尽可能地达到平衡②。当然,完美的气候平衡并不存在,但是乡土建筑中所体现出的地域技术,简单有效、对环境负面影响小,并且被动地利用了自然力,如阳光、风力、温度、湿度等气候要素,体现独特的地域性气候应对策略,其理念与方法对于重新审视当今建筑的发展也具有相当重要的价值。

3 气候适应性的研究方法

3.1 生物气候设计法

“生物气候设计法”[4]14(Bioclimatic Design Method),从简单定性到复杂定量分析了建筑各要素与建筑热环境、热舒适性之间的关系,是一种从人体热舒适的角度分析地区气候要素的变化特征的分析方法。这种方法通过被动式的建筑技术,以当地气候特征为依据,以“生物气候图”(Building Bioclimatic Chart)为核心工具,根据图表得出一个与周围的空气温度、湿度、平均辐射温度、风速、太阳辐射强度及蒸发散热等自然因素有关的人体舒适区[5],以及有针对性的适当的主、被动式补偿策略。

以地方气候与生物舒适感觉作为建筑存续的起点,可以从一味孤立地以人工气候与自然气候抗衡,转向追求二者的和谐共生。将建筑对气候的利用与科学定量的分析方法统筹考虑,进而可制定策略性的应用模式。

3.2 苏州地区区域性生物气候学需求

苏州地区位于31°3′N,120°6′E,属于北亚热带湿润季风气候区,温暖潮湿多雨,季风明显,四季分明。年均温度15.7℃,1月平均温度2.5℃,7月平均温度28℃,气温的平均年较差为25.5℃。根据典型气象年的气象参数,包括每月平均最高、最低温度,平均最高、最低湿度,太阳辐射、风速和风向等数据所绘制的苏州地区生物气候图[6](图1)可以了解到自然年中每个月的相对舒适时间比,以及通过被动式气候调节手段能够增补的时间比[7],其结果表明:全年无需任何调节措施的舒适时间比为20.5%,共75天,主要集中在4至6月与9至11月间;夏季热、湿共存,引导自然通风是有效对策,5至10月间通过加强通风策略可以使全年的舒适时间比增加18.9%(尤其是7月和8月,在采取适当的遮阳策略并能够获得4~6m/s的通风时,可以使90%的天数达到热舒适性);7、8月份通过直接与间接的蒸发冷却措施可以增补4.1%;11月至次年4月借助于完全被动式的太阳能采暖措施可以增补15.1%。因此,通过被动式调节策略全年可共计增补139天,为全年时间比的38.1%(表2)。

3.3 “开启”要素的气候适应性应变分析研究

气候适应性主要是研究建筑要素与建筑热舒适环境(太阳辐射、空气温度、空气流动、相对湿度)、光环境、风环境之间的关系[8],“开启”要素构建了人与自然间的气候梯度,在应气候而变[9]的过程中对自然气候与人工气候之间的动态物质与能量进行了调节与控制。笔者以建筑“开启”为研究切入点,以苏州地区乡土民居为依托,对“开启”要素的气候应对策略进行较为详尽的探讨。“开启”不是单一个体的提取,而是存在于以气候条件为主导、有着多重内在关联的地区建筑营建体系之下。同时,“开启”并非形式本身,而是产生形式的原型,与“围合”、“遮蔽”等要素相比较,“开启”的形式更多受制于特定的地区环境、气候条件以及人的活动,是特定条件下发展出的一套应变、调节微气候环境的被动式策略,是以应变的原则最大限度地获取室内舒适环境。

表1 两种“开启”的概念表述Tab.1 two concepts of architectural “opening”

表2 苏州地区气候调节策略各月有效时间比Tab.2 each month’s effective time proportion of climate regulation strategies in Suzhou

图1 苏州地区生物气候图Fig.1 building bioclimatic chart of Suzhou

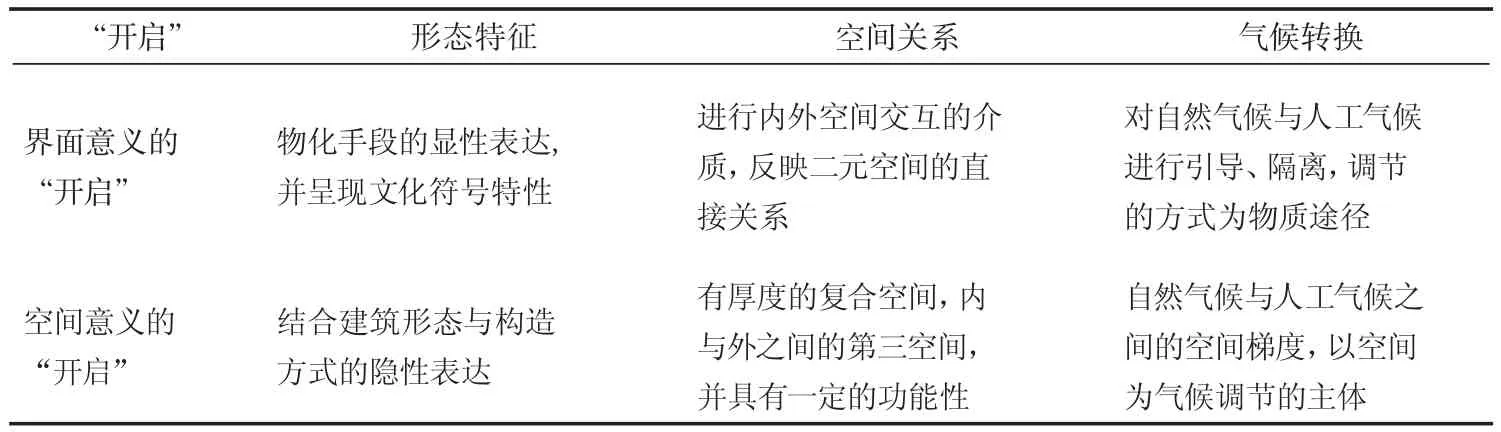

本文的案例调研范围为苏州地区的陆巷村、杨湾村、三山村、明月湾村和东村(图2),五个村庄均建村较早,经历了明清时期香山帮建筑的高水准发展,留存有大量形态完整、质量较高的乡土民居建筑。并且,五个村庄均未受到旅游业的侵扰,身处太湖腹地,风貌古朴,村落与建筑形态保持着苏南湖网地带乡土聚落的原生状态。调研过程针对乡土民居中的“开启”要素(诸如门、窗、蟹眼天井、骑廊、雀宿檐、挑层、透风、拔风、天眼、地漏等等),展开全面充分的田野调查与图纸测绘(表3-4)。根据调研的结果,首先从功能意义与空间意义的层面入手,进行“开启”要素的类型归纳,再以性能意义为侧重点,针对此地区高温、潮湿、多雨、静风天气较多的气候特点,通过将各气候因素的分解,多维度地剖析“开启”要素的热应变、光应变、风应变、湿应变性能与策略。

图2 调研村落区位示意Fig.2 locations of surveyed villages

表3 苏州地区乡土民居“开启”要素特性因子类型归纳Tab.3 characteristic factor types of “opening” elements in Suzhou’s vernacular dwellings

表4 苏州地区乡土民居“开启”要素图示Tab.4 images of “opening” elements in Suzhou’s vernacular dwellings

4 热应变性能分析

苏州地区年太阳辐射总量为4651.1MJ/m2,夏季辐射总量为1580.8 MJ/m2,7月份温度到达峰值后逐渐递减。开启要素的热应变模式主要应用为界面意义开启的隔热、散热措施,和空间意义的开启以自身形态构建气候梯度及构造方式的应变遮阳策略。

4.1 界面意义的“开启”

墙体和屋顶是隔离室外热辐射的重要气候边界,在苏州地区的乡土民居中,外墙基本都采用吸热少、热惰性好的砖、石等重质材料,封闭高耸,有着很好的隔热性能。因此,在民居对外的气候界面上,是以不开启、少开启为原则。传统村落中常见的高墙小窗式的设计,除了防御、内向的功能与形态要求之外,对温度调节也起到了室内防晒、疏导散热的重要作用(图3)。

图3 外墙界面“开启”方式Fig.3 “opening” methods in external interface

在乡土民居的内部,则采取了与外墙截然相反的尽量通透的开启原则。面向天井的厅堂一般为三开间,多是三开间均设长窗(隔扇门),长窗可装可卸,能适应不同开间的变化,其上的花棱同时兼有遮阳和采光的作用。或者三开间的中间一间设长窗,两侧的次间为半窗(隔扇窗)或和合窗,半窗也常见于二层。半窗与长窗这种大面积的开启方式十分有利于对流散热,加速室内外空气的热交换;和合窗一列三扇,上下两扇固定,中扇用摘钩支撑,夏季向上开启时形成遮阳,利于防晒。

较为考究的民居也会采用双层长窗和双层窗来调节气候,双层长窗是在厅堂门窗内的第二进屋檩和柱间再安装一层可拆卸的落地长窗(可南北均设或者只设于北侧),由原来的单层门窗变为双层,增强冬季室内的保温效果(图4)。双层窗的外窗为栅窗,可遮阳、避雨、通风换气、增强保护,内窗用玻璃窗、花棱或平棱窗,保证光照。双层窗的热性能较好,夏季外侧关闭内侧开启,遮阳的同时通风换气;冬季外侧开启内侧关闭,既保证采光又能减少热量流失(图5)。

从单扇开启至整面开启,甚至花厅式的四面开启,虽然有助于内外空气的迅速热交换,但是当太阳高度角升高后所产生的直接热辐射会导致微气候环境中温度的整体升高。因此,为了减少实际的热量,乡土民居中同时会采取设置气候梯度的策略。

图4 双层长窗示意(明月湾村礼和堂)Fig.4 double partition door (Lihe Building in Mingyuewan Village)

图5 双层窗通风、隔热性能示意Fig.5 ventilated and heatproof performance of double window

4.2 空间意义的“开启”(气候缓冲空间)

空间意义的开启不仅仅是空间过渡区域的层级,同时也是气候缓冲空间的空间梯度,气候缓冲空间又称为“温度阻尼区”(Buffel Zone),通过创造梯度、增加层级,可以减弱冲突,这具有普遍的适用意义。

天井既是人们体察四季、昼夜变化的重要窗口,也是民居中重要的开启空间。苏州地区的乡土民居,无论是“三间两搭厢”还是“对合”的建筑形式,都是以天井为核心沟通内外的居住模式[10]。而且天井狭小,进深较浅,进深与建筑的高度比通常为1:1,这样的比例在实际应用中受太阳直射的墙地面积小,阴影区大,有利于减少热量的传递。此外,由于天井四周垂直界面对空气水平运动的限制,层积效应导制天井内的气温产生竖向梯度,如此天井便成为整座建筑的气候缓冲器与阻尼区。

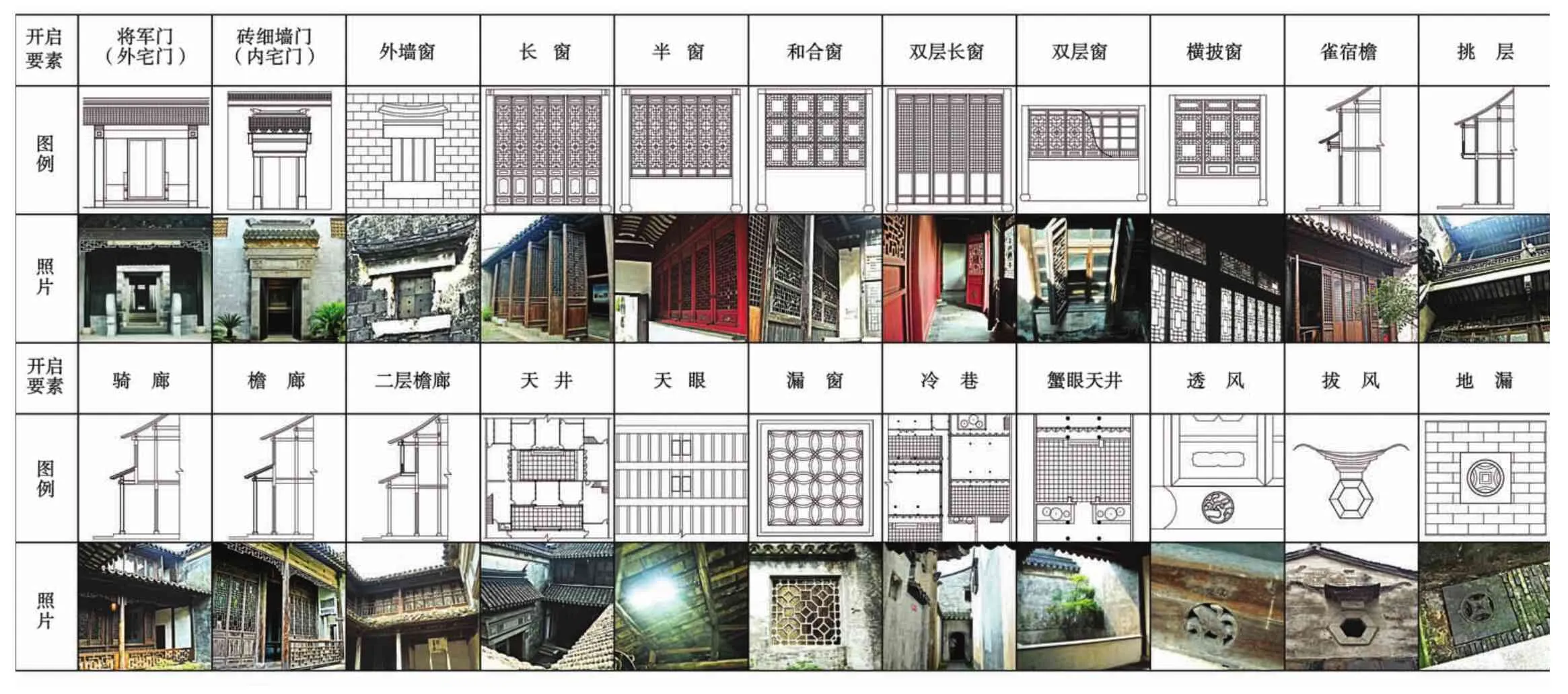

苏州地区乡土民居的建筑高度基本为两层,在调节天井内热效应时常见两类开启空间。一类是“挑层”③,即二层出挑,扩大使用空间的同时为底层形成阴影[11](图6a)。当楼层梁出挑较大时,在廊柱间设栏杆形成外挑的二层檐廊(图6b),楼层梁出挑较小时,将二层长窗装于缩进的步柱间形成后退的二层檐廊(图6c);另一类是在层间处设置披檐,檐下设檐柱形成底层外伸的檐廊或骑廊(图6e-g),或者不设檐柱谓之雀宿檐(图6d)。挑层与檐下空间均是以气候界面进行层次处理的设计策略,利用自身所形成的空气缓冲层,在人工气候与自然气候之间构筑一个可以调节的缓冲区域,在一定程度上改变了气候的不利影响,应对了气候的变化。

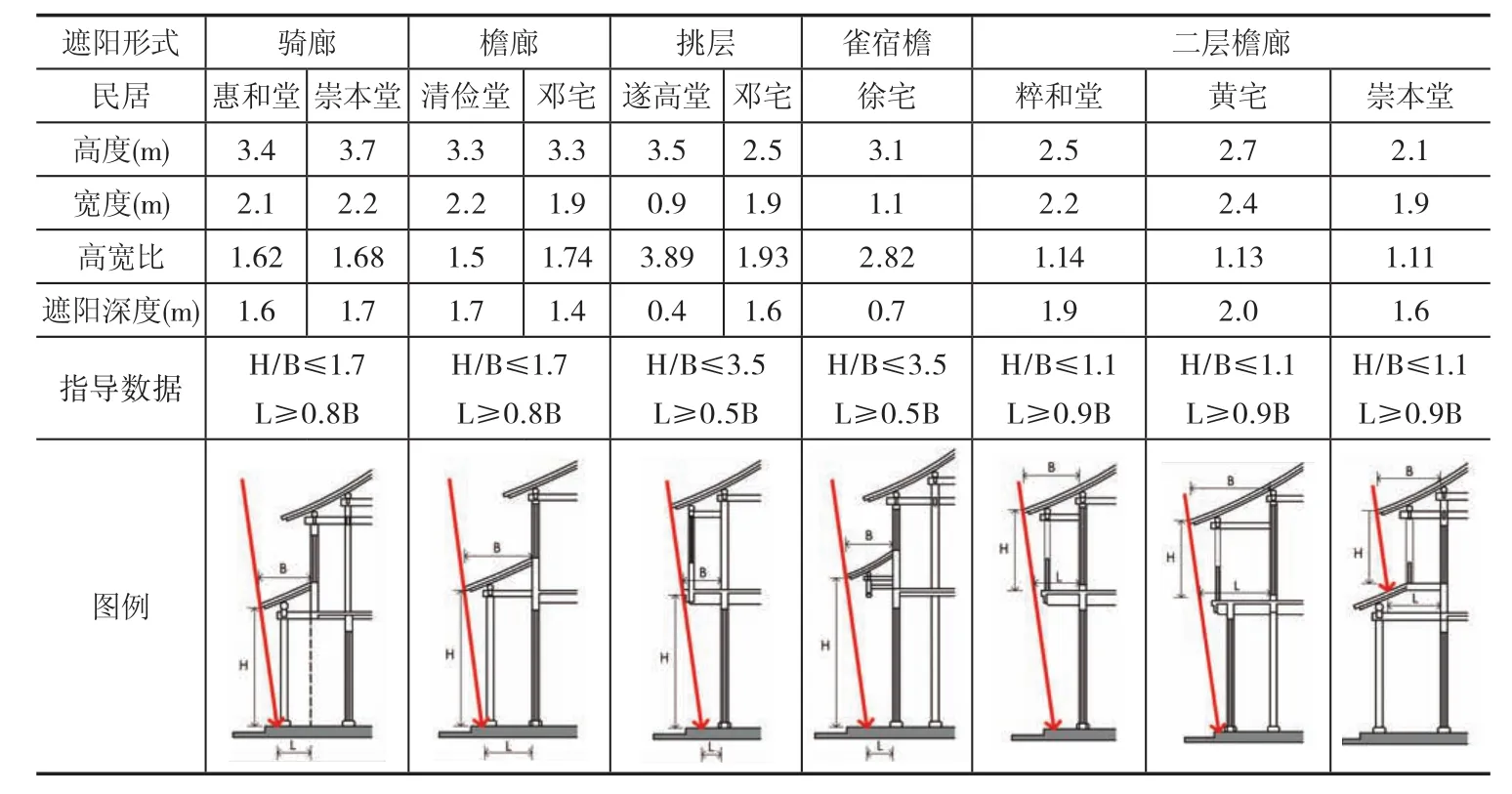

4.3 夏季遮阳应变模式量化分析

图6 空间“开启”的温度阻尼区示意Fig.6 buffer zone of the spatial meaning “opening”

“遮阳”是炎热季节应对热环境的有效策略,当室外太阳辐射强度大于279W/m2、阳光照射室内时间超过1h、照射室内深度达0.5m等情况时,就须采取遮阳措施。苏州地区乡土民居中,上述的空间开启作为室内空间的遮阳屏障时,挑层是利用建筑二层的出挑为底层起遮阳的作用;雀宿檐是通过挑檐在外部空间中界定开启空间的遮阳范围;骑廊与檐廊在建筑底层形成较宽的具有遮阳与生活双重功能的开启空间,二者区别是,檐廊完全置于主体建筑之外,而骑廊半外半内梯度效果更好;二层檐廊则是借助于上层建筑的后退(气候界面设于步柱间),为二层提供遮阳空间。杨湾村崇本堂的二层檐廊不仅不能够进入也不具备使用功能,仅作为气候空间,提升遮阳效果(图7)。

图7 仅作为气候空间的二层檐廊(杨湾村崇本堂)Fig.7 the second floor eaves gallery as buffer zone (Chongben Building in Yangwan Village)

表5 苏州地区部分乡土民居空间“开启”的实测数据与夏季遮阳指导数据Tab.5 the measured data and summer sun-shade’s guide data of the spatial meaning “opening” in part of Suzhou’s vernacular dwellings

苏州地区夏至日正午时分太阳高度角为81°96′,根据图8,得出计算公式:L=B-H/tanhs,其中:L为阴影深度;B为遮阳构件宽度;H为檐底距地面高度;hs为太阳高度角。

即L=B-H/7.08,根据调研中测得的乡土民居遮阳构件的高度、宽度数据,即使在出挑最小(0.9m)、高宽比最大(3.89)的最不利情况下,也可获得0.4m即45%的阴影深度。通过计算结果的比对分析,可以得出适用的遮阳策略与高宽比的指导数据(表5),当骑廊与檐廊的高宽比在1.7左右时即可获得80%的阴影深度,即檐柱以内均被阴影覆盖,比较适合当地气候环境,也是被广泛采用的原因。而雀宿檐与挑层的高宽比控制在3.5以内时就可获得50%左右的阴影,可保证一天中最热时段一层的墙面与开启免于阳光直射;二层的层高通常较一层低(檐下高度一般为3m左右),二层檐廊基本都可获得90%以上的阴影深度。

5 光应变性能分析

开启要素作为光应变策略时,分为利用直射光和利用反射光两种方法。直射光是通过界面开启与空间开启可调节的直接纳入光照,反射光则是借助空间开启的界面反射进行的间接采光。

5.1 直接光照策略

通常,依赖天井进行采光的厅堂、房间,其夏季遮阳与冬季采光应并置考虑,将空间开启的檐底标高根据阳光入射的路径而定,使之既能夏季遮挡阳光、在冬季又有尽可能多的阳光进入室内[12]。按照冬至日正午太阳高度角35°44′,由上述公式可以得出L=B-H/0.711,L=(0.9~2.2)-(2.1~3.7)/0.711,即现有民居调研案例中的开启空间在冬季一层室内均可以形成不小于2.7m的光照深度(表6)。有些民居在建造时更是巧妙地利用构造手段分析太阳角度,通过将挑层外挑的梁底标高抬高40~60cm,使之获取更多的光照。

表6 苏州地区部分乡土民居空间“开启”的冬季室内采光深度Tab.6 the depth of winter indoor daylighting of the spatial meaning “opening” in part of Suzhou’s vernacular dwellings

乡土民居因为底层高度普遍较高,界面开启的高度受限不能抵至梁下时,便在长窗、半窗或和合窗之上装设不开启的横披窗。横披窗增加了厅堂的采光面积,但是当厅堂、房间都为单侧采光时,进深应该有所限制:(L/W)+(L/H)≤2/(1-Rb),其中:L为进深,W为开间,H为窗户上槛高度,Rb为室内表面的平均反射系数[13]。以三开间为例,房间进深控制在层高的1.5倍以内即4~6m时,光照度较好,当三开间均为长窗时室内窗地比为63.4%,当两次间为半窗时窗地比为49.3%,将窗棱的遮光系数折减后仍可以满足室内采光要求。

因为乡土民居中很少设有外墙开启,一些不能有光照通达、光线较差的转角部位会采取在屋面开设“天眼”的方式直接采光,天眼的采光效果和原理等同于现代建筑中的天窗,但是大小受限,鉴于没有雨天防漏措施,只能永久固定不作开启。

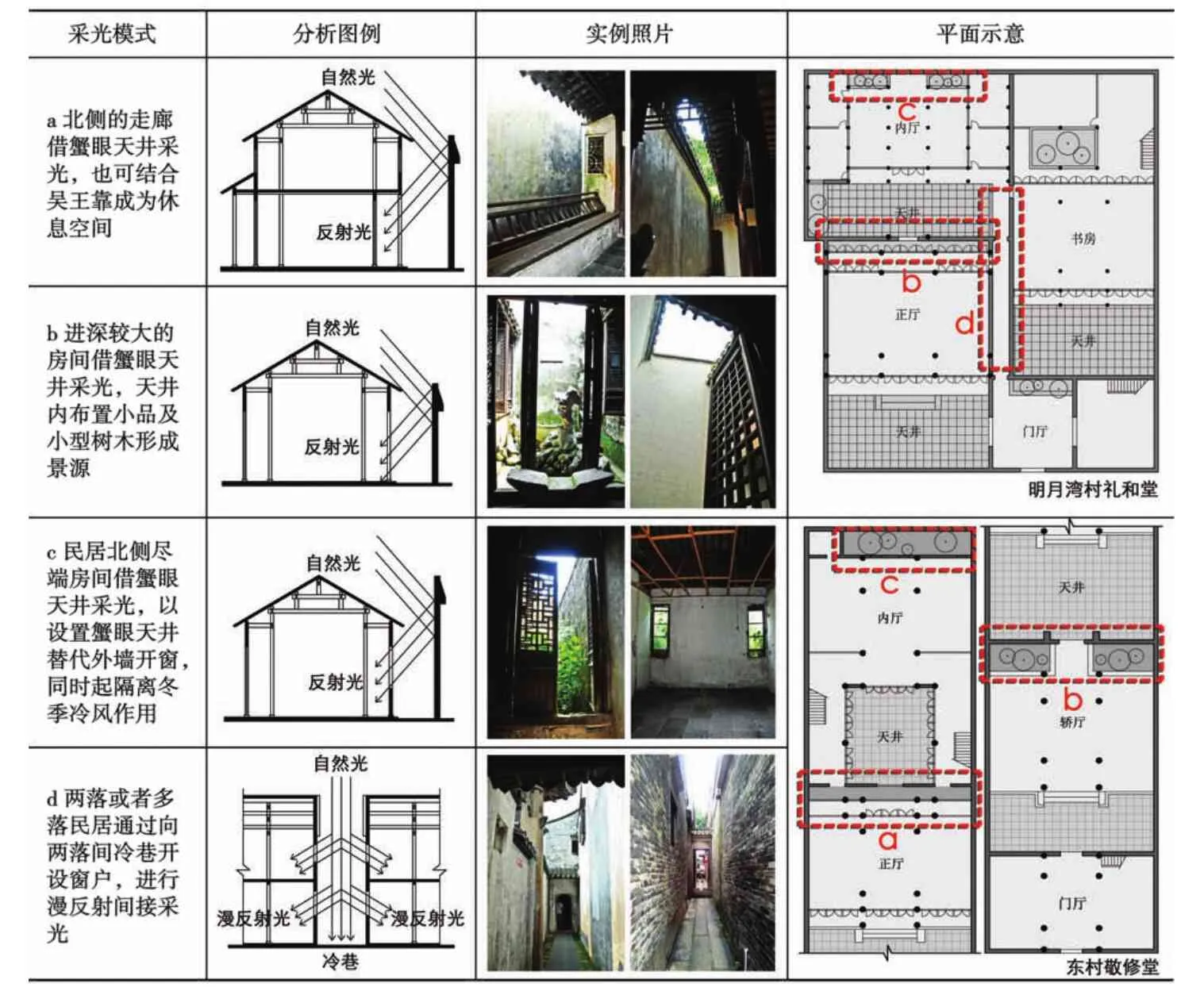

5.2 间接光照策略

间接光照是针对民居中段采光较差的走廊、房间,或者民居尽端的房间因防御需求不便在外墙开窗时,利用建筑形态布局,设置平面紧凑的开启空间(如冷巷、蟹眼天井等)以加强采光效果(表7)。冷巷通常位于民居的两落之间,两旁的建筑经由开向冷巷的窗户获得漫反射光照。蟹眼天井则是苏州地区天井中的一种特别形式,一是因为空间尺度较小(进深一般为1.2~1.8m),二是通常左右对称,高处望去,就像螃蟹的两只眼睛而得名。但在具体的案例中,也常以单个或者狭长的形式出现。相比较于可同时作为生活空间的一般天井,蟹眼天井在民居中的存在意义则完全是一种开启的性能策略。由于其空间尺度小,直射光照很难进入,通常是通过漫反射光提升亮度,以及借助“反光板”的原理,使自然光线借由对蟹眼天井白色影壁的反射之后进入室内,进行间接采光。反射光照的光线相对柔和、稳定,当墙面亮度对比过大而产生眩光时,还可以利用开启空间内竹、芭蕉等植物的种植进行调节,方寸之间,展现出四季变换的图景(图9)。

表7 蟹眼天井、冷巷间接光照采光策略Tab.7 indirect lighting strategies of crab-eye courtyard and cooling alley

图8 苏州地区夏至日正午太阳高度角分析Fig.8 analysis of solar elevation at noon in summer solstice day in Suzhou

图9 蟹眼天井内植物图景(陆巷村惠和堂)Fig.9 plant scenery in crab-eye courtyard (Huihe Building in Luxiang Village)

6 风应变性能分析

乡土民居对风环境的利用不局限于门、窗、洞口等围护结构的开启方式,而是综合利用室内外条件,根据风向、风速、太阳辐射、建筑布局、建筑形态等组织通风途径与通风模式。在建造方式上,通过对开启要素的应变设计,达成性能良好的通风效果。苏州地区生物气候图表明,通过提升自然通风效果可以增加69天气候舒适天数,占全年时间比的19%。因此,相应的调节策略效果显著。

6.1 通风应变的途径

6.1.1 顺导模式

在外部有风的情形下,通过开启要素组织进风、出风路线,可使自然风顺畅地通过并带走室内湿气、热气,改善空气舒适度。主导风向对夏季自然通风和冬季室内热损耗的影响程度很大,苏州地区乡土民居的朝向基本为东南向,即在与夏季主导风向(南偏东风)的入射角小于45°时,可使室内获得较多的穿堂风[14]。

通常,乡土民居中的界面开启与空间开启多数都采取与住宅纵深轴线相垂直的横向布局,更有一些民居为了争取通风量,取消了天井两侧的厢房,尤其是作为整座建筑的主要进风口的首进天井(如陆巷村遂高堂与杨湾村冯宅),将其全部开间作为迎风面的气流通道。同时,在气流通道的主要路径上,采用通透的方式减少对风向风速的阻挡。具体做法,首先是位于主要轴线上的部分厅堂不设门扇;其次,考虑到屋内的相对私密性以及冬季防风的目的,朝向天井的开间整面设置通透的长窗或半窗,根据需求灵活开启或全部拆卸,在夏季形成最佳的通风散热效果(图10)。此外,因南北纵深大、南北面接受太阳热辐射的差异性,民居内北侧空间温度较低,由温度差产生了自北向南微弱的循环气流,北侧天井内放置的水缸还可增加气流中的湿度,使室内微气候更加舒适。

同样,为了有利于迎风对流,一些乡土民居的南向院墙会设得相对低矮,或者在高大的院墙上端开设镂空通透、图案雅致的雕花漏窗,起到引风、透风的作用。

6.1.2 诱导模式

由于自然风的不稳定性以及民居自身的封闭性、或者在室外处于无风状态不能形成足够的风压时,就需要根据热效应原理设置竖向和横向的“拔风井”来诱导室内空气流通。

图10 陆巷村遂高堂导风示意图Fig.10 ventilation mode of Suigao Building in Luxiang Village

冷巷与天井协同构成民居中的立体拔风系统,其诱导通风策略通过结合自遮阳与墙地蓄冷发挥作用。冷巷的宽度一般小于2m,高宽比大于2,遮阳充分,南北的温度差异利于热效应拔风;天井的高度一般为1~2层,进深通常在4~7m之间,白天屋面温度较高时,挑檐下的遮阳空间由于材料的热惰性作用而温度较低,上下部分的温差在静风时便产生自下而上的气流。也有民居利用挑层进行天井的变截面处理,从地面到屋顶的开启截面逐渐减小,进而增加拔风的效果。冷巷与天井的导风效果还得利于墙地蓄冷,重质外墙的厚度基本为300mm左右,大地的温度更是相对恒定,蓄冷体夜间蓄冷日间蓄热[15],在白天外部温度波动时,自身温度波动延缓和衰减,起到热稳定和热延迟的作用,这种日夜交替的热调节功能对诱导式通风十分有利。

6.1.3 “开启”的尺度、位置及通风模式乡土民居的形态封闭,较大的开启只面向天井,所以就主轴线上主要厅堂之外的房间而言,大多为单侧通风,但其通风效果相对较差,而在整体建筑中更多发挥作用的则是双侧通风(穿堂风)。乡土民居自身纵深向的布局方式,既具有较强的空间引导性,也有利于穿堂风的形成。而在剖面布局中,开启相对高差越大、室内外温差越大,通风的效果越好。实际研究显示,当开启的宽度为开间的1/2~1/3、开启面积为房间面积的15%~25%时通风质量最佳。并且经夏季现场实测,东村敬修堂北侧内厅处天井内的风速明显高于正厅入口处的风速,甚至在静风情况下,都有凉风习习之感。从导风分析图(图11)中可看出,作为进风口的正厅,前墙的开启面积大于后墙的开启面积,正厅的开启面积又大于蟹眼天井的开启面积,气流由南至北从蟹眼天井迅速流出时,加剧了对后厅天井的拔风效果。同时,居住者也可以通过调节前门和后窗的开启大小来控制风速和风量。

6.2 通风应变的模式

6.2.1 “三间两搭厢”通风模式

三面房屋一面高墙构成三间两搭厢的建筑形式,通常正屋三间,两厢各一间,高墙设砖细墙门(内宅门楼),当中为天井。根据生物气候图,通过引导自然通风可增加的舒适时间比主要集中在5—10月,取春分至秋分之间每天下午两点钟的平均太阳高度角58°35′,天井内阴影深度为:L=H/tan58.35,檐口平均高度为7m时,则L=4.32m,在高宽比基本为1:1的天井中可以形成≥60%的阴影区。由图12a分析得出,此建筑形态中上下层各自应用了不同的通风模式,一层空间对应的天井空间大半处于温度较低的阴影区,以热压通风为主,以由墙门进入的穿堂风为辅;二层的天井空间受阴影区影响小,其高度更接近天井上口,高墙上端更有漏窗引导通风,主要采用的是风压通风方式。

6.2.2 “对合”通风模式

对合是四面房屋围合的建筑形式,天井的围合程度比三间两搭厢好,日间形成的阴影区在90%以上,天井内外的温度压力差所形成的热压通风是对合形式主要的通风策略(图12b)。根据风影区理论,此模式的风压通风效果有限,建筑内空气流动性小,不利于底层较封闭房间的散热与散湿,但仍被广泛采用,其原因可归结为:乡土民居多沿水系布局,热压通风不受建筑朝向影响;同时,苏州地区静风天气较多,热压通风不受外部风环境的限制,具有不间断性,是改善微气候的有效手段。

6.2.3 蟹眼天井通风模式

蟹眼天井的位置不受制于居所空间的序列等级,常设于进深较大的厅堂的北侧、廊的两旁、民居的尽端及有通风采光需要的地方,其通风原理同样是通过热压效应进行诱导式通风(图12c),并且因其进深小、直射光不能进入,天井内可以保持相对较低的温度,而开启口径小又能提高气流通过的速度,拔风效果事半功倍。

7 湿应变性能分析

图11 东村敬修堂平面、剖面导风示意图Fig.11 the plane and sectional ventilation mode of Jingxiu Building in Dong Village

建筑室内环境的潮湿主要包含两个方面:一是空气相对湿度大导致建筑潮湿;二是地下水位高导致地面潮湿。苏州地区的潮湿现象突出表现在6—7月的梅雨季节,近一个月时长的阴雨绵绵,空气湿度大,加之此时静风天气多,因而室内经常会出现返潮的现象,而地下水位较高也容易导致地面和墙脚常年潮湿。

7.1 “透风”与“拔风”

结合地面防潮策略,最常用到的开启要素为“透风”。苏州地区乡土民居室内地面的常见做法是在夯实地基的基础上铺一层三合土,再在夯实后的三合土上铺设面层。一般厅堂用石板或砖直接作为面层,而卧室采用架空木地板的方式,其做法是在面层上先铺一层石灰与一层细砂,再等距放置倒置的酒坛作为地龙(有些人家还会在坛内装满石灰或木炭),然后上铺木地板,架空后的木地板一般高出厅堂地面25~30cm,其间形成一个空气隔层,并在朝向厅堂的踢脚板与朝向外廊的墙脚处每隔2米左右开设一个直径10cm大小的通风洞口——透风(图13),这样不但阻断了地下的毛细水向上渗透,还通过空气隔层内的气体流动,提高除湿的效果。

一些乡土民居中的厅堂和卧室常会在室内主梁架下设置一个吊顶层,形成形式多样的轩。轩可以改善室内的视觉效果,同时也在它与屋面之间形成了一个封闭的空气间层——热池(图14)。夏季白天热池内积蓄的热量若不能及时排出,夜晚室外温度低时便会在屋面内侧形成结露,同时雨季时由屋面不间断渗入的毛细水也会增加热池内的湿度,形成液态水。因此,通常会在轩的隐蔽部位设置若干镂空的通气口,以及在屋顶两侧的山墙部位开设小如洞口、名为“拔风”的开启(图15),高度较高的洞口位置非常利于将吊顶内的热空气与水汽抽走,使热池能够正常发挥隔热作用。

7.2 有组织排水

图12 三种通风应变模式Fig.12 three ventilation modes

乡土民居形制内向,在多雨的季节为了能够迅速将雨水排出至室外,一般天井在建造时会在周边埋设有暗沟,雨天天井内所汇集的雨水通过地漏快速排入暗沟,屋面的雨水通过檐口下的流水槽经由落水管同样汇入暗沟,再经由暗沟统一排至室外的排水沟内。暗沟内的水流出建筑时,讲求生财、婉转曲折的风水说法,地漏的盖板由石板或砖凿成,通常也做成铜钱图案作为装饰。

图13 “透风”(杨湾村崇本堂)Fig.13 “the ventilated hole” (Chongben Building in Yangwan Village)

图14 “热池”湿效应示意Fig.14 humidity effect of “hot pool”

为了防止暗沟被堵,常见的做法是在天井地漏的正下方或是隔开一段距离,埋一口水缸,用于沉淀水中的各种杂质,缸的上方设盖,方便定期清理缸中的杂物。水缸同时也有储水的功能,其作用类似于现代建筑中常用的集水井。

8 结 语

气候,不止是构成建筑的自然因素,更是促进生活与文明的主导因素,是人类文化的原动力。乡土民居,是人类活动长期适应自然环境的结果,是“顺四时而适寒暑,和喜怒而安居处”,睨视日夜交替与起落更迭的一方天地。“开启”,不仅仅是印有记忆、构建诗意图景的符号,其自身更是蕴藏丰富可能、具有生命的活体,它能够将气候风土与物的性能、生活的场景、文化的需求进行巧妙的关联,在气候、技术、生活、文化之间取得统一。

在气候、乡土民居、“开启”三者共构的生态营建体系之下,乡土民居中“开启”与气候的对话仍然掷地有声地向今天的人们传达它们的使命与意义。首先,每一个“开启”要素都不是单一性能的存在,而是个体自身多重性能的重叠,通过个体与个体之间的内在关联,保持着微气候的平衡稳定;其次,“开启”应对地方气候,不仅仅是被动地适应,更是一个积极的创造过程,主动地调控动态系统中的构建因素,使之适应气候,这是一个完善的生态系统能够不断进化的保证;最后,“开启”体现的是一种共生思想,以应变的方式与环境和谐、与气候平衡,其背后的价值并不会历时性地消解,而是智慧地告诉我们如何共时性地共生,并为当今地域可持续性营建体系的构建,在营造策略与技术标准上提供在地的参照。

图15 苏州地区乡土民居中的”轩”与“拔风”(三山村清俭堂、东村徐宅)Fig.15 ceiling and exhaust hole in Suzhou’s vernacular dwellings (Qingjian Building in Sanshan Village, Xu Building in Dong Village)

注释:

① 戈特弗里德·森佩尔(Gottfried Semper)在1848年的一次演讲中区分了建筑的两种原始形式:墙体和屋顶,它们分别对应于人类的两种基本动机——围合(enclosing)和遮蔽(roofing),构成了人类原始的住居形式。

② “理想的建筑生成过程应该是借助于(而非对抗)自然力,创造出更加适宜的居住条件。如果建筑在某一具体的场地环境中既能够降低对自然的破坏力,同时又可以充分利用自然资源提供生活的舒适性,即可被称为达到‘气候平衡’。”整理自Olgyay V. Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism[M]. Princeton: Princeton University Press, 1963: 10.

③ “民居底层大梁挑出廊柱外,梁端上立柱櫊桁条、椽子,上为屋面。”整理自徐民苏,詹永伟, 梁支厦, 等. 苏州民居[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 1991: 92.

[1] 戈特弗里德·森佩尔. 建筑四要素[M]. 罗德胤, 赵雯雯, 包志禹, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010: 92-97.

[2] I·L·麦克哈格. 设计结合自然[M]. 芮经纬, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 1992: 57.

[3] 张彤. 整体地区建筑[M]. 南京: 东南大学出版社, 2003: 25-64.

[4] Olgyay V. Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism[M]. Princeton: Princeton University Press, 1963: 10.

[5] 夏伟. 基于被动式设计策略的气候分区研究[D]. 北京: 清华大学, 2008: 63.

[6] 中国气象局气象信息中心气象资料室.中国建筑热环境分析专用气象数据集[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005: 106-165.

[7] 杨柳. 建筑气候学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010: 75.

[8] B·吉沃尼. 人·气候·建筑[M]. 陈士驎,译. 北京: 中国建筑工业出版社, 1982: 1-16.

[9] 吕爱民. 应变建筑——大陆性气候的生态策略[M]. 上海: 同济大学出版社, 2003: 39-47.

[10] 陈从周. 苏州旧住宅[M]. 上海: 三联书店, 2003: 15-20.

[11] 徐民苏, 詹永伟, 梁支厦, 等. 苏州民居[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1991: 92-99.

[12] 张涛. 典型传统民居外围护结构的气候适应性研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2013: 192.

[13] 彼得·F·史密斯. 适应气候变化的建筑——可持续建筑指南[M]. 邢晓春, 译.北京: 中国建筑工业出版社, 2009: 182.

[14] 阿尔温德·克里尚. 建筑节能设计手册——气候与建筑[M]. 刘加平, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005: 311-364.

[15] 张鲲. 气候与建筑形式解析[M]. 成都: 四川大学出版社, 2010: 194.

图表来源:

图1-2、5-6、8、10-12、14:作者绘制

图3、7、9、13、15:作者拍摄

图4:作者拍摄绘制

表1-3、5-6:作者绘制

表4、7:作者拍摄绘制

(编辑:苏小亨)

A Study on the Climate Adaptability of “Opening” Elements in Suzhou’s Vernacular Dwellings

Based on the investigation of “opening” elements of vernacular dwellings in Suzhou, this paper tries to make a detailed interpretation of responsive measures and passive design strategies of architectural “opening”, which have been developed in the process of longterm adaptation to the climate. In the meantime, by the aid of building bioclimatic chart and decomposing analysis, this paper focuses on the research of regional climate responding model and technique strategies of architectural “opening”.

Architectural “Opening”; Climate Adaptability; Passive Design Strategies; Vernacular Dwellings; Suzhou

10.13791/j.cnki.hsfwest.20150206

闵天怡, 张彤. 苏州地区乡土民居“开启”要素的气候适应性浅析[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(02): 25-35.

TU119

B

2095-6304(2015)02-0025-11

* 国家自然科学基金重点资助项目(51238011)

闵天怡:东南大学建筑学院,博士研究生

张 彤( 通讯作者):东南大学建筑学院,教授,博士生导师,dlab@vip.sina.com

2015-04-03