青海高海拔浅山区新型村镇规划策略与方法*

2015-07-31雷振东LEIZhendongYUYangMAYan

雷振东 于 洋 马 琰 LEI Zhendong, YU Yang, MA Yan

青海高海拔浅山区新型村镇规划策略与方法*

雷振东 于 洋 马 琰 LEI Zhendong, YU Yang, MA Yan

本文面向青海高海拔浅山区,针对该地区生态安全修复、农业产业调整、乡村旅游初显、聚居空间集约等一系列复合交错问题,解读现行村镇规划技术的地区不适应性,研究地区村镇资源条件评价方法,提出适应性人口规模测算框架,嫁接乡村自然与历史文化旅游功能,示例老镇区典型地段新乡土建筑环境设计。

青海;高海拔浅山区;新型村镇;规划策略;规划方法

1 青海浅山区特征与村镇发展问题

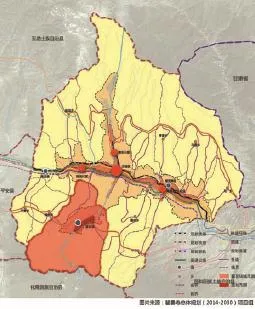

青海省分为西部牧业和东部农业两大区,东部农业区以2.9%的土地面积,聚集了全省73%的耕地,是青海农业发展主体区。青海省东部依海拔高程分为三大类地区:脑山区(2800 m以上)、川水区(1650~2000 m)和浅山区(2000~2800 m)[1],其中脑山区作为水源涵养区以22%的土地整体发展生态林业;川水区土地狭小、环境良好,以10%比例的土地主要承载了城市区;浅山区以 68%的土地支撑着国家退耕还林还草生态战略发展需求,地区清洁无污染的空气及水源保证了浅山区基于农业本底、生态林草发展农林牧复合型农业产业(图1)。

自社会主义新农村建设以来,青海浅山区在退耕还林还草工程推行下,在快速城镇化作用下,其村镇发展面临着生态安全修复、农业产业调整、乡村旅游初显、聚居空间集约等一系列复合交错问题[2],呈现出“生态化、现代化与集约化”特征。

一方面,农业生产方式小型机械化,畜牧业生产方式“现代小区”化,出行方式机动车化,通讯方式手机化,意识观念开放化,公共服务城镇化,从而使生产生活能效增强,劳动力人口解放,就业渠道多元,收入水平提高,乡村现代化基础逐步在形成。

另一方面,人口向城镇集约,土地向专业户集约,山坡地向生态林业集约,塬地向经济农林业集约,农业向农林牧集约,加工业向镇区集约,产品向区域同类化集约,学生向优势教育资源集约,居住向完全小学以上村镇集约,从而使乡村体系区位资源条件分化,空间结构层次势差加大[3]。

图1 区位分析图Fig.1 location analysis

图2 瞿昙镇镇域镇村体系现状图Fig.2 current system of Qutan’s township

与此相应,青海浅山区村镇的居住生活与农业生产开始空间分化,在部分迁居乡镇生活的家庭中,已经出现了区间往返务农的现象,这一新现象无疑预言着乡村生活—生产空间结构大转型期的到来。事实上,浅山区乡村撤乡并镇、迁村并点、合村并校、移民安置等集聚变化已经开始,然而,由于诸多原因,当前的集聚过程却表现出“盲目无序、重复浪费、混乱低效、空废失衡”等一系列严重问题。一方面,在各地常规行政村,新并建的小学没有了学生,刚并迁的新村没有了居民,新建的宅院锁着大门,空废老村荒芜搁置;另一方面,在各地设有完全小学的村镇,校舍爆满急需扩建,人口突增基础设施不济,粗放地产红红火火,空废的危旧宅院变成了出租屋[4]。由此可见,在当前村镇聚落的整合与重构过程中,亟待寻求高效的集约化模式以应对转型绩效问题(图2)。

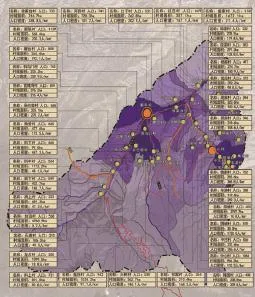

图3 瞿昙镇镇域发展条件分析图Fig.3 analysis of Qutan town’s development conditions

归结现行村镇规划技术的不适应性,主要有以下几点:首先,当前所面对的是新形势下快速出现的新问题,各个行业始料不及,前无经验可鉴,以往研究已难适应;其次,现行村镇规划依然沿用重点镇—一般镇—中心村—基层村的规范体系,这与目前镇—村(暂称为“现代乡村基本单元”)的集约化趋向相矛盾;其三,在现行村镇体系规划中,确定空间规模通常简单依据行政区划,确定人口规模通常套用城市规划模式,科学依据不足,城乡规划学尚没有适应“现代乡村基本单元”的用地和人口规模测算理论与方法;其四,本地区现代乡村聚落转型是一个复杂过程,我们尚没有探明其转型的影响因子和在内在作用机制,城乡规划尚无动态导控方法和实用导引模式。其五,现行规划理论和方法,多关注建设期末的蓝图式结果,往往忽视集约化发展过程中资源整合与重构的集约化绩效及其消解和再利用模式。

2 青海浅山区村镇发展资源空间评价方法

“生态—生产—生活”一体化发展是村镇发展的基本模式,生态、生产与生活的综合发展资源条件评价与空间分布评析,在青海浅山区主要包括:自然气候资源条件、自然地理资源条件、现代农业资源条件、历史文化资源条件、社会人口资源条件、基础设施资源条件、城乡关系资源条件等方面的评价(图3)。

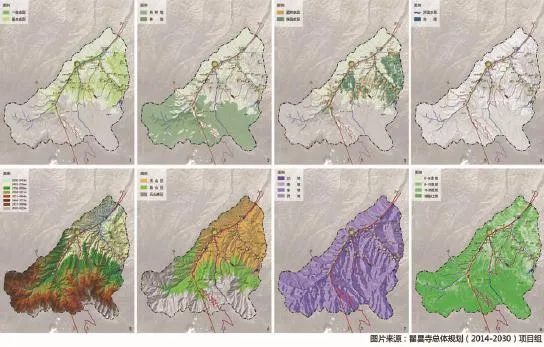

(1)传统村镇历史分布与演进的经验评价:选取海拔高程、坡度、坡向、地理分区、水系分布等自然地理元素,分析其与村镇聚落空间的关系,得出浅山区村镇的分布特征为沿主要河道线性分布;耕地位于河谷一级阶地、村镇分布于河谷二级阶地及陡坡地;聚落空间格局大分散、小聚合。

(2)现代农业产业资源条件评价与空间布局区划:根据青海高海拔浅山区不同纬度、海拔高度及气候条件,根据不同地形地貌分异,根据河流特征,农业劳动对象差别进行现代农业基本生产单元的区划。

(3)宜居村镇资源评价与空间匹配调控:回应现代农业基本生产单元区划,匹配宜居村镇生活标准,嫁接乡村旅游资源条件,协同城市发展需求,耦合村镇“生态—生产—生活”空间关系。

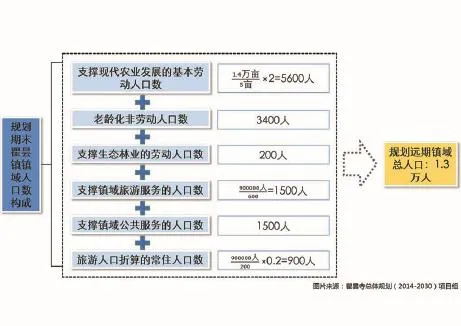

图4 瞿昙镇镇域人口规模预测Fig.4 population forecast of Qutan town

3 新型村镇规模测算方法

在传统农业社会,农业人口数量主要取决于耕地资源数量与生产力状况,原因在于:基于一定生产力状况,特定地域每农业人口所必需的生存或生活条件是有底线的,该底线所依赖的耕地亩数也是有底线的。与此相应,在传统乡村人居环境,村落地域空间分布呈现出星罗棋布的特征,这是传统手工工具和畜力农具的生产力与耕作服务半径所制约的结果[5]。由此可见,农村人口规模及其聚居体系空间模式主要取决于以下四大因素:一是农民的基本生活标准,二是农业劳动对象的数量与分布,三是农业生产组织方式,四是农业生产力辐射半径。

定量分析青海浅山区不同类型“现代农业基本生产单元”的现代农业劳动对象、劳动工具与劳动力等生产水平,加权国家农业补偿政策力度,平衡现代农民的收入标准需求变化,测算每个劳动力的最大支撑土地面积,从而测算出整个“新型农村社区”所需的最少劳动力规模(以保证土地不荒芜),进而依据“新型农村社区”中农业劳动力的人口构成比例,测算出合理稳定的社区总人口规模的安全下限,叠加乡村旅游服务人口与流动人口折算,形成新型农村社区的远期规划期末人口。以瞿昙镇为例,预测镇域规划期末人口总数由六部分人口构成,分别对应现代农业、现代林业、旅游业及新时期村镇现代生活服务业需求总量人口数(图4)。

4 瞿昙镇镇域旅游规划策略

乡村与城市是一对相互依存的互补发展体,在城镇化发展的阶段,乡村处于较弱势的地位,乡村的衰败是优势人口衰减与自身产业落后的结果,乡村必须逆城市模式并坚持走自己的道路。

依据瞿昙镇镇域自然生态景观资源、历史文化遗产资源、基础设施配置资源、现代农业观光资源、乡村生活民宿资源的价值评估,策划旅游产品,组织旅游线路,形成旅游产业体系,协同镇域村镇体系空间结构。

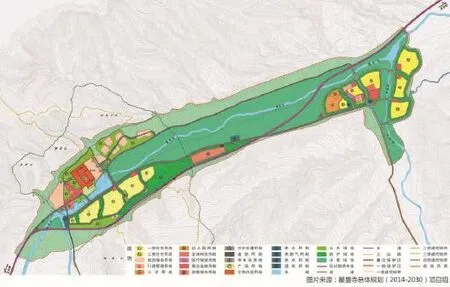

改变对瞿昙寺单一文物保护的观念,整合传统村镇历史格局,营建瞿昙历史文化名镇,打造瞿昙寺景区概念:结合脑山区药草台寺与南山林场,规划药草台寺景区和南山森林主题公园景区;整合镇域内现代农业地景观光区和其它自然风土文化遗存,形成瞿昙镇乡村自然与历史文化休闲度假旅游体系(图5)。

5 瞿昙镇镇区规划设计示例

依据瞿昙寺保护规划,结合镇域发展策略,匹配镇区自然与历史文化格局,提出“一镇两区,新老分离,一体统筹,职能明晰”的空间结构,老区发展历史文化旅游,新区支撑村镇现代生产生活发展(图6)。

图5 瞿昙镇镇域旅游发展规划图Fig.5 tourism development planning of Qutan town

图6 瞿昙镇镇区用地布局规划图Fig.6 land use layout of Qutan Town

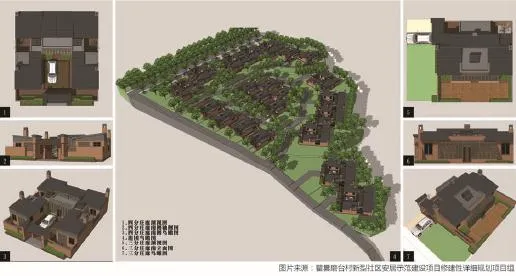

图7 新型农村社区居住组团Fig.7 new rural community housing cluster

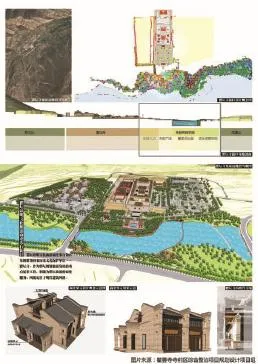

图8 瞿昙寺周边环境综合改造设计示意图Fig.8 comprehensive reformation design of Qutan Temple’s surroundings

针对以瞿昙寺为核心的老镇区,进一步优化空间结构形态,构建“一河两岸、一寺两山、山河寺融贯”的历史新格局:以瞿昙河绿色蓝色生态廊道为脊,南北两山为翼;以瞿昙寺文物建筑本体为核心,明清古建筑文化与藏传佛教为灵魂;北延历史文化特色,南谱现代乡土文明,历史与现代交映成辉。综合提升老镇区空间资源价值,以老街艺术创意升级区、新博物馆、明清古风商业旅游步行街为拓展,以北部外围三个古村落旅游发展与风貌特色提升为烘托,滨河散布新现代乡土镇区公共建筑,空间成团簇组织新现代乡土庄廓风格居住生活(图7-8)。

6 结 语

村镇发展具有地域性,也有共性。从农业生产角度来讲,退耕还林还草是农业生产要素的用地构成比例与空间分布的调整;从人地关系角度来讲,新型村镇规划是村镇聚居模式与农业生产方式的空间再适应;从宜居村镇角度来讲,新型村镇规划是村镇生活标准与城市生活条件的同质化;从美丽乡村角度来讲,新型村镇规划是自然景观与农业景观的附加值利用;从记住乡愁角度来讲,新型村镇规划是历史文化与风土文化遗产的传承展示。

青海作为“三江源头”和“中华水塔”,是国土生态安全格局的重地,国家需要上百万农村人口留守并担负起建设国家生态安全屏障的重任,国家也应该认识并给予他们同等的国民待遇,所以,创建青海高海拔浅山区新型宜居村镇环境,保障本地区农民平等分享国家现代化成果,是国家的责任和义务。

[1] 青海省地方志编纂委员会. 青海省志(四)——自然地理志[M]. 南京: 黄山书社, 1994.

[2] 曾永年, 靳文凭, 王慧敏, 等. 青海高原东部农业区耕地流失及其评价[J]. 农业工程学报, 2013, 29(21): 214-222.

[3] 傅伯杰, 陈利顶, 邱扬, 等. 黄土丘陵沟壑区土地利用结构与生态过程[M]. 北京: 商务印书馆, 2002.

[4] 宋伟, 陈百明, 姜广辉. 中国农村居民点整理潜力研究综述[J]. 经济地理, 2010, 30(11): 1871-1877.

[5] 陆大道. 关于地理学的“人—地系统”理论研究[J]. 地理研究, 2002, 21(02): 135-145.

图片来源:

图1-6:瞿昙镇总体规划(2014—2030)项目组提供

图7-8:瞿昙磨台村新型社区安居示范建设项目修建性详细规划项目组提供

(编辑:李方)

Planning Strategies and Methods of New Villages and Towns in High-Elevation and Suburban Hilly Areas in Qinghai Province

The paper takes high-elevation and suburban hilly areas in Qinghai into consideration, based on the ecological safe recovery, the adjustment of agriculture industry, the emerging of rural tourism, intensive inhabitation and other problems. The paper unscrambles the inadaptability of the current planning technology, and studies the evaluation method of resource conditions in the region, and then puts forward the framework of measuring the adaptability scale of population, and grafts tourism function of countryside nature to historical culture, and finally demonstrates the planning model of new vernacular architecture in typical areas of old town.

Qinghai Province; High-Elevation and Suburban Hilly Area; New Villages and Towns, Planning Strategies; Planning Methods

10.13791/j.cnki.hsfwest.20150207

雷振东, 于洋, 马琰. 青海高海拔浅山区新型村镇规划策略与方法[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(02): 36-39.

TU982.29

B

2095-6304(2015)02-0036-04

* 国家自然科学基金资助项目(51278412)

雷振东: 西安建筑科技大学建筑学院,教授,博导,lzeast@sina.com

于 洋:西安建筑科技大学建筑学院,副教授

马 琰:西安建筑科技大学建筑学院,讲师

2015-04-06