基于生态环境质量的EKC研究

2015-07-30王永瑜王丽君

王永瑜,王丽君

0 引言

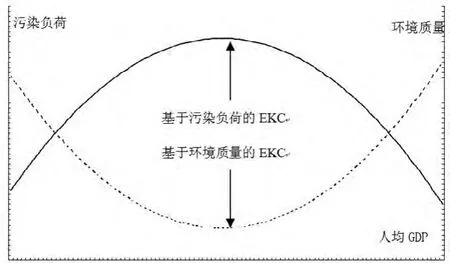

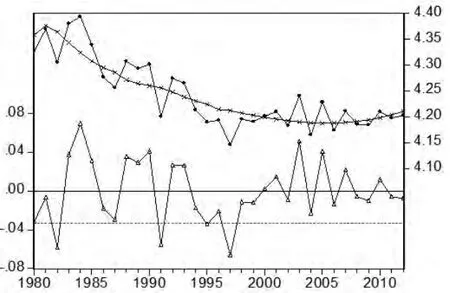

环境库兹涅茨曲线(EKC)[1]是研究经济发展与环境退化之间关系的理论工具。一般意义上的EKC是基于污染负荷的,显示国民收入处于较低水平时环境污染上升,而处于较高水平时环境污染下降。也就是说,经济与环境的演进路径为:贫穷与清洁—富裕与肮脏—富裕与清洁,两者之间的关系如图1“基于污染负荷的EKC”曲线所示。国内外的研究主要集中在验证EKC是否存在以及探索新的曲线特征。大量的实证研究以一种或几种污染物(如“三废”、SO2,CO2,COD等)的排放水平代表某一环境要素(如空气、水等)的质量或总体环境质量,建立与经济变量(如人均GDP)的数学模型。研究结果表明环境压力与经济增长之间呈现四种情况:倒U型、同步、U型和N型。其结论不同的原因主要是:国家和地区不同;样本的时间段不同;函数形式不同;数据的预处理不同。但是,深入考察实证研究中代表环境质量的污染负荷指标,主要存在两个问题:一是污染负荷指标不能全面表征环境退化。经济发展过程中所产生的生态环境问题不仅表现为环境污染,还表现为生态破坏,如气温升高、水位下降、草原退化、森林缩小、沙漠扩大、土壤侵蚀、物种锐减等。二是污染负荷指标的大小与环境污染治理技术和治污技术对自然资源的弱替代性有关。一方面,不同污染的治理技术形成的曲线形状不同[2];另一方面,由于治污技术对资源的弱替代性,提高资源利用率的清洁技术被充分利用后,再无潜力可挖,同时减少污染的成本提高,收入增加导致污染上升,因此曲线形状可能呈现N型。因此,用污染负荷指标研究经济发展与环境质量之间的内在演化关系缺乏充分的科学依据。

本文认为,研究经济发展与生态环境之间的关系,应该首先依据环境生态学理论,综合考虑气候、水环境、植被、土壤以及污染负荷等生态环境因子,测算“生态环境质量总指数”,然后以“人均GDP”作为原因变量,以“生态环境质量总指数”作为结果变量,通过建立环境经济计量模型,考察经济发展与生态环境之间的关系,验证“基于生态环境质量EKC”的存在性。

显然,如果改变以往的研究思路,即用“生态环境质量总指数”代替“环境压力指标”研究经济发展与生态环境之间的关系,EKC可以表述为在经济发展初期,生态环境质量随着经济的发展而下降,当经济发展达到一定水平时生态环境质量达到最低,尔后经济继续发展,生态环境质量逐渐得到改善,即人均GDP与生态环境质量总指数之间的演化趋势呈现“U”字型关系,如图1“基于环境质量的EKC”曲线所示,本文称其为“扩展的EKC”,记为e-EKC。

本文首先对经济系统与环境系统之间的作用机制进行必要的理论分析,然后以甘肃省为研究对象,简要阐述“环境质量总指数”的构建与编制方法;以此为基础,利用现代计量分析技术,通过建立环境经济计量模型,应用Johansen协整检验验证二者是否存在长期稳定关系,并通过格兰杰(Granger)因果关系检验,分析变量间因果关系的方向和强度,探索扩展EKC的存在性。最后,根据计量分析结果,结合甘肃省经济发展实际情况,对研究结论进行了必要的总结。

图1 基于污染负荷的EKC与基于环境质量的e-EKC假说

1 经济发展与环境质量作用机制分析

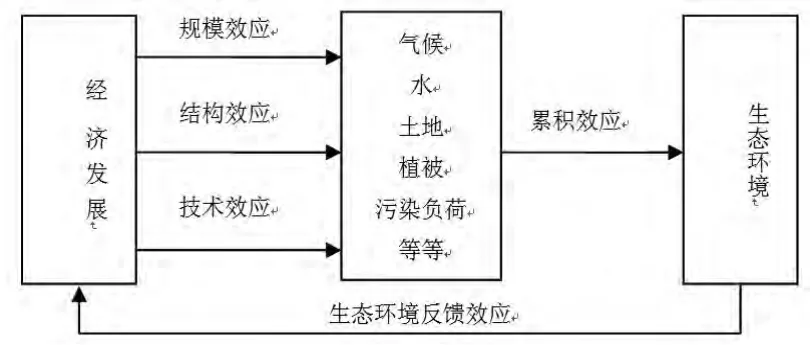

经济发展与环境质量的理论研究路线众多,本文吸收前人研究成果,结合生态环境质量综合评价过程,构建如图2所示的研究框架。

图2 经济系统与环境系统作用机制图示

如图2所示,根据环境生态学理论,经济系统与环境系统之间的作用机制可以概括为经济系统通过规模效应、结构效应和技术效应首先直接作用于气候、水、土地、植被、污染负荷等生态环境因子,当其累计的强度达到一定程度时,则会由于累计效应最终影响生态环境质量的变化。

(1)规模效应。一般认为,在经济结构和技术水平等因素不变的情况下,经济总量越大,一方面,由于自然资源的过度使用,影响环境系统的“源”,如地下水过度开采,土地资源不合理利用,森林资源过度采伐,等等;另一方面,由于废弃物的过度排放超过了环境因子的自我净化能力,最终影响环境系统的“汇”。环境系统“源”与“汇”的改变,最终造成生态环境质量下降。因此,按照生态经济学原理,经济规模与环境质量之间存在逆向变化关系。

(2)结构效应。在工业化初级阶段,农业产值在总产值中比重较大,资源消耗少,环境压力较小;伴随工业化步伐的加快,越来越多的资源被开发利用,资源消耗速率开始超过资源的再生速率和环境的承载能力,污染也大幅增加,生态环境开始恶化;当经济发展到一定阶段后,产业结构升级,对资源与环境消耗强度较小的知识密集型产业和第三产业占主导地位,生态环境趋于改善。因此,按照生态经济学原理,产业结构与环境质量之间存在“U字型”曲线演化关系。

(3)技术效应。根据经济增长理论,技术进步会改变对自然资源的开采和加工工艺,促进深加工和综合利用,延伸产业链,开发清洁能源,使资源得以大量节约和循环利用。另外,信息技术与高新技术减少了对资源的依赖性,在一定程度上对自然资源具有替代性,即在产出一定的条件下,单位产出的资源消耗强度降低,进而污染排放和生态破坏减少。因此,按照生态经济学原理,技术进步与环境质量之间存在正向演化关系。

综上所述,在经济发展过程中,不同的经济技术因素对环境质量的变化所起的作用不同,有些呈“逆向变化”关系,有些呈“正向变化”关系,有些呈“U字型变化”关系。由于不同的国家或地区,在其经济发展的不同阶段,各种经济技术因素对环境系统的作用强度不同,经济发展与环境质量之间的总体关系到底呈现什么形状,在理论上很难给出一个规律性的结论。因此,经济发展与生态环境质量之间的EKC是否存在,在学术界存在不同的观点。本文以甘肃省为例,以“环境质量总指数”替代学术界常用的“环境压力指标”进行实证研究,探索“基于环境质量的EKC”是否存在。

2 甘肃省生态环境质量评价

如前所述,本文旨在以甘肃省为研究对象,用“环境质量总指数”替代“环境压力指标”研究环境EKC的存在性。因此,下面简要说明“甘肃省生态环境质量总指数”的编制和计算问题,详细内容参见文献[3]。

文中数据来自甘肃省第二次全国经济普查和历年《中国环境年鉴》、《中国水利年鉴》、《中国国土资源年鉴》、《中国林业年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《甘肃统计年鉴》、《甘肃年鉴》,以及《新中国六十年·甘肃》、《甘肃省农业资源调查汇编》(1986)、《甘肃草地资源》(1999)、《甘肃省草业可持续发展战略研究》(2008)、《甘肃省林情与科学发展》(2006),同时包括相关部门内部资料。对于森林覆盖率等指标,选取六次森林资源清查结果,考虑其变化的趋势性,本文依据基期与报告期的平均发展速度对间隔期进行平滑。

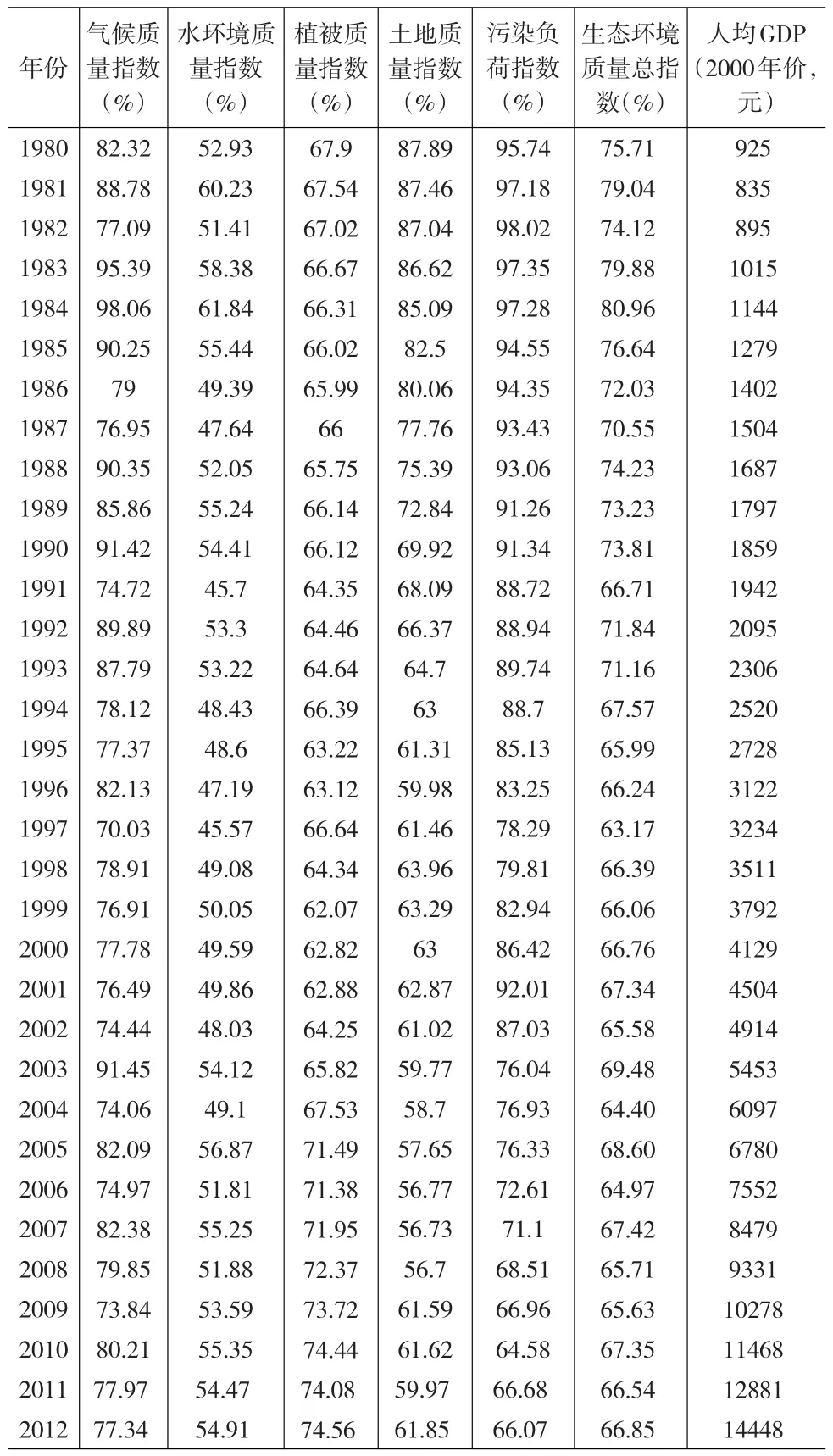

表1 甘肃省生态环境质量指数和人均GDP

为计算环境质量评价指数,首先对实物量指标进行无量纲化和正向化处理;其次,利用计权型多因子环境质量指数计算方法,得出甘肃省1980~2012年各因素质量指数及环境质量总指数,计算结果如表1所示。具体计算方法及各因素指数的计算依据参见文献[3]。另外,由于本文模型分析所需,甘肃省1980~2012年2000年价格人均GDP也一并附于表1中。

3 基于环境质量的EKC模型(e-EKC Model)的构建

如前所述,本文研究的主题是用“环境质量总指数”代替学术界常用的“环境压力指标”验证扩展EKC的存在性。因此,本文提出以下两个假设:

假设1:甘肃省扩展EKC存在,即在经济发展初期,随着经济的发展,环境质量指数降低;当经济发展水平达到一定水平后,环境质量指数达到拐点,然后随着经济发展水平的提高,环境质量指数随之上升。

假设2:经济发展与环境质量之间存在长期稳定关系,并且经济发展是环境质量变化的原因。

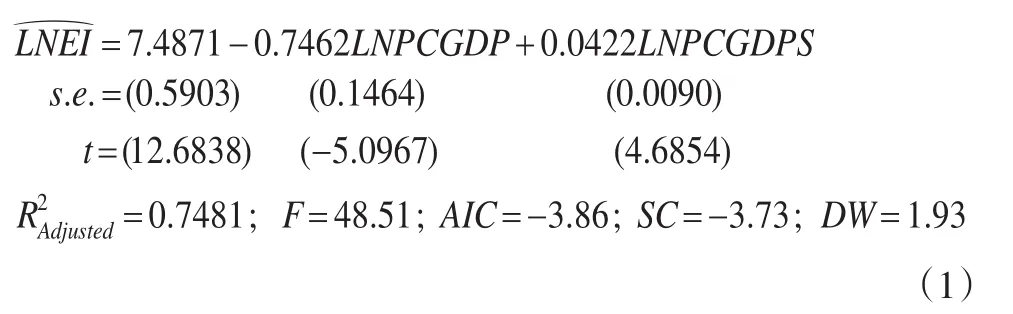

这里先检验假设1,假设2的检验在下一个问题中研究。如图1所示,如果假设1成立,“基于环境质量的EKC”实际上是一条二次曲线。因此,本文以甘肃省1980~2012年“环境质量总指数”描述环境质量的变化;以“人均GDP”描述经济发展水平。首先,为了消除价格影响,将名义人均GDP转化为2000年不变价人均GDP;其次,为消除异方差性,对这两个变量取对数后,建立以“生态环境质量总指数的对数”为被解释变量,记为LNEI,“实际人均GDP的对数与其对数的平方项”为解释变量,分别记为LNPCGDP和LNPCGDPS的e-EKC模型,结果如下:

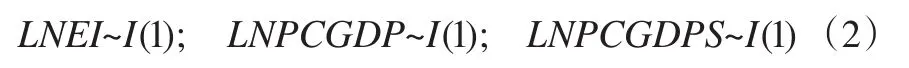

观察回归检验统计量,各参数在0.05的显著性水平下都通过了显著性检验,同时,可决系数较大且残差序列不存在序列自相关。另外,由回归标准差为0.0336可知,LNEI的各实际值与其估计值之间拟合差异较小,估计值的代表性较强,故模型拟合效果比较理想。为直观期间,将模拟结果图形化,如图3所示。

图3 生态环境质量与人均GDP的拟合曲线

表2 变量LNEI、LNPCGDP和LNPCGDPS的ADF以及PP检验结果

拟合结果表明,生态环境质量指数的变化率与人均GDP的变化率之间存在二次函数关系,即随着人均GDP的增长,生态环境质量先是逐渐退化,当其达到一定界限后趋于平稳,之后随着人均GDP的增长而生态环境质量开始改善。由于模型中生态环境质量在2005年达到最低点,这时人均GDP的对数值为8.8217,模拟得到人均GDP为6780(2000年价格)元时,甘肃省生态环境质量达到“拐点”。因此,在假设甘肃省现行环境经济政策保持不变的条件下,基于生态环境质量的EKC对于甘肃省的经验数据是存在的,即本文假设1成立。

4 基于生态环境质量的EKC模型的计量分析

上述e-EKC模型只能说明人均GDP和环境质量指数之间的关系在统计上是显著的,但尚不能说明经济发展和环境质量之间存在长期稳定关系,即上述假设1成立,并不能说明假设2一定成立。为检验假设2是否成立,避免“伪回归”现象,需要对e-EKC模型进行计量经济学检验,包括单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验等。

4.1 单位根检验

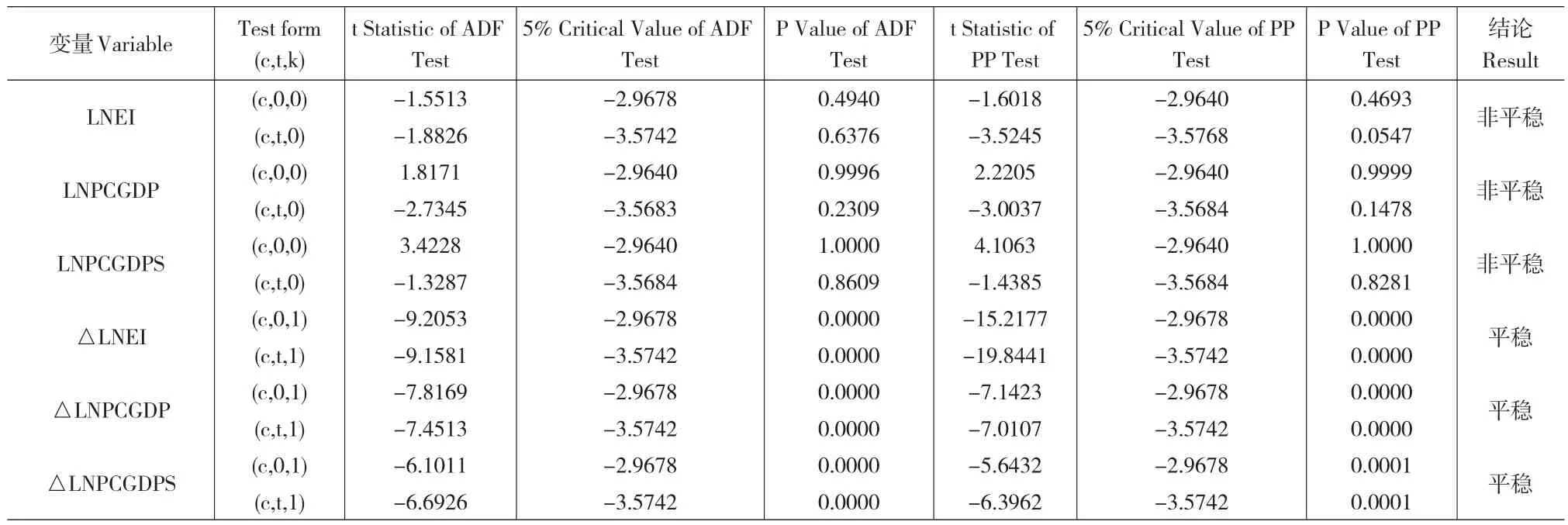

对LNEI,LNPCGDP和LNPCGDPS进行单位根检验,以判断变量单整的阶数。在检验前,需设定序列是否含有常数项或者时间趋势项。观察原序列的散点图可知含有线性趋势项,所以选择只包含常数项和既包含常数项又包含趋势项的检验形式,分别进行ADF检验和PP检验,其结果如表2所示。

由表2可知,生态环境质量指数对数值、人均GDP对数值以及人均GDP对数值平方的ADF统计量在0.05水平下不能拒绝原假设。取一阶差分后的ADF在各种检验形式下的统计量都小于在0.05水平下的临界值,结果拒绝原假设,即LNEI,LNPCGDP和LNPCGDPS经一阶差分后时间序列没有单位根,或者说,生态环境质量指数对数值、人均GDP的对数值和人均GDP对数值的平方序列都是一阶单整的,记为:

4.2 协整检验

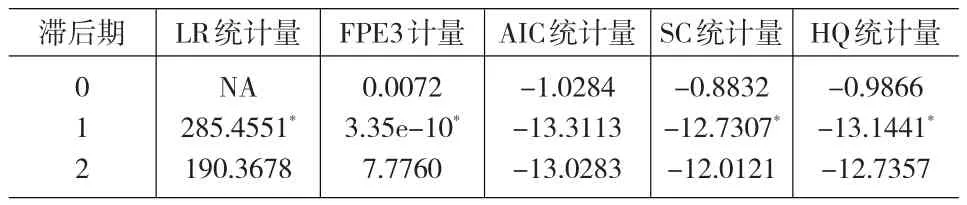

如果两个变量都是单整变量,只有当它们的单整阶数相同时,才可能协整。本文为三变量协整检验,经典的协整检验方法有两种—E-G两步法和JJ(Johansen—Juselius)检验。研究表明[4~5],如果使用静态OLS回归方法,采用E-G两步法检验出协整关系的可能性大于协整关系实际存在的可能性,而Johansen协整检验不仅克服了前者的缺陷,而且能精确给出协整向量的个数。因此,本文采用Johansen协整检验方法。文中LNEI,LNPCGDP和LNPCGDPS都是一阶单整序列,为检验所建立的回归模型是否有效,即生态环境质量与经济增长之间是否存在长期稳定关系,还需确定协整检验最佳的滞后阶数、协整方程的形式以及检验临界值方法。本文采用LR统计量、有限预测误差(FPE)、赤池信息准则(AIC)、施瓦茨准则(SC)以及HQ准则来确定变量的滞后阶数(见表3)。

表3 滞后期检验结果

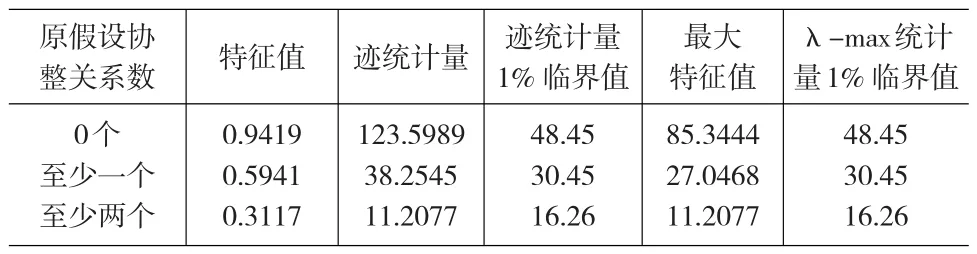

由表3可知,除AIC信息标准外,其它标准显示最优滞后阶数均为1阶,故选择非限制VAR(p)系统滞后阶数为1阶。相应的,协整检验滞后阶数为p-1阶,即0阶。选取协整方程形式的第四种情况—水平形式的Yt和协整方程都有线性趋势,并选择O-L作为协整检验临界值方法。最后,对序列LNEI,LNPCGDP和LNPCGDPS进行0阶滞后的协整分析见(表4)。

表4 Johansen协整检验结果

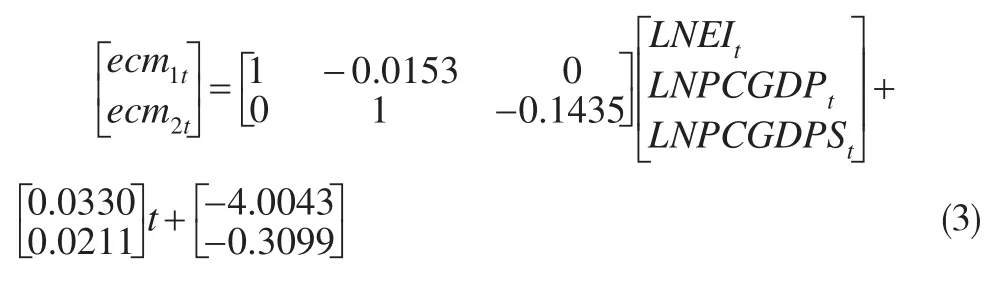

协整序贯检验过程见(表4)显示,分别比较迹统计量和最大特征根统计量的取值与其对应1%置信水平下的临界值,在协整关系数为“至少一个”的原假设时显著而在“至少两个”时不显著,表明系统只有两个协整向量,协整方程如下:

式中ecm1t与ecm2t表示环境质量指数、人均实际GDP、人均实际GDP平方以及时间趋势的线性组合,作为误差修正模型的误差修正项,反应变量之间的长期均衡关系,内生变量系数矩阵的逆矩阵为协整向量矩阵。协整关系的存在证明了环境经济系统长期均衡关系的存在。

4.3 格兰杰(Granger)因果关系检验

在判断序列的稳定性、确定了模型的滞后阶数以及进行了Johansen协整检验,并发现存在协整关系后,可以应用Granger因果关系检验方法确定变量之间相互关系的方向和强度。结果如表5所示。

表5 Granger因果关系检验结果

检验结果表明,在5%置信水平下,人均GDP对生态环境质量具有显著的Granger影响,反过来生态环境质量对人均GDP则没有明显的影响作用。对于人均GDP的平方项与生态环境质量关系,结论同上。生态经济学家把经济变量看作环境恶化的原因得到了证明。虽然检验结果表明,生态环境质量对人均GDP不具有显著的影响,这是因为甘肃省生态环境较差时期虽然处于“生态赤字”阶段,但没有发展到资源即将枯竭的程度,或者说虽然甘肃省生态环境质量已经明显退化,但其程度尚未达到已经显著制约经济发展的程度。至此,假设2得到验证,经济发展与环境质量之间存在长期稳定关系,并且经济发展是环境质量变化的原因。

5 研究结论

(1)本文根据甘肃省2008~2012年时间序列数据,综合考虑气候、水环境、植被、土壤以及污染负荷等生态环境因子,首先编制“生态环境质量总指数”,代替“环境压力指标”,研究经济发展与环境质量之间的关系,即对本文提出的两个理论假设进行了实证检验。研究结果表明,甘肃省经济发展与环境质量之间存在长期稳定关系,经济发展是环境质量变化的原因。在经济发展初期,随着经济的发展,环境质量逐渐退化;当经济发展水平达到一定水平后,环境质量达到拐点,然后随着经济发展水平的进一步提高,环境质量开始改善,即根据甘肃省实证结果,本文所构建的扩展EKC存在。

自20世纪90年代,学者们以甘肃省为对象,基于污染负荷对甘肃省的EKC特征进行了系统研究。由于选取的污染负荷指标不同,研究结论存在较大差异,与EKC拐点所对应的人均GDP水平在1000美元和数万美元之间。相比之下,本文所构建的e-EKC拐点相对较早,这与甘肃省的经济结构密切相关。甘肃省经济发展的支柱产业是工业,尤其是重工业比重长期偏高。尽管近年来环境保护政策不断完善,力度不断加大,但由于经济发展速度加快,节能减排压力增加,“三废”排放量不可能在短期内发生实质性改变。另外,生活污水排放加快,进一步增加了环境污染负荷。也就是说,相对于其它生态环境因子,尽管污染负荷要素得分相对较低,但是由于污染压力只是整个生态环境的一个要素,而且,相对而言,其它四个要素属于生态环境的基本条件,在整个环境质量评价体系中,污染负荷属于人为因素,其权重较低。因此,以甘肃省的经验数据研究基于污染负荷的EKC,拐点出现要比基于生态环境质量的EKC晚,甚至没有拐点。

(2)环境经济系统的单向Granger原因具有局限性。计量检验结果显示,经济增长是生态环境变化的重要原因,但反之则不显著。生态经济学家阿兰·兰德尔(Alan Randall)认为,“自然资源和环境舒适的价值不能在市场上反映出来”,终将导致“不断地用未标出价格的货物来换取标出价格的货物与服务,最终使人类总的满足减少”。因此,虽然环境质量退化没有对经济增长形成明显的制约作用,但是,如果环境退化程度突破某一极限,环境质量对经济发展的逆向制约作用可能非常显著。

[1] Grossman G,Krueger A.Economics Growth and The Environment[J].Quarterly Journal of Economics,1995,110(2).

[2] 李峰.环境质量库兹涅茨曲线倒U型关系分析[J].山西财经大学学报,2008,30(11).

[3] 王永瑜,王丽君.甘肃省生态环境质量评价及动态特征分析[J].干旱区资源与环境,2011,25(5).

[4] Johansen S.Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vec⁃tors in Gaussian Vector Autoregressive Models[J].Econometrica,1991,(59).

[5] Johansen S,Katarina J.Maximum Likelihood Estimation and Infer⁃ence on Cointegration-With Application to The Demand for Money[J].Oxford Bulletin of Economics and Statistics,1990,(52).

[6] Daly,H.E. Beyond Growth[M].Boston,MA:Beacon Press,1996.