狭窄区域V形转体墩的设计构想与施工

2015-07-25梁栓民

梁栓民

狭窄区域V形转体墩的设计构想与施工

梁栓民

摘 要:通过在既有公路、铁路交叉地段施工新建铁路V形转体墩的工程实例,介绍地形狭窄区域异形墩的构造设想及转体施工工艺,既能保证既有铁路运营安全,减少征地拆迁投入,又可加快施工进度,施工效果明显,可为类似工程情况处理提供借鉴。

关键词:转体施工;V形墩;施工技术;平转法

1 工程概况

西固黄河特大桥位于兰州市西固区及安宁区,兰州台至左线28#墩按左右单线桥设计,28#墩至中川台按双线桥设计,左线上跨既有兰新铁路后与右线并行,双线桥长4931.69m,左右单线桥长分别为906.23m和841.75m。

左线23#墩处为3层公铁立交关系,兰州—中川机场线左线上跨既有兰新铁路,兰新铁路又上跨康乐路,平面、空间关系复杂。左右线上下部结构独立设计,左线23#墩采用门式墩上跨兰新铁路(见图1)。

图1 左线23#墩、右线21#墩地理位置关系示意图

2 V形墩设计构想

左线23#墩位于市区,左线与既有兰新铁路夹角约13°,门式墩承台高出康乐路5~7m,右侧位于既有铁路路基边坡上,左侧是大片居民自建房,施工条件很差,重型施工机械进场需要临时便道和作业场地,必将引起大范围拆迁,加之过高的拆迁诉求使得无法进驻场地开展施工。此外,门式墩盖梁底部距离接触网承力索距离为0.8m,在盖梁现浇施工中其支撑架设计难度较大(无法满足铁路技术规范相关要求),其支架安拆及现浇盖梁施工对既有铁路运行影响及存在的安全隐患均较大。鉴于上述情况,根据现场踏勘,经深入分析并结合场地特点,提出在23#墩位处既有兰新铁路右侧利用盖梁支承左右线简支梁、基础合并的设计方案。

左线23#墩位处左右线里程基本对齐,且均为32m单线简支T梁,梁质量和二期恒载完全相同,左右线线路中心间距约17.253m,拟定盖梁长度23.5m。受既有兰新铁路限界控制,墩身构造只能采用独柱或倒三角轮廓,经分析比较,倒三角轮廓墩身不仅可以很好适应桥下限界要求,还具有减小盖梁悬臂、提高桥墩横向刚度的优点。因此,结合上部结构支座位置和受力特点,同时为了减轻墩身自质量,墩身拟定为V形结构。

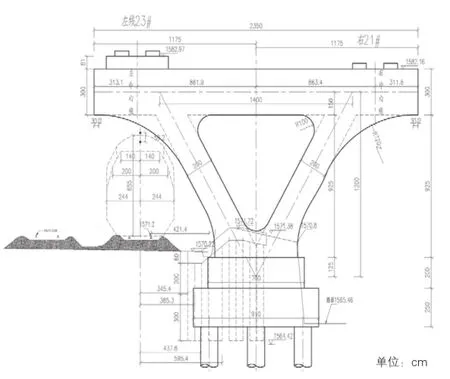

运用平面杆系单元模型(西南交通大学BSAS程序)和实体单元模型(Midas程序),对结构在单线双孔重载左线有车(该工况下V形墩结构受力极不平衡,横向弯矩和变形最大)和双线双孔重载左线有车(该工况下V形墩结构受力左右基本平衡,竖向承载力最大)等工况下进行结构受力及变形分析。确定V形墩墩底中心位于左线23#墩线路中心与右线21#墩线路中心连线的中心点上,V形墩横桥中心与该连线重合。墩底截面与承台夹角9°43'22"。承台桩基平行于既有兰新铁路,距离为3.8m。V形墩两肢夹角60.5°,盖梁高3m,盖梁顶至墩底11.85m,盖梁全长23.5m,宽3.4m,V形墩顺桥向3m,墩底横桥向6m,一肢厚度2m。V形墩顶部与盖梁相接处设R680cm的圆弧倒角,以满足既有兰新铁路限界要求(见图2)。

3 V形墩转体施工工艺

由于V形墩悬臂端位于既有铁路上方,结合现场地形及结构自身情况,选择整体顺线路方向支架现浇施工V形桥墩,将转体系统布置于承台顶与V形墩底,墩身及盖梁分别在支架上现浇施工,张拉盖梁的预应力筋,拆除转体部分支架,形成自平衡转动体系,待施工完成后,结合既有铁路运营、施工及天气情况等因素,通过转体系统的牵引将V形墩逆时针旋转80°16'38"就位,转体就位后架设上部简支梁。

3.1 施工方法

本方案采用墩底转体方式,在承台与V形墩之间设置球铰和撑脚,钢球铰设在承台顶中心位置。在施工V形墩之前,按设计位置预埋φ32mm精轧螺纹钢临时固结上下转盘,另外采用上下楔形钢板稳固撑脚并焊接,使撑脚与承台临时固结,以增加梁体施工的横向抗倾覆性。转体球铰安装就位、撑脚临时固定后,采用支架现浇施工V形墩及盖梁混凝土。V形墩及盖梁施工完成后,准备进行转体施工。转体前锯开上下转盘间的精轧螺纹钢,同时拆除撑脚底的楔形钢板,然后进行转体施工。转体就位无误后,再次采用上下楔形钢板稳固撑脚,并将其锁定,保证转体单元不会再次产生位移。对地盘上表面进行清洗,焊接预留钢筋,立模浇筑封固混凝土,使上下转盘连为一体。

综观近代中国语文教育方法的发展,大致经历了这样几个时期:(1)二十世纪初近代教育方法的启蒙期;(2)二十年代西方现代教学方法的移植期;(3)三十至四十年代对教育方法的反省和过滤期。

平转法转动体系主要由承重系统、顶推牵引系统和平衡系统构成。承重系统由上转盘、下转盘和转动球铰构成,下转盘是支撑转体结构全部质量的基础,上转盘为纵横双向体系,是转体结构的重要结构,转体完成后,上下转盘共同形成基础,转盘之间设转动球铰,通过球绞使上转盘相对于下转盘转动,达到转体目的;本桥转体选用2套4台液压、同步、自动连续牵引系统(牵引系统由连续千斤顶、液压泵站及主控台组成)及牵引反力支座、助推反力支座构成;平衡系统由结构本身、上转盘8对φ500mm×20mm的钢管混凝土圆形撑脚组成。

图2 23#墩结构图

(1)球铰制造和安装。钢球铰直径1800mm,厚度40mm,分为上、下2片,是转体施工的转动体系。钢质球面在工厂制造,在下球铰面上按设计位置铣钻四氟板镶嵌孔,同时在下球铰面上设置适量混凝土振捣孔,以便球铰面下进行混凝土施工;下球铰混凝土灌注完成后,将转动中心轴φ320mm钢棒放入下转盘预埋套筒中;然后进行下球铰聚四氟乙烯滑动片和上球铰的安装。球铰设计最大静摩擦系数0.10,最大动摩擦系数0.06。

(2)撑脚、滑道及砂箱布置。为了增强转体过程中结构自身的稳定性,防止结构发生较大倾斜,在每个上转盘底面,沿距转动中心距离为240cm的圆周上均匀布设8个双φ500mm×20mm的圆形钢管混凝土撑脚,每个撑脚下设石英砂,在撑脚下方设置半径2.0m、宽0.8m的可调式环形滑道,转体时撑脚在滑道内滑动,保持转体结构的平稳性,整个滑道面在同一水平面上,相对高差在1mm以内。当转体发生倾斜时,撑脚先支承于下转盘滑道上,防止发生进一步倾斜。为减小撑脚底面与滑道间的摩擦,撑脚底面钢板与滑道接触面部分由工厂加工定做,接触面应刨平,镀铬后刨光处理。为保证卸架后撑脚与滑道不挤压紧密从而使转体顺利进行,在滑道上撑脚之间设8个φ460mm×20mm的砂箱,砂箱内设石英砂。

3.2 施工流程

采用中心支承转动、辅以保险平衡撑脚稳定的方案,并以中心支承为转体体系,在上下层承台间设置转动体系。

下承台顶面布置不锈钢滑道、助推反力支座、牵引反力座等;上承台底面布置钢管混凝土撑脚、托盘,撑脚底部距离下转盘滑道顶面20mm。卸架后撑脚底面与滑道顶面间的缝隙不得小于10mm。实际转体过程在撑脚与滑道间设置四氟板,并在四氟板底面涂一层黄油聚四氟乙烯粉末。

牵引反力支架布置于下承台,牵引索布置于上承台底部混凝土托盘上,并缠绕一周。

盖梁浇筑完成后,启动牵引系统,上承台、墩身及盖梁形成的整体绕球铰中心位置设置的钢轴旋转设计角度,到达设计位置、精确测量并临时限位后,及时连接竖向钢筋并采用C50微膨胀混凝土填充两层承台间的缝隙进行封盘。

3.3 施工注意事项

(1)转动体系的核心是转动球铰,是转体施工的关键结构,其制作和安装精度要求很高,必须保证球铰的加工质量及加工精度。

(2)下转盘混凝土二次浇注时,为防止后期施工过程中水或杂物进入上下球铰间的空隙,施工时下转盘混凝土顶面比下球铰顶面低2cm,且必须保证混凝土密实度。

(3)穿钢绞线时不能交叉、打搅和扭转,所用钢绞线应尽量左、右旋均匀布置。

(4)调整好前后顶行程开关位置,既不能让行程开关滑板碰坏行程开关,又不能因距离太远使得行程开关不动作。

(5)试转前需进行称重平衡试验,测试转体部分的不平衡力矩、偏心矩、摩阻力矩及摩擦系数等参数,对V形墩转体进行配重,满足转体过程中墩身的平衡要求。

(6)转体过程中需对墩身进行监控,主要监控项目包括转体前后及转体过程中下盘应力情况、梁体根部应力与变形、转体平衡情况、转体速度及其对转体运行平稳的影响。通过上述项目的监控,及时为转体平稳、顺利、安全运行提供方案控制依据和保证手段。

4 结束语

通过新建中川铁路西固黄河特大桥23#墩的工程实例,对铁路建设异形墩施工提供了新的思路,将先进的转体施工工艺与V形墩相结合,解决了由于地形、公铁交叉及空间作业面小无法施工等难题,加快了施工进度、节约了征地拆迁资金、减少了对既有铁路运营及安全的影响,在未来建设过程中具有一定的推广意义。

5 参考文献

[1]黄棠.结构设计原理[M].北京:中国铁道出版社,1990.

[2]陈伟,李明.桥梁施工临时结构设计[M].北京:中国铁路出版社,2002.

[3]周水兴,何兆益,邹毅松,等.路桥施工计算手册[M].北京:人民交通出版社,2001.

[4]刘吉士,阎洪河,李文琪.公路桥涵施工技术规范实施手册[M].北京:人民交通出版社,2011.

[5]徐为民.连续钢箱梁墩顶转体技术研究[D].济南:山东大学,2013.

梁栓民:兰州铁路局建设管理处,工程师,甘肃 兰州,730099

责任编辑 高红义

中图分类号:U443.2

文献标识码:A

文章编号:1672-061X(2015)05-0044-03