“地球和地球仪”图表教学建议(人教版)

2015-07-24

一、教学分析

“地球和地球仪”是人教版地理教科书七年级上册地理第一章第一节内容,本节作为整个初中地理课程体系的开篇,是学习地理的基础内容,也是学习世界地理和中国地理的前提,在初中地理学习中具有举足轻重的作用。然而,据笔者10年的一线教学调研发现,学生认为初中地理最难的内容就是本节,那么如何突破本节教学的重难点?基于新课标对地图的重视,建议在教学中加强地图判读、分析等能力训练,并在以后的各种情景中反复应用地图,逐步提高学生的读图能力,养成用图习惯。本文通过对教学的分析,从图像剖析的角度,对本节教学提出建议。

与本节教材相对应的课程标准要求如下:①了解人类认识地球形状的过程;②用平均半径、赤道周长和表面积描述地球的大小;③运用地球仪,说出经线与纬线、经度与纬度的划分;④在地球仪上确定某点的经纬度。活动建议是用乒乓球或其它材料制作简易地球仪模型。第一项旨在通过该内容的学习使学生受到科学史教育,其它三项是要求学生掌握的知识和技能。本节包含以下五个框题内容:地球的形状和大小、地球的模型——地球仪、纬线和纬度、经线和经度、利用经纬网定位。由此确定学习目标如下:通过课本和交流了解人类认识地球形状的大致过程,能说出地球形状,感受前人勇于探索的精神;会用相关数据描述地球的大小;了解地球仪用途,并通过制作简易地球仪,感知地球仪的基本结构;运用地球仪,了解经线和纬线、经度和纬度的特点;能熟练利用经纬网确定某点的经纬度,或根据经纬度确定某点在地球上的位置。

七年级学生第一次系统学习地理课程,对地理学习充满期待和向往。但是本节内容比较抽象,涉及空间概念较多,学生很难直观感知。因此,教学中需借助实物、地图、模型等辅助教学,让学生进行观察、对比;还需教师进行有效的教学指导,让学生根据已有知识体系,由易到难、由已知到未知、由抽象到具体,建立立体空间概念和思维。教师在本节教学中下足功夫十分必要,不仅要让学生突破教学难点,还要激发学生地理学习的兴趣和热爱科学的热情,否则学生在该内容上“知难而退”,接下来两年的地理教学将很难开展。

二、图表剖析及教学建议

1.通过复合图和示意图了解人类认识地球形状的过程

地理复合图是指在同一幅图像内包括多种类型的地理图像,有利于培养学生地理综合分析能力、动手操作能力,使学生学会用地理图表来反映地理问题、表达地理思想。本节图1.1“人类对地球形状的认识过程”是由素描图、卫星影像图、分布图和路线图四幅图像组成的复合图像,也是一幅认识地球形状的过程示意图。关于地球形状,对未学过立体几何的初一学生而言,虽有少数学生不会用三维空间描述,将其说成“圆形”,但绝大部分学生已经知道地球形状是球体。然而在科技发达的今天,很多学生却难以想象古人眼中的地球形状是怎样的,他们又是如何认识地球形状的?图1.1第一幅素描图让学生形象直观地感受“天圆如张盖,地方如棋局”,即 “天圆地方”。新教材省略“天如斗笠、地如覆盘”的认识过程,教师可补充一幅素描图让学生了解。后来人们根据对月食、海边帆船的观察,推测地球是个球体,新教材中没有用图展示其原理,可让学生自己讲解交流。第三幅图结合阅读材料的学习,不仅让学生从地理角度认识地球,也学习人类认识地球的历史,更从情感上激发学生不畏艰难追求科学、探索真理的意识。四幅图从古代人的直觉认知,到对地球形状的推测,再到环球航行的实践,最后到人造地球卫星照片的直观认识,简单直观地呈现人类认识地球形状的过程,展示人类不断进行科学探索的过程。

图1.2用3个参数来描述地球的大小,学生对数据大小不能直接感知,可借助其熟悉的事物对比。如第4页活动第2题,用足球场面积与地球表面积对比,用400米跑道长度与地球最大周长对比,让学生感知地球的“大”。

2.利用景观图认识地球仪

地理景观图主要是反映地理事物外貌特征的图像,它们将不能直接观察到的地理事物呈现在学生眼前,使其产生较为直观的印象,有助于增加感性认识、开阔视野、加深印象、激发兴趣。本节有3幅地理景观图,图1.3“地球仪”在条件不足的学校可以让学生了解地球仪的外貌、基本构造及用途,条件较好的学校则可以用地球仪教学。图1.7“基多赤道纪念碑”和图1.10“格林尼治0°经线”,展示地球仪上的特殊经纬线——赤道(0°纬线)和本初子午线(0°经线)的地面标志。教学中可让学生知道地球仪上的点和线都是为了研究方便而人为设定的,地球表面本身并没有这些点和线。

3.阅读分布图掌握经纬线(度)分布及特点

地理分布图,反映地理事物的空间位置、分布规律、分布特征、分布范围等,主要储存地理事物的空间分布信息,它是学习地理最必要的工具,也是最直观、最简明的地理教学资源,在地理课中始终起着重要作用。本节共有6幅分布图。阅读这些图时,可引导学生利用点、线、面相结合的方法整体性看图,逐步了解经纬线、经纬度、经纬网的空间分布,培养学生的空间思维和意识。

图1.6“纬线和纬度”展示地球仪上纬线的分布规律和特征、纬度的分布规律等,教学中引导学生读图时,还可结合对地球仪的观察,设置由浅入深、由易到难的自主导学问题进行。导学设计如下:①地球仪上什么线是纬线?②地球仪上的纬线是什么形状?③地球仪上最长的纬线在哪里?其长度是如何变化的?④纬线的两端分别指向什么方向?⑤地球仪上一共有多少根纬线?用虚线表示的纬线有几根?分别叫什么名称?⑥不同的纬线如何区分?⑦最小纬度是多少?在哪里?最大是多少?在哪里?⑧相同的纬度如何来区分?⑨归纳纬度的变化规律。用同样的方法可指导学生读图1.9“经线和经度”,学习经线和经度的特征,然后用表格进行对比归纳(如表1、表2)。经过观察、对比、练习,大部分学生基本了解经纬线和经纬度的划分。但反馈时,仍有部分学生容易将纬线和经线混淆,笔者尝试用“纵经横纬”四个字让学生记忆,效果一般。后来笔者用形象理解法帮助学生记忆,将纬字的拼音wei的首字母W拉直是横的,经字的拼音jing的首字母J拉直是竖的,学生就不易混淆。

图1.8展示南北半球的划分和分布。学生不难理解南北半球划分的界线,难读懂的是以北极为中心投影的北半球图和以南极为中心投影的南半球图。由于初一学生未学过立体几何,空间思维能力较薄弱,空间概念尚未建立,学生必须借助实物地球仪进行观察,并结合读图才能理解,在此基础上进一步说出位于北半球的大洲和南半球的大洲。

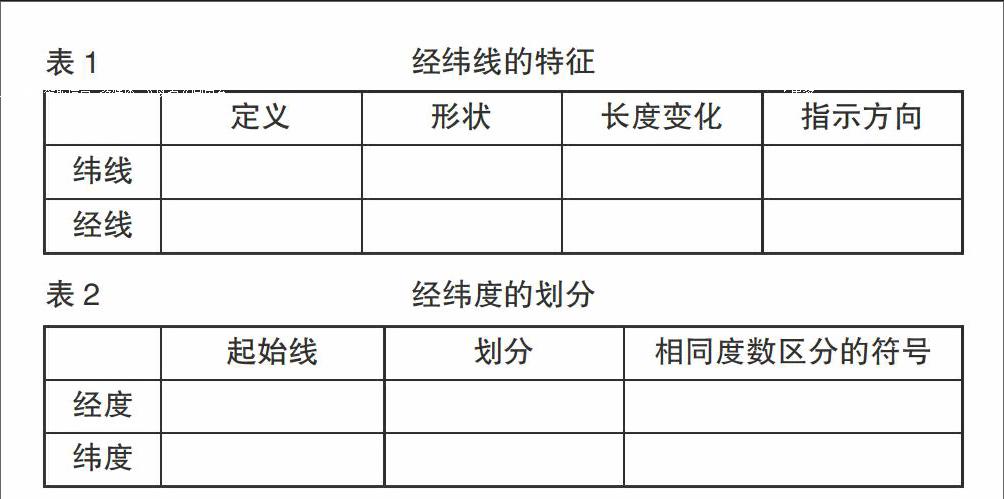

图1.11“东西半球的划分”是本节难点。教学中可以设计情境进行教学,让学生做一次地理专家,“你会用哪两条经线来划分东西半球”,大部分学生都会借用南北半球的划分方法,用0°和180°经线圈,然后引导其他学生质疑这种方法的弊端,从而引出20°W和160°E经线圈。这种教学方法能让学生掌握东西半球的分界线,但到底哪个半球是东半球、哪个半球是西半球尚不清楚,于是笔者在教学中设计图1进行讲解。

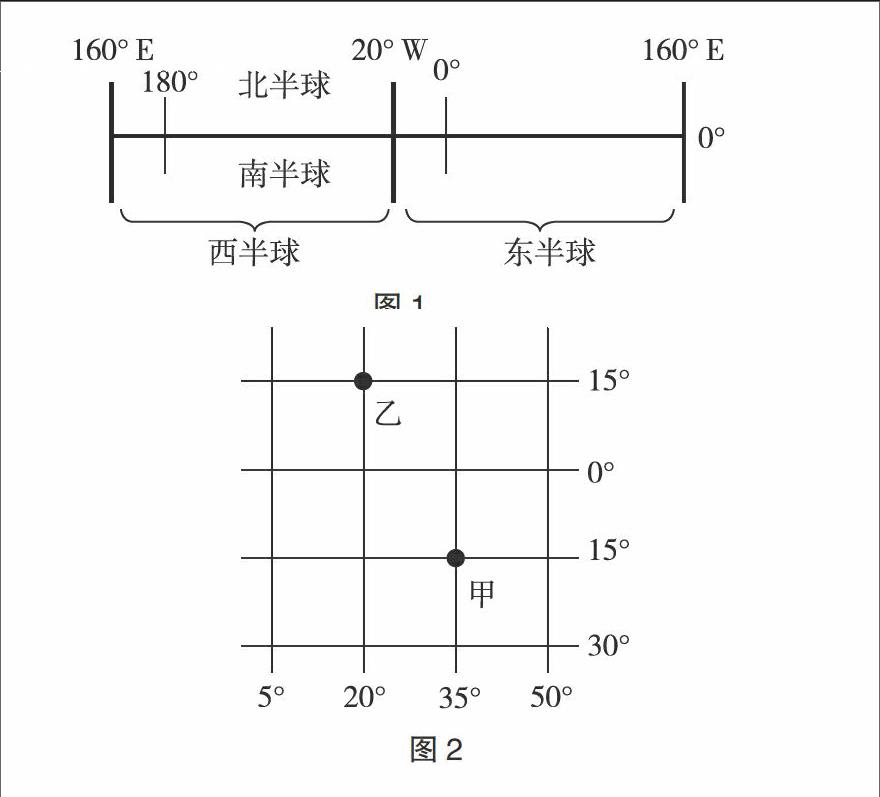

图1.12“经纬网”和图1.13“台风‘梅花位置示意”主要指向如何利用经纬网定位,这也是本节的重难点,教学中可用情境导入激发学生学习热情,用知识迁移法将这个枯燥、抽象的内容化解,贴近学生生活。如展示一张最新电影票,让学生作为引导员帮助幼儿园的小朋友找到座位,学生不仅能从帮助别人的过程中获得认可和成就感,还能将这种方法迁移到经纬网的学习中。该内容需要结合实例举一反三,如教材中的台风中心或第10页的活动题等。也可在黑板上板书简单的经纬网图图2进行练习,培养学生的知识调动和迁移能力。▲