英雄本色 专访摄影指导蔡崇晖

2015-07-22王可舒

3D电影《智取威虎山》上映之初,观影后兴奋不已的笔者打电话给母亲:“《智取威虎山》拍的太好看了,特别是里面的3D特效做的特别精彩,就算我坐的位置很偏我也能感受到来自屏幕的巨大吸引力。”

两天后,笔者接到了母亲同样兴奋的回话,“这部剧比我小时候看的样板戏还要好看,特别是杨子荣,太有英雄气概了”。诚然,影片里,像203、杨子荣、高波这样的军人每一位都是铁骨铮铮的英雄。但在戏外,为这部影片付出无数心血的幕后人员更是英雄。蔡崇晖,就是其中一位。

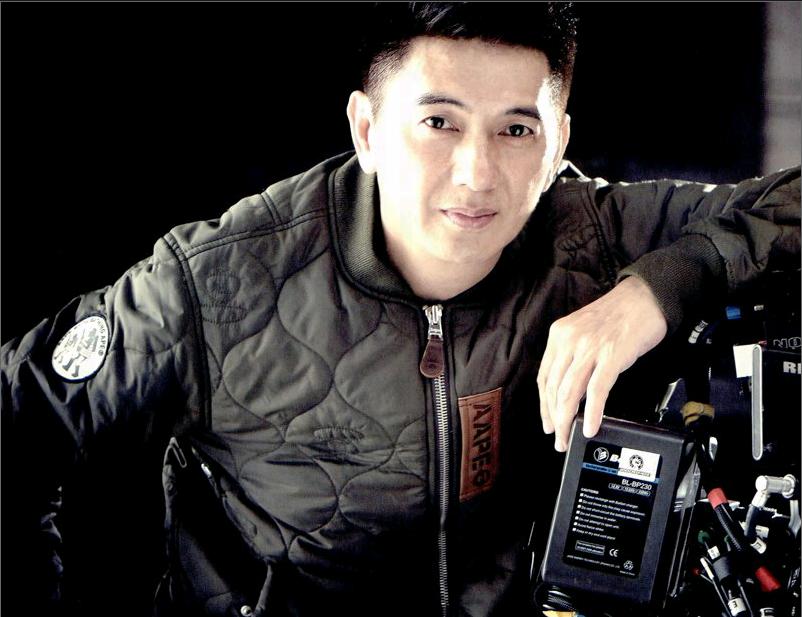

谦虚、勤勉、大气,蔡崇晖带着一股电影人的传统气质。

《智取威虎山》

Q:《智取威虎山》的前身是国产样板戏,摄制组如何将原本“红而专”的题材处理成一部观众容易接受的作品?

A:当时确实考虑过现在的80后90后会不喜欢,所以在拍摄上会比较年轻化一些。但我们并没有刻意避开红色经典,像这个故事里的座山雕三爷、杨子荣都是非常经典而有意思的人物,是很有吸引力的。同样这也是香港与大陆在文化和技术上的一次融合,因为我们现在的电影不光是给中国人看的,还应该和世界接轨,所以我们尽力让整个素材的质量达到一定的水平,让全世界的观众看到中国人比较好的部分。

为了更好的刻画影片中的人物,特别是区分出正面人物杨子荣与反派座山雕,蔡崇晖使用不同的影调来区别。举例来说,座山雕和八大金刚第一次出场时,整场使用了光比很强的光影效果。尤其是座山雕,出场镜头设计使用背光,让人物从阴影里面走出来,并用逆光增强人物脸上的阴影、暗部,以此增强人物的神秘感、压迫感,从而强化座山雕这一反派人物邪恶、黑暗的人物形象。

相反,杨子荣和203的出场方式,就没有特别用对比很强的光影去处理,因为他们是正派、光明磊落的。

《智取威虎山》在同期上映的作品中获得了最多好评,几大影评网站也纷纷给出高分评价,但谦虚的蔡老师队为影片的拍摄还是有一些遗憾之处。

Q:实际拍摄中遇到了哪些困难?

A:《智取威虎山》的拍摄条件极为艰苦,天气环境变幻多端,这些客观因素都影响了拍摄的实际可操作性。比如说夹皮沟大战,这次拍摄时主要采用多机位的拍摄,如果增强一些场面调度和摄影镜头的力度或许会更出彩,包括一些镜头上的设计,多一些主观镜头,增强观众的临场感。就我个人而言,我对座山雕这个角色情有独钟,如果有机会改善,我会在开场的时候通过利用摄影机的移动,丰富镜头语言,将座山雕塑造的更有力量感,虽然现在从全片的效果中来看人物形象已经比较饱满,但是看完成片后觉得还是有所欠缺。

追求完美,也接受遗憾之美,是一种豁达与大气。

3D电影拍摄

Q:从摄影师的角度,您认为3D电影和2D在拍摄手法上有哪些不同?

A:最基本就是从构图开始。因为2D会把主要的人物放在画面的左边或者右边,或者迁就黄金比例。那么3D画面就是拍空间,而并非构图。因为3D机器比较重,运动比较困难。体积大,也很难做到2D机器拍摄出的低角度仰拍。摄影机镜头21mm宽度,不像2D可以更换视角更广的镜头。20可以通过使用广角镜头和长焦镜头产生不同的画面效果,但3D不行。另外2D的摄影机可以靠近物体很近,基本上可以碰到前景的被摄主体,但3D不可以,因为3D需要保持画面内所有东西都非常清楚,不能模糊,不然会影响观众的观看感受。另外还有3D不能很快的摇动机器,这样会影响到观众,在观看的时候会有晕的感觉。且为了后期剪辑的效果,每个镜头的长度基本上不能少于8秒。

早在2009年拍摄《龙门飞甲》时,蔡崇晖就和徐克一起开始探寻适合中国的3D电影拍摄手法。如今,他与徐克导演也已合作过《龙门飞甲》《狄仁杰前传(神都龙王)》《智取威虎山》三部3D电影作品。

采访中蔡老师坦言,目前国内的3D技术与国际水平还是有一些差距。但蔡老师和他的团队多年来一步一个脚印的研究试验,曾与《阿凡达》3D总监交流并协助开发摄制技术、学习先进的3D技术。他们融合多种外来3D技术并开发适于本国的技术,也逐渐形成如今日臻成熟的团队。

A:我们就在片场设立3D影棚,每拍一场戏就立刻剪辑,DI和导演同时观片、讨论。那时非常苦,可是我们悟出了“3D不能与传统荧幕审美观唱反调”的道理。经过《龙门飞甲》《神都龙王》多次研究后发觉,最好的立体画面是建立在最美的传统镜头语言上。只有在好的构图、焦距选择、灯光设计情况下,才有可能塑造好的立体画面。而这时的立体效果要柔柔的围绕着画面里的主体运动,不能为了突出自己而过度加强立体效果,导致观众突然意识到镜头、摄影机和片场的存在而破坏了他们的影片代入感。

《智取威虎山》中令人眼前一亮的3D效果就是这一次次尝试与试验后的成粜。“电影身为商业化艺术,我们也不忘在适当的点,设计很眩眼的3D效果来刺激观众的视觉观。特别是在夹皮沟大战时,有一名金刚向镜头抛飞刀,手榴弹在空中‘子弹时间,土制炮在空中往下落。就整部片来说的话,我们尽量用立体来区分宽阔的大自然与狭窄的山寨,有压迫感的座山雕与矮小的土匪。这会让角色的脸部设计很有层次感。我们在关键的时候给了许多的大特写,这些特写的立体特别突出角色的轮廓。让观众几乎能触摸到他们的大胡子、老鹰鼻,感受到岁月在他们脸上留下的沧桑。”

谈话间,能感受到蔡老师对于3D技术的研发投入了很多心血。也能感受到这位带着一颗赤子之心的八尺男儿对于中国电影业未来的向往。

关于个人

Q:您的摄影风格是什么样的?

A:对我而言,是没有唯一固定不变的摄影风格的。摄影师不应该将自己限制在一种固有的风格里。相反,“摄影风格”是需要为具体每一部电影的内容和题材而量身定做的,它应该从故事里得来,而并非一味盲目坚持个人风格。我个人觉得摄影师应该是什么样的片子都会拍的,跟不同的导演拍不同风格的影片。徐克导演是拍摄前他做任何事情会提前告诉我;周星驰导演常常会有新的想法出现,他每一秒的想法变化都会让我们产生巨大变化,但他们都会要求你把概念从他的电影中表现出来。

蔡崇晖说,作为一部电影的摄影指导,每天的工作是将不同的拍摄任务分配给不同的摄影组;比如A组是负责普通拍摄,B组负责特技摄影,而C组拍摄棚内戏。“拍摄之前每天都会定下来大概拍摄的方向,我就会告诉我的掌机需要拍摄什么样的内容,研究怎么去拍摄会更好的表现故事情节;而拍摄时我就会和导演会坐在监视器旁,对于拍摄中的构图等细节提出自己的意见。”

有人认为,摄影师就是一个技术工种而非艺术行当,只需将导演所需画面拍摄出来就是完成任务。笔者并不赞同这种说法,在采访蔡崇晖后,更是坚定了自己的看法。摄影师是既懂技术又有想法的存在,是他们赋予了每一个电影画面生命,他们隐身于摄像机后,用另一双眼睛为我们展现出一个个神奇又美妙的世界。

每个人心中都会有一个英雄情节,因为英雄不仅仅有实力,还有着一股子气概。蔡崇晖既是墓后英雄,也是一位躬身笃行的匠人,他透过摄影机镜头,在表现导演意图的同时也告诉观众——英雄无悔。

责编/王可舒