冠状动脉影像学研究进展

2015-07-20葛晓峰明星综述于波审校

葛晓峰 明星 综述 于波 审校

(哈尔滨医科大学附属第二医院临床医学院心内科,黑龙江 哈尔滨 150081)

冠状动脉粥样硬化性心脏病(coronary arterial disease,CAD)正逐渐成为威胁人类健康的头号杀手,CAD被普遍认为是一种动脉内的慢性炎症反应,缓慢进展并逐渐出现临床症状,其主要特点是动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)斑块的形成,危险因素包括:遗传、性别、高脂血症、高血压、糖尿病、肥胖及吸烟等[1-2]。随着AS斑块的不断进展,可出现冠状动脉管腔的逐渐狭窄,导致营养心肌的血液供应受阻,随后出现心绞痛等临床表现。而当AS斑块破裂,则会形成急性血栓,完全中断冠状动脉的血流,发生致命性的急性心肌梗死。由于AS斑块的这种进展性,冠心病的早期诊断就显得尤为重要。而早期诊断则依赖于选择准确适宜的冠状动脉影像学技术。另外,例如冠状动脉支架植入术是临床治疗CAD的重要方法之一,但是研究发现即便是目前最先进的药物洗脱支架的再狭窄发生率也为10%左右[3],因此选择适当的影像学方法为患者进行治疗评价和术后随访也显得尤为必要。目前,冠状动脉影像学技术的选择种类繁多,比如冠状动脉造影术、多排螺旋CT、冠状动脉核磁共振成像、光学相关断层扫描和血管内超声等,为了方便临床医师针对不同患者进行个体化选择,现就这些影像学方法进行一一阐述。

1 冠状动脉造影术

冠状动脉造影术技术不仅可以观察冠状动脉的分支解剖、病变部位的全貌特征,还可以显示冠状动脉的狭窄程度、分布和某些动脉内粥样硬化病变的特征,以及侧支动脉循环的状态,左心室整体和其节段性运动功能,可为冠状动脉病变疑难病例的确诊、治疗适应证的选择、疗效检验等提供确切的依据[4]。虽然目前新的诊断技术不断出现,但冠状动脉造影术仍然是临床诊断冠状动脉狭窄以及评估冠状动脉支架术后再狭窄的金标准。

在CAD的介入术治疗中,冠状动脉造影术可显示病变的精确位置、局部的特征、近段以及远段血管状态、有无侧支循环供血等,为是否进行手术、手术方式的选择、治疗方案的制订、并发症的术前预防和处理措施准备等提供依据。但冠状动脉造影术仍存在一些限制及不足:(1)通过造影剂显示的充盈血管腔的二维平面轮廓构建推测的冠状动脉三维解剖结构,决定其从任何角度获取的平面图像都仍然可能错误估计病变处的狭窄程度。(2)目前冠状动脉造影设备的最高分辨力为4~5线对/mm,所以不能发现<0.20 mm的血栓和小钙化灶。(3)无法得到两个互相垂直且与所观察血管相垂直的三个垂直相交平面的观测。(4)定量的血管造影检测血管边界的情况,在准确性方面存在着与常规方法所共有的局限性。(5)由于冠状动脉造影术是根据造影剂反映的充盈缺损影像来进行诊断,所以只能反映动脉管腔内造影剂充盈后的大致轮廓而并非粥样斑块病变本身,这样不仅存在观测盲区,也不能提供病变动脉管壁的详细信息和病变程度。因此,在根据粥样斑块形态和其组织学特性制定个体化治疗方案时,冠状动脉造影术就存在局限性。另一方面,冠状动脉造影术对于动脉管腔形态复杂的情况很难进行准确评估,加上冠状动脉造影术常选择病变节段作为正常的参照节段,这也使得冠状动脉造影术常无法准确判定病变的范围和狭窄程度[5]。而且,冠状动脉造影术作为一种有创的诊断方式,同样具有有创检查的潜在危险因素以及并发症发生的可能,如导致患者插管并发症、造影剂毒副作用、术中心律失常、突发急性心肌梗死、脑血管意外,甚至死亡[6]。目前随着冠状动脉造影术的衍生新技术,如虚幻支架、支架下精细显影、支架减影等的发展,虽然可以进一步使狭窄判断再精确,但在多重因素的影响下,冠状动脉造影术仍不能准确反映冠状动脉的狭窄程度,也不能对冠状动脉管壁的斑块性质做出判断。此外,行冠状动脉造影时,射线辐射量较大,对术者与患者的身体均有较大影响,加上操作技术较为复杂,花费较高,这些都会对其在临床的推广进行制约[7]。

2 多排螺旋CT

多排螺旋CT冠状动脉成像技术也是目前CAD诊断的影像学方法之一,其特点为方便、风险低、无创性、价格低廉,可以通过增强扫描及后处理技术对冠状动脉管腔的大小进行测定,得到清晰的显示图像[8]。多排螺旋CT是通过多排探测器及锥形扫描线束来进行亚秒级扫描,可在1次屏气中完成对心脏整体的无间隙薄层扫描,且具有很高的空间分辨率,同时与后置心电门控技术以及后期处理技术结合,为无创显示冠状动脉病变提供了全新的角度[9]。另外,多排螺旋CT观测的冠状动脉血管横断面图像以及容积三维重建图像均可对冠状动脉的主要分支提供清晰的展示,对近中段冠状动脉的展示尤其是左前降支的显示率可在90%以上,这很适合对CAD高危人群进行普遍筛查。肖铮[10]回顾性分析了500例CAD患者病例,发现256层螺旋CT对无狭窄或轻度狭窄的诊断特异性为96%,对中度狭窄的诊断特异性为87.1%,对重度狭窄的诊断特异性为93.7%,其中阳性预测值为8.7%,阴性预测值为96.7%,结论显示256层螺旋CT可以提高冠状动脉疾病的诊断准确性和特异性,其与冠状动脉造影具有一致的对冠状动脉狭窄判断的准确率,可以成为诊断冠状动脉病变的无创筛选方法。多排螺旋CT的高阴性预测值也表明,在图像质量较好以及无严重钙化和运动伪影的情况下,其可用于冠状动脉搭桥或支架置入术后的随访。但是,尽管病变可被显示,但对其严重程度的估计仍存在一定误差,尤其是钙化严重或运动伪影严重的病例,其结果仍然不可靠,还需要进行冠状动脉造影术进一步判断。动脉血管成像对桥血管的客观评价有很高的敏感性及特异性,在检测桥血管的高度上有良好的准确率。发现桥血管闭塞的敏感度和特异度高达98%。多排螺旋CT还能正确显示动脉支架的位置,评价支架位于近段和远段血管的血流,从而间接掌握支架的通畅情况[11]。另外,多排螺旋CT可用对冠状动脉搭桥术后或冠状动脉内支架置入术后的患者进行追踪观察[12]。相信随着多排螺旋CT的临床应用经验的积累和相关技术软件的开发,多排螺旋CT的诊断准确性和适用性将得到不断提高。

3 冠状动脉核磁共振成像

近年来,冠状动脉核磁共振成像正逐渐成为冠状动脉病变无创性检查的重要方法之一,因其无创性、任意层面成像、无电离辐射等优点,同时可以结合电影成像来实现心脏结构和功能的动态成像,逐渐得到越来越广泛的临床应用[13]。研究证实,冠状动脉核磁共振成像对易损斑块的敏感性及准确性分别高达90%和96%。但是冠状动脉核磁共振成像仍有以下不足:(1)冠状动脉核磁共振成像检查具有良好的软组织对比度,能够较准确地评估非钙化斑块的结构特点,但其对钙化斑块不敏感,且容易受呼吸运动、心跳等因素的制约。(2)冠状动脉核磁共振成像对于各主干近段和中段的图像显示较为清晰,而远段则欠佳。(3)另外,如患者体内有金属起搏器等则应避免此项检查。(4)检查过程较长,年长体弱患者完成整个检查耐受度较低[14-15]。

核磁共振在显示变异的冠状动脉时也具有优势,可以针对这类变异血管提供有效的信息[16]。冠状动脉核磁共振还可检测移植血管的平均血流量和在整个心动周期中的血流曲线展示,为搭桥术后的评估提供无创准确的依据[17]。相信随着核磁共振扫描系统的发展,扫描速度的提升和图像质量的提高,冠状动脉核磁共振成像会有更广泛的临床应用。

4 光学相关断层扫描和血管内超声

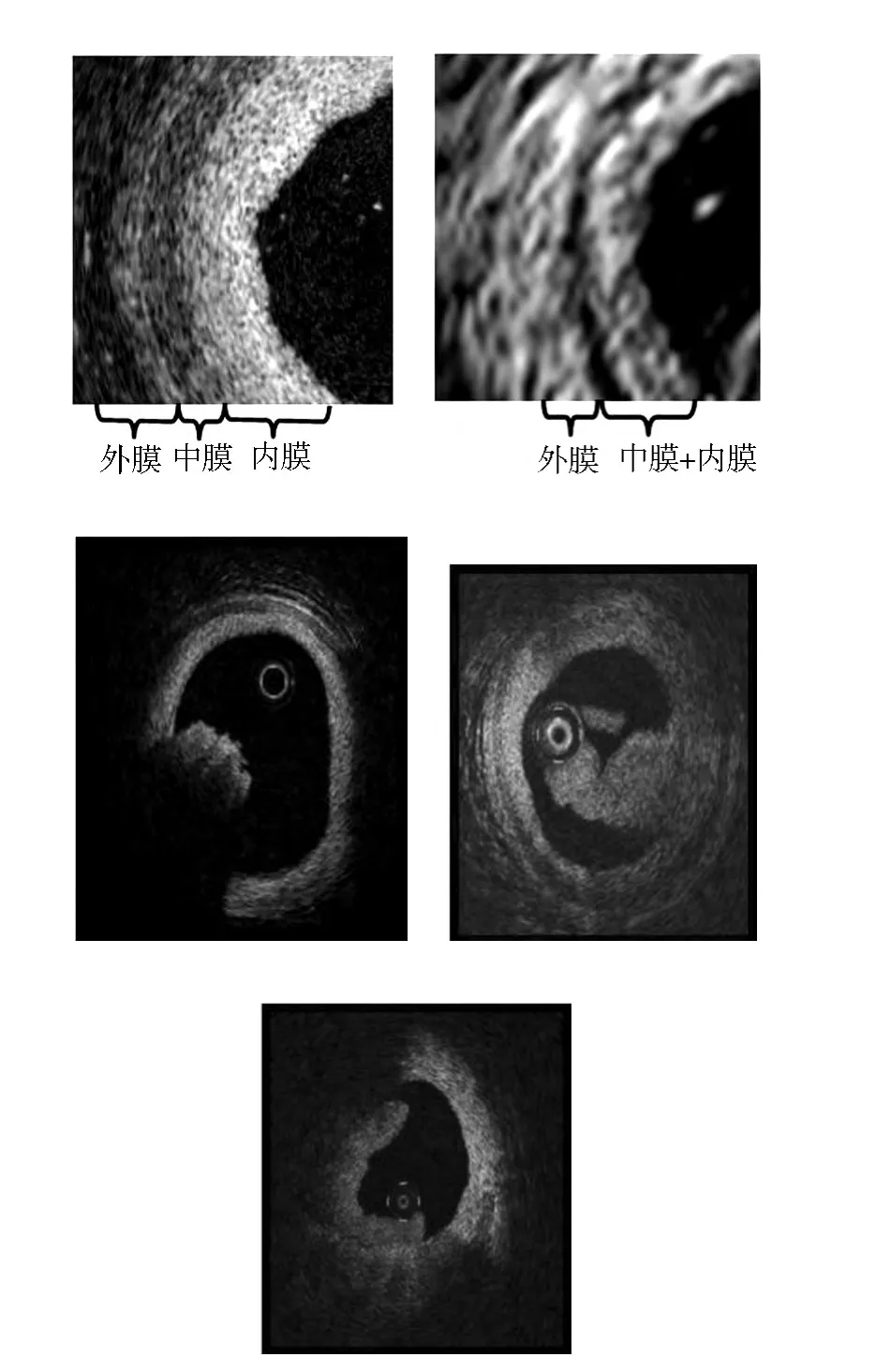

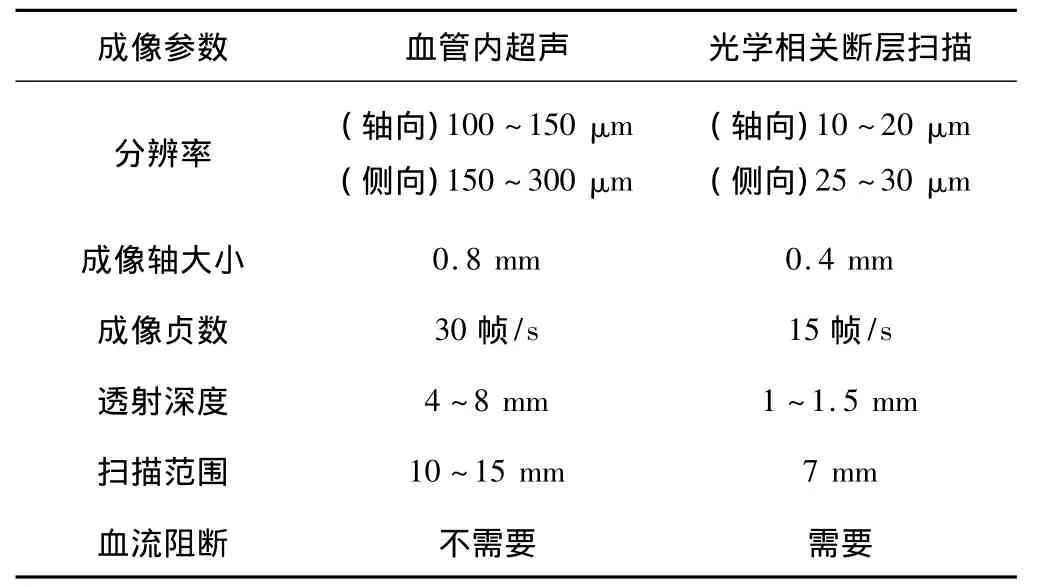

光学相关断层扫描是一种近红外探测微米级组织结构的新型高分辨成像技术[18]。光学相关断层扫描探测可接近组织学分辨率,能显示直径为10~20 μm的动脉血管腔及管壁的形态特征,包括管腔径、腔内血栓等,光学相关断层扫描跟血管内超声相比可更清晰地显示血管壁的三层膜结构(图1)[19]。血管内超声无创性超声影像技术和有创性心导管技术相结合的技术,跟血管内超声一样为临床提供了一种直接观察血管腔及血管壁结构的方法[20]。血管内超声和光学相关断层扫描相比,具有透射深度深、无需阻断血流等优点(表1)。

光学相关断层扫描可以清晰地分辨脂质斑块和钙化斑块,与其他影像技术的研究对比显示,能更好地描述斑块的形态学特征(图2)[21](表1)[22],尤其适用于不稳定斑块的检测,这主要是因为其可以很好地检测出纤维帽的厚度(图3)[23]。哈尔滨医科大学附属第二医院介入中心是目前国际及国内开展光学相关断层扫描检查最多的中心,同时也运用光学相关断层扫描进行了多项临床试验工作,我们从实际工作中总结,在有创冠状动脉血管检测的方法中,光学相关断层扫描对巨噬细胞含量的测定和斑块裂口的检查有着其他检查手段不能企及的优势,另外,我们在国际上首次运用光学相关断层扫描评价裸支架内新生脂质斑块,提出支架内不稳定斑块的破裂可能是晚期支架内血栓的成因之一[24]。运用光学相关断层扫描可以分辨冠状动脉支架植入术后支架周围超微结构的特征,例如支架释放过程是否充分,支架与血管壁贴合是否良好,支架植入术后斑块组织脱垂情况中,血管内超声和光学相关断层扫描对比研究显示,在评价支架周围细节特征方面光学相关断层扫描比血管内超声更有效精确[25]。

图1 上:光学相关断层扫描观察冠状动脉壁三层膜结构下:光学相关断层扫描观察血栓性质,从左分别为红色血栓、白色血栓、混合血栓

表1 光学相关断层扫描和血管内超声成像参数比较

表2 光学相关断层扫描、血管内超声成像与其他三种冠状动脉影像学技术的分辨率及斑块形态学特征的比较

图2 光学相关断层扫描图像和相对应病理图像

图3 光学相关断层扫描可以较为精确地检测纤维帽厚度

5 结语

CAD作为严重威胁人类健康的慢性疾病,临床医师的诊断往往需要冠状动脉影像学检查提供确切、全面的信息。这不仅可作为临床医生的重要诊断依据,同时也可以为进一步的治疗方案做出指导。临床医师应从患者的病情和诊治需要出发,并结合本单位的设备条件和技术经验的综合分析,对冠状动脉影像学作出最适宜个体化的选择,为疾病的诊断及治疗构建准确思路。我们期待,随着影像学技术的发展,有更加准确、无创、方便、价格低廉的CAD影像学方法的诞生。

[1]Kannel WB,D'Agostino RB,Sullivan L,et al.Concept and usefulness of cardiovascular risk profiles[J].Am Heart J,2004,148(1):16-26.

[2]Linton MF,Fazio S.A practical approach to risk assessment to prevent coronary artery disease and its complications[J].Am J Cardiol,2003,92(1a):19i-26i.

[3]Pendyala L,Jabara R,Shinke T,et al.Drug-eluting stents:present and future[J].Cardiovasc Hematol Agents Med Chem,2008,6(2):105-115.

[4]Reiber JH,Tu S,Tuinenburg JC,et al.QCA,IVUS and OCT in interventional cardiology in 2011[J].Cardiovasc Diagn Ther,2011,1(1):57-70.

[5]刘铁军.冠状动脉成像的影像学研究进展[J].实用放射学杂志,2008,24(7):993-997.

[6]Reagan K,Boxt LM,Katz J.Introduction to coronary arteriography[J].Radiol Clin North Am,1994,32(5):419-421.

[7]Garcia-Garcia HM,Costa MA,Serruys PW.Imaging of coronary atherosclerosis:intravascular ultrasound[J].Eur Heart J,2010,31(20):2456-2469.

[8]屈晨,祝岩.冠心病诊断中多排螺旋CT冠脉成像的临床价值[J].中国科技信息,2012,2012(8):167.

[9]Schaller S,Flohr T,Klingenbeck K.Spiral interpolation algorithm formuhislice spiral cpan I:theory[J].IEEE Trans Med Imaging,2000,19(9):822-833.

[10]肖铮.256层螺旋CT对冠状动脉疾病的临床应用研究[D].昆明医学院,2010.

[11]Ropers D,Ulzheimer S,Wenkel E.Investigation of aortocoronary artery bypass graft by multislice spiral computed tomography with electrocardiographic-gated image reconstruction[J].Am J Cardiol,2001,88(7):792-795.

[12]Baumann S,Renker M,Meinel FG,et al.Computed tomography imaging of coronary artery plaque:characterization and prognosis[J].Radiol Clin North Am,2015,53(2):307-315.

[13]Sakuma H.Magnetic resonance imaging for ischemic heart disease[J].J Magn Reson Imaging,2007,26(1):3-13.

[14]Lin K,Carr JC.MR imaging of the coronary vasculature:imaging the lumen,wall,and beyond[J].Radiol Clin North Am,2015,53(2):345-353.

[15]张秋月,刘建军.冠状动脉狭窄及支架内再狭窄的影像学诊断研究进展[J]. 医学综述,2014,20(9):1652-1654.

[16]Wittinger T,Voigtlander T,Kreitner KF.Noninvasive magnetic imaging of coronary bypass grafts.comparison of the haste-and navigator techniques with conventional coronary angiography[J].Int J Cardiovasc Imaging,2002,18(6):469-471.

[17]Sensky PR,Samani NJ,Reek C.Magnetic resonance perfusion imaging in patients with coronary artery disease:a qualitative approach[J].Int J Cardiovasc Imaging,2002,18(5):373-383.

[18]Mrevlje B,Legutko J,Jakala J,et al.Optical coherence tomography of coronary arteries—a novel intravascular imaging modality[J].Deutsch Med Wochenschr,2014,139(39):1941-1946.

[19]于波.OCT在PCI中的应用价值[J].中国医学前沿杂志,2009,1(1):43-44.

[20]Ma T,Yu M,Chen Z,et al.Multi-frequency intravascular ultrasound(IVUS)imaging[J].IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control,2015,62(1):97-107.

[21]van der Marel K,Gounis M,King R,et al.P-001 high-resolution optical and angiographic CT imaging of flow-diverter stents for assessment of vessel wall apposition[J].J Neurointerv Surg,2014,6(Suppl 1):A21.

[22]MacNeill BD,Lowe HC,Takano M,et al.Intravascular modalities for detection of vulnerable plaque:current status[J].Arterioscler Thromb Vasc Biol,2003,23(8):1333-1342.

[23]Kubo T,Akasaka T.Recent advances in intracoronary imaging techniques:focus on optical coherence tomography[J].Expert Rev Med Devices,2008,5(6):691-697.

[24]Hou J,Qi H,Zhang M,et al.Development of lipid-rich plaque inside bare metal stent:possible mechanism of late stent thrombosis?An optical coherence tomography study[J].Heart,2010,96(15):1187-1190.

[25]韩志刚,于波.光学相干断层成像评价经皮冠状动脉内支架术后即刻效果[J]. 中华心血管病杂志,2006,7:625-626.