木兰秋狝的政治图谋

2015-07-14李咏咏孙福何

李咏咏 孙福何

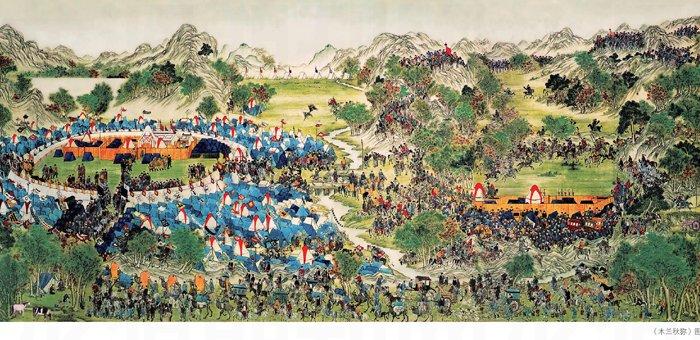

自商纣王至清宣统帝,皇帝皆有狩猎之仪,春称“春蒐”,夏为“夏苗”,秋有“秋狝”,冬则“冬狩”。此仪至满清王朝,因其入关前便世代以狩猎为主要生活方式,素有精骑善射的传统,故而更受重视。其中,尤以木兰秋狝最具声势和特色,且对后世影响深远。这从承德避暑山庄博物馆所藏《木兰秋狝》图便可窥见一二。

选择木兰有深意

“木兰”为满语,意为“哨鹿”。“哨鹿者,凡鹿始鸣,恒在白露后,效其声呼之,可引至。”从《清史稿》的上述解释可以看出,哨鹿当为一种诱猎方式。围场为哨鹿之所,故称“木兰围场”。由于鹿的品种、数量多于其他走兽,故而在行围中,鹿是一种主要猎取对象。

表面上看,木兰秋狝活动的实施是以木兰围场为载体的皇帝礼仪性质的狩猎活动,但康熙帝选择木兰围场作为皇家猎苑,是有其政治目的和战略意义的——木兰围场北控蒙古、南拱京津,可谓战略要地。

清朝入关之初,政局不稳。如沙俄军队侵占我国黑龙江上游区域的雅克萨,吴三桂发动“三藩叛乱”等都让年轻的康熙帝头疼不已。而素以骁勇善战著称的八旗将士在入关的短短几十年里,整日骄逸自安,耽于享乐,战斗力大大下降,尤其是在平定“三藩叛乱“中,表现得尤为可悲,将士不愿出征,士兵不愿打仗,为了逃避战斗他们有的临阵脱逃,有的自作伤痕,更有甚者一人受伤十几人以护送为名返回京师,这让康熙帝十分忧虑。

就在此时,漠南的蒙古察哈尔部布尔尼又发动了叛乱,厄鲁特蒙古准噶尔部首领噶尔丹在漠西闹事。这是康熙帝始料未及的,因为满族崛起于东北的白山黑水之间,之所以能够挥师入关、逐鹿中原,其中不可忽视的因素就是借助了蒙古族的力量。

早在努尔哈赤时期便非常重视与蒙古族的友好往来,并对蒙古采取“北不断亲”的政策,使满族王公贵族和蒙古上层首领保持着婚姻关系,以“姻好”巩固政治上的“盟好”。到皇太极时期,继续推行满蒙联姻政策,在其后妃中就有七人来自蒙古,而他的女儿也多数下嫁给蒙古的王公贵族。

错综复杂的姻亲关系使清王朝的统治者一直认为,蒙古族是最坚强的后盾和同盟军。但沙俄侵占雅克萨、三藩之乱后,让康熙帝立即把注意力转向北方。

为了加强对蒙古各部的管理,提高满蒙八旗兵的军事素质,在康熙二十年(1681年),朝廷便举行北巡,北巡的队伍出喜峰口,经宽城进入蒙古卓索图盟,喀喇沁旗,北上至今围场塞罕坝一带。自1681年设立木兰围场后,每年令八旗子弟习武木兰即成祖制。

皇帝行猎讲究多

兴隆阿的《木兰秋狝》图,描述的是清帝秋天围猎时的壮观场面。此图宽135厘米、长380厘米,绘有人物830人,马469匹,舆12乘。

《木兰秋狝》图由三部分组成,其左半部是皇帝设在围场的御营,它内圆外方,正中间设有御幄,是皇帝在行猎期间处理政务的地方,其外为网城。结绳为之,外围有守护皇帝的警卫营帐,戒备森严。外城为军机处、理藩院以及兵、刑、礼、工、吏、户六部等。

因清代祖制,皇帝在狩猎时要照常处理政务,所以,木兰围场便成了临时的政治中心。

图的右半部分所表现的是行猎的场面。那顶黄色的方形帐房,是专为皇帝设立的观围时的看城。皇帝行猎有严格的讲究和规矩,大体可分为布围、待围、观围、罢围四个步骤。

布围:五更天由管围大臣统领科尔沁王公带领布围的蒙古骑兵和喀喇沁、土默特、翁牛特、巴林、敖汉诸部提供围甲兵、虎枪手、向导及八旗军队等分头布围。八旗官兵不论打仗还是围猎都要按八旗固定次序方位展开,即以黄旗为核心,分两翼以红旗和白旗延伸围拢,蓝旗为两翼前哨,两翼都须服从黄旗指挥。

两翼布围队伍军旗摇动,呐喊鸣金,压山而下。前哨进,后队依次而发,依山川大小、道路远近,最后形成十五公里、二十五公里以及三四十公里的人并肩、马并身的地步,严严实实的形如铁桶一般的包围圈。

待围:合围后由管围大臣到皇帝居住的黄幔城请围,也称待围。请皇帝观围,皇帝在护从大臣和侍卫的簇拥下从行营来到看城,登上看城观看,这时黄旗指挥官发出号令,全军脱帽、举鞭、束马,高呼“玛喇哈(意为围毕)”。

皇帝一要看围猎队形是否整齐,相当于检阅队伍;二要看围内野兽多少,如果围的过多,就命令合围士兵开一个口子,放出部分野兽待以后繁殖。然后指挥官执旗疾驰看城,礼毕,高呼“围毕,请皇上猎”。

观围:狩猎活动开始,皇帝首先要操演弓马,追逐野兽。后面骑马的扈从王公大臣和神机营、虎枪营将士紧紧跟随,牵狗、驾鹰、递箭,不离皇帝左右。偌大的圈子,只有皇帝一人射猎,以表示天子独尊。皇帝自山顶轡直穿场中,天威所临,箭无虚发,射中的猎物都要载入史册,以表明皇帝的功德。

皇帝猎后,还要回到看城围观,除了察看皇子王孙的骑射是否娴熟以外,还以狩猎的方法考核官吏,作为进升的依据。所以,参加围堵的人,个个奋勇当先,没有一个人懈怠。围猎中英勇杀“敌”者大加封赏,围猎伤亡者给予丰厚的抚恤。如果队伍不整,立即给予将士惩处或革职。因此,全军将士视猎场为战场,八旗将士通过狩猎,提高了战斗素质。

罢围:狩猎活动结束,便罢围。围中射获鹿的,官兵把鹿尾巴割下,用车运到幔城,以此所计猎获之数等候皇帝赏赐。蒙古王公贵族和二品以上官员获得野兽在皇帝面前跪献。皇室子孙射获的都要记入档册,以备皇帝奖赏。皇帝还要为蒙古王公举行文娱活动,在草原上以野宴的方式招待他们。席间有乐队,杂耍助兴,还有蒙古民族的传统表演“塞宴四事”(即:诈马、什榜、相扑、教眺),场面热闹非凡。

图的下半部分是源源不断运送物资的场面,以及清代民间习俗的画面。图上的人物,生动活泼,除了乘车的达官巨贾之外,大部分是表现市井小民的生活情趣:其中有挑担叫卖的小贩,也有剃头匠,还有赶着牛羊和骆驼的脚夫等,人流涌向围场。

参加秋狝的官员和将士成千上万,需要大量的生活物资,自身无法解决。所以在每年的木兰秋狝期间,允许众多商贩们随着秋狝大军行走。军队在哪里扎营,商贩便立即搭起席棚布帐,开设“临时市场”,出售各种商品。官兵们购买所需物品,商贩赢利丰厚,可谓两全其美。

对木兰秋狝中的“临时市场”,皇帝的诗词对此做了形象的记录。乾隆皇帝在《木兰杂咏》诗中,就专门写了这种“临时市场”:“入幕今犹昨,搴帘树与山。牛车来晚市,铃索谨宵关。布帐开山市,牛羊趁晚墟。入宵景更好,星野朗安居。”

乾隆皇帝还写了小注:“例许蒙古互市,率驱牛马来。”“前锋营掌卡路之事,以铃声索为界,不得私越。”从小注中可知,商贩多来自临近木兰围场的蒙古部落,前锋营负责对“临时市场”范围进行管理。

几句小诗勾勒出市场布满布帐、经营到深夜的情景。这种非正式的军需集散地,又是自由贸易市场,从客观上促进了塞外地区的经济发展。木兰秋狝的路线实际上也是一条内地与蒙古地区的贸易走廊,所以说木兰秋狝对蒙古地区的经济发展起到了积极的促进作用。

图的左下角一方类似“盘肠”形的印章,上刻有“长白山老满洲京旗驻防热河兴隆阿学写”。通过印章可以肯定,兴隆阿是满族人,不是宫廷画家,是京旗的八旗军驻防热河的一个画家。一般来说,清代宫廷画家作品的题款,都有“臣”字,而《木兰秋狝》图却没有。兴隆阿印章上“学写”二字说明他的名气不大。从《木兰秋狝》图的作者对当时下层乡民生活习俗的熟谙程度来看,兴隆阿应是经常生活在下层的一名满族画工。

祖制影响深远

为举行“木兰秋狝”,清政府还专门在内蒙古昭乌达盟、卓索图盟、锡林郭勒盟和察哈尔蒙古四旗的接壤处设置了木兰围场。由于北京至围场路途遥远、交通不便,途中皇帝即要处理各项政务又要食宿休息;另外包括后妃、皇子在内的随围人员众多,所以在沿途修建了20余座行宫——避暑山庄的前身热河行宫就是其中的一座。康熙帝认为,热河的地理位置正是“控制蒙古诸部落,内以拱卫神京”的地方;而且离京师较近,奏折可朝发夕至,综理万见,与宫中无异。

从康熙四十一年开始,在北京至围场的沿途朝廷设置行宫。康熙四十二年始在承德修建避暑山庄,至乾隆五十五年山庄建成。以后,清代帝王每年夏季都到承德避暑山庄避暑并处理朝政,直到秋狝之后再返回北京。

康熙帝特别提倡行围,他曾强调;“围猎以讲武事,必不可废”。从康熙二十年(1681年)至嘉庆二十五年(1820年)的140年间,康熙、乾隆、嘉庆三帝举行“木兰秋狝”共105次。雍正帝做皇子时虽去过木兰围场,但在位13年间却没有到过围场,而他在遗嘱里却说:“后世子孙,当遵皇考所行,习武木兰,毋忘家法。”

因清代帝王秋狝木兰时,往往还要会聚蒙古各部王公,以笼络蒙古上层贵族,所以木兰围场作为清朝皇帝岁举秋狝大典、进行军事政治活动和行围绥武之地,不仅有百利之获,而且还是加强与各少数民族之间往来的佳地。从此意义上说,木兰秋狝是清政府组织的一场颇有声势的军事活动,是满蒙民族的联合军事演习,通过狩猎形式操练士卒、加强武备、提高八旗官兵的军事素质,同时借行猎习武,赐宴行赏,处理蒙古诸部事务,解决一些实际问题,这自然加强了各民族对清朝政府的向心力。

更为关键的是,木兰秋狝还照顾到了蒙古贵族习惯凉寒之地进入内地易受热出痘患病的忧虑,更得蒙古贵族拥戴,从而实现“合内外之心,成巩固之业”的安国大计。

自有木兰秋狝活动之后,随其内涵越来越丰富,其对围场及各少数民族的经济贸易往来和发展起到了积极促进的作用。因而,木兰秋狝遂成为清代一项重要的狩猎活动,更是清朝加强武备、绥服蒙古、安定边境、促进经济贸易发展的重要政治策略。