政治文化与城乡居民的体制外抗争

2015-07-11彭国胜

彭国胜

( 贵州师范大学 历史与政治学院,贵州 贵阳550001)

一、研究背景

改革开放以来,在波澜壮阔的中国社会现代化的历史进程中,急剧的社会变迁所导致的利益失衡引发了中国民众的各种维权抗争行动,并引起了国内外学界的普遍关注。目前,国内外关于中国民众维权抗争的研究主要围绕维权抗争的动机和策略两个层面展开。

在第一个层面上,根据研究者关注角度的不同,有关中国民众维权抗争动机的研究大致可被归为两类:“理性动机论”与“非理性动机论”。

“理性动机论”重点从“利益受损”的角度分析维权抗争主体开展行动的动机,将维护或谋求自身正当权益的理性视为维权抗争的基本动力。在此类研究看来,维权抗争的起因在于维权抗争主体的正当权益遭受到不正当的侵害,因而往往贯穿着一种“受损逻辑”①这方面的研究成果相当丰富,较有代表性的如:郭正林.当代中国农民的集体维权行动[J].香港社会科学学报,2001(19);张磊.业主维权运动:产生原因及动员机制[J].社会学研究,2005(6);于建嵘.集体行动的原动力和机制研究[J].学海,2006(2);O’Brien,Kevin J.and Lianjiang Li.(2006).Rightful Resistance in Rural China.New York and Cambridge:Cambridge University Press;吴毅.“权利-利益的结构之网”与农民群体性利益的表达困境——对一起石场纠纷案例的分析[J].社会学研究,2007(5).。此外,亦有个别学者从“主动谋利”的角度探讨抗争主体的行为动机。与基于“受损逻辑”的“维权型抗争”不同,基于“谋利逻辑”的“谋利型抗争”行动并非合法权益遭受不当侵害之后的一种被动反应,而是利用“维稳政治学”语境中政府对社会稳定的关切和忧虑的一种主动的进攻或讹诈。“非理性动机论”则重点关注维权抗争主体的情绪、情感、传统、价值观念、伦理规范等非理性因素,认为正是这些因素导致了维权抗争行为的发生①相关成果可参见:应星.“气”与中国乡村集体行动的再生产[J].开放时代,2007(6);应星.“气”与中国乡土本色的社会行动——一项基于民间谚语与传统戏曲的社会学探索[J].社会学研究,2010(5);吴长青.英雄伦理与抗争行动的持续性——以鲁西农民抗争积极分子为例[J].社会,2013(5).。

在第二个层面上,根据研究者对维权抗争主体所诉求和凭借的工具性资源性质的不同,现有研究可被分为“外向型维权抗争策略论”和“内向型维权抗争策略论”两类。

“外向型维权抗争策略论”重点关注维权抗争主体利用自身之外的资源进行维权抗争的策略,在这种策略中,维权抗争主体主要诉求于独立于己的外部资源和力量,因而基本上是一种非私力的维权抗争策略。这些外部的资源和力量既可以是行政机关、司法机关、媒体等各类组织机构及其人员,也可以是法律、政策等各种规章制度,甚至还可以包括道义伦理和主流价值观等文化观念。“依法抗争”、“以法抗争”、“以理维权”、“以理抗争”、“依情理抗争”、“法权抗争”、“理法抗争”等皆可归入此类。

“内向型维权抗争策略论”重点关注维权抗争主体利用自身之内部的资源进行维权抗争的策略,在此种策略中,维权抗争主体主要诉求于自身的内部资源和力量,因而基本上乃是一种私力维权抗争策略。这些内部的资源和力量既可以是表征自身社会地位的身份,也可以是生理意义上的身体。“依弱者身份抗争”、“以死抗争”、“以身抗争”等皆可归入此类。

综观国内外相关研究,中国民众的抗争已得到了一定的学术关注,但也存在明显的不足。在研究视角上,现有研究偏重于从制度和个人的角度出发分析探讨抗争的结构和过程,文化角度的研究过少。在研究内容上,相关研究大多属于对某种具体抗争方式(如调解、信访、集体行为、诉讼)的个别探讨,鲜有对某类抗争方式的综合分析。在研究方法上,定性的个案研究居于绝对主导地位,定量研究寥若晨星。因此,从政治文化的角度出发,运用定量研究的方法对城乡居民的体制外抗争及其影响因素展开研究,尚是一个有待开拓的研究领域。

二、研究设计

(一)概念的界定与测量

1.因变量:城乡居民的体制外抗争

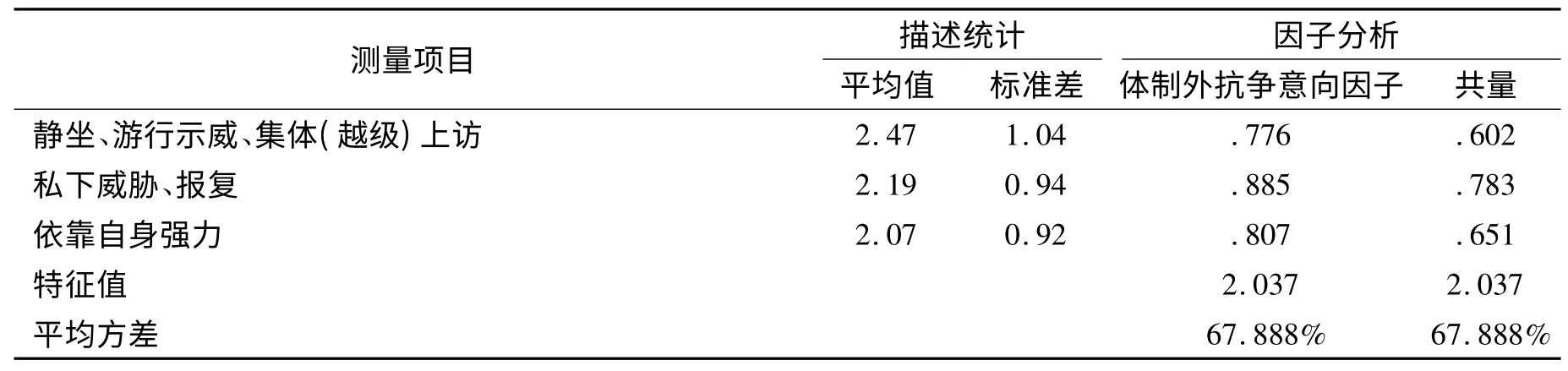

体制外抗争是指违反法律或行政规范的各种抗争行动。“体制外抗争通常发生在当冲突主体发现体制内和体制边缘抗争无望获胜,对现有的规则框架和组织机构彻底丧失信心、对冲突前景彻底绝望之际,且经常体现为‘两败俱伤’式的暴力攻击行为。”[1]本研究拟通过考察民众身临想象性冲突情境中的抗争意向和身临现实性冲突情境中的抗争行为来在测量其体制外抗争。关于体制外抗争意向,本研究通过询问调查对象“如果您与政府机关(或政府机关工作人员)发生纠纷的时候,您是否赞同采取以下做法?”来加以反映,测量指标包含“静坐、游行示威、集体(越级)上访;私下威胁、报复和依靠自身强力”等三个类别,答案包括:“非常赞同”、“比较赞同”、“不清楚”、“不太赞同”和“很不赞同”,分别赋以5、4、3、2、1 分。

关于体制外抗争行为,本研究根据调查对象对于“在过去的一段时间(5 到10年)中,您是否在以下各方面的事情中遭受过不公平对待”(选项包括:房产纠纷、土地征用、城市拆迁、企业改制、失业保障、宅基地分配、基层选举、债务纠纷、其它)这一问题的具体回答情况,要求回答“是”的调查对象继续回答“请问您当时是否采取过以下应对方式”,指标包括上述测量体制外抗争意向的三个类别,答案包括“是”和“否”两个类别,分别给予1 分和0 分。在这一问题上,共有288 名调查对象予以了有效的回答,其中城市居民样本156 名,农村居民样本132 名。

为了简化数据和便于统计分析,本研究运用主成分法对核心变量测量项目的调查结果进行因子分析,并运用公式把初始因子转换为1 到100 之间的指数①转换公式是:转换后的因子值=(因子值+B)·A。其中,A=99/(因子最大值—因子最小值),B=(1/A)— 因子最小值(参见胡荣.农民上访与政治信任的流失[J].社会学研究,2007(3):39-55.)。。

表1 体制外抗争意向描述统计与因子分析(N=2505)

2.自变量:政治文化

根据阿尔蒙德和维巴的经典定义,政治文化乃是一种“特定的政治取向——对于政治制度及其各个部分的态度,对于自己在这种政治制度中的作用的态度”[2]。按照史天健的观点,政治文化主要包含政治价值观和政治态度两个不同的层次。其中,政治价值观是公民在早期的政治社会化过程中所形成的政治道德和政治价值标准,政治态度则是公民将其经由政治社会化历程所形成的政治道德和政治价值标准用之于分析现实政治生活的结果。前者乃是政治文化中较为持久、恒定的部分,后者则容易受外部环境变化的影响。在对中国大陆和台湾的比较研究中,史天健将政治价值观区分为“权威主义”与“民主主义”两种基本的类型[3]。此种划分与台湾著名本土心理学家杨国枢将华人及其生活环境的互动方式界定为“社会取向”,而将西方人与其生活环境的互动方式界定为主要是“个人取向”颇为神似。在后者看来,“社会取向”乃是一种“高融合性趋势和低自主性趋势的组合”,“个体取向”则是一种“高自主性与低融合性趋势的组合”。社会取向是华人的心理集体主义,个人取向是西方人的心理个体主义[4]。

表2 体制外抗争行为描述统计与因子分析(N=288)

本研究主要在杨国枢的“社会取向”和“个人取向”的意义上界定权威主义和民主主义的含义。对于权威主义和民主主义的测量,本研究设计了包含4个具体指标的量表,测量题目分别为:“政府制定政策时必须广泛征求民众的意见”、“每个人都应当无条件地服从中央政府的决定”、“对于政府“送温暖”等举动,民众理当心存感激”、“公民只要纳了税,就有权利讨论政府怎么花钱”,答案包括“非常同意、比较同意、说不清、不太同意、很不同意”,分别赋以5、4、3、2、1 分。

表3 政治文化描述统计与因子分析(N=2505)

此外,本研究还引入了两类控制变量。其一是人口特征变量:包括年龄、性别、民族、宗教信仰、婚姻状况等;其二是阶层地位变量:以政治面貌、文化程度、家庭年纯收入、阶层认同来表示。

人口特征变量和阶层地位变量中的年龄和家庭年纯收入由调查对象根据自己的实际情况填写,其它各变量的赋值情况为:性别:1 =男性,0 =女性;民族:1 =汉族,0 =少数民族;教育程度:1=小学及以下,2 =初中,3 =高中或中专,4 =大专,5 =本科及以上;婚姻状况:1 =已婚,0 =未婚;政治面貌1 =中共党员,0 =非党员;宗教信仰:1 =无宗教信仰,0 =有宗教信仰;阶层认同:1 =下层,2=中下层,3 =中层,4 =中上层,5 =上层。

(二)资料来源

本研究所使用的数据资料来源于2012年度国家社科基金课题“公共政策制定过程中公民参与的有效性评价研究”的抽样问卷调查。此次调查的抽样范围为广东、湖南、湖北、贵州和云南五省的成年居民,所有样本均系随机抽样所得。抽样具体包括两个步骤:第一步采用多段抽样方法,先从广东、湖南、湖北、贵州和云南省现有的市(州、地)中按照简单随机抽样方法各抽取3个县(市、区),再从每个样本县(市、区)中,随机抽取4个街道办事处(或社区服务中心)和乡镇,再从每个街道(或社区)和乡镇中随机抽取50户居民家庭。第二步采用的是Kish户内抽样方法,从以上获得的城乡居民家庭中各随机抽取1 名在家的成年人作为访问对象。如果碰到样本家庭户成员举家不在的情况,则根据就近原则随机替补,这样最终获得的实访对象即为此次问卷调查样本。

调查于2013年7月初正式开始,至8月底全部结束。参加调查的访问员主要是在校的本科生,也包括部分研究生。此次抽样调查共发放问卷3000 份,收回有效问卷2505 份,有效问卷回收率为83.5%。其中,有效城市居民样本1461 份,有效农村居民样本1044 份。本研究所使用的数据资料即来源于此。

三、研究结果

(一)政治文化与城乡居民的体制外抗争意向

1.根据模型1 可见,在没有引入政治文化变量的情况下,对城乡居民的体制外抗争意向施加着显著影响的控制变量主要有民族、宗教信仰、文化程度、家庭年纯收入和阶层认同。

文化程度、家庭年纯收入和阶层认同等社会阶层地位变量对城市居民和农村居民的体制外抗争意向具有显著的抑制作用,这意味着居民的阶层地位越高,其在体制外抗争意向因子上的得分越低。

人口特征变量中的民族和宗教信仰仅对城市居民的体制外抗争意向具有显著的影响,对农村居民的影响却没有表现出统计显著性。从回归系数来看,城市中汉族身份的居民在体制外抗争意向因子上的得分比少数民族身份的居民平均要低3.115 分,而城市中具有宗教信仰的居民在体制外抗争意向因子上的得分比没有宗教信仰的居民平均要高7.237 分。

2.根据模型2 可见,将政治文化纳入回归模型之后,家庭年纯收入和阶层认同的影响依然存在,民族、文化程度和宗教信仰的影响却消失了。这表明模型1 中民族、文化程度和宗教信仰对城乡居民体制外抗争意向因子的影响,可能更多地来自于政治文化心理。由此可见,在本研究所列的控制变量中,稳定地影响城乡居民体制外抗争意向的因素只有家庭年纯收入和阶层认同。

城乡居民的家庭年纯收入与体制外抗争意向呈显著的负相关。从回归系数可知,家庭年纯收入每提高1 千元,城市居民和农村居民在体制外抗争意向因子上的得分将分别降低1.195 和1.964 分。

阶层认同对城市居民和农村居民的体制外抗争意向具有显著的负向影响。阶层认同每提升1个等级,城市居民和农村居民在体制外抗争意向因子上的得分将分别降低0.947 和1.794 分。

在仅列入控制变量的情况下,为什么民族和宗教信仰对农村居民的影响不显著,但对城市居民却又有显著的影响?其原因可能在于,城市的文化异质性程度更高,少数民族与主体民族之间的各种现实差距更为显著,作为少数族裔的城市中的少数民族居民和宗教信仰者可能比同样身份的农村居民体验到程度更高的文化冲突和歧视,于是他们通过强化与外部的差异和对抗来加强内部的团结和认同,此种更高的敌意为他们提供了一种形成团结感、统一感的手段。

根据奥罗姆的研究,当问及美国总统是不是慈善、有益的人时,黑人儿童的常规回答是否定的。当被问到关于警察的类似问题时,他们也明显具有较为否定的看法。“简言之,黑人儿童比白人儿童表现了更多的现实思维特征,表现了更多批判语言和现实语言特征……他们已经认识到,美国政治理想与政治现实之间有很大的差距。他们尤其认识到,平等是白人的平等,而非黑人的平等。因此,他们消除了一切可能征服他们心灵的偶像思维。”[5]378-380

现有的实证研究结果表明,集体抗争行为与个人的年收入显著相关。年收入每增加1000元,参加集体抗争行为的发生比将降低大约2%[6]。本研究的结果也显示,家庭年收入和阶层认同等社会经济地位变量与体制外维权抗争意向负相关。

为什么城乡居民的社会经济地位越低,其在体制外抗争意向因子上的得分越高?根据李普塞特的观点,社会经济地位往往与低教育、对各种政治组织和民间组织的低参与、绝少阅读、封闭性职业、经济上的不安全感和集权主义家庭模式相关联[7]85。社会经济地位越低,其心理安全感也就越低。此种不安全感会深刻影响到个人的态度和行为。高度紧张状态的缓和常常需要表现为对替罪羊发泄敌意,或通过支持极端主义组织寻求短期解决办法。经济地位低下给下层阶级带来的不安全感和紧张感,会因其特殊的家庭生活模式而强化。不论是儿童,还是成人,在下层阶级成员的日常生活中,既有大量的直接挫折,又有大量的敌对行为。此外,低经济地位的社会成员很可能从童年起就面对处罚,缺少爱,整个环境充满紧张和敌视——这一切体验往往使其产生根深蒂固的敌意。“从童年起,他就追求即时的满足,而不参与可能会收益于未来的活动。他成年后注定的职业和家庭状况,进一步强化了他的这种短期观点。正如社会学家诺思所指出的,与异质环境相脱离,是低地位者的特征,这‘限制了其信息来源’,阻碍了其判断推理能力的有效发挥,使其注意力囿于比较琐碎的生活乐趣。所有这些人格特征将导致个体往往以黑白分明、非此即彼的方式看待政治问题和人际关系,渴望直接行动,不耐烦对话和讨论,对有长远观点的组织缺乏兴趣,愿意追随给图谋压制他的恶势力(宗教的或政治的)给予恶性解释的领导人。”[7]93-94

3.政治文化对城乡居民的体制外抗争意向具有非常显著的影响。从模型2 可见,民主主义政治价值观与城乡居民的体制外抗争意向显著正相关。民主主义政治价值观因子每提高1 分,城市居民和农村居民在体制外抗争意向因子上的得分将各自提高0.357 和0.362 分。

权威主义政治价值观则与城乡居民的体制外抗争意向显著负相关。权威主义政治价值观因子每增加1 分,城市居民和农村居民在体制外抗争意向因子上的得分将分别减少0.116 和0.072分。

从模型2 与模型1 的比较中可以发现,将“政治文化”这一解释变量纳入回归方程之后,模型的解释力得到了很大幅度的提高。其中,全体居民样本的模型解释力从8.5%提高到33.5%,城市居民样本的模型解释力从9.9%提高至34.8%,农村居民样本的模型解释力则从6.4%提高到32.1%,三个样本的解释力分别提高了25.0%、24.9%和25.7%。可见,政治文化乃是预测城乡居民体制外抗争意向差异的一个十分重要的因素。

(二)政治文化与城乡居民的体制外抗争行为

根据表5 的回归分析结果,我们可以获得以下几点发现。

1.从模型3 可见,在未纳入政治文化这一解释变量的情况下,对城乡居民的体制外抗争行为施加着显著影响的控制变量主要有文化程度和性别。

文化程度对城市居民和农村居民都具有一定的负向影响,文化程度越高,城乡居民在体制外抗争行为因子上的得分越低。

表4 以体制外抗争意向因子为因变量的回归分析模型(N=2505)

性别的影响仅体现在农村居民样本上,对城市居民的影响则不显著。从其回归系数可知,与女性农村居民相比,男性农村居民在体制外抗争行为因子上的得分要相对更高。

2.根据模型4 的回归分析结果可以发现,将政治文化变量纳入回归方程之后,性别对农村居民的影响消失了,文化程度的影响依然存在,且其对城市居民(-0.095**)的影响要比对农村居民(-0.079*)的影响相对更为显著了。从回归系数来看,城市居民和农村居民的文化程度每提升1个层次,其在体制外抗争行为因子上的得分将分别降低0.095 和0.079 分。

从模型的解释力来看,在排除其它变量的影响之后,控制变量仅能解释城乡居民体制外抗争行为因子1.2%的变化,可见其影响是较为微弱的。

法律人类学的相关研究指出,在冲突应对方式的选择上可能存在性别差异。例如,尼尔·迪亚曼特关于中国冲突应对方式的实地研究发现,“自杀秀”很大程度上是一种女性应对冲突的方式。在上海地区运用过此种“弱者的武器”的案例中,女性所占的比例几乎达到70%[8]。冯仕政的研究表明,集体抗争的参与行为体现出一定的性别差异,女性参与集体抗争行为的可能性要显著低于男性,前者参与集体抗争行为的发生比要比后者低大约26%[6]。本研究的结果显示,男性比女性表现出更多的体制外抗争行为。

为什么男性比女性更倾向于紧张化程度更高的体制外抗争?根据现有的研究,大多数社会中的妇女比男人保守和倾向宗教,特别是在工人阶级中。性别的这种差异可能来自不同的生活经验。男人在工作和业余活动中都可能更多地接触到本阶级流行的或占优势的意见。妇女尤其是家庭主妇,几乎进入不了阶级内的交流结构,看不到兴趣和背景与自己相似的、有政治见解的人,因而更有可能持有主文化中占优势的保守价值。使工人阶级妇女比同阶级男人保守的第二个因素是,她们对家庭的强烈关注使她们有较多性别上的地位意识。正如林德夫妇在《中镇》一书中所指出的,妇女是主导的文化价值和地位价值的载体。对地位的关注基本上是指对在自己之上的阶级或群体之价值和习惯的关注,而这个阶级或群体可能有比自己更保守的价值[7]184。奥罗姆也发现,男孩对政治的思考与女孩大不相同。一般说来,他们似乎比女孩更快地学会了政治思维,他们也不会像女孩那样易于把政府机构和政府要人偶像化[5]375。

3.政治文化对城乡居民的体制外抗争行为具有较为显著的影响。根据模型4 可知,权威主义政治价值观因子与城乡居民的体制外抗争行为呈显著的负相关,民主主义政治价值观因子则对城乡居民的体制外抗争行为施加着一定的负向影响。

从回归系数来看,权威主义政治价值观因子上的得分每增加1 分,城市居民和农村居民在体制外抗争行为因子上的得分将相应减少0.064 和0.180 分。民主主义政治价值观因子上的得分每增加1 分,城市居民和农村居民在体制外抗争行为因子上的得分将相应增加0.066 和0.078 分。

比较模型3 与模型4 可以发现,将政治文化置入回归模型之后,模型的解释力得到了一定幅度的提高。其中,总体样本的模型解释力从1.2%提高到5.7%,城市居民样本的模型解释力从0.9%提高至3.9%,农村居民样本的模型解释力从0.7%提高到6.5%,全体居民样本、城市居民样本和农村居民样本的解释力各自提高了4.5%、3.0%和5.8%。由此可以判断,政治文化对于预测城乡居民的体制外抗争行为具有一定的解释力。

表5 以体制外抗争行为因子为因变量的回归分析模型(N=288)

注:(1)* p ﹤0.1,**p ﹤0.05,***p ﹤0.01,****p ﹤0.001。(2)a 参照类别为“女性”,b 参照类别为“少数民族”,c 参照类别为“非党员”,d 参照类别为“已婚”,e 参照类别为“无宗教信仰”。

四、讨 论

权威主义以及与之相伴的权威取向曾是中国传统社会中民众最基本的政治价值观和在垂直式人际场域中与对方的互动取向。从本研究的描述统计结果来看,城乡居民在民主主义政治价值观因子和权威主义政治价值观因子上的得分都比较高(均超过中分点),这表明市场化改革进程所孕育的现代因素已融入中国民众传统政治价值观的内核之中,构成了一种“传统性与现代性的双文化政治价值倾向”,亦即一种由权威主义政治价值观成分与民主主义政治价值观成分并存与融合而成的“权威主义化的民主主义”政治价值观,实即当前中国民众的现实政治价值观。在此种“权威主义化的民主主义”政治价值观中,民主主义所蕴含的政治心理内涵主要是自主取向和平等取向,这些乃是中国政治文化现代化的要旨;权威主义所强调的政治心理内涵主要是服从取向和权威取向,这些乃是中国政治文化传统性的要旨。本研究的调查结果显示,在现代生活中,两种取向的政治文化已能在中国民众的心智系统中同时并存、互动及运作。

回归分析的结果表明,权威主义认同对城乡居民的体制内抗争和体制外抗争倾向与行为施加着显著的抑制作用。这一结果告诉我们,“权威主义化的民主主义”政治文化所包含的民众对权威主义的高度认同,可以为国家在保持较高权威和政府能力的前提下全方位深化经济、政治、文化与社会等领域的改革提供一种有效的心理安全阀,这为国家进一步推进一种实质性的社会主义民主提供了强大的心理文化支撑。

国家能够实施强有力的控制和有效的行政管理不应被看作是民主发展的对立面,倒是权威和参与在现代国家的建设上应该携手共进。民主发展不仅是只包括对大众参与问题的成功解决。要想有民主的政府,就必须有一个政府和有秩序的权威。正如派伊所指出的,即便是从西方发达国家的政治发展历程来看,“通过打开人类对于变迁可能性的感知和对政治环境的操控,绝对主义时代在启动欧洲的现代化历程中确实起了一个基本的作用。”神权学说、主权以及国家至高无上,“通过使权威的集中和中世纪多元政治秩序的崩解合法化,促进了政治现代化。它们是政党至高和国家主权理论在17 世纪的对应物,这些理论在今天依然被用来削弱传统、地方、部落和宗教实体的权威。”[9]

在一个文化水平低下、公民没有安全保障的社会里,只简单地开放大众参与之门很容易导致有序政府的能力丧失。很多弱政府权威的发展中国家存在一个名副其实的问题,即如何建立有效行政的问题。如果一个社会要想朝某一目标迈进的话,它就需要强有力的控制。从根本意义上来说,当代发展中国家的合法性危机趋向于成为权威危机,这一权威危机反映了潜在的政府无能。由于对于政府机构的权威没有一个自动和完全的认同,在新生国家,个体领导人发现他们并非拥有权威范围得到明确承认的职位,相反,他们必须强加他们的意志,并为他们自己建立必要的权威认同。麦克亚当认为,民主与政府能力相互交叉。除了在一个很小的范围内,如果缺少实质性的政府能力,那么真正意义上的民主绝不会存在。从内因来看,维持保护、协商、平等性和广泛性,以对付强大的国内行动者企图颠覆民主的上述要素,有赖于实质性的政府能力;从外因来看,缺少实质性能力的政府,易受到颠覆、攻击,甚至被土匪、反贼、游击队和外来政权征服 。

当前,随着全球化进程的深入推进,将政府的权威与能力保持在一个较高的水平是相当必要的。“伴随全球化而来的资本自由化,限制了政府部署收入再分配、管制与风险分担政策,进而弱化了社会公众对民主治理的支持。对民主转型和巩固而言,全球化的可怕之处在于它加剧了社会的分裂,弱化了政府修复这种分裂的能力。如果我们承认‘民主权利内嵌在国家之中,国家的衰落就会不可避免地破坏民主’。”[11]在全球化浪潮中,政府控制资源逐渐减少,政府补偿失败者和改善失败者境遇的能力也随之降低。“经济开放中的失败者在种族或宗教基础上寻求统一身份。成功者可能采取歧视性的政策来维持他们对失败者的优势。”[12]社会不平等的累积严重威胁到政治的稳定,一旦精英与大众之间的差距扩大,任何未来的领导人都有机会和可能去试图缩小它——此种情形对政治稳定的希望而言几乎不可避免地是性命攸关的。社会不平等的累积会严重阻碍民主的发展,“唯有当真正的、人为的稀缺被克服,完满的民主社会才是可能的。”[13]缩小社会不平等、增进社会公平、扩大民众的民主参与,这一切都需要以政府的权威与能力为坚强后盾。

此外,本研究的结果还显示,民主主义政治价值观对城乡居民的体制外抗争意向和行为具有显著的正向影响,这一结果启示我们必须高度关注政治文化从传统的“权威主义”向现代的“权威主义化的民主主义”转型所充斥的内在张力。“‘抗争政治’的许多研究发现,开放与封闭并存的‘中间状态’更容易引发社会抗争。艾辛格关于美国城市骚乱的著名研究指出,存在制度开放空间的城市可以凭借传统或者常规的政治参与途径解决不满从而防止骚乱,而那些政治结构最为封闭的城市也往往能够通过镇压或者压制异见者从而防止抗议的发生,而那些同时具有‘开放’和‘封闭’特质的城市则最容易发生暴乱。”[14]著名抗争政治学者蒂利也认为:“在政治开放度的两端,即在政治系统完全开放和完全封闭的情况下都不容易发生抗议。在政治系统完全封闭的情况下,公民甚至不能够发展出必要的认知和组织能力来提出他们自己的诉求。”[15]

在传统的权威主义政治文化语境中,通过对乡土社会道德和价值评判的高度垄断,传统的文化权威和行政权威能够建立起一种注重修身、注重克己的社会秩序。在“礼治”的社会秩序中,突出的是个人对整体(如家庭、家族、国家、天下)的服从,个体的自我湮没于整体之中,个体的需要让位于整体的需要。在此种政治文化伦理中,“抗争”既是缺乏合法性的,亦是“不必要”的。而在现代的“权威主义化的民主主义”政治文化语境中,由于张扬个人权利和追求自我实现的现代民主主义精神具有了前所未有的合法性,加之市场化与全球化的洪流中各种商品与服务的快速流通形成了“观念交流的通道”[16],网络信息技术日新月异的创新营造出一个新的开放性的公共空间,传统的权威主义所赖以维系的文化权威和行政权威日渐失去了其在价值和道德上的垄断权。随着“个体应该对自己的权利负责”的观念深入人心,抗争不再被视为一种社会“病态”,而成为一种正常的社会现象,这就不可避免地导致了一种的新的社会现实——“在进入以市场经济为基本架构的社会的时候,社会冲突变得常规化。”[17]从本研究的结果来看,民主主义认同对城乡居民的体制外抗争倾向和行为均施加着显著的正向影响。根据这一结果,我们可以预言,随着“权威主义化的民主主义”政治文化中民主主义成分的逐渐增长,城乡居民将会表现出越来越高的“抗争”意愿和越来越频繁的“抗争”行为,这无疑对国家的社会治理能力上提出了新的挑战。因此,如何有效地回应城乡居民“权威主义化的民主主义”政治文化中日益增长的民主主义诉求,使城乡居民平等地共享改革开放发展的成果,充分实践一种社会主义的实质民主,已成为考验中国政府执政水平与社会治理智慧的无法回避的时代课题。

[1]彭国胜.冲突应对方式与西南地区农村居民的政府信任——基于贵州和云南两省的实证调查[J].南京农业大学学报(社会科学版),2013,(6).

[2]阿尔蒙德,维巴.公民文化——五国的政治态度和民主[M].马殿君,等,译.杭州:浙江人民出版社,1989:15.

[3]TIANJIAN SHI.Cultural Values and Political Trust:A Comparison of the People’s Republic of China andTaiwan[J].Comparative Politics,2001,(33).

[4]杨国枢.华人自我的理论分析与实证研究:社会取向与个人取向的观点[M]//杨国枢,陆 洛.中国人的自我:心理学的分析.重庆:重庆大学出版社,2009:91-92.

[5]奥罗姆.政治社会学导论——对政治实体的社会剖析[M].杭州:浙江人民出版社,1989.

[6]冯仕政.单位分割与集体抗争[J].社会学研究,2006,(3):99-134.

[7]西摩·马丁·李普塞特.政治人——政治的社会基础[M].上海:上海人民出版社,1997.

[8]NEIL J.Diamant.Conflict and Conflict Resolution in China:Beyond Mediation-Centered Approaches[J].The Journal of Conflict Resolution,2000,(44).

[9]派 伊.政治发展面面观[M].任 晓,王元,译.天津:天津人民出版社,2009:228.

[10]道格·麦克亚当,西德尼·塔罗.斗争的动力[M].李义中,屈 平,译.南京:译林出版社,2006:341.

[11]RONALDO MUNCK.Globalization and Democracy:A New Great Transformation?[M]. Globalisation and Democracy:Special Issue of Annals of the American Academy of Political and Social Sciences.New York:Sage,2002:14.

[12]LI QUAN,and Rafael Reuveny.Economic Globalization and Democracy:An Empirical Analysis[J].British Journal of Political Science,2003,(33).

[13]FRANK CUNNINGHAM.Globalization and Developmental Democracy[J].Ethical Perspectives,2008,(15).

[14]EISINGER,P.The Conditions of Protest Behavior in American Cities[J].American Political Science Review,1973,(81).

[15]黄冬娅.国家如何塑造抗争政治——关于社会抗争中国家角色的研究评述[J].社会学研究,2011,(2).

[16]BARRY Eichengreen and David Leblang. Democracy and Globalization[J].Economics & Politics,2008,(20).

[17]陈成文,彭国胜.社会学视野中的农民工组织化[J].理论月刊,2006,(11).