农民工的迁移模式研究

2015-07-11商春荣虞芹琴

商春荣,虞芹琴

( 华南农业大学a.经济管理学院,b.广东农村经济研究中心,广东 广州510642)

一、引 言

人口迁移是工业化城市化过程中普遍的经济现象。中国国家人口计生委发布的《2012 中国流动人口发展报告》显示,在个人迁移之外,流动人口家庭迁移已成为趋势。从劳动力个人迁移到家庭迁移的转变是农民实现向城市迁居的一个重大突破[1],这种迁移模式的变化对农民工的永久性迁移有着重要意义。个人迁移具有实现家庭收入多元化、分散家庭经济风险的作用,但个人迁移势必形成离散家庭,会导致农民工迁移的不彻底性和非持久性[2],其定居城市的意愿也不强[3]。只有45.99%的农村移民愿意放弃土地和农业劳动,进入城市居住并从事非农工作[4],农村移民大多数最终会选择回乡。相对于“个体流动”,“家庭转移”是更稳定的人口转移形式[5]。如果说农民工家庭迁移行为更具有稳定性或永久性,则本文尝试研究哪些因素影响家庭迁移的永久性。

二、文献回顾与本文研究框架

(一)文献回顾

考察人口迁移一个重要的维度是从时间、空间、目的及流入地、流出地归属等特征出发,将人口迁移分为非永久性迁移和永久性迁移。永久性迁移指常住地发生永久性变化或根本归属的转移和重新定位。勾德斯坦、吴等将中国户籍制度下的人口迁移按照是否打算返回原居住地分为:循环迁移和永久迁移两类;将不打算返回原居住地的永久迁移又区分为:合法性永久迁移和事实性永久迁移[6-7]。蔡禾、王进在上述研究基础上将永久迁移意愿分为行为性和制度性的永久迁移意愿,行为性永久迁移意愿表示进入城市打工的收益超过留在农村的收益而继续留在城市;而“愿意放弃在老家的土地”并“愿意将户口迁入打工城市”则表示具有制度性永久迁移意愿,并认为个体的迁移动力越强、迁移的经济成本越小,越倾向于选择行为性永久迁移,而制度合法性和地区等非经济因素是影响制度性永久迁移的主要因素[8]。

非永久性迁移,也称为“循环流动”,指迁移者往返于迁入地与迁出地之间、一次或多次的往返循环性迁移,其迁移行为没有永久改变居住地的意愿,并不导致根本归属的转移和重新定位。在许多发展中国家,非永久性迁移的规模远大于永久性迁移。与其他发展中国家类似,中国农民工群体中的多数由于种种原因难以实现永久性迁移,而是在乡城之间循环流动。农村劳动力永久迁移到城市的渠道包含了教育、参军、土地征用、购房入户等,通过在城镇劳动力市场就业来实现永久性迁移的比例微乎其微[9]。但是,农民工在进城20 多年后,逐渐摆脱候鸟式流动模式,开始了城市定居生活,逐步实现永久性迁移[10],农民工通过在城镇劳动力市场就业实现的自发性永久迁移将逐步增加。

人口迁移的另一个考察维度:迁移主体。从迁移主体看,人口迁移分为以个人(劳动力)和家庭为单位的迁移。个人迁移是个人为实现预期收入最大化而选择的迁移行为。家庭化迁移是农民工夫妻二人共同外出务工并携带子女的迁移。随着家庭迁移的不断增加,国内许多学者开始研究家庭迁移决策的影响因素。如周皓指出,家庭规模、老年人及子女等家庭因素对家庭迁移存在负向影响[11]。洪小良认为,迁移者年龄、受教育程度、迁入时间等个人特征及家庭在迁入地收入、汇款等家庭因素对家庭迁移有显著影响[12]。林燕、张忠根从家庭效用最大化出发,认为当迁移到城市的家庭综合效用水平高于农村的综合效用水平时,家庭迁移将会发生[13]。

结合迁移主体与迁移永久性两个维度,形成了四类组合:非永久性的个人迁移、永久性的个人迁移、非永久性的家庭迁移、永久性的家庭迁移。综合了两个维度后,我们发现,经典的人口迁移理论、新迁移理论分别研究了个人及家庭迁移决策,迁移行为遵循着预期收入最大化和风险最小化的原则,两者的主要区别之一是决策主体的不同:前者以个人为决策单元,后者以家庭为决策单位。传统的中国农村劳动力迁移模式是个人(通常是男性)的非永久性迁移。朱宇将非永久性迁移机制概括为三个方面:首先,在资本信贷市场、劳动力市场不发达,缺乏社会保障机制条件下,循环流动——“在城里赚钱村里花”是家庭最大限度地增加家庭收入、降低风险的一种策略。其次,非永久性迁移满足了迁入地双重劳动力市场上雇主及迁移者需要的迁移形式。再次,以户籍为核心的制度是许多迁移者无法在迁入地定居、非永久性迁移比例居高不下的重要原因[14]。赵艳枝、李强等人研究家庭迁移的居留意愿,指出在迁入地居留时间越长,与家人在迁入地同住的农民工居留意愿更强[15-16]。由此看出,现有研究中,把家庭作为一个迁移决策主体分析其迁移永久性的研究文献还比较少。

(二)本文研究框架

1.行为性、制度性永久迁移衡量

蔡禾、王进定义了行为性、制度性永久迁移,并界定了两类永久性迁移的衡量指标,他以个体迁移动力、迁移成本衡量是否具有行为性永久迁移意愿,以“愿意放弃在老家的土地”、“愿意将户口迁入打工城市”衡量制度永久迁移意愿[8]。蔡禾、王进的研究仍然从个体样本出发,未考虑家庭迁移的永久性问题,以个体迁移的经济动力、成本衡量行为性永久迁移过于复杂,“放弃土地、户口迁入城市”难以衡量农民工的制度性永久迁移意愿。我们知道,农村户籍是获得承包地、农村宅基地、农村合作医疗等先决条件,土地、房屋、户籍代表了农村居民身分,也是农民的“根”之所在。承包地不仅是农户的失业养老的物质保障,在土地承包权长期化、物权化的背景下,越来越成为一项重要的资产,无条件放弃土地对农民工来说几乎是不可能,唯有在公平的市场交易或以相应物质条件进行置换的条件下农民工才可能自愿放弃土地。基于此,本文从以下两个维度衡量永久性迁移:(1)以打工时间或打工地居住时间作为衡量行为性永久迁移的指标。陈勇在讨论国际间永久性移民指出,国际间永久性移民除具有移民的合法性外,移入地居住时间的长久性是一个重要因素[17]。任远等都将农民工进城定居年限作为其永久居留的标志[18]。因此,不论是国际间移民还是农民工乡城间的迁移,打工时间或打工地居住时间是判断其永久性迁移最直观的指标,反映了农民工行为意义上的永久迁移。(2)流出地归属的放弃和流入地归属的获得反映制度性永久迁移,本文以四川、江苏、浙江等地实行的“双置换”①2008年重庆市、2009年无锡市、2010年苏州、杭州等地在推进城市化过程中实施“双置换”:即以农民的土地承包权换城镇社保、农村宅基地使用权换城镇产权住房,城镇产权住房、城镇社保等代表着“城里人”身份的资源,双置换的实施意味着农民放弃农村土地、农村宅基地使用权及户籍等代表农村身份的符号而获得城市的合法身份,逐渐步入城市生活。作为制度性永久迁移的衡量指标[19-21],愿意放弃农村土地承包权换城镇社保、愿意以农村宅基地使用权换城镇产权住房,则具有制度性永久迁移意愿。

2.农民工如何实现永久迁移

根据经典人口迁移理论,迁移行为是迁移者为达到预期收入最大化的理性行为,当迁移者预期的收入大于迁移成本及机会成本(如农业收益)时,迁移行为就具有了永久性。行为性永久迁移机制首先来自于家中主要迁移者的个人特征、个人能力和个人意愿。张玉洁等指出,举家迁移的农民工具有较高的可行性能力和就业能力[22],家庭迁移中主要成员个人资本和就业能力越强,不仅能带动其他家庭成员的迁移,也使家庭迁移越具有永久性。第二,家庭团聚效应促进了家庭迁移的永久性。陈勇指出,家庭团聚是永久性移民的重要特征[17]。配偶随同、孩子随迁甚至家中老人随同,从而使夫妻之间、父母子女之间团聚,减少了农民工与家人长期分离所带来的心理成本,提高了农民工的留城意愿,是家庭永久性迁移的重要原因。第三,配偶有工作带来城市收入的增加和支付能力增强,促进家庭永久性迁移。配偶特别是女性配偶不仅随同丈夫居住在务工地,而且女性配偶有工作有工资收入,迁移家庭夫妻共同务工,这种收入增加效应增强家庭在城市的收入和支付能力,使农民工家庭能够长久居留城市。因此,配偶随同务工不仅具有家庭团聚效应,还具有收入增加效应,这种双重效应促进家庭的永久性迁移。第四,汇款作为外出者与家庭的经济联系,举家迁移(夫妻共同外出)显著降低农民工汇款金额,削弱了农民工与乡村的经济联系[23]。自务工城市回农村老家则是举家迁移农民工保持与乡村联系的方式。当所有家庭主要成员迁移城市,不仅汇款将减少,举家迁移的家庭成员自务工城市回家次数也将减少,与农村家庭联系进一步减弱,那么,家庭迁移行为越具有永久性。

根据以上分析,本文假设:(1)行为性永久迁移与迁移者个人特征及个人能力相关,迁移者年龄大、男性、已婚、受教育程度越高、有手艺或有技能、月收入越高,迁移行为越具有永久性。(2)对目前工作越满意,更换工作、务工地点的次数越多,城市工作生活经验越丰富,越有利于迁移者的行为性永久迁移。(3)家庭行为性永久迁移与配偶有工作、孩子随迁正相关,与汇款、夫妻自务工城市回家次数负相关。(4)家庭在务工地点耐用消费品购买意愿越强、农村老家的土地转包率越高,则家庭迁移越具有行为性永久迁移倾向。

对于农民工如何实现制度性永久迁移,一些学者认为,以户籍制度为核心的制度造成许多迁移者无法在迁入地永久定居,因此,消除制度障碍可促进农民工在城市的制度性永久迁移。实现农民工在打工城市的户籍迁移,使农民工与城市居民一样享有城市的基本公共服务,无疑是符合社会平等和社会融合理念的。据测算,广东农业转移人口市民化的人均成本包括一次性成本13.41元及每年公共服务成本6851元[24],广东异地务工人员规模大,基本公共服务成本高,基本公共服务完全覆盖农民工的财政压力巨大,这无疑影响了农民工制度性永久迁移的进程。

上述分析以假设农民工家庭具有制度性迁移意愿为前提,那么,农民工家庭是否具有制度性永久迁移意愿?关于农民工回流的研究指出,具有年老回流意愿,即最终返回家乡定居农民工的比例大概在70% ~90%之间[25]。显然,最终选择年老回流的农民工没有制度性永久迁移意愿。朱宇指出,即使具备获得流入地常住户口的条件,对迁入户口“不感兴趣”或“难以决定”者比例分别为28.5%、22.3%,两者之和达到50.8%[26],一半以上的农民工不愿意将户口迁入流入地,而具有制度性永久迁移意愿的则是那些在城市受到歧视、心理压力大的农民工,他们愿意将户口迁移到打工城市,寻求户籍制度的保障来改变在城市中的境遇[8]。由此看出,年老后返回农业、保留土地与农村户籍的意愿影响着农民工的制度性永久迁移。

从农民工个人特征看,年龄较小农民工更愿意放弃土地进城定居,而年龄越大越倾向于返乡[4],特别是那些没有务农经验的二代农民工,制度性永久迁移意愿比较强烈,而年龄较大的农民工意愿不强,所以,年龄是影响农民工制度性永久迁移意愿的一个因素。此外,城市居留时间一定程度上影响农民工的制度性迁移意愿。任远指出,在城市居留时间越长,继续长期居留的概率越高,其中10 ~15%长期居留的外来人口将成为上海人的组成部分[18]。这部分外来人口就业稳定、具备了融入城市的经济保障,希望继续长期居留城市而具有获得城市合法身份的意愿。随迁子女教育是迁移流动家庭面临的一个重要问题,儿童就学难易程度、城市公办学校的教育政策等直接影响子女随迁[27-28],因而,子女随迁的农民工家庭的制度性永久迁移意愿因期望子女获得平等的教育机会而增强。

根据以上分析,本文假设:(5)年龄小、月收入越高,受教育程度越高,对目前工作越满意的农民工,越适应城市生活,越具有制度性永久迁移倾向。(6)制度性永久迁移意愿与返回农村和继续从事农业意愿呈负相关,与年老后留在城市、把户口迁到城市的意愿正相关。(7)子女随迁的家庭制度性永久迁移意愿增强。

三、数据来源与样本统计分析

(一)数据来源

本文数据来源2011年4月~8月在广东珠三角与江苏常州的调查。本次调查共发放问卷810份,获得有效问卷735 份,回收率90.14%。受访农民工主要来自四川、湖南及广东,其中,性别结构中男性占70.20%、女性占29.80%,婚姻结构中已婚者占2/3 (66.39%),未婚占1/3(33.33%);年龄以25岁以下(31.97%)和36 ~45岁(31.97%)两个年龄段居多;受教育程度集中在初中(48.84%)和高中、高职(28.98%)两个区段内。

本文界定的个人迁移则包含以下三种情况:一个人外出务工,未婚;一个人外出务工,妻子或丈夫在农村照顾孩子;和成年未婚的兄弟姐妹等一起外出务工。家庭迁移包含以下五种情况:夫妻一起外出务工,未生育;夫妻一起外出务工,老人在农村照顾孩子;夫妻带着未成年的孩子外出务工;夫妻带着未成年孩子、老人一起外出务工;全家(夫妻、未成年的孩子、老人、兄弟姐妹等)一同迁移到城市。

(二)样本统计分析

(1)在735 份农民工调查样本中,属于家庭迁移为446 份,占样本总数61.63%,属于个人迁移为291 份,占样本总数38.64%,外出农民工的迁移模式以家庭迁移为主。其中,家庭迁移包含五种形式:夫妻外出务工,老人在家照顾孩子(占比17.82%);夫妻带着未成年的孩子外出务工(占比17.82%);夫妻一起外出务工,未生育(占比5.17);夫妻带着未成年孩子、老人一起外出务工(占比2.59%);全家一同迁移到城市(16.73%);其它(占比1.55%)。本文只主要研究占比较高的三种情况。

(2)农民工个人特征及月工资收入

不论男性和女性,家庭迁移的农民工年龄集中在36 ~45岁,受教育程度集中在初中阶段,有手艺或技能的比例占39.51%,86.31%表示干过农活。相对于个人迁移的农民工,家庭迁移的农民工年龄较大,平均受教育程度较低,有手艺或技能的比例较高,有务农经验的比例较高。农民工的月工资收入集中在1501 ~2000元的范围内。个人迁移的农民工在2000元以下的低收入段所占比例较高,家庭迁移农民工在2000元以上的高收入段所占的比例较高。总体上,家庭迁移农民工平均收入高于个人迁移。

(3)农民工的家庭特征

在66.39%已婚的农民工中,只身外出农民工只占10.69%,大部分已婚农民工是夫妻共同外出务工。个人迁移的农民工男女已婚比例分别为26.02%、8.14%,有小孩比例占17.86%,家庭迁移的农民工男女已婚比例分别为95.00%、94.74%,有小孩的比例占79.91%。相对于个人迁移的农民工,大多数已婚农民工以家庭为单位外出且需要抚养子女。

(4)外出务工时间

表1 外出务工时间

整体上,流动人口在城市的长期居留时间不断延长。如在上海居住5年及以上人口的比重,1993年为6.3%,1997年为14.7%,2000年为18.1%,2003年上升到24.4%[15]。相对而言,家庭迁移的农民工在城市务工时间更长。个人迁移农民工务工时间在5年以下的占72.70%,家庭迁移农民工务工年限5年以下所占比例较小,绝大多数家庭迁移农民工在城市务工时间在5年以上,其中5 ~10年占65%,10年以上的占35%(见表1)。如果以外出务工时间10年以上作为永久迁移的标志,那么,35%家庭实现了行为性永久迁移。

表2 显示,不论是个人迁移还是家庭迁移的农民工,90%农民工有继续打工的意愿。

个人迁移的农民工由于年龄偏低,具有继续打工的意愿比例略高,而部分家庭迁移农民工面临年老回流的问题,继续打工的意愿略低。

表2 是否继续打工

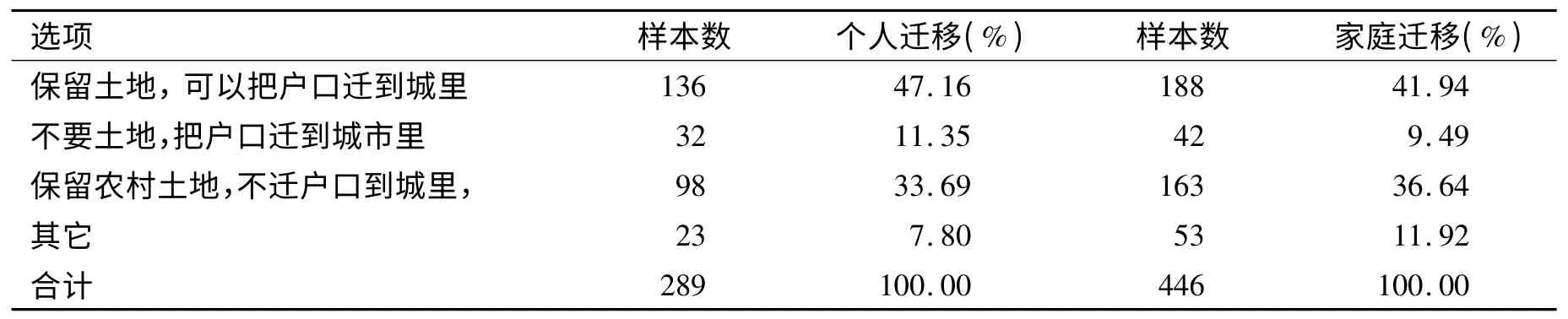

(5)农民工关于农村户籍与土地的选择意愿

以“户籍与土地的选择意愿”反映农民工放弃农村户籍、获得城市户口的制度性永久迁移意愿。我们发现,农民工的制度性永久迁移意愿与其可选择的制度安排的组合有密切关系。不论是个人迁移还是家庭迁移的农民工,“不要土地,把户口迁到城市里”只占10%左右。在保留农村土地这一前提下,选择把户口迁到城里的农民工的比例上升到40%,即使“保留农村土地”,仍有1/3以上的农民工选择“不迁户口到城里”,所以“保留农村土地”是农民工的普遍意愿。相对而言,家庭迁移中农民工愿意将户口迁到城市的比例比较低(见表3)。

表3 户籍与土地的选择意愿

把城镇社保、保障住房作为不要土地的补偿,表4 显示,愿意放弃土地、宅基地换取城镇社保、城镇保障住房的农民工达到40%以上,“不愿意”置换的农民工比例约为25%左右,另有30%左右的农民工表示“不清楚,没想过”。相对而言,个人迁移中农民工“双置换”意愿较高,家庭迁移中农民工“双置换”意愿仍然比较低。

表4 “双置换”意愿

上述描述性统计表明,制度安排选择不同,农民工的制度迁移意愿存在明显差异。相对于个人迁移,家庭迁移的农民工收入高,个人就业能力更强,行为性永久迁移倾向明显,制度性永久迁移意愿较低。

四、永久性迁移影响因素模型

1.变量选择

被解释变量永久性迁移包含两个方面:外出打工时间变量,设为Y1,“双置换”意愿,设为Y2。本文的自变量包括:(1)农民工的个人特征(X1—X5):年龄、性别、文化程度、婚姻状况、有无学过手艺或有何技能,分别用X1—X5表示;(2)家庭特征:孩子是否随同父母在打工地、配偶特别是女性有无工作、寄钱回家金额占总收入的比例①李强、毛学峰、张涛研究发现,农民工平均月收入每增加1元,每年汇款增加0.9元,即农民工年汇款量是其年收入7.5%。本文假设农民工汇款占年收入比例10%,以此为界,分设两段,大于10%,小于等于10%[23]。、夫妻自打工地回家次数、农村老家的土地是否全部转包出去、打工地耐用消费品购买意愿等6个变量,分别用X6—X11表示;(3)农民工个人能力以打工地月收入、更换务工地点的次数表示,分别用X12—X13表示;对目前工作是否满意,用变量用X14表示;(4)迁移农民工的意愿:是否想过以后还要回老家种地,年老后回农村还是留在城市,是否打算长久在此地打工,户籍与土地选择意愿,分别用X15—X18表示(见表5)。个人迁移农民工因单独外出打工,自变量中删除配偶特别是女性有无工作这一变量,包含17个变量。自变量选择中第(1)、(3)、(4)类依据的是经典人口迁移理论,第(2)类依据的新迁移经济学。

2.模型选取与结果

本文选取二项Logistic 回归模型进行分析,分别建立个人迁移与家庭迁移回归模型。

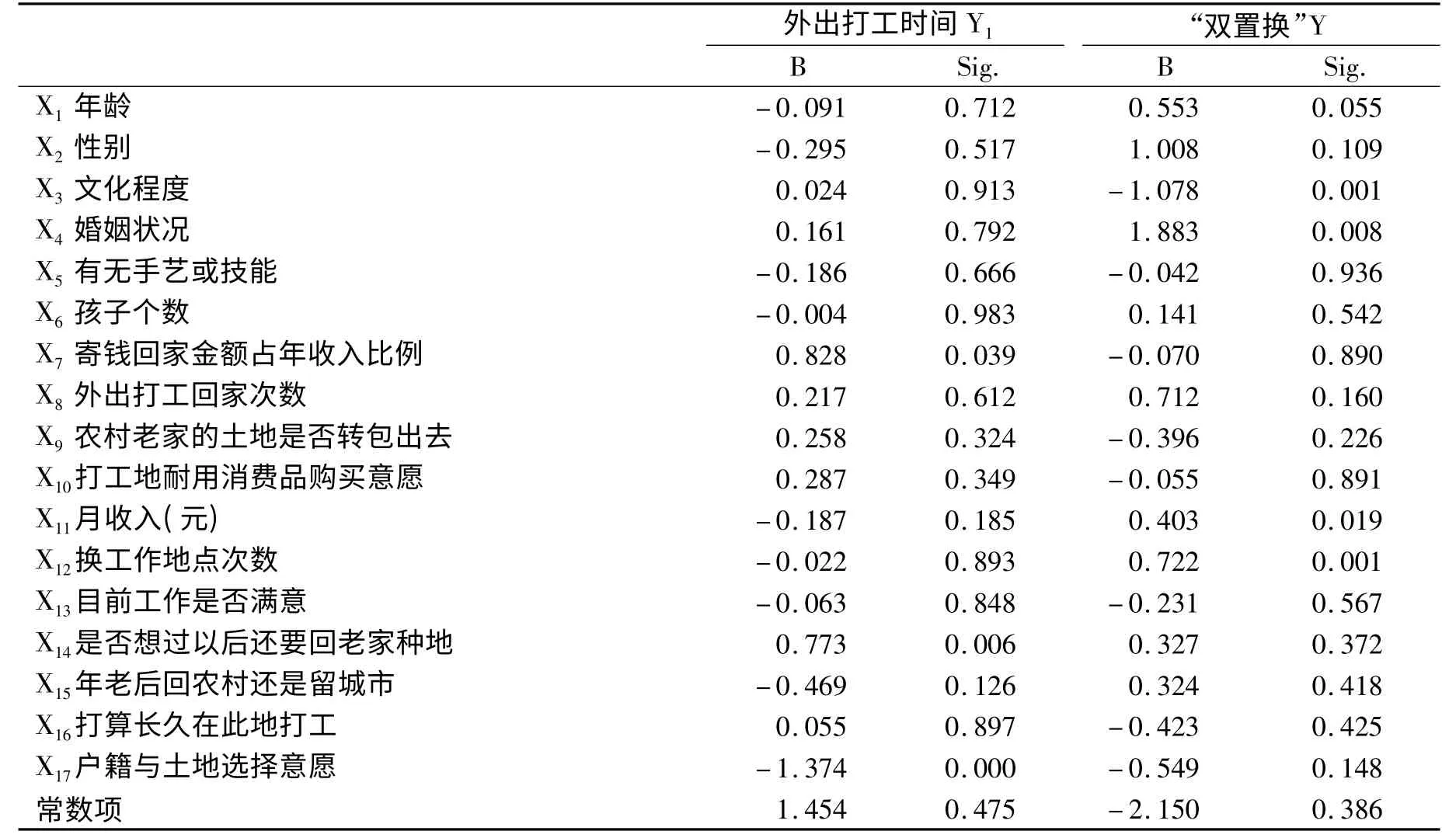

个人迁移外出打工时间模型以5年为界,设5年以上为Y1=1,5年以下Y1=0。回答“愿意”进行“双置换”样本189个,“不愿意”样本131个,删除回答“不清楚”的样本,对回答“愿意”、“不愿意”样本分别建立模型。利用SPSS 17.0 软件进行分析,结果见表6。

表5 永久性迁移变量选取与解释

表6 个人迁移永久性回归模型

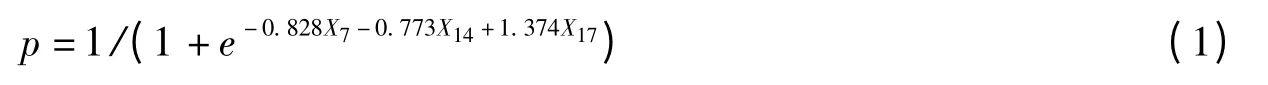

由表6 可知,在显著性水平0.1 下,汇款X7、是否想过以后还要回老家种地X14、户籍与土地选择意愿X17与外出打工时间Y1之间具有显著相关性,二项Logistic 回归方程为:

式(1)中p 表明农民工外出打工时间增加的概率,当以下任意一个情形:汇款减少、务农意愿降低、放弃农村土地、把户口迁到城市的意愿增强发生时,农民工外出打工时间均会增加,假设(1)不成立。

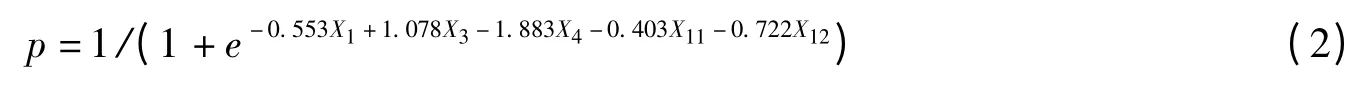

在显著性水平0.1 下,年龄X1、文化程度X3、婚姻状况X4、月收入X11、换工作地点次数X12与被解释“双置换”Y2之间具有显著相关性,二项Logistic 回归方程为:

式(2)中p 表明“双置换”意愿增加的概率,年龄越大、文化程度越低、已婚、月收入越高、换工作地点次数越多,任意一个情形发生时,农民工“双置换”意愿均会增加。

影响外出打工时间和“双置换”的因素不同。影响外出打工时间的因素与农民工的个人特征及收入状况不相关。这可能是因为农村缺乏就业机会,对大多数农民工而言,不论其个人特征如何、打工收入如何,外出打工是普遍的选择,这与表2 统计结果基本一致。

“双置换”意愿显著与农民工的个人特征及收入状况相关。不同的农民工对“双置换”有着不同的偏好和选择。愿意“双置换”农民工包含两类:一是年龄较大、文化程度低、已婚者,即在城镇劳动市场上处于竞争劣势的群体。二是收入高、换工作地点次数多,城市工作经验丰富,在劳动市场上属于具有竞争优势的群体。

表7 家庭迁移的永久性回归模型

由表7 可知,在显著性水平0.1 下,孩子是否随同父母在务工地X6、配偶特别是女性有无工作X7、更换务工地点次数X13、是否打算长久在此地务工X17等变量、户籍与土地选择意愿X18以及常数项,与被解释变量外出务工时间之间具有显著相关性。进一步确定二项Logistic 回归方程为:

式(3)中p 表明农民工外出打工时间增加的倾向,当孩子随同父母在务工地、配偶特别是女性有工作、更换务工地点次数越多、打算长久在此地打工、愿意放弃农村土地,上述任意一个情形发生时,农民工家庭外出务工时间增加,行为性永久迁移倾向越强。上述结果中,迁移者更换务工地点次数越多,城市工作与生活的经验越丰富,迁移行为越具有永久性;打算长久在此地务工的意愿与家庭永久性迁移正相关,其对家庭永久性迁移影响也与假设一致,假设(2)成立。孩子随迁、配偶特别是女性配偶有工作,增强了家庭迁移的永久性,孩子随迁、配偶有工作与家庭永久性迁移正相关,假设(3)成立。年龄、性别、受教育程度等个人特征、月收入、家庭在务工地点耐用消费品购买意愿、农村土地转包等,与家庭行为性永久迁移不相关,假设(1)、(4)不成立。

模型也显示,那些倾向于放弃农村土地,把户口迁到城市里的农民工家庭,即具有制度性永久迁移意愿的农民工家庭,行为性永久迁移意愿比较强烈,表明制度性迁移意愿也影响着行为性永久迁移。

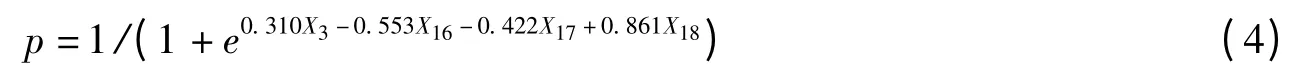

表7 中,在显著性水平0.1 下,文化程度X3、年老后回农村还是留城市X16、是否打算长久在此地务工X17、户籍与土地选择意愿X18等变量与被解释变量“双置换”意愿之间具有显著相关性,进一步确定二项Logistic 回归方程为:

式(4)中,p 表明“双置换”意愿的概率,文化程度越低,年老后越倾向于留在城市而不愿意返回农村务农,打算长久在此地打工,愿意放弃土地把户口迁到城市里的农民工家庭,“双置换”意愿均会增加,具有制度性永久迁移意愿。制度性永久迁移与家庭返回农业和农村意愿负相关,与年老后留在城市、把户口迁到城市的意愿正相关,假设(6)成立。迁移者年龄、收入及子女随迁家庭对制度性永久迁移意愿没有影响。

模型还显示,并非受教育程度高、收入高,年龄低、越易于融合城市生活的农民工,越具有制度性永久迁移倾向,而是文化程度越低的农民工越具有制度性永久迁移倾向,与蔡禾、王进的结论一致[5]。蔡禾、王进将其解释为那些个人资本、收入较低农民工在城市感受到歧视强烈,希望通过制度性合法性来改变自身境况。本文认为,那些文化程度越低、个人资本、就业能力低的农民工,难以通过个人积累足够的资本满足日益增长的养老、医疗需求,更希望通过户籍迁移获得合法城市身份以享有城市的养老保障、医疗保障。

五、结论与相关政策意义

本文得出如下结论:(1)相对于个人迁移,家庭更具有行为性永久迁移倾向。个人特征、个人能力等因素对个人及家庭行为性永久迁移没有显著影响,配偶、子女迁移形成的家庭团聚效应及配偶工作所产生的收入增加效应,增强了家庭行为性永久迁移倾向。相对于个人迁移,家庭迁移并没有更为强烈的制度性迁移意愿。那些没有年老回流意愿、愿意长期居留城市、愿意放弃农村户籍与土地的农民工家庭具有制度性迁移意愿。(2)不论是个人迁移还是家庭迁移,那些文化程度较低、年龄较大的农民工具有制度性永久迁移意愿。这意味着城市化并没有吸引文化程度高、人力资本丰富的农民工,反而吸引了城镇劳动市场上处于竞争劣势的农民工,加剧了城镇就业机会创造、职业培训及养老等公共服务的负担。(3)行为性和制度性永久迁移机制不同,二者存在一定的关联。具有制度性迁移意愿的农民工,行为性永久迁移意愿更强烈,而实现了行为性永久迁移并不必然导致制度性永久迁移。对多数农民工家庭而言,即使家庭成员长久居留在城市而制度性永久迁移意愿仍然不强,城市社会保障和城镇产权住房不足以让他们放弃农村土地和户籍,其行为性和制度性永久迁移的分离,既表明农民工家庭对农村土地和户籍的养老、失业保障功能的依赖,也意味着农民工对自身的市民化进程并不如人们想象的那么强烈。

本文政策意义在于:农民工市民化的对象,应该是那些实现了行为性永久迁移、具有制度性迁移意愿的农民工,对那些具有行为性永久迁移而没有制度性永久迁移意愿农民工,应保障他们农村承包地、宅基地权益,消除返回农村务农的障碍,实现可进城可回乡的双向流动,应适当地把握农民工市民化的进程。农民工特别是家庭迁移农民工的制度性永久迁移意愿并不强烈,并且,对多数在非正规市场上就业、缺乏就业能力、面临就业风险的农民工来说,在农村土地、宅基地与城市社会保障、住房之间做二选一式的选择,是个难以抉择问题,允许享有城市社会保障制度的进城农民工保留农村承包权、宅基地,对其实现制度性永久迁移是一个可行的选择。

[1]唐 震,张玉洁.城镇化进程中农民迁移模式的影响因素分析—基于江苏省南京市的实证分析[J].农业技术经济,2009,(4):4-11.

[2]马九杰,孟凡友.农民工迁移非持久性的影响因素分析—基于深圳市的实证研究[J].改革,2003,(4):77-86.

[3]吴兴陆.农民工定居性迁移决策的影响因素实证研究[J].人口与经济.2005,(1):5-10.

[4]侯红娅,杨 晶,李子奈.中国农村劳动力迁移意愿实证分析[J].经济问题,2004,(7):52-54.

[5]李国柱,牛叔文.家庭净收益视角下的农村劳动力转移决策研究[J].商业研究,2006,(15):133-135.

[6]GOLDSTEIN,Urbanization in China,1982-87:Effects of Migration and Reclassification[J].Population and Development Review,1990,16(4):673-701.

[7]WOON,Yuen-fong.Labor Migration in the 1990s:Homeward Orientation of Migrants in the Pearl River Delta Region and Its Implications for Interior China[J].Modern China,1999,25(4):475-512.

[8]蔡 禾,王 进.农民工永久迁移意愿研究[J].社会学研究,2007,(6):87-113.

[9]邓曲恒,古斯塔夫森.中国的永久移民[J].经济研究,2007,(4):137-147.

[10]姚先国,来 君,刘 冰.对城乡劳动力流动中举家外迁现象的理论分析—个可行性能力的视角[J].财经研究,2009,(2):28-37.

[11]周 皓.中国人口迁移的家庭化趋势及影响因素分析[J].人口研究,2004,(6):60-69.

[12]洪小良.城市农民工的家庭迁移行为及影响因素研究—以北京市为例[J].中国人口科学,2007,(6):43-50.

[13]林 燕,张忠根.孤身外出还是举家迁移?—制度对劳动力家庭迁移决策的影响分析[C]∥北京天则经济研究所,2010年(第十届)中国制度经济学年会论文集,2010:452-466.

[14]朱 宇.国外对非永久迁移的研究及其对我国流动人口问题的启示[J].人口研究,2004,(3):52-59.

[15]赵艳枝.外来人口的居留意愿与合理流动—以北京市顺义区外来人口为例[J].南京人口管理干部学院学报,2006,22(4):17-19.

[16]李 强,龙文进.农民工留城与返乡意愿的影响因素分析[J].中国农村经济,2009,(2):46-54.

[17]陈 勇.当今永久性国际人口迁移现状及其特点[J].人口与经济,2000,(2):44-50.

[18]任 远.“逐步沉淀”与“居留决定居留”—上海市外来人口居留模式分析[J].中国人口科学,2006,(3):67-72.

[19]李 松,张展鹏,杨玉华.“农转非”光环不再,城镇化如何前行[DB/OL].(2010-12-24)[2014-07-05].http://news.xinhuanet.com/fortune/2010-12/24/c_12914024_2.htm

[20]佚名,江苏无锡试点进城农民用土地置换城镇住房和社保[DB/OL]. (2013-12-25)[2014-07-05]. http://news.china.com.cn/2013-12/25/content_30995738.htm

[21]叶 锋,叶 超. 中国长三角探索让农民融入城市生活新途径[DB/OL]. (2010-11-25)[2014-07-05].http://news.xinhuanet.com/politics/2010-11/25/c_12815431_2.htm

[22]张玉洁,唐 震,李 倩.个人迁移和家庭迁移—城镇化进程中农民迁移模式的比较分析[J].农村经济,2006,(10):62-65.

[23]李 强,毛学峰,张 涛.农民工汇款的决策、数量与用途分析[J].中国农村观察,2008,(3):2-12.

[24]林小昭.广东外来工市民化受困“乏人愿落户中小城市”[DB/OL]. (2014-06-13)[2014-07-05].http://gz.ifeng.com/zaobanche/detail_2014_06/13/2425809_0.shtml

[25]齐小兵.国外回流人口研究对我国回流农民工研究的启示[J].人口与经济,2013,(5):41-47.

[26]朱 宇.户籍制度改革与流动人口在流入地的居留意愿及其制约机制[J].南方人口,2004,(3):21-28.

[27]杨 舸,段成荣,王宗萍.流动还是留守:流动人口子女随迁的选择性及其影响因素分析[J].中国农业大学学报(社会科学版),2011,(3):85-96.

[28]陶 然,孔德华,曹广忠.流动还是留守:中国农村流动人口子女就学地选择与影响因素考察[J].中国农村经济,2011,(6):37-44.