乌蒙山片区旅游发展及扶贫模式研究

2015-07-08刘祥恒罗明义

刘祥恒 罗明义

摘 要 乌蒙山片区位于我国西部地区,经济发展总体落后,旅游业是一种实现脱贫致富的有效途径,选择正确的扶贫模式是实现其目标的关键。在总结乌蒙山片区旅游发展取得的成效、存在的主要问题基础上,结合乌蒙山片区旅游资源特征,提出了该片区旅游扶贫的主要模式,包括资源环境带动模式、旅游市场带动模式、旅游交通带动模式、旅游景区带动模式、旅游城镇带动模式、旅游乡村带动模式和旅游商品带动模式。

关键词 乌蒙山片区;旅游扶贫;扶贫模式;旅游资源

[中图分类号]F062.9 [文献标识码] A [文章编号]1673-0461(2015)08-0067-07

一、引 言

党的十八大提出我国到2020年全面建成小康社会的宏伟目标,加快我国贫困地区尤其是连片特困地区的扶贫攻坚,已成为我国经济社会发展的主要任务之一。旅游扶贫作为一种贫困地区脱贫致富的方式,自20世纪80年代中期提出并得以实施以来,一些贫困地区通过发展旅游走上了脱贫致富的道路。2000年,国家旅游局将宁夏作为旅游扶贫试验区,从此我国各地陆续开始了旅游扶贫的探索。经过多年的摸索与实践,我国已形成了许多各具地方特色的扶贫模式。有关旅游扶贫模式的研究,多年来一直没有间断,学者们从不同的角度,提出了众多的扶贫模式。如陈友华从制度、人才、市场、技术等方面探讨了扶贫模式[1],李佳等人也提出了非常实用的旅游扶贫模式[2]。还有学者提出了政府主导型、地方自主开发型、政府扶持与国际援助型旅游扶贫模式[3]。李志勇根据旅游产品公益、盈利属性,将旅游扶贫模式分为四种[4]。还有很多学者通过个案研究,提出旅游扶贫模式。如唐勇等以四川秦巴山区为例,研究认为贫困地区的旅游扶贫模式主要有:政府主导型、生态优先型、城乡共融型、景区带动型和社区参与型[5]。李清娥以地震遗址四川北川羌族自治县为例,研究认为地震给当地带来了破坏性的影响,提出了具有地方特色的旅游扶贫模式[6]。覃建雄等以秦巴山区为例,提出了众多的扶贫模式[7]。邱硕立提出了符合西部少数民族地区旅游资源特点、区位的四种扶贫模式[8]。

综上所述,对于旅游扶贫模式,由于学者们选择的切入点不同,研究对象的不同,就会提出不同的扶贫模式。乌蒙山片区①作为我国扶贫攻坚的重点区域,旅游资源丰富,富有特色,旅游发展的潜力很大。然而,对乌蒙山片区旅游扶贫模式以及旅游发展状况的研究,目前的研究很少。因此,乌蒙山片区根据已有旅游发展的基础以及旅游资源的特点,探寻符合自身实际的旅游扶贫模式,以此实现乌蒙山片区的脱贫致富,不仅是乌蒙山片区扶贫攻坚的客观要求,也是加快乌蒙山片区旅游发展、加大旅游扶贫力度的必然选择。

二、乌蒙山片区旅游发展的成效

为了充分了解乌蒙山片区的旅游发展状况,课题组实地调研时,采取现场访谈与发放问卷相结合的方式。调研对象包括当地居民,当地政府部门和乌蒙山片区的游客,发放问卷3 600份,收回有效问卷3 016份,问卷有效率达到88.4%。通过实地调研发现:乌蒙山片区近年来旅游发展快速,主要表现在以下三方面:

(一)旅游客源稳步增长

随着乌蒙山片区旅游的市场知名度、吸引力和影响力逐步提升,接待游客和旅游收入均保持了快速增长态势(如表1所示)。2012年,乌蒙山片区共接待国内外游客5 847.36万人次,比2011年增长45.2%,近七年年均增长率为38.8%;旅游总收入359.99亿元,比2011年增长45.1%,近七年年均增长率为43.1%。其中,云南省所属区域接待国内外游客1 328.75万人次,比2011年增长39.2%;旅游总收入62.43亿元,比2011年增长50.6%;贵州省所属区域接待国内外游客3 496.61万人次,比2011年增长59.6%;旅游总收入251.69亿元,比2011年增长49.2%;四川省所属区域接待国内外游客1 022.00万人次,比2011年增长16.2%;旅游总收入45.87亿元,比2011年增长21.2%。在乌蒙山片区旅游客源及其收入总体快速增长情况下,也反映出区域内三省区所属区域旅游发展存在不平衡发展态势。

(二)游客人均消费总体提高

随着乌蒙山片区旅游快速增长,游客人均消费水平也逐步提高(如表1所示)。2012年,乌蒙山片区游客人均消费支出达到615.65元,比2011年的616.14减少了0.49元,下降0.1%。其中,云南省所属区域的游客人均消费支出469.82元,比2011年增加了35.57元,增长率为8.2%;四川省所属区域的游客人均消费支出459.00元,比2011年增加15.00元,增长率为3.4%;贵州省所属区域的游客人均消费支出719.81元,虽然在三省区中是最高的,但比2011年减少了50.20元,增长率为-6.5%;从而使整个乌蒙山片区游客人均消费支出基本上与2011年保持持平。

(三)旅游市场不断拓展

根据对旅游市场和游客问卷调查分析,随着乌蒙山片区旅游的市场知名度和影响力逐步提升,逐渐吸引了众多周边地区和中远程游客。2012年乌蒙山片区的游客来源中,西南地区(云、贵、川、渝、藏)的游客占83.2%,华东地区的游客占5.3%,华中地区的游客占4.1%,华北地区的游客占3.7%,东北地区的游客占2.4%。可以看出,乌蒙山片区在巩固发展本地和周边地区旅游客源市场的同时,旅游市场逐步拓展到华东、华中、华北等经济发达地区。同时,调查也显示:目前乌蒙山片区的旅游客源,主要以本地游客和周边地区游客为主,而中远程旅游客源还相对较少,必须加大中远程旅游客源市场的开拓力度。

三、乌蒙山片区旅游发展存在的主要问题

乌蒙山片区虽然具有丰富多样的旅游资源,但由于经济发展相对滞后,贫困面较大,因此旅游开发在三省区的旅游发展中属于相对滞后的区域,其旅游产业发展与三省作为中国西部旅游大省的地位远不相符。从对乌蒙山片区实地调研和综合分析看,其旅游业发展存在的问题主要表现在以下几方面。endprint

(一)旅游管理体制机制的制约

从实地调查可以看出,随着国家加快行政管理体制改革,乌蒙山片区的旅游管理体制也出现合并的新变化,许多县的旅游部门因行政体制改革,而合并在其他部门下面,专门从事旅游的在编人员极其有限,致使旅游行政职能被弱化和边缘化,无法对旅游业实施有效管理。虽然有以百里杜鹃风景名胜区管委会为代表的旅游管理职能被强化的机构设置,但大多数县(市、区)旅游管理职能与文化、体育、广播电视、新闻出版等部门合并为一个部门,甚至还有旅游管理职能被弱化为产业办公室等,导致一个县级行政部门直接受到多个上级部门的领导,不仅管理运行成本增加;而且旅游管理职能大幅度弱化。因此,旅游管理体制不顺、机制不灵活,一定程度上制约了该区域旅游的健康快速发展。

(二)旅游基础与服务设施薄弱

乌蒙山片区各县(市、区)基本上都属于国家和省级贫困县,各项基础设施与公共服务设施建设薄弱,是制约该区域旅游发展的首要障碍。虽然近年来在国家大力扶持下,主干公路高速化发展较快,外部连接交通网已初具规模,交通基础设施有很大改善。但由于整个区域属于山区,区域内主要景区连接主干交通的条件仍然较差,道路级别也较低,特别是乡镇一级的道路情况更差,有的旅游景区点还没做到完全通油路,交通基础设施薄弱仍然是制约旅游发展的最大“瓶颈”。 此外,水、电、气、环卫等公共设施方面配套不到位,管网布置还不合理;商业、公寓、娱乐以及服务设施配套不齐全,综合服务水平不高;旅游景点的吃、住、行、通讯等公共配套设施落后,服务水平差,严重影响和制约旅游业的进一步发展。

(三)旅游开发建设相对滞后

乌蒙山片区各县(市、区)虽然近年来重视旅游发展,但整个片区的旅游开发建设相对滞后。主要表现在:一是旅游规划编制和落实不足,许多旅游规划缺乏指导性和操作性,规划实施的监督力度也不够,致使许多旅游项目不能落地建设。二是旅游要素组合不完善,尚未形成包括食、住、行、游、购、娱等在内的完整旅游接待设施体系;旅游住宿设施虽然很多,但大多数旅游酒店接待设施规模、档次不高;行、游、购、娱等旅游要素设施还处于初期发展阶段,难以满足旅游者的多样性旅游需求。三是旅游商品开发尚属初期,大多数旅游商品包装老、品位低、特色不足,不能突出该区域的特色;地方纪念品、民族民间工艺品发展十分薄弱;旅游商品开发体系、销售网络体系尚未建立健全,导致旅游产业的附加值不高。

(四)旅游市场促销开拓不足

目前,乌蒙山片区的旅游宣传促销力度不够,宣传促销经费投入严重不足,缺乏知名的旅游品牌、独特的形象标识和响亮的宣传口号,更没有对外形成统一、相对固定、独特的旅游形象,因此旅游宣传促销效果不佳,地区之间的联合品牌打造不到位,无法形成规模效应。同时,旅游市场开拓严重不足,旅游客源主要以国内客源市场为主,国内游客人数占到全部游客总数的99.5%,海外游客还非常少;而国内游客中85%以上是本地和周边地区的客源,中远程尤其是沿海经济发达地区的旅游客源不到15%。由于旅游客源市场结构较为单一,并且大多数为本地客源市场,不仅游客消费水平较低,而且旅游综合效益不高、带动力不强,从而一定程度上制约了乌蒙山片区旅游的持续快速发展。

(五)旅游市场竞争压力较大

目前,随着国家把旅游业作为国民经济的战略性支柱产业来培育,以建成人民群众满意的现代服务业,拉动了国内各地旅游业的快速发展,尤其是乌蒙山片区周边地区近年来旅游业发展态势较猛,给该区域旅游发展造成极大的市场竞争压力。例如休闲度假旅游,周边就有贵阳避暑之都,四季春城昆明市,六盘水中国凉都等;生态观光旅游,周边就有贵阳的森林之城,宜宾的蜀南竹海,西昌的邛海湿地,泸州的生态旅游等;民俗风情旅游,周边有黔东南苗侗民俗风情,黔西南和黔南布依族苗族风情,桂西北的壮族风情和滇中楚雄彝族风情等;喀什特溶洞旅游,周边有安顺龙宫、滇中的石林、九乡溶洞等。这种资源、产品类似性的竞争,客观上直接给乌蒙山片区旅游带来较强的市场竞争压力,给该区域的旅游建设发展增加了一定困难。

此外,乌蒙山片区旅游发展还面临着一系列的困难,突出表现在:一是旅游建设发展资金制约,由于该区域均是国家级和省级贫困县,自给财力有限,更无力投入较多资金用于旅游建设发展,导致旅游景区建设薄弱,基础设施与接待设施不完善,旅游市场开发力度小等。二是政策支持力度不够,其旅游发展需要国家、省市各级政府给与更多政策优惠和资金扶持,而目前各级政府对该区域的政策、资金支持力度小,远不能满足该地区旅游业发展的需要。三是旅游专门人才缺乏,尤其是旅游开发建设、经营管理人才奇缺,导致该区域旅游发展观念相对落后,旅游发展思路不明确、不开阔,旅游从业队伍也十分薄弱。

四、乌蒙山片区旅游资源评价与分析

乌蒙山片区旅游资源综合评价,主要通过构建旅游资源评价模型和指标体系,然后采取专家集合意见法的方式,对乌蒙山片区旅游资源进行综合评价,从而为做好旅游发展规划提供了重要依据。

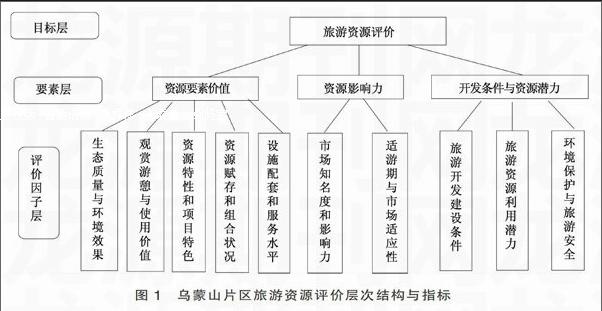

(一)评价模型与指标

为了科学评价乌蒙山片区的旅游资源,在参考国家标准《旅游资源分类、调查与评价》的基础上,结合现代休闲旅游快速发展的实际,重点突出休闲旅游资源评价指标体系,并遵循科学性、完备性、导向性、层次性、可操作性、可比性和关联性原则,构建了乌蒙山片区旅游资源评价层次结构和指标体系(如图1所示),以便更加客观、科学、准确地反映乌蒙山片区旅游资源特征及可持续利用的价值。

乌蒙山片区旅游资源评价层次结构和指标体系,主要包括目标层、要素层和评价因子层三个层次。其中目标层是对乌蒙山片区旅游资源的综合评价;要素层按照突出旅游资源的休闲价值和开发条件等,重点设置了资源要素价值、资源影响力、开发条件与资源潜力三个主要要素;评价因子层重点从休闲旅游角度分别设置了10个重点指标,以通过评价能综合反映乌蒙山片区旅游资源的休闲旅游价值和可持续发展的价值取向。endprint

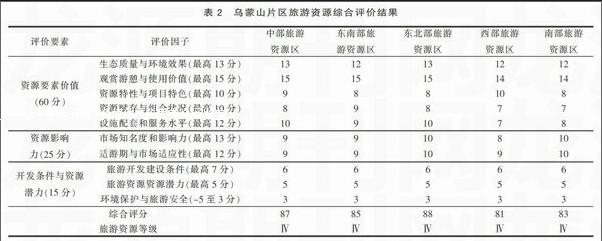

(二)评价赋值标准

根据上述乌蒙山片区旅游资源评价层次和评价指标,首先,要确定各评价要素的权重,原则上确定资源要素价值的分数为60分,资源影响力的分数为25分,开发条件和资源潜力为15分,三项评价要素相加的总分为100分,即旅游资源赋分评价体系的总目标层为100分。其次,确定评价因子的权重,资源要素价值分为5个评价因子;资源影响力分为2个评价因子;开发条件和资源潜力分为3个评价因子,其中环境保护与环境安全评分可从负分到正分;并相应确定10个评价因子的权重。最后,确定每一个评价因子的赋值标准,原则上每一评价因子的赋值标准分为四个档次,最高档次为该评价因子的总得分,最低档次为1分(环境保护与环境安全可有负分),以便于专家科学地给定评分。由于篇幅有限,具体的评价资源要素、评价因子的权重及赋值标准不再单独说明。

(三)资源等级划分

根据乌蒙山片区旅游资源评价赋值标准,并参考国家标准《旅游资源分类、调查与评价》,以90分、75分、60分、45分和30分为分界点,将乌蒙山片区旅游资源评价依据评价总分,从高级到低级划分为分为五个等级。其中,Ⅴ级(≥90分)旅游资源为特品级旅游资源;Ⅳ级(75~89分)旅游资源为优良级旅游资源;Ⅲ级(60~74分)旅游资源为优良级旅游资源;Ⅱ级(45~59分)资源为普通级旅游资源;Ⅰ级(30~44分)资源为普通级旅游资源。

(四)综合评价结果

根据上述乌蒙山片区旅游资源评价赋值标准,邀请专家对乌蒙山片区五个旅游资源区进行评分,得出综合评分结果(如表2所示)。

(五)旅游资源特色分析

根据上述对乌蒙山片区旅游资源的分析和评价,可以看出乌蒙山片区的旅游资源总体上都达到Ⅳ级优良级旅游资源,个别地区还拥有一些特品级旅游资源,概括起来乌蒙山片区旅游资源特色主要体现在以下三个方面。

1. 内容丰富,品位较高

乌蒙山片区,拥有众多的高原湖泊、生态湿地、森林草场、地热温泉、喀斯特溶洞等自然景观,拥有众多的国家级省级历史文化名城、名镇、名村及上百处重点历史文化遗产,拥有绚丽多彩的少数民族文化和地方传统文化等,并且多数旅游资源具有较高的品位,为开发观光旅游、生态旅游、红色旅游、乡村旅游、户外运动、休闲度假、民族风情旅游等奠定了良好的资源基础和环境条件。

2. 特色鲜明,吸引力强

乌蒙山片区旅游资源特色鲜明,吸引力强。尤其是世界自然遗产中国丹霞地貌——赤水,国际重要生态湿地保护区昭通大山包,壮美的金沙江巨型电站群和“高峡平湖”山水景观,国家级历史文化名城会泽和众多历史文化古镇,红军“四渡赤水”、“扎西会议”和“乌蒙回旋战”等红色文化,绚丽多彩的凉山彝族风情及少数民族文化等,不仅资源特色鲜明,而且旅游吸引力强,既是进行爱国主义、革命传统教育等红色旅游的重要地区,也是开展生态观光、康体养生、文化体验、休闲度假的旅游胜地。

3. 结构合理,组合度好

乌蒙山片区大多数区域的旅游资源层次多样、分布合理,并且组合度较好,尤其是自然景观与少数民族风情融合,现代城市与乡村田园风光融合,山水风光与现代巨型电站融合,红色文化与优美生态环境融合,中原文化与地方传统文化融合,构成最具特色、最具魅力的旅游吸引物,增强了乌蒙山片区的旅游吸引力和市场竞争力。

五、乌蒙山片区旅游扶贫的主要模式

为了解决上述存在的问题,根据对乌蒙山片区旅游业发展的现状分析,充分利用现在的优势旅游资源,乌蒙山片区的旅游扶贫可综合采取以下七种扶贫模式:

(一)资源环境带动模式

采取资源环境带动模式,充分发挥乌蒙山片区旅游资源丰富、生态环境优美并具有较强旅游市场吸引力等优势,通过制定旅游产业发展规划,指导旅游资源深度开发,带动旅游基础设施和服务设施建设,促进旅游产业加快发展,带动贫困地区和群众脱贫致富。

资源环境带动模式的优点:一是初期开发起步快、成本低,能够充分利用乌蒙山片区资源环境禀赋优势,尽快形成旅游市场吸引力;二是能够直接吸引资源环境区周边居民参与旅游经营和服务,带动乌蒙山片区贫困群众就业和增加收入;三是能够带动基础设施、旅游服务设施和乡村建设发展,促进村容乡貌和生活环境改善;四是有利于增强当地居民的资源环境保护意识,提高生态文明素质,推动乌蒙山片区经济社会可持续发展。

(二)旅游市场带动模式

采取旅游市场带动模式,充分发挥乌蒙山片区良好的区位交通优势和资源禀赋,以满足旅游市场需求为前提,开发相应的旅游产品,提供优质的旅游服务,在满足游客消费需求的同时,实现以旅游发展带动贫困地区和群众脱贫致富。

旅游市场带动模式的优点:一是具有稳定的旅游客源市场,有利于根据旅游市场需求,开发多样化的旅游产品,加快乌蒙山片区旅游发展;二是有利于增强贫困地区和群众的市场观念,将旅游市场需求与旅游资源相结合,开发适销对路的旅游产品,更好地满足旅游市场需求;三是有利于引导社区居民参与旅游建设和经营服务,直接带动贫困群众的脱贫致富,增强旅游扶贫开发带动力,提高乌蒙山片区旅游产业发展的成效。

(三)旅游交通带动模式

采取旅游交通带动模式,抓住国家加快乌蒙山片区综合交通体系和主干交通路网建设的机遇,在现有的交通建设基础上(如表3所示),继续加强旅游交通基础设施建设,加大县际之间以及旅游景区、旅游小镇、旅游乡村的连接道路建设力度,以旅游交通建设带动旅游扶贫开发,以旅游扶贫开发促进旅游加快发展,从而带动贫困地区和群众脱贫致富。

旅游交通带动模式的优点:一是有利于促进旅游城市、旅游小镇、特色旅游乡村和旅游景区点的旅游通达条件改善,切实解决乌蒙山片区的旅游交通“瓶颈”问题;二是能够加快乌蒙山片区旅游发展,扩大贫困地区的就业机会,促进贫困群众收入增加和生活条件改善;三是随着旅游交通条件改善,必将带动乌蒙山片区产生大量的客流、物流、资金流和信息流,从而促进乌蒙山片区经济发展和社会繁荣。endprint

(四)旅游景区带动模式

采取旅游景区带动模式,依托乌蒙山片区高品位的旅游资源,吸引实力雄厚的企业投资开发,建设一批高水平的大型旅游景区和配套服务设施,带动旅游景区周边居民参与旅游经营和服务,促进贫困地区和群众脱贫致富。

旅游景区带动模式的优点:一是有利于加大招商引资力度,吸引大企业、大公司投资旅游开发,带动乌蒙山片区的基础设施和乡村建设,改善贫困乡村居民的生产生活条件;二是可为乌蒙山片区居民提供旅游经营和服务条件,扩大当地的就业岗位,带动社会就业和农村剩余劳动力转移,促进群众增加收入和改善生活条件;三是带动乌蒙山片区居民文化素质提高,增强旅游服务意识和经营能力,促进乌蒙山片区社会稳定及和谐社会发展。

(五)旅游城镇带动模式

采取旅游城镇模式,充分发挥乌蒙山片区众多历史文化名城和古镇的优势,以及城镇基础设施条件好、公共服务设施完善、经济发展条件较快、带动和辐射效应强及旅游集散地等功能,推动旅游城市、旅游古镇、旅游小镇建设发展,带动旅游城镇周边贫困乡村的旅游发展和相关产业发展,促进贫困地区和群众脱贫致富。

旅游城镇带动模式的优点:一是有利于结合城镇化推进、国家重大工程移民搬迁等,深入挖掘历史文化古城和古镇潜力,因地制宜地建设一批旅游城市、旅游古镇和旅游小镇,有效提升乌蒙山旅游的吸引力和竞争力;二是有利于充分发挥旅游城镇吸引力强、配套设施完善、服务水平高、关联带动效应强等特点,带动乌蒙山片区旅游产业加快发展;三是能够带动旅游城镇周边的新农村和美丽乡村建设,拉动周边地区旅游及相关产业发展,提供更多的就业岗位,带动贫困地区和群众脱贫致富,促进乌蒙山片区城乡统筹协调发展。

(六)旅游乡村带动模式

采取旅游乡村带动模式,依托乌蒙山片区乡村区域的田园风光、自然美景、生态环境及乡村历史文化遗产等资源,通过开发乡村旅游、农业休闲及农家乐旅游等,在满足城市居民休闲度假、农事体验等旅游需求的同时,带动贫困地区和群众脱贫致富。

旅游乡村带动模式的优点:一是有利于引导贫困乡村依托旅游资源和环境优势,结合文化建设、新农村建设和美丽乡村建设等,加强特色旅游乡村建设;二是利用乡村点多面广的特点,积极开发建设旅游接待设施,大力发展乡村旅游、农业旅游、庄园经济、农家乐等,直接带动贫困乡村居民就业和脱贫致富;三是有利于推动乌蒙山片区乡村道路、水电、卫生条件和村容村貌改善,促进贫困乡村居民的生活环境和生活质量改善;四是促进乌蒙山片区居民和游客的广泛交流,推动乡村旅游服务质量提升,带动乌蒙山片区社会建设和文明发展。

(七)旅游商品带动模式

采取旅游商品带动模式,充分发挥乌蒙山片区丰富的农副产品、绿色食品、地方名特产品、民族民间工艺品等旅游商品资源(如表4所示)优势,积极促进旅游与农业、加工业深度融合,加强旅游商品开发、加工和销售等,带动贫困地区和群众脱贫致富。

旅游商品带动模式的优点:一是有利于发挥乌蒙山片区丰富的旅游商品资源优势,在丰富旅游产品内容,满足游客食品消费、购物需求的同时,直接带动贫困地区和群众的脱贫致富;二是有利于保护民族民间传统文化,推动地方名特优产品发展,促进民族民间工艺的发掘和传承人的培养,扩大乌蒙山片区就业门路和岗位,帮助贫困群众脱贫致富;三是便于推动旅游与农业、工业等产业融合发展,促进农业产业链延伸,带动加工业快速发展,促进乌蒙山片区市场繁荣和经济社会发展。

六、结 语

乌蒙山片区旅游发展虽然取得了良好的成绩,但其发展也存在很多问题,如旅游管理体制机制的制约、旅游基础与服务设施薄弱、旅游开发建设相对滞后、旅游市场促销开拓不足、旅游市场竞争压力较大等主要问题。尽管如此,但乌蒙山片区旅游资源特色明显,主要表现在旅游资源内容丰富,品位较高;特色鲜明,吸引力强;结构合理,组合度好。为了充分发挥旅游业的扶贫效应,乌蒙山片区今后要充分利用本地区富有特色的旅游资源,根据本区域各地的实际情况,综合采取资源环境带动模式、旅游市场带动模式、旅游交通带动模式、旅游景区带动模式、旅游城镇带动模式、旅游乡村带动模式和旅游商品带动模式等旅游扶贫模式,方可带动当地人脱贫致富,实现旅游扶贫的目标。

[注 释]

① 乌蒙山片区,是指乌蒙山跨云南、贵州、四川三省毗邻地区的10个市州的39个县(市、区)的行政区域,国土总面积11.02万平方公里。2012年末总人口为2407.18万人,其中农村人口占总人口的78.7%,少数民族人口占总人口的20.3%,贫困人口占总人口的31.3%,既是集革命老区、民族地区和贫困地区为一体的集中连片特困地区,也是国家“十二五”扶贫攻坚的重点区域。

[参考文献]

[1] 陈友华.我国旅游扶贫模式转型升级新思路[J].资源开发与市场,2014,30(6):717-721.

[2] 李佳,钟林生,成升魁.中国旅游扶贫进展[J].中国人口·资源与环境,2009,19(3):157-158.

[3] 游佩媛.旅游扶贫模式研究——以北京郊区民俗村、贵州省巴拉河乡村旅游项目为例[D].北京:北京第二外国语学院,2006:12-17.

[4] 李志勇.欠发达地区旅游扶贫战略的双重性与模式创新[J].现代经济探讨, 2013(2):37-41.

[5] 唐勇,张命军,秦宏瑶,等.国家集中连片特困地区旅游扶贫开发模式研究:以四川秦巴山区为例[J].资源开发与市场,2013,29(10):1114-1117.

[6] 李清娥.5·12震后旅游扶贫的实践效应:北川羌族自治县旅游开发模式分析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版), 2012(5):128-132.

[7] 覃建雄,张培,陈兴.旅游产业扶贫开发模式与保障机制研究:以秦巴山区为例[J].西南民族大学学报(人文社会科学版), 2013(7):134-138.

[8] 邱硕立.西部少数民族地区旅游扶贫:可能性、重要性与模式选择[J].贵州民族研究, 2013(5):148-150.

Abstract: Wumeng Mountain area is located in the western region of China. Its overall economic development has long been lagged of. Tourism could be an effective way to achieve poverty alleviation, while the key lies in selecting correct modes. On the basis of summarizing the accomplishments and unsolved problems in the Wumeng Mountain area tourism development and considering the characteristics of the tourism resources of the area, the article proposed major modes for the tourism alleviation for this area, including resource and environment driven mode, tourism market driven mode, tourism transportation driven mode, tourists attractions driven mode, tourism towns driven mode, tourism village driven mode and tourism commodity driven mode.

Key words: Wumeng Mountain area; poverty alleviation tourism; poverty alleviation mode; tourism resource

(责任编辑:张丹郁)endprint