法治普遍性下我国刑法解释的应然分析

——以侵财犯罪中概括型数额的司法解释为例证

2015-07-05李江

李 江

(中南财经政法大学刑事司法学院,湖北武汉430073)

法治普遍性下我国刑法解释的应然分析

——以侵财犯罪中概括型数额的司法解释为例证

李 江

(中南财经政法大学刑事司法学院,湖北武汉430073)

法治普遍性下,刑法解释的应然状态是统一性与差异性的协调,需管控差异性,而强调统一性。刑法解释的应然主体是全国人大常委会和最高人民法院,由最高人民法院行使刑法解释权,全国人大常委会、最高人民检察院监督最高人民法院司法解释的制定、实施。侵财类犯罪中概括型数额的司法解释应当选择相对确定的数额标准,采“上年度犯罪地城镇(农村)居民人均可支配收入”,并辅之以居民消费价格指数,范围上限定在地(市)一级比较合适。同时,结合比例(倍数)模式以解决跨地区相同犯罪的累计计算问题。

刑法解释;概括型数额;应然主体;相对确定的数额标准

普遍性是法治的本质特征之一,人们普遍服从本身制订得良好的法律[1],法律规范应当统一适用于效力范围内的每一成员。法律解释是对法律规范意旨的阐明,其目的在于为法律规范在适用中提供具体的可操作方案,但是其本身“不能颠覆法律,而只能修补完善法律”[2]。因此,虽然法律解释具有使法律规范具体化的功能,但是其不能悖逆于法律规范的意旨,不能损害法律规范适用的统一性。如何让刑法解释更大程度地维护刑法规范适用的统一性,如何维护刑法解释本身的统一性,是应当审慎思考的问题。本文欲以侵财犯罪中概括型数额的司法解释为例证,来对这一问题作尝试性回应。

一、法治普遍性下我国刑法解释的应然状态

刑法解释存在的空间主要是刑法规范不明确的领域,而明确与否取决于通常人对于刑法规范的理解能力[3]。我国刑法分则对侵财类犯罪规定了大量的概括型数额,如数额须达到“较大”、“巨大”、“特别巨大”等,此类语词的外延范围很难说是明确的。而法治的普遍性是针对其适用对象来讲的,只有法律得到受众的明确理解才能被普遍遵守,否则法律将沦为规范文本,而不能被贯彻实施。刑法解释的目的在于明确刑法规范的意义,而使刑法规范与具体事实能够连接、对应,从而让刑法规范得到统一适用。刑法解释是刑法规范意义的宣示,为维护刑法规范适用的统一性,刑法解释本身应该具有统一性。

这种统一性的制度契合是多元的:首先,我国的政体是单一制。在中央与地方的权力分配上,是中央集权,地方权力来源于中央。从法定的刑法解释权的等级上看,只有中央一级的立法机关和司法机关拥有刑法解释权①其一,《立法法》第四十五条规定:“法律解释权属于全国人民代表大会常务委员会。法律有以下情况之一的,由全国人民代表大会常务委员会解释:(一)法律的规定需要进一步明确具体含义的;(二)法律制定后出现新的情况,需要明确适用法律依据的。”其二,1981年《全国人民代表大会常务委员会关于加强法律解释工作的决议》第二条规定:“凡属于法院审判工作中具体应用法律、法令的问题,由最高人民法院进行解释。凡属于检察院检察工作中具体应用法律、法令的问题,由最高人民检察院进行解释。最高人民法院和最高人民检察院的解释如果有原则性的分歧,报请全国人民代表大会常务委员会解释或决定。”其三,《中华人民共和国人民法院组织法》(1979年修订)第三十二条规定:“最高人民法院对于在审判过程中如何具体应用法律、法令的问题,进行解释。”,而地方立法机关和司法机关无权作出刑法解释,刑法解释权在国家层面是统一的。其次,我国刑法的主要渊源是统一的刑法典②我国目前仅存一部有效的单行刑法,即《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》,但其与刑法修正案的作用一样,是“补充修改”刑法典,似乎立法者比较执着于制定一部能够囊括所有犯罪的刑法典。根据《宪法》、《立法法》、《民族区域自治法》、《刑法》的规定,民族自治地方所在的省级人大可以指定本地区适用的刑法变通规定,但是目前尚未出现此类变通规定的立法,而即使制定此类变通规定,也不能与刑法的基本原则相抵触、变通规定需要由全国人大常委会批准,变通规定并不能突破刑法统一性的限制。。一部刑法典,效力及于整个大陆地区,刑法解释为阐明刑法意旨而产生,其自然应该承袭刑法统一性的特点,否则,刑法适用的普遍效力将被削弱。再次,司法权具有内在统一性。根据《宪法》规定,人民法院独立行使审判权,这种排除行政机关、社会团体、个人干涉的独立性,为审判权内在的统一性提供保障;而人民法院体系内部是等次分明、序列完整的结构,上级法院对下级法院的审判工作具有监督职权。“司法统一要求司法独立,司法独立保障司法统一,二者互为条件,相辅相成”[4]。最高院就侵财类犯罪中概括型数额规定所作的解释,对于各级人民法院的审判活动都具有约束力。

普遍与特殊、统一与差异总是共存的,普遍性是“贯穿于一切特殊性之内,并包括一切特殊性于其中的东西”[5],而“没有‘差异’就无所谓‘多样’,没有‘多样’也就无所谓统一”[6]。刑法规范的制定是从特殊性中寻求普遍性、由差异达成统一的过程,刑法规范本身包含着特殊性、差异性。但刑法规范之所以是刑法规范,在于其是应该得到普遍服从、统一适用的关于犯罪与刑罚的行为准则和裁判标准。如果缺少必要的统一性,刑法规范便不可能实现其秩序价值,也不可能发挥其法益保护的机能,刑事法治则无从谈起。差异性确实存在,盗窃之犯罪数额的司法解释授权省级司法机关根据本地区的经济发展状况和社会治安情况来确定本地区的具体数额标准③2013年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款规定:“各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。”,就可见刑法解释对于解释适用的地区差异进行了考虑。但是差异性是受到限制的差异,省级司法机关制定的数额标准,必须在两高司法解释规定的幅度范围之内,而且须报两高批准。

从实现司法公正的角度讲,刑法解释也应该强调统一性。首先,统一的刑法解释符合刑法平等适用的基本原则,也能够限制法官的自由裁量权,防止定罪量刑不公和刑法适用的任意性。其次,部分罪名犯罪数额标准之间的不合理差异,要求刑法解释体系内部保持协调。典型的如盗窃罪与贪污罪之数额标准,盗窃罪的起刑点为1000元④2013年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定:“盗窃公私财物价值1000元至3000元以上、3万元至10万元以上、30万元至50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的‘数额较大’、‘数额巨大’、‘数额特别巨大’。”,而贪污罪的起刑点为5000元的80%,即4000元⑤1999年最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》附则第二条规定:“本规定中有关犯罪数额“不满”,是指接近该数额且已达到该数额的80%以上。”。虽然贪污罪和盗窃罪都具有侵犯财产的性质,且前者具有另一更重要的客体,即国家工作人员行为的廉洁性,其社会危害性应该较盗窃罪更大,但是其起刑点较盗窃罪的数额标准却高出3000元。再次,不同司法机关就同一罪名数额标准所作的解释存在效力冲突也要求刑法解释形成统一标准。如最高院司法解释对于贷款诈骗罪中“数额较大”的规定为“1万元以上”,而最高检的司法解释对贷款诈骗罪的立案追诉标准规定为“数额在2万元以上”⑥1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条第三款规定:“个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的,属于‘数额较大’”。2010年最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条规定:“以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在2万元以上的,应予立案追诉。”。在两种司法解释都有效的前提下,刑事案件的立案、侦查、逮捕和诉讼不衔接,对犯罪的认定和处理难以正常进行,要么容易放纵犯罪,要么打击范围过大。“为了确保法制统一性,不仅要求法律体系内部的和谐一致,还要求不同的执法单位和执法人员对同一法律规则的理解、解释一致”[7],不同解释主体对于刑法规范的解释不一致时,应该寻求解释的统一。

归结而言,法治普遍性下,刑法解释的应然状态是统一性与差异性的协调,需管控差异性,而强调统一性。就维护侵财类犯罪中概括型数额刑法解释的统一性而言,需要解决的两个主要问题是:解释的应然主体是谁和解释的应然标准为何。

二、我国刑法解释的应然主体厘定——以刑法解释权的配置为中心

实然上,就侵财类犯罪中概括数额的解释主体而言,立法解释处于缺位状态,司法解释占据了绝对比重,最高检似乎表现出比最高院更高的积极性①最高检公布的三个《立案标准》对于刑法规定的侵财类犯罪中概括型数额进行了比较大范围的解释,囊括了危害公共安全犯罪、破坏社会主义市场经济犯罪、侵犯财产犯罪、妨害社会管理秩序犯罪的大部分。;最高司法机关授权省级司法机关对犯罪数额具体标准进行确定,司法机关与行政机关联合发布刑法解释的现象也存在,如最高检与公安部联合发布的三个《立案标准》。探讨刑法解释的应然主体,有必要对刑法解释权的配置进行追问,因为刑法解释与权力紧密勾连,权力配置左右刑法解释的正当与否和效力高低。对刑法解释权的配置研究,理论上不乏以域外三权分立的政治体制、刑法解释理论、法官解释传统等为理由,来批判或构建我国的刑法解释权分配体制。但是,“就法解释的主体资格而言,则应是一个严肃的本土问题”[8],故而探讨刑法解释的应然主体,必须以中国特色的刑事法治为基本语境,应该置于我国现行的宪法秩序之下。

根据现行《宪法》的规定,中国特色的立法权与司法权、行政权的关系是:立法权高于司法权、行政权,司法权与行政权相互独立且平行,司法权内部分为审判权与检察权,司法权、行政权受立法权监督。根据《立法法》的规定,刑法是国家的基本法律之一,只能由全国人大制定和修改、或者由全国人大常委会进行部分补充和修改。法律解释权属于全国人大常委会,故刑法解释权应由全国人大常委会行使②《宪法》第六十七条规定:“全国人民代表大会常务委员会行使下列职权:……(四)解释法律……”《立法法》第四十五条规定:“法律解释权属于全国人民代表大会常务委员会。法律有以下情况之一的,由全国人民代表大会常务委员会解释:(一)法律的规定需要进一步明确具体含义的;(二)法律制定后出现新的情况,需要明确适用法律依据的。”第四十六条规定:“国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院和全国人民代表大会各专门委员会以及省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会可以向全国人民代表大会常务委员会提出法律解释要求。”。根据1981年《全国人民代表大会常务委员会关于加强法律解释工作的决议》之规定,法律本身需要进一步明确界限的由全国人大常委会进行解释③1981年《全国人民代表大会常务委员会关于加强法律解释工作的决议》第一条规定:“凡关于法律、法令条文本身需要进一步明确界限或作补充规定的,由全国人民代表大会常务委员会进行解释或用法令加以规定。”,而对于审判、检察工作中具体应用法律的问题,由最高院和最高检进行解释;如果最高院与最高检之间的解释存在原则性分歧,须报请全国人大常委会解释或决定④1981年《全国人民代表大会常务委员会关于加强法律解释工作的决议》第二条规定:“凡属于法院审判工作中具体应用法律、法令的问题,由最高人民法院进行解释。凡属于检察院检察工作中具体应用法律、法令的问题,由最高人民检察院进行解释。最高人民法院和最高人民检察院的解释如果有原则性的分歧,报请全国人民代表大会常务委员会解释或决定。”1979年《人民法院组织法》第三十二条规定:“最高人民法院对于在审判过程中如何具体应用法律、法令的问题,进行解释。”但在1979年《检察院组织法》关于人民检察院的职权中并未有关于法律解释的规定。。需要明确的是,1981年《决议》颁布在现行《宪法》和《立法法》之前,但是目前并未被废止,依然有效。故而,在法定前提下,刑法解释的终极主体只有一个,即全国人大常委会,而《立法法》只是赋予了最高司法机关及其他国家机关刑法解释的请求权。1981年《决议》只能理解为全国人大常委会的刑法解释权授权规定,即将部分刑法解释权(具体适用问题)授予最高司法机关,但最终解释和决定权依然属于全国人大常委会。

因此,具有法定的刑法解释权之主体只有三个:全国人大常委会、最高院、最高检,三者之间存在解释权的纵向与横向分配的结构——全国人大常委会的解释权是上一级,最高院、最高检是下一级;全国人大常委会解释刑法“本身需要进一步明确具体含义”和“明确法律适用依据”的情形以及处理两高解释存在原则性分歧的情形,最高院、最高检解释刑法具体适用中的问题。同时,在我国现行的宪法秩序下,行政机关、地方司法机关都没有刑法解释的权力,最高司法机关也没有授权地方司法机关进行刑法解释的权力,而我国《法官法》、《检察官法》也并未提及法官、检察官个人拥有刑法解释的权力。

(一)全国人大常委会是刑法解释的应然主体

对于立法机关的刑法解释主体的地位,应该回答以下三个问题:

一是“立法”与“解释”之关系如何。“立法”与“解释”应该是有区别的,否则,法律解释权没有必要单列,二者的区别在于“立法”是制定、修改法律,而“解释”则是“对既存的法律文本的含义所作的说明”[9]。假设“立法”的结果是所有刑法条文都足够明确,则“解释”似乎没有存在的余地,但是立法者的智慧和立法技术是有限的,不可能制定出明确无误的刑法。在我国现行的宪法秩序下,刑法应该由全国人大制定、修改,也可以由全国人大常委会进行部分补充和修改,而刑法的解释权属于全国人大常委会,刑法的立法权与解释权是分开的。根据《立法法》第五十条之规定,全国人大常委会的法律解释同法律具有同等效力,那么,全国人大常委会解释刑法与制定、修改刑法在效力上没有区别,立法者通过解释刑法可以达到立法的效果。全国人大常委会的刑法部分补充、修改权和刑法的解释权,由于主体和效力的等同,而形成不那么容易区分的状态。这也是有论者将立法解释定性为立法行为而非解释行为的主要缘由[10]。《立法法》为全国人大常委会安排的解释空间是:刑法规定具体含义不明确之情形以及新情况导致的刑法适用依据不明确之情形①《立法法》第四十五条规定:“法律解释权属于全国人民代表大会常务委员会。法律有以下情况之一的,由全国人民代表大会常务委员会解释:(一)法律的规定需要进一步明确具体含义的;(二)法律制定后出现新的情况,需要明确适用法律依据的。”。前者是针对刑法条文文字含义而言的,后者是针对新情况与刑法依据的适用问题的,实质上二者没有多大区别,都是为解决刑法条文与具体事实的能否对应及如何对应的问题,除此之外,没有其他解释的空间。也就是说,全国人大常委会虽然对刑法进行解释,但是解释所要解决的问题与补充、修改刑法所要解决的问题并不同一。而从程序设计上讲,立法者为全国人大常委会进行刑法立法与解释所安排的程序是不一样的,立法的程序比解释的程度要严格的多②《立法法》第二十六条至第四十九条。。因此,刑法的“立法”与“解释”是有区别的,全国人大常委会进行刑法解释的空间是存在的。

二是立法者进行解释是否违背罪刑法定主义的问题。诚如张明楷教授指出的,罪刑法定主义之“法”是指成文的“刑法”,而非指刑法的“立法者”或者“立法机关”的内心意思,“刑法”与“立法者”、“立法机关”并非一体[11]。《立法法》是宪法性的法律,根据其规定③《立法法》第八条。,“犯罪与刑罚”的事项只能制定“法律”,也就是制定刑法。但这是从法律渊源的形式上进行限定的(只能是“法律”,是由全国人大和全国人大常委会制定的法律规范),并非罪刑法定主义的通常表述。罪刑法定是我国刑法的基本原则,但不是真正宪法意义上的基本原则。刑法立法解释存在一定的“解释”的空间,解释的对象是“刑法”文本,那么解释就应该受到“刑法”文本的限制,立法者就应该遵守罪刑法定原则。而立法者对“刑法”文本进行解释,不存在所谓“事前解释”[12],因为所谓“刑法解释性条款”本身属于“刑法”文本的内容,立法者解释的空间仅包含刑法适用中产生疑问的情形。立法者在事后对“刑法”文本进行解释,往往会导致类推解释被合法化,违反了罪刑法定主义。由罪刑法定主义引申出的另一个问题是,立法者对“刑法”文本的解释是否具有溯及力,现存的刑事立法解释并没有直接规定解释的时间效力,而最高检的相关批复④最高人民检察院关于《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》的时间效力的批复规定:“《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》是对刑法第九十三条第二款关于“其他依照法律从事公务的人员”规定的进一步明确,并不是对刑法的修改。因此,该《解释》的效力适用于修订刑法的施行日期,其溯及力适用修订刑法第十二条的规定。”表明,立法解释与刑法的溯及力采用相同规则,即从旧兼从轻原则。但在类推解释下,“实质上使旧的刑法规范产生一个新的适用领域”[13],难以避免立法解释之规定在适用时对其实施之前的行为进行追责,也就是说立法解释可能溯及既往,这也是罪刑法定主义所不允许的。故而,立法者直接行使刑法解释权有悖罪刑法定主义之嫌。

三是全国人大常委会的工作制度是否适合直接行使刑法解释权。笔者认为,全国人大常委会的工作机制并不适合直接行使刑法解释权。理由如下:其一,全国人大常委会的职权繁多,解释法律并不是其主要职权,除解释法律外,还包括解释宪法、监督宪法实施,制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律,对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改等。但是,从上世纪70年代末起,全国人大常委会举行会议的时间逐步走向规范化,一般每两个月举行一次,有特殊需要时,才可临时召集会议,会期大致一周左右[14]。全国人大常委会会议的召开频率不高,且会期不长,而需要解释的刑法条文繁多,操作此种繁复、庞杂的工作难免力所不及,难以对刑法适应社会发展的解释需求作出及时回应,刑法解释供给与需求之间存在相当的落差。自1997年刑法颁布以来,全国人大常委会只颁布了9个刑事立法解释也印证了其工作机制不能满足解释刑法的要求。其二,全国人大常委会是立法机关,可以监督司法机关的工作,但是并不参与司法工作,对于刑法解释的具体需要不能比较完整准确地了解,其所做出的解释也是对刑法“文本”本身的解释,相对抽象,易出现立法解释本身还需要进一步解释,而陷入循环解释的情况。其三,全国人大常委会启动刑法解释权往往比较被动,这或许也是设置其他国家机关解释建议权的原因之一。这种被动性,虽可以从立法解释的严谨、慎重态度上得以圆说,但也不能否认被动性带来的问题:使刑法规范长时间滞后,与解释要达到的适应性效果不符。

(二)最高人民法院是刑法解释的应然主体

以侵财类犯罪中概括型数额的解释为例,最高院作为解释主体的情形也并不少见①2011年最高人民法院《关于审理破坏广播电视设施等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、2013年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》等。。如前所述,人民法院刑法解释权来自于全国人大常委会的授权,而这种授权的正当性基于:其一,《宪法》和《立法法》规定全国人大常委会是法律解释权的主体;其二,1981年《决议》是现行有效的。最高人民法院不仅拥有建议立法机关解释刑法的权力,而且拥有对审判中刑法具体适用问题的解释权。最高院拥有刑法解释权具有其自身的正当性,因为刑法解释的需要是在其适用过程中产生的,最高院作为最高审判机关,适用刑法时必然会对刑法文本进行解释,否则不可能明确刑法的意旨,也不可能正确适用刑法;另外,《人民法院组织法》规定的人民法院职权也包含了其拥有解释法律权的内容。因此,最高人民法院属于刑法解释的应然主体。

既然全国人大常委会不适合直接行使刑法解释权,就应将刑法解释权授予最高院,因此最高院的刑法解释权需要扩张。最高院的解释权应该及于刑法解释的整个存在空间,即刑法规定具体含义不明确之情形以及新情况导致的刑法适用依据不明确之情形。1981年《决议》中“需要进一步明确界限”与“具体应用法律问题”难以从事实上进行准确区分,而其中所谓“补充规定”在《立法法》中并未沿用,已经不属于刑法解释的存在空间;而且刑法规定具体含义不明确之情形以及新情况导致的刑法适用依据不明确之情形,实质上没有多大区别,都是为解决刑法条文与具体事实能否对应及如何对应的问题。同时,最高院将刑法解释权进一步稀释给省级人民法院之再度授权并无任何法律依据。

司法解释代行立法解释权也是存在缺陷的:其一,司法解释不能完全杜绝类推解释的适用,只是其可以更好地严守“立法”与“解释”的界限,较立法解释作出类推解释的可能性要小。不过,既然全国人大常委会的职权之一是监督司法机关的工作,那么立法解释权应该具有监督司法解释权的功能;全国人大常委会可以就司法解释是否适用类推解释进行监督,作出是否撤销解释中类推规定的决定,但不对司法解释之解释对象进行直接解释,也不对司法解释之规定进行修改。其二,司法解释代行立法解释权也会带来所谓“立法化”的问题,而导致司法权反噬立法权,因为司法解释往往对“刑法”文本本身进行解释,而不针对具体案件的处理。对此,笔者认为,除了确立立法解释权对司法解释的监督制度之外,还须将司法解释的程序严格化,并且将抽象的解释与具体案件相配合,从最高院推行案例指导制度的措施上似乎可以看到这种希望。其三,司法解释的效力从位阶上不及立法解释,最高院的司法解释效力在于其具有司法强制力,各级人民法院必须遵守并适用。不过,最高院司法解释是依附于“刑法”文本的,其效力的普遍性不会受质疑。为确保司法解释的普遍效力,可以对司法解释适时进行编撰,使最高院的刑法解释形成相对固定的系统的文件形式。

(三)最高人民检察院不是刑法解释的应然主体

在现行侵财类犯罪概括型数额司法解释中,最高检表现得比较积极,且大多采用单一的数额形式①2010年如最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定(二)》第四十九条规定:“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在10万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在50万元以上的。”,这与其职权内容有关,检察院行使侦查、批准逮捕、起诉等职权,目的在于追诉行为人。结合前文论述,最高检的刑法解释权也来源于全国人大常委会的授权,授权具有正当性。但是笔者认为,最高检作为刑法解释应然主体的自身正当性并不具备,理由如下:

第一,《人民检察院组织法》对人民检察院的职权规定并不包含“解释刑法”的内容,也就是说,最高检行使刑法解释权的法律基础是薄弱的。即使1981年《决议》确有授权,而其本身无解释刑法之职权,被授予的权力也不应付诸实践。

第二,对于有论者从检察院是法律执行机关和监督机关的角度论证检察院涉及法律的适用和法律监督而应该拥有刑法解释权的观点[15],笔者不能赞同。首先,作为法律执行主体,其权力性质应归属为行政权,对于法律的适用是执行法律,而非参与诉讼对具体案件进行裁判。正如公安机关未被赋予刑法解释权一样,作为法律执行主体,最高检也不应拥有刑法解释权。其次,作为法律监督主体,其既有对人民法院审判活动的监督权,又有对刑法解释的权力,会导致人民法院根据检察院作出的刑法解释进行审判,人民法院与人民检察院的宪法平行地位则会被打破。

第三,作为公诉案件的控诉方,如果最高检拥有刑法解释权,将会使检察院与被告人之间形成不对等的局面。这种不对等导致的恶果是被告人的诉讼权利难以保障,而且“在不平等的诉讼结构中,想有公平的裁判是困难的”[16]。

第四,现行有效的司法解释中,最高检与最高法既有共同发布侵财类犯罪中概括型数额司法解释的情形,也有分别发布司法解释的情形。在分别发布的解释中,二者之间有时是会产生差异的,但是或许这些差异并非“原则性分歧”而未交“全国人大常委会解释或决定”。但是最高检与最高院的司法解释之间存在冲突的现象是事实,在裁判时如何选择适用成为难题。为维护司法解释内容和效力的统一性,检察机关也不适宜拥有刑法解释权。

第五,最高检制定司法解释的目的主要在于确定“立案标准”,而“立案标准”的确立是为了更方便其发动国家刑罚权,由此行使刑罚权侵害国民权利的机会大大增多。因而,最高检不是刑法解释的应然主体。由于其本身正当性的缺乏,且没有法律依据,故其也不应将“刑法解释权”进一步授予省一级的检察机关。但是,作为审判监督机关,最高检对于制约最高院的司法解释的制定和实施是恰当选择。

三、侵财犯罪中概括型数额司法解释的应然标准选择

(一)采用相对确定的数额标准

侵财犯罪中概括型数额的司法解释实际上是对概括型数额提供具体化的方案,在解释主体确定后,对于维护其统一性最具意义的是数额之应然标准的选择。现行关于侵财类犯罪中概括型数额的司法解释所采用的几乎是绝对数值(加幅度)的模式,这一模式最大的优点是数额标准明确、固定,可感知性强,便于司法机关把握和操作。但其弊病也是十分明显的:首先,绝对数值固定而缺乏适应性,容易滞后于社会经济发展变化状况,不能满足准确体现行为社会危害性程度变化的司法实践要求。其次,对绝大多数侵财类犯罪采用全国统一的绝对数值标准,虽维护了司法解释的形式统一,但忽视了我国地区发展不平衡的现实,为定罪量刑的实质不公提供了错误的指向。再次,对少数如盗窃、抢劫、诈骗等侵财类犯罪允许省级司法机关确定适合本地经济社会状况的具体标准,能够回应地区发展不平衡的现实,但与刑法解释权之配置体制不符,因为此种授权无法律依据。另外,从司法解释中数额标准在罪名体系上的安排来看,部分个罪所采用的绝对数值标准之间存在不协调、差距不合理的问题,违背罪责刑相适应原则,表现在:一是对象犯之间的数额标准差距过大,如非国家工作人员受贿罪立案标准为“5000元以上”,对非国家工作人员行贿罪立案标准为个人“1万元以上”、单位“20万元以上”①2010年最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定(二)》第十条、第十一条。。二是一般罪名与特殊罪名之数额标准与社会危害性程度相反。如贷款诈骗罪、合同诈骗罪的立案标准是“2万元以上”②2010年最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定(二)》第五十条、第七十七条。,诈骗罪是“3000至1万元”③2011年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条。。三是罪名相同,自然人主体与单位主体之间数额标准的差距过大。如集资诈骗罪的立案标准为个人“10元以上”、单位“50万元以上”④2010年最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定(二)》第四十九条。。

针对绝对数值模式的上述缺陷,笔者认为,应当采用相对确定的数额标准予以化解。

首先,采用相对确定的数额标准既可以维护刑法解释形式上的统一,使之具有稳定性,同时也能适应社会经济发展的新变化,避免经常更新、修订司法解释。其次,相对确定的数额标准可以成为全国通用的标准,同时照顾了各地发展不平衡的现实,适当的弹性使数额与社会危害性程度能够真正对应,有利于在统一标准之下实现司法公正。再次,相对确定的数额标准,能够契合我国当前刑法解释权的配置体制,最高院无需授权省级人民法院来确定具体的数额标准,终结侵财类犯罪数额标准之司法解释处遇不同的局面,维护最高院的刑法解释主体地位和刑法解释的权威性。最后,采用相对确定的数额标准也不影响其明确性和可操作性。相对确定的数额标准依然具有较强的可感知性,且能够让国民根据其预测自己的行为,司法机关在运用中既不会由于立法之模糊而无从着手,也不会因为如现行的绝对数值标准难以适应司法需要而弃之不用,能够满足司法实践的操作需求。

侵财类犯罪不同罪名之间的数额标准的协调性问题虽然并不根本触及具体数额标准与相对确定的数额标准之选择,但有必要予以重视,以保证数额标准的配置更为合理,促进罪刑均衡的实现。其一,虽然前述“对非国家工作人员行贿罪”(并非侵财类犯罪)与“非国家工作人员受贿罪”的犯罪构成中财物所处的地位不同,但行贿行为之社会危害性程度并不必然低于受贿行为,且二者之间本身具有一定的因果关系。前者较后者的法定刑配置要低,在犯罪数额标准上,前者大幅高于后者,为行贿行为设置的入罪门槛过高,不利于惩治此类犯罪。故而,二者基于社会危害性评价所设定的数额标准应该大体相当。其二,特殊罪名较一般罪名在社会危害性上应该更大,而在数额标准上前者较后者高出太多。当特殊犯罪的数额未达到其标准时,只能按照一般罪名进行定罪处罚,与特殊法优于一般法的原则明显相左。因此,特殊罪名的数额标准应当低于一般罪名。其三,虽然单位较个人在实施侵财类犯罪中行为能力更强、行为既遂可能性更大,但从受害者的角度来看,二者对其造成的侵害在数额上是没有区别的。所以,自然人主体与单位主体在同一罪名中的数额标准没有必要区别对待。

(二)相对确定数额标准的选择

选择相对确定的数额标准,应该考虑以下问题:

其一,侵财类犯罪之财产属性存在公共财产、私有合法财产之分,对二者是否可以采用同样的数额指标。笔者认为,财产法益具有同质性,公共财产和私有合法财产都是我国宪法明确予以保护的对象,而从相关司法解释看,二者之间的数额标准也只存在量上的差别。因此,采用同一经济指标并无不妥。

其二,可以参考的相对确定数额标准是多样的,有论者赞同以人均国内生产总值⑤一个国家或地区,在核算期内(通常为一年)实现的生产总值与所属范围内的常住人口的比值。唐世月教授赞同采用此种标准,理由是:人均国内生产总值是国际上通用的、反映一个国家经济发展状况的指标。作为标准[17],有论者认为上年度职工平均工资⑥职工平均工资指企业、事业、机关单位的职工在一定时期内平均每人所得的货币工资额。赞同采用此种标准的论者认为,职工平均工资具有“可操作性和可感知性”,因而是最佳选择。是最佳选择[18],也有论者主张采纳城镇居民人均可支配收入⑦城镇居民人均可支配收入,是指反映居民家庭全部现金收入能用于安排家庭日常生活的那部分收入。它是家庭总收入扣除交纳的所得税、个人交纳的社会保障费以及调查户的记账补贴后的收入。其计算公式为:人均可支配收入=(家庭总收入-交纳的所得税-个人交纳的社会保障支出-记帐补贴)/家庭人口。赵秉志教授主张采用此种标准,理由是:它是用以衡量城镇居民收入水平和生活水平的最重要和最常用的指标,以其作为确定贪污受贿犯罪定罪量刑具体数额的主要基准是有一定合理性和客观性的,能与经济社会发展状况、城镇居民收入和生活水平大体相适应,能够大体反映出贪污受贿行为的客观危害程度,也比较符合公众对贪污受贿行为刑事可罚根据的基本认识。作为主要标准[19],还有论者提出了平均的家庭年剩余财产数量①平均家庭年剩余财产数量是指平均的家庭年收入减去平均的家庭年财产生存利益支出(食物+服饰+房屋+医疗+交通+信息)。采用这一标准的理由是:将剩余财产数量作为财产犯罪的起算标准是以承认食物、服饰、住所等财产生存利益的绝对不可侵犯为前提的,而这一前提则又源于人的生存本能和生存需要;剩余财产尽管可以演化为奢侈利益,但其潜在功能更在于必要时对财产生存利益进行补充,剩余财产实为候补的财产生存利益,对全部剩余财产的侵害便导致财产生存利益失去补充来源,从而直接对财产生存利益构成侵害。的建议[20],而在域外立法中则存在最低工资标准②最低工资标准是指,劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。《俄罗斯联邦刑法典》在对侵犯财产罪一章的附注中指明“数额巨大”是指财产价值为犯罪时俄罗斯联邦法律规定的最低劳动报酬的500倍。对于受贿罪的“数额巨大”附注为财产价值超过最低劳动报酬的300倍。的先例[21]。相对确定的数额标准需要反映侵财类犯罪的社会危害性程度,而侵财行为的社会危害性大小与财产经济价值的减损多少是成正比的。那么在司法解释中,就应该采用能够更贴近于体现经济价值量的指标。笔者认为,经济价值量与收入挂钩比较合适,因为收入是指经济利益的总流入,是国家财政开支、企业效益和公民生活的基本来源。收入的减损,意味着财产所有权或占有权被侵夺,可以客观反映侵犯财产法益之“害”。同时,也比较符合社会一般人对财产法益侵害的认识和感知,收入减损越多体现的社会危害性越大,反之则越小。进一步展开如下:

第一,“人均国内生产总值”虽然可以反映我国整体经济发展水平,但是其评价的是“最终产品和服务市场价格”,与国民收入的联系并不紧密,可以排除。

第二,“平均家庭年剩余财产数量”的立论基础在于:生存利益具有不可侵犯性,剩余财产可以作为生存利益的补充,侵害剩余财产使生存利益失去补充的机会,从而侵害了生存利益。但这一论证存在值得商榷之处:首先,生存利益与剩余财产的区分有其合理性,但是侵犯财产犯罪是就财产法益整体而言的,生存利益与剩余财产都在财产法益的范围之内,不论是对剩余财产还是生存利益进行侵害,都损害了财产法益,应当处罚。其次,根据论者的论证逻辑,侵害剩余财产是通过损害生存利益的补充来源而导致生存利益受到侵害,在侵害全部剩余财产时构成对生存利益的直接侵害,只有达到可能侵害生存利益程度的行为才应该被规定为犯罪,对于非属于生存利益之财产的侵犯不构成犯罪。若是如此,盗窃亿万巨贾用于旅游的1万元则不足以成罪,而盗窃乞丐用以果腹的一枚硬币却应当入罪,显然与现行立法的规定不符,也有悖于刑法平等适用原则。故而,笔者不赞同以家庭平均年剩余财产数量为数额标准。

第三,“职工平均工资”以个人平均收入作为标准能够维护司法解释的统一性,但是这一标准是以雇佣关系为评价基础的,是雇佣者向受雇人提供的劳动报酬。作为受雇人收入的基本组成部分,其并不能完全反映受雇人收入的真实水平。而“最低工资标准”,是政府干预劳动市场的有效措施,其可靠性和可操作性较强,但同样存在不能全面反映收入的真实水平的问题。故这两者均不可取。

第四,“城镇居民(家庭)人均可支配收入”,是用家庭可支配收入除以家庭人口而得到的结果。家庭是社会的基本单元,家庭成员之间在财产利益上可以共享,这一指标在计算中也考虑到了平均家庭结构,可以比较真实地反映城镇居民人均收入状况,是国家统计局计算人民生活水平采用的主要指标之一,其作为相对确定的数额标准是比较可取的。

但是,“城镇居民(家庭)人均可支配收入”只是城镇居民的生活水平的反映,而我国的经济发展水平存在城市与农村之间的差异。农村地区收入水平的计算标准在2012年以前采用的是“农村居民家庭人均纯收入”③农村居民家庭人均纯收入,是指农村住户当年从各个来源得到的总收入相应地扣除所发生的费用后的收入总和。计算方法:纯收入=总收入-家庭经营费用支出-税费支出-生产性固定资产折旧-调查补贴-赠送农村内部亲友支出。纯收入主要用于再生产投入和当年生活消费支出,也可用于储蓄和各种非义务性支出。“农民家庭人均纯收入”按人口平均的纯收入水平,反映的是一个地区或一个农户农村居民的平均收入水平。,而从2013年起,国家统计局开展了城乡一体化住户收支与生活状况调查,将“农村居民家庭人均纯收入”改为“农村居民人均可支配收入”标准,同时也增加统计“居民人均可支配收入”,统一了城乡居民收入指标名称、分类和统计标准。我国1997年至2014年,城镇居民家庭人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入或可支配收入对比关系如下图:

(数据来源:中华人民共和国国家统计局)

由上图可知,不论在指标名称、分类和统计标准统一前后,城镇居民家庭人均可支配收入与农村居民家庭人均纯收入及可支配收入之间存在较大的差距,而且前者的增长速度和增长量都高于后者,因此这种差距不仅没有减小而且呈扩大之势。其中,2002年至2012年,城镇居民家庭人均可支配收入与农村居民家庭人均纯收入之比值,始终保持在3.1-3.3之间,而1997年至2001年与2013年至2014年两个区间,二者的比值也均在2.5以上,可见差距之明显。因此,就城镇地区与农村地区的侵财类犯罪采用同样的数额标准,所对应的社会危害性程度并不一致,应当分别处理。最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》,也将残疾赔偿金、被扶养人生活费及死亡赔偿金等分别适用受诉法院所在地的上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准①2003年最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十六、第二十八、第二十九条。。这也为刑法解释中将侵财类犯罪的数额标准区分城镇与农村进行规定提供了前鉴参考。因此,应该采用“城镇(农村)居民家庭人均可支配收入”作为侵财类犯罪司法解释之相对确定的数额标准。

其三,经济指标具有波动性,也容易受到通货膨胀等因素的影响,如何使数额标准保持较好的稳定性问题。笔者认为,经济指标随经济发展情况的变化而变化是不可避免的正常现象,要保证数额标准与社会危害性程度的平衡对应关系,经济指标本身应该具有较好的稳定性。这种稳定性主要体现在其变化规律上,目前来看,主要是经济指标增长趋势的平稳程度或其对侵财犯罪数额标准的抵消幅度。有论者以贪污罪为例,考究“人均国内生产总值”和“城镇居民人均可支配收入”的增长幅度对其入罪标准的影响后指出,“不论是以国内生产总值为参照还是以城镇居民家庭人均可支配收入为参照,贪污罪的入罪数额标准实际上均呈大幅度下降趋势;以国内生产总值为参照,贪污罪入罪标准的下降幅度更大。”[22]经济指标的稳定性也是相对的,在两相比较的情形下,选择后者也是权宜之计。而在采用“城镇(农村)居民家庭人均可支配收入”作为主要指标时,通货膨胀等因素的影响也不能忽视。因为一定时期内,由于物价上涨,货币贬值,使得购买力下降。因此,需要增加考虑价格因素的影响,以反映指标变化的真实情况。而通货膨胀的主要度量依据是居民消费指数②居民消费价格指数,是反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品和服务项目价格变动趋势和程度的相对数,是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果。,1997年至2014年城市和农村居民消费价格指数的情况如下图:

(数据来源:中华人民共和国国家统计局)

由上图可知,不论是城市还是农村居民消费价格指数每年都在变化,而且增长年份远多于降低年份,如2010年至2014年和2003年至2008年两个区间每年均在在上涨,而降低的年份仅有1998年、1999年、2009年。若以1997年为基年,定基指数为100,则2014年的城市和农村居民消费价格指数分别为135.48和142.14,也就是说,2014年135.48元和142.14元相当于1997年100元的购买力。反之,2014年100元仅分别相当于1997年时的73.81元和70.35元的购买力。若不考虑居民消费价格指数的变化,难以真实反映主要指标的变化情况,也不能使侵财类犯罪的社会危害性程度保持相对平衡。所以,侵财类犯罪的数额标准之确定,还应该辅之以居民消费价格指数,形成“城镇(农村)居民家庭人均可支配收入乘以城市(农村)居民消费价格指数”的格局。在时间范围上,以上一年度为主流意见①笔者认为,以上年度为数额标准的计量时间范围是否合适,还可以进一步斟酌。。

(三)相对确定数额标准的规定方式

在选择相对确定的数额标准之后,进一步需要探讨的是其规定方式。

首先,我国区域经济发展不平衡是客观现实,东部省份与中、西部省份之间,各省份内部不同地(市),甚至各县、乡镇都存在着差异。如何管控这种纵向差异性给司法解释的统一性要求带来的冲击,对此,笔者认为将相对确定的数额标准限定在地(市)一级是比较合适的。其一,“城镇(农村)居民人均可支配收入”的统计和适用的范围应该与刑事诉讼法中人民法院的级别管辖原则和“两审终审”制度相适应。人民法院是司法解释的直接受约束者,是案件的裁判者,数额标准的确立应当为审判需要服务。若以最高院管辖的全国范围为标准,则显然不能适应侵财类犯罪认定、处罚的现实需要,绝对统一之下地区差异被完全忽视,实质上的司法不公难以避免。其二,如具体到基层法院管辖的县一级范围,又会造成数额标准过于繁多的局面。因此,折中的选择是将数额标准限定在中级法院管辖的地(市)一级范围,或者省级法院管辖的省一级范围。侵财类犯罪的初审法院一般是基层法院或者中级法院,“两审终审制”的实现一般不会超越省级法院。若将数额标准限定在地(市)一级,既可以使基层法院、中级法院在审判时可以有直接适用的标准,也可以让省级法院有选择余地,保证侵财类犯罪案件在处理程序上完整衔接。且就一省范围而言,各地(市)②包括省直辖县级市,其国民经济情况直接受省级政府领导,独立核算。之间的差异也可能较大,根据湖北省统计局公布的数据③湖北省统计局:http://www.stats-hb.gov.cn/search/searchResultGJ.jsp?t_id=234,2015年9月1日访问。显示,2013年武汉市城市居民人均可支配收入29821.22元,而恩施州的城镇居民人均可支配收入16639元,二者之间相差13182.22元。所以,采用地(市)一级的标准可以较好地反映省内不同地区经济发展水平和侵财犯罪之社会危害性的对应关系,有利于实现司法的横向公正。

其次,单一犯罪的数额标准在适用中可能遇到受诉法院地标准和犯罪地标准不一致的情况。笔者认为应当以犯罪地的数额标准为宜。因为社会危害性具有相对性,既然不同地(市)的经济发展状况不同,在社会危害性程度大致相当的前提下,所适用的数额标准自然不应一样。而对侵财行为社会危害性程度的评价,最客观的应该是行为的发生地,犯罪地的社会危害性程度与刑法规制此种行为所要求的可罚程度是直接对应的。从反面来讲,在受诉法院地并非犯罪地时,采用受诉法院地的数额标准并不能真实反映和客观评价侵财行为的社会危害性程度。如果采用受诉法院地标准,就会造成同样是发生在犯罪地的侵财行为,大致相当的犯罪数额,但却接受不同的评价标准的情形,容易造成定罪量刑不公。

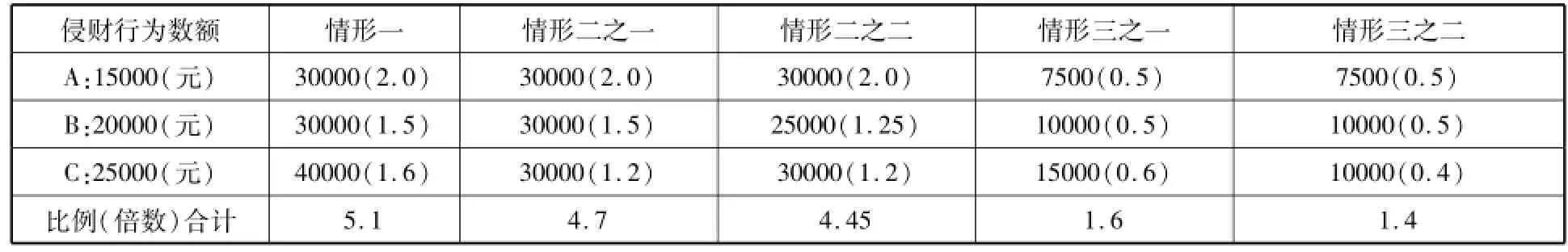

再次,如在一定时间内跨地区多次连续实施相同侵财行为的,笔者认为引入比例(倍数)的方式可以予以化解,也回避了要在多个犯罪地标准中进行选择的难题:一是各行为之数额均达到当地标准,二是部分行为达到当地标准,三是各行为均未达到当地标准。假设某侵财类犯罪的入罪标准是“犯罪地上年度城镇居民人均可支配收入的1.5倍”,A、B、C三地的上年度城镇居民人均可支配收入分别是15000元、20000元、25000元。上述情形的计算结果如下表:

居民人均可支配收入

同理,分别在城镇地区与农村地区多次连续实施相同侵财行为的数额累计问题,也可以通过比例(倍数)方式来解决。

最后,立法上侵财类犯罪的概括型数额标准,一般是分等级的,即“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。因而,当存在多个等级的侵财类犯罪中概括型数额时,司法解释中数额标准的确立也应该采取严格的由低到高的等级形式。至于等级划分的临界点,则需要综合宽严相济刑事政策①根据2010年最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》之规定,“宽”与“严”的区别取决于适用对象的不同,如国家工作人员贪污贿赂、集资诈骗、贷款诈骗等犯罪属于“依法严惩”的对象;对于偶尔盗窃、抢夺、诈骗,数额刚达到较大的标准,案发后能如实交代并积极退赃的,则可以认定为情节显著轻微,不作为犯罪处理。、犯罪黑数与案件统计分析结果②有必要建立公检法联合,覆盖案发、立案、逮捕、起诉、审判各阶段的统一的案件统计系统,充分运用大数据预测价值的优势,对于具体犯罪中数额与行为社会危害性之对应作出科学评判。依据案件统计和分析,合理确定具体数额的比例(倍数)的临界点、幅度大小等。等因素来选择。另外,是否采用幅度的形式,也可以根据需要进行选择。

综上所述,对于侵财类犯罪中概括型数额的司法解释规定,可以表述如下例:数额较大,是指达到犯罪地上年度城镇(农村)居民人均可支配收入的X%以上,不满Y倍;数额巨大,是指达到犯罪地上年度城镇(农村)居民人均可支配收入的Y倍以上,不满Z倍;数额特别巨大,是指达到犯罪地上年度城镇(农村)居民人均可支配收入的Z倍以上。同时,考虑居民消费价格指数的影响。而在犯罪数额的体系协调上,对象犯之间数额标准应大体相当,特殊罪名的数额标准应当低于一般罪名的数额标准,并统一自然人主体与单位主体的数额标准。

[1][古希腊]亚里士多德.政治学[M].吴寿彭译.北京:商务印书馆,2010.202.

[2]谢晖.解释法律与法律解释[J].法学研究,2000,(5).

[3]马克昌.比较刑法原理——外国刑法总论[M].武汉:武汉大学出版社,2002.67-68.

[4]姜小川.司法统一问题研究[J].时代法学,2010,(5).

[5][德]黑格尔.小逻辑[M].贺麟译.北京:商务印书馆,1980.351.

[6]刘国章.差异统一:辩证法规律与范畴的实质[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2008,(4).

[7]梁慧星.关于法律统一解释问题及设立统一解释法律委员会的建议[J].法学,1999,(3).

[8]顾乐.论刑法解释主体的资格与本体[J].政治与法律,2008,(4).

[9][11]张明楷.罪刑法定与刑法解释[M].北京:北京大学出版社,2009.74,83.

[10][12]陈丽琴.质疑立法解释——兼为法律解释正名[J].法学论坛,2002,(3).

[13]林维.论刑法立法解释权与立法权和司法权的纠葛[J].当代法学,2006,(5).

[14]中国人大.全国人大常委会多长时间开一次会[EB/OL].http://www.npc.gov.cn,2015-06-07.

[15]刘艳红.再论刑法司法解释的主体[J].人民检察,2007,(5).

[16]李洁.中国有权刑法司法解释模式评判[J].当代法学,2004,(1).

[17]唐世月.数额犯论[M].北京:法律出版社,2005.189.

[18]陈磊.犯罪数额规定方式的问题与完善[J].中国刑事法杂志,2010,(8).

[19]赵秉志.贪污受贿犯罪定罪量刑标准问题研究[J].中国法学,2015,(1).

[20]刘四新,郭自力.恩格尔定律与财产犯罪数额标准之确定[J].法学家,2008,(4).

[21]赵薇.俄罗斯联邦刑法[M].北京:法律出版社,2003.337.

[22]胡学相.贪污罪数额标准的定量模式分析[J].法学,2014,(11).

责任编辑:王瑞

Idealistic Analysis of Crim inal Law Interpretation Under the Universality of Rule of Law—Illustrated by the Judicial Interpretations of the Summary Amounts of Property-Related Crimes

Li Jiang

(Criminal Justice School,Zhongnan University of Economics and Law,Wuhan Hubei430073)

Under the universality of rule of law,the idealistic state of Criminal Law Interpretations is the coordination of the unity and the differences,which needs to control the differences but emphasize the unity.The idealism interpreters are NPC Standing Committee and Supreme Court,and the power of criminal explanation should be carried out by the Supreme Court,while the NPC Standing Committee and Supreme Procuratorate may supervise the Supreme Court’s behaviors of the formulation and implementation of the judicial interpretations.The judicial interpretations of the summary amounts of property-related crimes should choose the relative standards of amounts,adopting to“the per capita disposable income of city dwellers or rural residents in criminal areal last year”with the consumer price index in assistant,and also limit its range to the prefecture level cites as comparatively desirable.Meanwhile,we can solve the problem of aggregate calculation of the same crimes in different regionswith themode of proportions ormultiples.

interpretations of criminal law;general amounts;idealistic interpreters;relative standards of amounts

D 924.1

A

2095-3275(2015)06-0156-12

2015-09-13

本文是中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“贪污罪(受贿罪)中‘数额’与‘情节’研究”之阶段成果(项目编号:2015B 0701)。

李江(1989— ),男,湖北天门人,中南财经政法大学刑事司法学院博士研究生,研究方向:刑法学。