环境污染第三方治理法律责任的制度建构

2015-07-05周珂史一舒

周珂 史一舒

(中国人民大学法学院,北京100872)

环境污染第三方治理法律责任的制度建构

周珂 史一舒

(中国人民大学法学院,北京100872)

环境污染第三方治理改变了传统的“谁污染,谁治理”的环境污染治理模式,是由排污者以市场付费的形式委托环境服务公司进行专业化、产业化的环境污染治理。第三方治理法律责任是在传统环境污染治理法律关系的基础上,对责任原则、责任主体、政府地位等方面作出的重大变更,是我国环境法律责任体系的重要组成部分。就我国目前第三方治理法律责任制度来看,仍然存在着责任分配不均衡、政府职能不明确等诸多问题,是这一新型治理模式实施的瓶颈。建构第三方治理责任分配制度、政府监督和指导制度、企业环境信用评价制度,是解决环境污染问题的路径。

环境污染第三方治理;法律责任;责任分配;环境信用评价

随着党的十八大对于社会主义市场经济改革的进一步推进,我国环境保护与生态文明的市场化建设已被提上日程。实践证明,环境保护与生态文明建设不能仅仅依靠政府公权力支撑和控制,更重要的是使市场——这只“无形的手”,成为我国生态文明建设的中坚力量和决定性的因素。2013年11月,党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》首次提出了“环境污染第三方治理”这一概念,提出要“建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制,推行环境污染第三方治理”。2014年12月27日,国务院办公厅向社会公布了《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》(以下简称“意见”)。作为我国第一部,也是现阶段唯一一部较为全面、系统地规定环境污染第三方治理的法律文件。“意见”中不仅明确规定了环境污染第三方治理的指导思想、基本原则及主要目标,为各省、自治区、直辖市制定具体的符合本区域发展情况的规章制度提供了整体导向,并且针对环境公用设施的市场化投资运营、企业第三方治理机制的创新、第三方治理市场的健全、政策与组织实施的强化与完善等重要方面作出了较为详细的设想与构思,为环境污染第三方治理有关的具体法律制度的建构提供了政策性的支持与引导。

环境污染第三方治理是排污者通过缴纳或按合同约定支付费用,委托环境服务公司进行污染治理的新模式。换言之,环境污染第三方治理即是在传统的“污染者负担”①污染者负担:指污染环境造成的损失及治理污染的费用应当由排污者承担,而不应转嫁给国家和社会。的环境污染治理模式之中,引入第三方——专业的环境服务公司这一特殊主体,通过排污企业与环境服务公司签订的委托合同,由当事人双方自主进行污染治理交易服务,将“产污”与“治污”主体分离,使污染治理模式从“谁污染、谁治理”转变为“谁污染、谁付费、第三方治理”。全国工商联环境商会一项统计显示,浙江省企业污染治理设施专业化运营后的达标排放率可达70%~80%以上,有的甚至可达到90%以上,与污染企业自行运营相比,达标率提高了30~50个百分点,运营成本节约了10%~20%[1]。就我国目前第三方治理的实施状况来看,虽然各地都以“意见”为导向,陆续出台了相关的政策文件、管理办法和实施方案,但以“意见”第(八)条①“意见”第(八)条:明确相关方责任。排污企业承担污染治理的主体责任,第三方治理企业按照有关法律法规和标准以及排污企业的委托要求,承担约定的污染治理责任。抓紧出台第三方治理的规章制度,对相关方的责任边界、处罚对象、处罚措施等作出规定。为代表的具体法律责任制度的规定都过于笼统,不够细致和规范,各地方在制定具体责任规则时无章可循,第三方治理环境服务试点工作真正实施起来十分困难。例如,湖南骏泰浆纸公司曾在2012年委托湘牛环保公司对其污水处理厂进行改造、运营和维护,2013年9月双方签订了合同,按照双方达成的协议,第三方运营合同期限为10年,骏泰浆纸公司每年支付湘牛环保公司运行费用5000多万元。但在协议签订之后,湘牛环保公司并不愿意全额承担骏泰浆纸公司老化设备改造费用,从而导致目前污水处理的实际运行效果并不理想,经常出现超标排放现象,对下游的生态环境造成了严重负荷。但是由于没有明确、具体的法律、法规规定,当骏泰浆纸公司与湘牛环保公司产生纠纷需要追究法律责任的时候,仅依据一纸合同的约定将对生态环境、人民健康有严重损害的重大污染责任进行归责未免过于草率。笔者认为,对法律责任的制度化、法律化规定是环境污染第三方治理有效、全面、顺利实施的前提和首要条件,是实现环境污染第三方治理市场化、专业化、产业化的必由之路。法律责任制度是法律制度不可或缺的重要制度,是一项立法能否得到实施,能否最终实现其目标的关键要素,特别是对于环境立法这种带有强烈政策性特征的立法而言,法律责任条款是一项立法有效性的关键决定因素[2]。因此,本文将要对环境污染第三方治理法律责任的概念作深入研究与思考,并同传统环境污染法律责任、环境民事法律责任、环境行政法律责任进行比较分析,总结并归纳现行环境污染第三方治理法律责任制度中存在的迫切需要解决的重大问题,从而为将来环境污染第三方治理法律责任具体制度的构建提出理论上的可行方案。

一、环境污染第三方治理法律责任概述

(一)环境污染第三方治理法律责任基本概念及特征

环境污染第三方治理法律责任,是指在排污企业、环境服务公司履行环境服务合同的过程中,因其中一方违约而造成损害后果,排污企业、环境服务公司应对损害所承担的法律责任。由于第三方治污企业环境服务公司的出现,打破了传统的单责任主体(只有排污者为责任主体)的局面,使得第三方治理的法律关系尤为深刻、复杂。

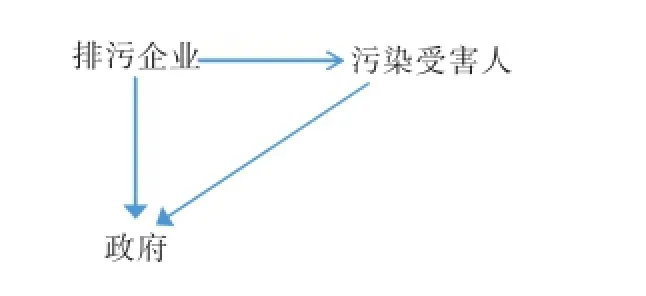

图1 传统环境污染法律关系图

图2 环境污染第三方治理法律关系

图1展示了传统环境污染法律关系的基本框架,主要是由两个法律关系构成的:排污企业作为环境民事法律关系的责任主体,排放污染物或从事其他破坏污染环境的行为,使他人遭受了严重的人身和财产损害,污染受害人可向排污者提出损害赔偿;二者是环境侵权损害赔偿法律关系。另外,排污企业又是环境污染行为的行政相对人,政府环保部门作为完全意义上的环境行政管理者,既有权利亦有义务针对排污者的不法行为作出合理的行政处罚,排污企业和政府之间形成了法定的环境行政管理法律关系。

而在第三方治理法律关系中,环境服务公司作为独立的责任主体分担了排污企业的部分责任。如图2所示,环境服务公司与排污企业之间订立了环境服务合同,二者是合同关系,因而排污企业在其中兼具三重身份:一般合同法律关系的主体,环境侵权损害赔偿法律关系的赔偿方,环境行政管理法律关系的行政相对人。当环境服务公司没有按时、按约定履行合同义务时,其作为环境服务合同的相对人,理应为其违约行为承担相应的法律责任。那么,环境服务公司是否有法定义务向污染受害人和政府承担相应的法律责任呢?对污染受害人而言,根据侵权责任法第六十八条规定,环境服务商在此情形下存在第三人侵权的问题,即对受害人而言,排污企业和环境服务商之间存在着不真正连带责任的问题。根据侵权责任法第六十五条规定,无论何种法律关系,排污企业均需对环境服务商所产生的污染责任承担不利后果。但若是由环境服务商过错污染环境造成损害的,污染企业可以向环境服务商追偿[3]。对政府而言,即使有环境服务公司的存在,环境污染行为的行政相对人有且只有排污企业,目前没有相关法律、法规规定政府可以直接追究环境服务公司的行政责任。当排污者接受行政处罚之后,排污者亦可根据合同约定就环境服务公司过错部分追究其责任。

表1

通过以上分析,可归纳出我国环境污染第三方治理法律责任的主要特征有:

第一,责任主体的多样性和责任原则的变更。区别于传统环境污染治理法律责任,第三方治理法律责任的主体为两类:排污企业和环境服务公司,排污企业承担主体责任。当环境服务公司违反合同约定无法按时、全面治污时,由排污企业向污染受害人和政府承担责任,之后才可向环境服务公司追偿。同时,第三方治理的责任原则也发生了相应的改变,为开放式的责任承担方式,即“损害担责”,排污企业、环境服务公司既可以由自己承担环境污染治理的责任,也可以由市场付费替代履行环境治理责任。

第二,政府环保部门主要权能为行政监督。在第三方治理体系中,政府不仅仅是行政管理者,有权对排污者、环境服务公司违规治理、排污行为进行行政处罚,并且在环境服务合同从订立到履行的整个过程中,能够对排污企业、环境服务公司所能达到的经济、社会效益进行实时、准确的评估,对环境服务合同进行备案,从而发挥行政监督的重要作用。

第三,归责依据的复杂性。环境服务公司的出现打破了以往平静、简单的责任格局,使我们对第三方治理的法律责任有了深入的思考。如何在合同行为、环境行政管理行为和环境侵权行为之中找到平衡点,公平、平等、合理地分摊法律责任,是第三方治理法律责任制度构建所要解决的根本问题。

(二)环境污染第三方治理法律责任与相关法律责任的关系

民事责任,是指民事主体因为违反合同或者不履行其他民事义务所应当承担的民事法律后果。根据民事责任是否由合同关系引起,而将之区分为合同责任和非合同责任,前者包括违约责任、合同变更解除所产生的民事责任、保证责任和非违约方未尽到防止或者减轻损害的义务所应负的责任;后者包括缔约过失责任、民事侵权责任、不当得利的返还责任等[4]。而环境民事法律责任作为民事责任的一种,通说认为其既包括环境违约民事责任,也包括环境侵权民事责任。前者主要是指排污企业与环境服务公司签订的或者政府采购环境服务所签订的环境服务合同的违背所引起的法律责任;后者是指因生产活动或其他人为原因,造成环境污染和其他公害,并给他人的财产、人身等权益造成损害或损害危险的法律事实[5],由此而产生的法律责任。

行政责任,指的是做出行政行为的行政主体因违反相关的行政法律法规或行政法基本原则,所应承担的不利法律后果[6]。环境行政责任,是指环境行政法律关系的主体违反环境行政法律规范所应承担的法律上的不利后果。按照承担主体的不同,主要分为环境行政主体承担的行政责任、受委托组织承担的行政责任、行政公务人员承担的行政责任和环境管理相对人承担的行政责任四类[5]。

在宏观上,环境污染第三方治理法律责任是环境民事法律责任与环境行政法律责任的部分结合;在微观上,违反平等主体排污者与环境服务者之间签订的环境服务合同所承担的违约责任仅仅是环境违约民事责任的一种,排污企业与环境服务公司所承担环境侵权损害赔偿的责任主体和作用方式均不同于一般的环境民事侵权责任,而排污企业所承担的行政处罚也只是环境行政责任的一类——环境管理相对人承担的行政责任。因此,环境污染第三方治理法律责任不同于一般的环境民事、行政法律责任,二者为交叉关系,既有相似之处,也有不同的地方。我们须将环境行政法律责任看作一个整体进行研究,在借鉴我国现有环境民事、行政法律具体责任制度的同时,又要将“第三方治理”的制度特色发挥到极致。

二、环境污染第三方治理法律责任制度现存问题

我国环境污染第三方治理仍处于初级阶段,各项规定仍不完备,尤其是法律责任制度的规定异常匮乏。一些和法律责任制度相关的深层次的矛盾和问题亟须我们重视:

第一,责任分配不均衡,排污企业责任重。新修订的《环境保护法》规定“企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏,对造成的损害依法承担责任”,明确了排污企业仍是环境治理的责任主体,肯定了排污企业付费治理环境污染的法律基础[7]。山西省根据“意见”指导于2015年6月出台了《山西省推行环境污染第三方治理实施方案》,方案中明确指出:排污企业应承担污染治理的主体责任,环境污染第三方治理企业在有关环境服务活动中因管理不善、弄虚作假造成环境污染的,应依法承担相关行政法律责任和连带责任,并依协议约定补偿排污单位经济损失”。因此,无论排污企业是否已经按照相关合同协议约定履约排放污染物,均需要对环境服务公司产生的环境法律责任承担不利后果。并且,按照国务院下放行政审批权、转变政府职能的要求,对于环境服务企业不再进行审批,即任何企业均可以进入环境污染第三方治理市场,这给排污企业或地方政府选择第三方治理企业带来了一定困难[8]。在实践中,更是有环境服务公司滥竽充数,利用排污企业的盲目无知和相关环境立法的空白与漏洞,在与排污企业订立环境服务合同时添加各项免责条款,使环境服务公司最终仅需履行部分合同义务,而无须承担合同责任。即使排污企业已经严格谨慎地履行合同,仍然要承担诸多应由环境服务公司导致的法律责任,如此一来,环境服务合同的合理性与可信度大大降低,反而成为环境服务公司推卸法律责任的根据。因此,排污企业承担大部分法律责任的制度设计,将大大削弱各个企业参加环境治理的积极性,它们宁肯自己处理污染物也不愿交给无法信任的第三方治理企业,这将致使“谁污染,谁治理”的原始污染治理模式重新启动,以环保企业为主体的市场化、专业化的第三方治理将永远无法彻底实现。

第二,政府角色定位不清,权力内容不够具体。在我国庞大的环境污染治理系统之中,政府一直都是位高权重的领导者,通过相关立法和地方性法规的实施,以强有力的污染处罚和环境行政监管措施,主导着企业及其他社会力量进行治污管理。仔细梳理新修订的《环境保护法》(2014年)和各污染防治单行法的规定,可以发现现行的污染防治制度具有单向性和封闭性。简单而言,即在制度思路和结构上采取“命令—服从”“标准—遵守”“违法—处罚”等二元关系模式。现行的污染防治单行法条文中大量充斥的是“禁止”“严禁”“不得”和“应当”的规定[9]。在强硬手段治污的模式之下,环保企业的利益和诉求就无法得到积极的回应,他们只有“被强制”而非“被激励”进行污染治理。而在环境污染第三方治理之中,专业的环境污染治理第三方企业的出现恰好带给排污企业一次喘息的机会,赋予了排污企业与第三方治理企业自由订立排污交易合同的权利,大大提升了排污企业治污的积极性和自主性。虽然“意见”中明确指出“政府引导推动”是第三方治理的原则,并且要求政府“强化市场监管和环保执法”,但是,却并没有细致的规则指明当排污企业和环境服务公司因为责任分担产生纠纷时,政府角色到底是什么?是对责任分配结果有决定作用的裁判者,还是中立的调解者?是静默的监督者,还是严厉的执法者?政府权能的混乱与模糊,使其享有宽泛的未受到应有限制的自由裁量权,当面对复杂多变的责任主体利益冲突时,不能公正、有效地发挥其监督与协调作用,从而抑制了环保市场的自主、健康、有序发展。

三、环境污染第三方治理法律责任的制度建构

环境污染第三方治理是欧美日等发达国家早已应用和实践的治污模式,并已得到良好成效。将专业的治污第三方机构纳入整个污染防治体系中,不仅可以节约治污成本,提高治污投资效率,而且可以促进整个环保产业的发展,提升环保科技水平,使环保产品得到更广泛的应用。虽然我国已对第三方治理的前景寄予无限期待与展望,但我们面临的首要任务依然是在有关政策和制度方面给予有力支持和引导,尤其是面对“法律责任”这一重要课题时,只有“软硬兼施”,才能做到既不打击企业的治污积极性,又能实现环保产业的整合、完善和升级。

(一)应结合《合同法》、《侵权责任法》、《行政处罚法》等法律、法规规定,构建符合我国实际情况的环境污染第三方治理责任分配制度

虽然“意见”中明确说明排污企业承担污染治理的主体责任,但这并不是环境服务公司推卸责任、免除责任的借口。“主体”不意味着“主要”,“主体”是相对而言的,主体意味着“担当”,当环境服务公司不愿、不能承担环境法律责任或者在合同中约定了合法合理的免责条款时,排污企业作为污染物产生者,它有义务消除自己或环境服务公司产生的对生态环境的恶劣影响。但是,在一般情形下,环境服务公司应该在法律框架内独立承担我国环境污染第三方治理法律责任。

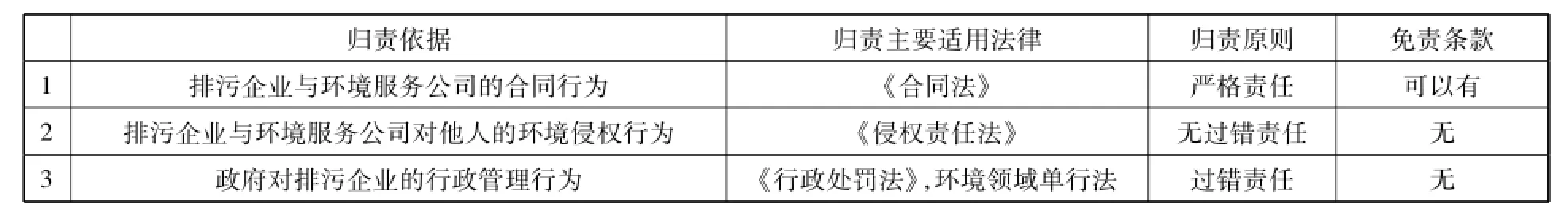

第三方治理责任体系主要是由三类行为组成的:排污企业与环境服务公司的合同行为、排污企业与环境服务公司对他人的环境侵权行为、政府对排污企业的环境行政管理行为。笔者将这三类行为责任进行对比,做表格如下:

表2

首先,排污企业与环境服务公司所签订的环境服务合同是有偿的委托合同。委托合同是指委托人和受托人约定,由委托人支付报酬,受托人处理委托事务的合同。在环境服务合同中,排污企业是委托人,环境服务公司是受托人,由排污企业支付一定数额的报酬,委托环境服务公司进行环保设施维护、建设以及对污染物的专业化治理。因此,环境服务合同从签订到履行不仅应遵循《合同法》第二十一章“委托合同”的相关规定,也应当遵守《合同法》总则的规定,亦应符合《合同法》的基本原则,即平等、公平、意思自治、诚实信用、公序良俗原则。

作为有名合同的一种,环境服务合同的归责原则也应适用《合同法》第一百零七条规定的严格责任原则:违约行为发生以后,违约方即应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任,而不论违约方有无过错。比如,当环境服务公司因为第三人的原因没有按时完成合同中约定的治污任务时,环境服务公司即应向排污企业承担违约责任。那么,如果合同中约定了相应的免责条款,环境服务公司是否还应当承担违约责任呢?具体而言,我国《合同法》对免责条款的效力作出如下的限制:免责条款不得违反法律、行政法规的强制性规定;不得免除造成对方人身伤害的责任;不得免除因故意或重大过失造成对方的财产损失的责任[10]。因此,只要任何一方没有推卸人身伤害或者因故意或重大过失造成对方财产损失的责任,环境服务公司与排污企业在合同中约定的免责条款在法律规定内一般情况下是有效的。然而,在环境侵权行为、环境行政管理行为之中,是不得约定免责条款的,前者适用无过错责任归责原则,后者属于法律上的强制性规定。即使是有不可抗力的发生,也不得成为这两个主体的免责条件。加害企业作为社会上的一个危险源,就应当承担给社会带来的一切风险,当然也应包括由于不可抗力原因给社会带来的危害[5]。

其次,环境侵权案件所适用的无过错责任原则,体现了环境侵权立法的特殊性:由于环境污染事故会给社会和整个生态环境造成极其恶劣的影响,因而无论加害人主观上是否有过错,只要其行为给他人的人身、财产造成损害,就应当承担民事责任。然而,排污企业和环境服务公司的环境侵权行为却引起了诸多学者的争论:是应适用《侵权责任法》第六十五、六十八条还是第二十八条①《侵权责任法》第六十五条:因污染环境造成损害的,污染者应当承担侵权责任。第六十八条:因第三人的过错污染环境造成损害的,被侵权人可以向污染者请求赔偿,也可以向第三人请求赔偿。污染者赔偿后,有权向第三人追偿。《侵权责任法》第二十八条:损害是因第三人造成的,第三人应当承担侵权责任。解决排污企业和环境服务公司的责任分担问题?笔者认为,《侵权责任法》第六十五、六十八条排除了排污企业承担责任的例外,环境服务公司作为侵权第三人可以不直接承担法律责任,据此归责易于纵容违法者,将限制守法者的行为自由;而第二十八条,损害是第三人造成的,第三人应当承担责任。以“谁造成损害,谁承担责任”的法治理念,排污企业不会成为环境服务公司的“替罪羊”,由环境服务公司直接承担由其导致的损害责任。因此,以第二十八条对排污企业与环境服务公司的环境侵权行为进行归责更符合现代公平、公正的法治理念,更利于我国环保产业的积极向上发展。

再次,我国现有的法律、法规并没有规定环境服务公司可以成为我国环境行政管理中的行政相对人。这样的规定显然是不充分的。行政处罚的根本目的在于通过法定的惩罚措施使行政相对人不再做类似危害社会及公共利益的行为。倘若环境服务公司没有按照约定履行治污义务,而它又不能成为直接的处罚对象,而是由排污企业承担全部行政责任,那么环境行政处罚就失去了其本该具有的意义和作用。因此,我国立法上应明确规定,在环境污染第三方治理中,环境服务公司是独立的行政主体,在一定条件下能够作为行政相对人独自承担相应的行政责任,并不能因为环境服务公司是受托人而由排污企业代替其承担部分行政责任。

(二)政府应建立对第三方治理企业的指导和监督机制,制定相关优惠政策

在日本,地方政府负责对从事“第三方治理”的企业和人员进行资格核准、指导和监督工作,制定委托处理业务的处理标准和委托标准,要求委托企业把握委托处理的进展情况,被委托企业提交宣言书,并在处理任务完成后记载相关事项反馈给委托企业[11]。日本地方政府在整个第三方治理过程中主要职责是监督与指导,在有关标准制定完成后,由排污企业负责把握环境服务公司的任务进展阶段和程度,并且由环境服务公司在任务完成后向排污企业反馈任务结果,以此来实现供需双方的深入接触与沟通,同时政府也能在一定程度上规制市场行为。

现如今,我国的环境污染第三方治理的实施与发展也彻底改变了原有的行政权力主导的一元治污模式,而转向多元互动式市场模式;政府的角色也由“专制的管理者”变为“中立的协调者”。因此,面对不同的企业所具有的不同的法律权利与义务,政府的权力与责任也发生了巨大的改变。

首先,政府应转换控制型思维模式,建立灵活又具体的环境污染第三方治理的指导和监督机制。我国政府应该学习日本第三方治理的经验,在环境服务合同签订、履行前制定实施框架和标准。比如,政府应根据本地区实际发展与生态环境状况,拟定环境服务合同蓝本,企业双方可根据此蓝本进行适度调整,但是,其中关于排放污染物的种类、数量,限期治理的期限,违约后强制性法律责任等规定不得改动。另外,政府可以指定民间专门的环境监测机构而非环保行政部门负责对排污企业污染排放和处理过程进行监督,在督促企业按规定排放污染物的同时,保证了第三方治理的公平、公正和广泛的公众参与。

其次,当排污企业与环境服务公司需要承担各自不同的法律责任时,政府所要做的不光是“罚”,更要“奖”:制定一定的奖励政策,对那些较少或者没有违反法律规定或合同义务的企业,给予资金上的奖励或政策上的优惠,使这些企业能够坚持走“第三方治理之路”,坚持市场化的治污运营模式,从根本上调动企业的第三方治理积极性。比如,在税收方面,政府应制定第三方治理税收优惠政策。对于环境服务公司承担的第三方治理项目,其应征的增值税实施即征即退政策。环境服务公司从事第三方治理所得单独核算,其所得税按减15%征收。对于环境治理设施,免征房产税和土地使用税[12]。并且,可以加速建立并实施针对重点行业、重点领域的污染物排放削减“领跑者”制度,对于实现超额达标的行业内优秀企业给予奖励,为排污企业通过引进污染第三方治理提升治污效果提供动力[13]。

在环境污染第三方治理法律责任体系中,政府有着管理、监督等诸多权能,但是,为了使环境污染治理市场化、专业化,政府起到的监督和激励作用应远远大于控制和管理。我国政府应通过具体制度的传播和实践,监督各方主体有序、合法、合理地行使权利、承担义务,同时适时地给予表现较好的企业一定的物质经济奖励,从而鼓励其他企业充满正能量地在市场中游走,赋予它们实行第三方治理强大的内生动力。

(三)积极营造富有活力的第三方治理市场环境,建立第三方治理企业的环境信用评价制度

市场环境的灵活、有序是以各方主体合法、合理行使权利、履行义务,敢于承担法律责任为前提的。但是,在实际操作中,却有些许环境服务公司以自己不具有某种资质、合同中没有明文列明等等为理由推卸法律责任,加上相关法律规定的不完善、不具体,使排污企业的权利难以得到维护。因此,若要真正使得法律责任能够落实到个人,须从源头对第三方治理企业这个鱼龙混杂的群体进行整治,使排污企业有能力对环境服务公司进行一定程度的筛选,将不够资质、信用差、多次违规经营的有不良记录的企业剔除在外,选择优质的第三方治理企业订立环境服务合同。

我国应建立环境污染第三方治理企业的环境信用评价制度,对环境服务公司的市场准入和退出进行一定程度的规制。我国在2013年底制定了《企业环境信息信用办法(试行)》,《办法》对企业环境信用评价进行了定义,即企业环境信用评价是指环保部门根据企业环境行为信息,按照规定的指标、方法和程序,对企业环境进行信用评价,确定信用等级,并向社会公开,供公众监督和有关部门、机构及组织应用的环境管理手段。环境信用对于化解环境污染所致的金融风险、推进环境事业的金融扶持、拓展金融业务范围都有积极意义。随着“污染者负担原则”的确立,因环境责任导致的企业负债,甚至被取缔、关闭、停产等事件直接导致相关的金融机构损失了大量贷款;而对企业环境信用和效益的考查可以很好地预防这种结果的发生[14]。《办法》中所规定的评价内容包括污染防治、生态保护、环境管理、社会监督四方面共21项指标,通过这21项指标将参评企业信用等级分为环保诚信企业、环保良好企业、环保警示企业、环保不良企业4个等级,以“绿牌”“蓝牌”“黄牌”“红牌”标示。同时,《办法》还规定了实行“一票否决”的14种情形,即在上一年度,企业有未批先建、恶意偷排、构成环境犯罪等情形之一的,实行一票否决,直接评为环保不良企业。因此,虽然我国不宜实行对第三方企业的强制性的市场准入和退出标准,但是可以将第三方企业信用评级法律化、制度化。比如,只有被评级为“环保诚信企业”或“环保良好企业”的环保企业才可以成为国家认可的环境服务公司,有权利申请对污染物进行专业化、产业化治理,排污企业可在被许可的环保企业中任意选择愿意与其合作的环境服务公司。在市场退出方面,对于服务质量差、有多次违法行为、多次与排污企业产生法律责任纠纷的环保企业可以直接降低其信用等级,情节特别严重的,应列入第三方治理企业黑名单,禁止其在一定时间内申请为环境服务公司。并且,对标示为“黄牌”和“红牌”的环保企业,应该限制甚至剥夺其享有的政府资金补贴、银行贷款、税收减免等优惠政策的资格。

环境污染第三方治理企业不仅是环保产业发展的重要支柱,而且是能够独立承担环境法律责任的主体,是环境污染第三方治理法律责任体系构建的核心部分。只有规范和明确第三方治理企业的市场准入和退出机制,以环境信用评价制度作为其行为框架,才能保证环保市场在提供给企业自由、灵活发展环境的同时不失有序、稳定。

[1]刘继峰.引入市场机制——环境污染第三方治理成趋势[N].中国高新技术产业报,2014-11-24.

[3]鄢斌.合同环境服务法律责任竞合初探[J].环境经济,2014,(4).

[2]徐以祥.生态文明与我国环境法律责任立法的完善[J].法学杂志,2014,(7).

[4]竺效.作为立法术语的“环境侵权”之辨析[J].政法论丛,2008,(2).

[5]张梓太.环境法律责任研究[M].北京:商务印书馆,2004.

[6]张珏芙蓉.论行政责任类型的体系建构[J].山东社会科学,2015,(4).

[8]谢海燕.环境污染第三方治理实践及建议[J].宏观经济管理,2014,(12).

[7]葛察忠.环境污染第三方治理问题及发展思路探析[J].环境保护,2014,(20).

[9]刘超.管制、互动与环境污染第三方治理[J].中国人口·资源与环境,2015,(2).

[10]邓绍秋.论免责条款效力的认定[J].求索,2007,(3).

[11]任维彤.日本环境污染第三方治理的经验与启示[J].环境保护,2014,(20).

[13]常杪.第三方治理推动治污新变革[J].环境保护,2014,(20).

[12]骆建华.环境污染第三方治理的发展及完善建议[J].环境保护,2014,(20).

[14]李晓安.论环境信用法治化[J].法学杂志,2009,(1).

责任编辑:邵东华

System Construction of The Legal Liability for Environm ental Pollution Governed by a Third Party

Zhou Ke Shi Yishu

(Law School,Renmin University,Beijing 100872)

Environmental pollution governed by a third party has changed the traditional“who pollute,who govern”mode of pollution control,and polluters who pay to the environmentalmarket entrust environmental service companies to implement the specialization and the industrialization of environmental pollution control.The Legal Liability for Environmental Pollution Governed by a Third Party,which is based on the traditional legal relationship of environmental pollution control,have changed the obligation principle,the responsibility main body and the government’s status greatly,and it is the important partof the environmental legal liability system in our country.Recently,the legal liability for environmental pollution governed by a third party still has a lot of problems,such as the imbalanced responsibility distribution,the unclear functions of our governmentand so on,which are themain difficulties for the environmental pollution governed by a third party to implement.The article will try to think,analyze and solve these problems through building the environmental pollution governed by a third party’s responsibility distribution system,the government’s supervision and guidance system and enterprise’s environmental credit evaluation system.

environmental pollution governed by a third party;legal liability;responsibility distribution;environmental credit evaluation system

D 922.6

A

2095-3275(2015)06-0168-08

2015-08-07

周珂(1954— ),男,辽宁辽阳人,中国人民大学法学院教授,博士生导师,研究方向为环境资源法,房地产法,民法,经济法等;史一舒(1991— ),女,山东济南人,中国人民大学法学院硕士研究生,研究方向为环境资源法,劳动法,婚姻家庭法。