风险刑法理论与刑事法治的疏离与博弈

——立足于抽象危险犯的考察

2015-07-05毛玲玲崔志伟

毛玲玲 崔志伟

(华东政法大学,上海200042)

风险刑法理论与刑事法治的疏离与博弈

——立足于抽象危险犯的考察

毛玲玲 崔志伟

(华东政法大学,上海200042)

罪刑法定、法益侵害、罪责主义这三项教义刑法学原则既是刑法谦抑精神的体现,也是刑事法治的根基。风险刑法理念背离了刑法的谦抑本性,并与此三项原则产生了颠覆性的冲突,易对公民自由造成不必要的威胁。刑法谦抑并非无原则的限缩与不为,而是基于刑法与其他部门法的内在规律,有所为有所不为。推进国家治理,刑法当然有其自身的使命,其需应对社会整体风险的刑事政策诉求具有一定合理性,但刑法具有其独立性,不应沦为政策的附庸。刑事法治视域下的刑事政策应该受到谦抑性的节制。针对抽象危险犯,在刑事立法上对风险进行审视和筛选,将严重侵害法益的危险予以犯罪化。在司法过程中,不能绝对排除个别情形下危险的认定,被告人如若有证据提出反驳,便应通过但书的实质解释将不存在实际危险的行为出罪。

风险刑法;抽象危险犯;刑事法治;刑法原则

随着我国学者劳东燕2007年于《中国社会科学》发表《公共政策与风险社会的刑法》一文,西方社会学家反思现代化而形成的“风险”理论也日益引发国内刑法学者的关注,进而生成了一种新的刑法理念——“风险刑法观”。2011年刑法修正案(八)将醉驾犯罪化,有学者借此主张刑法实现了从法益保护到风险防范的转变,当代社会的风险性使得刑法变成管理不安全性的风险控制工具,风险成为塑造刑法规范与刑法理论的最重要的社会性力量[1]。刑法修正案(九)拟将“在公路上从事客运业务,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶”以及“违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品”的行为纳入危险驾驶罪。这似乎进一步印证了持风险刑法观的学者的观点:“风险社会”来临后,各国对犯罪的反应方式发生了转变:由一味的消极事后追究以保障人权向适度的积极主动防御和事前控制以保障安全转变。这一转变体现在刑法立法中就是危险犯尤其是“抽象危险犯”的数量不断增多[2]。在德国虽然抽象危险犯本身的合理性以及其与形式犯、行为犯的边界问题众说纷纭,一般认为抽象危险犯具备刑法条文中形式的类型化的行为方式已足,无须现实的具体危险发生。照此标准,刑(八)中的“醉驾”以及刑(九)拟增加的“客运超载、超速驾驶”“危险化学品驾驶”便属于抽象危险犯的范畴。面对日益多发的严重威胁民众的生命财产权益的(人为)风险,刑法在推进国家治理中自应有其职责定位,但风险刑法理论以及基于这种刑法观下的抽象危险犯解读与传统刑法教义学的罪刑法定、法益侵害以及责任主义原则发生颠覆性的冲突,与刑事法治内在的人权保障理性也背道而驰。而“国家治理应当在法治的框架下展开,国家治理应当在法治的轨道上进行”[3],国家在应对社会风险时的治理也不例外。美国学者塞尔兹尼克曾经提出过法律“矫正”之手段和目的分离的命题,指出当手段和目的分离时,法治就退化为条文主义[4]。刑法作为国家治理社会风险的方式之一,其目的自有合理性,但达至这一目的的手段本身必须具有自在的合理性,最重要的是将其纳入法治轨道加以审视、规正。基于此,本文立足于刑事法治的教义学原则,对风险理论以及在此之上的抽象危险犯进行反思与检视,进而探讨刑事法治视域下抽象危险犯的重新解读。

一、刑事法治视野下风险理论之反思与检视

“风险社会是现代性的更高阶段,即反思现代性阶段,因此,风险社会也为我们提供了一个对传统刑法的基本范畴从根本上进行反思的机会”[5]。反思意味着对改良与进步的渴望,“静则思,思则变,变则通,通则达”,从此角度讲,反思是必要的。但基本的学理常识告诉我们,在用一新生事物作为测量尺度去衡量某一传统事物的是非得失时,其前提是此尺度必先经过多方的检验以保证其“刻度”准确,以防仅因某新生事物哗众取宠而偶然地或人为地导致传统事物的阴差阳错,尤其是在传统事物有着深厚的理论根基并且其思想蕴含一直福泽普世的情况下,对与之相悖的新生论调,与其反思传统,不如先通过传统理论对其反“反思”(counter-reflection)与检视,如此才更会使人们对此新生物产生理论认同。

有学者认为,“危险社会里刑法的作用,不能是消极被动的应对犯罪,而是也要积极介入社会生活,主动应对风险的到来”[6]。这种由“被动”到“主动”、由“消极”到“积极”、由“收敛”到“扩张”的刑法观念显然抛弃了刑法的谦抑本性。有学者主张“风险刑法”理论不能动摇刑法谦抑主义[7],对此,笔者深为赞同。我国学者陈兴良指出,“刑法的谦抑性,是指立法者应当力求以最小的支出——少用甚至不用刑罚(而用其他刑罚替代措施),获取最大的社会效益——有效地预防和控制犯罪。因此,刑法的谦抑性具有限制机能,在现代法治社会,这是刑法应有的价值意蕴。”[8]这主要是从经济学的效益(功利)角度对刑法谦抑的解读,但揭示了谦抑主义在刑事法治中的“限权”机能,无疑具有合理性。

日本学者关哲夫认为,刑法谦抑思想“应是罪刑法定主义原则、法益侵害原则、责任原则的一个指导的原则”[9]。小暮得雄也认为,现代刑法的思想体系,由刑法谦抑主义的基本理念出发而发展出三项具体的刑法准则,即罪刑法定主义、法益保护主义、责任主义[10]。由此便将谦抑主义与刑法教义学的基本原则联系起来。笔者认为,不应将刑法谦抑限定为刑法基本原则之一,而应视为整个刑法教义学之髓,乃刑事法治之魂。

罗尔斯在谈及法治时指出,“在理性人为自身所确立的最大的平等自由的协议中,法治原则具有坚实的基础。为了确实拥有并运用这些自由,一个组织良好的社会中的公民一般都要求维持法治。”[11]即法治是以维护公民自由作为其出发点和落脚点,刑事法治则是法治的普遍原则在刑事特殊领域的彰显,应其内在要求,刑法之运行以保障自由为导向是法治理性在部门法上的体现。因此,才有启蒙先哲指出,“公民的自由主要依靠良好的刑法”[12]。但风险刑法理论以及其指导下的抽象危险犯对刑法谦抑形成了极大的震撼,即对罪刑法定、法益侵害、罪责主义三项刑法教义学的原则进行了新时代的挑战,也就撼动了刑事法治的理论根基。

(一)风险刑法理论与罪刑法定原则的偏离

我国学者李海东在论述刑法的正当性根据时指出:“……那么人类为什么要有刑法?这个问题由三百年前欧洲启蒙思想家做出了回答:刑事法律要遏制的不是犯罪人,而是国家。也就是说,尽管刑法规范的是犯罪及其刑罚,但它针对的对象都是国家,这就是罪刑法定主义的实质,也是它的全部内容。”[13]该学者洞识了法治国意义上罪刑法定的内涵,在世界各国历代君主专制中,也不乏形式上的成文刑法的存在,但法律乃帝王御人之具,是君主专断意志的体现,“渗透着浓重的御用精神”[14],是赤裸裸的君主本位(名义上便是国家本位)。而经西方启蒙精神孕育、世界范围内广泛传播的现代意义上的罪刑法定,在国家与个人之间,罪刑法定原则选择的是个人本位,以人权保障为己任,它是西方启蒙先哲们反对中世纪封建专制以及刑罚权的肆意发动的成果,是对国家刑罚权的制约。正如我国台湾地区学者所言,“罪刑法定原则是人民对抗专制主义的‘桥头堡’与‘战利品’,统治者自此必须受限于刑法规范,不能肆意惩罚不受其欢迎的人物”[15]。

但在运用风险社会理论分析现代刑法时,我国有学者指出:“在危机四伏的后现代工业社会、风险社会中,是安全而非个人权利才是刑法的首要价值,刑罚的发动也不再受人权保障的制约,而是以有效维护共同体安全为依归。个人权利与自由让位于共同体的安全,刑法的适用是安全维护而非人权保障。”[16]显然风险刑法已以公共安全为由,由社会本位代替了个人本位,而抽象危险犯与风险理论具有不可分的依附关系,其可罚性理由在于进行扩张性的风险预防,通过刑法规范提前保护制度性利益[17]。因此即便刑法针对抽象危险犯设置了明确的行为方式,似乎并不违背形式上的罪刑法定,但其与罪刑法定的立论根基与实质内涵(个人本位与人权保障)已经在风险理论的伴随下背道甚远。这种对“抽象”或“风险”的极度强调极易撼动法治形式理性之根基、摧毁人民防卫专制强权的“桥头堡”、剥夺柔弱市民经过千百年摸爬滚打争取来的“战利品”。

西方国家自20世纪的确悄无声息地由个人本位向社会本位倾斜,其所倡导的“风险”理论便是对极度的个人本位的现代化的反思,对个人“重归”社会的诉求,但其所倡导的防卫社会的风险理论在我国并不具有适合其生长的气候土壤。我国台湾地区学者针对我国现代法律的西方化曾提出过精当的见解,“诚然,西方世界在20世纪之初,由于社会、经济及政治上的变化,即已产生一种新的团体意识以及对于社会的一种新的责任感。同时,此种新的意识与感觉,确实已经日益反映于西方的法律制度。不过,此种强调社会义务的观念,乃是个人主义充分发展以后的产物;目的在于缓和过甚的个人主义,以应付社会生活的新需要。中国未曾经历此一过程。因此,中国人一向重视义务的观念,并不能轻易即说,与西方新起的社会意识是不谋而合。换言之,西方的社会义务观念,是与个人的权利与自由牢不可分。中国人对于个人的权利与自由,如不能深加了解及珍视,对于上述新起于西方的社会义务观念,即不易体认,自亦不易加以遵行”[18]。此番论述道出了中西方的先天差异,这种差异决定了对于他国的某些理论不可能照搬到我们身上,西方国家重拾社会本位已非启蒙运动前蒙昧状态时的封建辖制,而是受到个人权利的制约。盛行几千年集体本位的东方古国,即便对此社会本位似曾相识,在权利意识缺位的背景下,对此时此境“社会”精义之体悟也将不得要领,强行效仿便有“东施效颦”的意味了。学者所说的“从法治国向安全国的飞跃”[19]也更不符合我国的实际,因为我们的法治国建设刚刚起步,切忌以风险为名,在法治建设的道路上固步自封甚至重归旧路。在西方国家资产阶级革命前期,经历了一段较长时间的国家与市民社会二元化的分立过程,加上商品经济发展的需要,个人权利意识有了充足的孕育,而在我国中央集权统治模式的几千年历史中,“通过侵吞个人权利和自由来使君主专权获得威力和保障,从而形成国家吞噬社会的‘同一’景象”[20],权利意识极度缺乏,而罪刑法定主义的贯彻能够纵深广地启迪国民权利意识,一旦突破了此限,人权法治便只能是坐而论道了,其中缘由,值得深思。

罪刑法定原则的内涵包括法律化、明确化等,而“风险”对此产生了极大的冲击。风险社会理论的鼻祖乌尔里希·贝克自身便清晰地指出,现代风险具有“高度不确定性、不可预测性、显现的时间滞后性、发作的突发性和超常规性”[21],这种“不确定性”便与刑法内在应有的确定性产生了天然的悖逆,风险的“突发性”“超常规性”也决定了将“稳定性”奉为圭臬的刑法不可能对此时时处处地应急补缺。再者刑法(其他法律也是)都具有“承前启后”的不可变的规律性,即法律并非源于立法者的凭空臆断和一时兴起,而是对现实生活的抽象与总结。刑法中描述的罪状便是对现实中既有的、常发的、严重危害社会的行为予以类型化进而防范类似危害再次发生,而“风险指的是在与将来可能性关系中被评价的危害程度”[22],即关注未来而不是总结过去(风险固有的多变性、非常规性也决定了无法予以总结)。英国学者也指出,“我们所面对的最令人不安的威胁是那种‘人造风险’,它们来源于科学与技术的不受限制的推进。……科学已造成新的不确定性——其中许多具有全球性,对这些捉摸不定的因素,我们基本无法用以往的经验来消除”[23]。立法者以有限的才智、判断能力以及基于经验基础上的立法,根本不能对当下并不存在而“将来可能”发生的“不可预测”的“显现滞后”的社会风险做出法律层面的应对。如果强行“赶鸭上架”,势必会扭曲立法固有的规律性,使罪刑法定原则之“法定”陷入难堪之境地。并且“法治所要求的无非是,国家或社会无论做什么都是以一种可预期的、持续一致的方式做出,并通过理由加以证成”[24]。风险内在的多变性、不可预测性显然与“可预期”“持续一致”的要求相背离,对此社会风险的极力倡导并不符合法治的要求。

(二)风险刑法理论与法益侵害原则的偏离

法益保护理论的创始人李斯特指出:“就其本质而言,犯罪是一种特别危险的侵害法益的不法行为”[25]。由此法益侵害说作为违法性的实质在德日刑法学界日益兴盛。新中国刑法全面承继苏俄刑法理论,在其话语体系中没有“法益”概念,(严重的)社会危害性被界定为犯罪的本质特征。但无论是法益侵害还是社会危害,都强调行为自身可能造成的某种负价值,这种负价值包括了作为结果的实害以及危险。有学者认为,“抽象危险犯是一种拟制的危险,一般情况下不需要对行为本身是否具有危险性做出判断,就可以依据形式上的典型行为以肯定抽象危险犯的存在而因此具有实质的不法性。也即是说,在此问题上采行为无价值立场是原则,采结果无价值立场是例外。”[26]但首先,这种见解在逻辑上明显难以自洽,因为“拟制”具有立法上的强制性,即“明知不同而等同视之”,既然是强制,便无“例外”的存在余地。再次,按照应然层面上行为与法益侵害结果相互间在违法性判断上的地位可以分为:(1)仅仅考虑法益侵害之有无而排除行为的纯粹结果无价值论(一元的结果无价值);(2)排除法益侵害而仅考虑行为的纯粹行为无价值(一元的行为无价值);(3)行为与法益侵害均为必要但侧重行为的行为无价值二元论;(4)行为与法益侵害均为必要但侧重结果的结果无价值二元论。但实际上所有“结果非价”均以行为存在为前提,所以学者认为“不存在‘完全不考虑行为本身’的纯粹的结果无价值论”[27],至于一元的行为价值论,有学者指出,“因为刑法规范是行为规范,只有行为能够成为禁令的对象;结果的发生与否具有偶然性,故不能成为禁令的对象。据此,结果无价值不是违法的构成部分,而是单纯的客观处罚条件。可是,这种观点不仅与未遂犯从宽处罚的刑法规定不一致,而且与未遂犯未发生侵害结果才属偶然的客观事实不符,故现在采取这种观点的学者极为罕见。当今的行为无价值论都可谓二元的行为无价值论”[28]。由此看来,第(1)、(2)种情形排除后,所谓的行为无价值与结果无价值之争,不在于行为和结果间的舍此取彼,而是两者间的侧重不同。但大力支持风险刑法与抽象危险犯理论的学者却仍以一元的(纯粹的)行为价值论作为说理根据,如有学者认为,“规范损害原则(对应法益侵害原则——引者注)在刑法中的最典型适用是抽象危险犯的设置。抽象危险犯以纯粹的行为危险性作为负担刑事责任的基础……抽象危险的状态属于拟制,故其立法主旨实际上根本不是侧重于法益侵害,而是以规范侵害取而代之。而在这种场合,即便行为人的侵害行为永远都不能达到侵害法益的结果,行为人也应对其行为侵害‘不得实施某种危害行为’的规范而承担罪责”[29]。这种不论是否有法益侵害的实际危险,只要具备相应行为一概构成犯罪的论调,显然是一元行为无价值的具体应用。在德国刑法学界有一比较极端但引用甚广的案例,如行为人已经尽自己最大限度的注意义务而观察到建筑物中确实没人再实施放火,即便形式上符合刑法第306条的纵火罪①德国刑法典第306条、306条a分别规定了纵火与严重的纵火,前者针对建筑物或房舍,后者针对居住用的建筑物、房舍或有时供人居住、纵火时适逢有人居住的场所。按照第306条,即便纵火时无人居住,即没有造成人身危险的实际可能,也要依此定罪处罚,显然是属于抽象危险犯。,但行为人主观上已经排除了导致结果发生的意思,即不具备行为无价值论所要求的主观心态,如果仍坚持抽象危险犯理论将此行为定为纵火罪,实际上是对行为无价值论(包括一元的行为无价值)的偏离。由此看来,一旦彻底贯彻抽象危险犯理论,其立论根基便极易脱离违法性的根据判断(行为无价值与结果无价值)而成为“孤家寡人”。

其实持行为无价值论和结果无价值论的学者均意识到,两种不同的法益观源于对国家本位(或曰集体本位)还是个人本位的不同体认,如周光权教授便认为行为无价值极力推崇一国确立的集体性规范,强调个人必须对此规范身体力行,体现的是国家整体规范的无上权威性,而结果无价值论则站在个人主义的立场,强调对国家权力的制约[30]。欧阳本祺则认为“社会法治国”(即社会本位②应当指出,国家本位与社会本位绝非等同的概念,只是鉴于中国的悠久历史上君主权力的绝对强势以及小国寡民的社会意识形态,我们缺少“市民社会”这个国家与个人间过渡的形态,即“国家吞噬社会”;再者鉴于国家本位和社会本位均是相对个人本位而言,前两者在注重集体利益的至上性方面没有大的区别,因此囿于篇幅所限笔者在此不展开详细的区别解析,请求谅解。)是德国宪法的一个基本原则,而“保护基本人权”是日本宪法的一个基本原则。……人权保障的价值观内在地要求法益侵害说,而不是规范违反说[31]。即鉴于我国法治刚起步,人权保障意识极度缺乏的情境,应采取日本而非德国的法益观,亦即结果无价值的法益观。笔者也更为赞同后种观点,前文已述,在德国等西方诸国经历过启蒙运动后长期的人权启迪,权利意识已深入人心,其法律制度上向社会本位倾斜只不过是对过度的个人主义之纠偏,仍受个人权利的制约,而对于没有法治传统的我国,在个体权利意识缺位的情况下,当务之急是补缺,而不是盲目跟进。如果说二元的行为无价值是个体在社会本位面前的退让,抽象危险犯的一元行为无价值则立足于社会风险预防的视角下将个人本位无限缩小,其将国家的法秩序与规范视为至上,只要对整体规范有所挑战,不论是否有法益侵害的结果均可入罪,“在风险刑法中,法益的地位正在下降,甚至有被终结的危险”[32]。这样一则会使民众动辄得咎,束缚了个体的行动自由,二则消解法益的立法导向机能以及赋予处罚范围合理性、明确性的机能。

如果说“法治”的精髓在于限权(力)护权(利),刑事法治的当然蕴意便是限制国家刑罚权的肆意发动从而保障作为个体存在的权利与自由。即刑事法治在国家与个人之间,“忠实”地站在个人一边,而法益上的国家观主张对法规范的绝对维护,意在维护国家统治的权威,并以风险为由主张国家刑罚权的积极主动化,这便违背了刑事法治的意旨。

其实即便是在社会结构正在悄然发生变化、刑法上行为无价值论占主导的德国,风险刑法理论以及抽象危险犯也饱受争议,赫尔佐克提出的“通过危险刑法所产生的刑法的危险”并不是危言耸听,罗克辛也认为,“在运用刑法与风险作斗争时,必须保护法益关系和其他法治国的归责原则。在无法做到这一点的地方,刑法的干涉就必须停止”[33]。脱离法益侵害原则管束的刑法极易在“风险”理论的煽动下无节制地扩展处罚范围,其对个体自由的潜在威胁不容轻视。

(三)风险刑法理论对责任主义的突破

责任主义又称罪责主义,“是指只有当行为人对所实施的违法行为与结果具有责任能力以及故意、过失、违法性认识的可能性与期待可能性时,才能对行为人进行非难”[34],是在德日刑法三阶层犯罪构成体系最后一个层面考察的,关乎行为人主观心态上的可谴责性,是对唯结果主义的客观归罪的反对。我国刑法对故意、过失的认知范畴以“危害社会的结果”加以界定,即对“危害社会”这种后果应该具备故意或过失。而学者一般认为抽象危险犯之可罚性不在于具体的现实危险,而是立法上拟制的危险,是“一种典型的危险的举止行为被作为犯罪而处于刑罚之下,不需要在具体案件中出现一种危险的结果”[35]。既然不需要具体认定法益侵害(或危害社会)的结果,自然也就无须认定针对此结果的主观故意或过失心态,即便行为人自信没有任何危险发生,客观上也确实不存在实际危险,只要具备相关行为便可构成犯罪,正因此德国学者考夫曼认为抽象危险犯与罪责原则发生冲突[36]。究其原因,在于抽象危险犯以风险理论作为背景,以风险防控本位展开论述。如有学者指出,“……作为风险控制机制中的组成部分,刑法不再为报应与谴责而惩罚,而主要是为了控制风险而进行威慑。在威慑成为施加刑事制裁的首要理由时,传统刑事责任原则所构建的防线便很难再全面把守。”[37]

这里涉及一个刑罚的正当化根据问题,关于此问题在刑法理论上经历了一个由绝对的报应主义向绝对的预防主义再到并合主义的转变,“以眼还眼、以牙还牙”的绝对报应并不符合实质的正义,在现实生活中对行为人施以刑罚也不可能完全忽略预防的因素;但坚持绝对的预防而去除报应因素,便失去了刑罚应有的边界,司法者完全可以基于主观臆断而判定预防必要性的大小,而不必考虑行为本身以及行为人主观心态的可谴责性,罪与刑也就失去了比较清晰的匹配尺度,容易回溯到封建时代刑罚的肆意。因此,绝对的报应刑论与绝对的目的刑论均不可取,“目的刑论的缺陷正好需要报应刑论的优点来克服,报应刑论的缺陷恰好需要目的刑论的优点来弥补。于是,并合主义成为理想的刑罚观念”[38]。既然刑罚的论处必须考虑报应的因素,不可能完全脱离报应刑论而倒向预防主义,就不能不考虑行为人基于自由意志下的主观心态,因为正是行为人的主观恶性(具有自由意志的人选择了违法)以及行为本身的法益侵害性构成了报应的基础。以上论者脱离报应主义的话语体系而认为“刑法不再为报应与谴责而惩罚”,进而认为关注行为人主观心态的责任主义难以跟上时代步伐,这近乎绝对的预防主义,极易导致国家刑罚权的无节制扩张而侵犯作为个体的柔弱权利。

风险刑法理论基于风险预防的必要性而削弱主观过错在刑法非难上的评价地位,如有学者指出,“风险刑法将罪责的意涵从‘可非难性’转换为‘预防必要性’,归责的过程不再是将特定后果通过归因归咎于行为人的过程,而是为了分配责任的需要而进行归责的过程。”[39]其实这里还涉及罪责(报应)和预防必要性在刑事责任承担(刑罚)上的比例分配问题①持并合主义的学者在报应和预防之间也有不同侧重,一般认为基于个人本位的并合主义更侧重于报应论,基于社会本位的并合主义更侧重于预防论,两者对报应在并合主义中的分量观点不同。前文已述,我国并无个人本位的传统,在权利意识缺失的背景下,在建设法治国的初期在国家(集体)和个体之间,易向个体倾斜,基于此,笔者更赞同侧重于报应的并合主义,即在刑罚中报应因素的分量应大于预防。,即能否对于无罪责(或无法证明罪责)而有预防必要性的行为进行刑事处罚,或者能否对罪责较小而预防必要性较大的行为处以较重的刑事处罚,风险刑法的上述论调对此显然是持肯定态度,但笔者认为预防必要性充其量只是对在具备主观罪责前提下的刑事责任的进一步限缩,而不是扩张,两者是原则与例外(补充)的关系。正如罗克辛教授(其本人便持并合主义观点)指出的,“刑罚总是以罪责为条件的,因此,还没有什么预防性刑罚化的需要,能够大得可以对一种与罪责原则相矛盾的刑事惩罚加以正当化。要求把一种预防性刑罚的必要性承认为一种刑事可罚性的额外条件,仅仅意味着在刑法侵犯面前提供一种进一步的保护,在这里,不再仅仅是预防性的许可要受到罪责原则的限制,而且是对有罪责举止行为进行刑事惩罚的可能性,也将受到预防必要性的要求的限制。”[40]显然,罗克辛基于刑事政策与刑法一体化的考虑主张在刑罚中纳入预防因素的考量,但这只是一种在具备罪责下的进一步限制,而不是突破罪责原则的扩张,预防因素只能在罪责应有的射程范围内有所收张。罗克辛基于以刑事政策为基础构建的刑法体系主张“刑罚是同时取决于两个因素,其一是,用刑罚进行预防的必要性;其二是,犯罪人罪责及其大小”“刑罚受到了双重的限制,刑罚之严厉性不得超过罪责的严重性,同时,也不能在没有预防之必要的情况下科处刑罚。这也就是说,如果有利于对犯罪人实行再社会化的话,那么,是可以科处比罪责之严重程度更为轻缓的刑罚的;如果没有预防必要的话,甚至可以完全不科处刑罚”[41]。也就是说预防必要性只有出罚或减罚的功能,而不具备加重处罚或本来基于罪责不应处罚而创造处罚的功能。德国学者许乃曼教授也指出:“由应报刑法转向预防刑法,这绝非表示我们可以扬弃个人之可非难性,其仅仅只是将个人之可非难性,由原本作为可罚性充分且必要的条件变成只是必要条件。”[42]如果用A表示罪责,B表示预防必要性,C表示刑事责任,用形式逻辑加以演示罗克辛与许乃曼的逻辑思路:

报应刑法:A→C, ⇨ 预防刑法:A∩B→C

而持风险刑法理论的学者主张由罪责向预防的转换,显然其逻辑进路是:

报应刑法:A→C, ⇨ 预防刑法:A∪B→C,甚至B→C

虽然其运用了德国刑法学者刑事一体化的话语体系,但显然对预防因素的考量过于人为拔高,其逻辑论证及学理说服力便大打折扣。

持风险刑法理论的学者还主张严格责任的引入以补剂“有组织的不负责任”,贝克指出,“第一次现代化所提出的用以明确责任和分摊费用的一切方法手段,如今在风险全球化的情况下将会导致完全相反的结果,即人们可以向一个又一个主管机构求助并要求它们负责,而这些机构则会为自己开脱,并说‘我们与此毫无关系’或者‘我们在这个过程中只是一个次要的参与者’。在这种过程中,是根本无法查明谁该负责的”[43]。我国也有学者认为,“为了有效控制风险,防范风险制造人利用‘有组织的不负责任’的机会主义,制造法律所不容许的风险而不被处罚的现象一再发生,刑法必须找到相关责任人顶缸。即便其对危害结果之产生没有故意甚至没有过失,但只要其亲身参与了风险制造过程,就会被作为潜在的刑事责任主体而被刑法警惕的目光牢牢锁定”[44]。此理论运用到抽象危险犯中便是只要具备外在的相关行为,像上文提及的德国刑法学界放火罪的案例,行为人的主观意思在所不问,便可直接入罪。但此理论存在诸多缺陷,其一,刑事责任并非是对风险规制的唯一手段,在因为行为过程错综复杂、无法查明直接责任人时,完全可以依照《侵权责任法》关于严格责任、公平责任的规定让行为人承担一定责任,既可保证基本的公平正义,又保障了被害人的相关权益,而大可不必让刑法大动干戈;其二,具体犯罪过程中的因果关系及行为人的主观意思本应由代表国家的控方予以证明,仅因为证明难度大而干脆不予证明便将无法查清的不利后果尽都交给被告人承担,并不符合法治国的人权保障原则,极易束缚国民的行动自由,却导致国家的刑罚权信马由缰、随意驰骋;其三,风险社会视阙下的“风险”概念并非简单的负面信息,它既会带来不确定性和危险,也会产生好的效果,是经济活力和许多创新的源泉[45]。对具备风险的“失败”行为一概追究刑事责任只能平添科研者们的疑虑、束缚其手脚而不敢从事有价值的活动,使诸如新药品研发等科学创新裹步不前,因噎废食并非解决问题之道。也许基于此种种缘由,即便在严格责任日益兴盛的英、美国家,也有学者持批评态度,“从道德上来说,惩罚一些意外造成社会危害而不是基于自己自由意志造成了社会危害的人是不正当的”[46]。并且,如上文提及,严格责任的引入刻意忽略行为人的主观过错,这与风险刑法理论所倡导的规范违反或行为无价也存在冲突,导致风险刑法理论在违法性的根据上也不能一以贯之。

通过以上论述可见,持风险刑法观者不再拘泥于刑法的被动、收敛,而主张其积极扩张,在个人自由或人权保障与国家整体安全之间毅然选择了后者,由此对个人自由产生了潜在威胁。罗尔斯在分析立法的正当性时指出,“立宪会议的各方在建立这种制裁体系的过程中必须权衡它的利弊:一是由税收所支付的维持机构的费用;二是对代表的公民的自由构成的某种危险,这种危险可以由这些制裁将错误地干预公民自由的可能性来估量。只有当这些弊端比由于不稳定而丧失自由的弊端更小时,一个强制机构的建立才是合理的”[47]。笔者认为第一点可以用刑法的谦抑性,即上文所提及陈兴良教授以刑法经济性——以最小的支出获取最大的社会效益——加以替代。第二点即刑法的规制应立足于公民自由的维护。“秩序与自由,从来都是对立统一的范畴。公权力主体关注的重点是政治和社会秩序的形成、稳定与持久,而私权利关注的重心则是自身权利的捍卫和保障”[48]。法治轨道上的国家治理的理想目标是秩序与自由的动态平衡,但当两者发生冲突难以抉择的时候,法治的理性应当是限制公权力保障私权利。但风险刑法理论抛弃刑法谦抑,主张立足于社会秩序的维系而扩展刑法规制范围,却忽略了刑法自身应有的品性,进而对公民自由造成不必要的威胁(下文将论述有些风险是不应以刑法强制介入的),因此与刑事法治的意蕴已经背道甚远。

二、风险理论下抽象危险犯的应然路径——立法与司法的双重审视

风险刑法理论立足于德国学者贝克以及英国学者吉登斯所倡导的“风险社会”理论背景,将彼社会学、管理学层面的“风险”直接运用到此刑事领域,这种简单的由彼及此的论证过程其实是置刑法本身的特殊性于不顾所致。在风险刑法理论视阈下的抽象危险犯置实际危险于不顾而径直入罪,也有违罪刑法定人权保障之实蕴、法益侵害原则以及罪责原则,因此给予其立法与司法上的“再造”实为必要。

(一)由“风险”到“危险”——立法的筛选与塑造

风险刑法理论的倡导者从公共政策(体现在刑法领域便是刑事政策)对刑法的外在影响上来论述刑法变革的需要,如有学者指出,“作为国家实现社会控制的政治策略和表达方式,公共政策旨在支持和加强社会秩序,以增加人们对秩序和安全的预期。公共政策的秩序功能决定了它必然是功利导向的,刑法固有的政治性和工具性恰好与此导向需要相吻合。无论人们对刑法的权利保障功能寄予多大期望,在风险无所不在的社会中,刑法的秩序保护功能注定成为主导”[49],这无疑是以将刑法作为政策之仆役的“法律工具论”为前提的,我们暂且不论“工具论”之法理学、法哲学根基是否牢靠,这种无视法律自身的特殊性和规律性,而一味强调法律服务于特定功利目的的论调,并不利于法律自身的相对独立性,也不符合“依法治国”(而非“依策治国”)“法律至上”(而非“政策至上”)的法治国理念。因此笔者较为赞成陈兴良教授的观点,“过于强调刑法的刑事政策化,使刑法沦为实现刑事政策工具的倾向是危险的,也是应当警惕的”[50]。

该论者还主张,“只要风险存在,刑法决策者做出政策导向的功利选择便不可避免。风险因素决定风险刑法存在的合理性”[51],此话前半句并无不当,当权者的政策引导必然会或直接或间接地影响到法的运行,这是任何时代都无法避免的,在封建的君主本位时代,国王的想法可以直接毫无拦阻地转化成法律,法律仅是政治意志的婢女,毫无保障人权的功用可言。到了资产阶级兴起,自由民主呼声渐长,人们日益倚重法律来维护自身的权益,其前提便是脱离政治意志的束缚,即法律自身独立。但国家(尤其是民主国家)的整体意志在很多情况下对社会的良好运行是有益的,一概拒之也是不现实的,由此产生了一个问题,“如何更有策略地使政治力量深入法律,同时使法律力量脱离政治”,刑事政策这一独立于政治和法律的“缓冲区”应运而生,“刑罚的追加可以不再直接追问政治制度,只要在刑事政策的层次讨论如何使刑罚制度较能达成吾人的秩序期待”[52],由此主张刑事政策与刑法一体化的理论是正确的,刑事政策可以尽大程度过滤掉政治的不合理诉求。

但该论者的下半句“风险因素决定风险刑法存在的合理性”,其中蕴意是政策需要决定刑法理论本身,这为笔者不能苟同。其一,笔者虽赞成刑事政策对刑法教义理论的补充,但前者仅是后者的必要条件而绝非充分条件,刑法有其自身的规律性,也受政策之外的其他因素影响;其二,刑事政策的引入是为了解救刑法摆脱政治,而不是代替政治对刑法以新的奴役。刑事政策只是作为原则附加的例外,不能替代原则本身。罗克辛是集刑事政策与刑法一体之大成者,他本人也认为,刑事政策“不轻易使用”“若允许通过刑事政策上的评价来打破教义学上的基本原则的话,那么这就要么会导致不平等或者专横地适用法律——这样体系所具有的优点就立马荡然无存”[53]。可见主张风险刑法的学者以公共政策回应社会风险为由,而认为传统刑法应当随之转型的观点,并不符合刑事政策与教义刑法基本原则的关系,是过于放大了刑事政策的体系性地位的结果。正是基于此,不能将公共政策所关注的社会整体“风险”悉数照搬到教义刑法中来,让刑法为应对“风险”而冲锋陷阵。有学者提出“刑事政策的谦抑宽容价值理念”,即以刑法谦抑性限制刑事政策的边界,其具体内容为:“最大限度地保障人权、最大限度地促进社会发展、最大限度地体现相对公正、最小限度地维持秩序(必要秩序)”[54]。笔者极力赞同该种观点,这便是刑事法治视野中刑事政策的当然定位。但风险刑法的刑事政策显然是趋于“最大限度地维持秩序”“最小限度地保障人权”,是刑事法治下刑事政策的错位。

但风险社会理论毕竟一定程度上是对高度生产化的现代社会的真实写照,交通事故、食品安全、医药品生产、生化危险物品生产运输等都是现存的“风险”,也在很大程度上威胁到人类共同体的安全。再者,刑法作为法律之一,自有其调控一定社会关系的职责,反对风险刑法理论并非主张刑法在社会风险面前无动于衷,而是主张不能撼动刑法谦抑的固有根基。并且刑法谦抑并非在面临社会失序时一律“不作为”,而是基于刑法与其他部门法的内在规律,有所为有所不为。

“风险”并不同于“危险”,前者是中性概念,祸福相倚,不能一概制约,以免扼制其内含的更大的有益成分从而束缚社会进步;后者则含有一定的“危害”因素,才是应为我们重点关注的①即便如此,在现实生活中“风险”与“危险”的边界也不易区分,笔者认为大体而言“风险”之“害”具有很大不确定性、难以预测性,相反其“利”却是现实可感知的,并且往往其利大于害,总体是有利于社会发展进步的;但“危险”其“害”是比较明确、可感的,公众对此也有共识,并且总体是弊大于利的,威胁到人们的生活安定。。

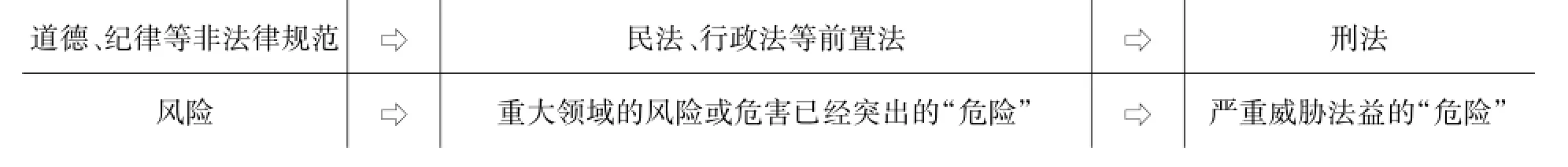

正像德国学者指出的,“人们必须学会不能把风险想象如同危险一般,简单地视为只是负面的东西,而必须把它视为一个有意的、作为的对象,而人们因为吸收这个风险而有所获益”[55]。因此,我们所说的需要调控的“风险”应该是“危险”居多,首先,法律并非调整社会关系的唯一手段,在面对社会整体风险时,道德、行业纪律、公司章程等非法律规范完全应当、也能够起到一定的调整作用,其对“风险”的规制不在于惩罚性的后果,而是保障生产运作过程本身更好趋利避害。其次,对于重要生产领域的“风险”或危害比较明显的“危险”,需要进入法律调整领域,但基于刑法的二次规范属性或谦抑性,不能把规制风险的重任让刑法独自承担。正如罗克辛所说,“法益保护并不会仅仅通过刑法得到实现,而必须通过全部法律制度的手段才能发挥作用。在全部手段中,刑法甚至只是应当最后予以考虑的保护手段,也就是说,只有在其他解决社会问题的手段——例如民事起诉,警察或者工商管理,非刑事惩罚,等——不起作用的情况下,它才能允许被使用。人们因此称刑罚是‘社会政策的最后手段’,并且将其任务定义为辅助性的法益保护。”[56]因此,这等风险需经过其他法律的尝试与检视,才能进入刑事法域。再次,需要刑法规制的“风险”其实是危害比较突出、波及较为广泛、威胁到不特定人的既存利益(即法益)的“危险”。由此便形成了以下调整位阶:

道德、纪律等非法律规范 ⇨ 民法、行政法等前置法 ⇨刑法风险 ⇨ 重大领域的风险或危害已经突出的“危险” ⇨ 严重威胁法益的“危险”

有学者认为德国刑法的客观归责理论是在风险刑法话语体系下对传统刑法归责范畴的超越[57],我国学者在翻译罗克辛教授的客观归责理论时,以“不允许性风险的创设”“不允许性风险的实现”表述,但此“风险”绝不同于风险理论之风险,仅因字面表述一致而拿客观归责为风险刑法服务恐怕有望文生义之嫌。笔者认为,客观归责理论作为对因果关系理论的发展,此“风险”是已经过刑法评价的“风险”,也就是“危险”,而绝非普遍意义上的社会风险。其实,我国台湾地区学者在引入客观归责理论时便运用了“危险”的概念[58],笔者也更赞同在刑法领域使用“危险”概念,一切未达至刑法评价阶段、未暴露明显的严重侵害法益的“风险”,也就不是刑法意义上的“危险”,自然不应强求刑法“为他人作嫁衣裳”。

关于危险驾驶罪的行为方式,早先就有人建议将“毒驾”入刑,如果单从风险控制的威慑角度来讲,“毒驾”之性质恶劣程度比“醉驾”有过之而无不及,入刑便属情理之中,但不能不考虑刑法自身的特性。“刑法不理会琐碎之事”[59],刑事立法只是将现实中较普遍的侵害法益行为类型化,不可能照顾到所有个别的角落,“毒驾”相对于“醉驾”便属个别化,所以“毒驾”充其量仅是其他法规制的“危险”,刑法的“辅助性的法益保护”也决定了此类行为不应进入刑法评价领域,因此不应由刑法应对。有学者也曾提出“盲驾”入刑的建议[60],但未被刑(九)草案采纳,盖因考虑到“盲驾”的危害性尚未达到像“醉驾”那样需要刑法出动的程度,批评教育或其他行政处罚措施完全可以应对,刑法自身的谦抑本性决定了此“危险”尚处前置法评价阶段,尚未达至刑法评价的领地。

笔者并非一概反对刑事立法抽象危险犯的设置,更非基于刑法谦抑而极端地认为刑法规制范围越小越好、绝对不能扩张,只是反对过于迷信刑法的风险预防功用而造成犯罪化的盲目扩张,经由“风险”到“危险”的层层过滤,达至刑法阶段,即“不得不”规制的危害程度,方可以刑事立法加以确立为犯罪。针对客运业务牵涉着大量乘客的人身安全,而超速或超载极易对这些生命产生危险隐患,并且基于现实中危险物品运输肇事而造成大量人员伤亡的教训①例如,2014年3月陕西省晋济高速公路晋城段岩石后隧道内甲醇运输列车肇事案,造成40人死亡,12人受伤;2014年7月湖南邵阳市境内沪昆高速公路运载乙醇货车肇事,造成54人死亡,6人受伤;2015年新年伊始,山东荣乌高速公路莱州段一起危险货物运输车肇事,造成死亡12人死亡。参见危险品货物运输车辆安全行驶至关重要[N].上海法治报,2015-02-05.,即“客运超载、超速驾驶”“危险化学品驾驶”对不特定多数人的人身安全形成了巨大的威胁,基于这种侵害重大法益的可能性,从法益保护角度讲刑(九)拟将之以危险驾驶罪规制,有其合理性。

(二)抽象危险犯的司法处境——但书实质出罪论的运用

刑法理论针对抽象危险犯采取“拟制说”,即抽象危险犯之危险乃基于一般经验将特定行为类型化后行为自身当然包含的因素,立法拟制带有强制性,因此不容纳司法中的具体危险认定。但凡拟制均带有一定的政策导向性,而政策之合理性必须先经验证。针对危险驾驶罪,持拟制论的学者一般主张,只要行为人在醉酒状态下驾驶机动车,就决定了其自身的普遍危险性,不论在具体个案中是否有实际危险存在,即使醉驾行为没有造成任何危险,也不影响其刑事可罚性[61]。但这种刻意忽略司法具体认定的理论不符合法律适用的个别正义,上文也已长篇论述,即便客观上没有任何实际危险也不影响定罪处罚的做法违背了罪刑法定所蕴含的罪刑均衡、人权保障,也违背了法益侵害原则以及罪责原则,基于政策应对风险的功利目的而颠覆教义刑法的基本原则,其正当性本身便值得质疑。

针对醉驾入刑后,醉酒驾驶机动车的“入刑热”,最高人民法院副院长张军曾提出,“各地法院具体追究刑事责任,应当慎重稳妥,不应仅从文意理解刑法修正案(八)的规定,认为只要达到醉酒标准驾驶机动车的,就一律构成刑事犯罪,……根据刑法总则第十三条规定的原则,危害社会行为情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。”[62]对此社会各界也产生了阵阵批评之声,有人认为,对醉驾来说,也存在“情节显着轻微”一说不成立。因为醉驾是“行为犯”,不是“结果犯”,只要有醉驾行为,不论是否对他人造成了损害,均构成犯罪,这样立法的目的符合用重典治醉驾以保障人民群众的生命财产安全[63]。之后公安部和最高人民检察院也分别表态,对于醉酒驾驶,一经核实就会立案或一律起诉,不会考虑情节轻重问题。

其实这关涉到对刑法体系以及抽象危险犯的理解问题,笔者认为,刑法总则对分则应该具有统摄力,这不应因分则的罪名性质而有所区分,具体的行为如果不联系一定的危险或实害后果,基本不可能判断其情节轻微与否,我们说故意杀人罪情节轻微很大程度上是说其特定行为方式对他人生命健康权侵害不大。对危险驾驶罪来说,同样是醉酒驾驶,一人发生在空旷无人的青藏公路,一人发生在东部发达城市的主要干道,单纯考虑行为本身而绝对排除对法益的威胁程度,当然不存在“情节显著轻微”的问题,但上文已述,这种只考虑行为本身的一元行为无价值论存在重大的理论缺陷。上述反对者既然赞同危险驾驶罪的设置是为了保障人民群众的生命财产安全,此罪从立法到司法的运作恰能满足此目的,仅此已足,任何超出此目的而增添的刑罚量都是不正当的。如果根据具体司法案件认定根本没有实际危险,则对人民群众的生命财产安全没有任何威胁,超出此罪本身的目的而一律定罪处罚,不具备相当的合理性。司法上的一刀切也不利于做到区别不同情形不同对待。

不赞同但书规定适用于此罪的观点源于对危险驾驶罪的“拟制说”,拟制具有强制性,当然不允许法官根据具体情形的不同裁量。但笔者不赞同“拟制说”。“拟制说”本身在德国也饱受争议,雅科布斯便认为,对于一种法益侵害的前阶段,尤其是对抽象危险犯罪的犯罪化,在一个自由的国家里,大部分都不会是合理的。他认为,在一个举止行为“没有后果和从其方面看,完全不危险或者仅仅具有有限的危险”时,这种刑事惩罚就不具备合理根据[64]。笔者认为“推定说”具有更大的合理性,即抽象危险犯之危险乃基于一般经验的立法推定,而非拟制。亦即“人们经过对无数事例的反复观察及经验归纳之后,有鉴于这种附随于特定行为的典型危险,直接由立法方式推定‘只要从事该行为即具危险性’”[65],既然是“推定”,就不具有必然性,即具有他种可能①这方面“拟制说”没有较强的说服力,一方面其主张抽象危险犯是基于一般生活经验的类型化、拟制化,即排除具体认定;但另一方面既然是“一般经验”,但凡一般必有特殊,这无论是基于逻辑理性还是生活常识必然得出的结论,再者过往的“经验”也不可能全面覆盖现实中的纷繁复杂之事。从这方面讲,“拟制说”绝对排除他种可能性,是对立法者有限理性的过于自负,因此欠缺合理性。,因此便应允许并保障被告人的反驳权,如果被告人能够提出证据证明危险驾驶时对他人的生命财产没有威胁或威胁极为有限,则应排除此罪的成立。基于此,抽象危险犯与具体危险犯之区分不在于司法认定上是否应具备实际危险的问题,抽象危险犯乃立法者基于生活经验的总结认为原则上一旦具备特定行为,危险是当然存在的,但例外情形下危险的不存在阻却犯罪(即推定是原则,具体认定是例外);而具体危险犯则必须在个案中具体认定实际危险的存在。两者并无本质的差异,只是认定程度上的差别。也就是说,抽象危险犯并非不需要实际危险的存在,只是其构成犯罪所需的危险性程度较低而已,如果具体认定时不具备实际危险性则需要实质解释予以出罪。

坚持形式解释论与实质解释论的学者均主张根据法益侵害程度的大小的实质解释的出罪功能,如陈兴良教授主张“建立起形式判断先于实质判断的理念,使实质判断只有出罪功能而无入罪功能”[66]。张明楷教授也主张,“必须从实质上判断是否存在值得科处刑罚的违法性与有责性,或者说必须从处罚的合理性与必要性的观点来解释构成要件”[67],即通过法益的具体衡量将虽符合形式的构成要件但未达到刑罚处罚必要性的行为通过实质解释予以出罪。我国传统刑法没有“法益”的概念及其相关理论,对刑法解释的理论研究也不成熟,但刑法第十三条但书的规定提供了中国特色的超法规的出罪化机制,有学者基于此指出,“为了避免出现‘使人民看到惩罚,但是却看不到罪行’的非法治结果,建立‘有罪不一定罚’的出罪机制,在行为成立犯罪与否的判断过程中,‘司法能动主义’的价值衡量应该是允许的”[68]。而主张但书规定不适用于危险驾驶罪的观点堵塞了这一唯一的合法的出罪途径,无疑是不合理的。

因此,对于危险驾驶行为,即便符合形式上的构成要件,如果没有对法益产生威胁,便不具备处罚的必要性与合理性,运用但书规定予以出罪是恰当的。针对刑法修正案(九)将“在公路上从事客运业务,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的”纳入危险驾驶罪范畴,有委员建议严重超载和超速入刑,应该慎用。因为,现在公交客运班车,特别是在上下班高峰时,往往大量超载,如果都要入刑,打击面就太大了。法律应明确超载超速的具体额度或比例,增强这一条款的可操作性[69]。在刑法中做如此细致的操作不具可行性,但完全可以以立法解释或司法解释的形式对此做出原则性的界定,并且允许司法实践中法官根据具体情形的自由裁量,将符合形式规定,但不具备实质可罚性的相关行为出罪化是合理的。

三、结语

从立法到司法的层层过滤,既能够充分发挥抽象危险犯调控社会“危险”的特殊使命,又能尽大程度弃除基于风险刑法理论的抽象危险犯与传统教义学相抵的不合理因素;既能回应刑法应对社会风险的刑事政策诉求,实现刑事政策与刑法的良好互动,又能保持刑法自身的独立性与谦抑本性。这应该是抽象危险犯在教义刑法中恰到好处的自身定位。所有这些都是教义刑法学基于刑事法治对风险刑法理论的恰当回应,即既不能对现实中的社会风险一概置之不理,也不应突破传统教义刑法的基本原则。有学者在阐述刑事法治的模式时指出,“中华文化法治意识的缺乏,体现在刑事法领域便是建构刑事法治观念的淡薄及对刑事法治模式选择的迷茫。”[70]面对风险理论与刑事法治的疏离与博弈,我们似乎失去了明确的前进方向,法治道路的构建也真可谓应验了那句“一山放过一山拦”。刑法理念确需更新,但在倡导综合治理、国家治理现代化的当代,就事论事,完全“身在此山中”而迷信刑法的权威却忽略其他社会治理措施(包括非刑法法律规范以及非法律规范)的应有效用,既不符合刑法的内在规律,也不符合理念创新的人本导向思维。日本学者佐藤庆幸在谈及社会治理时指出,“只有在以‘法的统治’(即法治——引者注)作为主导的价值系统的社会,组织才能获得理性统治形态。”[71]“法的统治”需要坚持“法律至上”而非“政策至上”,并且尊重法律自身(刑法自身以及刑法与他法之间)的内在规律。在一个历史上市民社会长期被政治国家吞噬、国家统治或管理①从统治、管理到治理的话语转变,体现了国家尊重公民主体地位,不再将其视为简单的客体,而是在实现社会有序发展的互动主体。参见魏治勋.“善治”视野中的国家治理能力及其现代化[J].法学论坛,2014,(2):45.有余而市民权利空间不足的泱泱大族,在现今社会转向并非自下而上自发而是政府权力导向的国度,在深入推进法治国建设的今天,更应严格划定公权力的应有边界,更应牢记“法治的根本之义在于权力制约和权利保障”[72],以自由为中心的个人本位法治观无疑具有自在的合理性。

[1]康均心,申纯.刑法修正案(八)的六大理念转变[N].人民法院报,2011-05-25.

[2]邓定远.危险驾驶罪比较研究及其对中国的启示[J].政法论丛,2010,(4):52.

[3]喻中.作为国家治理体系的法治体系[J].法学论坛,2014,(2):5.

[4]张文显.西方法哲学[M].北京:法律出版社,2011.288.

[5]陈晓明.风险社会之刑法应对[J].法学研究,2009,(6):54.

[6][29][44]王立志.风险社会中刑法范式之转换——以隐私权刑法保护切入[J].政法论坛,2010,(3):86,88,87.

[7]刘艳红.“风险刑法”理论不能动摇刑法谦抑主义[J].法商研究,2011,(4):26.

[8]陈兴良.刑法谦抑的价值蕴含[J].现代法学,1996,(3):14.

[9]徐卫东,李洁,等.刑法谦抑在中国——四校刑法学高层论坛[J].当代法学,2007,(1):5.

[10]李海东.日本刑事法学者(下)[M].北京:中国法律出版社,1999.229.

[11][美]约翰·罗尔斯.正义论[M].北京:中国社会科学出版社,1988.238.

[12][法]孟德斯鸠.论法的精神(上)[M].北京:商务印书馆,1959.223.

[13]李海东.刑法原理入门(犯罪论基础)[M].北京:法律出版社,1998.3.

[14][20][72]马长山.国家、市民社会与法治[M].北京:商务印书馆,2002.42,41,1.

[15][65]林钰雄.新刑法总则[M].北京:中国人民大学出版社,2009.30,76.

[16][19]董邦俊,王振.风险社会中刑法人权保障机能之危机[J].云南大学学报法学版,2010,(1):59,59.

[17]谢杰,王延祥.抽象危险犯的反思性审视与优化展望——基于风险社会的刑法保护[J].政治与法律,2011,(2):75.

[18]马汉宝.法律思想与社会变迁[M].北京:清华大学出版社,2008.10-11.

[21]薛晓源,刘国良.全球风险世界:现在与未来——德国著名社会学家、风险社会理论创始人乌尔里希·贝克教授访谈录[J].马克思主义与现实,2005,(1):45.

[22][英]安东尼·吉登斯.失控的世界[M].周红云译.南昌:江西人民出版社,2001.18.

[23][英]安东尼·吉登斯.现代性的后果[M].田禾译.南京:译林出版社,2000.115.

[24]舒国滢.法哲学沉思录[M].北京:北京大学出版社,2010.316.

[25][德]李斯特.德国刑法教科书[M].徐久生译.北京:法律出版社,2006.8.

[26]高巍.抽象危险犯的概念及正当性基础[J].法律科学,2007,(1):71.

[27]张明楷.结果无价值论的法益观——与周光权教授商榷[J].中外法学,2012,(1):25.

[28]张明楷.行为无价值论的疑问——兼与周光权教授商榷[J].中国社会科学,2009,(1):100.

[30]周光权.行为无价值论的法益观[J].中外法学,2011,(5):957.

[31]欧阳本祺.规范违反说之批判——与周光权教授商榷[J].法学评论,2009,(6):41-44.

[32]王振.坚守与超越:风险社会中的刑法理论之流变[J].法学论坛,2010,(4):71.

[33][35][36][40][56][64][德]克劳斯·罗克辛.德国刑法学总论(第1卷)[M].王世洲译.北京:法律出版社,2005.19,278,278,558,23,278.

[34]张明楷.刑法学[M].北京:法律出版社,2011.71.

[37]劳东燕.责任主义与违法性认识问题[J].中国法学,2008,(3):158.

[38]张明楷.刑法的基本立场[M].北京:中国法制出版社,2002.337

[39][57]陈晓明.风险社会之刑法应对[J].法学研究,2009,(6):56,58.

[41][53][德]克劳斯·罗克辛.刑事政策与刑法体系[M].蔡桂生译.北京:中国人民大学出版社,2011.78-79,8.

[42][德]许乃曼.刑法体系与刑事政策[C]//许玉秀、陈志辉.不移不惑献身法与正义:许遒曼教授刑事法论文选辑.台北新学林出版有限公司,2006.55.

[43][德]乌尔里希·贝克.自由与资本主义[M].路国林译.杭州:浙江人民出版社,2001.43.

[45][英]安东尼·吉登斯.第三条道路及其批判[M].孙相东译.北京:中共中央党校出版社,2003. 139.

[46][美]约书亚.德雷斯勒.美国刑法精解[M].王秀梅译.北京:北京大学出版社,2009.110.

[47][美]约翰·罗尔斯.正义论[M].北京:中国社会科学出版社,1988.239.

[48]杨建军.通过司法的社会治理[J].法学论坛,2014,(2):16-17.

[49][51]劳东燕.公共政策与风险社会的刑法[J].中国社会科学,2007,(3):128,137.

[50]陈兴良.刑事法治视野中的刑事政策[J].江苏社会科学,2004,(1):129.

[52]许恒达.刑罚理论的政治意涵——论刑事政策的诞生[J].月旦法学杂志,2006,(10):201-202.

[54]魏东.和谐社会的刑事法治理性探讨[J].现代法学,2007,(1):42.

[55][德]尼克拉斯·鲁曼.生态沟通[M].汤志杰、鲁贵显译.台湾桂冠图书出版公司,2001.113.

[58]苏俊雄.从刑法因果关系学说到新客观归责理论之巡历[J].法学家,1997,(3):75.

[59]张明楷.刑法格言的展开[M].北京:北京大学出版社,2013.166.

[60]桂亚胜.追求“盲驾”入刑并非法治进步[N].上海法治报,2014-11-19.

[61]谢杰,王延祥.抽象危险犯的反思性审视与优化展望——基于风险社会的刑法保护[J].政治与法律,2011,(2):77.

[62]最高人民法院副院长张军.正确把握危险驾驶罪构成条件[EB/OL].[2015-01-04].http://news.xinhuanet.com/mrdx/2011-05/11/c_13868884.htm.

[63]陈世幸.醉驾入刑不能由法官自由裁量[N].南方日报,2011-05-13.

[66]陈兴良.形式与实质的关系:刑法学的反思性检讨[J].法学研究,2008,(6):107.

[67]张明楷.实质解释论的再提倡[J].中国法学,2010,(4):51-52.

[68]刘艳红.刑法的目的与犯罪论的实质化——“中国特色”罪刑法定原则的出罪机制[J].环球法律评论,2008,(1):44.

[69]刑法修正案九草案修改危险驾驶罪[EB/OL].[2015-01-05].http://www.1f.com.cn/news/2014111/zixun2890.html.

[70]刘艳红.实质刑法观[M].北京:中国人民大学出版社,2009.48.

[71][日]佐藤庆幸.官僚制社会学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2009.61.

责任编辑:王瑞

The Alienation and Game Between the Theory of Risk and the Rule of Crim inal Law—The Study Based on the Abstract Dangerous Crime

Mao Lingling Cui Zhiwei

(East China University of Political Science and Law,Shanghai200042)

The principle of legality,legal interest infringement and principle of responsibility,these three criminal dogmatic principles,are the embodimentof the spirit ofmodesty of criminal law,also are the foundation of the rule of criminal law.The idea of risk criminal law theory deviates from themodesty nature of criminal law,and has the over-turn conflictwith these three principles,easy to cause unnecessary threat to civil liberties.To promote the governance of state,criminal law of course has its own mission,the appeal of the criminal policy that criminal law needs to dealwith the social overall risk has certain rationality,but criminal law has its independence,and should not be used as a vassal for the policy.The criminal policy under the rule of criminal law should be restrained by themodesty of criminal law.As for the abstract dangerous crime,the risk should be examined and filtered in the legislation;the risk which has a serious violation with the legal interestsof the crime can be criminalized.In the judicial process,shouldn’tabsolutely exclude the definition of the dangerous at individual case,if the defendant has evidence to refute,the actwithout any actual danger should be decriminalized through the substantive interpretation of the proviso.

risk criminal law;abstract dangerous crime;the rule of criminal law;the principle of criminal law

D 924

A

2095-3275(2015)06-0135-13

2015-06-29

毛玲玲(1975— ),女,浙江台州人,华东政法大学法律学院教授,硕士生导师,法学博士,研究方向:中国刑法与金融刑法。崔志伟(1990— ),男,山东昌乐人,华东政法大学法律学院2013级刑法学硕士研究生。