我国速度滑冰项目发展之路与启示

2015-07-04李阿强刘宏辉

李阿强,左 斌,刘宏辉

(1.黑龙江科技大学 体育部,黑龙江 哈尔滨 150022;2.哈尔滨工业大学 体育部,黑龙江 哈尔滨 150001)

我国速度滑冰项目发展之路与启示

李阿强1,左 斌2,刘宏辉1

(1.黑龙江科技大学 体育部,黑龙江 哈尔滨 150022;2.哈尔滨工业大学 体育部,黑龙江 哈尔滨 150001)

摘 要:探索我国速度滑冰短距离项目冬奥会金牌突破背后的实质,为实现速度滑冰项目的全面崛起提供科学依据与参考。速度滑冰项目的冬奥会之路表明,坚持正确的既定战略目标持续不懈的努力与选择新的突破方向的有机结合;科研与训练相结合范围的拓展与对项目特征的再认识;后备梯队建设与优秀运动员培养管理的协调发展; “走出去”与 “引进来”保障措施开阔了教练员执教的思路,激发了自身的创新意识与创新能力;运动员心智成熟度的提高等是速度滑冰短距离项目实现金牌零的突破的宝贵经验。

关键词:我国;冬奥会;速度滑冰;发展;启示

1 引言

2010年的温哥华冬奥会中国代表团以5金、2银、4铜的成绩排名第七位,首次进入奖牌榜前八名[1],使我国冬季项目产生跨越式发展。2014年中国速度滑冰小将张虹在第22届索契冬奥会速度滑冰女子1 000 m比赛中,不畏强手,奋勇拼搏,终于实现了几代中国速滑人的梦想--夺得了冬奥会速度滑冰项目的金牌。回顾历史,速度滑冰曾是中国冬季竞技体育项目辉煌的代名词。罗致焕、王金玉早在二十世纪六十年代就曾经夺得了该项目的世界冠军;叶乔波在1992年的第16届冬奥会获得速度滑冰女子500 m、1 000 m两项亚军,实现了中国冬奥会奖牌“零”的突破。从1980年中国第一次派代表团参加第13届美国普莱西德湖冬奥会,到2010年第21届加拿大温哥华冬奥会的20多年里,共参加了9届冬奥会比赛,这期间短道速滑、自由式滑雪、花样滑冰等项目纷纷创造了金牌,但速度滑冰从“尖兵运动员”一度沦为“列兵运动员”,银牌到金牌的窗户纸却迟迟无法被捅破,这让全国的速滑人感到心寒。

速度滑冰是冰上运动的源头,冰上运动的其他项目都是在速度滑冰的基础上产生和发展起来的。冬奥会金牌对提升速滑项目在我国的影响力、推动人们参与冬季体育活动热情具有重要意义。中国速滑获得冬奥会奖牌时间位列各项目之首,成绩最早与世界接轨,但直到第22届索契冬奥会中国速度滑冰项目才实现了金牌零的突破。索契冬奥会速度滑冰比赛具有里程碑的意义,哈尔滨姑娘张虹在速度滑冰女子1 000 m比赛中,在B组第13个出场的她滑出了1 min14 s02的好成绩,在经过了漫长的A组20名世界一流高手比赛结束后,张虹力克荷兰名将伍斯特、博伊尔摘得金牌,冬奥会上实现金牌零的突破,速滑名将张虹的名字载入史册。回顾我国速度滑冰项目的冬奥会发展之路,张虹的夺冠揭示出“偶然”中的必然。在索契冬奥会之前,中国速滑队瞄准的突破口是传统优势项目女子速度滑冰短距离项目中的500 m,而最终实现历史性突破的却是短距离项目中的1 000 m,说明战略目标明确、坚定信念和突破方向调整是正确的。张虹的成功首先归功于速度滑冰对项目冬奥会战略目标的正确性和几代速滑人坚持既定的战略目标与持续不懈的努力;其次是教练员、科研人员对速度滑冰短距离500 m、1 000 m项目特征的再认识与训练创新,显示这是一枚具有极高“科技含量”与教练员智慧的金牌。中国速滑项目发展到今天,如果对其影响和制约因素不及时的分析、总结,寻找对策,势必对项目未来之路形成阻碍。分析、认识、总结我国参加冬奥会的历程与发展,为第23届冬奥会实现更大的突破乃至未来可持续发展抛砖引玉。

2 速度滑冰冬奥会历程与突破

中国1980年2月第一次派代表团参加第13届冬奥会,至今共参加了10届比赛,奖牌从无到有,从银牌到金牌历经了几代速滑人的努力。

2.1 速度滑冰短距离项目实现我国冬奥会奖牌零的突破阶段

1980年中国第一次派代表团参加第13届美国普莱西德湖冬奥会,共13名运动员参加了速度滑冰比赛,最好名次是女子500 m第21名、男子500 m 第23名。1992年的第16届冬奥会,叶乔波实现中国冬奥会奖牌“零”的突破,获得了速度滑冰女子500 m、1 000 m两项亚军。1994年第17届冬奥会,叶乔波带伤参赛,为中国队夺得了一枚宝贵的1 000 m铜牌;男选手刘洪波获得500 m、1 000 m两项第4名,创造了中国男选手冬奥会这两项比赛的最佳名次,也是迄今为止中国男选手在冬奥会的最好名次。

2.2 速度滑冰发展的低谷阶段

1998年日本长野第18届冬奥会我国速度滑冰运动员没能延续上两届冬奥会的辉煌,无一人获得奖牌。人为因素是造成中国运动员无奖牌的关键因素。这一届冬奥会克莱普冰刀大行其道,世界纪录接连被打破,震惊了世界冰坛。

由于当时主管速度滑冰的管理人员未能听从科研人员让运动员提前使用新型冰刀的大胆建议,结果当他们同意运动员使用克莱普冰刀时,离比赛只有三个月的时间了。当运动员穿着还不适应的克莱普冰刀冰刀鞋与已经十分适应克莱普冰刀的外国运动员共同参加比赛时,其结果是可以想象的。本届冬奥会速度滑冰比赛,中国女子运动员在500 m优势项目上仅取得了第14名的成绩。

20世纪80年代初,生物力学研究者产生了借助冰刀提高速滑成绩的构想。1985年在荷兰格瑞特教授的带领下,科学家们制造了第一双带铰链的冰刀模型--克莱普(KLAP)冰刀。黑龙江省体育科学研究所的赵荫桐研究员在荷兰访问时,发现国外有业余运动员使用克莱普冰刀滑冰,其运动员滑行动作比传统冰刀鞋更加流畅,回国后就积极组织科研人员进行攻关研究,结果认为克莱普冰刀滑冰能使运动员蹬冰重心前移时后刀托与冰鞋自动分离,使踝关节能充分跖屈,加大小腿和展踝肌群的蹬冰力量,延长蹬冰时间,且不增加对冰面的摩擦,比传统冰刀鞋更具优势[3]。同时大胆预言,第18届冬奥会将准许运动员使用克莱普冰刀,同时建议在国家速度滑冰队推广使用这种新型冰刀。他认为莱普冰刀更能发挥速度滑冰运动员的能力,没有违背科学规律,不属于违禁滑冰器材,而且使用这种冰刀参加比赛将成为一种必然的普及趋势。

第18届冬奥会中国速滑运动员的失利,不仅反映在冰刀器材方面,更反映在思想认识上对新事物的接受存在着更大的差距,在理念更新、训练方法、手段创新方面已经落后于时代,这必将导致我们在下一届冬奥会还将处于落后。

2002年美国盐湖城第19届冬奥会,我国运动员第一次获得冬奥会金牌,短道速滑运动员杨扬在女子短道速滑500 m、1 000 m比赛中一举夺得了两枚金牌,创造了中国运动员参加冬奥会比赛新的历史。但速度滑冰项目的比赛成绩依然平平,运动员的最好成绩为女子速度滑冰500 m第13名。本届冬奥会中国速度滑冰最大的收获是谢天恩教练与其弟子王曼丽开始崭露头角。谢天恩[4]教练员认为第19届冬奥会成绩不理想的重要原因:一是,赛前安排不合理;二是,而缺乏科研的及时监督;三是,没有对运动员的身体细微变化引起重视,没有及时进行干预才是根本。

2.3 速度滑冰短距离项目重新崛起阶段

2006年意大利都灵第20届冬奥会,谢天恩教练与其弟子王曼丽大展风采,王曼丽获得女子速度滑冰500 m项目比赛的银牌,任慧获得该项目的铜牌,我国速度滑冰短距离重新回归世界水平。在20届冬奥会周期的世界杯、世锦赛等一系列世界比赛中,王曼丽始终占据总成绩第一的位置,但在冬奥会的赛场上却痛失金牌。在事后的访谈中,王曼丽说心理压力过大是失利的主要原因之一。许多在现场观看比赛的教练员也说,当比赛要出发时,发现运动员的腿在发抖。当运动员的身体机能超负荷训练达到极限的时候,运动员的心理应激状态、心理素质、排解压力的能力就已经决定了赛场上的胜负。这就是竞技体育竞争的残酷现实,百分之一秒的差距就决定了运动员的命运。在国家队备战第20届冬奥会速度滑冰项目的科研攻关的一些列总结[5-7],为下届冬奥会的训练、科研攻关指明了工作的方向。

2010年加拿大温哥华第21届冬奥会,中国速度滑冰项目采取“走出去”的训练机制,将王北星交由外教在国外训练,并由国内的科研人员参与跟踪服务,对运动员的机能状态进行多维的生物学监控。最终王北星在本届冬奥会比赛中,获得速度滑冰女子500 m项目比赛的铜牌,保持住了我国在速度滑冰短距离项目上的优势。王北星从2003年9月起在加拿大跟随外教训练,成为速滑“留学生”,是中国“走出去”战略指导思想下获得的成果。

为备战好第21届冬奥会,我国速度滑冰项目在“走出去”的同时,也采取了“请进来”的方式,聘请国外优秀教练员来中国执教。2008年6月聘请荷兰外教指导于凤桐、任慧等17名从世界冠军到国内前6名的优秀运动员训练。荷兰外教带来很多新的训练理念、训练手段,给国内速滑界耳目一新的感觉,但把国内的教练员排在备战冬奥会的主体之外的做法值得商榷。当时这种方式使国内一线教练员的工作态度、工作积极性和责任心等受到较大的冲击。

今天来看,当时的做法对今天就是一件好事,就好比当时使用了激将法大大地刺激了国内一线教练员的情感底线,激发了他们的斗志,使他们憋了一口气,暗下斗志,誓在2014年俄罗斯索契冬奥会与洋教头一比高低。

2.4 速度滑冰短距离项目实现冬奥会金牌零的突破阶段

俄罗斯当地时间2014年2月11日晚,索契冬奥会女子500 m比赛打响。第一滑过后,赛前被视为中国队夺牌热门、由外教沃瑟斯庞执教的王北星仅名列第六,张虹出人意料地排在第三位。接下来的第二滑,与沃尔夫同组的张虹出发时被对手的超强起跑打乱了节奏,最终总成绩名列第四位。中国队再次在最具实力的500 m项目上折戟,外界对于速滑项目的批评和反思迅速响起。

2014年第22届冬奥会,中国男女选手共11人参加比赛。张虹最终获得速度滑冰女子1 000 m金牌,500 m×2第4名的好成绩,终于实现了中国速滑项目金牌零的突破。张虹是由本土教练员一手培养出来的第一位冬奥会速度滑冰冠军,她打破了由外教统领中国冠军的迷局,是在“走出去”战略指导思想促进下获得的一个新的突破,是国家冰雪运动战略目标正确性的最好诠释。

3 中国速滑项目发展的启示

中国速度滑冰项目多年来一直在一个怪圈中徘徊:自叶乔波时代开始,一直到薛瑞红、王曼丽和王北星。这些名将都具备了世界顶级选手的实力,在奥运会前一年甚至在非奥运的3年过程中,获得过许多项世界杯、世锦赛的冠军,有的还是“大满贯”选手。然而,一到奥运年度,金牌总是与她们无缘。这与国内教练员对速度滑冰短距离运动员体能训练安排[8],运动员以年度周期为核心的训练理念和备战安排有关。

3.1 坚持正确的既定战略目标持续不懈的努力与选择新的突破方向

二十世纪七十年代国家体委根据历史上我国选手中短距离好于长距离的情况,确立了我国赶超国际先进水平要以短距离为重点的重要战略[9];到了八十年代初再次提出[10]:全面准备、突出中短的训练工作要点的主攻方向。这两次确定战略时,我国的经济发展还比较落后,体育经费处于短缺的境地,经过四十多年的发展,现今的中国已经是世界第二大经济体,经济飞速发展,物质条件发生重大改变,但今天看“我国赶超国际先进水平要以短距离为重点的重要战略目标”依然是正确的。面对速度滑冰项目运动服装、冰刀器材、冰场设备等一系列物质条件的改善、创新,以及科学训练内涵的不断丰富,教练员更加注重临场指挥能力、管理能力、沟通能力、创新能力、合作能力,及科研能力的培养,更注重对运动训练学、运动生理学、运动解剖学、运动生物化学、运动生物力学、运动心理学、运动选材学、运动管理学,以及教育学等基础学科知识的掌握。各种条件早已不是当初制定战略目标的情况,如果不及时更新观念、与时俱进、寻求创新,显然不符合客观事物发展规律。因此,国家冬雪中心根据时代的发展,应积极调动各方力量,扩大速滑项目冬奥会突破范围,把短距离中的1 000 m也视为同短距离500 m一样重要地位,是选择了新的突破方向。

张虹第一次参加冬奥会就获得速度滑冰女子1 000 m金牌,说明只要坚持正确的既定战略目标与持续不懈的努力,中国运动员一定会在冬奥会速度滑冰项目上获得金牌的突破。笔者认为在稳固短距离项目优势的同时,我们应向中长距离项目选择新的突破目标,这不是简单的提高1 500 m或3 000 m某一单项的运动成绩,而是关系速度滑冰整个项目的全面发展,是促进教练员掌握速滑项目制胜规律、更新理念和训练不断创新的重要举措。

3.2 科研与训练相结合范围的拓展与对项目特征的再认识

速度滑冰500 m世界优秀选手兼项1 000 m的几率几乎达到100%。此前,这两个项目国内外训练方法手段和训练负荷特征也基本一致,“以短带长”是这两个项目训练的基本模式。但是,科研人员经过多年研究后认为,500 m成绩好的运动员1 000 m成绩也好,这只是一个大概率事件,不具有必然性。通过数据分析、基础测试和逻辑推理,提出这两个项目生理基础具有质的差别的理论假设:500 m项目的主要限制性因素是局部肌肉耐乳酸能力,而脑细胞的耐乳酸能力不起决定性作用;1 000 m项目的主要限制性因素是局部肌肉耐乳酸能力、脑细胞耐乳酸能力和心肺机能支持能力。基于以上认识,认为1 000 m与500 m项目的生理机制具有质的不同,因此1 000 m训练的复杂程度远远高于500 m,持续性有氧能力训练、发展性间歇训练、高强性间歇训练和大强度重复训练都成为必不可少的训练内容。在两年的配合中,教练员与科研人员就此达成的共识经受住了实践的检验。其次,张虹的成功也归功于突破方向的选择。在2012年国家速滑集训队组建之初,主攻方向是500 m,在这一项目上中国具备世界前八名水平的运动员有4名:于静、王北星、张虹、金佩钰。科研人员通过大量数据统计对比后提出,张虹起跑过慢,前100 m只有11.10~11.20 s的水平,而要在奥运会上获得500 m奖牌至少要具备10.40 s以内的水平,也就是说要提高0.7~0.8 s。对于一名已经处于成熟期的运动员,0.1 s的提高都是很困难的,张虹要在短短1年半的时间内达到这一指标根本不可能。尽管当时张虹在1 000 m项目上还不突出,但其绝对速度和后程速度耐力强的特点决定她在1 000 m上相对更有潜力。基于以上分析,冬管中心领导与教练组最终决定让张虹主攻1 000 m项目,选择新的突破方向最终成就了张虹。

针对张虹的技术动作、体能特点和优势、劣势的分析,教练组在训练内容和方法手段方面做到了“有所为,有所不为”。通过对张虹竞技能力全面评估后认为:起跑能力有较大空间,前100 m提高0.3 s是可能的;速度耐力可塑性大,由于过去更多的是围绕500 m项目能力进行训练,所以从速度耐力角度还有很大潜力可挖;从技术角度分析,蹬冰的有效性可以进一步改善。踩冰要实,幅度要大。对于张虹重心上下起伏的问题,科研人员认为,这种多年来形成的动力定型虽然不符合运动生物力学的规律,但应属于运动员特有的技术风格。运动员的技术风格与技术的规范性要求具有较大的区别,技术的规范性主要针对青少年速度滑冰运动员,他们的滑行技术必须符合技术的规范性要求;技术风格是优秀运动员多年训练并依据自身的特点形成的自己独有的技术特点,虽然有些地方不符合技术的规范性要求,或者运动生物力学的规律,但如果硬性去改不仅需要较长的时间,反而破坏了原有的技术风格,更为严重的结果是可能影响动作的协调性,使运动成绩一落千丈。所以,科研人员要对运动员的技术特点有明确的分析与判断,是应维持现状,还是需要进行修改。

理论是对现实的概括和总结,也是对现实的超越和引导。梳理中国速滑项目冬奥会历程后发现,对理论研究的欠缺,使得国内教练员对对滑行技术、训练方法手段等没有形成统一认识,历史告诉我们理论与实践相结合才能发展,积极寻求各学科参与,共同对速滑项目本质进行研究,是开放心态、积极寻找突破口的主动态度。

3.3 冰上后备梯队建设与优秀运动员培养管理的协调发展

毫无疑问,张虹的出现对于中国速度滑冰项目而言绝对是一件好事,从王秀丽、叶乔波、金佩钰、王北星、于静,到张虹;从季军、亚军,到冠军,正是我国对速度滑冰运动员队伍梯队建设的重视[11-14],才有了优秀速度滑冰运动员的培养与成长,才有了契冬奥会冠军的诞生。由于中国体育特殊的历史发展原因,对竞技体育有着独特情结,获得奥运金牌、展示体育强国的愿望已经变成展示国家实力、关乎民族自尊心的大事。近20年来,自叶乔波时代开始,一直到薛瑞红、王曼丽和王北星,中国优秀短距离选手在奥运会前一年甚至在非奥运的三年中,取得世界杯、世锦赛冠军无数。但是,一到奥运年度,中国选手就与金牌失之交臂。国家体育总局与冬季运动管理中心的领导为了避免重蹈覆辙,与教练组协商下决心真正贯彻大周期的训练安排,避免以年度周期为核心追求短期效益。具体策略为:非奥运赛季以铺量为主,以打好全面基础为主,不刻意去追求好成绩。女子500 m保持在前五名左右,1 000 m保持在前六名左右。既保持竞争力和一定的信心,又把压力和包袱甩给对手。在2013~2014赛季,教练组在国家体育总局与国家冬季运动管理中心领导的支持下,大胆制定了在卡尔加里、盐湖城世界杯赛中拿奥运参赛资格、在12月的全国冠军赛前恢复能力、在世界短距离锦标赛(2014年1月)上建立信心的策略。从后来的进程看,每一步都在掌控之中。张虹在奥运会上获得成功的关键因素就是国家冬雪中心领导对教练组和运动员协调管理的结果。

冬季运动管理中心对直接与之相关的教练员和运动员进行管理时,相互难免会有意见不统一事情发生,当管理者与教练员产生矛盾时,就涉及到管理者处理问题的技巧和能力。管理学告诉我们:管理,是需要通过与他人共同努力,既有效率又有效果地把事情做好的过程。管理者是项目发展的引导者,需要具有前瞻性引领团队向前进,为教练员提供成长环境和空间。各级管理者都是教练员的坚强后盾,当发现教练员的不足或有需求时,做到及时提醒、帮助解决问题,实现团队的胜利是身处其中每个人都受益的最佳结果。在中国管理者具有绝对的权威性、导向性,完成目标的个中原因肯定也包括管理方面的因素,如何调动广大基层教练员的积极性、让一线涌现更多国际级的教练员是管理者需要反思的问题。

3.4 教练员执教思路的开阔,自身的创新意识与创新能力的激发提高了训练的科学化水平

教练员是运动员获得辉煌成绩的推动者,教练员的知识储备、知识结构、执教能力、沟通技巧,以及是否具有创新精神,对未来运动员发展的高低起主要作用。怎么样能让训练质量更高、运动员更能接受、心情更好,是世界各国优秀教练员一直在寻找的训练之道。韩国短道速滑教练崇尚大运动量刺激,可20岁的张虹不适应,训练效果并不理想。冯庆波教练使张虹在2014年索契冬奥会夺得速度滑冰女子1 000 m冠军,实现中国几代速滑人的梦想,在奥运会参赛历史上实现了速度滑冰项目金牌零的突破。因此,冬奥会赛场运动员竞争的背后就是各级教练员专业素养的整体竞争[15-16]。冯庆波在一次听美国教练的讲课中,发现自己赛前的训练计划与摸索和积累的经验跟这位教练在很多地方不谋而合,这令他信心倍增。这至少说明,我国优秀教练员在训练领域的大方向上、关键环节上的领悟和认识程度是与国际接轨的。

从短距离速滑训练的总体负荷统计来看,我们与国外先进国家相比没有明显差距,可是成绩总是止步不前。中国教练员过于重视平均负荷强度,忽略了负荷的周期性变化和波浪式的起伏特征,导致训练负荷安排扁平化,单次课和小周期安排重点不鲜明,既没有突出强度,也没有突出量,导致训练中该上强度时上不来,该调整时没有调下去。因此,在张虹的训练上,教练员与科研人员设计了“以恢复促提高”的负荷安排模式。“既要练上去,更要养起来”,要敢于不惜代价安排恢复训练。

在速度滑冰短距离的整个备战周期中,就运动员自身来说虽然总体负荷依然较大,但与过去其他运动员相比总的负荷量呈大幅下降趋势,最明显的特征就是单次训练课时间短,周课次密度小,恢复时间充分,“有效训练”比重明显增加。在整个大周期训练过程中,周训练课次介于7~9次之间,与过去相比休息时间明显增多,单次课核心内容训练持续时间40~60 min。短距离速度滑冰项目比赛比的是强度,日常训练理应朝此方向发展。因为“量”大而“强度”低的一般训练只能够对慢肌产生刺激,而那些对速度力量具有决定作用的快肌得不到锻炼。如果以低强度和一般训练为主则不可能使机体得到应有刺激,也不会获得良好的机能适应,长期脱离实战要求的训练,不仅不会有效地提高专项运动成绩,而且会使机体在形态、结构和功能上朝非专项的方向发展,导致与训练目标背道而驰;而突出强度,必然要降低负荷量,否则机体难以承受。因此,在张虹的训练中以“大强度”训练加上“有效恢复”代替了低强度的“大运动量”,训练效率大大提高。

竞技状态调整的关键是把体能和心理都恢复到最佳水平,大周期安排的最终目的也在于此。根据多年的实践经验,教练安排张虹从赛前20天左右开始减量。由于前期参赛一直没有针对性调整,她是在疲劳状态下参加的奥运选拔赛,名次和成绩都不好,这对信心是一种打击。为此,教练计划让张虹通过奥运会之前的两次比赛(全国冠军赛和日本世锦赛)重新建立信心。这两次比赛距离奥运会的时间分别是40天和20天,间隔正好。通过赛前初步减量,张虹的各项训练指标在全国冠军赛前基本达到历史最高水平。她在相对疲劳状态下参加了全国冠军赛,1 000 m虽然没有超越本人最高水平,但与2013年在该场地获得世界杯冠军时的差距只有0.1 s。在世界短距离锦标赛之前,从训练指标来看,张虹前100 m起跑达到10.80 s,比备战之初提高了0.3 s左右,单圈最好成绩达到26.60 s,达到了大周期训练计划制定之初就定下的目标。索契和长野同属平原场地,科研人员研究了世界高水平运动员年度比赛信息资料后认为,冬奥会女子1 000 m项目前三名成绩指标为1 min15 s。因此,在最后的14天里,教练组将调整竞技状态作为唯一目标,赛前减量提到最重要位置。减量方案分为三个阶段,第一阶段,保持强度减数量;第二阶段,保持数量减强度;最后阶段,数量和强度同时减到最低水平。

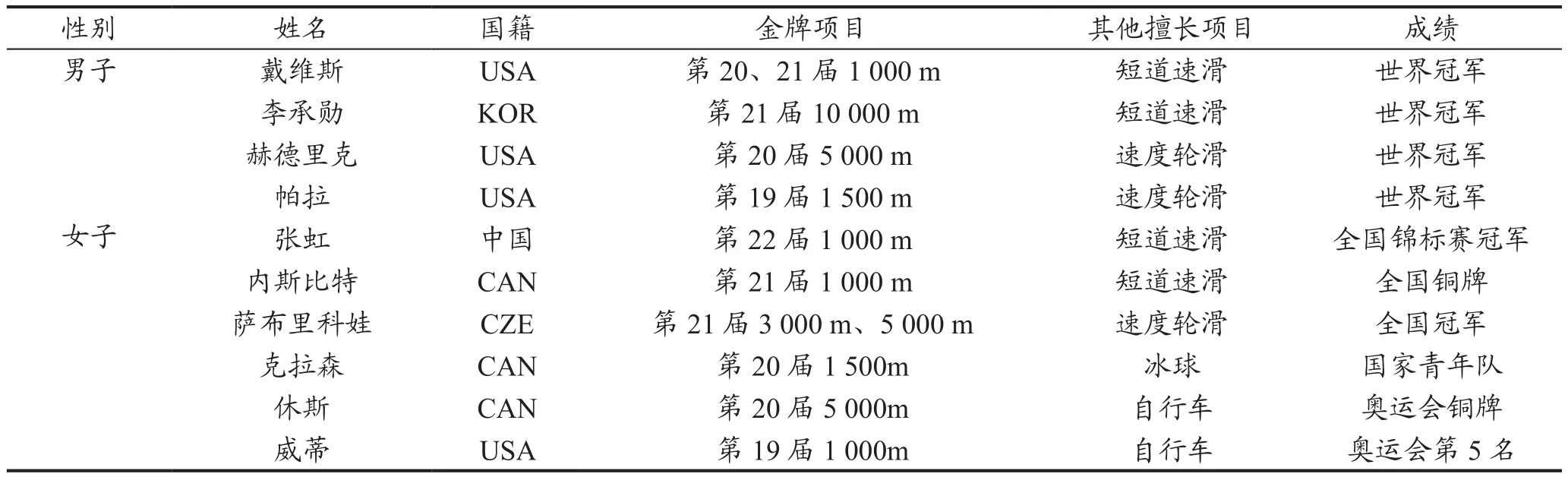

通过对近5届获得金牌的运动员仔细研究发现(表1),中国、加拿大、美国、韩国、捷克等国家数位中、长距离选手曾在自行车、速度轮滑、短道速滑、冰球等项目取得过非常优异成绩,获得世界冠军或奥运会奖牌者也不乏其人。虽然我国的训练体制与其他国家不同,但我们应该注意这些运动员之前在速滑以外的其他各项比赛中表现的优异成绩,正是由于他们具备了与速滑项目相关的能力基础,才使得当这些能力转化为速滑所需动力时,爆发出巨大能量。我国中、长距离长期处于世界中下游水平,启示我们的训练理念、思路需要转变,需要创新,需要从其他项目中借鉴经验、教训。创新是一个民族的灵魂,是一个国家兴旺发达不竭的动力。竞技体育,速滑项目要发展,教练员必须突破现有思维框框束缚,寻找创新之路。“走出去”与“引进来”战略拓展了教练员执教的思路,激发了自身创新能力的发展。国内许多教练员对训练方法进行了反思,大胆引进短道速滑的弯道训练方法、短道滑跑技术,使速度滑冰项目终于在冬奥会上获得金牌的突破。

3.5 运动员心智成熟度的提高

7岁时,张虹就开始练习短道速度滑冰,12岁进入哈尔滨市短道速滑专业队,在全国短道速滑运动员中是身材最高大壮实的女运动员。张虹曾参加过第10、11届全国冬季运动会短道速滑比赛,但最好成绩是获得过全国短道速滑锦标赛冠军,所以,一直没有入选国家队。2008年1月份,张虹正式转项改练速度滑冰。速度滑冰和短道速滑,看起来似乎都是在冰面上进行,区别不大,但真正滑行起来在技术上相差很多,从刚开始的不适应到适应,张虹整整用了两年多的时间。在第11届全国冬季运动会还是一名短道速滑选手的张虹,在第12届全国冬季运动会就成长为摘取速滑项目分量最重金牌的选手。

要想成为世界级水平的队员应该有大周期的训练概念,做到成为一名有远见的人,更要做到成为一名有远见的运动员。从十二冬上崭露头角,到2012年底在哈尔滨家门口首夺世界冠军,张虹完成了自我蜕变。运动员成熟度的提高,为其在以2年为周期的负荷的持续安排导致状态下降和未能发挥时能保持正确的训练态度;对“这个赛季的训练指导思想就是为了奥运会打好基础做好铺垫,储备足够的能力迎接奥运年度的比赛,只有这样在冬奥会上才能安排出来超量恢复的效果”有正确的理解;对参加冬奥会这样的大型比赛能具备良好的心理稳定状态具有重大的作用。

表1 22~19届冬奥会速滑比赛单项冠军其他擅长项目及成绩统计Table 1 Other Skilled Events and Score Sheet of Individual Championship for Speed Skating in 22th-19thWinter Olympics

4 结语

第22届索契冬奥会上,中国速度滑冰虽然取得了一枚金牌,但整体水平与冰雪强国仍存在较大的差距,为了实现几代中国速滑人的另一个梦想——冬奥会速度滑冰中长距离项目奖牌、金牌零的突破,速度滑冰项目应积极分析、总结速度滑冰项目备战历届冬奥会的历程,从中吸取经验与教训。从1980年美国普莱西德湖第13届冬奥会到2014年俄罗斯索契第22届冬奥会中国速滑健儿征战了10届冬奥会,不同时期运动员面临的影响因素不同,如运动员心理训练欠缺、教练员赛前安排失误、科研与训练结合不到位、过分依靠外教等。但我们在经历各种困难情况,各种不利因素之后,我们更应该思考更深层次的问题:张虹为什么能在2014年俄罗斯索契第22届冬奥会上摘金,他给我们备战2018年第23届甚至2022年第24届冬奥会带来了何种启示。一是,国家制定的战略目标必须是具有正确的方向性,必须始终坚持正确的既定战略目标与持续不懈的努力才能有所收获,备战下届大会需要选择新的突破方向,我们应向中长距离项目选择新的突破目标,这不是简单的提高某一单项的运动成绩,而是关系速度滑冰整个项目的全面发展,是促进教练员掌握速滑项目制胜规律、更新理念和训练不断创新的重要举措;二是,科研与速度滑冰相结合范围不应仅仅局限在短距离项目上,应积极向向中长距离项目拓展,要不断创新理念,提高对项目特征的再认识;三是,国家体育总局冬季运动管理中心要

加强冰上后备梯队建设,调动各省的积极性,拓宽培养冰上后备梯队的渠道,同时协调优秀运动员培养与管理的机制,采取“走出去”、“引进来”、“本土化”等多元化的方式培养世界级优秀速度滑冰运动员;四是,教练员执教思路要不断拓展,执教理念要与国际接轨,训练方法、手段要不断创新,要积极培养、提高运动员的心智成熟度。这样我们才能在接下来的冬奥会比赛中实现更大的目标。

参考文献:

[1] 张连涛,朱成.冬季体育项目发展的世界格局与启示:以冬奥会为例[J].冰雪运动,2010,32(5):33-37.

[2] 孙显墀. 温哥华冬奥运后的思考[EB/OL].(2010-03-16)[2010-03-16]. http://skating.sport.org.cn/sk/ domestic/2010-03-16/295498_3.html.

[3] 苏国斌,王北铭,赵荫桐.科学技术在改变着国际速滑运动:对新型速滑冰刀的初步认识[J].冰雪运动,1998(1):1-2.

[4] 谢天恩,王宇鹏.十九届冬奥会速滑比赛赛事分析[J].冰雪运动,2002(3):1-3.

[5] 董全山.都灵冬奥会之后的若干思考[J].冰雪运动,2006(3):1-2.

[6] 付桂生,刘晋.浅谈都灵冬奥会男女500 m速滑成绩[J].冰雪运动,2006(3):10-12.

[7] 严力,刘贵宝, 米博,等.国家速滑队短距离组备战第20届冬奥会科研工作总结[J].冰雪运动,2006(2):1-3.

[8] 张连涛,王晔,陈月亮,等.短道与短距离滑冰运动员体能训练的影响因素[J].冰雪运动,2009,31(5):20-23.

[9] 徐文东,朱志强.中国冬季运动史[M].北京:人民体育出版社,2006.

[10] 赵荫桐.对提高当前我国速度滑冰技术水平的几点建议[J].冰雪运动,1984(4):17-34,35.

[11] 刘宏辉.黑龙江省冰上运动员后备梯队建设与发展策略研究[J].冰雪运动,2015,37(1):36-40.

[12] 张贵福,刘永强.黑龙江省速度滑冰后备人才培养现状研究[J].冰雪运动,2010,32(4):5-12.

[13] 姜龙江,张卫新,姜馨.我国冰雪备人才培养模式的研究[J].冰雪运动,2013,35(1):79-83.

[14] 任玉梅,刘涛.冰雪体育后备人才制约因素及发展对策[J].冰雪运动,2013,35(6):36-41.

[15] 李宗浩,肖林鹏,江立峰,等.后奥运时期我国冰雪运动可持续发展战略研究[J].武汉体育学院学报,2009,43(10):13-19.

[16] 肖天.对实现我国冬奥会金牌零的突破的哲学思考[J].成都体育学院学报,2003,29(6):1-6.

中图分类号:G862.1

文献标识码:A

文章编号:1002-3488(2015)04-0001-06

收稿日期:2015-04-26;修回日期:2015-05-28

第一作者简介:李阿强(1964-),男,黑龙江鸡西人,教授,研究方向为体育教学和运动训练学。

通讯作者:刘宏辉(1975-),女,黑龙江鸡西人,副教授,研究方向为体育教学与冬季体育训练。

Development and Inspiration of Chinese Speed Skating

LI A-qiang1,ZUO Bing2,LIU Hong-hui1

(Physical Education Department of Heilongjiang University of Science and Technology, Harbin 150022, China;2.Physical Department of Harbin Institute of Technology,Harbin 150001,China)

Abstract:To explore the essence of making a breakthrough at gold medals in short track speed skating of China, provides scientific basis and reference for the great development of short track speed skating. The way to speed skating events of Winter Olympic Games shows that the organic combination of staying on the right existing strategic target with unremitting efforts and choosing a new breakthrough direction;Expansion of combining the scientific research and training, and recognition of the characteristics; The coordinated development of constructing reserve echelon formation and training excellent athletes; The security measures, "going out" and "bringing in" to open up the ideas of coaches, and to inspire their own innovative consciousness and innovation ability; The improvement of athletes' mental maturity and so on are the valuable experience of realizing to break gold medal's duck of short track speed skating.

Key words:China; Winter Olympics; speed skating; development; inspiration