需求、资源与能力:旅游开发致贫效应的机理分析

——基于赣琼两个旅游村的实地调研

2015-07-03李耀锋

李耀锋

需求、资源与能力:旅游开发致贫效应的机理分析

——基于赣琼两个旅游村的实地调研

李耀锋

旅游开发在我国中西部地区反贫困与促发展中的作用日益受到重视,但旅游开发并非总带来扶贫效应,也可能存在致贫效应。基于海南与江西的调研发现,旅游开发对当地居民的致贫效应涵括了经济、心理、社会和权利四个层面,其实践逻辑是居民需求和能力与各类资源的结构性不匹配。致贫效应的产生源于多因素的综合作用:旅游开发政策与制度不完善制约了旅游地资源形态与关系格局的优化;旅游管理模式与利益分配机制不合理助长了权力和资本对居民的强势;社会工作与社会组织等社会力量缺位加剧了旅游地治理结构的不均衡;旅游地的快速市场化与人口流动引致了旅游地社区支持功能的弱化。探明旅游开发致贫效应的机理有利于提升旅游地贫困治理的精准性与实效性。

旅游开发;致贫效应;机理分析;旅游扶贫;旅游地贫困治理

一、研究问题的提出

旅游业作为现代服务业的重要组成部分,在我国中西部地区反贫困与促发展中发挥着日益显著的作用。国务院2014年8月发布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》,提出要加快旅游业改革发展推动中西部贫困地区脱贫致富。2014年12月,国家发改委、国家旅游局、国务院扶贫办等七部委联合印发《关于实施乡村旅游富民工程推进旅游扶贫工作的通知》,提出到2020年要支持6000多个贫困村开展乡村旅游。

尽管旅游开发的扶贫功能被寄予厚望,但现实难题是,旅游开发并不必然带来扶贫效应,它在促进经济增长的同时,也会由于旅游收益分配不合理、旅游地社区功能受损等原因使居民陷入基本生活需求无法有效满足的不良状态,形成不同程度或类型的贫困。笔者的先前研究也发现了旅游开发所引致的居民贫困[1](P152-160)。因此,要真正发挥旅游开发对旅游地民生改善的促进作用,克服传统旅游扶贫“帮富不帮贫”[2][3][4]的悖论,提升旅游扶贫的精准性与实效性,不容回避的关键问题是:旅游开发致贫效应的机理是什么?

本研究选择的两个案例旅游村分别位于海南和江西两个旅游大省,以两个案例村为基础开发建设的旅游地都是国家五A级景区,知名度很大,在各自省份很有代表性。之所以这么选择,是由于五A级景区的旅游开发相对更成熟,许多潜在的矛盾都已暴露,更有利于问题的剖析。海南N村属于黎族,有两个小队,合计1200人左右,1998年开始进行旅游开发。江西D村属于汉族,有四个小组,合计600人左右,2007年前后进行旅游开发。笔者对知情的关键人和其他居民进行了正式与非正式访谈,出于研究伦理考虑,部分访谈没有录音,而是事后凭记忆及时记录下来,资料分析中的模糊之处,笔者与受访者通过电话予以澄清。对两个具有代表性的旅游村进行比较分析是为了更全面地探究旅游开发致贫效应的内在规律,但笔者无意把研究结论进行过度推广。基于匿名和保密等学术原则,文中的地名和人名进行了相应的处理。

二、文献回顾与理论分析工具

旅游开发对当地居民生活的影响研究是一个伴随现代旅游业发展而日益受重视的学术领域[5][6]。由于对贫困问题认识不一,学者们基于不同的研究视角开展研究,相关文献呈分化状态。整体看,国内外研究主要围绕如下维度展开:(1)经济维度。旅游发展对穷人的经济收益能否实现并不确定,还取决于贫困线的设定等因素[7]。旅游业波动及贫困人口缺乏资金和技能威胁着贫困地区发展,使贫困人口难以得到旅游收益,旅游业的经济利益更多为富人享有[8][9][10],贫困地区的经济基础差,外来资本主导旅游市场,贫困地区获得的经济利益很有限[11][12]。(2)文化与心理维度。旅游地文化环境在旅游活动介入后面临风险。若贫困问题没得到优先解决,快速的旅游发展和文化商品化可能使贫困地区儿童走上犯罪道路[13]。传统文化的商品化或消失会引发居民文化认同和生活方式的变化乃至冲突[14][15]。与此相关的是,旅游开发还会引致居民的贫困心理,如居民遭受不公平对待会产生强烈的相对剥夺感[16],居民对改变贫困的无奈感和由此引发的对旅游公司或政府的敌对心理[1](P154)。(3)社会关系维度。旅游开发会给居民家庭关系、邻里交往和社区活动带来消极影响[17][18][19],旅游地居民的社会资本差异会导致当地社会差距拉大[20]。尽管社区旅游研究兴起后,社区利益及发展受到更多重视[21],但并未区分穷人的受益情况。(4)权力维度。在旅游地不同利益主体的权力格局中,权力不对等使旅游开发的积极影响较多被相对富有的人占据,消极影响更多转移到贫困者身上[22],贫困者很难公平享受旅游收益,被排斥在受益之外[23]。普通居民往往处于无权状态[24],弱势的居民因权力缺失造成参与旅游开发的失败[25]。

综合来看,国内外研究已取得较多成果,但仍存在如下不足:(1)研究视角单一,缺乏整合性,难以对居民贫困的结构特征与实践逻辑进行全面把握,特别是对经济、社会、心理和权利等结合而成的综合性贫困及其困境缺乏深入剖析,制约了旅游地贫困治理的精准性与实效性。(2)研究层面偏重于旅游经营与开发、旅游管理、旅游政策等,而没有深入到居民的内在需求和能力层面进行考察;内容上侧重旅游经济收益,对贫困人口的受益和发展关注不够,缺乏社会治理框架下的思考。这两点不足在国内研究中更为明显。

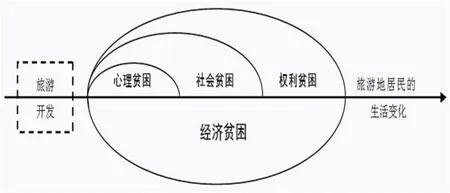

基于此,本文立足于旅游地治理的战略视角,把贫困看成是一个系统整体,从其内外因素的交互作用切入,通过不同旅游村的比较分析探究旅游开发对当地居民致贫效应的机理。本文所言的“贫困”①贫困的内涵界定复杂多样,尚无定论。相关研究参见(印)阿玛蒂亚·森:《贫困与饥荒》,王宇、王文玉译,商务印书馆,2004年版;《World Bank.World Development Report 2000/2001:Attacking Poverty》,Washington DC,2001年版;沈红:《中国贫困研究的社会学评述》,《社会学研究》,2000年第2期;周怡:《贫困研究:结构解释与文化解释的对垒》,《社会学研究》,2003年第3期;王小林:《贫困测量:理论与方法》,社会科学文献出版社,2012年版。指人们基本生活需求无法获得有效满足的不良状态。广义来看,人们基本生活必需的资源有四类:物质性、社会性、精神文化性与政治性,每一种资源的缺失或人们获取相应资源能力的缺失都对应一种贫困类型。因此,本文把“贫困”视为一种综合性状态,涵括经济、心理、社会和权利四个彼此关联的基本维度(如图1所示)。

图1 旅游地居民贫困的结构与维度

基于“需求-资源”是人们生活的核心矛盾与本质逻辑这一客观事实及“能力”在其中的中介作用,本文以“需求、资源和能力”为理论分析工具剖析旅游地居民贫困生成的结构形态、实践逻辑和影响因素并由此揭示旅游开发对当地居民致贫效应的发生机理。本文所言的需求②心理学角度的“需求”指有机体、个体和群体对其生存与发展条件所表现出的内部状态,是人心理活动与行为的基本动力。参见黄希庭:《简明心理学词典》,安徽人民出版社,2004年,第443页。指个体内心期待被回应与满足的不均衡状态,这种不均衡状态具有刚性,是个体存在与发展的客观必然;资源③“资源”是指生产资料或生活资料的来源。参见夏征农、陈至立:《辞海》(第六版),上海辞书出版社,2010年,第2540页。本文从其与需求之间的矛盾关系出发对其进行界定。指回应和满足内在需求的现实载体,包括物质性、社会性、精神文化性与政治性等类别。资源与需求的匹配状况直接制约人们的生存方式及生活质量,并决定其生活自主性与能动性。能力①心理学角度的“能力”指人们成功完成某种活动所必需的个性心理特征。参见黄希庭:《简明心理学词典》,安徽人民出版社,2004年,第262页。作为资源和需求连接的中介,指达成某种目标的个体素质特征,在本文中具体指获取资源满足自我需求的各种素质特征。能力不仅有个体性,也有社会性,受到不同层面结构性与制度性因素的影响。

三、旅游开发致贫效应的结构层面与实践逻辑

(一)经济贫困:居民需求和能力与物质性资源的不匹配

1.不均衡的利益分配格局持续制约着居民获取物质性资源的能力。对海南和江西两个案例村的调研均发现,旅游开发的利益分配格局是由地方政府、旅游开发公司和普通居民等利益相关者共同构建的,但各个利益相关者的资源和权力是不对等的,普通居民明显处于弱势地位,这直接导致旅游开发收益及相关资源的分配不公平,居民之外的其他利益主体获得的收益较多,普通居民获得很少。不均衡的利益分配格局从根本上限制了普通居民参与旅游经济体系并获得物质性资源的能力。

在海南N村,景区每年在居民原有土地上获得巨大的经济利润,而失去土地的居民却只能在景区附近通过卖零食、香火和工艺品获得微薄的外围收入,环境变动使居民很容易失去收入来源而陷入生活困境。同时,海南旅游业的兴盛吸引了大量外来人口涌入投资或落户,导致物价上涨速度远超过居民收入增加幅度,使居民适应经济变动的能力进一步弱化,无法有效分享旅游发展的成果,无奈被动地一步步走向旅游市场体系的边缘。

2.物质性资源的缺乏制约着居民的需求满足程度与生活适应能力。海南及江西两个案例村的居民失去土地后,经济资本、文化资本、人力资本与社会资本等的缺乏使他们难以有效获得生活必需的物质性资源,但同时,旅游经济的发展和外来人口的涌入又刺激了他们不断生发出新的生活需求。资源缺乏压抑着居民基本生活需求的满足,增强了居民内心的不均衡度,降低了他们的生活满意度和适应力。

“搞旅游开发以后,东西都那么贵,以前哪有那么贵。生活能不受影响吗,你说。”(对江西D村村民WXH的访谈)

“(生活)比以前苦多了,以前可以种地,菜和米都不用买,现在没有地了,什么都要买。前头(居住)的那个人,连米都买不起,还要跟别人借,以前是没钱但好歹不会饿肚子呀。”(对海南N村村民FGY的访谈)

获得正式的谋生手段是旅游地居民适应生活变化的重要依靠和诉求。但是,很多普通居民由于物质性资源的缺乏不仅自身经济能力弱化,家庭生计所迫也致使很多家庭让子女过早辍学走向社会,从事较低层次的岗位而失去了进一步接受教育的机会,限制了其子女通过教育实现向社会上层流动的能力。这种状况极易形成恶性循环,深层次制约居民家庭的经济适应能力,使其内心需求均衡度与生活可持续改善受到挑战。

(二)心理贫困:居民需求和能力与精神文化性资源的不匹配

1.功利性价值观的不断增强冲击着居民社会关系中的精神文化性资源。价值观是个体用以区分好坏、轻重与益损等的观念体系,是个体心理的关键组成部分,对人的行为起到调节与引导作用。调研发现,旅游开发推动形成的利益结构和市场观念给当地居民的价值观带来了强烈冲击,使居民在生活压力之下越发地关注现实利益,而逐渐看淡社区内传统的情感关系。海南N村曾有堂兄弟因为利益冲突而闹翻脸[1](P151)。江西D村很多村民失去土地后由于没有其他的就业机会,就在景区外销售小商品,商业竞争关系使他们有时为了一点小生意便置邻里情感于不顾而发生争吵乃至冲突。

“我们都是一个村的,以前关系蛮好,有个什么事都会帮忙,现在一起做生意,免不了会竞争,生意好的时候还好,碰上生意不好就容易闹矛盾,都是因为那几块钱的事儿,哎!”(对江西D村村民WY的访谈)

旅游开发后当地居民逐渐增强的功利性价值观对其社会互动产生了重要影响,冲击了居民社会关系中的精神文化性资源,使社会关系的情感支持、风险防范、信息传递等正向功能弱化,长远来看,不利于居民的心理健康及其生活质量的提升。

2.对自身需求及现实境况的认知不协调弱化了居民的心理调适能力。美国社会心理学家费斯廷格(Festinger)1957年提出了认知不协调理论。该理论认为,人们对自身特点和行为的认知及其对周围环境的认知在特定条件下会出现不协调状态,随着认知失调的增强,个体会产生不愉快等消极情感。具体到旅游地居民,他们希望分享旅游开发收益,期望景区能提供就业机会,如果这些期待与需求被冷落或遭挫败,他们内心就会产生不满。尤其是当居民看到景区在自己原有的土地上获益越来越丰厚而自己的生活却由于失去土地而越来越艰难时,他们对自身需求和现实境况之间的认知不协调就会加深,内心不满与愤慨随之增加,最终弱化了他们应对环境变化的心理调适能力。

“去年我们和景区闹翻了。(景区)开发以后,我们的地都被征了,他们用我们的地赚了那么多钱,我们一点好处都没有得到,让我们老百姓吃什么呢?不仅是我们这代人,后面还有很多代呢。”(对江西D村村民WFY的访谈)

“(旅游)开发公司用我们村的地每年赚那么多钱,但我们一点都分不到,就只能眼看着他们在我们的土地上发财,我们什么都没有。”(对海南N村村民FYH的访谈)

两个案例村不同的是,海南N村居民中已出现较严重的贫困心理,居民多对改变贫困产生无奈感,很多居民平时消极度日,把时间都花费在赌博上而不是用于自身人力资本提升等更为积极的事情上[1](P157-159)。这些都严重制约了他们改变生活的信心与能动性。江西D村可能由于开发时间短,目前在此方面尚未有显著表现。

(三)社会贫困:居民需求和能力与社会性资源的不匹配

1.居民社会关系的工具化与断裂减少了居民个体层面的社会资本。社会资本根植于社会关系网络中,是嵌入于一种社会结构中的可以在有目的行动中摄取或动员的资源[26]。旅游开发带来的利益格局冲击了居民之间传统的情感性关系,使其社会关系出现明显的工具化倾向①台湾学者黄光国把中国人的社会关系分为情感性关系、工具性关系和混合性关系。参见黄光国:《人情与面子:中国人的权力游戏》,巨流图书公司,1991年版,第13页。,减损了居民之间的社会资本。在海南N村,村领导职位的特殊性使其可以从旅游开发中获得一些额外收益,这使得村领导岗位的竞争很激烈,有的居民出钱贿选,落选的人甚至报复收了钱不投票给自己的人,最终酿成打架斗殴事件。

调研还发现,普通居民社会关系网出现了不同程度的断裂,可持续性面临挑战。不同的是,海南N村主要表现为横向社会关系网的断裂,江西D村主要是纵向社会关系网的断裂。海南N村的村领导在利益分配上偏袒自己的亲友与支持者,漠视或侵占另一部分村民应得的福利与收益,利益关系的分化对居民的社会关系产生了负面影响,减弱了居民间的信任与互助,甚至使利益对立的村民后来在一些婚丧嫁娶活动上也很少再邀请对方[27]。相比之下,江西D村的纵向代际延续和子女教育问题更为显著②海南N村也存在代际沟通及子女教育问题,但由于海南N村很多失去土地的村民选择在临近的城镇工作,没有像江西D村村民那样大部分选择在广东沿海地区做工,所以纵向社会网延续问题表现相对较弱。,很多青年人在家没土地,常年在外打工,小孩被留家中而无法接受完整的家庭教育,社会关系的代际延续受到影响。

2.旅游地社区功能的转变减少了居民社区层面的社会资本。社区作为生活的共同体,在满足居民需求中扮演重要角色。旅游开发的强大冲击力推动了旅游地的人口流动与社区功能转变,使旅游地社区受到商业观念与外来人口的影响,整合与支持功能大大减弱,居民社区层面的社会资本受到很大影响。海南N村和江西D村在这一点上表现出很大共同性。社区内的普通居民由于忙于生计而相互分离,村里缺乏公共活动的场所和仪式,一些村民甚至对作为公共活动组织者的村长平常做什么都不知道。

旅游景区建设征地后很多年轻人没有了土地又无法在景区内实现就业③两个案例村在最初征地时,地方政府和旅游开发公司曾承诺每年给村里一定用工指标,吸纳村民进景区做工。但此承诺逐渐失效或被否认,仅有的指标也被村领导截留或不合理分配而难以惠及普通居民。,于是纷纷到外地去寻找工作机会,老人、妇女和儿童被留守家中,居民对当地社区的认同与投入大大减弱。社区社会资本的减少与社区支持功能的弱化使较为弱势的居民更易遭受到生活变动的风险,难以在经济与社会变迁过程中有效发挥自身的心理与社会功能,逐渐沦为相对弱势的群体。这种状况的恶化势必加大社区贫富差距,使居民在接触到游客及外来经营者的高收入高消费后产生极大心理落差,相对剥夺感将随之增强。

(四)权利贫困:居民需求和能力与政治性资源的不匹配

1.权力关系失衡制约着居民可享有的政治性资源及其回应自身需求的能力。旅游开发后形成的权力格局由强势的地方政府和旅游开发公司主导,普通居民由于知识、资金和社会关系等资源的缺乏,在权力体系中处于相对弱势地位。权力的不足使他们在正当利益受损时只能无奈接受。他们难以靠自身努力来摆脱劣势处境,多次维权失败后甚至放弃努力而选择被动忍受[1](P153),知识缺乏与法律意识薄弱使一些居民在利益受损时不知如何维权,甚至逼于无奈用生命去对抗,这种不合理的维权方法反而恶化了其弱势处境。

村领导的角色分化是影响普通居民权利贫困的重要原因。由于旅游开发征地需要有村领导代表村民签字才能生效,同时村领导又可以给村民做调解与动员工作,这使得他们在旅游地的权力关系体系中扮演重要角色。特别是在海南N村,旅游开发使村领导角色出现明显分化,他们逐渐远离村民而向旅游开发公司靠拢,试图寻求额外收益,旅游开发公司也希望他们在协调村民矛盾方面发挥作用,双方的默契与合作强化了普通居民的弱势[27]。江西D村略有不同,村长的权力在景区征地之初较大,后来随着征地的完成逐渐变小。

2.政治性资源缺乏所形成的扭力引发了居民的消极心理与群体行动。旅游开发不仅占用了居民的生活资源,还使他们承受旅游开发带来的经济、社会与心理成本,鲜明的现实反差使他们迫切期望能捍卫自己的正当权利,他们希望能在旅游开发决策中拥有话语权,表达意愿并分享收益,而不是被排斥在外。但他们又难以靠自身力量获得对旅游开发的参与权、决策权和受益权等政治性资源。居民对政治性资源的渴望与其获取能力之间的矛盾形成一种扭力,使居民心中有强烈受挫感,无奈和怨言并存。

海南N村比江西D村更严重的是,权利缺失带来的挫败感及生活窘迫感使当地居民内心变得更加敏感与脆弱,消极情感也随之增加。政治性资源的不公平分配固化着既有的不均衡利益关系,使地方政府、旅游开发公司和当地居民之间的紧张关系难以消除,扭力增加最终导致两个案例村的居民都选择了群体行动方式来宣泄情感和达成目标。

“景区没给人家(征)地的钱,就要动工,推人家房子。我们去拦车不让动工。后来越闹越大,武警都来了,我们村很多人都去了,不让开工,他们答应用一个月来处理,最后又拖着不处理,我们就又去跟他们(旅游开发公司)闹。”(对海南N村村民FC的访谈)

“去年五一节,全村人都去堵住了景区的门口,不让游客和车子进,闹了两天,本来是要闹三天的,他们答应了,我们也就没再闹了。”(对江西D村村民WXG的访谈)

四、旅游开发致贫效应的影响因素及其作用机制

(一)旅游开发政策与制度不完善制约了旅游地资源形态与关系格局的优化

我国改革开放几十年来,市场化、全球化和工业化等推进了我国现代化建设快速发展,但是,我国的国家治理体系与治理能力建设却没有实现同步发展,很多政策与制度设置落后于市场化进程与民生需求。在旅游开发领域中,具体表现为旅游开发的相关政策与制度滞后于和谐发展与改善民生的时代要求,一些旅游地盲目开发,地方政府与旅游经营者缺乏利益共享与可持续发展的理念,一心只为吸引游客与促进旅游收益增长,这种政策与制度的不完善构成了旅游开发对当地居民致贫效应的宏观性和基础性影响因素,制约了旅游地总体资源形态与关系格局的优化,并最终带来了对当地居民的负面效应。海南和江西的两个案例村之所以存在居民的贫困问题,首要成因是旅游开发政策与制度设置中过于关注旅游市场和旅游经济收益,忽视了居民的需求回应及其生活改善能力建设。

在我国旅游开发热潮中,地方政府本应承担起公共责任,维护旅游政策与制度的公平公正,确保社会稳定有序及民众普遍受益,但现实中却出现地方政府把自己当作企业或其他经营主体,以各种方式获取收益的“地方政府公司主义”现象[28]。在此种政府运行逻辑下,资源受制于地方经济发展之需,为社会提供公共品的政府目标被悬置,地方政府懈怠了为民众提供公共物品的动机,而选择与旅游开发公司等企业主体相互联合,共同谋利,这导致旅游地的资源形态偏向于地方政府和旅游企业,使它们能获得丰富的经济、社会文化和政治资源,并构建起了维护这种资源优势的整体关系格局,使旅游地居民的生活需求难以获得足够的资源与能力支持,生活自主性受到很大限制。这一点在两个案例村都有体现。

(二)旅游管理模式与利益分配机制不合理助长了权力和资本对居民的强势

旅游开发致贫效应的直接成因是旅游管理模式及利益分配机制的不合理。旅游开发之初便开始形成的旅游管理模式和利益分配机制尽管问题不断,但在权力与资本捍卫下却有相当的稳定性与持久性,它产生的结构扭力持续影响当地居民可享有的资源条件并制约他们获得资源的现实能力。居民内心的不满和无奈以及不间断的群体性事件都与此紧密相关。旅游管理模式制约居民的旅游参与能力,而后者又影响他们能否从旅游开发中获得应有的收益和资源支持。旅游开发占用了居民包括土地在内的诸多资源,但旅游开发的决策、管理与监督机制又往往把居民排斥于外,使其参与旅游的需求与期待被漠视,获取基本生活所需的各类资源的能力受到很大限制。两个案例村中,相当多居民的信息、知识和资源条件都很少,大量居民难以融入旅游发展的主流体系,处于被排斥乃至边缘化的弱势境地。

海南与江西的调研还发现,尽管旅游地居民千方百计试图通过自己的努力获取自己想要得到的旅游收益和参与到旅游发展中去,但在权力与资本的强势面前,他们显得弱小而无力。透过此表象向里看,可以发现,旅游地居民所进行的维权及抗争活动并非旅游地所特有,特别是两个案例村围绕景区开发的征地事件所发生的利益纠葛与贫困问题,直接与最近一些年我国基层治理的现实问题密切相关,体现出我国基层治理环境恶化的一面[29]。因此,若不能对不合理的旅游管理模式和利益分配机制进行改革,基于公平公正理念创造有效的制度与机制限制在资源与权力上占优势者过度占有旅游收益,使资源、权力和能力相对劣势的普通居民能得到必要补偿和适当照顾,进而推动形成均衡化的博弈关系,旅游地社会的良性发展以及普通居民在需求、资源和能力上的协调状态就只能是一个空想。

(三)社会工作与社会组织等社会力量缺位加剧了旅游地治理结构的不均衡

旅游开发引发的居民贫困不仅有微观成因,还受宏观及中观因素的影响,是中国经济与社会转型中阶段性特征的体现。如果把旅游地社区放在中国社会总体框架内审视,可发现旅游地居民贫困背后的治理结构不均衡问题,从致贫效应的发生过程可清晰看到其背后“无形之手”与“有形之手”的力量及居民在它们面前的弱势。因此,社会力量的缺位与不足无疑构成旅游开发致贫效应的重要影响因素,加剧了旅游地治理结构的不均衡。随着我国改革开放不断深入,现代性因素的渗透破坏了农村传统功能性组织延续的文化与制度基础,农民越来越难在家庭之外达成合作[30],以农村社区为基础开发的旅游地正体现了这一现实问题,迫切需要有社会力量给居民提供帮扶,促进居民的自助互助。但旅游地往往为了吸引游客和获取收益而偏重于旅游吸引物建设与形象塑造,很大程度上忽视了社会建设,使居民生活缺乏必要的社会支持,处于分散弱小状态,难以掌握更大的自主权和能动性。

旅游地居民在旅游开发中面临生活方式的重大转变,很多需求无法满足,心理失调增加,社会支持网出现破损,生活与环境之间的平衡被打破。但目前来看,社会工作作为一种致力于应对上述问题的重要社会力量尚没有在旅游地治理中引起足够重视[31]。因此,要破解旅游地治理结构的不均衡,使居民生活的改善能在良性的治理结构中获得可持续的保障与支持,就要超越旅游经济的框架局限,引入现代治理理念,发挥社会工作在创新社会治理体系中的作用[32],同时注重“用行政资源培育社会自组织能力,以社会组织力量制约行政行为,形成良性的行政与社会自组织相互合作、制约的制度和行动体系”[33]。

(四)旅游地的快速市场化与人口流动引致了旅游地社区支持功能的弱化

市场化与全球化对旅游村落社区的冲击乃至破坏在以往研究中已受到较多关注[5]。但中国的旅游地除了受到旅游市场化和全球化等一般性因素的影响外,还受到中国城乡二元体制和人口流动等社会转型发展的特殊因素影响,使中国旅游地社区的变迁显现出独特的一面。从中国农村社区发展的总体趋势看,市场化的快速推进在促进区域经济发展的同时,也将以个人权利本位的现代性因素强有力地渗透进村庄,传统的地方性规范被消解[30],旅游地村落社区作为我国农村社区的一部分,体现了这一变化趋势,其社会文化功能发生着巨大改变,其中最为显著的一点即是旅游地社区支持功能的弱化。

海南与江西两个案例村的调研都发现,旅游地的快速市场化呈现出了很明显的自发性与盲目性以及随之而来的负面效应,它使许多居民吸纳了市场价值观念,人际关系出现明显的工具化倾向,人们为了维持生计与经济利益而相互竞争,社区的整合与支持功能弱化,大大减损了社区对居民生活的保障作用,限制了居民的自助互助能力,这种状况无疑会加剧居民的分化与贫困。同时,受旅游市场竞争性与开放性的影响以及中国城乡二元结构等因素的综合作用,旅游地在开发之后出现大规模的人口流动,旅游景区的开发建设导致很多居民失去土地,他们为了谋求生计会选择外出务工,旅游地社区的社会网络与精神文化生活受到很大冲击,居民的社区认同减弱,再加上缺乏趣缘、业缘及互助类社会组织,普通居民缺乏彼此合作的机制与载体,参与社区公共事务及抵抗生活风险的能力随之降低。

五、讨论与总结

海南与江西是我国两个旅游大省,旅游业在两个省的经济与社会发展中都占有举足轻重的位置。尽管海南N村和江西D村具有较高典型性,但如果仅从这两个案例就概括出旅游开发致贫效应的一般规律,则实证资料和方法上还存在不足,正如前文所言,不能对研究结论进行盲目扩展和推广。但是,旅游开发作为我国一个战略性产业,是我国现代服务业的重要组成部分,在我国经济与社会发展中发挥着日益深广的影响力①2014年《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》及国家旅游局、国务院扶贫办等七部委下发的《关于实施乡村旅游富民工程推进旅游扶贫工作通知》都强调了旅游业在我国经济与社会发展中的重要作用。,类似如N村和D村的情形已经出现、正在出现或可能将会出现,势必成为我国社会治理创新中不容忽视的重要事实。因此,从这个意义上讲,本研究的结论又有很大代表性,可为我国旅游地治理提供重要启示,且可为透视我国国家治理体系与治理能力建设的问题及路径提供新视角。

综合来看,旅游开发致贫效应的机理涵盖多个层次的内涵。首先,就其结构形态与实践逻辑而言,经济贫困、社会贫困、心理贫困和权利贫困等四种贫困类型在实践中参差不齐、表现各异又相互作用,使旅游开发对当地居民的致贫效应呈现为一个复杂的、动态的综合体。从“需求-资源-能力”这一居民生活最为本质的逻辑关系分析可以发现,贯穿旅游开发致贫效应的核心问题是需求、资源与能力三者之间的不匹配在居民身上所形成的扭力与困境。其次,就其影响因素和发生过程而言,居民需求和能力与各类资源的结构性不匹配缘起于宏观及中观层面多个因素的综合作用。旅游地居民的生活需求在经济发展、社会转型与文化变迁等影响下呈现多元化与动态性,是旅游地居民对其外在生存与发展条件的主观映像,亟待对等的资源来回应。但现实矛盾是,不够完善的旅游开发政策和制度、不够合理的旅游管理模式与利益分配机制、旅游地治理结构的不均衡和旅游地社区支持功能的弱化等因素的综合作用从质与量两方面减损了旅游地居民可以获取的资源,也同时弱化了他们摄取资源的能力,使相当多居民的基本生活需求无法得到有效满足,生活的自主性和能动性受到压制,甚至可能陷入一种靠个体力量难以挣脱的结构性贫困状态。

从社会治理的战略视角来看,旅游开发致贫效应的发生依赖于特定的情境与条件,并非逻辑上的客观必然,它的存在与我国当前国家治理体系与治理能力建设中存在的现实问题密切相关,国家、市场与社会之间博弈关系的不均衡和不协调成为旅游开发致贫效应的深层次诱因,使其发生有了某种现实必然性。正是基于这个原因,要真正发挥旅游开发的扶贫效应而克服与防范其致贫效应,促进旅游地民生的可持续改善,就必须充分发挥“社会”的力量来弥补政府及市场的缺陷和不足。只有旅游地的社会力量真正成长起来了,才能从根本上改变“强国家、强市场、弱社会”的不良格局,制约国家权力和市场力量的强势与“乱为”,实现国家、市场与社会之间良性互动的格局。

实现我国国家治理体系和治理能力现代化是一项艰巨的历史任务。在我国进行国家治理能力建设,必须首先调整社会利益结构,让社会各阶层真正共享经济发展的成果[27]。旅游开发的致贫效应首先体现的就是旅游地社会各阶层难以共享经济发展成果的现实困境及其背后的结构性和制度性成因,因而,旅游开发的致贫效应从一个侧面说明了我国加强治理能力建设的重要性与紧迫性。由此,要破解与防范旅游开发的致贫效应,让旅游地各个阶层都能共享经济发展成果,为我国整体社会的善治提供支持,必须站在社会治理创新的战略高度,探明旅游开发致贫效应的机理并制定系统全面的治理对策(如图2所示)。

[参考文献]

[1]李耀锋.旅游地文化生产的社会结构困境研究[M].南昌:江西人民出版社,2014.

[2]姚元浩.旅游扶贫中贫困人口受益问题研究[J].农村经济与科技,2011,(10).

[3]李沛.湖北大别山区旅游脱贫问题研究[D].华中师范大学,2013.

[4]黄国庆,谢鹏飞.关注连片贫困区居民的旅游受益[N].光明日报,2014-05-25.

[5]瓦伦·L·史密斯.东道主与游客:旅游人类学研究[M].张晓萍,等,译.昆明:云南大学出版社,2002.

[6]张文.审视阳朔旅游的发展:社会文化影响的调查与比较[J].旅游学刊,2003,(5).

[7]Thomas F.Addressing the Measurement of Tourism in Terms ofPovertyReduction:TourismValueChain Analysis in Lao PDR and Mali[J].International Journal of Tourism Research,2014,16(4).

[8]刘筏筏.旅游扶贫的经济风险及应对策略探析[J].商业经济,2006,(12).

[9]Adam Blake,Jorge Saba Arbache,Thea Sinclair M,Vladimir Teles.Tourism and Poverty Relief[J].Annals of Tourism Research,2008,35(1).

[10]Vanegas M.Poverty elimination through tourism dynamics [J].Handbook of Tourism and Quality-of-life Research,2012,(1).

[11]Walpole J M.,Goodwin J H.Local Economic Impacts of Dragon Tourism in Indonesia[J].Annals of Tourism Research,2000,27(3).

[12]张小利.西部旅游扶贫中的乘数效应分析[J].商业时代,2007,(7).

[13]Nicholson T.Culture,Tourism and Local Strategies Towards Development:Case Studies in the Philippines and Vietnam[R].Research Report submitted to ESCOR, London:DIFD,1997.

[14]张晓萍,李芳,王尧,林晶瑾.从经济资本到文化资本和社会资本——对民族旅游文化商品化的再认识[J].旅游研究,2009,(1).

[15]J·迪瓦恩.拉丁美洲的旅游与社会文化变迁[J].张进福,译.旅游学刊,2013,(12).

[16]彭建,王剑.旅游研究中的三种社会心理学视角之比较[J].旅游科学,2012,(2).

[17]R·郎卡尔.旅游和旅行社会学[M].陈立春,朱邦造,译.北京:商务印书馆,1997.

[18]吴悦芳,徐红罡.大理古城旅游房地产的发展及社会文化影响研究[J].人文地理,2010,(4).

[19]Yim King Penny Wan,Xiangping Li.Sustainability of Tourism Development in Macao,China[J].International Journal of Tourism Research,2013,15(1).

[20]陶伟,徐辰.旅游地居民职业转换中社会资本的影响与重塑——平遥案例[J].地理研究,2013,(6).

[21]Giampiccoli Andrea,Mtapuri Oliver.Community-Based Tourism:An Exploration of the Concepts from a Political Perspective[J].Tourism Review International,2012,16(1).

[22]Shah K.Tourism,The Poor and other Stakeholders:Asian Experience[Z].ODI Fair-Trade in Tourism Paper, London:ODI,2000.

[23]刘旺,吴雪.少数民族地区社区旅游参与的微观机制研究——以丹巴县甲居藏寨为例[J].四川师范大学学报(社科版),2008,(2).

[24]左冰.旅游增权理论本土化研究——云南迪庆案例[J].旅游科学,2009,(2).

[25]夏雪艳.基于生活形态的古村落居民旅游增权感知研究[D].长沙:湖南师范大学,2014.

[26]Lin Nan.Building a Network Theory of Social Capital [J].Connection,1999,22(1).

[27]李耀锋,董敬畏.旅游开发进程中当地村落居民社会关系网的演变[J].社科纵横,2013,(11).

[28]夏永祥.“苏南模式”中地方政府公司主义中的功过得失[J].苏州大学学报(哲科版),2012,(4).

[29]于建嵘.国家治理能力与地方治理的困境[J].东南学术,2014,(6).

[30]贺雪峰.农民行动逻辑与乡村治理的区域差异[J].开放时代,2007,(1).

[31]李耀锋,程良.旅游地开发中的弱势群体与社会工作的介入路径探析[J].经济与社会发展,2013,(5).

[32]王思斌.社会工作在创新社会治理体系中的地位和作用[J].社会工作,2014,(1).

[33]王春光.城市化中的“撤并村庄”与行政社会的实践逻辑[J].社会学研究,2013,(3).

[责任编辑:戴庆瑄]

李耀锋,井冈山大学政法学院讲师,硕士生导师,社会学博士,江西吉安343009

C91

A

1004-4434(2015)10-0116-08

江西省艺术科学规划项目“江西农村群众文化需求调查与政策建议”(YG2013065)