不同留针时间对针刺治疗中风后痉挛瘫痪的疗效观察

2015-07-02于川申斌许世闻王迎伟

于川 申斌 许世闻 王迎伟

·临床报道·

不同留针时间对针刺治疗中风后痉挛瘫痪的疗效观察

于川 申斌 许世闻 王迎伟

目的 观察不同留针时间对针刺治疗中风后痉挛瘫痪的疗效影响。方法 将150例患者随机分配至留针0分钟组、留针30分钟组和留针60分钟组,每组各50例。三组针刺方案均选用金针王乐亭“中风十三治”之“手足十二针法”,每天针刺1次,每周治疗五次,共治疗20次。并分别于治疗前、治疗4周后,采用改良Ashworth痉挛量表(modified ashworth scale,MAS)、Fugl-Meyer运动功能评分(fugl-meyer assessment scale,FAS)、脑卒中专门化生活质量量表(stroke-specific quality of life,SS-QOL)进行评定。结果 治疗后三组FAS、SS-QOL评分较治疗前均有所改善(P<0.05),三组MAS、FAS组间均有差异(P<0.05),SS-QOL组间均无差异(P>0.05),留针0分钟组MAS评分优于留针30分钟、60分钟,留针0分钟组与留针30分钟组FAS评分优于留针60分钟组。结论 留针0分钟及30分钟对中风后肌张力及运动功能改善程度较留针60分钟佳,可以为临床治疗提供参考。

留针时间; 针刺; 中风; 痉挛瘫痪

随着医疗水平的提高,中风病患者的生存率明显提高,但中风病的高致残率,特别是肢体运动功能障碍给患者的生存能力和生活质量造成的不利影响日益突出。据Brunstrom偏瘫六阶段理论,中风病患者在联合反应阶段(Ⅱ期)开始出现肌张力增高,Ⅲ期后肌痉挛逐渐加重[1],进入Ⅳ期痉挛减弱,可出现部分分离运动,故在Ⅱ~Ⅲ期的治疗应以缓解痉挛、协调肌肉运动,促进分离运动及正常运动的出现为目的[2]。笔者观察不同留针时间对中风后痉挛瘫痪初期的疗效影响,现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 对象

所有病例均为2013年3月至2015年3月在北京市平谷区中医医院针灸科治疗的中风病患者,遵循北京市平谷区中医医院伦理委员会的规定,对患者的治疗及风险进行如实告知患者及家属,所有纳入患者均签署知情同意书,伦理审批表编号:20131224-1。按照随机化临床试验原则分组。把150例样本含量输入SAS统计软件得出顺序号,按1∶1∶1的比例随机分为3组,即留针0分钟组、留针30分钟组、留针60分钟组,每组各50例,制作随机卡片,放入信封密封进行随机方案隐藏。进入试验的合格病例,由专人负责,依据先后次序,按信封上的序号拆开信封,依照随机卡片上的提示进行分组。

脱落病例:留针60分钟组2例、留针30分钟组1例,1例由于时间不允许,2例因距离太远放弃治疗,3例均无病情加重及不良反应发生。列入统计147例。经统计学分析,三组患者一般资料组间比较差异无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

参照中华医学会神经病学分会脑血管病学组编写的《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》制定的标准[3],并经颅脑CT或MRI证实为脑梗死或脑出血患者。

1.3 纳入排除标准

1.3.1 纳入标准 (1)符合诊断标准者;(2)年龄30~80岁者;(3)病程2周至6个月者;(4)肢体运动功能障碍为首次出现;(5)生命体征稳定,神志清楚,可配合查体及治疗者;(6)用改良的 Ashworth量表(modified ashworch scale, MAS)[4]评定,瘫痪肢体肌张力≥Ⅰ级;(7)Brunstrom分期Ⅱ~Ⅲ期;(8)签署知情同意书者。

1.3.2 排除标准 (1)年龄在30岁以下,80岁以上者;(2)多次患脑卒中(>1次),遗留有肢体功能障碍及肌张力异常;(3)因失语、痴呆、听理解障碍,导致沟通障碍者;(4)其他原因引起的肌张力障碍者;(5)已接受其他相关治疗,可能影响本次研究疗效观察者。

1.3.3 中止剔除标准 (1)未按规定治疗,依从性差者; (2)治疗过程中发生意外事件而提前终止治疗者;(3)因其他原因自行退出者。

1.4 治疗方法

针刺取穴方案:参照北京市科技计划项目—首都十大危险疾病科技成果推广项目——脑血管病恢复期针灸治疗规范与路径的推广应用中的治疗方案执行,选用金针王乐亭“中风十三治”之“手足十二针法”。取穴:曲池、合谷、内关、足三里、阳陵泉、三阴交。操作方法:患者仰卧位,穴位皮肤常规消毒后,采用中研太和牌规格为0.30 mm×50 mm的一次性针灸针(针具:中研太和牌0.30×(25~50)mm不锈钢毫针,北京中研太和医疗器械有限公司,生产批号:241326),均采用直刺,每穴均行平补平泻的提插捻转手法,以得气为度。每日针刺一次,每周治疗五次,四周为一疗程。

表1 一般资料比较

留针30分钟组,针刺得气后,留针30分钟;留针0分钟组,针刺得气后,不留针即刻起针;留针60分钟组,针刺得气后,留针60分钟。

1.5 观察指标

1.5.1 采用MAS评价肢体痉挛程度[4](1)0级:肌张力无增加;(2)1级:肌张力轻度增加,受累部分被动屈伸时,关节活动范围(range ofmotion,ROM)之末时呈现最小阻力或突然出现的卡住和放松;(3)1+级:肌张力轻度增加,在ROM后50%范围内出现突然卡住,然后在ROM的后50%均呈现最小阻力;(4)2级:肌张力较明显增加,通过ROM的大部分时,肌张力均明显增加,但受累部分能容易的移动;(5)3级:肌张力严重增高,被动运动困难;(6)4级:强直,受累部分被动屈伸时呈强直状态而不能动。

1.5.2 采用简化Fugl-Meyer运动功能量表[5]评定肢体运动功能 分别从腱反射活动、屈肌协同运动、伸肌协同运动、伴有协同运动的活动、脱离协同运动的活动、腕稳定性和手指运动等10个方面能进行评估,最高分100分,最低分0分,分数越高代表运动功能越好。

1.5.3 采用脑卒中专门化生活质量量表[6]评价患者日常生活质量。

1.5.4 采用Burnstorm偏瘫六阶段分期表[7]评价Brunstrom分期 1期迟缓性瘫痪,无肌肉活动;2期出现轻微随意运动、联合反应和协同运动;3期痉挛达顶峰,可随意地发起协同运动;4期开始脱离协同运动模式,出现部分分离运动;5期分离运动基本正常;6期协调运动更加充分。

1.5.5 观察时点 两组患者均于治疗前、治疗后4周进行评价。

1.6 统计学处理

采用SPSS 17.0统计软件进行数据分析。计量资料用均数±标准差(±s)表示,三组治疗前后比较采用配对t检验,组间比较用单因素方差分析;计数资料用率或构成比表示,采用多个独立样本的χ2检验,等级资料采用秩和检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

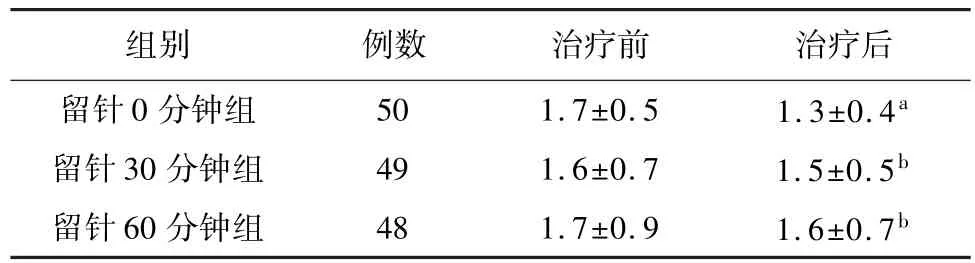

2.1 不同留针时间治疗前后MAS评分比较

表2结果显示,治疗前三组MAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性;治疗后留针0分钟组MAS评分与治疗前相比较差异有统计学意义(P<0.05),留针30分钟、60分钟组MAS评分与治疗前相比较差异均无统计学意义(P>0.05),三组组间均值比较有统计学意义(P<0. 01),即不同留针时间对MAS评分有影响,由SNK检验可知,留针30分钟组与留针60分钟组无明显差异(P>0.05),与留针0分钟组有显著差异。见表2。

表2 不同留针时间组治疗前后改良Ashworth评分比较(±s,分)

表2 不同留针时间组治疗前后改良Ashworth评分比较(±s,分)

注:与同组治疗前相比,aP<0.05;治疗后与留针0分钟组比较,bP<0.01

组别 例数 治疗前 治疗后留针0分钟组 50 1.7±0.5 1.3±0.4a留针30分钟组 49 1.6±0.7 1.5±0.5b留针60分钟组 48 1.7±0.9 1.6±0.7b

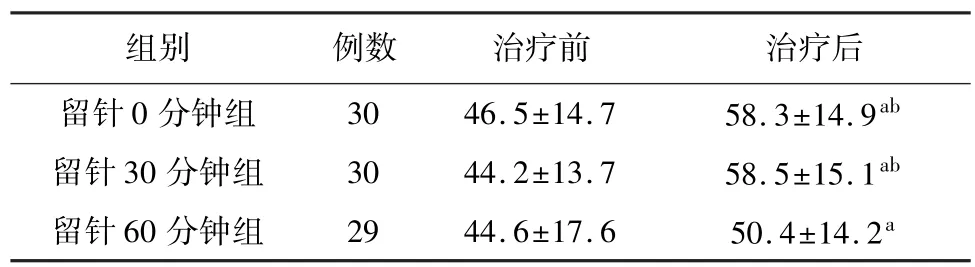

2.2 不同留针时间治疗前后FAS评分比较

表3结果显示,治疗前三组Fugl-Meyer运动功能评分(Fugl-Meyer assessment scale,FAS)比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性;治疗后三组评分与各自治疗前相比较差异均有统计学意义(P<0.05),三组组间均值比较有统计学意义(P<0.01),即不同留针时间对FAS评分有影响,由SNK检验可知,留针0分钟组与留针30分钟组无明显差异(P>0.05),与留针60分钟组有显著差异。见表3。

表3 不同留针时间组患者FAS评分比较(±s,分)

表3 不同留针时间组患者FAS评分比较(±s,分)

注:与同组治疗前相比,aP<0.05;治疗后与留针60分钟组比较,bP<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后留针0分钟组 30 46.5±14.7 58.3±14.9ab留针30分钟组 30 44.2±13.7 58.5±15.1ab留针60分钟组 29 44.6±17.6 50.4±14.2a

2.3 不同留针时间治疗患者前后SS-QOL评分比较

表4结果显示,治疗前三组脑卒中专门化生活质量量表(stroke-specific quality of life,SS-QOL)评分比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性;治疗后三组评分与各自治疗前相比较差异均有统计学意义(P<0.05),三组组间均值比较无统计学意义(P>0.05),即不同留针时间对SS-QOL评分无影响。见表4。

表4 不同留针时间组患者SS-QOL评分比较(±s,分)

表4 不同留针时间组患者SS-QOL评分比较(±s,分)

注:与同组治疗前相比,aP<0.05。

组别 例数 治疗前 治疗后留针0分钟组 50 146.4±26.7 163.9±24.1a留针30分钟组 49 145.9±30.2 168.2±29.7a留针60分钟组 48 141.3±32.9 156.8±34.9a

2.4 安全性评价

在治疗过程中,三组均无晕针、穴位局部感染、皮下血肿等不良事件发生。

3 讨论

针刺疗效与留针时间密切相关,留针时间是针刺刺激量的重要参数,也是针刺治疗的重要环节。有学者统计《灵枢》中有关于留针的记载有30余处[8],其特点为:(1)留针时间一般较短,气至之后应即刻出针,如《灵枢·九针十二原》:“刺之而气不至,无问其数;刺之而气至,乃去之,勿复针。”(2)留针时间多以呼吸为标准,如《灵枢·经水》:“足阳明,深刺六分,留十呼。足太阳,深五分,留七呼。手之阴阳,其受气之道近,其气之来疾,其刺深者皆无过二分,其留皆无过一呼。”按常人每分钟呼吸16~20次,每呼吸1次约3~4秒,1呼约1~2秒左右。

现代留针时间长短不一,针灸名家承淡安在使针刺起兴奋作用时刺激量轻,且不留针;在使针刺起抑制和诱导作用时刺激量大且留针[9]。全国规化教材《刺法灸法学》[10]:“针刺得气后留针与否以及留针时间久暂,应视患者体质、病情、腧穴位置等而定。如一般病症只要针下得气并施以适当补泻手法后,即可出针,或留置10~20分钟。但对一些特殊病症,如慢性、顽固性、痉挛性疾病,可适当延长留针时间。”关于留针与否,留针时间的长短问题,教科书中也没有明确的标准,因此深入研究针刺的时效关系,寻找最佳留针时间,以提高疗效,具有极其重要的意义。

本研究团队认为留针时间受到疾病的种类、病情轻重急缓、病程长短、患者体质强弱、针刺部位以及所采用的针刺方法等因素影响。临床应以得气为准,留针与否应有其依据和目的,若不应留针而留针或留针宜短却久留针,不仅无益反有害,如《灵枢·九针十二原》:“刺之害中而不去,则精泄,害中而去,则致气。”

有学者认为中风病早期快速针刺不留针,能明显减轻瘫痪肢体和语言不清[11],当代针灸学者石学敏在使用醒脑开窍针刺法治疗中风时,使用快针术(快速针刺不留针)亦获得显著疗效。孙国杰[12]提出对慢性、顽固性疾病,可适当延长留针时间。何扬子等[13]查阅针刺治疗中风的文献共40篇,经统计:针刺时间≤20分钟16篇,21~30分钟16篇, 31~60分钟4篇,>60分钟5篇(均为头针)。可见体针留针时间在0~60分钟范围内。故本研究选用的留针时间为与文献报道的体针最短留针时间0分钟,最长留针时间60分钟以及临床最长使用的30分钟组进行对照观察。

本研究所得结果显示:在中风病BrunstromⅡ~Ⅲ期,经四周针刺治疗后,留针0分钟组与留针30分钟组、留针60分钟组三组FAS、SS-QOL评分与治疗前相比较差异均有统计学意义,组间比较留针0分钟组MAS评分改善程度优于留针30分钟、60分钟,留针0分钟组与留针30分钟组FAS评分改善程度优于留针60分钟组。为针刺治疗失眠的留针时间提供了参考依据,但本研究仅分组留针0分钟、30分钟、60分钟,将来可以扩大留针时间的分组范围,对针刺治疗量效关系、时效关系进一步研究,以进一步确切地指导临床。

[1] 陈晓军,陈利芳,章旭萍.电针夹脊穴为主治疗中风后痉挛性偏瘫的临床疗效评价[J].中华中医药学刊,2014,32 (4):744.

[2] 戴红.康复医学[M].北京:北京大学医学出版社,2004:13.

[3] 中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南(2010) [J].中国临床医生,2011,39(3):67-73.

[4] 张通.脑卒中的功能障碍与康复[M].北京:科学技术文献出版社,2006:16.

[5] 陈晓春,潘晓东.神经科查体及常用量表速查手册[M].北京:化学工业出版社,2013:111.

[6] Williams L,Weinberger M,Harris L,et al.Development of astroke-specific quality of life scale[J].Stroke,1999,(30): 1362-1369.

[7] 周维金,孙启良.瘫痪康复评定手册[M].北京:人民卫生出版社,2006:36-37.

[8] 原理,何扬子.留针时间规律及与针刺疗效关系探讨[J].山西中医,2002,18(3):36-37.

[9] 杨晶.针刺留针时间探讨[C]//2011中国针灸学会年会论文集,2011:406-412.

[10] 杨兆民.刺法灸法学[M.].6版.上海:上海科学技术出版社, 1996:32.

[11] 王桂荣.快速针刺治疗早期中风临床疗效的探讨[J].中国中医药杂志,2006,4(6):183-184.

[12] 孙国杰.针灸学[M].北京:人民卫生出版社,2000:515, 953-954.

[13] 何扬子,韩冰,胡静,等.不同留针时间对针刺治疗缺血性中风疗效的影响[J].新中医,2005,35(1):58-60.

R541.4

A

10.3969/j.issn.1674-1749.2015.10.034

2015-06-21)

(本文编辑:蒲晓田)

2013北京市中医药科技项目青年项目(QN2013-24)

101200 北京市平谷区中医医院针灸科

于川(1982-),女,硕士,主治医师。研究方向:针灸学。E-mail:yuchuan106@126.com