食品风险与消费者抵抗:西方案例及其启示

2015-06-26孙中伟

刘 飞 孙中伟

(1.华中师范大学 社会学院,湖北武汉 430079;2.华东理工大学 社会学系,上海 200237)

一、引言

食品在中国文化中占有毋庸置疑的中心地位。俗话说,“民以食为天,食以安为先”,但20世纪90年代以来,中国社会发生了一系列食品安全丑闻。从“三聚氰胺”事件到“地沟油”噩梦,从“瘦肉精”丑闻到“镉大米”风波,不一而足……面对频繁发生的食品安全事件,我们不禁要问:食品风险背后的深层原因到底是什么?对于食品风险,我们又能做什么?事实上,近几十年来西方社会也饱受食品丑闻的困扰。例如,缘起于英国的“疯牛病”危机使西方消费者几乎失去了对食品安全的信心。又如,德国的“二噁英污染”事件使4760家农场一度被迫关闭,8000多只牲畜被宰杀,12万枚鸡蛋被禁止销售,德国食品的形象因此遭受重挫。

与国内学界普遍认为西方社会已经成功解决了食品安全问题的理念不同,本文以为:无论是西方发达国家,还是其他发展中国家都受到了食品风险的威胁,这与现代食品系统的运作机制是分不开的。①Veeck A.&Yu Hongyan&Burns A.C.,“Consumer Risks and New Food Systems in Urban China”,Journal of Macromarketing,No.3,2010,PP.224-225;Stuart D.,“The Illusion of Control:Industralized Agriculture,Nature,and Food Safety”,Agriculture and Human Values,Vol.25,2008,PP.177-181.本文正是以食品系统现代化为切入点,以这一脉络下的食品系统异化与西方消费者抗争为主线来展开研究,期望能为我国消费者和政策制定者提供启发与借鉴。

二、食品系统现代化与食品风险

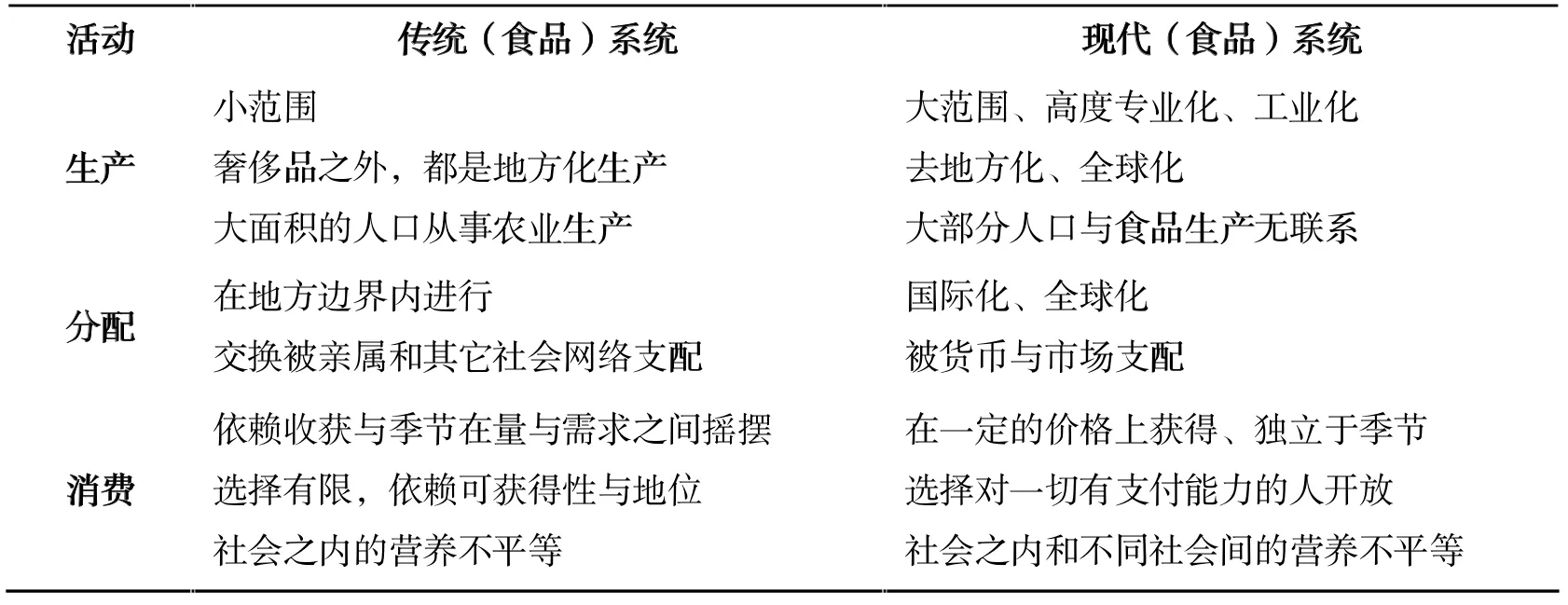

工业革命以来,西方世界经历了一个韦伯意义上的理性化过程。与之相呼应,食品系统也逐步现代化。与前工业社会中食品生产、分配、制作和消费通常以自给自足模式在家庭内完成不同,随着工业化与城市化的稳步推进,食品系统也逐步演进,食品逐步从“亲密商品”转变成“工业商品”。②Blay-Palmer,Alison.Food Fears:From Industrial to Sustainable Food Systems,Hampshire and Burlington:ASHGATE,2008,PP.17-18;[英]古迪:《烹饪、菜肴与阶级》,王荣欣、沈南山译,浙江大学出版社2010年版,第217-245页。与传统食品系统相比,现代食品系统无论是在生产、分配还是消费上都具有新的特点(见表 1)。

在生产上,传统食品系统是小范围的,具有高度地方性,而且大部分人口从事农业和食品生产;而现代食品系统,食品生产和交易都是大范围的,而且生产形式高度工业化和专业化,食品原材料和销售不再依赖于地方,跨区域生产甚至全球生产已成为常态。在这一体系下,仅有少数人直接从事农业或食品生产的相关工作。在分配方面,传统食品系统边界相对清晰,食物交换嵌入在一个亲属和社会网络关系之中;而在现代系统下,食品在全球进行交易,交易行为去地方化,货币与市场成为食品分配的主宰力量。在消费方面,传统食品系统是靠天吃饭,高度依赖气候条件,只有在丰收季节才能保障食品供给。因此由于收获程度不同,即便在同一社会内部,也存在食品营养摄取的不平等。在现代食品系统中,食品营养是面向全体社会成员开放的,只要能够支付得起,就不必依赖气候条件。但是由于经济收入以及区域发展的不均衡,营养不平等依然广泛存于同一社会内部和不同社会之间。

表1 传统与现代食品系统之比较③ Beardsworth A.&Keil T.Sociology on the Menu:An invitation to the study of food and society,London and New York:Routledge,1997,P.33.

食品系统现代化是在四大革命辅助下实现的,这四大革命分别是:(1)科技革命;(2)运输革命;(3)保鲜革命;(4)销售革命。科技革命方面,主要表现在农业机械的大规模使用,大部分劳动力从农业生产中解放出来,提高了农业生产率。科学选种以及农药、化肥、转基因等技术在农业生产中获得了广泛应用,这使农产品产量大幅提高,农业生产经历了一次“绿色革命”。运输革命方面,由于铁路、公路、航空以及海路运输的空前开放,食品跨越了地域界限而按照资本逻辑在全国乃至全球范围内流通。保鲜革命方面,虽然在传统社会中也有保鲜技术(如腌制、熏制、发酵以及烘干,等等),但随着19世纪中叶罐装技术的广泛应用,食品能够储存相当长一段时期和运输相当长的距离。与此同时,随着冷冻技术的改进与创新,食品冷藏技术极大提高,冰箱与冷柜等保鲜技术在日常生活中获得了广泛应用。销售革命方面,随着大型卖场、购物中心、网络等销售渠道的纷纷建立,食品得以快速地从生产者转移到销售渠道从而快速地到达消费者手中。

总体来看,食品系统现代化对消费者的影响是“好恶交织”(ambivalence)的。“好”的方面主要体现在:(1)食品消费超越了时间限制(如反季节食品)、地域限制(如跨国食品)以及经济条件限制(如食品廉价化趋势);(2)更多消费者获得了丰富的食品,从而摆脱食品不足、营养缺乏的怪圈;(3)食品消费也更加快捷与便利。“恶”的方面主要体现在:(1)伴随着农药、化肥等广泛使用,农业生产的生态环境逐步恶化,生物多样性面临严峻挑战,食品生产面临着不可持续性的危机;(2)食品系统过度工业化,食品品质下降以及食品安全问题层出不穷;(3)食品的去地方化使直接生产者与消费者之间的联系弱化了,饮食者越来越与农民和他们的食品相分离,这使消费者对食品的本真性丧失;(4)大食品公司垄断食品市场,小农生计面临挑战;(5)“快吃、快走”的麦当劳哲学使饮食的乐趣丧失;(6)全球营养分配的不均衡,穷国存在大面积饥饿与营养不良,而富国则营养过度与肥胖泛滥。

总之,食品系统的现代化使食品生产服从资本(食品公司)的逻辑,而非初级生产者利益以及消费者健康的逻辑,食品生产与消费被严重异化了。正如博德利所言,“对于主导食品体系的管理者来说,商业食品体系的主要目的是为投资者带来资金回报,至于满足人们维持营养需要是次要的,几乎不会予以考虑。”①[美]博德利:《人类学与当今人类问题》,周云水等译,北京大学出版社2010年版,第133页。食品系统异化潜藏着巨大风险,这一趋势随着20世纪70、80年代有关“风险社会”的论述而更加凸显。②在1984年出版的德文版《风险社会:迈向新的现代性》中,贝克指出,“在现代化进程中,生产力的指数式增长,使危机和潜在威胁的释放达到了一个我们前所未知的程度。”参见[德]贝克:《风险社会》,何博闻译,译林出版社2004年版,第15页。其中,食品品质与安全风险、小农生计风险与食品系统可持续性风险尤其受到关注。

三、“道德消费”:西方的消费者抵抗运动

事实上,从食品系统走上工业化道路的第一天起,消费者便开始了抵抗。这一抵抗的总趋势是:从个体抵抗到组织化抵抗,从自发抵抗到自觉抵抗,从抵抗食品造假到抵抗食品品质下降与生态环境恶化。到20世纪70、80年代,随着食品系统“恶”的进一步加剧,西方消费者拿起道德的武器,充分发挥自身的能动性,以组织化方式掀起了一场抵制主流食品系统③所谓主流食品系统(mainstream food system),是指大规模生产、销售和消费的商业体系。在这一模式中,生产者与消费者之间一般没有直接的联系,交往方式更多的是非人格化的匿名性交往。而且,对消费者来说,产品具体是在何地生产,以及由谁生产的,他们几乎一无所知。与主流食品系统相对应的是替代性食品系统(alternative food system)。异化的消费者社会运动。在当代西方,这一运动主要有三种类型:(1)“慢食”运动;(2)“公平贸易”运动;(3)“社区支持农业”运动。

(一)“慢食”运动

“慢食”运动(Slow Food Movement)1986年诞生于意大利,是20世纪60—70年代反文化和反消费主义运动的延续。其理念在于促进美食协会将品味的精致性与地方传统和地区环境的特异性相联系。1987年,在罗马中央的“西班牙广场”开设了第一家麦当劳餐厅,这引起了诸多厨师和美食者的抗议。在意大利美食家和专栏作家卡罗·佩特里尼的带领下,抗议运动逐步发展成为更具持久性与影响力的消费者社会运动——“慢食”运动。佩特里尼号召人们反对按标准化、规格化生产的汉堡等单调的快餐食品,提倡有个性、营养均衡的传统美食,目的是“通过保护美味佳肴来维护人类不可剥夺的享受快乐的权利,同时抵制快餐文化、超级市场对生活的冲击”。

1989年12月,十五国代表聚首巴黎,批准了《慢食宣言》(Slow Food Manifesto),“慢食”运动正式超出了意大利一国的界线而成为一场国际化的运动。在此次会议上,蜗牛成为该运动的徽标。蜗牛标志着“小、四海一家以及节俭”,是一个“抵抗速度的护身符”。1990年,慢食出版社发起第一届慢食国际会议。1996年,慢食成为一个法律实体,并且开办了慢食国际办公室,导入了慢食杂志——《品味沙龙》和《美味方舟》。2001年,慢食网站(www.slowfood.com)开通。透过网络和杂志,“慢食”运动的影响逐步扩大。目前其在世界范围内大约130个国家,拥有8.5万会员。

随着“慢食”运动的发展,其理念也不断更新。该运动早期反对食物风格的同一化,捍卫地方化的生活方式,并且将“给予地方烹饪和小规模食品的制造者以发言权”作为自己的使命。1996年之后,“慢食”运动开始从美食运动转向生态美食运动(eco-gastronomical movement),日益关注(农业生产的)可持续性、生物多样性以及社会公正方面的问题。用该运动的创始人和主要推动力量之一佩特里尼的话来说,(“慢食”运动)最重要的是对于食物质量的新的、精确的定义:优良、清洁与公平。我们的食物应该质量好、美味;应该清洁,生产过程应当仁慈,对环境没有破坏;提供食物的系统对所有参与劳动的人员在经济和社会层面上都要公平。为达致这一目标,消费者必须实践三理念——教育、合作生产者以及领域之间的对话。①[意]佩特里尼:《慢食运动——为什么食品要讲究优良、清洁、公平》,尹捷译,新星出版社2010年版,第3页。

该运动不仅对食品的生产与消费,而且对现代社会的价值观发起了政治挑战。正如Peace所言,“‘慢食’运动特别的挑战在于该运动期望透过食品的在地生产和消费对全球化力量所施加的权力进行批判性分析;并且,严肃追问应对之策。”②Peace G.,“Political Theatre and Ritual Rhetoric in the Slow Food Movement”,Gastronomica:The Journal of Food and Culture,No.2,2008,PP.31-39.不过,也有学者对“慢食”运动提出了批评。例如,Simonetti就认为:“慢食”对资本主义系统的理解是有限的。其新农业和新经济的理念仅仅是回到原始的、前工业经济而没有解释该经济如何养活目前的世界人口;其理想的新世界是一个分层和不变的社会;其主要目的是将政治参与和高价奢侈食品产品的商业促销联系在一起。③Simonetti L.,“The Ideology of Slow Food”,Journal of European Studies,No.2,2012,PP.168-189.

(二)“公平贸易”运动

“公平贸易”运动(Fair Trade Movement)发端于20世纪40年代,起源于二战后救济的努力(销售从欠发达国家购买过来的商品)。但历史地看,该运动也与生产者——消费者合作运动、乌托邦工业主义、解放神学以及反资本主义运动相关联。所谓公平贸易,是一种基于对话、透明及互相尊重基础之上的贸易伙伴关系,旨在追求国际交易的更大公平性,以提供更公平的交易条件,确保被边缘化的劳动工人及生产者的权益为基础,致力于贸易的可持续发展和环境保护。④朱清海:《低碳环保:西方农业食品文化运动的新理念》,《生态经济》2012年第9期。与传统贸易不同,公平贸易通过贸易标签传递有关生产者和生产过程的相关信息将南方生产者与北方消费者联系起来,从而有效地遏制了中间商贱买贵卖行为。

公平贸易的发展大致经历了四个阶段。⑤曲如晓、赵方荣:《国际公平贸易运动:一个南北贸易的新潮流》,《国际贸易问题》2009年第10期。第一阶段:20世纪40—50年代。这一阶段涉及二战后的社区行动项目,主要方式是通过选择性购买南方国家的木制用品、十字绣等手工艺品来帮助东欧国家恢复经济,具有极强的捐助性质。第二阶段:20世纪60—70年代。这一阶段“贸易”而非“捐助”成为南北国家主要的经济交流形式。为了在生产者与消费者之间锻造出更正式的贸易联系,替代性贸易组织(Alternative Trading Organizations,简称ATOs)发展起来。其中,世界商店这一独特的销售渠道开始在欧洲国家兴盛起来。第三阶段:20世纪80年代。在20世纪80年代中后期,随着食品以及品牌与标签变得愈益重要,该运动采取有意识的步骤使其从边缘走向主流。这一时期的公平贸易是现代意义上的公平贸易,其最大的特点是公平贸易标签的出现。公平贸易标签出现后,贴有该标签的产品不仅能够在世界商店销售,在商场、超市等处也随处可见标注有公平贸易标签的商品。第四阶段:20世纪90年代至今。这一阶段最突出的成就是ATOs的大规模联盟以及公平贸易产品销售额高速增长。为了协调国内协会,1997年全球公平贸易标签组织 国 际 (FairtradeLabellingOrganizations International,简称FLO-I)得以成立。销售额方面,据统计,截至2007年,公平贸易产品的销售额已达23亿欧元。其中,农产品的销售额尤为引人注目。据欧洲自由贸易联盟统计,60%的公平贸易和其他可持续的产品是粮食产品,其中约一半是咖啡。①[法]扎卡伊主编:《可持续消费、生态与公平贸易》,鞠美庭等译,化学工业出版社2013年版,第91页。

虽然公平贸易是一种不同于市场管制方式的社会管制模式,但其也面临诸多挑战。首先,缺乏对于公平贸易真正意味着什么以及应当如何认证的一致看法;其次,如何有效降低公平贸易的再分配成本;第三,公平贸易的发展真正有多大作用的问题。②Hira A.& Ferrie J.,“Fair Trade:Three Key Challenges for Reaching the Mainstream”,Journal of Business Ethics,No.2,2006,PP.107-118.

(三)“社区支持农业”运动

“社区支持农业”运动(Community Supported Agriculture Movement,简称CSA)缘起于上世纪七十年代的日本和瑞士。它是作为一个农业有机运动而出现的,以应对快速的工业化而导致的食品污染。在日本,这一模式被称作“Teikei”。③从字面意义上翻译,“Teikei”意味着“关系”或“合作伙伴”。到1990年日本已经有800到1000个teike小组。1986年CSA运动开始传入美国,截至2007年,美国CSA农场数已达到12549个。

所谓社区支持农业,是一种生产者与消费者合作模式,生产者在种植之前得到收入,消费者在(农作物)生长季节收到食品,消费者和生产者共担风险和共享收益。生产者有一个产品的及时市场;消费者消费新鲜的本地产品(通常是有机产品),支持环境友好的农业实践和土地使用。④Hinrichs C.C.,“Embeddedness and local food systems:notes on two types of direct agricultural market”,Journal of Rural Studies,No.19,2003 ,PP.295-303.CSA成员不仅知道他们的食品是在哪里(where)生长的,也知道是何时(when)成长的,还知道是谁(who)种植的。在理想情境下,成员认识农场中的其他成员,形成了一个“饮食者社群”。依据消费者的兴趣与现实条件,社区支持农业有四种类型:(1)农民驱动型,即农民组织CSA并且做出大部分管理决策,而消费者不卷入农场;(2)消费者驱动型,即消费者组织CSA,雇佣农民种植他们所需的食品,并且做出大部分生产决策;(3)农民合作型,即农民使两个或更多农场汇合在一起以供应消费者;(4)农民——消费者合作型,即农民与消费者共同拥有土地或其它资源,并且共同劳动来生产所需食品。

虽然在过去的三十多年中社区支持农业在全球范围内获得了广泛的认可,但其发展也面临着困境。首先,社区支持农业如何留住会员以确保其忠诚成为首要的问题。据统计,大部分CSA每年流失40%—50%的消费者。这将会极大地打击生产者生产有机食品的积极性,对CSA的可持续性构成了威胁。其次,如何建立社区也是一个亟待解决的现实问题。在市场社会中,生产者更多地关注食品的交换价值,消费者更多地关注食品的使用价值,生产者与消费者以及消费者之间如何互动以建立持久性的社区也是值得关注的。

四、结论与启示

(一)结论

工业革命以来,西方食品系统经历的现代化使食品生产、交换与消费从传统的社会与文化之维中“脱嵌”出来,其实质是市场对社会的殖民。因为市场更为关心商品的交换价值而非使用价值。在效益逻辑的驱动下,全球性的食品系统使生态系统可持续性、小农生计和食品品质与安全等方面遭遇空前的挑战。面对食品系统异化的现实,西方消费者拿起道德的武器,从草根层次发起了一场抵抗主流食品系统的消费者食品社会运动。这一抵抗运动不仅是对食品系统异化的抵抗,更是对以新自由主义为基础的现代经济的抵抗。

消费者之所以能够参与到这一运动中来,正如米塞斯所言,“在消费者主权时代,消费者在市场上用一分钱,就是投一次票。在每天的全民投票中,消费者就决定哪些人应该保有和经营工厂、商店与农场”。在消费者掀起的食品社会运动中,他们充分地发挥了道德能量,从“自私自利”的泥淖中撤离出来,通过道德消费(ethical consumption)的方式试图将异化的食品系统“再嵌入”到社会与文化脉络之中。这一运动从本质上来看,属于波拉尼意义上的“社会保护运动”。其具体做法是,消费者以购物为武器,通过减少食品系统中间环节的方式来缩短生产者与消费者之间的距离,重新构建新型的生产者——消费者关系。这样生产者与消费者之间既减少了信任成本,又遏制了中间商的过度盘剥行为。从而,生产者(尤其是初级农产品的生产者)获得与其良心生产(ethical production)相对应的交换价值,消费者获得食品品质与安全以及附加的本真性体验。

虽然消费者食品社会运动由于无法撼动主流食品系统异化的现实而招致不少批评,但该运动仍具有不容忽视的正功能,具体体现在:启蒙、引导与变迁。启蒙方面,通过参与食品社会运动及媒体对该运动的广泛报道,消费者受到教育,对现存食品系统异化的现实与应对策略有更为清醒的认识。引导方面,部分消费者投入食品社会运动将使更多的消费者加入到抵抗主流食品系统的“霸权”中来,同时引导生产者在兼顾自身利益基础上按照环境友好和品质与安全可靠的基础上来生产食品。启蒙与引导为促进整个食品系统变迁埋下了种子。这种变迁是基于对市场经济的反思,为一种新的、更具人性化和可持续的道德经济(moral economy)开辟了新的生存空间。

(二)对中国食品安全治理的启示

20世纪90年代以来,我国食品系统也经历了西方意义上的现代化过程。为了提高食品产量、增加食品美感和延长食品储存时间等,农药、兽药、化肥、杀虫剂和食品添加剂等在食品生产过程中获得了广泛使用。几乎与此同步,我国开始受到食品风险的困扰。所以,我们应当认识到食品安全问题根源在于食品系统的现代化。政策制定者在推行社会政策时,不能“头痛医头、脚疼医脚”,仅仅从事后监管入手来确保食品品质与安全,而是以利益均衡机制建构、生态环境保护为切入点来再造食品系统。既注重对主流食品系统的监管,又注重对可持续替代食品系统的扶持;既注重发挥自身的能动性,又注重发挥消费者和生产者积极性。通过体制机制创新鼓励社会各方力量参与到食品安全治理实践中来。

对我国消费者来说,由于长期依赖政府提供公共物品,他们在面对食品风险时的角色过于被动。消费者往往将食品安全治理失灵的责任归咎于政府和企业,而看不到自身的潜能。随着食品系统的复杂化,单靠政府进行食品安全治理已经不切实际。消费者应当认识到:中国食品风险根源在于食品系统的现代化;面对现代食品系统所带来的“好恶交织”,他们不是无能为力的,而是必须做出抉择。消费者应当发挥自身的能动性,从“自私自利的消费者”转变成“公民消费者”。以公民应有的勇气与责任组织起来,通过道德消费的具体实践投入到抵抗主流食品系统异化和新型食品系统再造的社会运动中来。