动态和静态注视线索对注意转移的影响:运动线索的作用*

2015-06-24张智君张序堃张振昊

张智君 唐 溢 张序堃 张振昊

(浙江大学心理与行为科学系,杭州 10028)

动态和静态注视线索对注意转移的影响:运动线索的作用*

张智君**唐 溢 张序堃 张振昊

(浙江大学心理与行为科学系,杭州 10028)

本研究通过两项实验探讨了注视线索对个体注意的引导能力以及运动线索的作用。其中,实验一采用注视线索范式系统地考察了动态和静态两种注视线索在不同呈现时间下对个体注意的引导能力。结果发现:动态和静态注视线索均能够显著地引导注意,且动态注视线索具有更强的线索提示效应;动态注视线索对注意的引导能力不受呈现时间的影响,200ms时即可产生提示效应。实验二通过将面孔倒置来破坏注视线索,进而分离运动线索和注视线索,对动态与静态注视线索的差异做进一步的探究。结果发现:倒置面孔破坏了静态注视线索的注意引导能力,但动态条件下仍存在显著的注视线索提示效应。本研究表明,动态注视线索相较于静态注视线索的优势可能来自于眼球运动线索的作用。

注视线索 注视线索范式 注视线索提示效应 运动线索

1 引 言

眼睛的注视线索蕴藏了社会认知功能(Meltzoff & Brooks,2008)。当我们注视对方的眼睛时,对方的眼睛可能直视你,也可能偏离你,这就产生了两种注视线索:直视(direct gaze)和斜视(averted gaze)。个体还能对斜视是向左还是向右做出判断(Jenkins,Beaver,& Calder,2006)。以往研究者采用注视的适应范式(adaption paradigm)发现,当被试适应向左(或向右)较大角度的斜视线索后,更倾向于将向左(或向右)较小角度的斜视判断为“直视”(张智君,赵亚军,占淇涛,2011)。

目前,注视线索的加工主要有两种理论,分别基于“心理理论”(theory of mind,ToM)和“信息加工理论”。前者认为我们通过加工对方眼睛的注视信息,来揣摩对方的思维和行为方式,从而达到对对方的归因(Meltzoff & Brooks,2008),后者认为注视线索的加工类似于反射,是一种较为自动化的加工方式(Teufel,Alexis,Clayton,& Davis,2010)。但目前看来,两种理论可能是通过某种交互作用的形式存在的。有研究发现,对目标心理状态的预知可以促进个体对注视行为的自动化加工(Teufel et al.,2010)。

“注视追随”(gaze following)是一种常见的现象,它指个体X的注意受到个体Y注视方向线索的影响,即X的注意会转移到个体Y注视方向所在的区域(Frischen,Bayliss,& Tipper,2007)。注视追随的研究大多采用“注视线索范式”(gaze-cueing paradigm),这一范式改编自Posner经典的空间线索提示范式(Posner & Cohen,1984)。注视线索范式基于的原理是,如果注视线索对注意存在引导作用,那么在呈现注视线索后,个体对出现在与线索方向一致区域内的探测物会作出更快的反应(Hermens,2015;Frischen et al.,2007)。由注视线索导致的“线索—目标不一致”与“线索—目标一致”之间存在反应时差异的现象,被称为“注视线索提示效应”(gaze cueing effect,GCE)。它是反映注视追随情况的灵敏指标。

之前的研究中发现,在情绪和身份识别等方面,动态面孔比静态面孔具有更强的信息表现力(Horstmann & Ansorge,2009;Kaulard,Cunningham,Bülthoff,& Wallraven,2012)。目前,很多注视线索提示效应的研究大多使用了静态注视线索,其类别包括真人面孔(Hermens,2015;Jenkins et al.,2006)、结构化面孔(schematic face)(Hietanen & Leppänen,2003)和假想面孔(pareidolia faces)(Takahashi & Watanabe,2013)等。基于动态注视线索的研究不仅较少,而且存在一定的不足。例如,Böckler等人通过直视面孔与斜视面孔的快速连续呈现来体现注视线索的运动性(Böckler,van der Wel,& Welsh,2014),Yamada等人使用了动态的结构化的面孔(Yamada,Kawabe,& Miura,2008)来实现相同的目的,但这两种动态呈现方式与现实场景中的动态注视线索均存在一定差异。Hermens和Walker则采用了短视频的形式,不过其研究不够系统,如线索的呈现时间较为单一(Hermens & Walker,2012)。

本研究将在更为真实的情景下对静态注视线索与动态注视线索之间的差异进行系统的考察,分析动态注视线索的特征并对其作用机制进行初步的探究。

2 实验一:动态和静态注视线索对注意转移影响的差异

2.1 实验目的

以往研究发现,动态呈现的面孔能够引发更强的社交信号,能更好地识别面部特征(Arsalidou,Morris,& Taylor,2011)。实验一比较了不同呈现时间条件下动态和静态注视线索对个体注意转移的影响,揭示动态注视线索的认知特征。

2.2 实验方法

2.2.1 被试

27名(10男17女)大学生被试参加实验。所有被试视力或矫正视力正常,无色盲与色弱,均为右利手,年龄为19~23岁。实验结束后被试可以获得一定报酬。

2.2.2 实验装置和材料

本实验在暗室环境下进行。实验采用CRT显示器呈现刺激,刺激背景为灰色(RGB:128,128,128),分辨率为1024×768,刷新率为100Hz。被试视距约为60cm。

面孔刺激的原材料来源于“中国化面孔情绪图片系统”(CFAPS),从中性情绪图片中选用表现强度和吸引度相近的图片8张(4张男性图片,4张女性图片)。静态注视线索采用Photoshop软件,将原直视面孔制作成完全向左和完全向右的斜视面孔。动态呈现的注视过程利用Morph软件实现,将图片制作成仿真动画,动画的起始帧为直视面孔图片,而终止帧为100%斜视面孔,由软件生成10帧动画,每帧设定时间分别为20ms、30ms、50ms,从而制作成时间长度为200ms、300ms以及500ms的动态注视线索。面孔图片大小为6°×8°。

实验探测任务的刺激选用经典的星号(“*”)刺激,随机呈现在左边或者右边,呈现的位置距离屏幕中心约为5°。

2.2.3 实验设计

实验采用2(注视呈现方式:动态,静态)×2(一致性:线索—目标不一致,线索—目标一致)×3(呈现时间:200ms,300ms,500ms)的被试内设计。

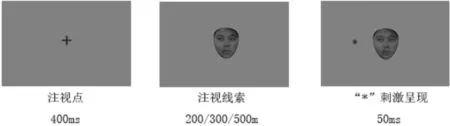

实验使用经典的“注视线索范式”。实验开始时,在屏幕中央会呈现白色“+”号注视点400ms;然后,呈现注视刺激,注视线索的形式有动态呈现和静态呈现两种方式,呈现时间分别是200ms、300ms和500ms;紧接着呈现探测刺激“*”50ms,被试的任务是对星号的位置进行判断,如果出现在面孔左边按“F”键,而如果出现在面孔右边则按“J”键;被试按键或者等待1500ms后,进入下一个试次。在实验过程中,如果被试出现错误反应,则呈现声音“beep”反馈。实验中,对注视方向、探测刺激位置和呈现时间进行随机处理,共分为3个Block,在Block之间安排被试休息60s,总计384个试次。

图1 实验程序示意图(图为向左偏离注视线索的例子)

2.3 结果分析

实验数据采用SPSS 11.5进行分析。

参考以往研究,剔除小于150ms、大于1000ms的反应时数据(Bayliss,Pellegrino,& Tipper,2005)。此处,2名被试的反应正确率超过三个标准差,1名被试的注视线索提示效应量(GCE值)超过总体三个标准差,他们的数据被剔除。剩余24名有效被试的数据进入统计。

2.3.1 正确率和反应时

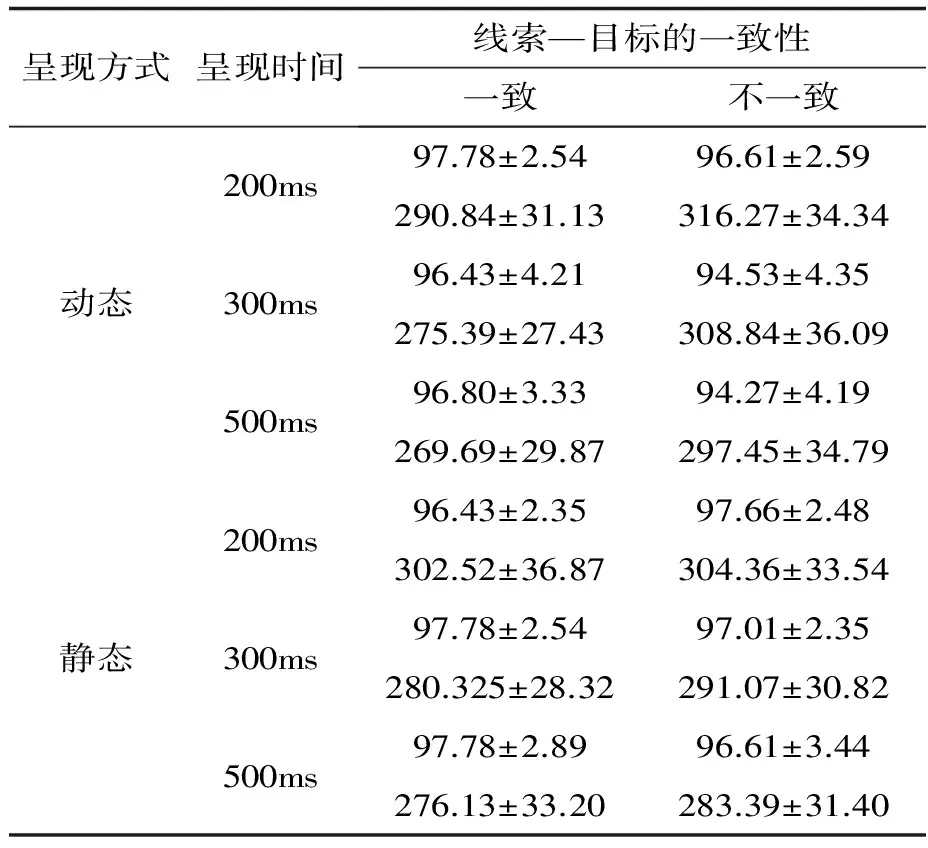

表1为不同注视线索条件下被试对目标刺激的正确率和反应时。对正确率和反应时分别进行2(呈现方式:动态,静态)×2(一致性:不一致,一致)×3(呈现时间:200ms,300ms,500ms)的重复测量方差分析,结果发现:(1)不同呈现方式下的正确率差异显著[F(1,23)=10.52,p=0.004,ηp2=0.314],反应时的差异不显著;(2)不同一致性条件下的正确率和反应时差异均显著[正确率:F(1,23)=16.07,p=0.001,ηp2=0.411;反应时:F(1,23)=107.85,p=0.000,ηp2=0.824],一致条件下的正确率更高,反应时更短;(3)不同呈现时间下的正确率没有差异,而反应时差异显著[F(2,22)=20.30,p=0.000,ηp2=0.649],200ms、300ms和500ms下的反应时分别为303.50ms、288.91ms和281.66ms,两两之间均存在显著的差异(p<0.05);(4)呈现方式与一致性之间的交互作用显著[正确率:F(1,23)=5.25,p=0.031,ηp2=0.186;反应时:F(1,23)=38.82,p=0.000,ηp2=0.628],动态呈现条件时,一致条件下的正确率较高,反应时较短,而在静态呈现条件下,一致条件下的正确率与不一致条件下没有显著差异。

表1 正置面孔时不同注视线索条件下对目标刺激的正确率(%)和反应时(ms)

注:上一行为正确率,下一行为反应时,下同。

2.3.2 注视线索提示效应

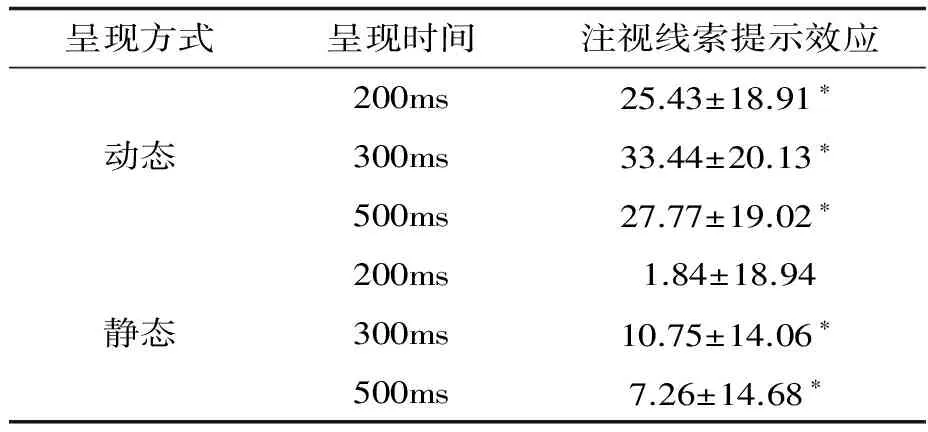

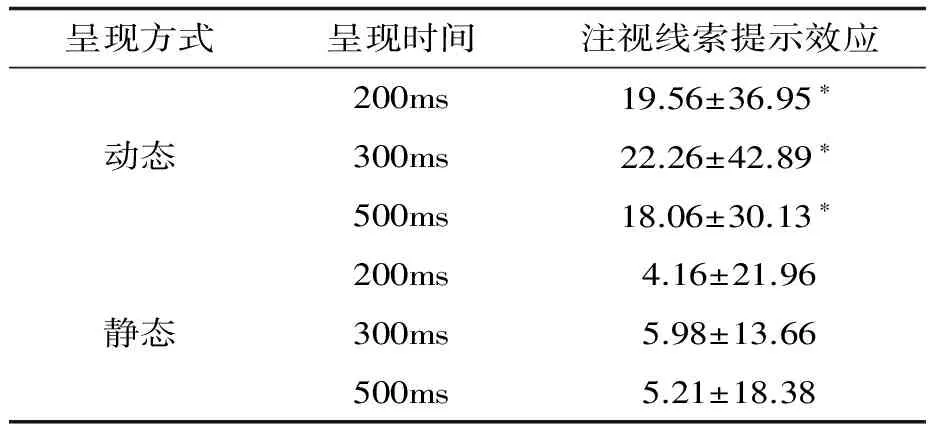

表2列出了不同注视线索条件下的注视线索提示效应(量)。对注视线索提示效应进行检验,结果发现:在动态呈现时,三种呈现时间下的注视线索提示效应均达到显著水平(p<0.05),而在静态呈现时仅在300ms和500ms时才出现显著的注视线索提示效应。

表2 正置面孔时不同注视线索条件下的注视线索提示效应(ms)

注:GCE=不一致条件下的反应时-一致条件下的反应时,下同。

对注视线索提示效应进行2(呈现方式:动态,静态)×3(呈现时间:200ms,300ms,500ms)的重复测量方差分析,结果发现:(1)不同呈现方式之间存在显著差异[F(1,23)=38.82,p=0.000,ηp2=0.628],动态呈现条件下的效应量显著大于静态条件;(2)不同呈现时间下的效应量差异边缘显著[F(2,22)=2.84,p=0.080,ηp2=0.205],200ms、300ms和500ms下的效应量分别为13.63ms、22.09ms和17.51ms,前两者之间的差异达到边缘显著(p=0.073)。

2.4 讨论

注视线索的提示效应在本实验中得到证实,除静态呈现200ms的情景外,其他条件下均存在显著的注视线索提示效应。

动态注视线索显出比静态注视线索更强的注意引导能力。这主要表现在:(1)就注视线索提示效应来说,动态呈现条件下的效应量显著大于静态条件;(2)在一致条件下,动态能比静态提供更强烈的线索引导作用,体现为更短的反应时;(3)在不一致条件下,动态注视能比静态注视产生更大的干扰作用,体现在更低的正确率和更大的反应时;(4)在呈现时间为200ms时,动态注视可出现显著的线索提示效应,而静态注视则没有。

此外,本研究还发现,注视线索的提示效应受呈现时间的影响。在呈现时间为300ms时,注视线索的提示效应达到最大,这可能是线索提示效应和返回抑制综合作用的结果。

2.5 结论

动态和静态注视线索均存在注视线索引导效应,且动态注视线索的效应大于静态注视线索。当呈现时间较短时,静态注视线索并不像动态注视线索一样能引导注意,而动态注视线索的注意线索效应不受呈现时间条件的影响。因此,动态注视线索对注意的引导作用更强。

3 实验二:运动线索在注视线索提示效应中的作用

3.1 实验目的

以往的研究表明,倒置面孔,特别是倒置的眼睛区域,会影响注视线索对个体注意的引导作用(Jenkins & Langton,2003)。通过考察面孔倒置后动态和静态注视线索的提示效应,可以分析眼球运动线索在注视知觉中的作用,即对眼球运动线索和注视线索本身在注意引导中的相对重要性进行比较。

因此,实验二的目的在于:(1)考察注视线索的效应是否会受到面孔倒置的影响,从而进一步验证注视线索对个体注意的引导作用;(2)考察正置面孔中动态和静态注视线索提示效应的差异是由眼球运动线索造成的,还是由注视过程中的运动信息和注视的生态信息共同造成的。

3.2 实验方法

3.2.1 被试

23名(9男14女)大学生被试参加实验。所有被试视力或矫正视力正常,无色盲与色弱,均为右利手,平均年龄约为20~25岁。实验结束后被试可以获得一定报酬。

3.2.2 实验装置和材料

将正置面孔材料倒置,作为面孔倒置材料。其他与实验一相同。

3.2.3 实验设计

与实验一相同。

3.3 结果

剔除小于150ms、大于1000ms的反应时数据。1名被试的反应正确率超过三个标准差。最终22名被试的数据均进入统计。

3.3.1 正确率和反应时

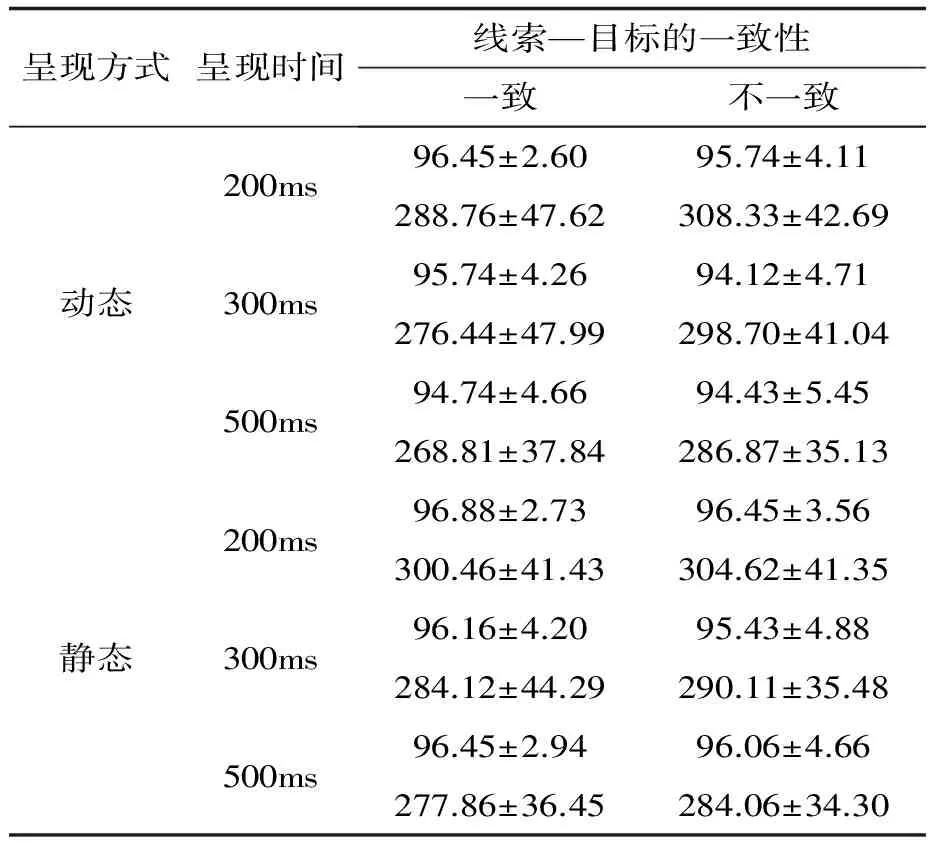

表3为面孔倒置后不同注视线索条件下被试对目标刺激的正确率和反应时。对正确率进行2(呈现方式:动态,静态)×2(一致性:不一致,一致)×3(呈现时间:200ms,300ms,500ms)的重复测量方差分析。结果发现:呈现方式的主效应显著[F(1,21)=7.49,p=0.012,ηp2=0.262];其他主效应及所交互作用均不显著(p>0.05)。

表3 面孔倒置后不同注视线索条件下对目标刺激的正确率(%)和反应时(ms)

对反应时也做类似的2(呈现方式:动态,静态)×2(一致性:不一致,一致)×3(呈现时间:200ms,300ms,500ms)的重复测量方差分析。结果发现:(1)不同一致性之间存在显著差异[F(1,21)=7.88,p=0.011,ηp2=0.273],一致条件下的反应时显著小于不一致条件;(2)不同呈现时间下的反应时差异显著[F(2,20)=23.13,p=0.000,ηp2=0.698],200ms、300ms和500ms下的反应时分别为300.54ms、287.34ms和279.40ms,两两之间的差异均达到显著;(3)呈现方式与一致性之间的交互作用显著[F(1,21)=5.38,p=0.031,ηp2=0.204],两种呈现条件下一致情景的反应时均短于不一致情景,但动态呈现条件下的差异大于静态条件。

3.3.2 注视线索提示效应

表4列出了面孔倒置后不同注视线索条件下的注视线索提示效应(量)。对注视线索提示效应进行检验,结果发现:在动态呈现时,三种呈现时间下的注视线索提示效应均达到显著水平(p<0.05),而在静态呈现时各个呈现时间下的注视线索提示效应均不显著。

对注视线索提示效应进行2(呈现方式:动态,静态)×3(呈现时间:200ms,300ms,500ms)的重复测量方差分析,结果发现不同呈现方式之间存在显著差异[F(1,21)=5.38,p=0.031,ηp2=0.204],动态呈现条件下的效应量显著大于静态条件,而呈现时间及其与呈现条件的交互作用均不显著。

表4 面孔倒置后不同注视线索条件下的注视线索提示效应(ms)

3.4 讨论

实验二在利用倒置面孔破坏了脸部信息之后,发现在任何条件下静态注视线索均没有显示出显著的线索提示效应,因此可以认为注视线索的确是诱发线索提示效应的重要原因。

实验二还显示,动态注视线索仍然表现出显著的线索提示效应,但其效应量(12.71ms)有小于正置情境(17.75ms)的趋势。这一结果提示,动态注视线索所表现出来的线索提示效应优势有可能是由运动线索带来的,即正常情况下动态注视线索效应是眼球运动线索和注视生态线索两部分因素共同作用的结果。

3.5 结论

动态注视线索的优势有可能是由于其眼球运动线索的存在而产生的。

4 总讨论

本研究两个实验的结果均发现,注视线索对个体的注意存在引导作用。Bundesen在2008年提出了注意的视觉理论(theory of visual attention,TVA)(Bundesen & Habekost,2009),认为注意包括过滤(filtering)和分类(pigeonholing)两种选择机制,以及相关值(pertinent value)和偏向值(bias value)两个参数。其中,相关值决定注意哪种类别的客体。在本研究中,无论是静态注视线索还是动态注视线索,均提高了与注视线索方向一致区域的信息相关值,从而引导了被试的注意。

在动态呈现注视线索时,个体在200ms、300ms以及500ms这三个呈现时间条件下都表现出了显著的线索提示效应,而静态注视线索则需要在300ms左右才能显示出显著的线索提示效应。这说明,与静态注视线索相比,动态注视线索是更稳定、更强大的社会提示线索。本研究也发现,当呈现时间为300ms时,动静态注视线索的线索提示效应量均达到一个峰值,这与Langton和Bruce之前的研究一致(Langton & Bruce,1999)。

以往研究对于倒置面孔破坏注视线索的研究局限在静态注视面孔中(Jenkins & Langton,2003),而本研究通过两个实验的对比发现,动态注视线索优势很可能是由眼球运动线索产生的,注视线索中本身的生态信息似乎对正置面孔与倒置面孔的差异并没有明显的影响。后续研究可进一步探究在呈现动态注视线索的情境下,眼球运动线索与注视生态信息的相互关系,如动态呈现的倒置面孔中是否仅仅含有眼球运动线索。

以往研究还发现,头部和身体运动(Frischen et al.,2007)、表情(Ganel,2011)、心理归因(Tuefel et al.,2010)以及面孔性别(Bayliss,Pellegrino,& Tipper,2005)等对注视线索存在影响。那么这些变量会对动态注视线索会产生怎样的影响?这也是后续研究需要探讨的重要问题。

总之,注视知觉在高级社会认知能力(心理理论、语言习得与社会交往)的发展中有重要作用。对注视知觉的特征及其机制进行研究,有助于揭示个体推测他人行为意图的机制,加深对社会认知与人际交往等心理活动的理解。此外,关于孤独症的研究表明,孤独症表现出的低信息聚合能力和低心理理论发展水平,与注视信息的加工存在一定的关联(Pellicano,Maybery,Durkin,& Maley,2006)。因此,本研究对孤独症及相关理论的研究也具有一定的现实意义。

5 总结论

(1)动态注视线索和静态注视线索均能引导个体的注意转移;动态注视线索并不受呈现时间条件的影响,而静态注视线索在较短呈现时间(200ms)的条件下无法产生有效的注视线索提示效应。

(2)动态注视线索的线索提示效应显著强于静态注视线索,这一差异有可能是眼球运动线索导致的。

王妍,罗跃嘉.(2005).大学生面孔表情材料的标准化及其评定.中国临床心理学杂志,13(4),396-398.

张智君,赵亚军,占淇涛.(2011).注视方向的知觉对注视追随行为的影响.心理学报,43(7),726-738.

Arsalidou M.,Morris D.,& Taylor M.J.(2011).Converging evidence for the advantage of dynamic facial expressions.Brain,24,149-163.

Bayliss,A.P.,di Pellegrino,G.,& Tipper,S.P.(2005).Sex differences in eye gaze and symbolic cueing of attention.QuarterlyJournalofExperimentalPsychology:HumanExperimentalPsychology,58A,631-650.

Böckler,A.,van der Wel,R.,& Welsh,T.N.(2014).Catching eyes:Effects of social and nonsocial cues on attention capture.PsychologicalScience,25(3),720-727.

Bundesen,C.,& Habekost,T.(2008).PrinciplesofVisualAttention:LinkingMindandBrain(Oxford Psychology Series).Oxford,UK:Oxford University Press.

Frischen,A.,Bayliss,A.P.,& Tipper,S.P.(2007).Gaze cueing of attention:Visual attention,social cognition,and individual differences.PsychologicalBulletin,133,694-724.

Ganel,T.(2011).Revisiting the relationship between the processing of gaze direction and the processing of facial expression.JournalofExperimentalPsychology:HumanPerceptionandPerformance,37(1),48-57.

Hermens,F.(2015).Fixation instruction influences gaze cueing.VisualCognition,23(4),432-449.

Hermens,F.,& Walker,R.(2012).Do you look where I look? Attention shifts and response preparation following dynamic social cues.JournalofEyeMovementResearch,5,1-11.

Hietanen,J.K.,& Leppänen,J.M.(2003).Does facial expression affect attention orienting by gaze direction cues?JournalofExperimentalPsychology:HumanPerceptionandPerformance,29,1228-1243.

Horstmann,G.,& Ansorge,U.(2009).Visual search for facial expressions of emotions:A comparison of dynamic and static faces.Emotion,9(1),29-38.

Jenkins,R.,Beaver,J.D.,& Calder,A.J.(2006).I thought you were looking at me:Direction-specific aftereffects in gaze perception.PsychologicalScience,17,506-513.

Jenkins J.,& Langton R.H.(2003) Configural processing in the perception of eye-gaze direction.Perception,32,1181-1188.

Kaulard,K.,Cunningham,D.W.,Bülthoff,H.H.,& Wallraven,C.(2012) The MPI facial expression database:A validated database of emotional and conversational facial expressions.PLOSONE,7,e32321.

Langton,S.R.H.,& Bruce,V.(1999).Reflexive visual orienting in response to the social attention of others.VisualCognition,6,541-567.

Meltzoff,A.N.,& Brooks,R.(2008).Self-experience as a mechanism for learning about others:A training study in social cognition.DevelopmentalPsychology,44,1257-1265.

Pellicano,E.,Maybery,M.,Durkin,K.,& Maley,A.(2006).Multiple cognitive capabilities/deficits in children with an autism spectrum disorder:“Weak” central coherence and its relationship to theory of mind and executive control.DevelopmentandPsychopathology,18,77-98.

Posner,M.I.,& Cohen,Y.A.(1984).Components of visual orienting.In H.Bouma,& D.G.Bouwhuis (Eds.),AttentionandPerformanceXVII:ControlofVisualProcessing,32,531-556.Hillsdale,NJ:Erlbaum.

Takahashi,K.,& Watanabe,K.(2013) Gaze cueing by pareidolia faces.I-Perception,4(8),490-492.

Teufel,C.,Alexis,D.M.,Clayton,N.S.,& Davis,G.(2010).Mental-state attribution drives rapid,reflexive gaze following in human adults.Attention,Perception,&Psychophysics,72(3),695-705.

Yamada,Y.,Kawabe,T.,& Miura,K.(2008).Dynamic gaze cueing alters the perceived direction of apparent motion.Psychologia,51,206-213.

The Influence of Dynamic and Static Gaze-Cueing upon Attention Shift:Role of Movement Cues

ZHANG Zhi-jun,TANG Yi,ZHANG Xu-kun,ZHANG Zhen-hao

(Department of Psychology and Behavioral Science,Zhejiang University,Hangzhou 310028,China)

Two experiments were conducted to explore the difference between the influences of dynamic and static gaze-cueing upon attention and the role of movement cues.Experiment 1 used a gaze-cueing paradigm to examine the effects of dynamic and static gaze-cueing upon attention on attention shift in three different displayed times.It is found that both dynamic and static gaze-cues could cause attention shift,and the former was much powerful over the latter.Dynamic gaze-cue effects (GCE) were also stable over three time conditions.Experiment 2 used inverted faces to decompose the face characters as well as gaze-cueing.Results showed that GCE did not exist under the static conditions.However,the dynamic gaze shared a similar result with the result of Experiment 1.This means that the superiority of dynamic gaze-cueing compared with the static gaze-cueing is due to the movement cues of eyes.

gaze-cueing,gaze-cueing paradigm,gaze-cueing effect,movement cue

* 教育部人文社会科学研究规划基金(11YJA190025);国家自然科学基金(31371039)。

B842

A

1006-6020(2015)-03-0195-08

** 通信作者:张智君,男,浙江大学心理行为科学系教授,博士生导师,E-mail:zjzhang@zju.edu.cn。