基于胜任特征的企业高层管理者可雇佣性研究

2015-06-22汪金龙申会通

汪金龙 申会通

(安徽财经大学, 安徽 蚌埠 233030)

企业管理

基于胜任特征的企业高层管理者可雇佣性研究

汪金龙 申会通

(安徽财经大学, 安徽 蚌埠 233030)

依据国内外比较成熟的胜任特征理论,特别是企业高层管理者的胜任特征理论,以国内外学者关于不同视角、不同对象的可雇佣性研究成果为依托,结合我国国情与企业管理的实际情况,设计我国企业高层管理者的可雇佣性量表,并通过问卷调查与个别访谈等方式获取相关研究数据并开展统计分析,构建出我国企业高层管理者的可雇佣性构成要素的理论模型。研究结果表明,我国企业高层管理者可雇佣性主要包含正直与诚信、知识与经验、工作态度、应变与创新、领导与关怀、沟通与学习六个维度,具体包括22项可雇佣性因素。

胜任特征;企业高层管理者;可雇佣性

一、引言

可雇佣性是指劳动者(或员工)个人为了获取工作或维持当前工作所需具备的各种知识、技能、能力等。[1]在信息化和全球化的市场经济条件下,人力资源已经成为世界各国经济与社会发展的战略性资源,企业的健康发展和国家的经济繁荣依靠劳动者的知识、技能、能力的提升,这已被无数的企业乃至国家发展实践所证明。[2]鉴于此,可雇佣性已经逐渐成为企业组织在人才获取、人才培养以及量才用人等方面关注的重点,也成为国内外学者们研究的一项重要内容。

当前,国内外学者对可雇佣性的研究主要是从雇主视角、大学生视角和员工视角进行的,鲜见有针对企业高层管理者的可雇佣性研究。企业高层管理者是社会经济发展职能的承担者,他们的管理才能是推动社会经济发展的主要因素之一。如果企业的高层管理者没有专业的管理知识、技能等,是难以担当一个公司的高层管理工作的。在我国企业规模不断扩大和利润不断增加的同时,我国企业的管理水平并没有与企业规模和收益同步提高。虽然涌现出了不少优秀的企业家和职业经理人,但仍不能和我国企业的发展相匹配,更是远远落后于西方国家。本文选择我国企业高层管理者为研究对象,对其可雇佣性展开系统研究,并构建其可雇佣性模型,以便为高层管理者的选拔、培养等提供参考依据。

二、相关研究综述

(一)可雇佣性的研究

“Employability”一词最先出现于二十世纪初期的英国。西方国家对“Employ-ability”的研究已经较为成熟,并形成了比较完善的理论体系,同时也有效地与管理实践活动紧密结合。尽管如此,不同学者对可雇佣性的概念仍没有达成一致。我国学者对可雇佣性的研究起步较晚,上世纪五十年代才引入这一术语,并且国内学者在翻译“Employability”时也存在差异,有的学者将其翻译成“就业力”或“就业能力”,但谢晋宇、宋国学(2005)认为,“Employability”是“employable”一词的名词形式,不能简单地翻译成“就业能力”,而应该翻译成“可雇佣性”。[3]随后,国内学者对“Employability”的研究越来越深入,目前,大多数国内学者均接受了“可雇佣性”这一译法,本研究也采用“可雇佣性”这一术语。

目前,学者们关于可雇佣性的定义仍没有达成一致,不同的学者和组织机构有不同的观点。可雇佣性是促使个人更可能获得就业和成功地选择职业的一系列的成就、理解力、各种技能和个人属性的有机结合,[4]是使个人能很好地就业并使他们能够满足选择的职业所需要的各种能力、理解力和个人特质等,是个体获得和维持工作、并在工作中进步以及应对工作和生活中出现变化的能力。[5]尽管各学者和组织机构对可雇佣性定义没有达成一致,但他们对可雇佣性的理解在本质上没有实质区别,即认为可雇佣性是为了获得一定的工作而应具备的某些知识、技能和个人特质等。因此,本文认为可雇佣性是指个人为了获取工作或维持当前工作所需具备的各种知识、技能和个人特质等。除此之外,可雇佣性还应包含影响个人工作的内外部环境等要素,如家庭环境、经济环境、劳动力市场状况等。

(二)胜任特征的研究

McClelland于1973年在《American Psychologist》一文中首先提出“Competence”一词,并将其定义为:与工作或业绩中其他重要成果有着直接关系的知识、技能、能力、特质或动机,是个体在工作中取得成功的决定性因素。[6]而大多数学者都把胜任特征定义为能区别优秀绩效与普通绩效的要素,指出胜任特征是一个人所拥有的、能够在某个工作岗位或职务上取得优秀绩效的特征,包括知识、技能、个人特质、动机、自我形象、社会角色及其他所使用的知识实体等。[7]国内学者通过实证研究得出,组织承诺、影响力、成就动机、信息捕捉、人际洞察力、团队合作、积极性、顾客服务导向、自信心和发展他人这10项要素构成了我国通信行业高层管理者的胜任特征模型。[8]

(三)可雇佣性与胜任特征关系的研究

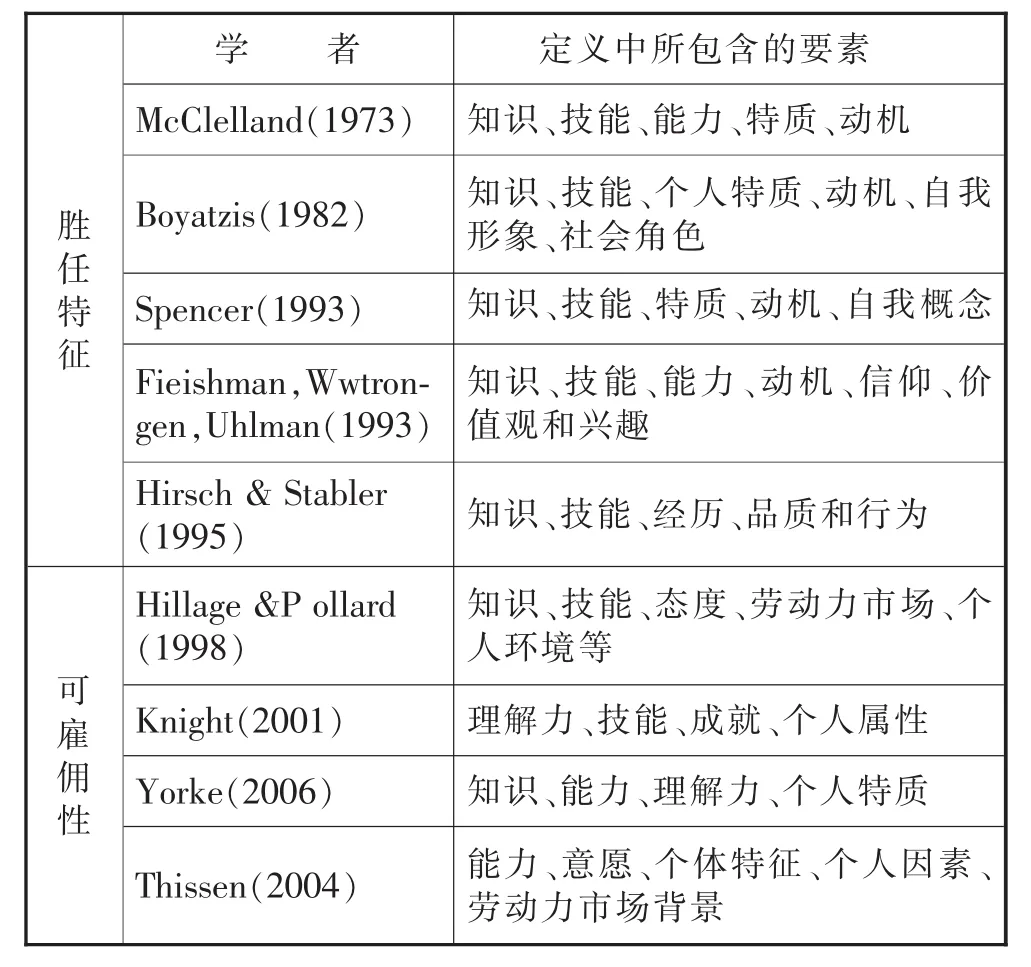

胜任特征与可雇佣性既有区别,又有密切的联系。它们具有共同的核心,两者属于同一范畴的术语。[9]但两者也存在着区别,例如研究视角、影响因素等不同。关于两者的关系,我们可以通过对其内涵的比较等来寻求。两者对比如下表1所示:

表1 胜任特征与可雇佣性定义的比较

1.胜任特征与可雇佣性有共同的核心

虽然学者们对胜任特征的概念没有达成一致,但都从不同的角度或表达方式阐述了胜任特征都包含了知识、技能、能力、个人特质及自我概念(形象)等要素。可雇佣性包含了知识、技能、能力、个人特质、个人环境及劳动力市场环境等要素。显然,知识、技能、能力与个人特质是胜任特征与可雇佣性的共同核心。甚至可以说可雇佣性要素包含了胜任特征,因为胜任特征中所包含的自我形象、自我概念要素有的学者是将其归类于个人特质的。胜任特征与可雇佣性有共同的核心,或者胜任特征是可雇佣性要素的一部分,这也是本研究的理论基础,并且也为本研究的问卷设计提供了重要的变量来源。

2.组成要素存在一定的差异

从内涵上来看,胜任特征与可雇佣性最大的区别在于后者除了包含两者共同的核心要素之外,还包含了个人环境与劳动力市场环境这两个因素。通过对不同学者研究成果的理论回顾所归纳出的表1中关于两者包含要素的对比可以看出,个人环境与劳动力市场环境是两者最根本的区别。家庭环境、工作文化及接近资源的机会,如家庭责任、积极工作的文化氛围、社会资本、交通、正式与非正式机构的支持等个人环境,以及劳动力市场、地方与地区或其它需求的水平、宏观经济、招聘状况、雇佣政策等外部因素都会对个人的可雇佣性产生影响。[10]例如,在经济发展状况不好的时期,劳动力供给大于需求的状况下,雇主就会对雇员要求苛刻,此时,个人需要具备较强的可雇佣性才能寻找到适合的工作。而在相同的背景下,胜任特征就不受劳动力市场状况的影响,不会因为人多而对岗位的胜任能力要求就高。除此之外,可雇佣性受家庭环境、招聘状况、雇佣政策等因素的影响,但胜任特征就不受这些因素的影响。

三、研究设计

(一)高层管理者界定

关于企业高层管理者范畴的界定,不同的学者有不同的看法,甚至理论层面与实际应用中也总是存在着差异。本文参考学者们关于高层管理者团队的界定,并参照我国《公司法》的相关规定,结合我国的经济、文化背景等现实因素,最终将企业高层管理者界定为从事于企业执行层面的高级管理人员,具体包括董事长、总裁、总经理、副总经理、总经理助理、总工程师、总会计师、人力资源总监、财务总监、营销总监等。

(二)量表开发及要素定义

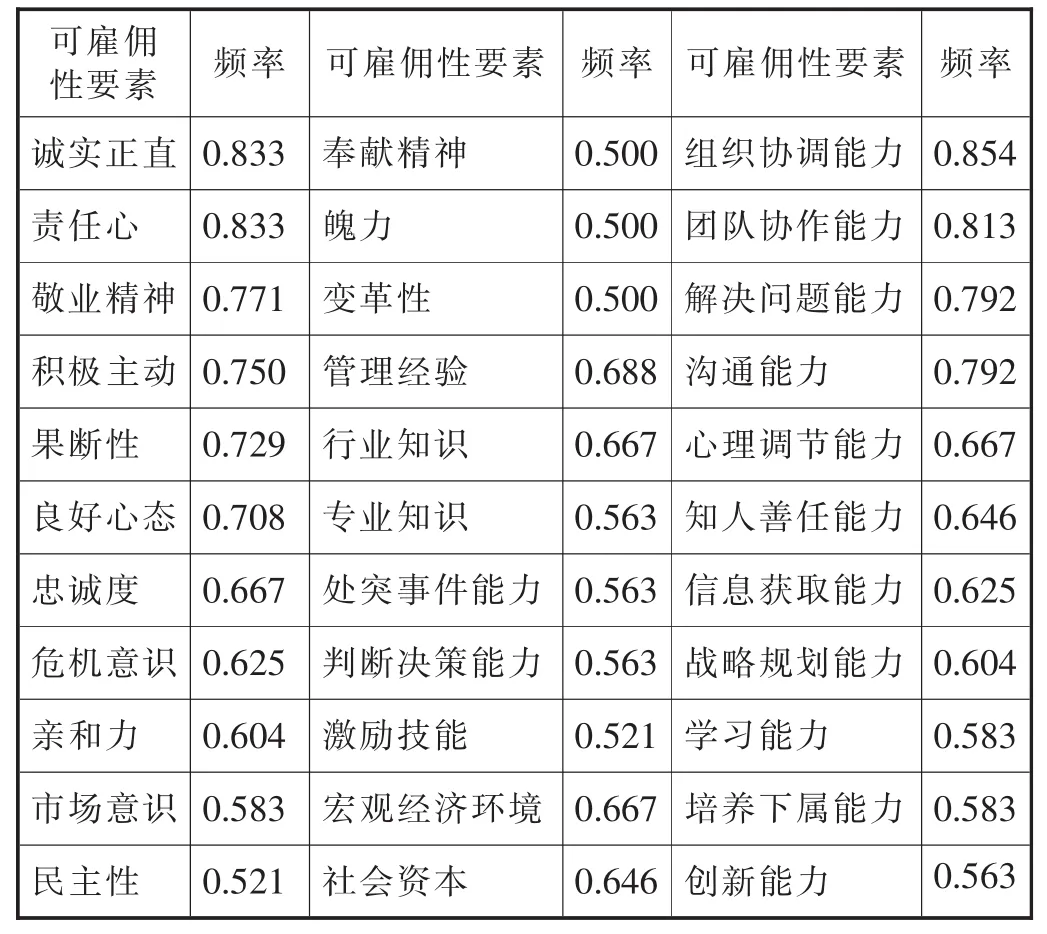

本研究根据已有的关于高层管理者胜任特征与可雇佣性技能的研究成果,对不同学者或组织机构提出的高层管理者胜任特征和可雇佣性技能包含的要素进行汇总和比较,并听取专家小组的意见,设计了本研究的第一份问卷,即问卷1——企业高层管理者可雇佣性评价要素调查问卷。该问卷共列出了70项可能的高层管理者可雇佣性要素,要求被试者(高层管理者)从中选择其认为对高层管理者可雇佣性而言最为重要的因素应该有哪些。然后,对所回收问卷1的数据进行分析,主要是作频率的计算分析,目的是为了求得70项要素中被调查对象选择的频率,并将频率大于0.5的因素作为设计问卷2的指标,因为频率大于0.5说明该因素被超过半数以上的被试者所选择,我们将其认定为可能的高层管理者可雇佣性构成要素,据此设计问卷2——企业高层管理者可雇佣性要素的重要程度评价问卷。

第一份问卷的调查结果显示,在所有70项高层管理者可雇佣性因素中频率大于0.5的有33项,统计结果如表2。另外,在第一份问卷的调查过程中,有的被试者认为个性特征与能力技能中的某些指标含义是重复的。为此,在听取专家小组的建议的基础上,将“市场意识”与“危机意识”合并为“商业意识”;将个性特征中的“变革性”与能力技能中的“创新能力”两者取其一,即保留了“创新能力”;将“心理调节能力”删除,保留“良好心态”。因此,所设计的第二份问卷包含了30个可雇佣性因素。

表2 频率大于0.5的33项高层管理者可雇佣性构成要素

另外,本研究参考Boyatzis(1982)、Lewis(2002)、时勘和王继承等(2002)、赵曙明(2007)、Ronald&Colin(2005)、Knight&Yorke(2001)、Forrie&Sels(2003)、Mcquaid.R(2005)等学者对胜任特或可雇佣性因素的定义,对高层管理者可雇佣性因素的定义见表3。

表3 高层管理者可雇佣性各构成要素的定义

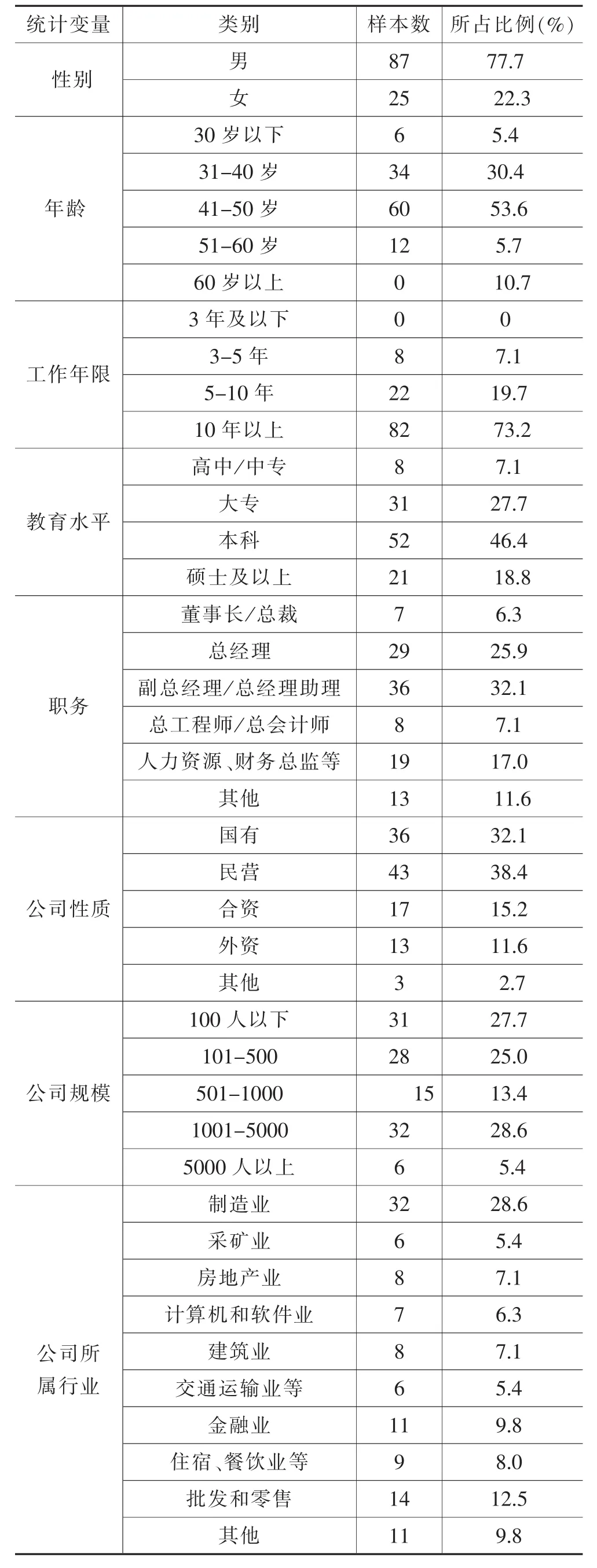

表4 高层管理者的样本结构

四、实证研究

(一)样本选取

本研究的调查对象来源于江苏、上海、浙江、安徽、大连等地区的企业,以访谈并现场发放问卷和通过电子邮件的方式发放问卷为主。第一份调查问卷发放70份,回收53份,剔除信息不全、漏选等无效问卷后,得到有效问卷48份,有效问卷率90.6%。第二份调查问卷发放180份,回收136份,通过反转题等方式剔除无效问卷后,得出有效问卷112份,有效问卷率82.4%。

(二)样本结构分析

在所收集的第二份问卷的112份样本中,其性别、年龄、工作年限、教育水平等情况分布如表4所示。

(三)因子分析

本文对高层管理者对可雇佣性构成要素重要程度的评价进行了探索性因子分析,目的是为了探求高层管理者的可雇佣性模型应该分为哪些维度,及各维度应包含哪些要素。

在做因子分析之前,需要对问卷数据进行KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)和巴特利特球形(Bartlett)检验,以验证本文数据是否适合做因子分析,检验结果如下表5所示:

表5 KMO和Bartlett的检验结果

从上表中可以看出,该样本的KMO值为0.827,说明本文是非常适合做因子分析的。另外,从上表中得出巴特利特球形检验的自由卡方值为882.336,显著性概率为0.00,小于显著性水平0.05,因此拒绝巴特利特球形检验的零假设,表明了数据之间有共同因子存在,适合做因子分析。

在上述基础之上,本文采用主成分分析法,对企业高层管理者的可雇佣性因素进行了因子提取,具体统计数据如下表6所示。

从表6中可以看出,基于特征值大于1的因子有六个,即可提取六个公因子,并且六个公因子的累计贡献率为66.224%,即原变量总方差的66.224%可以由这六个公因子来解释,基本反映了原变量的大部分信息。

同时,通过极大正交旋转后的因子载荷矩阵如表7所示。

表6 解释的总方差

通过极大正交旋转进行因子矩阵旋转,共提取了六个公因子(维度),因子载荷矩阵如上表所示,六个因子的含义如下:

公因子1:奉献精神(V5)、敬业精神(V3)、商业意识(V4)、责任心(V2)、信息获取能力(V21),旋转后的方差贡献率为13.026。该因子主要反映的是高层管理者对工作的态度,因此,我们将该维度命名为“工作态度”;

公因子2:诚实正直(V10)、民主性(V8)、良好心态(V6)、果断性(V12),旋转后的方差贡献率为12.949。该因子反映的是高层管理者的个性特征及个人品质,因此,我们将该维度命名为“个性与品质”;

公因子3:组织协调能力(V25)、判断决策能力(V23)、解决问题的能力(V15)、忠诚度(V7),旋转后的方差贡献率为2.449。该因子主要涉及的是高层管理者的判断解决问题的管理能力,因此,我们将该维度命名为“管理技能”;

公因子4:行业知识(V27)、专业知识V28)、管理经验(V26)、社会资本(V30),旋转后的方差贡献率为12.201。该因子主要涉及的是高层管理者的知识及资本要素,因此,我们将该维度命名为“知识与资本”;

公因子5:知人善任能力(V24)、培养下属的能力(V20)、宏观经济环境(V29)、学习能力(V17),旋转后的方差贡献率为.087。该因子反映的是高层管理者对下属的培养及自身的学习能力,因此,我们将该维度命名为“学习与培养”;

公因子6:积极主动(V1)、沟通能力V16),旋转后的方差贡献率为6.512。该因子反映的是高层管理者积极的态度及个人的沟通能力,因此,我们将该维度命名为“主动与沟通”。

上述这六大类要素初步构建了高层管理者可雇佣性的六维结构模型,即“工作态度”、“个性与品质”、“管理技能”、“知识与资本”、“学习与培养”、“主动与沟通”,这六个维度共包含了23项具体的高层管理者可雇佣性要素。

五、结论与讨论

(一)研究结论

本文采用文献参考法、问卷调查法与专家咨询等方法或途径,对高层管理者可雇佣性因素进行了系统的理论及实证分析,构建了高层管理者可雇佣性模型。该模型认为,高层管理者可雇佣性包含工作态度(奉献精神、敬业精神、商业意识、责任心、信息获取能力)、个性与品质(诚实正直、民主性、良好心态和果断性)、沟通与管理(组织协调能力、判断决策能力、解决问题的能力和沟通能力)、知识与经验(行业知识、专业知识和管理经验)、学习与培养(知人善任能力、培养下属的能力和学习能力)、外部因素(宏观经济环境和社会资本)等六个维度。

(二)研究的局限性

表7 旋转成份矩阵a

在本文的研究过程中,虽然尽了最大的努力想使该研究具有更强的科学性、规范性等,但由于个人的能力有限,以及其他因素的影响,本文仍存在许多不足之处:

(1)本文虽然尽量使样本的选取更具有代表性和广泛性,但由于受多种因素的限制,样本的选取范围仍不够广泛,样本量也不是很大。所以,本研究所构建的高层管理者可雇佣性模型代表性可能并不是很强。

(2)由于国内外鲜有关于高层管理者可雇佣性的研究,所以,本研究设计的调查问卷可能会有一定的主观倾向,对可雇佣性要素的定义或举例很难找到具有权威性的参考文献,可能会给被试者造成理解上的误差,从而影响数据质量和分析结果。

[1]Hillage J,Pollard E.Employability:Developing a Framework for Policy Analysis[J].Research Briefing Department for Education and Employment,1998,(85):213-226.

[2]Brown,D.W.and Konrad,A.M.Job Seeking in a Turbulent E-conomy:Social Networks and the Importance of corss-industry Ties to Industry Change[J].Human Relations,2001,54(8):1015-1044.

[3]谢晋宇,宋国学.论离校学生的可雇佣性和可雇佣性技能[J].南开学报(哲学社会科学版),2005,(2):85-92.

[4]Knight.Employability and Assessment[J].Skills Plus-a paper Prepared for the Fourth Colloquium,2001,10(3):111-117.

[5]Yorke.Employability in higher education:what is or what is not[J].Enhancing student employability coordination team&LTSN generic center,2003,(26):24.

[6]McClelland D C.Testing for Competence Rather than for Intelligence[J].Journal of American Psychologist,1973,6(28):1-14.

[7]Boyatzis R.A competent manager:a model for effective performance[M].New York:John Wiley&Sons,1982,(7):111-119.

[8]时勘,王继承,等.企业高层管理者胜任特征评价的研究[J].心理学报,2002,(3):306-311.

[9]宋国学.可雇佣性与胜任能力的关系解析[J].内蒙古财经学院学报,2008,(5):60-63.

[10]Ronald W.McQuaid,Colin Lindsay.The Concept of Employability[J].Urban Studies,2005,42(2):197-219.

Research on Executives’Employability from the Perspective of Competencies

Wang Jin-long,Sheng Hui-tong

(Anhui University of Finance and Economics,Bengbu Anhui 233000,China)

According to mature competency theories,especially those of executives,based on researching findings from various perspectives and about various objects,combining with realities of China and Chinese enterprises,the author designed the employability questionnaire and conducted individual interviews for executives.Based on the statistical analysis of the data,the author constructs the theoretical model of executive employability components.The result indicates that Chinese executives’employability consists of 22 factors,which can be classified into the following 6 dimensions as integrity and honesty,knowledge and experience,working attitude,adaptability and innovation,leadership and consideration,communication and learning.

competencies;executives;employability

F727.92

A

1672-0547(2015)03-0048-06

2015-04-12

汪金龙(1965-),男,安徽财经大学工商管理学院教授;申会通(1987-),男,安徽财经大学工商管理学院硕士研究生。

教育部人文社会科学研究一般项目“企业高层管理者可雇用性研究”(10YJA630145)。