以人为本,促进学生的自由学习

2015-06-18赵娟

【关键词】演教学设计,以人为本,三维目标,古代商业

[中图分类号]G63 眼文献标识码{眼文章编号}0457-6241(2015)11-0026-05

“以人为本”是教育的追求理念,新课程改革中的课堂教学倡导的是“把课堂还给学生”,让学生在课堂中成为学习的主人,让学生的主体性、能动性、创造性得以充分的体现,促进学生全面、和谐、持续的发展。本文以《古代商业的发展》一课为例,试图将“以人为本”的教育理念阐释一二,浅思简言,与诸位分享。

一、从人的认知水平和认知能力出发设计教学,实现复杂的知识简单化。

从教材地位看,《古代商业的发展》隶属于“古代中国经济的基本结构与特点”这一专题。本专题讲述的是古代中国不同时期经济的基本结构和特点,虽然中国古代是农耕文明,但是商业与农业、手工业有着密不可分的联系,是古代经济结构的一个重要组成部分。此外学习这一课对我国建立社会主义市场经济体制也有巨大的借鉴作用。

从教材内容看,本课讲述了从先秦到明清商业的发展概貌,列举了伴随商业发展而出现的代表性商业城市,勾画了古代中国对外贸易的基本线索。教材内容比较枯燥,头绪多、历史概念多,涉及时间长,专业性强,学生不易掌握。

从学生情况看,高一学生对于历史事物的理解、分析、概括及比较的能力都有待提高,同时还未形成高度的自觉性和独立性。但是他们对事物充满兴趣,具备一定的社会观察、阅读理解和逻辑分析的自主学习能力。

基于以上分析,笔者的知识能力教学思路是:抽象的知识生活化,乏味的知识趣味化,专业的知识通俗化。

教学设计的大方向确定之后,就要思考具体的设计思路。如何使不亲近学生的知识变得亲切?如何使无生命的商业“活”起来?在笔者看来,人是历史最好的见证,是历史发展的活化石。经济活动是人从事的活动,如果能够通过学生熟悉的商人生活反映不同时期商业发展情况,就可以拉近教学内容与学生之间的距离;如果选取的商人足够有代表性,就可以引导学生窥一斑而见全豹,进而实现教学目标;如果能再发掘商人身上的“笑点”,就可以将枯燥的内容变得生动有趣、吸引学生的眼球、激发学生的学习兴趣和参与热情。于是,笔者决定制作一个“古代中国富豪榜”,向学生提供熟悉的、有趣的、真实存在的大富豪及其生活经历,以此作为推进课堂进程的履带。

二、以人的生活经历推进教学,在阅读中实现方法的积累和能力的提升。

在搜索、阅读大量的材料后,笔者最终筛选出以下几位作为带动商业发展和教学进程的“大富豪”:商人的鼻祖、春秋战国时期的范蠡和子贡、唐玄宗年间长安首富王元宝、著名晋商代表乔致庸。也许有人会质疑:为何偏偏缺少宋朝“富豪”?笔者的考虑是:宋朝商业发展的高度可谓是闻名全球,笔者也曾试着寻找宋时大贾,但是所能找到的商人或者不够大,或者没有事迹,甚至不少连完整的姓名都搞不清,缺少代表性,这是原因之一。笔者的另一思考是:宋代发生的商业革命“对整个欧亚大陆有着重大意义”,与其苦寻大商人,不如感悟小商贩和寻常百姓的经历,或许更能感受到宋朝商业发展的平民化和普遍性,更能感受到历史即生活。

人物确定了,如何发挥他们穿针引线、推动教学的作用?如何促进学生在学习中实现方法的积累和能力的提升?

首先,以时间为经线,以人物为坐标点,体悟不同时期商业发展概貌。

春秋战国,天下大变,“工商食官”局面被打破,资产雄厚的大商人粉墨登台,“陶朱事业,端木生涯”为后世商人津津乐道。但是,学生对此既熟悉又陌生。利用学生这种模糊又好奇的心理,笔者选取一副对联用于导入新课:上联“管鲍高风,雷陈遗概”,对句“陶朱事业,端木生涯”。并告知学生,上联四人重情重义,下联两人事业有成,下联一般被悬挂在商铺中,个中原因,本课即将揭晓。

本环节的设计意图,不仅仅在于激发学生的好奇心,引人入胜,还在于为之后的教学做好铺垫,前后呼应。因为“古代中国富豪榜”上最先亮相的两位即是范蠡和子贡。当学生发现陶朱公就是与西施传绯闻的范蠡、端木赐居然就是孔门七十二贤人之一的子贡时,怎能不感到亲切呢?原来这些人就是当时富可敌国的私商啊。

唐开元年间“第一款爷”王元宝,一般人并不熟悉,但是他白手起家的故事学生爱听。此外,据传因为王元宝而延续下来的过年吃发菜、五月初五迎财神的传统至今仍渗透在常州人的生活中,每个学生对之都非常熟悉。对于王元宝的“利用”,笔者设计了一个“历史的假想”,假想白手起家的王元宝在致富过程中遇到了困惑和麻烦,设计出三个情境问题:

1.公元756年五月初五,长安首富王元宝,欲带1000贯钱(1贯=1000个铜钱=6.4斤)去颜神(今山东博山)买琉璃,途中,他要怎么解决住宿问题?

2.大量的铜钱带着吃饭、睡觉很不方便,你能否帮他找个地方寄存一下?

3.王元宝的生意越做越大,一次他要带5000贯钱去买琉璃,这么重的铜钱实在是负担,有没有更轻松、便捷的办法?

学生帮助王元宝解决了这些难题,对于唐朝商业发展概况、特别是唐朝金融业的发展也就有了了解。

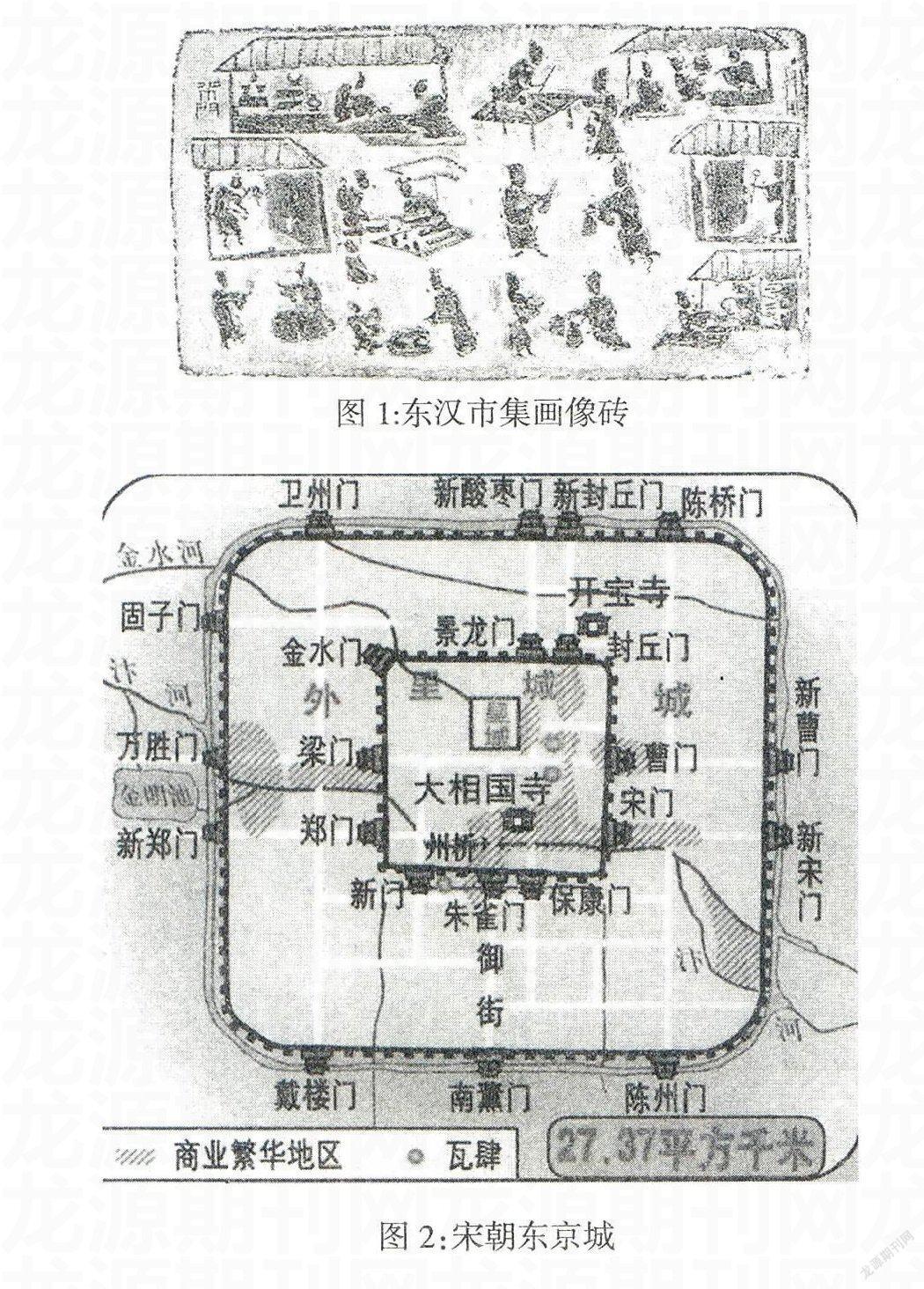

时间指向宋朝,一幅长525厘米的《清明上河图》再现了宋都汴京商业兴旺、交通繁忙的热闹景象。无论是从其在商业发展史上的地位看,抑或是从教材结构、教学重难点方面考虑,笔者都认为有必要把宋朝商业从历史的长河中独立出来,详细探究。

至于明清,商帮风光无限,选择晋商乔致庸,是因为铺天盖地的影视剧早已将他和他的乔家大院带入寻常百姓家,学生比较熟悉;同时,乔致庸89年的人生经历也浓缩着明清商业发展的概貌。在此环节,笔者择取三段有关乔致庸经商的史料:

材料1:清代晋中商人开设的著名茶庄有100多家,形成了一条由南至北可与丝绸之路相媲美的茶叶之路。……乔致庸贩茶的过程中,南到武夷山,北至恰克图,在武夷山的茶砖上印下了茶庄的标记,在恰克图的货物上印下了复字号的标志……

——《乔致庸与乔家商业》

材料2:当时天下的生意主要就是6种:粮、油、丝、茶、盐、铁。盐、铁从来都是朝廷控制,乔家基本没有涉足。粮油生意主要是乔家在包头的复字号做……乔家单是丝茶生意,直接间接就关系到上万人的生计。

——《晋商乔致庸的传奇人生》

材料3:提出“汇通天下,货通天下”的口号。光绪十年,乔致庸把大德兴改为大德通,同年专门成立了大德丰票号,专营汇兑。在乔致庸经营下,后来大德通和大德丰都成为全国屈指可数的大票号。

——《晋商乔致庸的传奇人生》

引导学生阅读材料、解析材料,从地域范围、商品来源、金融发展等方面概括明清商业发展表现。通过材料的阅读和分析,学生对于明清时期区域间长途贩运业的发展、商业与小农经济的联系、金融汇兑业的发展等情况都会有直观的认识,同时,阅读材料、解读信息、阐释历史等能力也得到了锻炼和提升。

其次,以宋朝为节点,回归历史现场,探寻古代商业发展的全貌。

在古代商业的教学中,宋朝的商业革命是毫无疑问的教学重点。重点的突破需要“动”起来:动教材,动学生。

宋朝的商业是繁荣的,宋朝老百姓生活的幸福指数是非常高的。何出此言?用史料说话:

材料4:凡市,以日中击鼓三百响,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。

——《唐六典》卷二十

八方辐辏,万国咸通,集四海之珍奇皆归市易,会万区之异味悉在庖厨……

——(宋)孟元老《东京梦华录》

太祖乾德三年(公元965年)四月十三日,召开封府令,京城夜市至三鼓已来,不得禁止。

——《宋会要辑稿·食货六七》

材料5:市井经纪之家……夜市直至三更尽,才五更又复开张。如耍闹去处,通晓不绝……盖都人公私营干,夜深方归也。又东十字大街……茶坊,每日五更点灯博易,买卖衣服、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子。

——(宋)孟元老《东京梦华录》

今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。

——(宋)陆游《杂赋》

材料6:南宋时,海盐县澉浦镇所辖南北5里,东西12里,面积约60平方里。在镇中心,有街道、坊巷,有商业区、居民区和行政区,以及各种市政设施。其居民已不再属于乡村户籍,而是正式列入城市坊郭户系统,他们的社会生活也呈现出丰富多彩的城市化特点。其他如平江府的福山,嘉兴府的青龙、上海、乌青、魏塘,湖州的新市……

——常棠《绍定澉水志》

材料7:四川商品贸易的繁荣使得市场对货币的需求量不断扩大,但是,在四川用以商品交换的媒介物却是铁钱。铁钱是一种贱金属,价值比铜低,一遇大宗贸易,出售和购买商品的铁钱均需车载斗量,给出入于“蜀道之难,难于上青天”的四川地区的商旅之行带来了极大不便。于是解决这一矛盾的交子在四川民间应运而生。史称“蜀人以铁钱重,私为文券,谓之交子,以便贸易”。

——张明《浅说北宋交子产生的原因》

阅读材料,回归历史现场,让学生想象自己就是宋朝大街上熙来攘往人群中的一员,感受灯红酒绿的都市夜晚的炫耀,感受老友相聚、出门左拐一赌坊、右拐一酒楼、五十米一茶馆、八十米一画廊的便捷与惬意,感受宋朝的“市”由规范之美到自由之风的华丽转身。

感受表象的繁华,还要探究深层次的原因,宋朝商业繁荣背后的推力何在?笔者再次提供史料,帮助学生在自由阅读、自主思考、畅所欲言、思维碰撞中培养合作探究的能力,实现由表及里、由浅入深、由感性认识到理性认知的提升。

材料8:政事之先,理财为急

——宋神宗

不惜共利而诱大商,此与商贾共利,取少而致多之术也。

——欧阳修《通进司上书》

材料9:宋高宗说:“市舶(西方来华船只)之利最厚,若措置得当,所得动以百万计。”

——《宋会要辑稿》

材料10:穿城河道有四:南壁曰蔡河,自陈蔡由西南戴楼门入京城,辽绕自东南陈州门出。……中曰汴河,自西京洛口分水入京城,东去至泗州入淮,运东南之粮,凡东南方物自此入京城,公私仰给焉。……东北曰五丈河……西北曰金水河……

——(宋)孟元老《东京梦华录》

材料11:除了文化上的成就外,宋朝时期值得注意的是,发生了一场对整个欧亚大陆有着重大意义的商业革命。这场革命的根源可以在中国经济生产率的明显增长中找到。技术的稳步发展提高了传统工业的产量。同样,水稻早熟品种的引进……促进了农业。

——《全球通史》

这样,政府、交通、农业、手工业这些商业发展背后的“功臣”纷纷浮出水面。

对于以上设计,需要说明的是:

第一,尊重史实。人物的选择和利用,要尊重历史,即便需要娱乐,也不能失真。笔者所选取的几位富豪,奇闻轶事很多,“笑点”不少,但使用时不能让学生认为他们的出场只是为了娱乐大众、活跃气氛,所以笔者充分借助历史典籍,引用司马迁《史记》语“累十九年三致金,财聚巨万”说明范蠡的富;引用东汉王充《论衡·知实》中“子贡善居积,意贵贱之期,数得其时,故货殖多,富比陶朱”的话证明子贡不仅通于儒,而且精于商;引用唐朝李亢《独异志》中“朕(唐玄宗)天下之贵,元宝天下之富,故见耳”来说明王元宝存在的真实性。

第二,以人为本。材料的选取、问题的设计要有针对性,要避免将知识复杂化。面对高一学生学习本课,笔者最初的设计理念就是化繁为简,化难为易,所以,问题的设计紧紧围绕课程标准和学生,材料扩大化,但不把问题扩大化,不让理解复杂化。

三、借人性的探究升华教学,实现情感、态度、价值观的渗透。

概述古代中国商业发展概貌,了解古代中国商业发展特点,算是完成了课标任务。但是,新课程除了关注学生知识的积累、能力的培养外,还注重对学生情感态度价值观的引导。我们生活的今天,商业因素无孔不入,随着消费者维权意识的提高,越来越多的商业问题被曝光,毒奶粉、毒胶囊、转基因不绝于耳,“无商不奸”“黑心商人”等带有强烈感情色彩的词语成为大众对商人的印象。笔者认为有必要引导学生由“商业”入“商人”,借商人形象之争探究人性之实。于是提供材料:

材料12:而重载往来,道途上且须负担危险。商人竭其智力,为公众服务,实在是很可敬佩的。而商人的才智,也特别高。

——吕思勉《中国通史》

材料13:乔致庸经商之道:“人弃我取,薄利广销,维护信誉,不弄虚伪。”他亲拟对联挂在内宅门上:求名求利莫求人,须求己。惜农惜食非惜财,缘惜福。

材料14:无商不尖:旧时买米以升斗作量器,卖家在量米时会以红木戒尺之类削平升斗内隆起的米,以保证分量准足。银货两讫后,商家会另外加点米在米斗上,已抹平的米表面便会鼓成一撮“尖头”。量好米再加点添点,已成习俗,即但凡做生意,总给客人一点添头。

鼓励学生结合材料和自己的认知,自由发表观点,表达自己对商人的看法,引导学生对商人的不同形象作出理性的判断,领悟人性之善恶美丑。

美国教育学家罗杰斯认为,教师是学生学习的促进者,在教学中的作用表现为四个方面:帮助学生澄清自己想要学什么,帮助学生安排适宜的学习活动与材料,帮助学生发现他们所学东西的个人意义,维持某种滋育学习过程的心理气氛。此言得之,正是我们历史教学所追求的教学境界。

【作者简介】赵娟,女,中学一级教师,常州市田家炳高级中学历史教师,主要研究方向为中学历史教育教学。

【责任编辑:吴丹】