裸泳记

2015-06-18洛夫

洛夫(加拿大)

洛夫,1928年生于湖南衡阳,1949年去台,1996年移居加拿大。已出版诗集、散文集、诗论集近五十部,对汉语现代诗产生重要的影响。

八月某日,来台小住的旅美画家丁雄泉招饮,席设苏杭小馆,众家诗友酒酣耳热,谈笑风生之际,不知为何话题突然转到裸奔这档子事上去。裸奔者,一个大汉子脱得一丝不挂,赤条条的在众目睽睽之下,满街奔跑也。这种玩意儿数年前首先风行于美国,欧洲相继效尤,听说后来东京也受到传染,而在我们这“非礼毋视”的礼仪之邦,仅仅造成相当程度的震撼,幸未波及。当时,众家兄弟对这种运动的看法各有说词,莫衷一是。

有人认为:除非神经病,一个七尺昂藏的大男人怎好意思光着屁股满街跑,丢人现眼。“说来也不怎么丢人!”马上有人提出异议:“人本来是自然的一部分,毛发肌肤,受之父母,生下来就是赤裸裸的,也没见谁被助产士接到这个世界上来是穿西装,打领带的呀!”

大家哄堂而笑。

“人之异于禽兽者几希!”有人在发牢骚。当大家以肃然起敬的目光注意这位发言者时,他刚掉过头去仰望那位正在上菜的漂亮女侍。

不久前,我在一本书上读到这么一个故事:“从前某地有这么一位少妇,平日最忌讳的事就是怕别人看到她的胴体,连丈夫也不例外。结婚多年,已生有一子一女,但床笫之事一向熄灯摸黑进行。洗澡时,不论寒暑,必须紧闭门窗。久之丈夫心有所疑,总以为妻子身有缺陷或不可告人的秘密。她愈躲躲藏藏,丈夫的好奇心愈重。于是,有一天趁她入浴时,他忍不住偷偷撬开窗户窥望,结果发现妻子通体晶莹,肤色如玉,不禁啧啧出声,妻子闻声知道有人窥浴,吓得大叫。这位丈夫以为这只不过是闺房中的玩笑,不意有他,但不幸发生了悲剧,第二天晚上,竟发现他的妻子悬梁自尽了。”

我说完这个故事,自劝自饮地干了一杯酒。

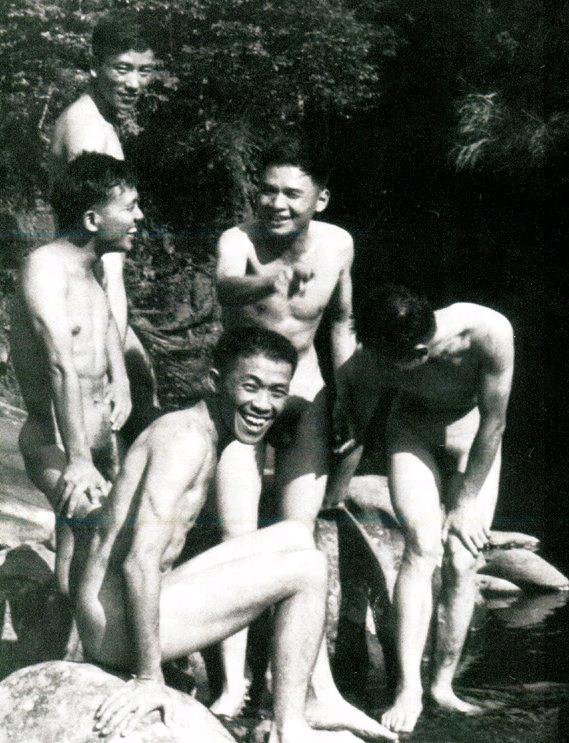

前者商禽、低头者洛夫。左上辛郁、楚戈。中上痖弦。大家谈笑风生。(许世旭摄)

“这才真是变态,活该!”这是大家沉默良久后的第一个反应,似乎代表席间的舆论。

“谁说不是,”言行一向落拓不羁的K君说话了,“其实,人跟一棵树、一只鸟、一尾鱼、一盆花又有什么不同?光溜溜地,赤条条地,多么安适自在。一身臭皮囊已嫌多余,再加上一些物质的枷锁,真叫人活受罪。庄老夫子不也主张‘齐物论吗?佛家曰‘众相一体,衣服的原始作用不是遮羞,而是御寒,物有本末,事有始终,岂可倒置,逆天而行。赤身露体有什么可丢人的?最初亚当那小子和夏娃那妞儿还不是早晚一丝不挂,肌肤相触的。据说后来他们偷吃了一只苹果,才懂得什么叫害羞,摘一片树叶将私处遮一遮。反正咱们这里苹果是贵族水果,很少人吃得起,不容易引起人犯罪的联想。君不见,美国某大学举行毕业典礼时,居然有一对男女同学脱光了衣服,跑到主席台前去领毕业证书哩!”

K君一口气说完后,便啜了一口酒,挟了一筷子西湖醋鱼。大家听到他这篇似是而非、似非而是的理论,无不为之耸然动容。于是有人打铁趁热,立刻鼓动问他敢不敢在某个周末的下午,到西门町成都路一带去裸奔一次。他说有何不敢,边说边站了起来,并卷起衣袖,一副马上就要宽衣解带的样子。接着旁边另有人出主意,建议他裸奔之前,先以电话通知各报社和电视台的记者,这样势必在台北市造成一次万人空巷、争观奇景的高潮,且更将轰动全国,成为今年第一条社会新闻。K君听后颇为心动,可是他继而一想,这种事的最终结局势必是因违警而关进了派出所。关几天倒还事小,万一不幸他的服务单位来个撤职查办,二十余年来血汗换来的一笔退休俸岂不也泡汤了。如此一来,上何以仰奉父母,下何以抚养妻儿,这种事干不得。

然而,这时大家兴趣正浓,不容许这件事就此冷却下来,于是又有人建议,他不妨去找台北市的大亨王董事长商量,裸奔时,背上画着某某公司的广告,胸前写上“王ⅩⅩ董事长赞助”,广告费一百万,除了可弥补因撤职而取消的那笔退休俸之外,多少还得有些剩余,以备医药之需,因为当他赤身露体,招摇过市时,说不定被某些卫道激情之士抓来拳打脚踢,揍了一顿,岂不还有余钱可以送院就医。至于王董事长有没有兴趣赞助此一盛举,那就不得而知了。

以上的谈话,确有其事,当然只是茶余饭后的逗趣,就此表过不提。

其实,喜欢裸露自己的身体也是人的天性之一。北方人大多喜欢裸睡,这是习惯使然。一家男女老少全部赤裸裸地横陈在一个大炕上,岁末天寒,在厚重的棉被掩盖之下,自无问题,但一到夏天,他们如何来处理这种尴尬事儿,我就搞不懂了。日本人惯于在公共澡堂男女共浴,这是人所共知的事,却未听说过他们因此而引起什么严重的社会问题。日前因天旱缺水,有些议员公然建议夫妇作鸳鸯共浴,倡议一出,群情哗然。如果不是态度轻薄,何尝不可一体遵行。我的一位朋友,他们夫妻不但经常共浴,而且鼓励他们两位念国中和国小的儿女一并入浴,他说这是最佳的性教育,使孩子们从小就认识男女身体结构的差异,长大后就见怪不怪,不至于因对异性身体产生强烈的好奇心而贸然犯罪。这种想法与作风也不无道理。

衣服就能代表人的文化吗?不见得。非洲目前仍有某些地区过着全裸或半裸的生活,这似乎并不能视为衡量一个民族文化水准的标尺,毕加索就认为非洲人的绘画具有极高的艺术价值。衣服就能代表道德吗?也很难说,最好的反证是时常使用在文明社会的一句成语:“衣冠禽兽”。

不可否认,人的潜意识中多少存有一些裸裎的倾向,据说有些是源于对自我肉体的爱慕与崇拜,譬如西洋水仙花神的情意结,以及古代某些部落以性器为图腾都是例证;有些则出于一种反抗现代科技文明的压力,而以剥除衣服的束缚作为皈依自然的一种象征。是耶?非耶?很难判断。至少我个人觉得,一个人在大庭广众之下,通衢要道之间裸奔,就像一条剥得精光的虾子,在油锅里乱蹦乱跳,给人的感觉不仅是丑陋,而且有一种目中无人的傲慢。数年前,曾在《时代周刊》上看到一幅裸奔的照片,一个赤条条的大汉在大街上晃晃荡汤地奔跑着,行人却各走各的路,竟无一人伫足观赏。我想那人定然既瘦且黑,何况身上的各种器官,人人都有,实在没有什么可欣赏的。

谈到裸奔,我想起了十六年前我们几位朋友集体“裸泳”的一段往事。

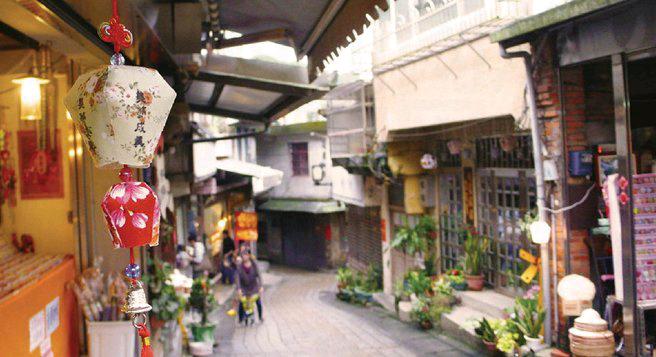

1963年,我正在台北某部服务,妻则在宜兰县平溪乡国小教书。每逢周末,我从台北乘宜兰线火车赶往平溪相众,星期一早晨留下两天的欢愉之情和一包换洗的内衣裤,再搭车返台北上班,数年如一日,风雨无阻。平溪为台湾东北部有名的煤矿区,众山环抱,碧树连天,风景不恶。一条溪涧沿着铁道蜿蜒而行,春夏之交,溪水涨及两岸,与两旁青翠的稻田相鉴映,如沿溪信步而行,颇有渐入桃源妙境之感。但一到冬天,溪涧则瘦得骨骼嶙峋,使人感到心痛。沙渚上间或有几条水牛徜徉其间,牛背上的鹭鸶起落自如,这种图画另有一番安适的境界,如在雨中看来,则又是一幅泼墨山水了。

随着小溪,渐渐进入山区。这时你可见到山与山之间都架有钢缆桥,矿工推着煤车摇晃而过,状至惊险。山洼或山腰中经常冒出炊烟,鸡犬相闻,却很少看到人迹。

妻的学校设在平溪乡的山坡上,她自己则在街尾一家矿工的家中租了一座半旧的小楼;楼上陈设简陋,倒还清爽。楼前有一小窗,窗口对着一条运煤的铁道,每天都有十余班小火车隆隆而过,白天妻在学校上课,倒并不感到如何吵闹。平溪乡是一座半开化的小市廛,居民约两百多户,各行各业,应有尽有,包括一家电影院,小型诊所,而理发店与美容院则有五六家之多。据说妻租住的那座楼房,前身为一家旅社,隔壁是一家公共茶室,也许该镇民风淳朴,这种风月生意顾客不多,经营不久即告停业,而旅社与茶室一向声气相通,具有某种微妙关系,因而也就相继关门大吉,剩下这座凋零的空楼,算是平溪乡近数十年来沧桑史的一个注脚。

平溪乡因地处偏僻,当时连接宜兰的公路尚未打通,仅有小火车与外界联系,外地来的游客不多,故平日气氛宁静。街道为青石板铺成,雨后显得特别亮丽,我于周末来此度假,黄昏时妻常陪我到小街游荡,一面浏览两边的小店,一面剥着橘子吃,状至悠闲。有时我们晚饭后沿着长长的铁道散步,朝着前面冉冉下沉的落日走,一直走得暮色苍茫,走得街上亮起了第一盏灯火时才兴尽而归。

那时,痖弦在干校服务,任晨光电台台长,工作不忙,且尚未结婚,经常于假日独自或携带同事来平溪玩。有时我约他星期六下午同车前往,星期一再同车回台北;有时星期天他个人来,我则在预定的时间内列车站接他。叶维廉去美国念书之前,也曾随痖弦去平溪玩过一两次。他们喜欢来平溪度假,除了环境幽静,风景宜人外,还另有吸引人之处。原来镇上有一位很漂亮的游小姐,真说得上是明眸皓齿,清丽动人。她与我太太交情甚笃,每天都来小楼上陪她。每次痖弦他们来后,妻即邀请游小姐担任向导,带着大家去爬山。我们沿着山旁小路信步而行,边走边谈,随时可领略到“空山不见人,但闻人语响”的幽境。有时四顾无人,我们便仰首作人猿泰山之长啸,吓得稻田中的鹭鸶惊飞而起。有一次我们攀到一个山头,峰顶巨石累累,每块宽及数丈,站在上面眺望,只见远山迤逦,气势磅礴,满眼一片烟雾迷漫,杜甫诗中“荡胸生层云,决眦入归鸟”的意象顿然呈现在面前。当时叶维廉说:“要想写出伟大的作品,应该先到这里来养养气。”十年后,他携眷返国度假,我们两家曾再度联袂前往平溪,探寻旧日游踪,但再怎么也找不到那个峰顶了。

当年平溪小楼来客最多的一次是1963年8月18日。那天是小女莫非周岁生日,经过妻的同意,特邀了几位诗友到平溪小众。当天应邀而来的有痖弦、商禽、辛郁,楚戈,以及正在师大念博士的南韩诗人许世旭。除了我之外,这批朋友都尚未结婚,甚至还没有朝夕相随,紧迫盯人的女友,故这天没有一位女宾,而游小姐正在厨房帮妻准备酒菜,几经邀请她都不肯与我们同席,我们几位大汉也就不客气地杯箸交错,据案大嚼起来。饭后预定的节目是爬山,但据游小姐告知,附近山谷中有一口人迹罕至的水潭,水色清冽,可以游泳。于是大家一致决议,前往一探。

那时候,我们这群朋友都三十来岁,生命就像一匹匹黄骠马,在时间的大漠上任意奔驰,诗写得很勤,作品都像发亮的锦缎,光灿夺目。那时候,张默在左营为《创世纪》诗刊苦撑,但他始终像一座刚擦过油的轻机枪,火力十足。那时候,余光中与我刚打完一场笔战,关系尚未正常化,他的动态不甚了然。那时候,覃子豪患肝癌住台大医院,诗友们日夜轮流前往照顾,终于1963年10月10日不治去世。那时候,管管好像在南部干通信排长,晚上爬椰子树,诗句中常有“他妈的”,“吾们”之类出现。那时候,大荒在台中苦谈恋爱,吵吵闹闹结了婚,日后又吵吵闹闹仳离。那时候,商禽在大直军官外语学校当文书上士,大部分时间花在钓鱼和写诗上。那时候,每逢周末我们不是窝在羊令野设在博爱路的一座小楼阁里聊天,便是涌到基隆郑愁予家饮酒。夏天的日子像一串晶亮的珠子,我们一颗颗地数,小心翼翼地数,唯恐有一颗从指缝间掉下来给摔碎了。

那时候,我们隔不久就得举办一次海滩游泳或野营之类的户外活动,最令人难忘的一次是纪弦称之为“半野蛮”的八里乡之旅。在一次诗朗诵会上,纪弦以其惯有的戏剧性的调子朗诵这些诗句:

于是我们发光

我们借歌与舞的各种噪音

以及狂欢和胡闹的一切红

创造了一个半野蛮的

八里之夜

何等奇妙何等豪华而又罗曼蒂克

以“半野蛮”来形容那次野营会是相当精确的;那真是一次生命的燃烧,形骸的放浪,青春的挥霍!那天下午我们从台北火车站集合出发,抵达八里乡时已是万家灯火了。我们虽带有露营的帐篷,但因地形不熟,人口众多,一时很难找到适当的营地,便在镇上借到一家废弃已久的小戏院过夜。在高个子纪弦的领导之下,我们一行男女老幼廿余人,蜂涌而进。记得当时好像朱沉冬任连络,商禽与辛郁办总务,在他们三人的提调分配之下,有的埋锅造饭,有的清扫场地,饭后大家涌向舞台,开始高歌狂舞起来。郑愁予拉着我和他跳草裙舞,辛郁和商禽轮流唱山歌。纪弦什么也不会,从口袋里掏出一小瓶高梁独饮,醉后乐得在舞台上翻滚。我们一直闹到深夜,声震四邻,引来一群附近的居民在门口张望,他们还以为镇上新来了一个什么歌舞团哩。

那时候,我们把生命像撒黄金似的抛掷着,如今部已步人中年,再也无法如此慷慨了。

现在再回头来谈那天在平溪集体裸泳的情形。

当时大家欣然接受游小姐的建议去游泳,但水潭在何处?她只指给我们一个方位,结果我们在山中摸索了半个多小时才找到。水潭隐藏在一个深谷中,不是有心人很难发现它的存在。我们攀着树枝藤蔓鱼贯而下,抵达谷底时,抬头仰望,发现谷深至少数百尺。上面丛树覆盖,浓荫蔽日,谷底冒起一股逼人的阴气,极为凉爽。水潭呈长方形,宽约十丈,潭边是一片碧绿的草地,水涯长着成簇的水姜花,花色纯白,状似水仙。几只灰蝉在树枝上吱叫,谷内反而显得格外幽静。“风定花犹落,鸟鸣山更幽”,第一次读这两句诗,我似懂非懂,现在我才深深体验到,诗人的想象比我们一般人浮泛的经验远为真切。

潭水清澈而洁净,想必是活水,但不知源头在何处。楚戈用手试探一下水温,有点凉。

“没有带游泳裤怎么办?”老许说。

“餐有野餐,营有野营,这是野泳,要什么游泳裤!人生苦短,为欢几何,难得放荡一次,朋友们,脱吧!”商禽一声吆喝,大家纷纷解衣,个个剥得精光,只有辛郁有点迟疑,原来他是不会游水的旱鸭子,但最后还是脱了,只不过在浅水沙渚上玩玩,而我们却早已跃入水中,成了浪里白条,游出老远了。

游到水潭中央,我们突然发现上空悬有一座小小的石桥,一位樵夫正扛着一捆柴从桥上经过,想必是听到下面哗哗的水声,他低头向下张望,吓得正躺在一块岩石上休息的痖弦急忙往水里跳。站了片刻,那位樵夫咧嘴向我们笑笑就走了。这是那天唯一看过我们裸泳的观众。

游累了,我们都爬到沙滩上晒太阳,这时老许拿起照相机来拍照。开始大家面面相觑,有点犹豫不前。集体裸泳,已够惊世骇俗,如果发生在都市里,那还得了,现在还要把这些丑态摄入镜头,势将授人以柄。但裸已裸了,还有什么可顾虑的?说的也是,于是大家渐渐靠近;痖弦顺手摘了一片水姜花的叶子将私处盖住,其他的人也起而效法。咔嚓一声,许世旭突然惊叫起来,原来当相机按下时,他还来不及用叶子盖好。拍第二张照片时,似乎大家都豁出去了,一个个抬头挺胸,在镜头下毫无羞涩地摆出各种姿势,只是各人的双腿都夹得紧紧的。

这虽是当年的荒唐事,于今回想起来,只觉得那时我们洒脱得有趣,洒脱得近乎胡闹。时隔十余年,这几帧照片业已发黄,偶然翻出来看看,不禁为之哑然失笑,笑后又感到有点难过,想不到当年的我竟然那么瘦小。

(选自香港明报月刊出版社、新加坡青年书局《给晚霞命名》)