益肾疏肝、活血利水法治疗冠心病舒张性心力衰竭合并抑郁44例

2015-06-13赵红

赵 红

冠心病舒张性心力衰竭是临床常见病、多发病。研究表明,其与抑郁之间存在着密切的联系,抑郁已成为影响冠心病预后的独立危险因子[1]。通过临床观察发现,冠心病舒张性心力衰竭合并抑郁的人群,临床以肾虚血瘀,水饮内停,肝郁气滞为多发证型,本研究应用益肾疏肝,活血利水治疗冠心病舒张性心力衰竭合并抑郁,获得较好的疗效。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2010年8月-2013年7月于本院心内科住院确诊的冠心病舒张性心力衰竭合并抑郁患者84例,根据随机化分组原则,将其分为治疗组和对照组。治疗组4 4例,男2 0例,女2 4例;年龄4 5岁~70岁,平均66.5岁;病程2年~13年,平均10年。对照组40例,男18例,女22例;年龄40岁~68岁,平均64.5岁;病程1年~12年,平均9年。两组患者性别、年龄及病程比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 冠心病诊断标准 参照1979年全国中西医结合防治冠心病、心绞痛、心律失常研究座谈会所修订的《冠心病诊断参考标准》,并参考1980年第一届全国内科学术会议心血管专业组指定的《关于冠状动脉性心脏病命名及诊断标准的建议》。

1.2.2 舒张性心力衰竭(DHF)诊断标准 按照2008欧洲心脏病年会(ESC)心力衰竭指南DHF的诊断标准:①存在慢性心力衰竭的症状和/或体征;②左室收缩功能正常或轻度异常,即左室射血分数≥50%;③存在舒张功能障碍的证据:多普勒超声心动图提示有左室松弛、充盈、舒张期扩张度降低或僵硬度异常。排除感染性疾病、恶性肿瘤、严重肝肾疾病等全身性疾病者,肺水肿、慢性阻塞性肺病、窦性心动过缓、严重低血压(<90/60 mmHg)患者,并排除活动性心内膜炎、心肌炎或心包炎、急性心肌缺血等疾病者。

1.2.3 抑郁症诊断标准 符合《中国精神障碍分类与诊断标准》中抑郁症诊断标准[2],诊断工具采用汉密顿抑郁量表评分[3]。

1.2.4 中医辨证标准 参照1996年国家中医药管理局胸痹急症协作组关于《胸痹心痛诊疗规范标准》[4]及1994年国家中医药管理局颁布的中医院行业标准《中医病证诊断疗效标准》[5],辨证为肾虚血瘀、痰饮内停证,临床表现:胸痛、胸闷、心慌、喘促、咳嗽咳痰、身困乏力、下肢水肿,头晕,舌暗红或有瘀斑,舌苔白或厚腻,脉弦细或细涩。

1.3 纳入标准 年龄40岁~70岁,性别不限;符合上述冠心病舒张性心力衰竭、抑郁症诊断标准及肾虚血瘀、痰饮内阻辨证标准,心功能Ⅱ级~Ⅲ级;在入组之前未服用过抗抑郁类药物,只服用相应的心血管病治疗药物;自愿接受临床观察的患者。

1.4 排除标准 急性心力衰竭;急性心肌梗死伴心源性休克、致命性心律失常;严重的肝肾功能不全、肿瘤;妊娠和哺乳期妇女;存在精神病性症状的抑郁症、双向情感障碍、痴呆;存在自杀倾向者。

1.5 治疗方法 两组患者均接受每周1次的心理疏导。对照组采用常规西药治疗,包括抗血小板聚集药物阿司匹林肠溶片、他汀类降脂药、硝酸酯类药物、β受体阻滞剂、呋塞米、螺内酯及氟哌塞顿美利曲辛片,并根据患者具体病情调整药物剂量,疗程为8周。治疗组在对照组基础上加服益肾疏肝,活血利水方药。药物组成:淫羊藿15 g,党参20 g,黄芪30 g,生地黄10 g,丹参15 g,川芎10 g,葶苈子15 g,益母草30 g,柴胡12 g,枳壳10 g,香附10 g,白芍10 g,茯苓15 g,白术10 g。头煎加水400 mL,水煎30 min,取汁150 mL,二煎加水300 mL,取汁150 mL,两煎混合,每日1剂,早晚分服,疗程为8周。

1.6 疗效标准

1.6.1 心功能疗效 参照《中药新药治疗心力衰竭的临床研究指导原则》中疗效判断标准。近期治愈:心功能纠正至Ⅰ级,症状、体征基本消失,各项检查恢复正常;显效:心功能进步2级以上,而未达到Ⅰ级心功能,症状、体征及各项检查明显改善;有效:心功能进步,而未达到Ⅰ级心功能,症状、体征及各项检查有所改善;无效:心功能无明显改善或加重,死亡。

1.6.2 中医证候疗效 依据《中医病证诊断疗效标准》[6]拟定。显效:临床主症、次症基本或完全消失,证候积分减少≥70%;有效:临床症状明显好转,证候积分减少30%~70%;无效:治疗后证候积分减少不足30%;加重:治疗后积分超过治疗前的积分。

1.6.3 心电图疗效 显效:静息心电图恢复到大致正常或达到正常心电图;有效:静息心电图缺血性ST段的下降治疗后回升0.05 mV以上,但未达到正常,或主要导联导致的T波变浅≥25%,或者平坦的T波变为直立;无效:静息心电图与治疗前相同。

1.6.4 抑郁疗效 根据汉密顿抑郁量表减分率进行评定[4]。基本治愈:精神症状消失,减分率≥75%;显效:精神症状基本消失,减分率≥50%;有效:精神症状减轻,减分率≥25%;无效:减分率<25%,精神症状无改善。

1.7 统计学处理 采用SPSS11.0统计软件行秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者心功能疗效比较(见表1)

表1 两组患者心功能疗效比较

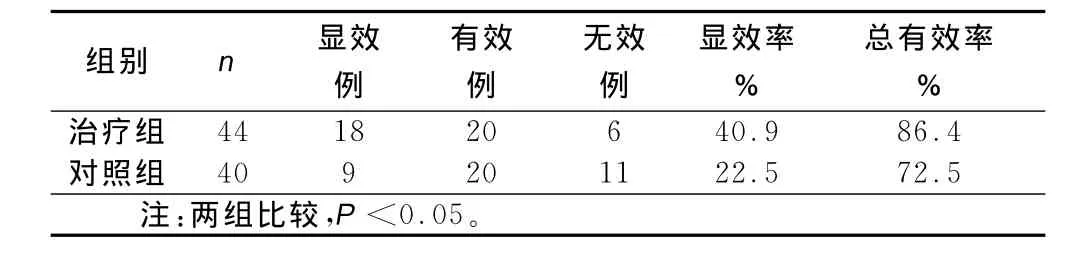

2.2 两组患者心电图疗效比较(见表2)

表2 两组患者心电图疗效比较

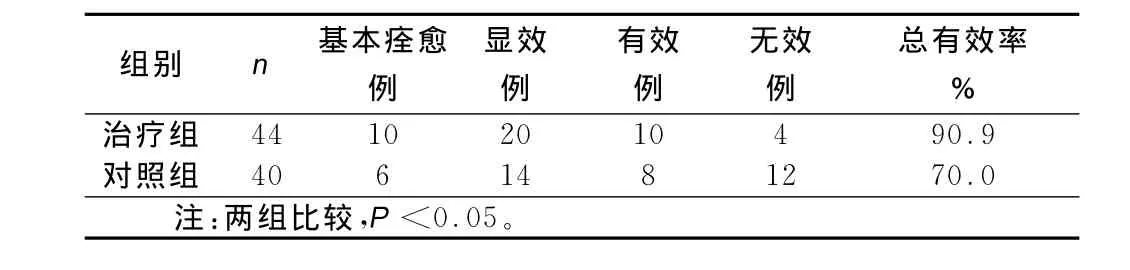

2.3 两组患者抑郁疗效比较(见表3)

表3 两组患者抑郁疗效比较

2.4 两组中医证候疗效比较(见表4)

表4 两组中医证候疗效比较

3 讨 论

舒张性心力衰竭是指心室收缩功能正常的情况下,由于左室舒张期主动松弛能力受损和心肌顺应性降低导致舒张期充盈受损、心搏量减少、左室舒张期末压增高而发生的心力衰竭,多见于中老年人。冠心病早期左室舒张功能障碍占主导地位,由左室舒张功能障碍导致的心力衰竭占全部心力衰竭的20%~30%,其早于左室收缩功能障碍导致的心力衰竭,近年来其发病有逐渐升高的趋势。随着病程的进展,患者病情逐渐加重,生活质量下降,劳动力丧失,给社会、家庭带来沉重的负担。文献表明,心血管疾病患者的情绪障碍发生率可达40%~50%,随着心力衰竭的发生发展,极易产生抑郁、紧张、焦虑等负面情绪。而负面情绪对心力衰竭的预后又有很大的影响,如此周而复始,导致病情反复发作,逐渐恶化。现代医学研究表明,冠心病患者内皮功能损害、急慢性应激等引起体内细胞因子水平变化,如C反应蛋白、白细胞介素(IL)-1、IL-6、一氧化氮等,可影响下丘脑-垂体-肾上腺皮质(HPA)轴和5-羟色胺合成引起抑郁[7];而抑郁能够激活HPA轴及交感神经系统,引起血管紧张素Ⅱ及盐皮质激素的释放,进而激活盐皮质激素受体,促进心脏病的发生[8]。近年来对心力衰竭患者行为、心理及情绪障碍的研究及治疗愈发增多。因此,积极治疗冠心病舒张性心力衰竭合并抑郁有重要的临床意义。在临床工作中发现,冠心病舒张性心力衰竭患者中多有不同程度的心理障碍,主要表现为抑郁、焦虑、恐惧等,对这类患者在积极治疗心力衰竭的同时进行抗抑郁治疗,不仅其心理障碍症状得到缓解,心功能亦有大幅改善。

冠心病舒张性心力衰竭根据其临床表现,属于中医学“胸痹”“心悸”“水肿”等范畴,其发病多与情志、饮食、体质等因素有关。根据本病多发生于中老年人的特点,参考古今文献,从“肾为先天之本”“肾为元气之根”入手,认为本病属本虚标实证,以气虚、阳虚为本,血瘀、痰饮为标。病位在心肾,与肝脾有关。心肾相交,心本乎肾,人至中年之后,肾气逐渐衰退。肾阳亏虚,则不能鼓舞五脏之阳,致心阳不振,鼓动无力,血行迟缓,瘀血阻滞,心脉不通,发为胸痹。“津血同源”,津液流于脉中则为血。血行通畅,则津液运行通畅。“血不行则为水”,如瘀血阻滞,血行不畅,则水液积聚,促进痰饮水湿的形成,痰饮上凌心肺,泛溢肌肤,则出现憋喘、心悸、咳嗽、水肿等证候。肾的生理功能失调是本病的发病根源,由其而致的瘀血、痰饮阻滞在本病的发生发展过程中起着重要的作用。

抑郁属中医“郁证”范畴。郁证的发生,是由于情志所伤,肝气郁结,逐渐引起五脏气机不和所致。郁证与胸痹密切相关,互相影响。若七情过激,情志不遂,则肝气不舒,气机不利,气机不畅则血行受阻,血瘀脉中,闭塞胸阳,发为胸痹。而胸痹患者无法接受罹患冠心病的事实,或因为冠心病发作影响日常生活而闷闷不舒,郁郁寡欢,久而成疾。根据上述病因病机,笔者应用益肾疏肝,活血利水法治疗冠心病舒张性心力衰竭合并抑郁患者,取得较好疗效。方中淫羊藿壮元阳,鼓舞肾气,使血运有力,为主药;生地黄补肾益精、养阴生津,以上两药,一温肾阳,一滋肾阴,一阴一阳,阴阳双补,喻“善补阳者必于阴中求阳,善补阴者必于阳中求阴”之意,携达平补肾气之效,使阴阳并补,肾气更旺,血运更畅;党参、黄芪健脾益气、扶正固本,黄芪兼有利水消肿之功;益母草、丹参活血化瘀,利水消肿,与葶苈子合用加强利水作用;桑白皮、葶苈子利小便,兼有泻肺平喘之功。柴胡、香附、枳壳调畅气机,疏肝理气解郁;白芍、当归滋阴养血柔肝;茯苓、白术健脾益气利湿,使营血生化有源,又可实土以御木侮。全方配伍,共奏益肾疏肝,活血利水之功。现代药理研究证实,仙灵脾、党参、黄芪有扩血管,增加冠脉血流,提高心输出量,改善心脏舒张功能的作用。益母草、丹参、葶苈子等活血利水药能减轻心脏负担,增加冠脉血流量,改善心脏舒缩功能。生地黄具有血管紧张素Ⅱ受体拮抗作用。配合其他补肾活血利水药,共同起到改善微循环,减轻心脏负担,增加冠脉血流量,从而改善左室舒张功能。本研究结果显示,应用益肾疏肝,活血利水法治疗冠心病舒张性心力衰竭合并抑郁能明显改善患者心功能及抑郁状态,效果显著,同时还可减少服用西药所导致的不良反应。

[1] 姜明明,史冬梅.冠心病伴抑郁患者抗抑郁治疗安全性的现状与进展[J].中国实用内科杂志,2009,29(12):1147-1149.

[2] 中华医学会精神科分会.中国精神障碍分类与诊断标准[M].济南:山东科学技术出版社,2001:83-90.

[3] 张明圆.精神科评定量表手册[M].长沙:湖南科学技术出版社,1998:151-154.

[4] 苏诚栋,沈绍功.现代中医心病学[M].北京:北京科技出版社,1996:529.

[5] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:18.

[6] 中西医结合治疗冠心病心绞痛及心律失常座谈会.冠心病心绞痛及心电图疗效评价标准[J].中国药事,1987,1(2):71.

[7] 李欣,周虹.一氧化氮与抑郁症发生的相关性[J].国际神经病学神经外科学杂志,2010,37(4):352-356.

[8] Kubzansky LD.Key 2012 publications in behavioral medicine Cleve[J].Clin J Med,2011,78:S65-68.