刘振祥:记录表演剧场的“第一把交椅”

2015-06-12傅尔得

傅尔得

与“云门舞集”合作最久的摄影师

从1960年代末到1970年代初,留学在美国的林怀民,受到一股西方当代艺术热潮的鼓舞,回到台湾,抱持着个人的梦想及对社会的抱负与责任,于1973年在台湾创办现代职业舞团“云门舞集”。

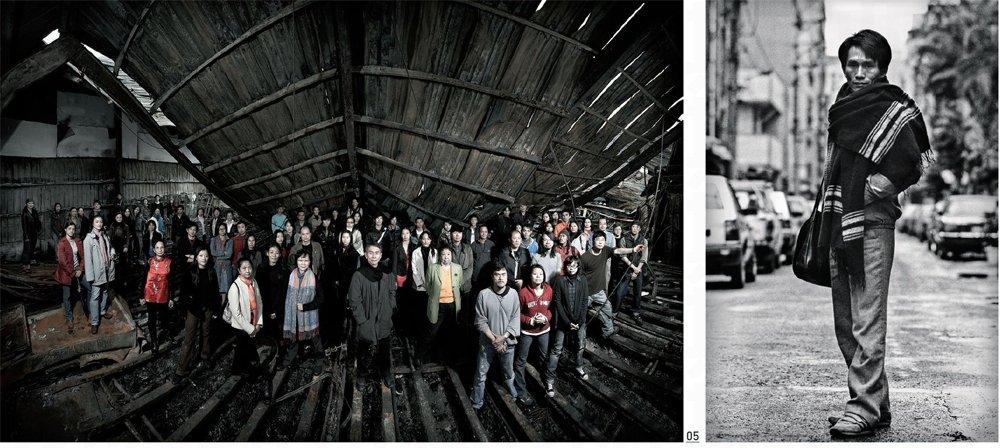

如今,云门舞团(以下简称“云门”)已成为台湾舞蹈文化中不可或缺的重要组成部分。不仅如此,这支代表着亚洲传统文化与美学,同时融合了现代剧场观念的舞团,经过艰苦的发展,已成为世界一流舞团并扬名国际。自成立以来,云门合作过的摄影师不少,张照堂、郭英声、谢春德、吕承祚、王信、林柏樑等都曾定格过转瞬即逝的云门舞姿。刘振祥是与云门合作最稳固、持久的摄影师,从1987年至今,已有28年。

因为云门,台湾开始有了“舞者”这个具有社会尊严的职业称呼。一个台湾的民间舞团,靠着自己的意志和力量,在社会上站住了脚,不仅赢得了台湾民众,也赢得了世界声誉。靠着4155笔民间捐款,云门凑到了建设一家剧院的经费,这个庞大的数字,让云门的影响力不言而喻。

具有同样声誉的,还有“云门摄影师”。在台湾社会,与云门合作过的摄影师们,显得更富理想性与艺术开拓意味。和云门合作长达28年的摄影师刘振祥,自然分享了云门精神。

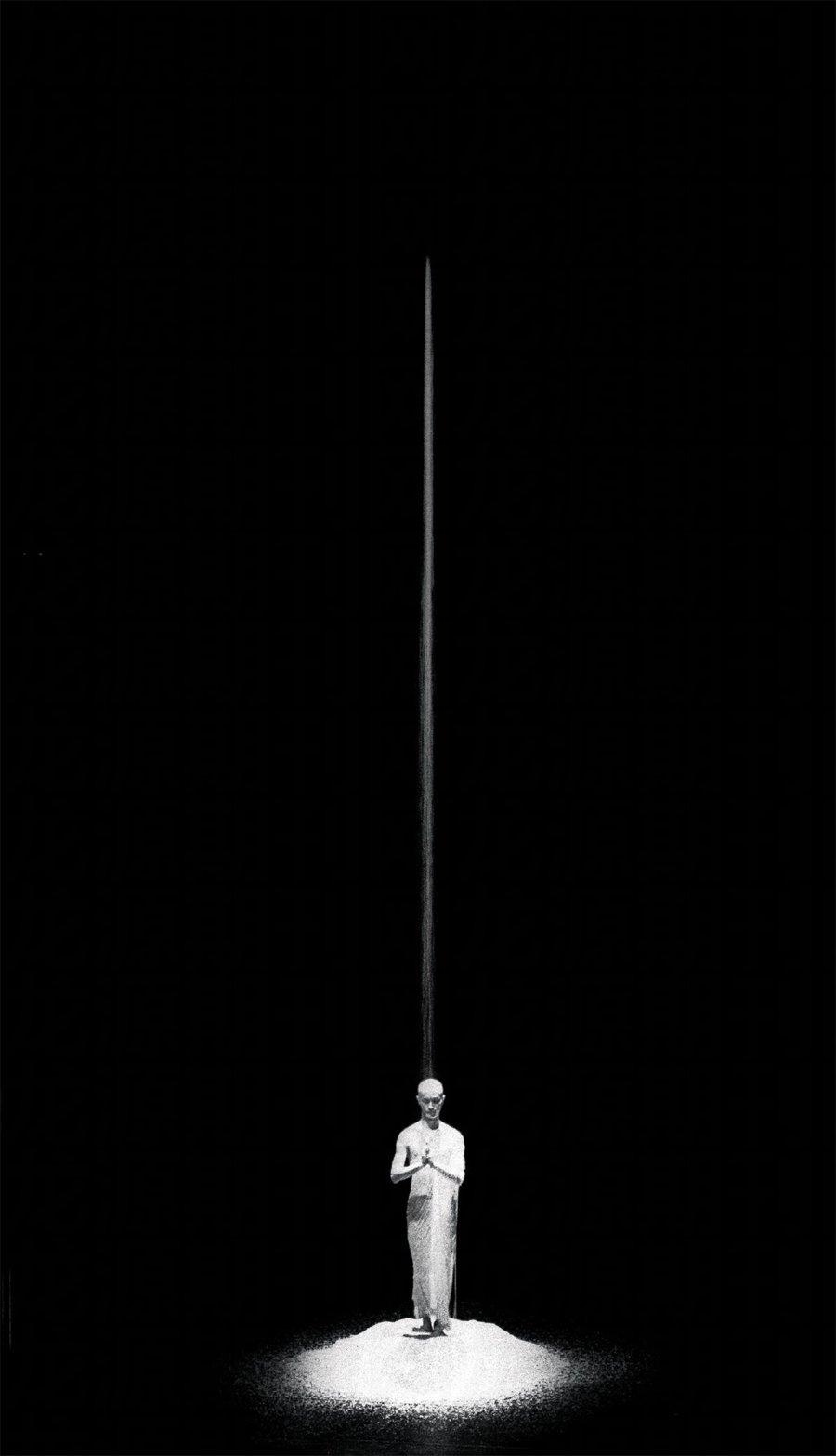

2015年4月19日,经过7年筹备的云门剧场,正式在台北市近郊淡水落成。有着42年历史的现代舞团,终于有了一个属于自己的正式剧场。这个占地14700平方米的剧场,以朱铭的“百彩人间系列”雕塑展和刘振祥的“云门风景”摄影展开幕。

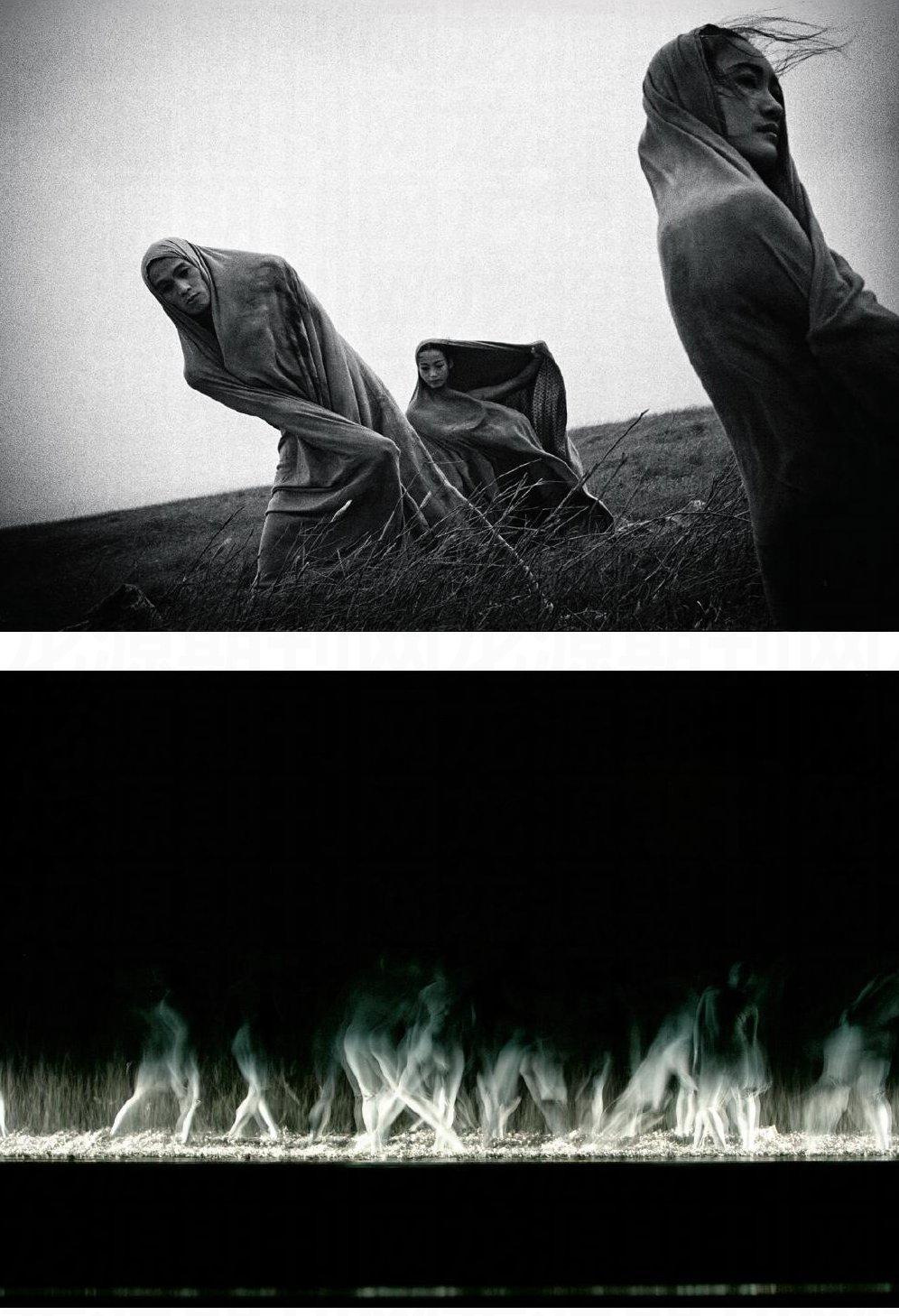

林怀民对舞蹈照片是有期待的,正如他说:“杰出的舞蹈照片往往比真实的演出更有力。例如拍摄舞蹈家邓肯、尼金斯基的照片已化为传奇,成为时代的符号。”

同样,作为开幕展的刘振祥摄影展,因其镜头记录了云门台上台下的发展和变迁,而在新剧场落成的此刻,别具意义。

台湾拍摄表演艺术的“大佬”

对于这位长期合作者,林怀民心怀感激:“振祥与云门密切合作,不仅拍摄舞照,也记录了台前幕后的颜容和姿势、观众的表情,和户外演出的风和雨。我要感谢他对云门的爱护,对我的包容和启发。”

在被问到为什么可以和云门合作这么久时,刘振祥回答:“林老师的风格一直在转变,你要感知这转变,并把重点抓出来。我觉得我很敏锐,可以抓住他每一个作品中肢体的脉络。林老师可能很容易从我的照片中找到他想要的感觉,所以就跟我合作到今天。”

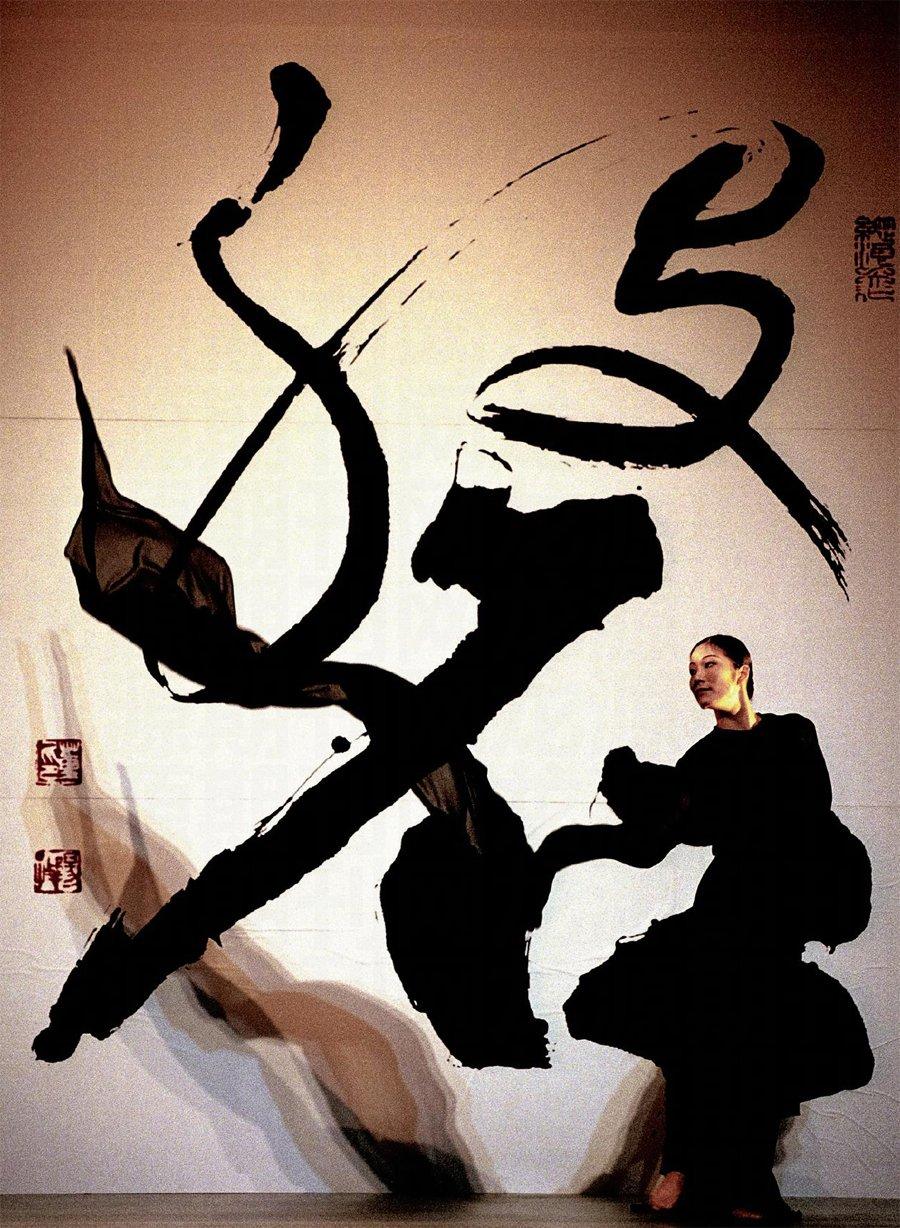

拍摄剧场,刘振祥有充分的自信,他不仅经验丰富,而且有捕捉画面的敏感。从赖声川的“表演工作坊”到李国修的“屏风表演班”,从台湾唯一的公立京剧表演团体“国光剧团”到打击乐团“优人神鼓”,大多台湾一线表演团体都跟刘振祥有合作。此外,他还跟台湾官方的表演艺术中心有多年稳定的合作,“拿两厅院(指表演艺术中心——编者注)的表演来讲,今年我还要拍五十几场。”虽然薪酬不多,但刘振祥很乐意接这样的活,大概因为他确实喜欢看表演,“每年台湾最重要的演出,以及国际上一流舞团、剧团的表演,我都几乎都看完了。”

已有台湾评论家和资深摄影师,在公共场合将台湾拍摄表演艺术的“大佬”、“第一把交椅”等称号,给了刘振祥。

的确如此,在台湾,一位摄影师可以靠拍剧场表演赢得社会声誉,这种状况在大陆鲜少。从社会层面来讲,这大概是因为台湾社会中的众多表演艺术团体,对每一个环节都自我要求甚严,而且,台湾的民众对文化艺术有着广泛的需求,且把它当成是一种社会荣誉。

从个人来讲,刘振祥是一个愿意配合的人,他尽量去满足别人的要求,且值得信赖。同时,他不太计较得失,拿台北艺术大学的邀请拍摄来讲,“有的是北艺大的第一批学生,我从一开始就给他们拍。他们现在大多在教书,有的成立了自己的舞团,只要他们邀约,我就会去,即使我的酬劳比现在外面初级的摄影师都要低很多。至于他们到底汇了多少钱,我也没问过。”刘振祥和这些艺术工作者间更多的是感情上的联系,而不在于金钱。

内敛、低调且善于合作的性格

刘振祥花费了大部分心力拍摄台湾的表演艺术。这些工作并不足以让他谋生,却给了他极大的精神满足和社会尊严。真正支撑他生活的,是拍广告,几个单子下来,就可以维持一年的开支。

刘振祥的工作室,位于台北市大安区的优越地段,在敦化南路诚品书店附近的一条巷子里。工作室内最显眼处的墙上,挂着艺术家吴天章送给他的摄影作品《瞎子摸巷》。这幅作品,是吴天章数码摄影时期的代表作,是他通过数字后期处理,以七八十张照片素材拼接而来。当年拍摄时,由于吴天章在现场要忙于指导模特的动作,这七八十张照片,是吴天章请刘振祥完成的。

刘振祥总是带着微微的笑意,说话不紧不慢,语调轻缓。回答每一个问题时,都显得谦虚与克制;他话并不多,且都流于表面;他既不对自己做深刻挖掘,也不做任何情感表达,有种理工学科背景熏陶出的制式化。事实上,他在复兴高级商工职业学校美术系学的是雕塑。

他内敛、低调且善于合作的性格,从早期张照堂的观察中,便可推测一二——“一个看起来羞怯、善良,总是很不起眼地站在一旁,永远是一副勤快型的助手形象的二十岁小伙子。”而在多年的合作者林怀民眼中,“振祥是个安静的人,要言不繁,按快门的声音多过他的言语。我虽从未告诉他,但我常觉得,在混乱焦躁的排练现场,敦敦厚厚站在排练场或后台一角的振祥,就是护持我的菩萨。”

这样的性格,让刘振祥在文艺界获得了广泛的喜爱。

被社会热情接纳的年轻人

20岁时,刘振祥便得到了台湾摄影界的热情接纳。当时的张照堂,在台湾摄影界已具有重要地位,他在《艺术家》杂志的专栏里,用了18页来介绍刘振祥,让这个小伙子“受宠若惊”。

“我在很多展览都遇到张老师,但那时候,我不敢去找他。有一次,他说,你不是要带照片给我看吗?他快速翻完了之后,列成两堆,一堆还给我,另一堆只问我可不可以借给他。后来,他就写了一篇介绍我的报道,刊登了那些照片。那是我人生第一次被报道,当时很多人办展览还要买版面刊登,张老师却用了18页来刊登我的照片。那次曝光,让很多喜欢摄影的人认识了我,我也得到了很多前辈的爱护,他们带我认识了很多文艺圈的人。”

张照堂对一个并不熟知的年轻人,慷慨地给予机会,并热情地张开怀抱,让他迅速得到社会的关注。在那篇名为《年轻的触觉》的文章里,张照堂毫不吝啬他的赞美之词:“这个二十岁的小伙子,有自己的观点,也没有受到太多台湾摄影家的影响,他能以其清纯的角度,广泛地取材于现实诸象,却又能超脱到某一个层面。从学习、临摹到创作,短短的两年间,他能拍出这些质感划一、水准整齐的照片,我们可以拭目以待,十年或二十年以后的刘振祥,当有另一番风雨气象罢。”

对于张照堂当初释出的善意和机会,刘振祥至今仍心怀感激,“对我来讲,那是一个很大很大的鼓励。”

后来,刘振祥跟张照堂之间,有过很多合作。例如,刘振祥得到了台北市文化局关于整理旧影像的工作,就找张照堂一起合作,“我拿下来后,就交给张老师来编,因为他可以串联起整个脉络。张老师有很多老摄影家的作品,我也做一些召集老照片的工作。”他们合作编辑过《台湾摄影家群像》丛书,也合作出版有《看见老台北》《看见台北人》等四本具有历史纵深感的老照片影集。

更早将刘振祥带入摄影之门的人,是谢春德。谢春德曾代过“复兴商工”一学期的摄影课,刘振祥是他的学生。谢春德教课,没有一般影像技术讲解的枯燥,还原摄影作为一个媒介的乐趣,让刘振祥开始关注影像。

“我会自己做简报,把喜欢的影像复印下来,剪贴在一起。谢老师看到我这样做,是真想拍照,我一毕业,他就找我做他的助理。”在谢春德的影响下,刘振祥接触了大量当时的台湾文学,也看了不少摄影集。

为侯孝贤电影《恋恋风尘》拍剧照

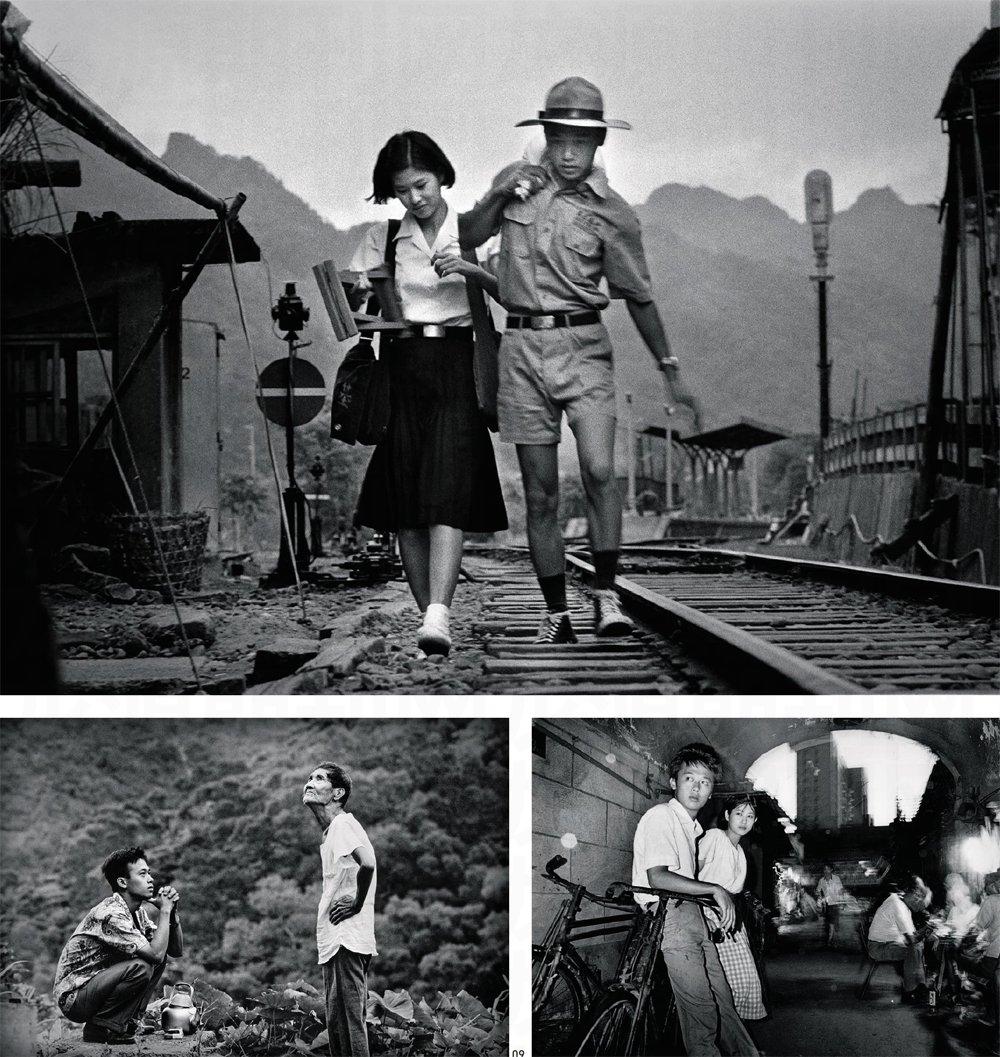

1983年,20岁的刘振祥,在台北爵士艺廊举办名为《问刘二十》的摄影个展后,就去当兵了。两年后退伍,刘振祥得到了一个更有挑战性且迷人的机会——给侯孝贤的电影《恋恋风尘》拍剧照。

那次剧照拍摄得非常成功,台湾九份(九份为地名,位于台湾新北市瑞芳区——编者注)的老电影院,在未翻修时,一直在戏院正面墙上挂着一张大海报,就是刘振祥为《恋恋风尘》拍摄的剧照。那个男女主角走在铁轨上的经典场景,是侯孝贤的经典符号之一,也是1980年代台湾的重要符号之一。

跟一般剧照拍摄不一样的是,刘振祥拍摄了很多工作照,“我用纪实手法,开了闪光灯,在等开机的刹那间,拍下了男女主角。那时摄影机太笨重,取景会有一些限制,侯孝贤会从我的照片里,找到不一样的角度。”在选定的一张剧照中,有一张侯孝贤的工作照在内,“台湾第一次把工作照当剧照使用的导演,是侯孝贤,他同意让工作照进入电影宣传。”

“那部电影的海报,戏院没有卖,贴了二十几张剧照在戏院外墙上。想要的人,等电影散场后会偷偷撕走。后来,有个剧场导演来跟我自首,说他曾偷过一张。”

侯孝贤的肯定,加上社会的肯定,无疑在当时又给这个年轻人增加了前进的信心。

剧场摄影的思考与沿袭

那次剧照拍摄,也奠定了刘振祥拍剧场的风格,“我发现,剧照摄影师拍摄的是独立于导演的另外一个‘电影’,他用自己的影像语言,重新布局。在这个过程中,剧照摄影师可以加上自己的观点。”

在别人的创作中,加上自己的观点,是刘振祥之后拍摄剧场的重要指南。他的镜头惯常于在台上与台下的交替之间,在舞台上的演员和走向台下的真实生活之间,不断游离。

“我比较好奇,舞台上的人一转身,会变成什么样的人?”演员准备上台前,和刚从舞台下来时的状态,令刘振祥十分着迷。在拍云门时,有时他会让刚下台的演员在他面前停留一分钟,被一个人身上不同状态、情绪的迅速切换而深深吸引。“我喜欢看在后台时的他们,尤其是京剧,扮相前后,判若两人。”或许,这也是刘振祥探索人性的重要课程之一。

纪录台湾街头的愤怒

《恋恋风尘》一杀青,刘振祥便去了报社。“在那个年代,不管报社、杂志社,对摄影师来讲,都是最好的平台。它可以提供底片、器材。对于喜欢拍照的人来讲,那是最好的工作。”

在拍摄题材上,刘振祥表现出执着和专一。对表演艺术如此,街头运动也是。刘振祥做报社记者的那几年,正值台湾解严前后的内部震荡期,街头运动风起云涌。解严前后的台湾,党外人士、民众、学生、老兵、农民、原住民等纷纷走上街头,为了不同的议题发出自己的声音。在那个由催泪瓦斯、强力水柱、盾牌等角逐力量的台湾街头,串联起刘振祥拍摄下来的图片,就是台湾街头运动的缩影。现在,台湾的街头运动议题,大多以环保、民生、教育、核电等为主,但无论议题如何改变,作为一个纪录者,刘振祥呈现了台湾真实情绪流露的一面。每次街头运动,刘振祥都扛着相机,在街头记录下时代的面孔。这个习惯,他保持至今,只要发生街头运动,他都习惯性地背起相机,出现在现场。

刘振祥在报社做了7年,换了几家媒体,当上了一份报纸的摄影部门主管,但最后因为不能总去拍照而辞职了。辞职后的刘振祥,在朋友的办公室租了一张桌子,开始做独立摄影工作室。当商业委托量变大后,成立了自己的摄影棚。

1987年起,他就一直是云门舞团的摄影师。经历了云门1988年的暂停,到1991年复出后,林怀民依旧找刘振祥为云门拍照。这过程中,太多的表演团体找上门来,使得刘振祥奠定了今日拍摄台湾表演艺术“第一把交椅”的江湖位置。

无论是街头运动,还是剧场表演,这些都成为刘振祥长期实践的主题。他们的共性在于,都具有强烈的表演性,且照片的记录色彩更浓。这使得拍摄者就再创作所进行的诠释,变得极其暧昧,且含混不清。由此而产生的照片,即便参入个人诠释,也很难盖过主体鲜明且情绪强烈的拍摄对象。对一个有志于创造意义的摄影师来讲,拍摄此类照片存在极大的风险,极易轻飘飘地附属在一个强大的主体上,让人感受不出作品本身应该有的沉甸甸的份量。在这种情况下,照片往往既不是问题的提出者,也不是精神的生产者。如此,刘振祥的作品,虽然给外界提供了解台湾的入口,却并不能让人格外兴奋。

对于虔诚而执着的摄影者,外界有理由对其产生更高的期待。对刘振祥个人来讲,更有意义的一次拍摄,似乎是他和新港文教基金会的一个合作项目。他记录了一个地方30年的变化,结束这个项目还要两年。这个项目涉及到城乡差距等问题,他都用影像来进行诠释。主题听起来并不新鲜,但好在所有的主动权都在他手上。我们仍旧期待刘振祥在这个项目完成时,可以给外界惊喜,让观者看到一个摄影者的自我突破。