小型土石坝排水体除险加固方案研究

2015-06-12郑州市水利建筑勘测设计院

□刘 克(郑州市水利建筑勘测设计院)

0 引言

随各地气候、地形、地质条件不同,修建的大坝类型也不相同,具有区域性的特点,土石坝是其中重要坝型。在我国,平原区和浅山丘陵区的中小型水库中以土石坝居多,其中碾压式土石坝应用最广泛。众多的小型土石坝经长年运行,存在不同程度的问题。在所有坝型中,土石坝在出现险情时,对下游的影响是最为严重的。为保证库区群众人民生命财产安全,我国对小型水库全面除险加固十分必要。

排水体是土石坝的重要设施,是为了降低坝体浸润线,减小坝体空隙水压力,提高坝坡稳定性;控制渗流,防止渗透破坏,保护坝坡土,防止冻涨破坏。其对合理确定坝体尺寸,节约工程投资,保证坝体渗流稳定具有重要作用。我国修建于上世纪50-70年代的小型水库土石坝,受建设历史条件影响和长年运行,各设施不同程度出现问题,排水体作为土石坝的主要组成部分,常出现的问题是下游坝坡坡脚排水体缺失或排水体损坏等引起水库蓄水期间下游坝坡渗流溢出点偏高,极易发生渗透破坏,导致大坝不能正常蓄水使用。

采用现行规范和计算方法对上世纪建设的土石坝进行分析时,往往发现这些小型土石坝并不完全满足采用现行规范稳定安全系数要求,或者一些下游坝坡排水设施缺失。与新建土石坝设计不同,完全挖除坝体,修复或完善设施后重新回填,尤其是对于相对较高的小型土石坝除险加固来说,显然不经济。文章以某镇小型土石坝排水体除险加固方案选择为例,阐明小型土石坝除险加固工程设计方案选择思路。

1 工程概况

某小型水库兴建于上世纪70年代,由于受历史条件的影响及施工条件的制约,加之各方面的条件限制,施工机具又极其落后,所以水库存在着许多质量问题,运行过程中出现了几次险情,经及时处理及限制水位运行,险情基本得到控制,但不能正常发挥效益,需除险加固。坝体排水棱体除险加固是其中主要内容之一。

水库是一座以防洪、农业灌溉和供水为主的小Ⅱ型水库,主要建筑物有大坝、溢洪道和放水管。大坝为均质土坝,坝长218m,高30.16m,坝顶宽3.40m,防浪墙平均高1.10m。设计标准为20a一遇设计,300a一遇校核,兴利库容21.34万m3,总库容30.95万m3,可灌溉43.33hm2土地。坝体主要为壤土,土质不均匀,含风化岩屑及小砾石,下游坝脚有排水棱体。放水管为浆砌石城门洞型无压洞,断面尺寸1.00m×1.70m,洞长99.00m,最大泄量1.50m3/s。放水管进口有闸门控制;下游出口有一灌溉支洞,现已封堵废弃。溢洪道位于大坝右坝头,距坝头约10.00m,溢洪道底宽11m,下游接陡坡泄流。

水库位于低山区,两岸山坡较陡,上部基岩裸露,下部多被第四系坡洪积覆盖,库内河谷呈“V”字型,河床宽100~150m,河床零星分布有残留一级阶地,且分布不对称。坝址区出露的基岩为震旦系石英砂岩和前震旦系绢云母片岩。河槽部分坝基岩层主要为绢云母片岩,裂隙发育,岩体较破碎,表层多具强风化,具弱透水性。两坝肩基岩均为绢云母片岩,局部有石英砂岩。坝体填土岩性以壤土为主,粘粒含量为24%,土质不均匀,局部填土为砂壤土且含有小砾石及风化岩碎屑,取样室内试验渗透系数为4.50×10-5cm/s具弱透水性。

查看本水库原始设计资料,得知原设计为均质土坝,坝体下游坝坡采用棱体排水的结构形式。但对比水库原始设计资料和实测大坝断面,发现原设计的排水棱体在现状坝体下游坡脚以外部分缺失,并不完整。经现场开挖探坑发现,现状坝体仅在主河槽及左岸滩地段有排水棱体,但中部棱体高,两侧棱体低,立面大致呈“U”型分布,排水棱体顶高程425.45m,底高程422.35m,坝轴线方向仅长约23m;坝体在河道主河槽右岸滩地段坡脚为土体,无排水棱体,坝基础局部出露基岩。

2 除险加固设计

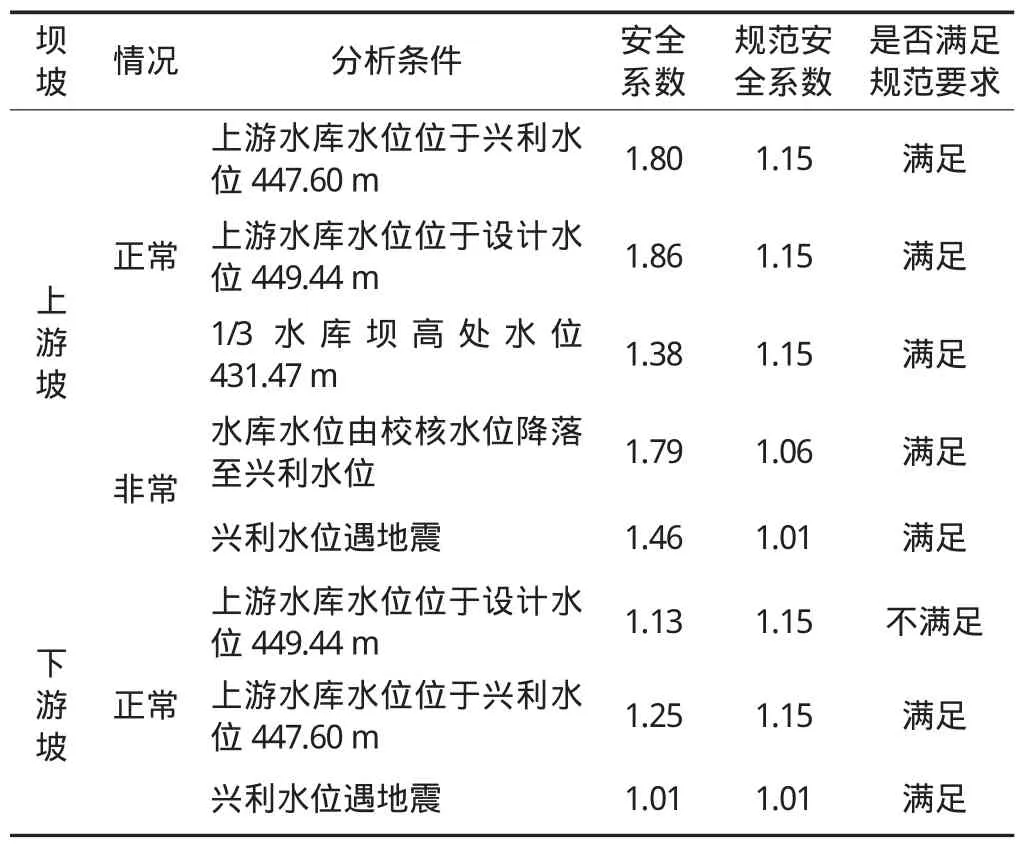

按此水库除险加固地勘资料,对大坝各典型断面进行渗流分析和稳定分析。设计坝坡稳定分析采用河海大学编制的autobank6.1程序,按瑞典圆弧法计算,采用有限元法计算。坝体稳定渗流期和上游水位降落时的渗透压力采用近似法计算,即计算滑动力矩时,浸润线以下、静水位以上的土体采用饱和密度γs;计算抗滑力矩时,浸润线以下静水位以上的土体用浮密度γb(当计算上游坡稳定时,以上游静水位为准;计算下游坡稳定时,以下游坡静水位为准);浸润线以上土体,不论计算滑动力矩及抗滑力矩,均用湿密度γw;对于上、下游静水位以下的坝壳部分皆采用浮密度γb计算。土料强度浸润线以下采用饱和固结快剪小值平均值,浸润线以上采用原状土不饱和快剪小均值。计算断面采用实测坝体断面。各工况,坝体上下游边坡稳定分析成果见表1。

表1 复核大坝稳定安全系数计算成果表

根据上述分析计算结果,下游坝坡在设计水位条件下稳定不满足规范要求,为此需对坝体采取除险加固措施。综合分析各工况计算结果及试算过程,分析得出坝体下游坝坡不稳定原因是渗流浸润线位置偏高。

2.1 除险加固方案

针对滩地段坝体无排水棱体和有排水棱体段坝体有不稳定的工况,分析可采用以下2种思路对坝体排水体采取工程措施,确保坝体稳定:①通过降低浸润线及其下游坝坡溢出点的方式来满足坝体稳定,②下游坡面增设贴坡排水体,加固坝坡。

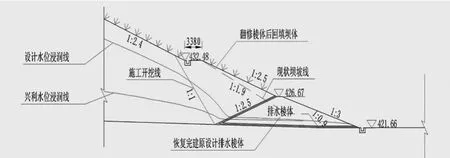

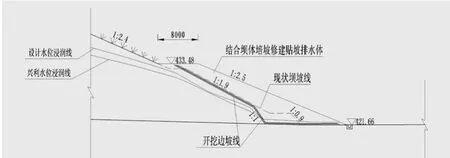

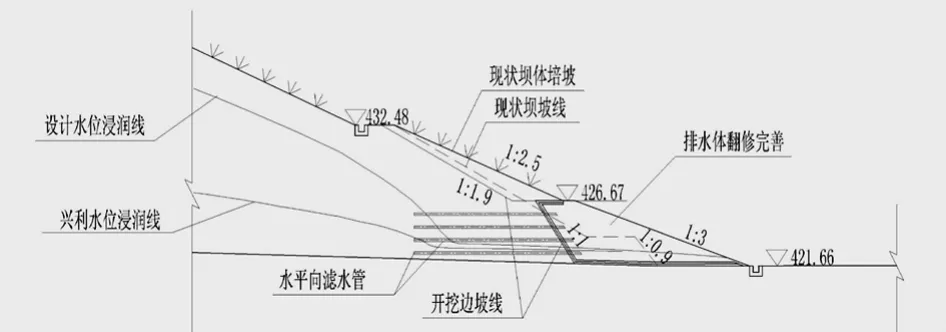

为保证主河槽段坝体正常排水,保证下游坝坡抗滑稳定安全,初步考虑3种方案,对比分析后选择切实可行的加固方案,各方案如下:方案一是恢复原设计棱体排水方案。对滩地段坝体下游坡脚开挖后布设棱体排水,对大坝下游坡高程432.48m至高程426.67m范围内培土放缓坡比至1:2.50;高程426.67至坡脚421.66范围内,恢复加固排水棱体,顶宽1m,内坡比1:2.50,外坡比1:3。排水体在干砌石之下采用;方案二是增设贴坡排水体方案。对现状下游坝按1:1坡削坡后,在坡脚增设贴坡排水体,在设计水位渗流溢出点以上高程433.48m处至坡脚421.66m范围内增设贴坡排水体,边坡1:2.50。在有排水棱体段,对现状排水棱体表面干砌石拆除,清除淤积后,继续砌筑贴坡排水体;在无排水棱体坝段,新铺设贴坡排水体,坝坡清基后依次铺设15.00cm的粗砂垫层和15.00cm砾石垫层和干砌块石;方案三是增设桥式滤水管辅助排水方案。在现状下游坝坡脚局部开挖后,对出露坝体断面顺水平方向钻孔并埋设桥式滤水管,共布置两排,最底一排距河床地面1m,排水反滤管在开挖坡面上呈梅花状布置,水平向间距2m,竖向间距均为1m,底层水平向孔长约13.20m,顶层水平向孔长约10.10m。排水花管下游接本次翻修加固的排水棱体。各方案简图见图1、图2、图3。

图1 下游坡脚排水体除险加固方案一简图

图2 下游坡脚排水体除险加固方案二简图

图3 下游坡脚排水体除险加固方案三简图

2.2 方案分析与选择

方案一是按照新建土石坝的思路,恢复完善排水棱体,方案实施后的优点是排水效果好,可有效降低坝体内浸润线。缺点是,排水棱体需开挖下游坡脚土体后铺设排水棱体,土方开挖量大,对原坝体扰动大,现有棱体拆除翻修量大。

方案二是按照现状大坝下游边坡需要的稳定断面尺寸与坝体下游排水设施相结合的思路,增设贴坡排水体,加固坝体。优点是现状下游坡脚坝体结合削坡,可翻修现状排水棱体中表面已淤塞部分,且整体土方开挖量少,对原状坝体扰动小,坝体下游坡抗滑稳定和渗流稳定可同时满足规范要求,缺点是贴坡排水体砌石量较大。

方案三是按照恢复排水棱体排水功能的思路,在无排水棱体的坝段增设水平向桥式滤水管,达到排水棱体同样排水效果的目的。优点是砌石量较方案二少,对现状坝体扰动小,缺点是水平向滤水管需水平向钻孔,施工工序复杂,尤其上排水平相滤水管孔钻孔距离地面高差4m,水平钻孔施工难度大,需要垫土作为钻孔平台,工期较长。

以上三方案,经分析均可满足坝体渗流及稳定要求,但投资和工期不同,考虑本工程距离城区远,但石料丰富,且为小型土石坝工程,长年沉降已稳定,本着尽量减少对坝体扰动,充分利用当地材料和有限投资的原则,最终选定方案二作为坝体下游坡排水体除险加固方案。

3 结语

建国以来,我国在土石坝建设及运行维护过程中,积累了极其丰富的经验。我国小型土石坝有其自身的建设历史条件,在除险加固工程设计中,应根据小型土石坝其自身的建设条件、工程现状条件和小型水库除险加固工程规模小、投资较少的特点,按照维修加固的思路选择切实可行的加固方案,尽量减少对现状坝体的扰动破坏,发挥工程效益。