空间异质性、收入门槛与财政支农减贫效应

2015-06-09邹文杰冯琳洁

邹文杰, 冯琳洁

(福建师范大学经济学院,福建 福州 350108)

空间异质性、收入门槛与财政支农减贫效应

邹文杰, 冯琳洁

(福建师范大学经济学院,福建 福州 350108)

本文构建空间面板模型检验1993-2013年我国财政支农减贫效应,并应用门槛面板模型考察财政支农减贫效应的门槛特征。研究表明,我国财政支农减贫效应显著,财政支农与贫困发生率在空间上呈非均衡分布,财政支农减贫效应具有明显的空间异质性;门槛检验结果显示,财政支农的减贫弹性随着农民人均收入的提高,出现先增加后减小的变化规律。本文研究结论对调整和完善财政支农政策启示明显:在鼓励和督促地方政府加大财政支农力度的同时,中央政府应充分考虑财政支农减贫的空间异质性和门槛特征,在配置财政支农资金时适当向辐射力强的省份以及农民人均收入水平低的省份倾斜,确保财政支农资金的减贫效应得以最大程度地发挥。

财政支农;减贫效应;空间溢出;门槛效应

一、引 言

改革开放以来,我国政府十分重视对农业、农村和农民的支持,财政支出中直接用于支援农业生产或与农业生产联系较为密切的资金大幅度增加,中央财政支农投入的增速明显快于中央财政收入的增长速度。财政支农资金快速增长的同时伴随着农村贫困人口和农村绝对贫困发生率的快速下降。无论是用绝对贫困标准测量,还是以低收入标准测量,我国减贫扶贫工作都取得了举世瞩目的成就[1]。

实施财政支农政策的主要目的是通过支援农村生产支出、农业综合开发支出、农林水利气象等部门事业费、支援不发达地区支出、农口基本建设支出等,降低农民的生产成本,提高农业生产力,从而提高农民收入。根据《中国统计年鉴》公布的数据,笔者测算了1993-2013年我国各省财政支农平均增长率以及农民人均纯收入增长率,发现两者并不是呈同步变化趋势。从财政支农增长率看,上海、海南、甘肃排在前三位,四川、广东、福建列后三位。从农民人均纯收入增长率看,位居前列的分别是北京、重庆、内蒙古,而广东、广西、甘肃则排在后三位。四川、云南、浙江的财政支农增长率相对较低,但农民人均纯收入增长率却较高。也就是说,我国各省财政支农支出与贫困发生率之间不是一种简单的线性关系。那么财政支农支出对贫困减缓的影响到底如何?两者是否存在空间依存性?如果存在,那么财政支农减贫的非线性作用机制又是如何?这些问题的解决对调整和完善国家扶贫战略与政策具有重要的意义。

二、文献评述

对于财政支农支出对贫困减缓的影响,国内外学者持有两种截然不同的观点:一种观点认为,财政支农的减贫效果显著。Wong(1998)以我国1985-1992年间县域财政支农投入数据为样本进行研究,发现财政支农支出可使农民人均纯收入每年增加约2.28%[2]。林伯强(2005)构建了一个联立方程组模型,对我国各类农村公共支出效应进行了测算,发现农村教育、农业研发和农村基础设施等公共投资都促进了农村经济增长,减少了地区不均等和贫困[3]。吕炜,刘畅(2008)提出了农村减贫制度创新的基本分析框架,并实证分析了公共投资和社会性支出的减贫效果,发现教育和各项社会性支出水平的提高,对农村减贫效果显著但具有一定的滞后性[4]。秦建军,武拉平(2011)利用误差修正模型进行实证研究,发现短期内财政支农投入增长对农村减贫效果较为明显,而长期财政支农投入的农村减贫效果趋于平稳[5]。储德银,赵飞(2013)建立以政府转移支付作为门限变量的面板门限回归模型,考察了1995-2010年我国财政分权对农村贫困的影响。结果表明,预算内收入与支出分权能够显著减少农村贫困,且预算内支出分权的减贫效果更加明显。另一种观点则认为,财政支农的减贫效果不明显,我国财政支农政策有待改进与调整[6]。Fan(2003)研究发现,财政支农支出项目对农民收入增长的作用并不明显,他认为这个结果主要是由于财政资金配置效率低下造成的[7]。王倩(2010)认为由于我国财政支农落后于农业生产发展以及财政支农结构安排的不合理性,农民纯收入增长与财政支农比率总体上呈负相关关系[8]。张克中等(2010)应用我国分税制改革以来的省际面板数据进行实证研究,发现我国大部分省份财政分权程度的增加则有利于缓解贫困,但北京、上海和天津三个直辖市财政分权程度的增加恶化了贫困状况[9]。王志涛,王艳杰(2012)利用我国1991-2010年的统计数据,分析了公共投资的减贫效果,发现政府医疗卫生支出能有效增加农村居民支出,达到减贫目的,但政府支农支出对农村居民支出的影响则相反,其他支出项目对农村居民支出的影响显著[10]。高远东(2013)运用我国省级面板数据测算了财政金融支农政策对农村减贫的直接效应,发现财政支农政策对本省份农村减贫的直接效应不显著,且对邻接省份减贫具有显著的抑制作用[1]。

财政支农的减贫效果是显著还是不显著,理论界仍存在分歧,这表明该领域还有较大的研究空间。通过梳理相关文献,本文认为关于财政支农减贫的研究还需进一步补充和完善。首先,从研究假设来看,以往文献多是研究财政支农与贫困减少的线性关系,而忽视了财政支出在地理空间上的依赖性与溢出效应,简单的相关分析仅仅揭示了财政支农与贫困减少的时间相关性,而无法洞察两者在地理空间上的关联机制。其次,从研究方法看,大多数文献采用向量自回归模型、格兰杰因果关系检验以及误差修正模型对财政支农与贫困减少之间的关系进行实证检验(吕炜、刘畅,2008;秦建军、武拉平,2011;王志涛、王艳杰,2012等),部分学者虽基于省级面板数据进行了检验(陆宇嘉等,2011;王娟、张克中,2012),但由于对变量空间效应考虑缺失,这必然造成模型设定偏差和估计结果的不准确。再次,从研究深度看,财政支农减贫效应的内在机理有待进一步挖掘。高远东等(2013)发现了财政支农与贫困减少存在空间关联性,但没有进一步探讨财政支农减贫效应受哪些因素影响和制约。事实上,无论是财政支农还是金融支农,它们对减贫的影响应该存在门槛特征(师荣蓉等,2013),即当一些外在因素发生变化时,财政支农减贫效应的大小会随之发生变化[11]。因此,只有进一步探讨财政支农减贫效应的门槛特征,才能准确地认识财政支农与贫困减少之间内在关系。

本文通过构建空间面板模型,借助我国1993-2013年省级面板数据对财政支农与贫困发生率空间关联性进行实证分析,并应用门槛面板模型对财政支农减贫效应进行门槛检验,探讨财政支农与贫困减少之间的内在关系,以期为我国调整和完善财政支农政策提供理论依据。

三、财政支农减贫效应的计量分析

(一)模型设定与变量选取

Ravallion和Chen(1997)提出关于贫困与经济增长关系的模型[12]:

LnPOVit=αit+βLnYit+θt+εit(i=1,2…,N;t=1,…,T)

(1)

(1)式中,POVit代表i地区在t期的贫困指标,αit代表地区差异的固定影响,β是贫困的经济增长弹性,Yit代表i地区在t期的生产总值,εit为随机误差项,为白噪声。

(1)式可以转化为:

POVit=eα0Yitα1

(2)

农村经济增长的C-D生产函数如下:

Yit=AitKitβ1Litβ2

(3)

K代表农村的资本投入,L代表农村的劳动力投入。农村资本投入的资金来源主要包括财政支农资金、金融支农资金以及农户自有资金[1],从而农村资本投入可以表示为:

Kit=(EFF1·GSA)γ1(EFF2·FSA)γ2(EFF3·FOF)γ3

(4)

GSA表示财政支农资金,FSA表示金融支农资金,FOF表示农户自有资金,EFFi(i=1,2,3)分别表示三类资金的投资转化效率。将(4)式代入(3)式,再代入(2)式,整理后可得:

POVit=eα0Aα1(EFF1·GSA)α1β1γ1(EFF2·FSA)α1β1γ2(EFF3·FOF)α1β1γ3Lα1β2

(5)

将(5)式两边取对数,则:

LnPOVit=α0+α1LnA+α1β1γ1EFF1+α1β1γ2EFF2+α1β1γ3EFF3+α1β1γ1LnGSA+α1β1γ2LnFSA+α1β1γ3LnFOF+α1β2LnL

(6)

假设各时期农村生产函数各要素的转化效率均为常数,(6)式可进一步改写成:

LnPOVit=C+C1LnGSA+C2LnFSA+C3LnFOF+C4LnL

(7)

在(7)式的基础上,构建财政支农减贫的计量经济模型如下:

LnPOVit=C+C1LnGSAit+C2LnFSAit+C3LnFOFit+C4LnLit+εit

(8)

上述模型中各变量的选取如下:

贫困指标(POV)。目前衡量一个地区贫困状况的指标主要有贫困发生率、贫困线指数和恩格尔系数等。贫困发生率即贫困人口占总人口的比率,是一种普及且非常简单的测量贫困程度的指标。本文选取贫困发生率来衡量贫困状况,贫困发生率数据来源于历年的国家统计局《农村贫困监测报告》。

财政支农(GSA)。我国的财政支农形式多样,本文分析的财政支农支出主要包括各省每年财政用于纯农业方面的支出、农业基本建设支出、支援不发达地区支出以及农村社会救济支出。由于我国样本期指标体系的变化,1993-2002年的财政纯农业支出为支援农村生产支出、农业综合开发支出和农林水利气象等部门的事业费支出三者之和;2003-2006年为农业支出、林业支出和农林水利气象等部门的事业费支出三者之和,2007-2012年为农林水利事务支出。考虑到每期财政支农都会对农村贫困产生影响,用固定资产价格指数调整后,以15%的折旧率按照永续盘存法计算得出每年财政支农支出存量,然后将各省每年财政支农支出存量除以农业总产值来衡量一个地区的财政支农支出水平。财政支农数据来源于1993-2012年《中国统计年鉴》和《中国农村统计年鉴》。

金融支农(FSA)。金融支农是我国扶持政策的重要组成部分,金融支农能有效地解决农村经济发展中资金供求的矛盾,推动农村贫困人口脱贫[11]。本文采用各省金融机构的农村信贷总额与其GDP的比率来衡量各省的金融支农规模。数据来源于《中国金融年鉴》及各省统计年鉴。

农户自有投资(FOF)。农户自有资金的投入反映了农村农业生产的投入,解决农村经济发展的资金问题,能促进农村经济发展和缓解贫困。本文借鉴高远东等(2013)的处理方法,将农户固定资产投资扣除住宅投资部分来衡量农户自有投资水平。数据来源《中国统计年鉴》和《中国农村统计年鉴》。

农村劳动力(L)。选取各省各年农村就业人员数来衡量农村劳动力投入情况。数据来源于《中国农村统计年鉴》。

本文选取1993-2013年我国30个省(自治区、直辖市,以下简称省)为分析样本(西藏数据缺失严重,台湾、香港、澳门不包括在分析范围之列)。

(二)财政支农减贫的空间溢出效应

Anselin(1988)认为,一个地区的经济特征不是孤立存在的,其经济特征与邻近地区同一经济特征总是发生着某种联系,即具有显著的空间相关性[13]。通过分析统计数据,我们发现我国财政支农支出与贫困发生率在空间分布上并非成简单的线性关系。造成财政支农和贫困发生率空间不协调的原因,很可能是因为存在空间相关性[14]。也就是说,一个省份纯农业方面的支出、农业基本建设支出、支援不发达地区支出等财政支农支出可能不仅使本省农户受益,同时还能对相邻或相近的省份农户产生影响。若横截面数据之间存在空间异质性或空间相关性,应用前面所构建的线性计量模型(8)式分析财政支农支出的减贫效应,结果就可能出现偏差。因此,有必要使用空间计量经济模型,将空间依赖性纳入财政支农减贫效应的实证研究。

Anselin(1988)提出了两种空间面板模型:一种是当变量间的空间依赖性导致空间相关时,在模型中引入加权内生变量,即空间滞后模型(SLM);另一种是当模型的误差项在空间上相关时,对模型的误差项进行分析,即空间误差模型(SEM)。考虑到全面考察财政支农减贫空间异质效应的需要,本文分别设定财政支农减贫的SLM模型和SEM,数学表达式如下:

空间滞后模型(SLM):

LnPOVit=C+C1LnGSAit+C2LnFSAit+C3LnFOFit+C4LnLit+θwLnGSAit+ρwLnPOVit-j+εit

(9)

空间误差模型(SEM):

LnPOVit=C+C1LnGSAit+C2LnFSAit+C3LnFOFit+C4LnLit+εit,εit=λwεit+μit

(10)

在(9)、(10)式,θ代表财政支农的外溢效应,W为空间权重矩阵,度量不同区域社会经济联系程度,POVit-j为贫困率的滞后项,ρ为贫困发生率的空间滞后项系数,λ为空间误差项系数,μ为服从正态分布的随机误差项,其它参数的经济含义与(8)相同。

在进行空间计量回归前,首先必须对财政支农支出和贫困发生率两变量之间的空间相关性进行检验,判断两者之间是否存在空间依赖性。检验变量间空间相关性的方法众多,本文选取Moran’sI指数法进行检验。检验结果表明,Moran’sI的正态统计量Z值大多数年份通过了在5%水平下的临界值,表明我国财政支农支出与贫困发生率具有明显的空间依赖性。

对于空间计量模型是适用SLM模型还是SEM模型,Anselin(1988)提出了判别准则,如果基于拉格朗日乘子的LM检验结果显示稳健的拉格朗日乘数—滞后检验显著,而稳健的拉格朗日乘数—误差检验不显著,或者拉格朗日乘数—滞后检验较之拉格朗日乘数—误差检验在统计上更加显著,那么SLM模型更合适;相反,如果稳健的拉格朗日乘数—误差检验显著,而稳健的拉格朗日乘数—滞后检验不显著,或者拉格朗日乘数—误差检验比拉格朗日乘数—滞后检验在统计上更加显著,则SEM模型更合适。

对财政支农支出与贫困发生率两组变量进行空间依赖性检验,比较SLM模型和SEM模型估计结果,发现SLM模型的稳健的拉格朗日乘数—滞后检验显著,且拉格朗日乘数—滞后检验较之拉格朗日乘数—误差检验更加显著;而SEM模型稳健的拉格朗日乘数—误差检验不显著,而稳健的拉格朗日乘数—滞后检验显著。根据Anselin的判别准则,SLM模型是更适合的估计形式。

应用Matlab7.0软件对1993-2013年我国财政支农减贫的空间面板模型进行估计,为了比较,同时给出了线性基本模型式(8)的估计结果,结果见表1。

表1 模型估计结果

注明:括号内为标准误,“* ”表示在10%水平下显著,“** ”表示在5%水平下显著,“*** ”表示在1%水平下显著。

从线性基本模型的估计结果看,回归拟合效果良好,除了金融支农影响系数外,其它参数估计都通过了5%水平下的显著性检验。财政支农对农村贫困率的弹性系数为-0.256,表明财政支农投入的增加具有明显的减贫效应。财政支农通过补助费、专项资金等转移支付的形式,降低了农民的生产成本,提高了农业生产力,有效地促进农村经济的发展,增加了农民收入,从而使农村贫困群体减少。金融支农对农村贫困率的弹性系数为-0.192,但没有通过显著性检验,这表明我国的金融支农政策实施效果还不够理想。造成这个结果的原因可能是我国有限的金融支农资金尚未得到合理配置,部分真正急需生产和生活资金的贫困群体往往因无法向金融机构提供信用担保,从而难以从金融支农中获得资金扶持。从线性基本模型计量分析结果看,我国财政扶贫效果要比金融扶贫效果更为明显。

进一步考察SLM模型中财政支农的空间相关系数θ,θ值为0.284,这表明财政支农减贫具有明显的空间溢出效应。一个省份纯农业方面的支出、农业基本建设支出等财政支农不仅使本省贫困群体受益,同时,空间上与之相邻或相近的省份也能享受到其带来的好处。因此,拥有相邻省份越多的省份贫困群体从本省份和相邻省份财政支农中获得的正外部性越强。贫困发生率的空间滞后项系数ρ估计值为0.163,表明我国农村贫困率在省际间具有明显的正向空间依赖性,即某省农村贫困率的减少对邻接省份农村贫困率减少往往有促进作用,反之亦然,这也反映了我国农村贫困人口往往分块聚集、呈现集中连片的特征(高远东等,2013)。

四、财政支农减贫效应的门槛检验

正如前文所言,根据分区域财政支农减贫的估计结果,我们可以初步判断,财政支农减贫效应的大小可能受到农民人均收入的影响,随着农民人均收入水平的提升,财政支农的减贫效应也会发生相应的变化,即财政支农对贫困率的影响可能存在“门槛特征”。因此,我们将进一步应用门槛面板模型对财政支农减贫效应进行门槛检验。

(一)门槛面板模型

Hansen(1999)将门槛值作为一个未知变量纳入回归模型中,构建分段函数,并对该“门槛特征”及相应门槛值进行实证估计和检验[15]。该模型无需给定非线性方程的形式,门槛值及其数量完全由样本数据内生决定,依据渐近分布理论建立待估参数的置信区间,并运用bootstrap方法估计门槛值的统计显著性,克服了传统门槛分析方法的缺陷。因此,本文将农民人均收入作为门槛变量设定财政支农减贫的多重门槛面板模型,数学表达如下:

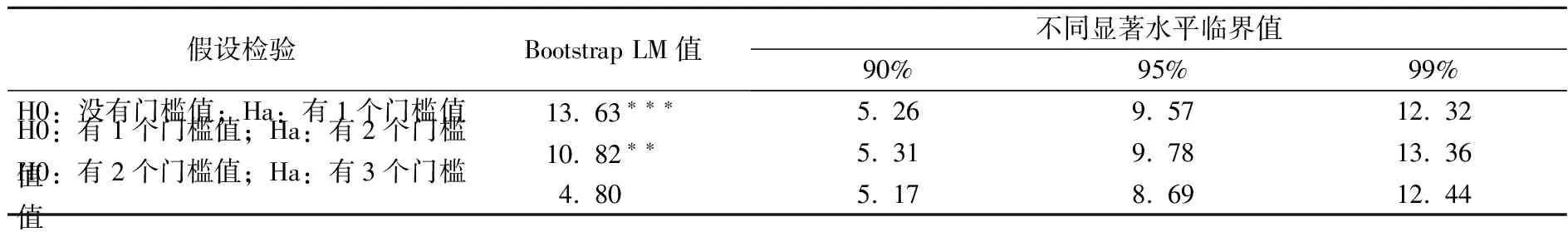

LnPOVit=C+C11LnGSAit(yit≤λ1)+C12LnGSA(λ1 (11) 其中,y为门槛变量,代表农民人均收入水平*为了获得数据的便利性,本文的农民人均收入指标选取《中国农村统计年鉴》中的农村居民家庭人均纯收入来衡量。;λ1、λ2…、λn-1和λn为n+1个门槛区间下的门槛值,c11、c12、…、c1n-1和c1n为不同门槛区间下的估计系数。 (二)门槛特征检验与估计 根据Hansen(1999)的分析,判断门槛特征是否显著,需要通过构造F统计量来检验。F检验的原假设是不存在门槛特征,备择假设是存在一个门槛值,采用的bootstrap方法获得其渐进分布进而获得对应的LM值。如果LM值小于既定显著性水平时,拒绝原假设,表示模型至少存在一个门槛值。然后检验是否存在第二个门槛值,以此类推,直至所得到的门槛值不再显著为止。 采用bootstrap方法进行检验,检验结果如表3所示。检验结果表明:农民人均收入两重门槛效应在5%的显著性水平下显著,故选用两重门槛模型进行分析。 表3 门槛效应检验结果 门槛特征检验过后,再利用Hansen的三步法确定各自变量的门槛值,同时确定各门槛的估计值。结果见表4所示。 表4 门槛估计结果 (三)门槛特征分析 从门槛模型的估计结果看,财政支农减贫效应并非单调递增的,而是存在“拐点”或“门槛”。财政支农对贫困率影响程度主要受制于农民人均收入水平。当一个省份农民人均收入处于较低水平时(小于3860元),财政支农减贫的作用较小,弹性系数为-0.278,但具有积极的隐性累积效应;当农民人均收入跨过第一门槛3860元时,财政支农减贫的作用呈现出显性加速效应,弹性系数达到-0.301;当农民人均收入达到第二门槛9021元时,财政支农减贫的作用又变小,弹性系数从-0.301变为为-0.255。 我们可以从发展经济学理论中找到造成我国财政支农减贫效应随着农民人均收入的不断提高,出现先递增后递减变化规律的原因。 发展经济学理论认为,由于规模报酬递增的存在,一个国家或地区人均收入水平只有越过一定的“门槛”才能逐步发展起来,否则会陷入“贫困陷阱”中,形成难以摆脱的贫困恶性循环。我们可以通过调整后的索洛模型描述“贫困陷阱”现象[13]。 设一个国家或地区的生产函数为f(k),其中 (12) 图1 贫困陷阱的解释 若该国家或地区人均资本存量介于ka和kb之间时,经济表现出规模报酬递增的趋势,若人均资本存量小于ka或者大于kb,均表现为规模报酬递减,如下图1所示。 从图1中我们可以看出,该国或地区经济存在三个均衡点,即(k1,y1)、(k2,y2)、(k3,y3),其中(k1,y1)和(k3,y3)均衡是稳定的,而(k2,y2)的均衡并不稳定。如果经济偏离(k2,y2),就会离这个点越来越远,逐步趋向(k1,y1)或(k3,y3)。当该国或地区的资本存量略大于k2时,经济产出将大幅提高,将偏离原来的均衡产出y2,经济产出的大幅提高会使该国或地区的储蓄和投资增加,储蓄和投资的增加又会促使资本存量增加,从而经济向右移动,逐步趋向均衡点(k3,y3)。反之,当该国或地区的资本存量小于k2时,经济产出的增长幅度小于资本存量的增长幅度,经济向左移动,逐步趋向均衡点(k1,y1)。因此,该国或地区经济的资本存量水平就决定了其均衡状态,若资本存量小于k2,就很容易陷入低水平均衡(k1,y1)状态,资本存量一旦跨过k2这个门槛,就能实现高水平的均衡(k3,y3)。也就是说,摆脱“贫困陷阱”的决定性因素来自于资本积累。 我国财政支农通过纯农业方面的支出、农业基本建设支出、支援不发达地区支出以及农村社会救济支出,能有效地促进农户特别是低收入群体的资本积累,提高农户的资本存量水平,从而影响农村经济的均衡状态。当农民人均收入水平处在较低水平时,由于资本存量离门槛值k2尚远,财政支农无法改变农村经济趋向低水平均衡状态,因此,这个阶段财政支农的减贫效应不太明显;当农民人均收入水平提高到接近门槛值k2时,财政支农有效地提高农户的资本存量水平,使资本存量成功地跨越门槛值k2,从而农村经济跳出“贫困陷阱”,进入更高水平的均衡状态,这个阶段财政支农减贫效应明显提高;当农民人均收入水平进一步提高时,财政支农依然能提升农户的资本存量,但此时经济已处在远离贫困的高水平均衡状态,财政支农对贫困的减缓作用与前期相比明显变小。 财政支农是我国扶贫的重点手段,财政支农的减贫效果如何是理论界关注的热点。现有文献考察财政支农减贫效果时往往忽略了财政支农支出与贫困减少的空间相关性。本文在公共财政支出减贫效应的基本模型基础上,构建空间面板模型对我国1993-2013年财政支农与贫困发生率空间相关性进行分析,并应用门槛面板模型考察公共财政支出减贫效应的门槛特征。 空间面板模型的估计结果显示,我国的财政支农减贫效应显著,一个省份财政支农支出增长1%,其贫困发生率将下降0.273%;财政支农与贫困发生率并非简单的线性关系,而是在空间上呈非均衡分布,财政支农减贫效应具有空间异质特征。该结论的政策启示明显:一方面,各级政府应持续加大财政支农力度,贯彻落实财政支农政策,充分发挥财政支农减贫作用,逐步降低我国贫困人口的数量;另一方面,由于财政支农空间外溢性以及空间异质性的存在,中央政府应该加大辐射力强的省份财政支农投入,弥补这些省份由于外溢而造成的损失,并保证其正外部性的效果得以进一步发挥;同时在分配财政支农资金时应向西北、西南等财政支农减贫效应大的区域倾斜,最大程度地发挥财政支农的减贫作用。 门槛面板模型的估计结果表明,财政支农减贫效应不仅呈现出空间异质性,同时还存在门槛特征。财政支农的减贫弹性随着农民人均收入的提高,出现先增加后减小的变化规律。农民人均收入低于第一门槛值3860,财政支农的减贫弹性为0.278,若农民人均收入处于[3860,9021]之间,财政支农的减贫弹性为0.301,若农民人均收入高于9021,财政支农的减贫弹性为0.255。根据不同省份农民人均收入与门槛值大小的关系,我们将全国各省份进行分类,发现我国甘肃、贵州、青海、云南、陕西等大部分省份2012年农民人均收入处于[3860,9021]区间,这表明这些省份公共财政支出减贫弹性较大,公共财政支出减贫效应显著。因此,这些省份应抓住财政支农扶贫和减贫效应最佳的关键时期,加大财政支农力度,确保财政支农支出稳定增长。中央政府在统筹扶贫资金时应重点向这些省份倾斜,以发挥财政支农减贫的最大效应。上海、北京、浙江等农民人均收入超过高门槛值的省份,公共财政支出减贫效应依然明显,应持续增加财政支农投入,确保农村减贫的可持续性,防止经济脆弱农户“返贫”现象发生。 [1] 高远东, 温涛,王小华. 中国财政金融支农政策减贫效应的空间计量研究[J].经济科学,2013,(1):36-46. [2] Wong P W.Financing Local Government in the People’s Republic of China[M]. Oxford University Press, 1998, pp.57. [3] 林伯强.中国的政府公共支出与减贫政策[J].经济研究,2005,(1):27-37. [4] 吕炜,刘畅.中国农村公共投资、社会性支出与贫困问题研究[J].财贸经济,2008,(5):61-69. [5] 秦建军,武拉平.财政支农投入的农村减贫效应研究——基于中国改革开放30年的考察[J].财贸研究,2011,(3):19-27. [6] 储德银,赵飞.财政分权、政府转移支付与农村贫困——基于预算内外和收支双重维度的门槛效应分析[J].财经研究,2013,(9):4-18. [7] Fan S G.,Chan-Kang Connie,Qian Keming and Krishnaiah K. National and international agricultural research and rural poverty:The case of rice research in India and China[J].Agricultural Economics,2003, Vol.33,No.3:369-379. [8] 邓宏亮.财政支农增长的空间外溢性及门槛效应分析[J].财贸研究,2013,(5):62-69. [9] 张克中,冯俊诚,鲁元平.财政分权有利于贫困减少吗?——来自分税制改革后的省际证据[J].数量经济技术经济研究,2010,(12):3-15. [10] 王志涛,王艳杰.政府公共支出与农村减贫关系的实证研究[J].财贸研究,2012,(6):60-64. [11] 师荣蓉,徐璋勇,赵彦嘉.金融减贫的门槛效应及其实证检验——基于中国西部省际面板数据的研究[J].中国软科学,2013,(3):32-41. [12] Ravallion, M.,Chen, Shaohua.What can new survey data tell us about recent changes in distribution and poverty?[J].World Bank Econ Rev,1997,Vol.11,No.3:357-382. [13] Anselin L. Spatial Econometrics:Methods and Models[M].Kluwer Academic Publishers,Dordrecht,Netherland,1998,pp.135. [14] 沈能,赵增耀.农业科研投资减贫效应的空间溢出与门槛特征[J].中国农村经济,2012,(1):69-79. [15] Hansen B.,1999,Threshold Effects in non-dynamic Panels:Estimation,Testing and Inference[J].Journal of Econometrics,1996,,Vol.19,No.2: 345-368. (责任编辑:风 云) Spatial Heterogeneity and Threshold Characteristics of the Poverty Reduction Effect of Financial Support for Agriculture ZOU Wen-jie, FENG Lin-jie (College of Economics, Fujian Normal University, Fuzhou 3501081, China) This paper builds the spatial panel model to analyze the spatial correlation between the output in financial support for agriculture and the incidence of poverty in all of China’s provinces from 1993 to 2012 and applies threshold panel model to study the threshold characteristics of the poverty reduction effect in public financial expenditure. The result shows the poverty reduction effect of financial support for agriculture is obvious. Financial support for agriculture and the incidence of poverty in the space and the poverty reduction effect of financial support for agriculture has spatial heterogeneity. The result of threshold test shows the elasticity of the poverty reduction of financial support for agriculture increases and then decreases with the increase of rural per capita income of farmers. Conclusions n this paper have obvious implications adjusting and improving the policy in financial support for agriculture. When the central government encourages and urges local governments to increase financial support for agriculture, the spatial heterogeneity and threshold characteristics of financial support for agriculture should be fully considered. When configuring the financial fund for agriculture, the central government should tilt to the provinces which have strong radiation or level of rural per capita income make sure that the poverty reduction effect of financial fund for agriculture exerts to its best. financial support for agriculture; poverty reduction effect; spatial spillovers; threshold characteristics 2015-03-17 教育部人文社科基金资助项目(12YJC790301) 邹文杰(1975-),男,福建古田人,福建师范大学经济学院副教授;冯琳洁(1992-),女,福建建瓯人,福建师范大学经济学院硕士生。 F124.7 A 1004-4892(2015)09-0018-09

五、研究结论与政策启示