巧点拨

2015-06-08梁远江

梁远江

点拨,是教师针对某一内容或某一问题,在学生陷入窘境,或思维“打结成乱麻”,或偏离正常“轨道”时,采用精练恰当的语言,在当“点”之时,当“点”之处,对学生进行有针对性的启发和引导,帮助学生冲破障碍,激活思维。叶圣陶老先生曾说:“教师之教,不在于全盘讲授,而在于相机诱导”,即适机点拨。实践也证明:教师适时、恰当、有效的点拨,可以化迷茫为清晰,化粗浅为深入,实现错对交替的质的飞跃,使课堂锦上添花。

一、在学生思维困顿时点拨——柳暗花明

在解决问题的过程中,学生的思维有时会遇到障碍,出现心欲求通而未得,口欲言之而未能的时候,此时教师应放手倾心诱导,着意点化,将点拨安排在学生思维“愤悱”之际,便能拨动学生心灵的琴弦,启迪智慧的火花。

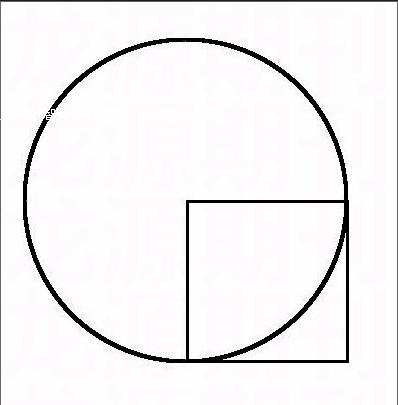

例如,学习了“圆的面积”之后,教师让学生解决这样一道题(如图):“已知小正方形的面积是24平方厘米,求大圆的面积。”由于受思维定势的影响,学生总认为:要求圆的面积,就必须找出它的半径。而图中圆的半径却无法顺利的求出来,此时学生陷入沉思:到底哪个数的平方才等于24呢?还有的学生提出:如果正方形的面积是25平方厘米或36平方厘米就好了。学生们个个抓耳挠腮,眉头紧锁、百思不得其解……(孩子们都不约而同地把目光集中到该怎样求出圆的半径这一问题上,解题思路一度中断)

就在这时,教师轻轻问道:“圆中正方形的面积与圆的半径有什么关系?”这一有效点拨,使学生的思路豁然开朗:原来正方形的面积等于边长乘以边长,而这里的边长正好是圆的半径,即正方形的面积(24平方厘米)等于r×r,也就是圆半径的平方。换句话说,其实r2就等于正方形的面积24平方厘米,即r2=24,这样求圆的面积只要求“3.14×24”就可以了。

教师适时在学生的“要穴”上一点,便使学生瞬间“顿悟”,有效地帮助他们冲破“知道圆半径是求圆面积必不可少的先决条件”这一思维定势的干扰,明白了要求圆的面积,不一定非得知道圆的半径,学会尝试另辟蹊径,让他们从“山重水复”中看到“柳暗花明”,生成了活的课堂。

二、在学生思维无序时点拨——理清思路

课堂点拨是对算理的深刻挖掘,是逼近数学本质的探究,是促进学生深入思考的“催化剂”。当学生用自己的思维方式去猜想、去发现数学的过程中,思维陷入杂乱无序的状态时,教师及时把握点拨的最佳“火候”,在当口上“点”,在关键处“拨”,方可有效地引导学生逐步理清思路,从无序到有序。

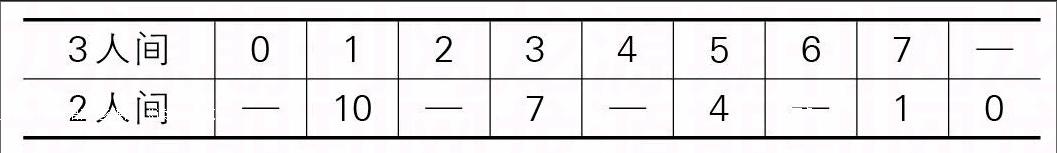

例如,在教学“解决问题的策略”一课,教师巧用列表法来帮助解答问题。例题为:“旅游团23人到旅馆住宿,住3人间和2人间(每个房间不能有空床位),有多少种不同的安排?”在弄清题中所含信息之后,教师让学生分组讨论,探索有哪些不同的住宿方法并进行交流……

生1:我们是这样安排的,3人间要1间,2人间要10间。

生2:还可以3人间要2间,2人间要9间,好像不行多出一个床位。

生3:我先安排一个2人间,再准备7个3人间,也正好。

……

学生们经过一番的努力,基本上把所有的方案都考虑到了。

这时老师发问:“大家觉得这几种方案有没有问题?”面对这些杂乱的排列,学生纷纷表述不同意见……

教师再次发问:“你们有什么办法可以做到所有方案既不重复又不遗漏,让人一目了然,清清楚楚?”

学生通过归纳总结后得到了如下数据:

[3人间\&0\&1\&2\&3\&4\&5\&6\&7\&—\&2人间\&—\&10\&—\&7\&—\&4\&—\&1\&0\&]

在学生通过用表格列举出不同的方案后,教师再引导学生对前、后两种不同解题方法进行比较,发现先前的方法比较零乱,从而使学生不自觉想到用列表法来帮忙,便可一目了然,做到既不重复又不遗漏,从而感悟到列表策略的价值,使学生的思维瞬间从无序到有序,从迷茫到清晰,有效提高了学生的思维能力。

三、在学生思维粗浅时点拨——引向深入

点拨的价值在于促进学生深入思考,逐步内化所学知识。小学生的思维活动往往浮于表面,课堂上教师应在学生思维粗浅处,适当进行深层次的点拨,帮助学生梳理所学知识,促进学生思维逐步走向成熟。

例如,在学生一致同意将乘法分配律推广运用到例1:([12]+[14])÷12=[12]÷12+[14]÷12=[124]+[148]=[116]后,我又出了另一题,并事先告之,这题可没那么简单。出示例2:12÷([12]+[14]),看了题后同学们都笑了(心里暗喜,这有何难)。不一会儿功夫,举手的人越来越多,我试着请了一位到黑板前板书,因受“乘法分配律”这一简便运算定律的定势影响,结果多数孩子这样做:12÷([12]+[14])=12÷[12]+12÷[14]=24+48=72,只有少部分正确:12÷([12]+[14])=12÷([24]+[14])=12÷[34]=12×[34]=16,对错双方唇枪舌战,各持己见,似乎谁都有理。这时我暂缓评价,适时点拨孩子们比较两题的除数有什么不同?经过讨论,大家发现在例1中除以12可以看成乘以[112],变成一道乘法,就可以运用乘法分配律了,而例2中的除数是两数的和,只能看成乘以两数和的倒数,而不能把每个加数逐个拆开看,分别乘以每个加数的倒数。在他们的发言中,我不时穿插点拨“两数和的倒数”及“两数差的倒数”与“单个数的倒数”的区别。学生们在思辨的氛围中,澄清了认识上的错误,提升了对“乘法分配律”在除法算式中推广运用的再认识。

苏霍姆林斯基说:“教育的技巧在于能根据课堂当时的具体情况,巧妙地在学生不知不觉中做出相应的点拨。”在上述片段中,教师抓住学生易出错、易混淆的地方,进行由表及里、由此及彼的对比点拨,把学生的思维从认识肤浅引向纵深,从“自我感觉良好”中“自拔”出来,使学生的学习迅速提升到理性的高度,促进知识的完整建构,使数学课堂变得更加生动、活泼。

四、在学生思维“跑偏”时点拨——“拨乱反正”

当学生的思维活跃起来时,难免会走上“岔道”。这时,如果教师任其发展,就会事与愿违,课堂看似热热闹闹,可实际收效甚微,甚至负数。因此,教师要依据知识的“落脚点”及时抓住点拨的时机,使其一点到位。

例如,教学“圆的认识”后,教师用课件播放正方形轮子、椭圆形车轮和圆形车轮的三辆小车进行赛车对决的“动物趣味运动会”画面,展示前,教师先让学生猜一猜:坐在哪辆小车上更舒服?为什么?通过观察和思考,学生很快就得出了结论:方形轮子和椭圆轮子的小车开起来容易上下颠簸,较慢;而圆形轮子的小车开起来很平稳,所以圆轮子的小车开得既快又舒适。(观看动画后,同学们都沉浸在喜悦中……)

教师顺势点拨:“是不是圆形轮子的小车就一定不会颠簸呢?”就老师提出的问题,同学们异口同声,一致表示同意。这时教师通过课件再出示一辆圆形车轮的小车模型进行演示(车轴不在车轮圆心上),看完演示后大家这才恍然大悟,同学们都笑了。之后教师再次问道:“要使这辆小车不颠簸,该如何改进呢?谁来当一回设计师,将这辆小车重新安装一下?”(顿时,同学们的目光一下子都集中到车轴该安装在哪儿的问题上了)一石击起千层浪,教师的适时点拨将课堂再次推向高潮,同学们围绕“车轴到底该安装在什么位置?”展开热烈的讨论……

在上述教学活动中,当学生作出“圆形轮子的小车一定开得稳”的错误结论时,教师及时点拨:“是不是圆形轮子的小车就一定不会颠簸呢?”并同时出示另一辆车轴并不在圆心的圆形车轮的小车,有意给学生的探究设置障碍,让他们产生认知冲突,引发他们寻找车轴的准确位置(即圆心)的求知欲。教师以有价值的问题在学生思维偏离时,及时点拨学生重新思考,促使学生在探索活动中不断演绎精彩,真正体现教与学的真实与深刻、丰富与生动。

“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情”,这是音乐演奏中的一种“点拨”技巧。教学中的“点拨”,虽然只是只言片语,但它赠与学生一个“思维的支点”,开启学生的心扉,唤起学生的顿悟。教师巧妙地运用“点拨”技巧,可起到四两拨千斤之功效,使课堂收到不同凡响的教学效果。(责任编辑:李雪虹)