双车道匝道采用单车道出入口的设计方法

2015-06-07石利群

石利群

(苏交科集团股份有限公司,江苏 南京 210017)

匝道的车道数受交通量、匝道长度和交通类别等多个因素控制。通常情况下,应先对匝道的通行能力进行计算,再确定匝道的车道数和断面型式。根据《公路路线设计规范》(JTG D20—2006)11.3.2的规定“交通量小于300 pcu/h、匝道长度等于或大于500 m时,或交通量等于或大于300 pcu/h但小于1 200 pcu/h、而匝道长度等于或大于300 m时,应考虑超车之需而采用II型(即双车道匝道,编者注)。但此时采用单车道出入口”[1],在《公路立体交叉设计细则》(JTG/T D21—2014)中给出其具体做法。本文对双车道匝道采用单车道出入口在设计中遇到的问题进行分析研究。

1 目前采用的两种设计方法

采用单车道出入口的双车道匝道目前存在两种不同的设计方法:

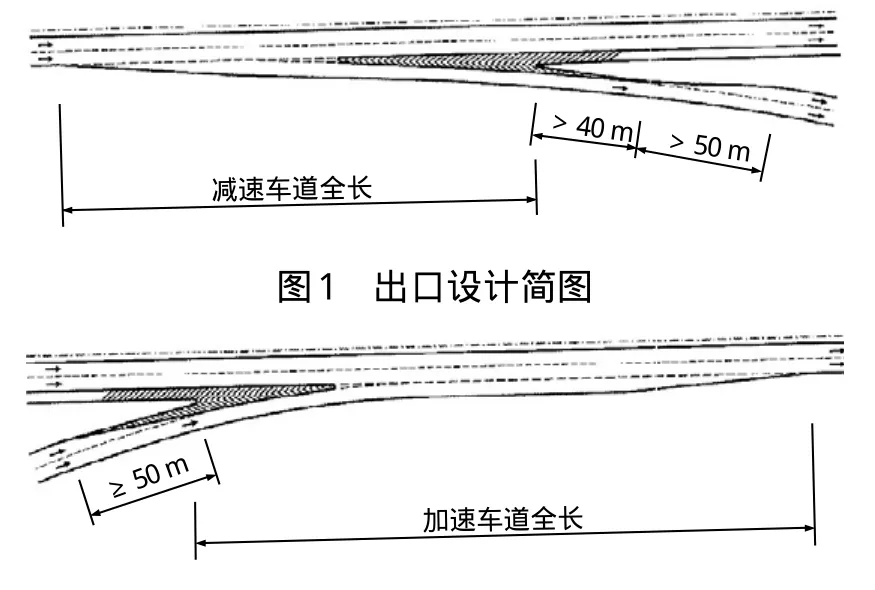

(1)第一种做法,在《公路立体交叉设计细则》(JTG/T D21—2014)[2]中提出:“为超车需要的单出、入口双车道匝道,宜将‘行驶车道’作为匝道的设计线形,以保持‘左离右归’的超车行驶习惯”。出入口细节处理见图1和图2。

图2 入口设计简图

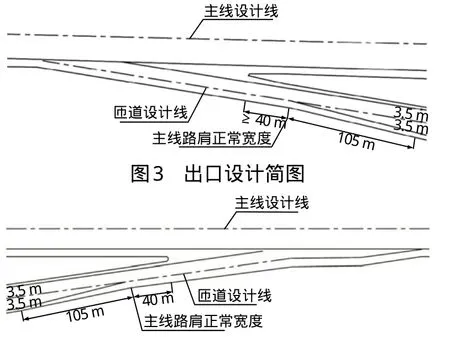

(2)1998年交通部规划研究院与澳大利亚维省公路局合作对现行的公路技术标准进行研究,并根据研究成果编制《公路设计指南》[3]一书,书中介绍了双车道匝道设计采用单车道出入口的另一种方法,详见图3和图4。

图4 入口设计简图

由于上述两种做法存在较大差异(下文规范做法称为做法1,指南做法称为做法2),笔者从下面几个方面分析两者的差异。

2 出入口匝道车道数

2.1 出口

为了有效控制单位时间内进入匝道内的交通量,确保两条车道中的一条车道只作为超车道使用,上述两种做法均认为:在分流鼻附近,出口匝道只保留一条车道的设计方法将更经济、更合理、且更有利于行车安全。

2.2 入口

在入口匝道车道数的选定上,做法1和做法2均采用单车道出入口。但做法1的匝道规模略小于做法2。

3 增加车道的位置

做法1在匝道左侧增加1条行车道,而做法2是在匝道右侧增加1条行车道。由于采用单车道出入口的双车道匝道主要是为了满足车辆超车的需要,故在匝道左侧增加1条车道的做法符合“左离右归”的超车行驶习惯。

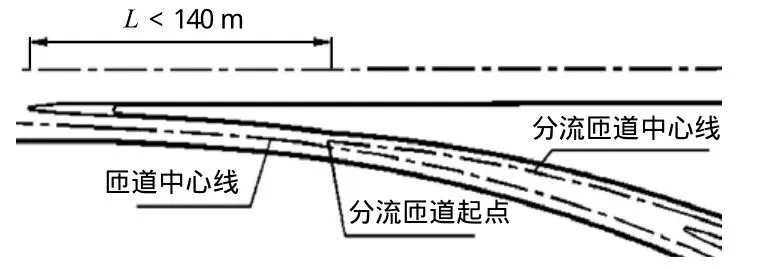

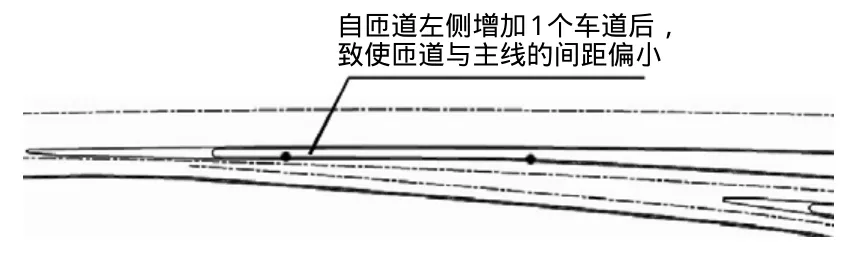

但在某些特定环境下,如为了控制互通规模和简化司机操作过程的需要,可结合实际情况,将增加的车道放在匝道的右侧。例如在匝道连续分流,且分流匝道位于主匝道左侧时,此时,分流匝道的起点应位于主匝道内侧车道的中心线上,如果主线与主匝道的分流鼻到分流匝道起点的长度小于上述做法中要求增加一条车道所需的过渡长度(L)时(见图5),由于主匝道左侧车道还未形成一条完整的车道,其中心线的位置也是变化的,在此范围内分流匝道的起点位置很难确定。

为避免这一问题,需要将分流匝道的起点调至主匝道具备两条完整车道的位置,即距分流鼻大于140 m处,从而增加互通的规模。另一方面,从简化司机操作过程的方面考虑,当增加车道和分流车道均位于主匝道左侧时,驶往分流匝道的司机的驾驶过程为变换车道、分流、减速、转向;而当增加车道位于主匝道右侧、分流车道位于主匝道左侧时,驶往分流匝道的司机的驾驶过程可以简化为分流、减速、转向。因此,在上述情况下,将增加车道的位置选在匝道右侧,虽然不符合“左离右归”的超车行驶习惯,但可以降低司机的操作过程,减少工程规模,符合安全、节约的设计理念[4-6]。

图5 过渡长度L偏小示意图

4 设计线的位置

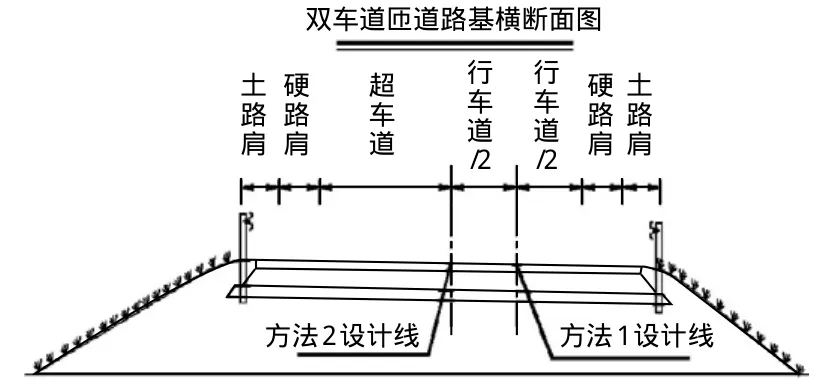

在做法1中,设计线位于行车道的中心(见图6),做法2则将设计线放在行车道与超车道的分界处,设计线位置的不同对设计的影响主要体现在如下几方面。

图6 设计线位置示意图

4.1 对超高过渡段的影响

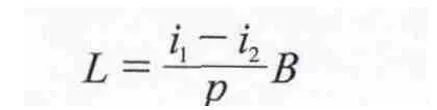

下面以一条设计速度为40 km/h、横坡由-2%过渡到6%的匝道为例说明两者的区别。根据公式:

式中:i1为过渡起始点处的横坡度;i2为过渡终点处的横坡度;L为过渡段全长;B为需要旋转的行车道最大宽度;p为超高渐变率(1/175~1/330)。

当采用做法1,即设计线位于行车道中心时,假设超高渐变率p=1/175,中心线左侧B=5.75 m(含路缘带),则过渡段L=80.5 m;如中心线右侧采用相同的超高过渡长度,由于右侧B仅为1.75 m,此时反算出右侧的超高渐变率为1/575,对于匝道纵坡较缓的S型曲线易导致排水不畅。为此,只能缩短右侧超高过渡段的长度。在同一路段内左右两侧采用不同超高过渡长度的做法将在行车道上形成折曲的断面,应当避免。当采用做法2,即设计线位于行车道与超车道的分界处时,由于左右两侧的B值是一样的,上述问题将不存在。

4.2 对构造物的影响

由于做法1的B值比做法2的大,在超高渐变率相同的情况下,做法1的超高过渡段长度也比做法2的长,由于超高过渡一般在回旋线范围内进行,因此,超高过渡段越长所需的缓和曲线也越长。若在超高过渡段内设有桥梁等大型构造物,受方法1中缓和曲线和超高过渡段较长的影响,其设计难度也要大一些。

5 等宽段、渐变段的长度

采用单车道出入口的双车道匝道,为了给司机足够的适应空间,在进入匝道的一定范围内,匝道的硬路肩宽度应与主线保持一致,使司机能对匝道的宽度变化作出准确的判断,通常该范围以40 m长为宜。

渐变段的长度是指匝道由单车道变为双车道所需要的长度。做法1根据出口和入口的差别,分别取70 m和60 m,做法2将出口和入口统一取105 m。笔者认为:此处过渡段是为了满足车辆在超车道与行车道间进行转换的需要而设置的,车辆在该路段的行驶速度较高。考虑车速越高,车辆横向侧移一定宽度所需的长度越长,因此,建议渐变段的长度尽量采用较大值。

6 设计中应注意的问题

6.1 匝道流出角

由于做法1是在匝道左侧增加一个车道,当匝道流出角比较小时,可能会导致当匝道过渡到双车道时,主线与匝道的间距偏小(见图7),容易产生路基边坡排水不畅等现象,从而增加排水设计的难度和工程规模,在设计中应加以注意。

6.2 安保设施

采用单车道出入口的双车道匝道的路幅变化情况复杂,在大型枢纽互通式立交中,匝道由单车道变为双车道的区域常常与匝道间的分合流区域重合,从而增加司机辨识正确行车方向的难度。因此,对于此类匝道应强化交通引导设施的设计,特别应重视标识标牌的设置和车道线的划分,避免车辆错占车道和驶错方向等情况的发生。

图7 匝道左侧增加1个车道示意图

7 结语

双车道匝道采用单车道出入口设计时,在上述两种做法的选择上,应主要考虑以下几个方面的因素:首先是行车安全性和舒适性的要求,其次是与相关构造物的相互协调,最后是合理降低工程规模和实施难度。

设计人员应在设计中进行取舍,根据设计实例做出合理的选择,减少遗憾工程的出现。

[1]JTG D20—2006公路路线设计规范[S].

[2]JTG/T D21—2014公路立体交叉设计细则[S].

[3]陈胜营,汪亚干,张剑飞.公路设计指南[M].北京:人民交通出版社.

[4]王强,贾康权,沙莎.浅析正谊枢纽互通改造方案研究[J].黑龙江交通科技,2012(1):116-118.

[5]王强,沙莎.基于运行速度的平原区公路线型符合性核查研究[J].山东交通科技,2012(6):15-17.

[6]郭茜.左利兴. 不同流量下单、双车道入口匝道通行能力分析[J].城市建设理论研究,2014(2):43-51.