普通高中数学新课程实施现状研究

2015-06-01吕世虎曹春艳金晓青王尚志

吕世虎,曹春艳,金晓青,王尚志

(1.西北师范大学 教育学院,甘肃 兰州 730070;2.首都师范大学 数学科学学院,北京 100037)

普通高中数学新课程实施现状研究

吕世虎1,曹春艳1,金晓青1,王尚志2

(1.西北师范大学 教育学院,甘肃 兰州 730070;2.首都师范大学 数学科学学院,北京 100037)

从教师和学生的视角,对全国13个省、市、自治区的446名教师和5 685名学生进行调查研究,发现:(1)高中数学新课程倡导的目标多数实现情况较好;(2)师生对数学新教材的整体评价较好,但数学课程的选择性受考试影响未能得到落实,教材容量和习题数量及难度仍需要调整;(3)教师教学的方式发生了积极的转变,但教师给学生自主学习的空间仍然不足;(4)评价方式逐步多元化,但评价仍然受考试制约,评价体制需进一步完善;(5)学生学习方式趋于多样化,但学习负担仍然较重;(6)教师培训机会较少,培训效果满意程度低.基于调查结果,提出4点建议:(1)完善课程管理体制,确保数学选修专题的有效实施;(2)优化数学教与学的方式,促进学生全面发展;(3)完善评价制度,发展多元化评价方式(4)加大数学教师新课程培训力度,关注专家引领下的校本教研活动开展.

普通高中;数学新课程;实施现状

1 问题提出

自2004年普通高中数学新课程实施以来,国内学者对高中数学新课程的实施情况进行了广泛的研究.李建华(2004),陈国芳(2006),武文杰(2010)等对高中数学新课程内容的选择进行了研究[1~3].李善良(2010),王宽明(2013)等对高中数学新课程必修课程的开设顺序进行了研究[4~5];阮建(2010),潘洪建、曹汉斌(2005),舒昌勇(2007),高鹤(2010),潘洪建、李志厚、周福盛(2008),孙静(2010)等对高中数学新课程选修课的设置、评价、管理与课时等方面进行了研究[6~11].洪秀满(2007),蒋恩芳(2012)等对高中数学新课程的教学方式的优缺点及存在问题进行了研究[12~13].彭上观(2005),涂荣豹(2007),邵光华、陈雪梅(2009),郭民、徐建国(2009),朱德全、宋乃庆(2004),康兴良(2011)等对高中数学新教材的编写及使用情况、教材内容及习题容量、教材适应性等方面进行了研究[14~19].李冰(2010),李敏(2011),巩子坤、李忠如(2005),黄梅、龙武安(2008),宋玥蔷(2010),王丹(2009),吕玲玲(2011),张建良、王名扬(2005),吴丽华、王艳梅(2006)等对高中数学新课程的认同度及适应性进行了研究[20~28].刘岗、孙名符(2005),周序(2011),徐岩、丁朝蓬、王利(2012),叶宏(2012)等对高中数学新课程评价问题进行了研究[29~32].

2001年,作者作为高中数学课程标准研制组成员,对数学课程实施现状进行了调查研究,该研究从教师对《大纲》的使用情况、数学课程目标在学生身上的体现、数学课程内容、教育过程现状等方面描述了高中数学课程实施情况[33].自2007年以来,作者以甘肃省为例,从教师和学生的视角对义务教育阶段初中数学新课程实施情况作了系列调查研究[34~37].目前,高中数学新课程已实施10年,高中数学课程标准修订工作已经启动.研究拟从教师和学生的视角,对全国高中数学新课程的实施现状进行调查研究,旨在积累新课程实施过程性研究资料,为高中数学新课程的修订和完善提供借鉴.

2 研究方法

研究采取分层取样的方法,在北京市、山西省、内蒙古自治区、吉林省、浙江省、河南省、湖南省、广东省、重庆市、云南省、陕西省、甘肃省、新疆生产建设兵团等13个省、市、自治区选取了446名高中数学教师和5 685名高中学生进行调查.调查目的主要是了解普通高中新课程实施10年以来教和学方面的变化情况.调查问卷是在文献查找、资料收集及数学教育方向的专家、博士生多次试测及修订的基础上形成的.问卷内容主要从数学新课程目标的实现情况、师生对数学新教材的认识、师生对数学新课程教学活动的认识、师生对数学新课程的认同及适应情况、师生对数学新课程评价的认识、学生数学新课程的学习情况及数学教师的专业发展情况等方面刻画普通高中数学新课程实施的现状,并采用Spss13.0进行数据处理和分析.

3 研究结果与分析

3.1 教师对数学新课程目标实现情况的认识

教师对高中数学新课程目标在学生身上的实现情况的回答结果如表1所示.

表1数据显示,高中数学新课程实施中,对于“双基”(基础知识、基本技能)目标,教师认为实现较好和最好的百分比分别为:67.3%和51.7%,与吕世虎(2001年)的研究结果(基础知识100%,基本技能100%)相比,“双基”比例有所下降.对于“三大能力”(运算能力、逻辑思维能力和空间想象能力)目标,教师认为实现较好和最好的百分比分别35.6%、45.9%和39.2%,与吕世虎(2001年)的研究结果(92%、88.9%和75%)相比,比例有大幅度下降.这个结果与张金良(2007)的调查结果“在新教材的使用过程中,教师认为学生的运算能力、逻辑思维能力、空间想象能力有不同程度的降低”[38]一致.对于“解决实际问题的能力”、“创造性思维能力”、“搜集、处理、利用信息的能力”目标,教师认为实现较好和最好的百分比分别为33.9%、33.2%和35.4%,与吕世虎(2001年)的研究结果(17.2%、16.2%和5.6%)相比,比例有所提高.对于新课程提倡的“合作学习”和“学会学习”、“道德品质”及“辩证唯物主义”目标,教师认为实现的“最好”和“较好”的百分比分别占到了58.3%、43.7%、64.0%和45.3%,与吕世虎(2001年)的研究结果(28%、21.2%、13.5%和28.6%)相比有大幅度提高.另外,对于“自主探索”、“个性发展”,教师认为实现最好和较好的百分比是45.1%和45.3%,说明“自主探索”和“个性发展”目标实现也较好.

表1 数学新课程目标在学生身上的实现情况(%)

总之,对于数学新课程倡导的目标,教师认为传统的“双基”、“三大能力”目标在学生身上的实现情况有所下降,“解决实际问题的能力”、“创造性思维能力”、“搜集、处理、利用信息的能力”、“合作学习”、“学会学习”、“道德品质”及“辩证唯物主义”、“自主探索”、“个性发展”等目标的实现情况有不同程度的提高.

3.2 师生对数学新教材的认识

3.2.1 学校数学必修课程的教学顺序

对于“高中数学必修内容的安排顺序”,按照1→2→3→4→5和1→4→5→2→3的顺序进行教学的学校分别为36.5%和20.9%,按照1→3→4→5→2和1→4→5→3→2的顺序进行教学的学校分别为14.3%和11.4%,还有7.8%和5.4%的学校按照1→2→4→3→5和1→2→4→5→3的顺序实施教学.这说明模块课程的灵活性提供给不同学校多样化的选择方案,也体现了课程实施中必修1是基础,其它几个教学模块顺序自由选择的特点.

3.2.2 学校选修3和选修4系列课程开设情况

高中数学新课程的选修内容分为“限定选修”和“任意选修”两种,“限定选修”课程专为具有不同专业倾向的学生设定,“任意选修”课程为拓展学生个人兴趣和视野而设计.不同地区学校选修系列课程开设情况可以反应出高中数学新课程提倡的选择性的落实情况.调查发现:对于选修系列3的开设情况,有29.4%教师选择“开设”,70.6%的选择“未开设”.这说明由于选修系列3课程没有纳入高考,所以多数学校没有开设.对于选修系列4课程开设情况,有39.9%的教师选择“高考考的就开,不考的就不开”,有34.4%的教师选择“学校统一规定”,18.9%的教师选择“教师选择”,仅有6.8%的是“学生自己选择”.这说明,选修系列4课程的开设情况仍受高考评价制度的影响,学生自己的选择性很小,课程的选择性在实施中受到了限制.

3.2.3 教师对高中数学新教材的满意程度

从教材的逻辑结构、文字表述、例题选择、教参编写、情感渗透5个方面调查教师对高中数学新教材的满意程度,调查结果如表2所示.

表2 教师对高中数学新教材的满意程度

由表2的数据可以看出,教师对高中数学新课程教材逻辑结构、文字表述、例题选择、习题配备、教参编写、情感渗透基本满意.

3.2.4 师生对数学新教材内容和习题的看法(1)师生对数学新教材内容容量及习题数量的看法.教师和学生对数学新教材内容容量和习题数量的看法的统计结果如表3所示.

表3 师生对新教材内容容量和习题数量的看法(%)

从表3可以看出,对于数学新教材的内容容量,有46.9%教师认为多,47.0%的教师认为适中,6.1%的教师认为少;有33.5%的学生认为多,59.3%的学生认为适中,还有7.2%的学生认为少.对于数学新教材习题数量,有18.9%教师认为多,65.9%的教师认为适中,15.2%的教师认为少,这个结果与彭上观(2005)的研究结果(教师认为的习题数量太多、适中、太少的比例为17.2%、61.2%和17.3%)相比,基本一致.同时,有16.3%的学生认为习题数量多,68.3%的学生认为适中,15.4%的学生认为少.

从教师和学生对数学新教材内容容量和习题数量的看法的比较可以看出,对于教材容量和习题数量,教师认为多的比例高于学生,而学生认为适中的比例高于教师.这说明学生对数学新教材内容容量和习题数量的适应性高于教师.

(2)师生对新教材内容和习题难易程度的看法.

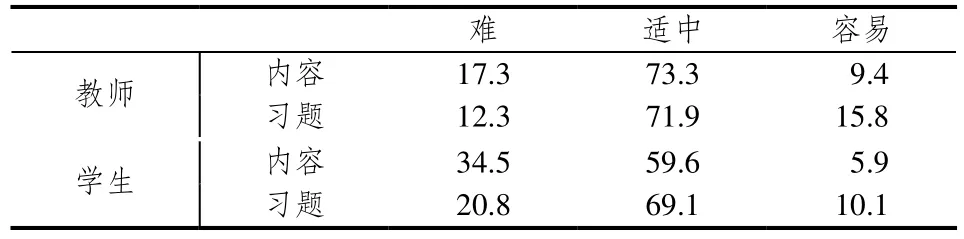

教师和学生对数学新教材内容和习题难易程度的看法的统计结果如表4所示.

表4 师生对新教材内容和习题难易程度的看法(%)

从表4可以看出,对于数学新教材的内容难易程度,有17.3%教师认为难,73.3%的教师认为适中,9.4%的教师认为容易;有34.5%的学生认为难,59.6%的学生认为适中,还有5.9%的学生认为容易.对于数学新教材习题难易程度,有12.3%教师认为难,71.9%的教师认为适中,15.8%的教师认为容易,这一结果与彭上观(2005)的研究结果(教师认为习题难度太难、适中、太容易的比例为51.1%、40.2%和8.7%)相比,教师认为新教材习题“难”的比例下降38.8%.同时,有20.8%的学生认为习题难,69.1%的学生认为适中,还有10.1%的学生认为容易.

从教师和学生对数学新教材内容和习题难易程度的看法的比较可以看出,对于教材内容和习题的难易程度,学生认为难的比例高于教师,教师认为适中的比例高于学生.这说明一部分学生认为新教材内容和习题的难度较大.

综上所述,对于新教材的内容容量和习题数量,教师认为多的比例高于学生(高约13.4%和2.6%);对于新教材内容和习题难度,学生认为难的比例高于教师(高约17.2%和8.5%).即教师认为新教材内容容量和习题数量多,而学生认为新教材内容和习题难度大.这说明新课程实施以来,必修和选修系列课程的开设使得一些教师认为教材容量过多,而一些学生认为教材内容过难.

3.3 师生对数学教学活动的认识

3.3.1 教师的教学方式

对于“教师经常采用的课堂教学方式”这一问题,67.9%的教师选择“以教师讲授为主”,74.2%的教师选择“师生共同探究”,48.9%的教师选择“教师指导下的小组合作学习”,31.2%的教师选择“学生自学”.这一结果与金立村(2005)的研究结果(教师经常以“讲授与自主探究相结合”的比例为72.11%)[39]相比,基本一致.与吕世虎(2001)的研究结果相比有实质性变化(2001年调查结果为高中数学教学方法单一,基本都是以讲授法为主).这表明,高中数学新课程实施以来,教师的教学方式在很大程度上已经由传统的“以讲授为主”逐渐转变为“师生共同探究”和“小组合作”等多元化方式.

3.3.2 师生对课堂教学方式变化的看法

对于课堂教学方式的变化进行,教师认为经常会给学生留出自主学习时间、经常组织学生讨论问题的比例分别47.5%、48.9%,与学生认为的(27.8%、31.2%)相比,相差19.7%和17.7%;相应地,教师认为偶尔会给学生留出自主学习时间、偶尔组织学生讨论问题的比例分别32.9%、38.6,与学生认为的(54.8%、43.8%)相比,相差21.9%和5.2%.这说明教师和学生对课堂教学活动的认识存在差异,教师认为经常为学生留出自主学习时间和经常组织学生讨论,而学生认为只是偶尔有这样的情况.

3.4 师生对数学新课程评价的看法

3.4.1 师生对评价依据的看法

对于“学校评价教师教学工作的主要依据”和“教师评价学生的主要依据”两个问题,调查结果如表5、表6所示.

表5 学校评价教师的主要依据(%)

表6 教师评价学生的主要依据(%)

对于“学校评价教师教学工作的主要依据”这一问题,有75.1%的教师选择“学生的考试成绩”,后面的依次为日常工作表现,学生的评价,分别占到了35.0%和33.9%,而家长的评价、领导的评价和同事的评价所占比例相当.对于“教师评价学生的主要依据”这一问题,有48.6%和37.2%的教师将学生的考试成绩和学习的积极性和主动性放在首要位置,后面依次为作业情况、质疑思考的习惯、学习的刻苦程度.这说明学校对教师的评价和教师对学生的评价已经不仅仅局限于学生的考试成绩.但是,学校对教师的评价仍然是以学生的考试成绩为主,但又不是仅仅只依赖于考试成绩,而是在保证学生成绩的同时,促进教师的多方面发展.

对于“教师评价学生数学学习的主要方式”这一问题,有69.10%的学生选择纸笔测验,有56.9%、36.5%的学生分别选择课内外作业和课堂综合评价;还有11.9%、8.9%、11.50%、17.7%的学生分别选择个人成长记录,同伴评价,质疑、思考的习惯和学习的刻苦程度.与教师评价学生的依据比较,考试成绩或纸笔测验是师生共同认为的首要评价依据和方式.不同的是,教师认为评价学生次要考虑的依据是学习的积极性、主动性及作业,而学生认为教师评价学生的次要依据是课内外作业.对“教师通知数学考试成绩的主要方式”这一问题,分别有54.50%、58.60%的学生选择全班公布和排名并张贴,有23.80%、21.10%的学生选择只通知本人和通知家长.综上可以得出,考试成绩、学生作业及课堂表现仍是教师评价学生的主要方式,且全班公布成绩和张贴考试排名仍是目前高中教师通知学生数学成绩的主要方式.

3.4.2 学生期望的数学学习评价方式

对“学生期望的数学学习评价方式”的调查发现,学习的积极性和主动性是学生最期望的,占到了77.1%;考试成绩与作业情况也占一定的比例,分别是48.7%和41.3%.这表明,对于数学学习评价,学生希望教师更多地关注自己的平时表现和学习的态度,其次才是考试成绩和作业情况.

3.5 师生对数学新课程的认同及适应情况

3.5.1 教师对数学新课程的认同度及适应情况

调查主要从教材、评价方式、学分管理、教学方式4个方面来反映教师对数学课程的认同及适应情况,结果如表7所示.

表7 教师对高中数学新课程的认同和适应情况(%)

教师对数学新课程教材、评价方式、学分管理、教学方式,完全和大部分认同/适应的比例为:59%/ 59.5%,61.4%/ 50%、50%/ 52.2%,61.2%/ 63%,一般认同和适应的比例为:35.7%/ 25.1%、34.9%/ 43.7%、41.9%/ 38.6%、32.7%/ 35.2%.这说明教师对高中数学新课程基本上是认同和适应的.

对于“学生采用的学习方式”这一问题,有69.1%的教师选择“接受式学习”、54.9%的教师选择“自主学习”、54.5%的教师选择“探究学习”、46.6%的教师选择“合作交流”、30.1%的教师选择“机械记忆”.对于“学生对新课程倡导的学习方式适应程度”这一问题,分别有73.3%、80.6%和74%的学生选择基本适应了自主学习、合作学习及探究学习.这说明学生对“探究学习”、“合作学习”、“自主学习”的学习方式基本适应.

3.5.2 师生对新课程提倡的评价方式的适应情况

教师和学生对高中数学新课程提倡的评价方式的适应情况统计结果如表8所示.

表8 师生对评价方式的适应情况(%)

从表8可以看出,对于评价方式,教师认为适应较好的是纸笔测验(73.1%)和课内外作业(72.2%),其次是课堂综合评价(57.8%)、同伴评价(39.6%)、个人成长记录(39.2%).学生认为适应较好的是课内外作业(47%)和课堂综合评价(42.7%),其次是纸笔测验(42.4%)、同伴评价(40.3%)、个人成长记录(33.8%).这说明教师习惯于用纸笔测验和课内外作业评价方式,而学生较适应课内外作业和课堂综合评价方式.同时,5种评价方式中,对于个人成长记录袋和同伴评价,师生的适应程度差异不大.对于纸笔测验、课内外作业、课堂综合评价,教师的适应程度均高于学生.

3.6 学生数学新课程学习情况

学生的学习情况主要从4个方面来了解,即学生对“双基”的掌握情况、完成数学作业的时间、数学学习负担和学生的进步情况.

对于“学生‘双基’的掌握情况”这一问题,有43.3%的学生选择“很好”和“较好”,46.6%的学生选择“一般”,还有9.8%选择了“较差”和“很差”.这表明近半数的学生可以较好地掌握数学的基础知识与基本技能.

对于“学生每天完成书面作业的时间”这一问题,14.5%的学生需要30分钟左右,76.3%的学生需要1—2小时,需要2小时以上的占到了9.2%.对于“高中数学学习负担”这一问题,有71.6%的学生选择了“很重”和“重”,26.0%的学生选择“一般”,仅有2.4%的学生选择“轻松”和“很轻松”.这说明,新课程实施以来,高中学生的数学学习负担还是比较重的.

通过数学新课程的学习,学生进步较大的方面的调查结果如表9所示.

表9 学习数学新课程学生进步较大的方面(%)

从表9可以看出,新课程实施以来,学生进步较大的方面依次是:知识和技能的掌握,学习方法的掌握,与同学的合作交流,解题能力,搜集、分析、处理和运用信息,学习兴趣.

3.7 教师在数学新课程实施中的专业发展情况

3.7.1 校本教研的情况

教师对校本教研的看法可以反应教师专业发展情况.对于“校本教研对教学的促进程度”这一问题,有45.2%的教师选择“非常好”和“较好”,46.6%的教学选择“一般”,还有8.2%的教师选择“较差”和“非常差”.这表明,校本教研的理念及操作还尚未深入人心,需要进一步思考如何促进校本教研以促进教师专业发展的问题.

3.7.2 教师培训的情况

对于“教师获得培训的机会”这一问题,16.1%的教师认为培训机会“较多”,有44.7%的教师选择“一般”,但还有39.2%的教师认为培训机会“较少”.对于“高中数学新课程培训的效果”这一问题(调查结果如表10所示),半数以上教师认为数学新课程培训效果一般或不满意.

表10 教师对高中数学新课程培训效果的满意程度(%)

同时,调查了数学教师最喜欢的培训方式,有53.6%的教师选择案例分析,其次是研讨交流和说课评课,分别占到了22.2%和15.9%,最后才是理论讲授,仅占到8.3%.这说明,数学教师希望培训内容贴合教学实际,具有可操作性,同时在培训中也愿意与其他教师分享教育教学经验.

4 结论与建议

4.1 结 论

通过对教师和学生的调查及与已有的研究结果进行比较,得出如下结论.

(1)高中数学新课程倡导的目标多数实现情况较好.

与以往相比,教师认为多数新课程目标在学生身上的实现情况较好.新课程所倡导的“解决实际问题的能力”、“创造性思维能力”和“搜集、处理、利用信息的能力”都在学生身上逐步实现;新课程所倡导的合作学习、自主学习和探究学习也在学生身上逐步实现.“双基”仍是实现最好的目标,但是较之前有所下降;“三大能力”目标的实现也较之前有不同程度的下降.这与教师习惯于传统的“双基”和“三大能力”目标并对其给予更多的关注有关.也说明“双基”及“三大能力”目标的实现有提升的空间.

(2)师生对数学新教材的整体评价较好,但高中数学课程的选择性没有得到很好的落实,教材容量和习题数量及难度需要调整.

调查发现,教师对高中数学新教材的编写基本满意.高中模块课程的灵活性为学校自主选择教学方案提供了空间;高中选修课程中的任意选修课程仍受高考评价制约,选修课程的选择性尤其是学生的自主选择没有得到很好的落实.对于新教材内容容量和习题数量及难易程度,教师认为新教材内容容量和习题数量多,而学生认为新教材内容和习题难度大.这是教师与学生从各自的关注点出发做出的判断,反映了教材存在的问题.教师更多关注教学任务的完成,从教的方面考虑,认为新教材内容容量和习题数量多.而学生更多关注自己的学习,从完成教材内容学习和作业的方面考虑,认为新教材内容和习题难度大.因此,高中数学需要调整教材内容和习题的容量及难度以适应教和学,也需加强课程管理以落实选修系列课程的落实.

(3)教师教学的方式发生了积极的转变,但教师给学生自主学习的空间仍然不足.

调查发现,高中数学新课程实施以来,教师的教学方式在很大程度上已经由传统的“以讲授为主”逐渐转变为“师生共同探究”和“小组合作”等多元化方式;探究学习、合作学习、自主学习的方式已被教师广泛运用在日常的教学活动中,并得到学生的认可.但是,师生对于教学活动的认识存在差异,教师认为经常为学生留出自主学习时间和经常组织学生讨论,而学生认为只是偶尔有这样的情况,可见教师给学生自主学习的空间仍然不足.因此,教师在教学活动中应关注学生的需要,为学生提供更多的自主学习时间.

(4)评价方式逐步多元化,但评价仍然受考试制约,评价体制需进一步完善.

与以往单纯注重学习成绩的评价方式相比,目前更注重多元化评价方式.各学校开始探索促进学生全面发展的评价体系,并将过程性评价与终结性评价有机结合在一起;教师、同学、家长、学生自己都参与评价,评价主体多元化;纸笔测验、作业情况、学生学习的积极性和主动性、刻苦程度、质疑思考的习惯等都作为评价的考量指标,评价方式多样化;注重从德智体美等方面进行全面评价,评价内容全面化;更加注重激励性评价、发展性评价,让学生从不同层次获得成就感.但是,无论是学校评价教师,还是教师评价学生,考试成绩仍是首要考虑因素,而学生则希望教师更多地关注自己的平时表现和学习的态度,其次才是考试成绩和作业情况.因此,需进一步完善评价体制,促进多元评价方式的均衡发展.

(5)学生学习方式多样化,学习负担仍然较重.

调查发现,学生的学习方式呈现多样化.接受式学习、自主学习、探究学习、合作交流等是学生经常采用的学习方式.学生对自主学习、合作学习及探究学习的适应性较好,尤其是对合作学习适应性最好.此外,数学新课程实施之后,有近一半的学生表示自己学会了与同学合作交流,掌握了更好的学习方法、更多的知识技能,解题能力更强了,还有四分之一的学生表示自己学会了搜集、分析、处理和运用信息的能力.仍有71.6%的学生认为学习负担较重.这说明受高考评价制度的影响,多样化的学习方式在促进学生综合能力提高上有一定的作用,但并不能有效缓解高考带给学生的学习负担.

(6)教师培训机会较少,培训效果满意程度低.

调查发现,对于培训机会,仅有不到四分之一的教师表示培训机会较多,对于培训效果,仅有约三分之一的人对高中数学新课程培训效果感到“满意”或“较满意”.对于校本教研,教师普遍认为对教学促进程度一般.因此,教师培训机会及效果仍是制约教师专业发展及数学新课程有效实施的重要因素.

综上所述,普通高中数学新课程经过10年的推行,新课程目标实现情况越来越好,师生对新教材满意度较高,教和学都发生了积极变化,多元化的评价体制逐步形成.然而,选修课程实施没有很好的落实,学生的学习负担较重,学生自主学习的空间受到限制,校本教研缺乏专家引领,评价体系仍然以考试成绩为主等问题仍是制约高中数学新课程实施的重要因素.

4.2 建 议

(1)完善课程管理体制,确保数学选修专题的有效实施.

选择性是高中数学新课程设计的基本出发点,也是最突出的特点.从调查结果来看,对于选修系列3和系列4的实施情况并不乐观,多数学校只是选修了高考考试大纲规定考试的选修专题,对于其它专题内容的开设甚少.对于这一问题,学校应自觉承担选修课实施的责任,认真做好选修课的评价工作.只有构建一个与高考和学业水平测试相对分离的评价体系,才能使选修课的评价实现相对独立,才能绕开高考和学业水平测试科目和范围对选修课的控制与束缚,使选修课的发展走上正途,充分发挥选修课的隐性功能.此外,学校还应提高对这些选修内容的教学要求和考核要求,比如对选修专题的考核不只仅限于闭卷必答,还应运用开卷笔答、口试、实验操作、实践活动、论文和实物成果等方式,以充分体现高中数学课程内容的选择性.

(2)优化数学教与学的方式,促进学生全面发展.

研究表明,教师的教学方式正由传统的“以讲授为主”逐渐转变为“师生共同探究”和“小组合作”等多元化方式;学生的学习方式也以“接受式学习”为主向“自主学习”、“探究学习”和“合作交流”过渡.但高中数学教学中,合作交流,自主学习和探究学习还落实的不够,教师教学中留给学生自主学习的空间仍然很小.因此,高中数学新课程教学中需考虑调整教学时间以留给学生更多的自主学习的空间,以培养学生的数学能力及创造性和应用意识.首先,可以在教学活动中或课外活动中给学生提供实践性作业,例如,小组课题学习,使得自主学习与合作交流成为可能[40];其次,优化教师学生关系,教师可以为采取多种渠道为学生解决探究中的问题进行指导;最后,利用信息技术为学生探究提供交流平台.学生可以通过信息技术查阅资料,也可以通过信息技术进行同伴交流、师生交流等,以获得不同的学习体验.

(3)完善评价制度,发展多元化评价方式.

研究表明,评价方式多元化,评价主体多样化等正在逐步实现.教师在评价学生时,对学生数学学习积极性,主动性和刻苦程度的关注比例也有所上升.但是“学生成绩”始终是学校评价教师的最主要依据,也是绝大多数老师评价学生的最主要依据.同时,教师对多元化评价的实施仍不到位.有多于一半的学生认为教师通知数学考试成绩的方法是在全班公布和排名次并张贴,这也在一定程度上给学生们带来了许多负面的情绪.很多教师提到,学校对教师的评价是在保证学生的学业成绩的基础上,从多方面促进教师的发展;教师对学生的评价主要是学习成绩,兼顾对学生其它方面能力、素质及其表现的评价.不少教师提到,高中数学模块课程实施后,虽然评价方式多样,对学生的过程评价也制定了相应的操作性较强的细则,但也多半流于形式.因此,需完善评价制度,改革高考体制,以多元化评价方式来选拔学生,促进学生全面发展.

(4)加大数学教师新课程培训力度,关注专家引领下的校本教研活动开展.

教师在高中数学新课程实施过程中发挥着至关重要的作用,而教师培训是教师发挥正向作用的保障.但从调查结果来看,教师培训机会较少,对培训的效果满意度低.所以要进一步加强中学数学教师的培训工作,实行省、市、县(区)、校多级培训模式,特别要注重校本培训,学术力量要深度介入教师培训,从理论的提升和实践能力的提高两方面入手,切实加强教师培训工作[41].调查结果表明,大多数一线教师已经厌倦了枯燥的理论说教,迫切需要的是能切实提高课堂教学能力的实用技能,他们理想中的培训方式是新理念指导下的有同行参与的数学教学活动,通过真实的数学课堂案例,将教学过程从设计到具体实施再到教学评价等各个方面作为剖析的对象,在百家争鸣中探讨成功的经验与存在的不足,共同寻求问题的解决策略,在最后的行动研究或行为跟进中改进教学方法和教学行为.因此,要改革教师培训的内容和模式,特别要关注专家引领下的校本教研活动开展[42].

[1] 李建华.开关电路与布尔代数——高中数学课程标准解读[J].数学通报,2004,(4):10-12.

[2] 陈国芳.高中数学新课程中算法教学现状的调查与分析[D].东北师范大学,2006.

[3] 武文杰.高中算法初步教学的内容和现状研究[D].东北师范大学,2010.

[4] 李善良.普通高中数学课程标准的实验与思考[J].课程·教材·教法,2010,(10):45-51.

[5] 王宽明.高中数学必修模块教学顺序的调查分析[J].课程教学研究,2013,(2):65-69.

[6] 阮健.高中数学必修模块课程实施现状研究[D].东北师范大学,2010.

[7] 潘洪建,曹汉斌.关于高中选修课几个问题的探讨[J].课程·教材·教法,2005,(7):3-9.

[8] 舒昌勇.高中数学新课程选修系列3、4的开课现状与思考[J].数学通报,2007,(10):11-12.

[9] 高鹤.高中数学新课程选修专题的设置与实施研究[D].北京师范大学,2010.

[10] 潘洪建,李志厚,周福盛.高中选修课实施现状与对策的研究[J].课程·教材·教法,2008,(3):3-8.

[11] 孙静.高中数学选修课程实施现状的调查研究[D].扬州大学,2010.

[12] 洪秀满.当前高中数学新课程实施现状的调查与思考[J].教学月刊:中学版,2007,(4):9-11.

[13] 蒋恩芳.普通高中数学模块课程实施的研究[D].西南大学,2012.

[14] 彭上观.高中数学新课标实验教材使用情况的调查分析[J].数学教育学报,2005,14(4):41-43.

[15] 涂荣豹.高中数学新课程实验基本状况的调查研究[J].数学通报,2007,(8):11-15.

[16] 邵光华,陈雪梅.高中数学新课程实施效果的初步调查与研究[J].数学通报,2009,(4):17-21.

[17] 郭民,徐建国.吉林省部分学校高中数学新课程实施情况的调查研究[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2009,(2):90-93.

[18] 朱德全,宋乃庆.数学新课标实验教材在西南地区的适应性调查研究[J].中国教育学刊,2004,(3):32-36.

[19] 康兴良.高中数学新教材在闽南农村地区的适应性研究——以福建省永春县为例[D].重庆师范大学,2011.

[20] 李冰.高中数学教师对数学新课程认同现状的调查与分析[D].东北师范大学,2010.

[21] 李敏.高中教师对新课程改革认同感的研究[D].东北师范大学,2011.

[22] 巩子坤,李忠如.数学教师对新课程理念的适应性研究[J].数学教育学报,2005,14(3):67-71.

[23] 黄梅,龙武安.数学教师新课程适应问题与对策[J].数学教育学报,2008,17(3):95-97.

[24] 宋玥蔷.新课程实施中高中数学教师课堂教学行为的适应性研究[D].西北师范大学,2010.

[25] 王丹.对北京农村高中数学教师新课程适应性的调查与研究[D].首都师范大学,2009.

[26] 吕玲玲.农村高中教师对数学新课程实施的适应性研究——以陕西省几所农村高中为例[D].陕西师范大学,2011.

[27] 张建良,王名扬.“高中数学新课标”对数学教师的数学素养提出了高要求[J].数学教育学报,2005,14(3):87-89.

[28] 吴丽华,王艳梅.新课程背景下高中数学教师素质的调查与分析[J].数学通报,2006,(3):4-7.

[29] 刘岗,孙名符.关于我国新课程改革中考试与评价问题的思考[J].教育理论与实践,2005,(12):32-34.

[30] 周序.十年来教学评价改革成绩与问题反思[J].中国教育学刊,2011,(10):19-22.

[31] 徐岩,丁朝蓬,王利.新课程实施以来学生评价改革的回顾与反思[J].课程·教材·教法,2012,(3):12-21.

[32] 叶宏.新课程视野下实现高考的评价功能[J].教育理论与实践,2012,(2):23-25.

[33] 吕世虎,钟志勇.高中数学课程实施现状研究[J].数学教育学报,2001,10(4):88-92.

[34] 吕世虎,郭秀娟.甘肃省义务教育阶段7~9年级数学新课程实施现状调查——从教师视角的研究[J].数学教育学报,2008,17(5):31-35.

[35] 吕世虎,江懿,李强.义务教育阶段数学新课程实施现状调查——从甘肃省教师视角的研究[J].数学教育学报,2011,20(5):32-36.

[36] 吕世虎,岳艳萍,金晶.义务教育7~9年级数学新课程实施现状调查——从甘肃省农村学校学生的视角[J].数学教育学报,2012,21(1):38-42.

[37] 吕世虎,杨琪.甘肃省初中数学新课程实施现状的调查研究[J].当代教育与文化,2013,(6):51-60.

[38] 张金良,朱成万.对浙江省高中数学新课程实验的调查与思考[J].教学月刊(中学版),2007,(3):6-10.

[39] 金立村.高中数学新课程实施一年来的调查与思考[J].数学通报,2005,(9):13-18.

[40] 孙志刚.普通高中研究性学习课程实施的深度反思——以E中学为例[J].当代教育与文化,2014,(6):50-56.

[41] 陶立刚.教师学习视域中的培训模式探讨[J].当代教育与文化,2014,(3):57-60.

[42] 胡红杏.教师教学行为的现状分析与变革路径[J].当代教育与文化,2014,(2):57-63.

Implementation Status of the New Mathematics Curriculum for Senior High School

LV Shi-hu1, CAO Chun-yan1, JIN Xiao-qing1, WANG Shang-zhi2

(1. College of Education Science, Northwest Normal University, Gansu Lanzhou 730030, China; 2. College of Mathematics Science, Capital Normal University, Beijing 100037, China)

A survey was made on 446 mathematics teachers and 5685 students of the national senior high school and the following conclusions were found: (1) most of the mathematics curriculum goals for senior high school are realized well; (2) both of the teachers and students evaluate the textbook well, but the selectivity of courses was not implemented for the reason of test and also the capacity and the difficulty should be adjusted; (3) the teaching methods changing actively, but there was still not enough time left for the students autonomous learning; (4) evaluation mode gradually diversified, but it still restricted by the test and evaluation system should be further improved; (5) students learning way diversified, but learning burden is still heavy; (6) the training chance for teachers are less and the training effect was not satisfied. For about the survey result, four suggestions were given: (1) improving the curriculum management system and to ensure the effective implementation of mathematics elective thematic; (2) optimizing the way of mathematics teaching and learning in order to promote the students comprehensive development; (3) improving the evaluation system and developing of a diversified evaluation methods; (4) increasing the new curriculum training chance for mathematics teachers and concern the expansion of School-based educational under the guidance of expert.

senior high school; mathematics new curriculum; implementation status

G632

:A

:1004–9894(2015)03–0006–07

[责任编校:周学智]

2014–08–16

全国教育科学“十二五”规划2011年度教育部重点课题——高中数学课程整体设计研究(GIA117001);改革开放以来中国中小学数学课程发展史研究(GIA117002)

吕世虎(1963—),男,甘肃平凉人,教授,博士,博士生导师,主要从事数学教育史、数学课程与教学论研究.