脓毒症休克患者凝血功能及血浆蛋白C水平与预后的相关性研究

2015-06-01付应华吴趋

付应华,吴趋

脓毒症休克患者凝血功能及血浆蛋白C水平与预后的相关性研究

付应华,吴趋1

(广东省佛山市南海经济开发区人民医院内科,广东佛山528237,1南海高新区人民医院ICU)

目的:探讨脓毒症休克患者凝血功能及血浆蛋白C水平与预后的相关性研究。方法:收集我院近3年共83例诊断为脓毒症的患者作为研究对象,按患者预后分为病例组(脓毒症休克存活患者)和对照组(脓毒症休克死亡患者)。比较对照组和病例组凝血指标及血浆蛋白C。结果:对照组凝血酶原时间、凝血酶时间、活化部分凝血酶时间、D-二聚体、纤维蛋白原及血浆蛋白C明显高于病例组(P<0.05)。结论:本次研究认为凝血指标中凝血酶原时间、D-二聚体与脓毒症休克病情严重程度及预后有一定相关,及早干预并治疗凝血功能紊乱,对于提高患者的存活率有积极的意义。

脓毒症休克;凝血功能;预后

脓毒症(sepsis)发生后,早期临床症状不典型性,一旦病情进展迅速,若治疗不及时,死亡率很高。有学者[1]指出炎性因子(如白细胞、C反应蛋白)对诊断脓毒症有很高的价值。但是局部感染、创伤、大手术、分娩等众多刺激都可以上调炎性因子水平,所以白细胞、C反应蛋白等炎性因子对反应脓毒症的特异性较低。近几年来研究[2]发现凝血功能水平和血浆蛋白C的异常对诊断脓毒症有较高特异性。因此本次拟探讨脓毒症休克患者凝血功能和血浆蛋白C与疾病严重度的相关性。

1 资料与方法

1.1 病例选择

收集我院近3年共83例诊断为脓毒症的患者作为研究对象,基础疾病为高血压、冠心病、慢性阻塞性肺病等,按患者预后分为病例组(脓毒症休克存活患者)和对照组(脓毒症休克死亡患者)。病例组平均年龄(47.2±6.3)岁,男性26人,女性14人;对照组平均年龄(48.2±11.7)岁,男性28人,女性15人。2组人员性别,年龄差异无统计学意义(P分别为0.031、0.024)。本次研究通过医院伦理道德委员会的批准。

1.2 入选标准

①脓毒症及脓毒症休克的诊断符合、欧洲重症监护学会、欧洲外科感染学会制定的脓毒症的诊断与鉴别诊断[1];②每个研究对象自愿参与本次研究。

1.3 排除指标

①入院时生命体征不平稳的患者;②严重肝、肾功能不全、恶性肿瘤、自身免疫性疾病者、哺乳期妇女、妊娠期妇女、药物有过敏、恶性心律失常者。

1.4 治疗方法

头孢类、碳青霉烯类、糖皮质激素抗感染、去甲肾上腺素和多巴胺等血管活性药物升压、无创正压机械通气,维持水电解质平衡等治疗。

1.5 评价标准

比较对照组和病例组凝血指标及血浆蛋白C。

1.5.1 凝血指标测定方法

患者入院后第2 d,采集所有研究对象5 mL静脉血,抽血时间在凌晨6点。血样抗凝,放入离心机内,2 000 r/min,离心10 min,取上清液,置-15℃冷冻冰箱保存。使用日本日立生化分析仪测定凝血酶原时间、凝血酶时间、活化部分凝血酶时间、D-二聚体、纤维蛋白原。血浆蛋白C使用MK3酶标仪及配套试剂盒进行检测。

1.6 统计分析方法

将资料录入Econometrics Views 6.0统计软件,计量资料采用x±s描述,使用t检验。当P<0.05时,判断有统计学意义。

2 结果

2.1 对照组和病例组凝血指标及血浆蛋白C比较

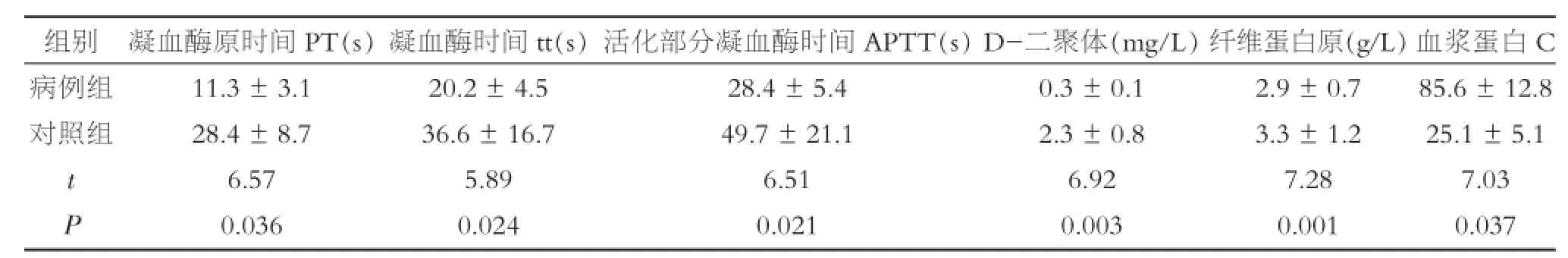

对照组凝血酶原时间、凝血酶时间、活化部分凝血酶时间、D-二聚体、纤维蛋白原及血浆蛋白C明显高于病例组(P<0.05,见表1)。

表1 对照组和病例组凝血指标及血浆蛋白C比较

3 讨论

脓毒症是创伤、烧伤、休克、感染等临床危重病患者严重的并发症之一,每年有数百万的病例发生。脓毒症可以由任何部位的感染引起,临床上常见于肺炎、腹膜炎、胆管炎、泌尿系统感染、蜂窝织炎、脑膜炎、脓肿等。其病原微生物包括细菌、真菌、病毒及寄生虫等。脓毒症发生后可引起全身炎性反应综合征,脓毒症对机体的凝血系统变化主要反映在以下几个方面[2-3]:①严重感染导致内皮细胞损伤,内毒素、肿瘤坏死因子释放增加,激活外源性凝血系统;②肿瘤坏死因子、白细胞介素从巨噬细胞中释放入血,影响纤维蛋白系统,降低纤溶活性,使血液处于高凝状态;③导致单核细胞聚集反应,提高内皮细胞表面黏附分子水平,放大凝血级联反应。可以看出凝血过程中直接促进脓毒症的发展。

本次研究发现对照组凝血酶原时间、凝血酶时间、活化部分凝血酶时间、D-二聚体、纤维蛋白原及血浆蛋白C明显高于病例组(P<0.05)。即凝血酶原时间、D-二聚体及血浆蛋白C与脓毒症休克患者的预后密切相关。

凝血酶原时间代表外源性凝血途径,脓毒症早期,血管内皮细胞在炎症介质诱导下表达组织因子,与Ⅷ因子在钙离子条件下,触发凝血反应,在凝血过程中又会促进炎症反应,导致脓毒性休克的发生。还有研究[4]认为脓毒症患者体内的内毒素促使组织因子大量释放,继而凝血因子大量消耗,纤溶亢进,凝血酶原时间明显延长。此外,内毒素还影响肝功能,使凝血因子生成减少。

D-二聚体增高提示血管内血栓形成和纤溶亢进,是脓毒症患者预后不良的指标之一[5]。血栓形成后,凝血因子大量消耗,促凝与抗凝失衡,最终导致DIC。此外在凝血因子消耗过程中,诱发机体细胞免疫及体液免疫应答失衡,促进血小板黏附及活化,释放促炎因子CD40表达升高,CD40是FC受体,属免疫球蛋白超家族的成员,受细胞因子调节,起到体液免疫和细胞免疫的连接作用,正常情况下,CD40分布于单核细胞及树突细胞表面,而在中性粒细胞表面表达十分低,当脓毒症发生后,细菌的脂多糖和刺激因子使CD40在中性粒细胞表面大量表达,CD40水平与内毒素、细胞因子呈正比,且与疾病的严重程度和预后相关[6]。

血浆蛋白C是VitK依赖性糖蛋白,主要由肝脏合成,主要作用为通过与蛋白s结合灭活凝血因子Ⅴa和Ⅷ起到抗凝作用,同时又抑制单核细胞释放炎症因子。有学者[7]发现在脓毒症动物试验中,脓毒症发生后肝组织对血浆蛋白C mRNA的表达明显下降,可能原因是由于感染导致肝脏合成血浆蛋白C能力下降。还有学者认为脓毒症患者中早期的低血浆蛋白C水平是预后不良的独立危险因素,与多脏器功能衰竭密切相关。

还有学者[8]认为血小板的计数减少也是脓毒症死亡率的独立危险因素,血小板计数迟缓升高预示更高的死亡风险,因此动态监测血小板水平,及早补充患者体内血小板水平,对指导脓毒症治疗有积极的意义。

因此对于发现上述指标异常的患者,应该及时进行干预。首先抽取至少2份血进行培养,时间必须在抗生素应用之前。在为获得抗生素药敏结果前采取广谱、强效的抗生素,一旦药敏结果提示病原学后,立即改为针对性强的窄谱抗生素。其次对于脓毒症休克患者,血管活性药物的应用必须建立在液体复苏治疗的基础上,去甲肾上腺素和多巴胺都可作为一线药物。但某些患者在补液及使用加压药物无效时,可以使用肾上腺皮质激素。此外对于患者的血糖控制也同样重要,研究显示强化胰岛素治疗可使血糖水平降低10%~30%的病死率。最后患者出现高碳酸血症或氧分压低于55 mmHg时,可以使用机械通气,减少患者急性肺损伤的几率。

综上所述,本次研究认为凝血指标中凝血酶原时间、D-二聚体与脓毒症休克病情严重程度及预后有一定相关,及早干预并治疗凝血功能紊乱,对于提高患者的存活率有积极的意义。

1.Denisa DW,Peter CB.Platelets in inflammation and thrombosis arteriosclerosis[J].Thrombosis and Vascular Biology,2013,23(12):21-31.

2.姚咏明,盛志勇,林洪远,等.脓毒症定义及诊断的新认识[J].中国危重病急救医学,2014,6(1):321-323.

3.潘景业,王晓东,张艳杰,等.炎症与血栓形成[J].中国预防医学杂志,2013,6(3):277-280.

4.刘晓蓉,任新生.脓毒症凝血机制及组织因子通路抑制剂治疗的研究现状及治疗进展[J].中国急救医学,2013,11(11):833-835.

5.王红,张淑文,任爱民.重度脓毒症凝血功能紊乱与病情严重度及预后的关系[J].中华急诊医学杂志,2013,14 (10):804-806.

6.方德洋,李正花,赵春青.血浆C-反应蛋白和CD40细胞在脓毒症患者中的表达及临床意义[J].中国误诊学杂志,2012,8(3):563-564.

7.王建,邓小明.活化蛋白C与脓毒症[J].中华急诊医学杂志,2013,12(3):3781-3787.

8.刘八一,李平,郭应军,等.复方丹参注射液对全身炎症反应综合征患者凝血功能的影响[J].右江民族医学院学报,2009,31(2):168-169.

(2015-02-09收稿)

Correlation of blood coagulation function and plasma protein C level with prognosis of patients with septic shock

Fu Yinghua,Wu qu1

People's Hospitalof NanhaiEconomic Development Zone,1ICU Departmentof People's Hospitalof NanhaiDistrict

Septic shock;Blood coagulation function;Prognosis

R699.8

A

10.3969/j.issn.1000-2669.2015.04.026

付应华(1970-),男,主治医师。E-mail:wy13656139939@163.com

AbstractObjective:To investigate the correlation of blood coagulation function and plasma protein level with prognosis.Methods:83 patients with sepsis were divided into survival group and death group,and the coagulation index and plasma protein C of the two groups were compared.Results:The prothrombin time,thrombin time,activated partial thromboplastin time,D-dimer,fibrinogen and plasma protein C were significantly higher death in group in than survival group(P<0.05).Conclusion:This study suggests that there is a certain correlation of prothrombin time and D-dimer with the severity and prognosis of septic sheck,early intervention and treatmentofcoagulation disorders may improve the survival rate of patients.