杨人楩与吕叔湘

2015-06-01文丁乙

文 丁 乙

杨人楩与吕叔湘

文 丁 乙

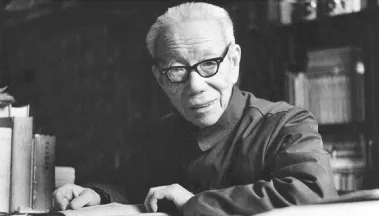

留学英国的照片,左起:杨人楩、杨宪益、吕叔湘等

杨人楩(1903-1973)与吕叔湘(1904-1998),一个是湖南醴陵人、治法国革命史的名教授,一个是江苏镇江人、语言文字学大家。两人真正在一起相处的时间不过两段,其一是在苏州中学任教期间(1930-1934),其二是在英国留学期间(1935-1937)。无论就地域、治学取向还是交往时间来看,两人交集不多,且直接相处的时间并不算长,但正所谓“白首如新,倾盖如故”,两人情谊的深厚与否绝不仅仅是由相处时间的长短来决定的。正是在苏中期间的学术切磋、在留学时期的志同道合,奠定了两人一生的情谊。

苏州中学的两块招牌

两人最初相识于人文荟萃之地苏州。吕叔湘东南大学毕业后,前后曾两度任教于苏州中学,第一次是1928年初,经同学介绍到苏州中学教党义(三民主义);第二次是1929年暑假以后直到1935年赴英留学,期间担任英文首席教师兼图书馆主任。杨人楩在北师大英语系就读时,现任苏州中学校长汪懋祖正好任教于北师大,并担任教务长、代理校长等职,可以说两人亦兼师友之谊,汪对其知之甚深。因此当汪懋祖1927年成为苏州中学首任校长时,杨人楩立刻被其从上海暨南大学附中罗织到苏州中学,担任历史首席教授。

关于杨、吕二人在苏中汇聚的情况,后世文坛大家曹聚仁的回忆可以给我们一个更为直观的感受:“我与杨兄相识于苏州,其时,苏州中学的两教师,杨兄和吕叔湘兄,都是英文修养最深、译笔最畅达的能手。后来,他们应留学考试,他们都是百中取一先后抓到那机会到伦敦去读书的。”以上寥寥数语,真切勾勒出两人在时人心目中的形象。

苏州中学位于春雨池畔,道山亭前,不仅环境优雅,且离苏州图书馆仅一墙之隔,藏书之丰,可以想见。当时的苏州中学在汪懋祖的精心治理下,一时名士云集,妙誉四方。除了杨人楩与吕叔湘外,还包括钱穆、吴梅、陈去病、沈佩弦、沈颖若、胡达人等学问大家。而当时被汪懋祖邀请至苏州中学讲学的学术界名流则更是不胜枚举,如章太炎、蔡元培、胡适、何炳松、顾颉刚、张君劢、张其昀、陈去病、欧阳予倩等,胡适等人还曾两次来苏中演讲。在汪懋祖的精心擘划下,苏中一时间呈现出学者云集、人才济济的盛况,成了远近闻名的“江南第一中学”。

杨人楩编《高中外国史》书影

杨人楩对这段在苏中执教的经历颇引以为豪,他曾亲口对后来在北大的学生周清澍说过,他在苏州中学教书时,“由钱穆教国文,吕叔湘教英语,他教历史,后来都是国内著名的教授和学者,颇因此自豪”。对于吕叔湘来说,在苏中任教这段经历也非常难忘,他给自己的外孙吕大年的信中回顾自己一生的教书生涯时,曾说过:“我有时候和婆(吕叔湘的妻子、吕大年的外婆程玉振)回忆往事,我总觉得在苏州这几年是我们生活中最愉快的时光。”

正是在这得天独厚的环境下,在这良好的人文气息中,两人在教书授课的同时,还能勤于著述,并时常切磋学问。1929年前后,中华民国教育部相继制定并颁布一系列“高级中学课程标准”,吕叔湘的《高中英文选》与杨人楩的《高中外国史》皆是在这一背景下编著完成的。当时,吕叔湘有感于“高中英语课缺少中国人自己编的课本”,便与同事沈同洽、胡达人等合编《高中英文选》三册,出版后颇受学界欢迎,“销路很好”,且被多所高中用为教本。以至于有很多人认为,时至今日,这套课本仍不失为一套绝佳的范本。而杨人楩生平所编著的绝大部分中学教科书也都是在苏中时期完成出版的,包括《高中大学预科外国史》(上卷)(北新书局1931年版)、《初级中学北新本国史》(上海北新书局1932年版)、《初中本国史》(上海北新书局1934年版)、《初中外国史》(上海青光书局1934年版)、《高中外国史》(下册)(北新书局1934年版),可以说,几乎囊括初高中所有中外历史教科书。其中尤以《高中外国史》(上下册)最为出名。这是他多年来从事历史教学工作的心得之作,“是继陈衡哲编写的外国史教本后,在中学广为采用的教本”。《高中英文选》《高中外国史》这两套教科书日后曾多次重印再版,风靡全国,对今日教科书的编写仍具有极大的借鉴与启示作用。

值得一提的是,吕叔湘对杨人楩这部《高中外国史》也倾注了不少心血。如杨人楩在《高中外国史》(下)的“叙”中所言:“有一个人,著者该以十二分的敬意郑重提出致谢的,便是吕叔湘兄。关于选材、整理、选图以至细微末节,都承他和我详细讨论;有些是完全采用他的意见。”不仅如此,吕叔湘还亲自参与了这部教本的编撰,甚至有整整两章都是出自他一人之手,且全书上下都是由他来校改的。按照杨人楩的意思,这个教本本该“署两人合著的”,可吕叔湘只愿成人之美,不肯贪人之功,于是教本上才单署杨人楩一人之名。日后这部教科书之所以能备受青睐、享誉盛名,固然是因为杨人楩之人文素养与历史学识,但也与吕叔湘的倾力相助息息相关。仅从此一件小事,也可看出杨人楩治学严谨、实事求是,也可看出吕叔湘对朋友的热忱之情。

两人又都擅长翻译,正如曹聚仁所说的,两人确都是“英文修养最深、译笔最畅达的能手”。杨人楩不仅天资聪颖,具有扎实的国文功底与历史素养,而且还熟练掌握英语与法语等多种语言。从1918年踏入湖南长沙长郡中学起,杨人楩就广泛阅读西方原始著作、材料,尤喜欢俄国作家克鲁泡特金的作品。他在北师大的专业即是英语,后来又选法语作为第二外语。杨人楩对法文原著、茨威格的《罗曼·罗兰》一书的翻译便完成于他在北师大求学期间(1922—1926),在本科期间就翻译了一部世界名著,放到今天高校的语境之中,确实难以想象,也足证杨人楩翻译功力之深厚。吕叔湘也同样如此。他1922年考入国立东南大学(前身是南京高等师范学校,1921年改称国立东南大学,1928又改为国立中央大学,这一名称一直沿用到1949年),作为当时“长江以南唯一的国立大学”,东南大学在校长郭秉文的精心擘划与筹建下,无论师资阵容,还是硬件设施,均不输北大,足可与其相抗衡,故当时学界就有“北大南高”之称,两校在20世纪30年代以前堪称民国教育史上的双峰并峙。吕叔湘在东大主修西洋文学,师从的正是被誉为东南大学招牌、同时也是当时学界最炙手可热两位人文大师吴宓与梅光迪。吕叔湘除了上英国文学史、世界文学、英文选读等课外,用他自己的话来说,“念的课还相当杂”,例如像印度哲学、比较宗教学等这些没有人选的课,他都选了,以至于他后来回顾这段念书生活时曾说:“所以我在一定程度上是个‘杂家’。”可以说,后来吕叔湘之所以能够既从事语言文字教学,又一边着手翻译大量著作以及他对人类学、宗教学兴趣之产生,皆与这四年在东南大学所受之熏陶息息相关。

在苏中教书之际,两人都曾翻译过一系列西方著作,且译介书目之主题主要是依据自己的兴趣,而决不仅仅囿于自己所擅长之领域。于吕叔湘而言,马雷特所著《人类学》(商务印书馆,1931年)、罗维之《文明与野蛮》(生活书店,1934年)、《初民社会》(商务印书馆,1935年)都是在苏中教书期间翻译完成的。而对于杨人楩来说,霍伦德的《世界文化史要略》也是在这一时期翻译完,并于1933年交由北新书局出版;虽然他所译克鲁泡特金的《法国大革命史》(上下册,北新书局,1930年、1931年)从他在福建泉州黎明高级中学开始即已着手翻译,但译稿最终的修订、润色及其出版,乃是在苏中执教期间才得以完成。

在译介中,两人常常一同讨论、相互切磋,译本也因之日臻完善。杨人楩所译克鲁泡特金的《法国大革命史》即从吕叔湘那儿获益不少。如他所言:《法国大革命史》“译后随时由杨东蓴兄(按:即杨东莼,“蓴”是“莼”的异体字,杨人楩长兄)替我校阅;当我下笔时又和卫惠林吕叔湘二兄讨论,使我减少很多困难”。同样,吕叔湘在翻译中,也时常得到杨人楩之点拨与鼓励。1932年 4月,他在《文明与野蛮》一书“译者序”中就曾说道:“致谢友人杨洛漫君(按:即杨人楩,字洛漫,亦可作萝蔓、洛曼,因仰慕法国作家罗曼·罗兰而取)及浦江清君,这个译本几度中断,倘非他们鼓励,大致不会续成的。”

杨人楩于1931年7月 1日曾写过一篇《病中读书记》,之所以作这篇文章,用他自己的话来说,“不过想借文字来寄托我在病中读书的喜悦,同时想将这喜悦献给健康的读者而已”。在他看来,“生病而能够读书,总算是不幸中的大幸。”文中也讲述了他与吕叔湘在读书与学术上的交往。他在病中阅读的两本英文原著全是吕叔湘借给他的。一本是,U.Sinclair(辛克莱)的The book of life

,一本是Robert H. Lowie(罗维)的Are we

Civilized?杨人楩称作“我们文明了吗”,而据吕叔湘在《文明与野蛮》“译者序”所言,Are we Civilized

?全名为Are we Civilized

?——Human Culture in Perspective

,正是他日后即将翻译的《文明与野蛮》一书。相较于辛克莱那本,杨人楩更推崇这本书,认为“我们中国人尤其要读这本书”,尤其是那些“富有偏见而妄自夸大的人,更有读它之必要”。由于此时吕叔湘正在翻译罗维的另一本书《初民社会》,因此杨人楩希望吕“在脱稿之后,接着把这本‘我们文明了吗’也译出来”。可见,吕叔湘尚未开始翻译这本人类学著作《文明与野蛮》时,杨人楩便已读过这本书的英文原版,并且是他提议吕叔湘接着翻译这本著作。不难想见,两位“英文修养最深、译笔最畅达的能手”一定会就这译本中的一些细节相互交流,这便不难理解上文吕叔湘所谓“倘非他们(杨人楩、浦江清)鼓励,大致不会续成”一语了。

吕叔湘译《文明与野蛮》书影

伦敦求学

杨人楩译《世界文化史要略》书影

由于离伦敦大学秋季开学还有半年,吕叔湘便常住牛津,直到暑假结束才回到伦敦。在这期间,杨人楩还曾与吕叔湘一同去苏格兰旅游过一段时间,这段苏格兰之旅给吕叔湘留下了深刻的印象。

旅游归来后,吕叔湘回到伦敦大学报到,正式入学。此时,杨人楩在牛津大学还有一年将毕业,他一边忙于写毕业论文,一边打算投考法国的大学。不过两人还是时常聚首。尤其在七七事变爆发前后,以吕叔湘、杨人楩为首的留英学人圈也在为反日宣传工作而奔忙。当时,身处英国的华侨非常关心国家,但是只有极少数人能看英文报纸,因此,吕叔湘、向达、杨宪益、杨人楩等人为给当地中国居民提供中国的战事消息,便创办了一种汉语新闻简报,杨宪益为此买来一台油印机。每天下午,由他将英国报纸上有关中国战事的消息收集在一起,加以编排,然后拿给吕叔湘、向达、杨人楩等人,由他们翻译,并刻蜡板。据杨宪益回忆,他们“每天晚间把从报刊上搜集到的战争新闻编译成中文,油印成一张,当晚就送到东城的华人区,免费送给当地华侨看,很受华侨欢迎,每期印发约八百份,起了一定积极作用。这样忙了将近一年,一直到武汉撤退,战争转向停滞状态,能收集到的战争消息太少了,才被迫停止”。

吕叔湘、杨人楩等人还时常在国民党人黄少谷家会面,交换国内来往情报、凑集捐款等等。杨人楩对国内时事非常了解,经常与大家一同探讨国内时局,正如杨宪益所回忆:通过王礼锡、杨人楩,“我对国内政治情况有了更多了解”。不过此时,杨人楩已经完成学位考试和毕业论文,即将回国。

杨人楩本打算毕业后获得资助继续赴欧洲大陆的法国进行深造,甚至都做好了口试的准备。这点从当时吕叔湘写给苏中同事张贡粟的信中就可以看出:“洛漫兄(杨人楩)论文已呈进,唯候定期口试,试后拟赴法,法兰西花头多,法郎贬值,更属合算……”可无奈抗战爆发,杨人楩未曾多想,便于1937年8月匆匆启程回国,先后执教于四川大学、西北联合大学、乐山武汉大学。不到半年,吕叔湘也启程回国,归国后由浦江清推荐,在云南大学执教,尔后又辗转于成都华西大学中国文化研究所、金陵大学中国文化研究所等地。

杨人楩、张蓉初夫妇

归国任教

两人回国后都历经磨难,辗转于西南后方。杨人楩在四川大学、西北联合大学作短暂停留之后,最终于1939年8月选择了当时位于乐山的武汉大学,并且一留就是7年,直到1946年8月受朱光潜的推荐前往北大。杨人楩到任时,武大文学院同事大多都是文史名家,如中文系有叶圣陶、苏雪林、冯沅君,历史系有吴其昌、钱穆、李剑农、唐长孺、外语系朱光潜、陈登恪、袁昌英等,担任历史系主任的是方壮猷。杨人楩在武汉大学除讲授基础课“西洋通史”外,还开设了“19世纪欧洲史”、“法国革命史”、“文艺复兴和宗教改革”、“19世纪欧洲西洋史学名著选读”等课程。他备课认真、讲课条理清晰,富有激情,是当时武汉大学最卖座的几个教授之一。吕叔湘在云南大学与成都华西大学各停留两年,最终于1942年来到了同样位于成都的金陵大学中国文化研究所担任研究员,同时在外文系兼课。抗战胜利后,吕叔湘随校迁回南京。他在金陵大学任教长达7年,直到1948年底应邀加盟开明书店。

战时后方的条件十分艰苦。然而即使环境再恶劣、条件再艰苦,两位挚友仍会时常聚首。苏中同学会定期举行宴会,如1944年8月6日这天就是苏中同学会月会的日子。据叶圣陶在当天的日记中所记:上午十点,他到南门万里桥畔之枕江楼参加苏中同学宴会,叶圣陶称这次宴会的名义是为“公宴杨人楩夫妇”。日记中记载了当时宴会的盛况:“到者近二十人,可谓盛会。楼外江声如涛,颇有豪致。饮啖尽兴。”而这二十人中,除了叶圣陶、杨人楩夫妇,还包括当年苏中的好友吕叔湘、胡赞平。这群老相识吃完饭后,觉得仍未尽兴,便又继续“吃茶闲谈,直至五时半始散”。杨人楩、吕叔湘、叶圣陶等人情谊之深厚,由此亦可见一斑。

朱自清曾于1947年3月29日给吕叔湘写过一封信,信中内容也可作为杨人楩与吕叔湘两人关系亲密的一个佐证。信中说:“这回杨人楩兄原来和江清(浦江清)兄说北大要聘兄,已和朱孟实(朱光潜)兄说妥。后来听说清华要聘,就决定请兄兼课。兄来信后,弟一面告知江清,一面也告知人楩兄,大家都很怅怅。”从这封信中我们可以获取以下信息:首先,杨人楩、浦江清等人非常希望吕叔湘这位老友能来北大与他们共事,曾于1947年前后为此事多方打听,出力不少,甚至就聘请吕叔湘一事,已与当时北大文学院代理院长朱光潜谈妥;其次,当得知吕叔湘不来北大而去清华之后,杨人楩等不得已退而求其次,当即与朱光潜商量,邀请吕叔湘来北大兼课;第三,当得知吕叔湘因故不能北上后,杨人楩的失望之情可以说是溢于言表。

两人交情之深厚还可以从杨人楩推荐吕叔湘担任《和平日报》“文学增刊”的编辑看出。当时吕叔湘在南京金陵大学文化研究所任职,同时兼中央大学的课,而杨宪益则在国立编译馆做翻译工作,杨人楩曾来南京找吕叔湘与杨宪益商量有关编报的事情。杨宪益晚年的回忆录为我们还原了这样一个场景:见面之后,杨人楩告诉杨宪益,他和以前在伦敦读政治经济学的黄少谷一直保持联系,且两人早在北伐时期就已经是“老伙伴”了。此时黄少谷是国防部属下一份报刊《和平日报》(原为《扫荡》)的主编,他请杨人楩帮这份报纸编一版“文学增刊”。但在杨人楩看来,由于吕叔湘与杨宪益都曾做过报纸编辑的相关工作,认为他们才是最为合适的人选,便立即向黄少谷举荐了吕、杨两人。面对好友的信任与举荐,吕、杨也都毫不犹豫地接受了这份工作,并一同商量决定出两种增刊,由吕叔湘负责编辑当代文学增刊,而杨宪益则负责编辑中国古代史增刊。

这以后,尤其是1949年以后,或许是特殊的时代背景,或是因为杨人楩与吕叔湘两人都忙于在各自学术领域的开拓,仅从现有材料很难看到两人有何交往。1973年9月15日,杨人楩去世。在当时政治形势仍不明朗的情况下,只有少数人参加了他的追悼会。吕叔湘并没有因为杨人楩当时右派的身份而对他避而远之,他先赴燕东园杨宅吊唁,17日又参加杨人楩追悼会。钱歌川与杨人楩、吕叔湘同为在英国留学的同学,而且他与杨人楩又曾同为武汉大学的同事。1978年秋,侨居国外的他回到大陆,见到了数十年不见的老友吕叔湘,为此还作了一篇《老友会晤记》,记录下了两人见面时的情景。当时钱歌川迫切想知道杨人楩、向达的消息,然而吕叔湘却告诉他“向觉明早已去世,最近作古的又有杨人楩”。为此,钱歌川感慨道:“现在,旧日的朋友,没有几个可访问的了。”不禁令人唏嘘不已。

1984年9月,北大历史系举办杨人楩先生逝世10周年学术纪念座谈会,包括吕叔湘、朱光潜、阳翰笙、王铁崖、杨宪益等在内的与杨人楩相交几十年的众多老友皆扶杖而来。这时吕叔湘已届耄耋之年,他在座谈会上回顾了自己与杨人楩交往的一生,情深意切,感人肺腑,让人真切感受到两位老知识分子的情谊。

晚年吕叔湘

无论在苏州中学共事,还是在英国伦敦求学,抑或是归国以后在高校任教,杨人楩与吕叔湘都常相过从,交谊笃厚。两位术业不同的学者竟能够保持着终生的友谊,这与两人教育背景之相近、气质人品之相投不无关系,但更多的还是源自于两人早年在学术上的相互交流,正是他们在苏中任教时翻译名著、读书作文的学问切磋,奠定了两人终生的友谊。时至今日,两位先生都已乘鹤西去,重新检视他们的人生轨迹与坎坷经历,重温他们的深深情谊,不仅有助于再现这段学人交往史上的佳话,亦可为我们再次走近杨人楩先生,了解他的生平交往提供一个视角。

责任编辑/胡仰曦