莎翁作品的作者归属之争

2015-05-30

正统派与怀疑派的世纪之争

莎士比亚的作品是不是莎士比亚写的?这个问题看似荒唐,却引来了正统莎学界和“疑莎派”150多年不休的争论。莎翁作品作者归属问题之所以长期悬而未决,在于现今已掌握的莎士比亚个人信息太少,关于他的生平,多数情况下只能做合理推断,于是常常被质疑。人们对于莎士比亚生平的了解,虽说通过莎学家400多年来孜孜不倦的发掘、研究,比起对大多数与他同时代平民出身文人生平的了解,要充分得多,但迄今掌握的直接史料仍然严重不足,尤其关于其教育背景、文学创作等方面的史料,基本空白。曾有学者半开玩笑地说过,关于莎士比亚,我们只知道他出生了、去了伦敦、写了剧本、然后死了,其他一概不知。话虽夸张,但的确道出了莎学研究的一大缺憾。

不过在19世纪中叶以前,莎士比亚的作者身份无人怀疑。世人一直认为,存世的莎士比亚诗歌和戏剧的作者就是出生于埃文河畔的斯特拉特福小镇、葬于当地圣三一教堂的莎士比亚。在当地市政厅留存的出生、死亡记录上,他的名字拼作“Shakspere”,而他出版的诗歌、剧本的署名则都拼作“Shakespeare”。正统莎学家指出,这是由于伊丽莎白时代英语的拼写尚未标准化造成的。纵观所有相关记录,除了“Shakespeare”和“Shakspere”这两个拼法外,还有过“Shaksper”、“Shaxpear”甚至“Shagspere”等拼法。不管莎翁其名是拼作Shakespeare还是Shakspere,他就是斯特拉特福镇的莎士比亚,一生创作了璀璨的莎士比亚作品,这是正统莎学研究者400多年以来一直坚持的观点。

但自19世纪中叶以来,不断有人对这一观点提出质疑。这些怀疑派认为,莎翁戏剧和诗歌的作者另有其人,“莎士比亚”只是个幌子,绝非作者真名。至于他是谁,有许多假说,时至今日,共有包括大学者培根、剧作家马洛、17代牛津伯爵德维尔,甚至女王伊丽莎白一世在内的近80名“候选人”。由于“正统派”和“反对派”双方均无确凿的证据一锤定音,一个半世纪以来,关于“莎士比亚”究竟是谁的争论一直没有停歇,反而愈演愈烈。

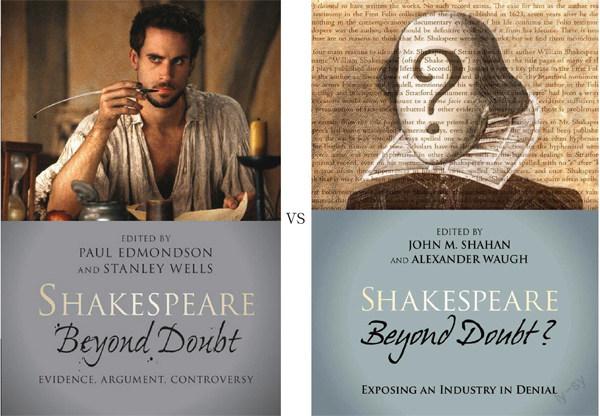

2013年4月,莎士比亚诞生449周年之际,英国剑桥大学出版社出版了一本论文集:《莎翁无疑:证据、论证、争议》(Shakespeare Beyond Doubt: Evidence, Argument, Controversy,下简称“剑集”),收录了21位莎学专家的论文,系统阐述了正统莎学界莎翁作者身份毋庸置疑的观点。仅过了两个月,美国的卢米那出版社就迅速推出“莎士比亚作品作者身份质疑者联盟”(The Shakespeare Authorship Coalition,下简称“联盟”)编撰的论文集《莎翁无疑?——揭露一个自欺欺人的产业》(Shakespeare Beyond Doubt? Exposing an Industry in Denial,下简称“卢集”)。这本书直接针对剑集,力图证明莎剧作者身份归属很值一疑。

应该说,论辩双方推出的文集中仍然缺少确凿的史料来证明各自的观点,因此,要判定谁的说法更有说服力,就只能看哪方推理过程更缜密。在这点上,一个半世纪以来,怀疑派一直比正统派逊色许多,这次亦不例外。

《莎翁无疑》的严密论证

剑集所收论文的中心论点是:剧作家莎士比亚就是斯特拉特福的莎士比亚。

根据现阶段掌握的史料档案可知,莎士比亚1564年生于斯特拉特福,离家后去伦敦做了演员,1616年卒于故乡。1599年“大臣剧团”(新王詹姆士一世1603年登基后赐名“国王剧团”)兴建环球剧场时,他是股东之一。1613年,环球剧场失火焚毁,“国王剧团”转至1608年左右新添置的黑修士剧场演出,莎士比亚则于1613年买下了新剧场的一个门房。莎士比亚做过演员、与自己的剧团保持密切联系,这些事实是他就是莎剧作者的有力佐证。细读这批剧本,不难发现其作者是一个长期在剧团剧场工作、深谙剧团人力、物力和资源运作的职业人士,而非仅为一直抒胸臆而业余写几个剧本的贵族或学者。

首先,多数莎剧角色众多,仅有台词的人物,一般每部剧就有二三十个。但当时剧团演员人数没有这么多。莎剧便有巧妙的解决办法,剧中不同角色的出场都经过精心擘划,有些角色不会同时出场,这就使得一个演员可以身兼数角,保证了剧团效益。譬如《哈姆雷特》一剧,有台词的角色共有31个,但按剧本的安排,只需11名演员就可“周转”。有时,同一个演员负责的两个角色虽不同时在场,却需要相继出现,此时剧本中就会有相应的设计,保证演员有足够的时间更换服装。《哈姆雷特》中的克罗狄斯和哈姆雷特父亲的鬼魂可以由同一个演员饰演,而在哈姆雷特刺死波洛涅斯这场戏中,鬼魂退场后克罗狄斯出场。此时哈姆雷特与母后有一段冗长的告别,哈姆雷特连道四次“再见”,其中还夹杂着谴责、劝导。虽然论文字,每一个“再见”都精彩绝伦,但其中并没有新信息,只是换着方式说同样的内容。之所以这样安排,除刻画哈姆雷特的性格之外,其更为实际的考虑,即为了让刚扮完鬼魂的演员有足够时间换上国王克罗狄斯的华服。

此外,莎剧中有根据国王剧团演员的体征和特长“量身打造”角色的痕迹。最典型的是莎剧中的丑角设计。1598年前,剧团的丑角是威尔?肯普,此人演艺精湛,不爱“照本宣科”,专好即兴发挥。而这期间创作的莎剧,在需要丑角的场景里,都将丑角安排成绝对的主角,而其表演常不直接推动剧情发展,这便给丑角留下充分自我发挥的空间。还有确凿的证据可以证明作者创作这些丑角时,心中想的就是肯普:有些剧本的舞台指示写的不是角色名,而是演员名。譬如1599年出版的四开本版《罗密欧与朱丽叶》中,丑角彼得出场时的舞台指示写的就是“威尔?肯普上场”。1598年后,肯普离开剧团,继任的丑角是罗伯特?阿明。阿明不喜欢随意更改台词,但在歌唱方面很有造诣,于是这一时期莎剧中丑角的歌多,而相关场次丑角的表演也直接推动剧情发展。

再者,莎剧中不乏合作剧,并且各个创作时期都有。早期的《泰特斯?安德洛尼克斯》、《亨利六世》(上、中),中期的《雅典的泰门》,末期的《泰尔亲王配力克里斯》,以及最后两部作品《亨利八世》和《两贵戚》都是合作剧。经常与人合写剧本这个事实,也从一个方面反映出作者是以一种商业的态度在对待创作。莎士比亚时代剧团基本靠新剧吸引观众,这就意味着比起剧本质量,剧作家更需要保证创作速度,及时提供新剧本。而提高创作速度的有效方法,就是与人合写。与莎士比亚合作过的剧作家水平参差不齐,有些和莎士比亚是云泥之别。但莎士比亚来者不拒,也鲜对合作者写的部分做调整修改。很难想象为了“歌以咏志”而写作的学者或贵族会选择这样的创作方式,或持这样的创作态度。只有一个职业剧作家出于生计考虑才会作出如此实际的选择。

合作是莎士比亚时代职业剧作家经常选择的创作方式。大英图书馆藏有一份伊丽莎白时代的剧作手稿,便是合作手稿。不过对于莎学研究,该手稿最重大的意义在于它很有可能是唯一存世的莎士比亚创作手稿。手稿上有若干不同字迹,其中“字迹D”经字迹专家们比对莎士比亚留在法律文件上的几个签名,得出两种笔迹吻合度极高的结论。另外,莎士比亚在世时出版的四开本剧本中,有不少弄混u、a的刊印错误。比如《哈姆雷特》的一个四开本版本中,丹麦王后Gertrude的名字就被印成了“Gertrad”,“sullied”一词被印作“sallied”,“deule”(即现代英语中的“devil”)则拼成了“deale”。而“字迹D”写“u”时,上方封口,不留神就会看成“a”。这些都说明这份剧作原稿就是莎士比亚手笔的可能性极高。

莎翁笔迹虽独特,可惜传世太少。但通常大作家遣词造句都极有特色,莎翁作品包括37部戏剧、154首十四行诗和2首叙事长诗,让研究者有足够的材料分析。综合意象、用词、诗句格律等方面的特征,可以看出莎士比亚诗句创作大致分为三个时期。初期舞文弄墨,成熟期返璞归真,晚期曲折绮丽。相同时期的作品文笔相近,不同时期的作品词句风格略有不同,但又一脉相承,逐步发展过渡。而不管哪个时期的风格,都与同时期活跃的作家风格大有不同,这不仅是文学家及研究者的主观印象,还有诗步文体测算的客观数据支持。也就是说,从文字风格上看,不管是培根、马洛、德维尔还是其他候选人,都不可能是莎剧的作者。

其实,不必通过复杂的诗步文体测算,仅看莎剧的创作时间,就能推翻怀疑派推出的两个主要候选人马洛和德维尔。莎士比亚的37部戏剧,最早的创作于1589年左右,最后一部于1614年问世。马洛1593年已死,德维尔也只活到1604年。有人提出马洛1593年实是诈死,另一些人则称全部莎剧1604年前都已完成。但马洛之死证据确凿,有完整的尸检报告、死亡证明、目击人证词存世。写成于1599年的《皆大欢喜》还有几处台词就在说马洛之死。而1604年后的莎剧中,有台词或者情节安排直指创作当年的重大事件。比如1610年左右的《辛白林》一剧,就与1610年英国亨利王子加封为威尔士亲王紧密相关;1613年的《亨利八世》则涉及伊丽莎白公主当年的大婚。硬要说马洛未死,或者把全部莎剧挤进1604年前,是罔顾事实,太过牵强。

综上所述,莎剧的作者,必须是一个1614年前在世,对剧团、剧场、演出了如指掌,写作风格独一无二的职业剧作家。同时符合这些特征的,除了斯特拉特福的莎士比亚,别无他人。

剑集中的论文,除了证明莎翁就是莎翁,并回应怀疑派的主要质疑外,还回顾了“疑莎史”。指出“疑莎运动”产生于19世纪中叶,当时的思潮正是怀疑一切、推翻一切,侦探小说、哥特式小说层出不穷,各种阴谋论大行其道。与此同时,莎士比亚崇拜达到顶峰,莎翁被“偶像化”“圣人化”,树大招风,也成了绝佳的质疑对象。再加上浪漫主义运动以来,世人形成思维定式,认为“文学创作”就是通过虚构的故事记录作家真实经历、反映其真情实感、提出个人见解。用这种眼光读莎士比亚作品,从中读出的作者形象,同来自斯特拉特福的那个教育背景不明的“乡巴佬”相比,实在相去甚远。三者结合起来,便成了培育“疑莎运动”的沃土。而正统莎学派很长一段时间里都无视怀疑派的挑战,认为他们的理论漏洞百出,不攻自破,懒得回应,以致“疑莎运动”毫无阻力地发展至今。

剑集对于怀疑派也并不是一味批驳,在否定他们论点的同时,也肯定他们的某些作用。怀疑派们的不断挑战,让专家们开始思考一系列问题:史料证据的本质,作家作品与其生活的关系,莎士比亚及同时代作家所处的文化思想环境,伊丽莎白时代剧作家的合作创作方式,莎士比亚写作风格的定量化研究,等等。针对这些方面的思考研究,大大充实、推动了莎学研究,让它彻底摆脱了19世纪中叶渐显的盲目崇拜倾向,变得客观、科学、深入、冷静。

另外,怀疑派的研究方法中偶尔也有值得借鉴的地方。例如怀疑派之母迪莉娅?培根于1857年出版《揭开莎士比亚戏剧哲学》一书,就开辟了莎剧与权力研究的新思路。书中首次正式提出“莎士比亚”是个笔名,作者用于自我保护的理论。迪莉娅虽姓培根,倒不认为莎剧作者是弗朗西斯?培根,而主张莎剧是由与宫廷有密切联系的一批文人通力完成的。在当时的高压统治下,在公共场合针砭时弊,需格外小心,只用戏剧做掩盖并不保险,还需隐姓埋名。迪莉娅的假说将伊丽莎白时代的国家政治恐怖化,夸大了史实。但莎学专家同时也指出,撇开她错误的论点和扭曲史实的论述,迪莉娅其实算得上是将莎剧与政治联系在一起的第一人,与新历史主义学派和文化唯物主义学派对莎剧的评论不谋而合。而莎剧与政治、权力关系的研究如今也成了正统莎学研究的一个重要分支。

总体看来,剑集论文有理有据,有攻有守,有批判有自省,推理谨慎严密,沉着冷静,十分有说服力。读剑集,不仅能对莎翁、莎剧以及莎翁的创作本身有更全面的认识,还能进一步了解英国文艺复兴时期的教育状况、社会习俗、政治面貌等。无论对于莎学研究专家还是业余爱好者来说,这都是一本信息量巨大的优秀读物。

不过,虽然论文集最后定名《莎翁无疑》,该书后记却明确表示,不奢望这本论文集能终结关于莎剧作者身份的争议。毕竟,下定决心要推翻莎翁作者身份的怀疑派是不会轻易罢休的。果不其然,不到两个月,怀疑派们就推出了他们的卢集。

《莎翁无疑?》的牵强质疑

卢集并没有针对剑集的论断一一回应,而是抓住了剑集标题中“无疑”二字做文章,充分摆出怀疑派们的“疑”来。该书之宗旨不在提出谁可能是莎剧的真正作者,而在于推翻正统莎学家的理论,证明斯特拉特福的那位“夏士比亚”(Shakspere),不是剧作家“莎士比亚”(Shakespeare),因为迄今并没有史料档案可以证明“夏士比亚”就是“莎士比亚”。因此,对于莎剧作品作者身份,完全可以“合理地质疑”。

卢集其实是对“联盟”于2007年发表的《合理质疑宣言》(The Declaration of Reasonable Doubt,下简称《宣言》)的进一步展开,每一篇论文围绕《宣言》的一个论点进行更为详尽的论述。论文集的正文分为三个部分。第一个部分论述并无证据可将夏士比亚和莎士比亚联系起来。根据卢集的说法,首先,斯特拉特福的夏士比亚没有在任何文件上将自己的名字签作Shakespeare(莎士比亚),斯特拉特福当地留下的与“夏翁”或者“夏翁”家族有关的档案上,也很少将Shakspere写作Shakespeare。而在伦敦出版的那批剧作和诗作上的署名基本上都是后者。另外,目前疑似“夏翁”真迹的,只有六个歪歪扭扭的签名,每个签名拼法都不一样,字体用的是当时已开始过时、有“下里巴人”之嫌的“秘书体”,而不是文人签名时普遍使用的新“意大利斜体”,由此可以看出“夏翁”的文化水平不高,说不定连字都不常写,遑论写诗作剧。第三,现存的相关档案文件里,没有一份显示夏士比亚和文学创作活动有关。第四,“夏翁”在世时,认识和可能认识他的人中,从未有人提过他就是剧作家莎翁。第五,“夏翁”的遗嘱程式化,几乎照搬模本,不似大作家手笔;并且遗嘱列出的馈赠遗产中既没有书,也没有文具、书桌、书橱这样的文人用品。遗嘱里没有提到任何一个当时的作家,只提到了三个演员。最后,1616年“夏翁”去世,当时并没有文人墨客写过挽歌悼词,直到1623年第一本《莎士比亚戏剧集》出版,挽歌悼词才渐渐出现。

卢集的第一部分拿“没有证据”说事,但“没有证据”并不能够证明“夏翁”和“莎翁”就一定是两个人,因为“没有证据”和“证明不是”并不是一个概念,正统莎学家也可以用“没有证据”来驳斥“夏翁”不是莎翁的论断。

“联盟”也认识到了这一点,因此卢集并未止步于“揭露”莎翁身世史料中有大段空白。其第二部分收录了三篇文章,指出莎剧表现出作者对意大利以及法学和医学具有丰富的知识,暗示“夏翁”这种教育背景不详、偏居一隅的人不可能掌握这些知识。这部分其实对直接支持怀疑派的理论并无太大帮助,其目的大约在于揭露正统莎学家在这些问题的研究上一直马虎敷衍,含糊其词,误导读者。这种指责在论证莎士比亚与意大利的关系的那篇论文里表现得尤为明显。但这三篇文章,尤其是关于莎翁与法学、医学关系的两篇放在一起,其实有互相“拆台”的效果。三篇文章的中心论点都是莎士比亚对于某特定领域的知识过于专业,不可能仅通过翻阅资料、向人咨询以及发挥想象就可以得到。但按照这一部分的逻辑,莎士比亚要么是个全身心扑在法律研究上的法学家,要么是个精于医术的医科学生,不可能二者兼是。这样一来,“莎翁”起码得有三个人,那其贯穿始终的犀利文笔和宏大思想又如何解释呢?相比之下,如果说“夏翁”一生博览群书,广泛涉猎,再加上天生聪慧,因此得以积累下足够的知识用于其戏剧创作,这样的解释似乎更可信一些。

卢集正文的最后一个部分,对于1623年第一本莎士比亚剧作集“第一对开本”以及斯特拉特福圣三一教堂里的莎士比亚胸像提出质疑和新解读。这一部分一共有三篇,第一篇对“第一对开本”扉页的雕版莎翁画像进行了分析,指出画像上的莎士比亚穿了一件“不可能”的衣服:右前襟的形状看上去应该是左后襟,且比左前襟宽出许多;左肩宽于右肩,花纹却比右肩窄了一半;皱领左右花纹不对称,而且右边比左边多一层内领。作者指出,印在如此重要的书上,作者画像居然有如此谬误,不可能是画工不精造成的,一定是编者或赞助人的意思,其目的在于通过画像暗示真实作者另有其人。第二篇分析了本?琼生在“第一对开本”中献词的最后一句:“读者啊,不要看他的脸,还是读他的书吧”,指出琼生是“闪烁其词”的大师,结合那张“不可能”的画像一起看,琼生其实也在暗示这张脸并不是剧本作家的。第三篇论文则把矛头指向莎翁故乡圣三一教堂里的纪念胸像,作者指出,1634年的一幅“目击者”草图以及1656年的一幅雕版画(1730年和1765年再版)显示,胸像原来表现的并不是一位执笔的文人,而是一个抱着一大袋谷物的商人,如今我们看到的“文人莎士比亚”胸像,是刻意修改的结果。

不得不说,这一部分读上去不大像学术论文,更像山寨版《达?芬奇密码》,还经不起推敲。比如圣三一教堂里的胸像原是商人抱着谷袋一说,其实仔细对比草图、雕版像和胸像,可以看出,草图的绘制者透视法不精,把胸像上莎士比亚手下垫着的垫子处理成了二维平面,使得垫子的四个流苏看上去像是麻袋的四角。而雕版像是根据草图制的(草图是该作者游记手稿插图,雕版像是游记出版时的插图),以讹传讹。另外,细看草图,可以看出,作者虽然没有画出莎翁手中拿的纸笔,但草图画像上双手的姿势和一手持笔一手压纸的胸像十分相似。雕版像则忽略了这个细节,把手的姿势处理得像是护住垫子。不过雕版像虽然看起来像是商人抱着麻袋,同页却印了胸像下方赞美莎士比亚文采斐然的纪念诗,这在草图所在的游记里也有记录,也就是说草图作者游览圣三一教堂时,这首诗就刻在胸像下方了。试想,教堂里的胸像若真是后世为了掩盖事实,特意修改,硬把商人变成文人的,那又为什么会在一段时期里让赞美文人智慧的诗和表现商人护财的塑像同时出现,留下这种明显的矛盾呢?文章作者“舍近求远”,不考虑草图作者画艺不精的可能,而得出胸像是人为修改、以图蒙蔽世人的结论,牵强附会,实在不是周详严密的科学研究态度。

这种提出“惊世骇俗”的假设,却马虎敷衍论证的弊病,也存在于这一部分另外两篇文章中。说“第一对开本”上的画像穿着“不可能”的衣裳是编者在暗示作者另有其人,同样草率地忽略了有画工技艺不精的可能。而实际上,“第一对开本”画像的雕版工当时十分年轻(20岁),经验不足。另外,对比他同时期甚至后期的一些画作,也能看到一样左右不对称、线条呆板僵直的缺陷。至于文章作者提出的“印在如此重要的书上”的画不可能有如此谬误的观点,则是在用现代的眼光看莎士比亚和“第一对开本”,没有考虑到在当时,莎士比亚虽然被认为是位不错的剧作家,但也没多么出类拔萃,绝没有达到如今“西方文坛第一人”的地位;而“第一对开本”如今虽然被业内人士奉若珍宝,在当时也仅是把一个剧作家戏剧结集出版而已。再加上英国文艺复兴时期本土并没有一流的肖像画家,欧洲大陆来的高级画师只有皇室才请得起,因此在民间出版的“第一对开本”上出现一幅画工欠佳的画像,实属正常。至于琼生一句“读者啊,不要看他的脸,还是读他的书吧”,被解释成是在暗示这幅画像画的不是真实作者,更是断章取义,曲解原诗。琼生的献词其实是说这幅画已成功捕捉到了作者的容貌,但是再好的画家也描摹不出他的妙语连珠,因此读者还是去剧本中体会莎翁的魅力吧。琼生也许在自己剧本里“闪烁其词”的功夫了得,在这首诗里却是明明白白地认同了画像。与其说这首诗在暗示画像画的不是莎剧的作者,不如说它证实了画像画的就是作者本人。

断章取义,曲解原文,是卢集的致命弱点。文集中这样的例子不胜枚举,这里再举一例。在论述“夏翁”字迹字体过时、未显文人笔力时,论文的作者援引莎剧中两段台词证明“莎士比亚肯定明白一笔好字的价值”,言下之意是既有这样的意识,就不可能不练有一手好字。且不说这样的推论成立不成立(人人都知道吸烟有害健康,但瘾君子依然大有人在),就看这两段引文,也不能证明作者“莎士比亚肯定明白一笔好字的价值”的观点:

哈姆雷特:我坐下来另外写了一通国书,字迹清清楚楚。从前我曾经抱着跟我们那些政治家们同样的意见,认为字体端正是一件有失体面的事,总是想竭力忘记这一种技能,可是现在它却对我有了大大的用处。(《哈姆雷特》第五幕第二场,朱生豪译)

马伏里奥:我想我们认识那优美的罗马式的笔法。(《第十二夜》第三幕第四场,梁实秋译)

《哈姆雷特》里这一段,哈姆雷特面临危险,靠篡改国书死里逃生,国书上需要“正楷”,因此他必须“字迹清清楚楚”。他的那句“现在它却对我有了大大的用处”只是证明了此时此刻端正的字体于其有用,并不能证明他一向认为写字就该工整。在这一段中他也说自己以前也“认为字体端正是一件有失体面的事,总是想竭力忘记这一种技能”。而哈姆雷特和“政治家们”之所以瞧不起端正的字体,是因为16世纪时,只有普通书记员才写这样的字体,这些人没有显赫的家世背景,教育程度也一般,按16世纪的审美,这样的字算不得是“一笔好字”。因此就算剧中角色的话都是作者的真实想法,这段也不能理解为莎士比亚在宣扬漂亮书法的重要,最多只能说他在讲艺多不压身,王子会庶民的字体有时也能派上大用。至于《第十二夜》里马伏里奥的那句话,就更与莎翁对书法的态度无关了。这里,管家马伏里奥向女主人大献殷勤,说自己一眼就认出了她的字。原文是“sweet Roman hand”,明显的双关语,赞美字体倒还在其次,赞美女主人的手形漂亮才是其本意。但这个“马屁”其实拍到了“马腿”上,因为这篇字虽与女主人的字体相近,却不是她写的。若是说这段是在说写一笔好字的价值,应该说比《哈姆雷特》那段更为牵强。论文作者的做法倒是和马伏里奥挺相似,马伏里奥觉得那字是女主人写的,便越看越美;作者认定了“夏翁”乃一介白丁,那六个签名也就越看越不可能是文豪真迹。造成这种断章取义的错误,要么是引用者未能理解原文,要么是没有通读过全文,再要么是作者故意割裂上下文语境,以有利于自己的论点。不论是哪个原因,都说明卢集论文的作者们治学不严,急于求成,且背景知识薄弱。

除了上述诸点,卢集还有一些硬伤。例如,书中的12篇论文,没有统一的文献引用格式。再如,第一部分有一篇不算论文,而是总结了一本“疑莎”论著里的主要观点。这一篇没给出作者姓名,不知小结是原书作者所为,还是其他人所作。这种小细节虽然看似无关紧要,但在“莎剧作者到底是何人”这种基本靠学术严谨度拼说服力的辩论中,着实让卢集的表现大打折扣。

两派之争高下立现

综上所述,在笔者看来,2013年这一次正统派和怀疑派的对决中,怀疑派的卢集是败下阵来了。卢集结尾处,主编向信托会发出挑战,提议开展一个为期一周的辩论会,双方就莎士比亚作品作者问题进行当面对决。威尔斯教授也已作出回应:“这样的公共辩论[从1988年起]我就参加了许多[……]但我不相信它们能改变人们已有的想法[……]我们[在剑集中]已经陈述了我们的观点。就这样吧。”威尔斯教授说得没错,就算这个“辩论周”活动能开展,我们也可以肯定,在缺少确凿史料档案的情况下,“夏翁”和莎翁到底是两个人还是同一个人,这个问题是不可能有定论的,争议将长期存在。

剑集和卢集的针尖对麦芒,就是150年莎翁身份之争的一个缩影:正统莎学学者没能“瓦解”怀疑派,怀疑派们也没法击溃正统学派。而对于普通读者,尤其是中国读者,也许可以把莎剧作者归属之争当作一个不错的切入点,以此走进莎士比亚作品的世界。有从剑集这样的论文集中获得的关于文艺复兴时期教育、文化、社会等方面的知识作铺垫,再加上从卢集这样的疑莎派论著中获得的文艺复兴时期“名人八卦”作点缀,看似让人高山仰止的那些戏剧和十四行诗也就不再那么难以亲近了。让我们就按“第一对开本”的两位总编、莎士比亚生前的同事约翰·赫明斯和亨利·康德尔在《致读者》里建议的那样:“读他的作品吧,一遍一遍地读。”

(陈星:南京大学外国语学院英语系,邮编:210009)