群体基因组学解密北极熊起源和适应性演化

2015-05-30向薛雁易坚

向薛雁 易坚

基因组学在生物研究中起非常重要的作用,近年测序技术的发展让基因组测序成本大幅降低,再加上对基因组进行群体遗传学分析的方法逐渐成熟,群体基因组学已经成为研究物种起源、适应性、多样性等问题的最有效的方法之一。

由于全球气候变暖,生态单一的北极圈生态系统产生了很大变化。北极熊的生活环境随之发生改变,生存率和生育率逐年下降,生存受到极大威胁。1973年,多个国家共同签署了《北极熊及生境养护国际协定》,该协议旨在保护北极熊的生态环境。随后更多的国家和组织加入了保护北极熊的行列。

与此同时,科学家也利用先进的技术手段对北极熊展开多方面的研究。帮助人们更深入地了解北极熊,为保护北极熊提供坚实的科学基础。

北极熊的特殊生理特征

北极熊,因为毛发看起来呈白色,所以又称白熊。是现存最大的食肉动物,北极圈的顶级捕食者。主要分布在北极圈,包括北冰洋及其附近陆地,如弗兰格尔岛、阿拉斯加北部、格陵兰岛、瓦尔巴群岛、俄罗斯北部地区等。

北极天气极度寒冷,为在这极端环境中生存,北极熊演化出非常独特的生理特征:全身披覆白色的浓密毛发,毛发下的皮肤是黑色。这种特殊构造有助于它们在冰雪覆盖的北极进行捕猎,增加捕食成功率。北极熊的白色毛发呈中空的透明导管状,而粗糙的毛发内表面可以使光线发生多次折射,最后经过透明的毛发被黑色皮肤吸收,转化为能量维持体温。

北极熊皮毛下是厚达12厘米的脂肪层。厚厚的脂肪层可减少体内热量散失,保持体温。脂肪组织本身也是一个巨大的“身体能源站”,能储存大量能源,为北极熊度过漫长休眠期提供了充足的能量储备。北极熊的休眠期不同于冷血动物,它是由于夏季食物稀少,为减少能量消耗而进入睡眠状态,一旦遇到外界刺激,可迅速苏醒。对于生育了幼熊的母熊,则可将皮下脂肪转换成乳汁哺育幼崽,科学家曾发现北极熊的乳汁中脂肪含量(高达31%)是现有哺乳动物中最高的。富含脂肪的乳汁可让小熊获得足够的能源和营养物质。

虽然厚厚的脂肪层使北极熊看起来非常笨重,但是北极熊的奔跑速度仍非常快,时速可达40公里。在水中的游泳速度也能达到10公里/时,并能持续游长达100公里路程。这非凡的耐力为北极熊在浮冰与浮冰之间、浮冰与岛屿之间的迁徙提供了可能。其实北极熊的学名(Ursus maritimus)的含义是“生活在海里的熊”,因为很久之前,人们以为它是生活在水中的一种熊。

北极熊对脂肪的需求量非常大,它最喜欢的食物是富含脂肪的海豹,但是北极熊在水中游泳速度不及海豹,因此经验丰富的北极熊会采用偷袭、守株待兔等智取的方法进行捕猎。

北极熊常年生活在北冰洋的浮冰上,在浮冰上捕食、冬眠、养育幼熊。但是近年来由于温室效应导致气候变暖,北极冰盖面积在缩小。夏季时浮冰大量消融,导致北极熊生存所必需的浮冰减少,同时海豹数量也减少,缺少食物来源的北极熊生存率下降。越来越多的北极熊会在夏天浮冰消融时游到附近的岛屿上生活,并且会改变食性,吃一些苔藓、青草等植物。近来的一些观察发现,在食物严重不足时,一些雄北极熊甚至会捕杀雌熊或幼熊。

北极熊在肉食动物食物链的顶端,对环境变化极其敏感。近年来北极圈附近的岛屿曾发生多起北极熊袭人事件。而之前北极熊与生活在岛屿上的人和谐相处,未有冲突。科学家认为这是由于人类活动导致北冰洋环境中含有大量污染物,这些污染物从鱼传递到海豹再传递到北极熊,被逐级富集的污染物质使北极熊的内分泌激素紊乱,从而导致北极熊性情不稳定而攻击人类。

北极熊的起源

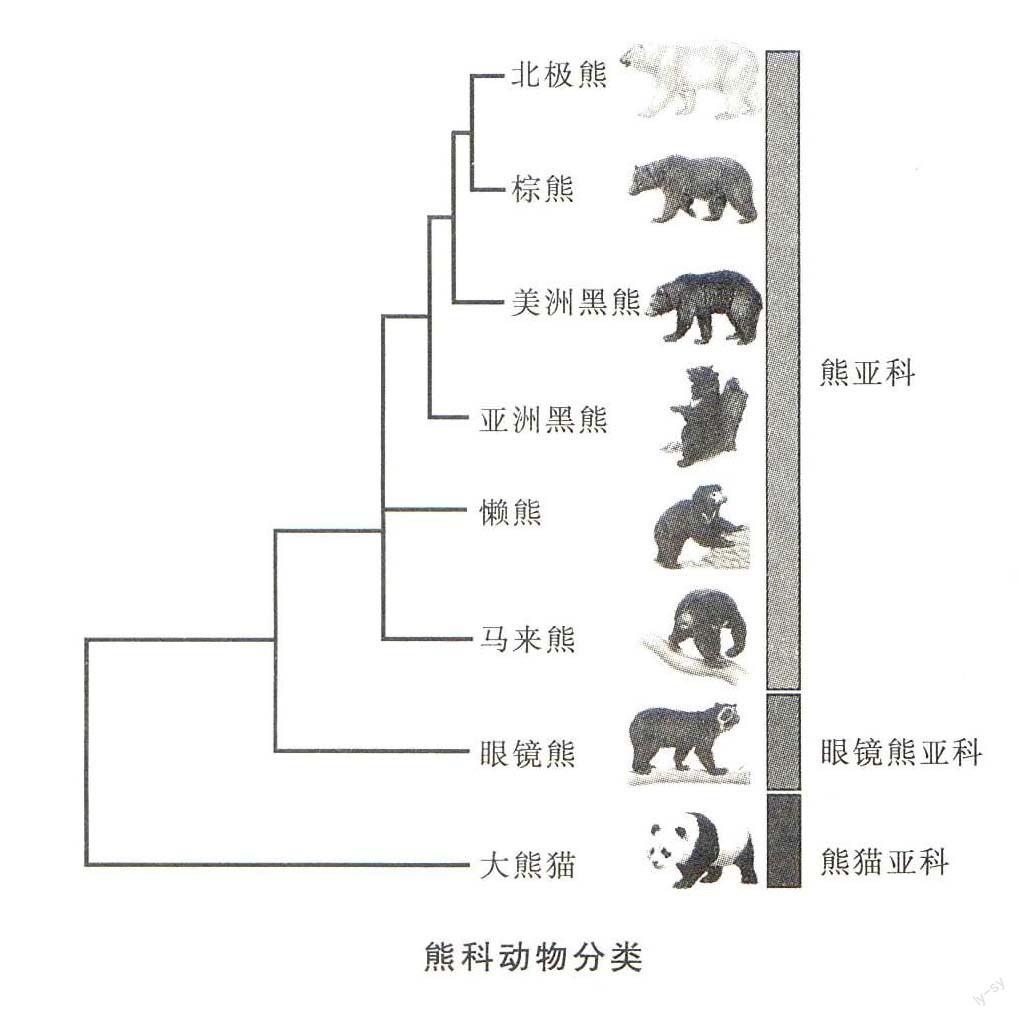

熊科包含2亚科6属9种——大熊猫、眼镜熊、棕熊、北极熊、美洲黑熊、亚洲黑熊、北非棕熊、懒熊、马来熊。其中北非棕熊已灭绝。熊科动物的演化一直备受关注,比如大熊猫的分类曾长期困扰着科学家,有人认为它属于熊猫科,有人认为属于熊科,也有人认为应该归类于浣熊科。后来利用大熊猫DNA数据分析,证实大熊猫应归类于熊科。

由于北极熊的独特特征,其起源问题也一直是科学家关注的热点。科学家根据部分化石以及DNA数据,发现北极熊和棕熊的亲缘关系较近,推测北极熊可能从棕熊演化而来。由于至今只发现极少的北极熊化石,仅从化石角度研究北极熊演化历史准确度不高。另外北极熊和棕熊的亲缘关系很近,没有产生生殖隔离。北极熊和棕熊在动物园和自然状态下都能发生杂交,并产生可育后代——灰北极熊。

2006年一位猎人在加拿大班克斯岛射杀了一头貌似北极熊的熊,它有着和北极熊一样长的脖子和白色皮毛,而背部和四肢等部位呈棕色,爪子亦比北极熊长,这些特征明显与灰熊相符。也有一些特征则处于北极熊和棕熊的中间状态,比如它的体型介于高大的北极熊和矮小的棕熊之间,头的大小处于瘦小的北极熊和臃肿的棕熊之间。后来的DNA数据证实这头熊并非北极熊,而是公棕熊和母北极熊的杂交种——灰北极熊。在历史上北极熊和棕熊很有可能发生了多次杂交,这又给确定北极熊的起源增加了困难。

随着DNA测序技术的发展,近年来基于分子遗传学的方法来研究北极熊的起源取得了不少进展。然而这些研究的结论亦有不少相互矛盾的地方。

2011年爱德华兹(C.J.Edwards)利用古棕熊、古北极熊、现代棕熊和现代北极熊的线粒体DNA来研究北极熊的起源。发现古北极熊并非现存北极熊的直系祖先,现代北极熊的母系遗传物质都来自距今5.1万至2万年前的爱尔兰的古棕熊,这段时间里在北极熊和棕熊领地重叠的区域,北极熊和棕熊发生多次杂交,且研究认为杂交事件和气候变化关系密切。

2012年米勒(W.Miller)对1只北极熊、3只棕熊和1只黑熊的全基因组数据的分析结果表明,北极熊和棕熊是在距今500万至400万年前开始分开演化。且根据线粒体DNA的数据发现,北极熊和ABC岛(美国阿拉斯加州东南部的Admiralty、Baranof、Chichagof三岛)的棕熊在距今20万至10万年前有多次杂交,因此有频繁的基因交流。

同年,赫勒(F.Hailer)对4只棕熊、1只北极熊、1只黑熊和1只大熊猫的DNA数据进行分析,根据核DNA的数据分析结果,发现北极熊是在距今93.4万至33.8万年前与棕熊分开的。且研究发现在距今16.6万至11.1万年前,北极熊线粒体DNA中渗入了ABC岛棕熊的线粒体DNA片段,这进一步证明北极熊和ABC岛棕熊之前发生了多次杂交。

2013年卡希尔(J.A.Cahill)利用7只北极熊、2只棕熊和1只黑熊的基因数据,发现ABC岛的棕熊的X染色体上有6.5%片段来源于北极熊,而总体的染色体上只有不到1%来自北极熊。他们认为这是因为之前ABC岛的熊都是北极熊,后来由于气候变暖、冰川消融被困在岛上。有公棕熊因为开拓领地的原因到达ABC岛,并与当地的雌北极熊杂交,产生的后代的性状越来越像棕熊,但是其X染色体仍保留了北极熊的片段。研究表明ABC岛的棕熊和北极熊关系特殊,因而使之前北极熊起源的研究错综复杂,矛盾重重。

上述研究的一个关键问题是古北极熊和古棕熊进行了杂交。目前已知北极熊和棕熊之间没有生殖隔离,那么地理隔离会不会导致两个物种没有杂交机会?答案是不会。虽然观察到的自然状态的北极熊和棕熊杂交事件稀少,但近年来由于温室效应导致全球气候变暖,北极地区的温度有所上升,逐年缩减的北极浮冰导致北极熊上岸次数增加。北极熊和棕熊的接触机会越来越多。历史上发生过多次气候变暖事件,这将会给北极熊和棕熊杂交提供充分的环境条件。

虽然科学家也用各种先进技术和手段对北极熊进行研究,但起源问题仍备受争议。最新的研究让北极熊的起源问题得以清晰起来。

研究生物起源的利器——群体基因组学

群体遗传学(population genetics)是一门研究生物群体遗传结构及其变化规律的学科。它运用数学和统计学的方法,研究群体的基因频率、基因型频率和群体大小、交配体制、自然选择、基因突变、迁移和遗传漂变等对群体遗传结构的影响,从而对生物演化过程中的细节进行探讨和剖析。

20世纪初,英国数学家哈代(G.H.Hardy)和德国医学家魏因贝(W.Weinberg)提出了群体遗传学的理论基础——遗传平衡定律。在经历了最初的理论研究和实验探索阶段,目前群体遗传学已发展到分子水平。随着DNA测序技术的普及和基于溯祖理论建立的各种计算机软件分析程序的开发与应用,群体遗传学进入了大数据推动的基因组时代,发展迅速,科学家开始用群体基因组数据研究群体遗传学的问题。

目前,群体基因组学已广泛应用于人类学课题的研究。如从基因组水平研究人类起源,人亚群间的亲缘关系、基因交流和演化途径。之前的研究是根据人类化石分析人类的演化迁移历史。随着DNA测序技术的发展,可以通过研究不同群体人群的线粒体DNA(单纯来自母系)、Y染色体DNA(单纯来自父系)来分析种群间的基因交流情况。线粒体DNA和Y染色体DNA的分析结果都指出,现代人类拥有共同的非洲祖先。虽然人类走出非洲这一理论目前仍处于争论阶段,被不断质疑,但至少群体基因组学对于研究物种的起源和演化已足够科学、实用、可靠。同样,通过比较正常人群的和特定的患病人群的基因组信息,可以确定哪些基因的突变会引起某些特定疾病的发生,从而在分子水平上探讨疾病的发生机理、遗传规律等。

同时,群体基因组学也被广泛应用于研究动物的起源和适应性。家犬的祖先是狼,这已得到普遍认同,但狼是在何时何地、怎么被驯化成家犬的争论却很大。通过对来自五大洲的654只家犬的线粒体DNA进行分析,发现在1.5万年前,人类在东亚最先开始驯化狼等动物。阿克赛尔松(E.Axelsson)和林德布拉德-托赫(K.Lindblad-Toh)对12条世界各地的狼和60只家犬(14个不同品种)进行了全基因组测序分析,用群体基因组的方法解释了家犬的驯化过程。在家犬的基因组中,有lo个淀粉消化和脂肪代谢的基因的序列与狼的有很大不同。可能是在驯化的早期,狼的食性逐渐发生了一些变化,最终这些食陸变化了的狼演化成为家犬的祖先。

群体基因组学分析与传统分析手段相比,有许多优点。例如,与传统古生物学相比,群体遗传学可以根据遗传信息了解群体的迁移,有效群体大小的变化等;古生物学研究受到化石材料的限制,而群体基因组学需要的DNA材料在测序技术发达的当今已经可以快速且高通量地获取。与之前的基因组学研究相比,当时用线粒体DNA或部分局部DNA分析,因为数据量不足,得出的北极熊和棕熊的分化时间段非常模糊(距今500万至60万年),因而无法明确棕熊和北极熊的复杂演化历史。而群体丰富的数据能将分辨率达到10万年,并能发现群体之间的快速适应机制,从而了解生物适应环境的独特性,比如北极熊对严寒天气的适应,对高脂肪生理的适应等。另外群体遗传学还能发现物种间的基因渗入及比例。

揭秘北极熊的起源

深圳华大基因研究院、美国加利福尼亚大学、丹麦哥本哈根大学等单位发起北极熊群体遗传学的研究,主要是用群体的研究方法,从北极熊基因组水平,分析其种群的遗传结构及其北极适应性。研究人员对一只来自欧洲北部的北极熊进行了高深度测序,获取了它的全基因组图谱。此外还从瑞典、芬兰、美国阿拉斯加冰川公园、阿拉斯加海岸附近的岛屿等地区,一共选取79只北极熊和10只棕熊进行了全基因组重测序,并进行全基因组和种群间的比较分析研究。

对北极熊祖先的追溯

棕熊是与北极熊亲缘关系最近的物种,但它们的分布区差别很大,行为和形态也有很大差异。关于北极熊和棕熊的分化时间,以及它们分化之后的演化历史,一直存在很大争议。

物种演化和群体大小估计

北极熊、棕熊共同祖先在距今89.9至47.9万年前有效群体大小从12.3万缩减到2万左右。并在距今47.9万年前开始分化成两个物种。在距今31.9万至14.8万年前北极熊群体减小到0.5万只左右,期间部分北极熊迁移到棕熊栖息地,两物种杂交导致基因交流。在距今12.1万和5.2万年前,棕熊和北极熊群体大小分别开始发生扩张,达到46.3万只和6.8万只。

为更准确地探寻北极熊、棕熊的演化历史,研究人员利用全基因组测序技术展开研究。根据它们基因组的系统发生分析,发现北极熊和棕熊是独立起源的,这两个物种从他们共同祖先分别演化而形成,而非之前认为的北极熊起源于棕熊的一个亚群。通过分析种群内和种群间共有的核苷酸位点和等位基因频谱推算群体参数的方法,发现它们的分化时间距今不到50万年,这相对于之前赫勒、米勒等研究估计的距今500万至60万年要短很多。新的方法简单来说就是通过识别DNA序列特征,从当前的DNA状态,一代一代地往前追溯以前的DNA状态,一直追溯到两个物种的DNA特征与某一个物种的特征相同时,就可认为已到了共同祖先的时间。之后记录追溯的代数和每一代的时间,得到现在这两个物种的分化时间。这种方法称为溯祖法,产生于20世纪八九十年代,近年来在群体遗传学中使用得非常广泛。

研究表明,在距今47.9万至34.3万年前,北极熊与棕熊开始分化,这个时间点刚好是较温暖的间冰期。研究人员推测,可能由于当时气候变暖,棕熊和北极熊的共同祖先向北极扩大它们的生活领地。当气候再次回到冰期时,一部分迁徙到北极的熊已逐渐适应了北极越来越冷的环境,这些适应了北极寒冷环境的熊就是北极熊的祖先。

有效群体分析

从种群内的核苷酸多态性可以推测种群的有效群体大小。在北极熊群体里,发现了2600万的单核苷酸多态性位点(SNP),仅是棕熊(770万)的三分之一。这表明在很长一段时间里,北极熊的群体比棕熊的小。尽管还未推算出具体的时间,但已明确知道,在北极熊和棕熊分化之后的一段时间里,北极熊经历过一个瓶颈效应——群体数目在一段时间内减少到很低的水平,然后又经过一段时间的恢复。

通过IBS(Identify-By-State)tract的方法,发现北极熊和棕熊分化以后,它们仍有持续不断的基因交流,但这个交流过程并不是对称的,而是北极熊的基因更多地流向棕熊。IBS方法的优势是同时考虑DNA序列的突变率和重组率的特征,而不是像其他推算历史群体参数的方法只考虑前者。IBS方法通过计算群体内部和群体之间重组和突变联合产生的共祖区域的长度频谱分布,推算出群体历史变化的参数。通过分析物种间基因渗入片段的长度,可以推算出进行基因交流的大概时间。研究人员发现,它们之间最长的渗入片段长度只有1.1兆碱基对(Mbp),说明它们的基因渗入发生时间很久远,这样才有足够长的时间发生足够多的基因重组事件,基因重组会使之前相连的片段被打断,导致现在能观察到的连续的渗入片段长度比较小。通过比较各种群间个体的SNP,可以统计种群基因的交流情况。比较北极熊和所有棕熊群体的SNP,发现北极熊和棕熊的所有群体都有基因交流,这说明北极熊和棕熊的基因交流发生在棕熊亚群分化之前。

从基因组中寻找极地适应机制

考古学家在挪威的斯瓦尔巴特群岛发现了一块距今11万年前古北极熊的下颚骨,这暗示至少在距今11万年前,北极熊已适应北极圈的严酷气候。在不到20500代的繁衍过程中,北极熊这个大体型的哺乳动物是如何快速适应北极环境的呢?

生物表型的变化很大程度上来自于基因的变化。在北极熊基因组中发现肌节组织、血液凝固、心脏发育、脂肪组织发育等功能相关的基因都发生了显著变化。

脂肪代谢 脂肪对于北极熊来说很重要。北极熊在食物短缺的时候可依靠体内脂肪提供能量,脂肪代谢生成的水可供体内其他代谢过程之用,这使北极熊在缺乏淡水的环境中也能生存。北极熊体内的胆固醇含量也很高,其含量在人类中已达到极易引发心血管疾病的程度。研究者通过检测群体数据,发现北极熊相对于近亲棕熊,体内的基因受到了更强的选择压力。通过功能聚类分析,发现与心血管、胆固醇和脂肪代谢相关的基因更加富集。尤其是在前16个受到最强正选择的基因中,有9个是与心血管系统相关的。可见,北极熊为了适应寒冷的北极气候和对抗高脂肪的风险,它的心血管系统几乎发生了重建。

五色毛发

白色外观动物很难在平常的自然环境中生存,因为这显眼的颜色不利于动物的隐藏。但在冰雪覆盖的北极,白色却是最常见的颜色,因此北极圈内可看到较多的白色外观动物,如白鲸、北极兔、白狐、北极熊等。无色的毛发是北极熊和棕熊最直观的区别,因为北极熊毛发中缺乏色素。通过对北极熊基因的分析,发现有两个与色素沉着相关的基因(LYST和AIM1)发生了突变。LYST基因突变,在牛、大鼠、小鼠、貂中会导致表面色素减少,在人类会引起头发和眼睛褪色。AIMI也是一个影响黑色素产生的基因。可以推测在北极熊体内,这两个基因通过突变,或者与其他基因相互作用,严重抑制了黑色素的产生和运输,导致毛发中没有色素,表现出无色表型。无色中空的毛发在北极冰雪的映衬下,显示出白色,让北极熊可在白色的环境中很好地隐藏自己,增加了捕食成功率,又增强了对阳光的吸收,帮助维持体温。

北极熊群体基因组学的研究让人们对北极熊的起源和适应性演化有了更深的了解。对于北极熊仍然有很多疑问困扰着我们:全球气候变化会不会导致北极熊灭绝?人类活动造成的环境污染会使北极熊受到多大影响?人类可以从北极熊对环境的适应中学到什么?北极熊对脂肪、胆固醇的适应能不能为治疗人类心血管疾病提供帮助?这些都有待新的科学研究去探索。

关键词:北极熊 群体遗传学 演化 全基因组