《宋书·礼志》编纂体例初探

2015-05-30闫宁

闫宁

[摘要]《宋书·礼志》编纂未依循常见于同时期礼书的“五礼”模式,其体例从总体分卷结构,乃至具体录礼次序来看,与《后汉书》中《礼仪志》《祭祀志》渊源极深。《后汉志》以是否属于神祀区分所收录礼仪性质,由此形成两志并列,同时礼仪、祭祀两分法背后尚隐含了仪注与礼论之别,关涉记录礼制的材料性质。《宋志》沿用《后汉志》所开创这两条重要编纂原则,其卷一卷二与卷三卷四分别对应《后汉书》《礼仪志》与《祭祀志》,又根据实际行礼情况的不同,对此体例做了较多改动,使其更趋完善,最终形成了前二卷侧重仪注形式的“经国诞章”、后二卷主要收录礼论形式的神祀之礼这一历代礼书编纂中极为独特的体例。

[关键词]《宋书》;《后汉书》;礼志;编纂体例

[中图分类号]K092 [文献标识码]A [文章编号]1000-3541(2015)05-0082-08

[收稿日期]2015-06-27

[基金项目]江西省高校人文社科资助项目“《隋书·经籍志》礼仪类著作整理与研究”(TQ1408)

《宋书·礼志》(以下简称《宋志》)五卷,为沈约依据何承天、徐爰旧志为底本撰成。此志不但记刘宋一代之礼,更上溯汉魏,中含晋代,材料宏富。柴德赓先生赞其“于魏晋制度、诸儒议论,举其大要”“材料可贵,分量亦颇不少。”[1](p.79)《宋志》史料对礼制研究固然极珍贵,但其本身修撰体例其实亦颇多可探讨之处。《宋志》并未如后世礼书、礼志常见的依照五礼排序,甚至还出现了同种礼制材料前后重出复见的现象,例如,郊祀等。笔者认为,这种看似奇特的体例实与司马彪续补《后汉书》中《礼仪志》《祭祀志》(以下简称《后汉志》)有着密切关系。

一、《后汉志》《宋志》分卷体例对比

《宋志》礼一礼三卷首各有一段类似序言的文字,揭示了前两卷、后两卷收录内容性质的不同。从其行文则可看出与《后汉书》中《礼仪志》《祭祀志》的关系。

卷一云:“夫有国有家者,礼仪之用尚矣。然而历代损益,每有不同……汉魏以来,各揆古今之中,以通一代之仪。司马彪集后汉众注,以为《礼仪志》……自汉末剥乱,旧章乖弛,魏初则有王粲、卫凯典定众仪;蜀朝则孟光、许慈创理制度;晋则荀顗、郑冲详定晋礼;江左则荀崧、刁协缉理乖紊……今抄魏氏以后经国诞章,以备此志云。”[2](p.327)

卷三云:“‘国之大事,在祀与戎。自书契经典,咸崇其义,而圣人之德,莫大于严父者也。故司马迁著《封禅书》,班固备《郊祀志》,上纪皇王正祀,下录郡国百神。司马彪又著《祭祀志》,以续终汉。中兴以后,其旧制诞章,粲然弘备。自兹以降,又有异同,故复撰次云尔。”[2](p.419)

《后汉书·礼仪志》云:“夫威仪,所以与君臣,序六亲也。若君亡君之威,臣亡臣之仪,上替下陵,此谓大乱。大乱作,则群生受其殃,可不慎哉!故记施行威仪,以为《礼仪志》。”[3](p.3101)

《祭祀志》云:“祭祀之道,自生民以来则有之矣。……自古以来王公所为群祀,至于王莽,《汉书·郊祀志》既著矣,故今但列自中兴以来所修用者,以为《祭祀志》。”[3](p.3157)

《宋志》两段序文云录“经国诞章”“旧制诞章”,看似无别,但礼一小序开篇明言“礼仪之用”,又提及“司马彪集后汉众注”,对比《后汉书·礼仪志》“记施行威仪”之旨,已可看出沈约有沿袭之意。所言及“典定众仪”“创理制度”“详定晋礼”也均就施行仪注而言。礼三小序同样提及《后汉志》,并解释了以下两卷收录材料的性质,其所谓“上纪皇王正祀,下录郡国百神”,与《后汉书·祭祀志》“祭祀之道”,二者相同之处不言而喻。

以上对比,已初步可见二者渊源。但沈约对司马彪两志体例的继承与改造还有更多值得探讨之处,需要先对《后汉志》礼仪、祭祀两分的体例重新认识。

从两志命名及小序看,两志收录材料的标准大致依威仪与祭祀加以别择,也就是说,《祭祀志》主要收录天地诸神与人鬼之礼,而与《礼仪志》沿袭《月令》,依照时令次序记各种行政、日常礼仪不同。不过,《后汉志》这种看似简明的分类标准,在实际行文中尚有一些模糊与矛盾之处。例如,《礼仪志》夕牲一节,“正月,天郊,夕牲。昼漏未尽十八刻初纳,夜漏未尽八刻初纳,进孰献,太祝送,旋,皆就燎位,宰祝举火燔柴,火然,天子再拜,兴,有司告事毕也。明堂、五郊、宗庙、太社稷、六宗夕牲,皆以昼漏未尽十四刻初纳,夜漏未尽七刻初纳,进熟献,送神,还,有司告事毕。六宗燔燎,火大然,有司告事毕。”[3] (p.3105)

按,所谓夕牲,只是属于祭祀前期准备工作的一环。而此处所录实际却包含进熟到送神的全部仪节,这套通行于郊庙、明堂、社稷、六宗诸礼的完整仪注在卷首节目及正文中,均仅用其中一环节夕牲为名,其实颇有些不伦不类,《大唐开元礼》及此后历代礼书均无如此命名者。此外,《礼仪志》在冠、夕牲二礼之间还记录了斋戒相关仪注,如果将斋戒与夕牲所包含仪节合并,则更是一套完整的祭神祭祖仪注。这样一批仪节,冠以郊庙之类的名目无疑更为合适。而之所以未如此处理,显然是考虑到郊庙、明堂等均属典型的祭祀之礼,以此为名则当入《祭祀志》。但这些具体行礼仪注,编纂者又出于某种体例上的考虑希望列入《礼仪志》,最终造成了夕牲一节的名实不符此外,《祭祀志》中有封禅礼,也收录了较为详细的仪注,这部分材料却没有列入《礼仪志》,亦可见体例不一之处。。

再如,《礼仪志上》有先蚕,刘昭注引《汉旧仪》云:“蚕神曰菀窳妇人、寓氏公主,凡二神。”[3](p.3110)则先蚕之祀本有主神,且《礼记·祭义》也记录了相关祀仪。可见如果依照小序中昭示的体例,先蚕礼实当入《祭祀志》。

以上指出《后汉志》礼仪、祭祀两分体例的一些不严谨之处,主要目的是提示我们,《后汉志》在小序所示两分法之外,其实际编纂体例还体现着另一种对材料的区分标准,即仪节与非仪节的区别。不考虑日用行政与敬神之别,《礼仪志》所录诸礼均是详记其行礼仪注,这一点非常明显。可见序文中所谓“施行威仪”,重点未必全在“威仪”,更与“施行”有关。再考察《祭祀志》,其中收录诸种祭礼,涉及具体施行仪注的只有三种:灵星、迎春与封禅。如果我们只按照是否祭神这一单一标准看待《后汉书》两志对材料的选择,显然无法理解这一现象的。

进一步考察,《祭祀志》所收材料大致可分为以下三类:1.记录坛壝、神位、配位、牲器、用乐等制度;2.祭祀中一些理论问题及具体仪节的讨论;3.礼制沿革,历代行礼实录。可以看出,除其中第一类可以勉强归入仪注,后两类则大致属于“论”的范畴礼制沿革,性质实在仪注、礼论之间。本文为论述之便,归为有别于仪注的广义礼论。。也就是说,《后汉志》的编纂其实是遵循了两套标准,既有篇名、小序所示的礼仪、祭祀之别,同时在体例上也有仪注、礼论之别之所以形成此种体例,笔者以为,主要是《后汉书·礼仪志》依时令录礼,自然也承袭了《月令》以仪注为主的写法。如此则非仪注类材料归于《祭祀志》。不过,从《祭祀志》所录祭礼均少收仪注这一现象来看,编撰者显然是有意识地在维持仪、论两分体例。。而沈约《宋志》恰恰是对以上两种体例同时继承并加以改造,认识这一点是以下对《宋志》体例展开分析的先决条件。

前文已指出,《宋志》两段小序暗示了礼一礼二礼三礼四分别相当于《后汉书》中《礼仪志》《祭祀志》。而从前后两卷材料分配情况来看,《宋志》对《后汉志》威仪、祭祀两分这一标准,固然有所沿用,但主要倾向于从“经国诞章”角度来理解“威仪”。与《后汉志》“威仪”同时包含政治性、日常性礼仪相比,《宋志》前二卷无疑更突出前者。另一方面,《后汉志》仪、论两分的体例也得到了某种程度的强化。这并不是说,《宋志》的分卷体例用简单的“前二卷仪注加威仪,后二卷礼论加神祀”即能概括。事实上,收录材料更多的《宋志》比《后汉志》面临更为复杂的体例上的难题。双重标准的核心的矛盾在于:威仪、祭祀之别是依据礼制性质,而仪、论之别则涉及记录礼制的材料性质。以下两种情况很难避免:

第一,某种祭祀之礼,其材料为仪注;

第二,某种非神祀类威仪之礼,材料为礼论。

分卷体例上这两种固有矛盾,《宋志》的处理方式很值得研究,也是我们考察其体例的重点。以下通过实例加以说明:

(一)《宋志》卷一收南郊、殷祀二礼从斋戒到礼成的详细仪注,而不用《后汉志》“夕牲”之名《宋志》南郊仪注,夕牲与斋戒、进熟等并列,与刘昭注《后汉志》“夕牲”所引“今之郊祀”仪注略同。刘注已视夕牲为郊祀仪注中一环节。,从礼学角度讲更加合理,同时与卷三所收录郊庙礼论材料形成仪、论两分。尽管“南郊”“殷祀”从名目看并不符合《礼仪志》不录神祀的体例,但若用“经国诞章”亦即政治性的“威仪”来解释,却未必冲突。在这个例子中,面对两种原则的矛盾,《宋志》前二卷强调“经国诞章”的体例确实显示了更好的“弹性”。

(二)上例中,尚有一更重要的原因是,郊庙仪注在诸仪中的核心地位,使《后汉志》与《宋志》编者无法做出其他选择。而同属神祀之日月,其祀仪重要性明显不及,《宋志》却置于南郊之后、宗庙殷祀之前,则显然是因为从性质来看,日月与天郊诸神关系更为密切的原因,而非拘泥于神祀必入《祭祀志》的原则。可见,《宋志》对具体礼制性质的认识更为深入,并非单纯依据礼仪、祭祀之别划分。

以上两例中出现的本当入后二卷的神祀类材料“流失”,正是由于上文指出的第一种矛盾所致。尽管有两种承袭自《后汉志》的标准,《宋志》在材料分配,尤其标准出现矛盾时,往往更多地考虑礼制自身特质及其与邻近诸礼关系,而非单纯援引体例上既定原则。祀日月之例中,二神性质、祀仪与天郊诸神更为密合,才是其出现在这一位置的根本原因。

(三)对礼制性质的精确辨析是《宋志》体例上一大特点。对封禅、巡狩二礼的独特处理是一个很好的例子。《后汉书》封禅礼在《祭祀志》,巡狩礼在同志中出现两次,但并未列入卷首节目。后世礼书与政书中巡狩、封禅二礼多并列。《宋志》巡狩礼在卷二,相当于《后汉书·礼仪志》位置,而封禅礼却在卷三,相当于《祭祀志》中,位置在郊祀、明堂之后,宗庙之前。《宋志》这种安排并非随意为之,而自有其礼学上依据。“魏明帝世,中护军蒋济奏曰:‘夫帝王大礼,巡狩为先;昭祖扬祢,封禅为首。”[2](p.435)依蒋氏之说,巡狩礼有更强的“政礼”意味,封禅所谓“昭祖扬祢”,则类似宗庙礼“严父配天”之义《礼记·祭统》云:“夫鼎有铭,铭者自名也,自名以称扬其祖先之美,而名著之后世者也。”(《礼记正义》,第1606页下栏),蒋说固属一家之言,《宋志》二礼的安排则显然参据了这种理论,所以,前者列入体现威仪的礼二,后者则与宗庙同在礼三。这里同样可以看出威仪(政治性)与祭祀之别,而这种体例上的精密正是基于对礼制性质的深入考察。

(四)如果说上例是基于其他学者独特的礼学见解,那么《宋志》对社稷、耕籍、亲蚕三事的处理则更能体现编者对体例细致入微的把握。此三礼在卷一出现,所录材料均以具体行礼仪节为主。而卷四中,则依次收录了对二社名义讨论、先农之祀、蚕神之名及其祀仪。社稷相关材料,《宋志》分在两处,体现了仪注、礼论两分的原则,这一点非常明显。《后汉志》社稷在《祭祀志》,但只记录了对神主的讨论,仪注部分则在之前《礼仪志》“夕牲”节。《宋志》的处理承袭《后汉志》,且在材料增加的情况下,依旧保持了体例的严整。耕籍、先蚕的情况又有不同,乍看上去,卷四先农之祀、蚕神之祀均录有祀事仪注,似乎违背仪、论两分体例。但详绎文意,先农、蚕神乃为耕籍、亲蚕二礼中出现的主神,与旨在“劝率农功”、体现政治性威仪的二礼本身尚有不同。关于先农、蚕神的礼论材料收入《祭祀志》,符合体例的要求。至于其中出现仪注记载,属于连类而及,也反映了《宋志》同时使用两套分类标准,难免出现矛盾。

通过以上分析不难看出,对《后汉志》确立的威仪、祭祀两分这一标准,《宋志》有沿用,更有合理化。总体看来,体例更趋精严,这主要是由于其对具体礼制性质的认识更加深入,很大程度上缓解了上文指出的第一种矛盾。而这一特点同样体现在对涉及材料性质的仪注、礼论两分标准的贯彻,以及第二种矛盾的处理上。

二、《宋志》收录材料性质分析

《宋志》强化了始见于《后汉志》的仪、论两分原则,体例大致可概括为:礼一礼二收录仪注为主,但也掺杂有其他材料;礼三礼四所收,其礼论性质较《后汉书·祭祀志》则更为明显。以下分别就前后两卷不同情况加以分析:

(一)礼一礼二所收非仪注材料分析

除仪注外,此二卷所见尚有较多涉及礼论与沿革。尤其其中出现属威仪之礼,然材料性质又属礼论而非仪注,即前文所言体例矛盾第二种情况,是以下讨论的重点。

1.对具体仪节、牲器制度,以及行仪中涉及理论问题的讨论

以冠昏二礼、丧服制度为例,礼一中收录了考论经传中天子冠礼、东晋王彪之议定昏礼等非纯仪注材料[2](pp.333-339),丧服部分也有较多针对具体疑难服制问题的礼官朝议。这里违背仪、论两分原则,笔者推测有两个原因:首先,《宋志》本身性质为史志,而非礼典礼书,势必不能亦不必将各种礼制仪注搜罗详备。而如昏礼中纳征用虎皮、陛者设旄头等涉及具体仪注施行问题的讨论,虽可归为礼论,但毕竟是威仪之属,若置于后二卷则又明显违背祭祀的标准。两相权衡,对仪节、器物的讨论终究与仪注关系更为紧密,故置于前二卷中。丧服的情况有些类似,丧服制度不宜入祭祀,丧服本经,习礼者皆知而不烦具录,就实际行礼而言,疑难变礼及相关礼官讨论才是更有价值的内容。

这里需要着重辨析的是,如果我们将《宋志》这种处理视为单纯出于对礼制性质区别的重视(非神祀之礼,无论仪注抑或礼论必须入前二卷),似乎亦无不可。随之而来的问题就是,这是否可以视为《宋志》体例上的一贯原则?或者说,最终编者更为重视的还是威仪、祭祀两分原则,而非仪、论之别?很明显,此处即涉及对前文提出的第二种体例矛盾的处理,下文将与沿革材料一并说明。

至于前二卷出现礼论,还有第二个原因:举凡此类涉及仪节讨论的材料,如不涉及威仪、祭祀之别,本应主要见于礼三四中,实际情况也确实如此。不过,《宋志》并未将全部礼论分置于后二卷,这恐怕与每项具体礼制材料多寡亦不无关系。前文分析过的社稷、耕蚕、学校诸礼,其中包含神祀成分,可分在前后两卷。但这也是因为其材料本身仪与论分界明晰,且两类材料分量相对平衡。冠昏、丧服即便单从材料的实际情况看,显然也不宜做同样处理。不过,尽管已注意到这一问题,《宋志》的处理也并非尽善尽美,这多是由于就单一礼制而言,即便可能同时具备威仪与祭祀的性质,但经常存在仪注或礼论某一种材料过少,客观上无法支持仪、论两分的编纂体例。

以释奠礼为例,将有限的材料强作仪、论两分处理,便难称妥当。卷一云:“魏齐王正始中,齐王每讲经,使太常释奠先圣先师于辟雍,弗躬亲。晋惠帝、明帝之为太子,及愍怀太子讲经竟,并亲释奠于太学。太子进爵于先师,中庶子进爵于颜渊……成、穆、孝武三帝,亦皆亲释奠……元嘉二十二年,太子释奠,采晋故事,官有其注。”[2](p.367)卷四云:“魏齐王正始二年三月,帝讲《论语》通;五年五月,讲《尚书》通;七年十二月,讲《礼记》通;并使太常释奠,以太牢祀孔子于辟雍,以颜渊配。晋武帝泰始七年,皇太子讲《孝经》通;咸宁三年,讲《诗》通;太康三年,讲《论语》通。元帝太兴三年,皇太子讲《论语》通,太子并亲释奠,以太牢祠孔子,以颜渊配。成帝咸康元年,帝讲《诗》通,穆帝升平元年三月,帝讲《孝经》通;孝武宁康三年七月,帝讲《孝经》通,并释奠如故事……宋文帝元嘉二十二年四月,皇太子讲《孝经》通,释奠国子学,如晋故事。”[2](p.485)释奠属学校礼,中又有孔子之祀,故可在前后同时出现,从“官有其注”亦可见卷一更侧重记录仪注,但卷四所记,即便视为沿革,实际内容却无多大分别,近乎重复。

2.礼制沿革材料

《后汉书》礼制沿革类材料多在《祭祀志》中。《宋志》两处小序均言及记沿革损益,但既有在前二卷,又有在后二卷者,似乎主要由所涉礼制性质,即威仪、祭祀之别决定。不过,出现在前二卷的沿革材料,除因属非祭祀之礼外,又有与“经国诞章”有关,或是因编者顾及不宜有同一种礼过多前后分置。更值得注意的是,这类涉及沿革的材料,即便出现在前二卷,考察其行文,也往往与具体行事仪注紧密联系,这无疑是沈约为标明前二卷体例上属仪注所做的处理。以下以学校、巡狩二礼为例分析:

礼一中学校礼记录了魏晋以来国子学、太学兴废,同时收录了大量诏书、奏议。在此,礼制沿革与诸家礼论密切相关,中如冯怀、庾亮、殷茂、谢石等人奏疏中均以“兴复礼学”为主旨,皆“经国大务”。这也正是前文指出的体例矛盾第二种情况(礼论形式存在的威仪之礼),编者不得不放弃仪、论两分的原则,固然是因为以上材料不具备神祀属性,虽为礼论却无法归入后二卷。但这种处理不应视为单纯的被动放弃仪、论两分原则。一方面,材料中对学校“经国大务”的强调,正是对礼制内在性质的挖掘,显示了其契合于“经国诞章”的一面;另一方面,诏书奏议等材料出现于此,实际上也可以起到填补具体仪注缺失的功用。

涉及巡狩礼情况,《宋志》以“古者天子巡狩之礼,布在方策。至秦、汉巡幸,或以厌望气之祥,或以希神仙之应,烦扰之役,多非旧典。唯后汉诸帝,颇有古礼焉。”而许魏明帝“凡三东巡,所过存问高年,恤人疾苦,或赐谷帛,有古巡幸之风焉。”[2](p.379)从沿革中即可见编者着意挖掘巡狩礼有裨于政事的内在特质。更值得注意的是,巡狩礼沿革言及晋事,先录武帝诏书,其后还有一段挚虞关于巡狩是否当建旗的讨论。这段材料,与礼三中所录大量礼官对郊庙仪注讨论类似,均属于对具体仪制的分析。这则礼论未置于后二卷,避免了过多的礼制分置两处,也是由于凡欲考见一代礼制沿革者,除礼典仪注外,于礼官学者之论很难忽视。纵观前二卷诸礼,依照体例,本均当有详细仪注,但实际上只有郊庙、元会等寥寥数种如此。多数礼制的仪注事实上是通过议礼、沿革等礼论材料呈现。例如,前文论及的日月之祀,并未直接记录仪注,然其录魏文帝、明帝、东吴、晋武帝四代祀事,所列举史事、奏议、诏书及编者所引经传、史志、诗赋,均是围绕历代行礼时日、地点等具体仪节问题。

不过,对具体仪节的讨论,以及礼制沿革的记录与单纯的仪注记录终究尚有不同,《宋志》前二卷强调“经国诞章”,一些非仪注材料附录其下,不再分置,这确实很容易让人感觉沈约重视礼制性质超过对材料性质的辨析。但正如之前反复指出的,笔者认为,这并不意味着仪、论两分的原则在很大程度上被忽视。仔细观察,可以发现沈约在行文中往往对仪注着意强调,以凸显前二卷体例。礼一礼二中除了一些完整的仪注外,很多礼制的记载中都有涉及仪注的刻意说明。以下作一简要分析:

冠礼,云:“新礼今不存”,此指东汉曹褒《新礼》,后又引《后汉书·礼仪志》,记晋、宋两代冠礼,云“按仪注”“官有其注”,均是就施行仪注而言。

帝昏礼,云:魏礼“其仪不存”,江右“无复仪注”,晋成帝“仪注不具存”,孝武帝纳后“官有其注”[2](pp.336-339)。

临轩,其仪已具录,并云:“官有其注。”

元会,晋咸宁注已录,并云:宋用旧仪,“损益可知”[2](pp.344)。

南郊、殷祀,仪注颇详[2](pp.347-349),又云:“魏及晋初,仪注虽不具存,所损益汉制可知也。江左以后,官有其注。”[1](p.348)按,如此例,都是据施行仪注而论礼制沿革。

社稷,云:“夕牲进熟,如郊庙仪……官有其注。”[2](p.350)

六宗,云:“祀仪比太社。”[2](p.350)按,六宗本神祀,《后汉书》在《祭祀志》,并无仪注记录。《宋志》置于此,看似于体例不合,但正是因为有对仪注的说明,其实仍未偏离前二卷宗旨。社稷、六宗在郊庙下,也体现了编者对仪节相似性的重视。

合朔,云:“官有其注。”[2](p.351)

耕籍,云:晋武帝后,“史注载多有阙”,元嘉中仪注颇详。

养老,云:“今无其注,然汉礼具存也。”

释奠礼,前文已有论述。礼一云:“元嘉二十二年,太子释奠,采晋故事,官有其注。”礼四则云:“宋文帝元嘉二十二年四月,皇太子讲《孝经》通,释奠国子学,如晋故事。”按,此两处记载几乎全同,只是礼一因为体例要求侧重仪注,故多“官有其注”四字。

上年历,云:“官有其注。”[2](p.384)

通观全志可以发现,大量行文中对仪注的强调,以及因仪节相似而影响次序的情况主要集中在前二卷,这种现象并非偶然,而当视为编者对仪、论两分体例的有意维护。

(二)礼三礼四所收礼论材料分析

从体例上看,礼三四当收录神祀之礼,材料性质则限定为非仪注的礼论。但上文已指出,由于对具体礼制性质的重视,《宋志》亦有突破体例,将这两类材料列入前二卷的情况。不过另一方面,前二卷威仪之礼及仪注材料混入礼三四的情况则比较少见,这使得后二卷的材料性质相对较为单纯。与《后汉书·祭祀志》相比,《宋志》后两卷中收录的礼论类材料大大增加,不仅有对祭礼相关理论问题的说明,更有大量对具体仪节的讨论。此举无疑是对《后汉志》开创的仪、论两分体例的一种强化。《宋志》之所以采用这种体例,则与当时出现大量“礼论”类礼学著作这一现象密切相关。

《隋书·经籍志》经部礼类之末收录了一批以“礼论”“礼问”为名的礼书[4](p.923)。内容多是对礼制、仪节的讨论,但在体例上并不采用注疏的形式。其中汉人所撰只有《石渠礼论》一部,而自刘宋何承天《礼论》以下,同类著作则近十余种。何书三百卷,因“原有礼论八百卷”“删减并重,以类相从”[2](p.1711)而成,远引礼经,历数沿革,并集众家论述而成,对当时礼学界,乃至后来历代礼典编修影响极大。《南史》卷二二《王昙首传附王俭传》云:“俭弱年便留意三礼,尤善《春秋》……何承天《礼论》三百卷,俭抄为八帙,又别抄条目为十三卷。朝仪旧典,晋宋以来实行故事,撰次谙亿,无遗漏者。”[5](p.595)由何氏《礼论》衍生出的还有名为“礼论抄”的礼书,这种体例并非简单的抄撮何书,如刘宋著名礼学家庾蔚之有《礼论钞》20卷,增续何氏《礼论》,且多载庾氏评骘诸家之论。此外,《隋志》还录梁有尚书仪曹郎丘季彬《论》58卷,《议》130卷,《统》6卷。其中论、议有别,大约丘氏任礼官时,有机会接触大量议礼奏疏,这与《宋志》中收录的种种礼官奏议应当是同一种材料。

值得一提的是,《宋志》前后三位编者均有担任礼官、预修仪注礼典的经历。何承天事迹已见于上,《宋书》卷九四《恩倖传》云:徐爰“颇涉书传,尤悉朝仪……大明世,委寄尤重,朝廷大体仪注,非爰议不行。虽复当时硕学所解过人者,既不敢立异议,所言亦不见从。”至于沈约,《梁书》卷二五《徐勉传》所载徐勉《上五礼表》,备述齐、梁置礼局修撰《五礼仪注》之始末,中云:“复以礼仪深广……更使镇军将军、丹阳尹沈约,太常卿张充及臣同参厥务。”何、徐、沈三人经历为接触礼官奏议等礼论材料提供了极大便利。

《宋志》后二卷收录礼论材料以刘宋时期最为丰富,而且这些材料明显经过选择。以记礼论较多的宗庙礼为例,告庙以下十余事,以时代为次,从元嘉三年(426年)至宋末元徽中。同时,以上诸议礼事又依皇帝、太子、太后为序,丝毫不乱。元嘉中五事均为皇帝亲祀之礼,孝武帝孝建至大明三年(459年)四事则关涉太子祀事,孝建三年(456年)、大明元年(457内)均因皇子出为人后而告庙,以时代为序,固应在此,再从礼制性质分析,告庙虽属庙礼范畴,但涉及皇子事,则恰好与下条大明三年(459年)六月太子亲祀事相接,体例上起到了承上启下的功用。更值得注意的是,这部分最后第四条,大明三年(459年)十一月,议遇雨及举哀停亲祀,此则材料从内容看似乎与皇太子无涉,不当在此。然据《本纪》,大明三年(459年),因竟陵王刘诞反,孝武帝于是年四月“亲御六师,车驾出顿宣武堂”,据《沈庆之传》《竟陵王刘诞传》,战事至七月始平,故上条六月乙丑有司奏有云:“而乘舆辞庙亲戎,太子合亲祀与不?”[2](p.465)可见自四月以来,孝武亲征,这两条材料中,礼官所议“亲祀”均是指监国太子而言。

其后大明五年(461年)议皇太子妃服废祭、大明七年(463年)议春田荐庙、明帝泰豫元年(472年)议有丧废祭三事,仍是依据时代为序,所议均关涉皇帝亲祀。后废帝元徽二年(474年)议亲祀孝武帝与昭皇后,这条从体例上看仍有承上启下之用,以下五则均为帝后庙祀之事,其中又别依时代为序,孝建元年(454年)、大明二年(458年)录章后庙,泰始二年(466年)二月、六月及元徽二年(474年)皆昭后事。这些材料能够符合以上两种排序标准,显然是经过了编者一番精心选择与整理。可见即使排定纯礼论材料时,对具体礼制性质的辨析,仍起了决定性作用。

综上可见,《宋志》体例兼顾对礼制性质与材料性质的考辨。而对于容易造成体例混乱的两种情况,即非神祀类礼制的礼论材料以及神祀类礼制的仪注材料,《宋志》均选择置于前二卷。这对当收祭祀之礼的礼论材料的后二卷而言,尽管有材料的流失,却避免了体例上的矛盾。反观前二卷,在“仪注”“威仪”之下,不得不容纳一些异质材料。这种体例,仍本自《后汉志》所主威仪、祭祀之别,前文已有论述。事实上,《后汉书·礼仪志》收录原则亦当非必先着眼于礼仪、神祀之别,而是主要是依据《月令》体系,中已混入祭祀之礼,《祭祀志》再录神祀,则必然重复。这是《后汉志》体例上固有的缺陷。汉末已降,《月令》行政既不复存,《宋志》前二卷部分礼论、沿革与仪注关系密切,尤其所谓“威仪”之礼转而倾向礼之政治性,这也进一步淡化了依据是否神祀区分礼制的标准,使得体例更趋严密。

三、《宋志》诸礼次序及与《后汉志》比较

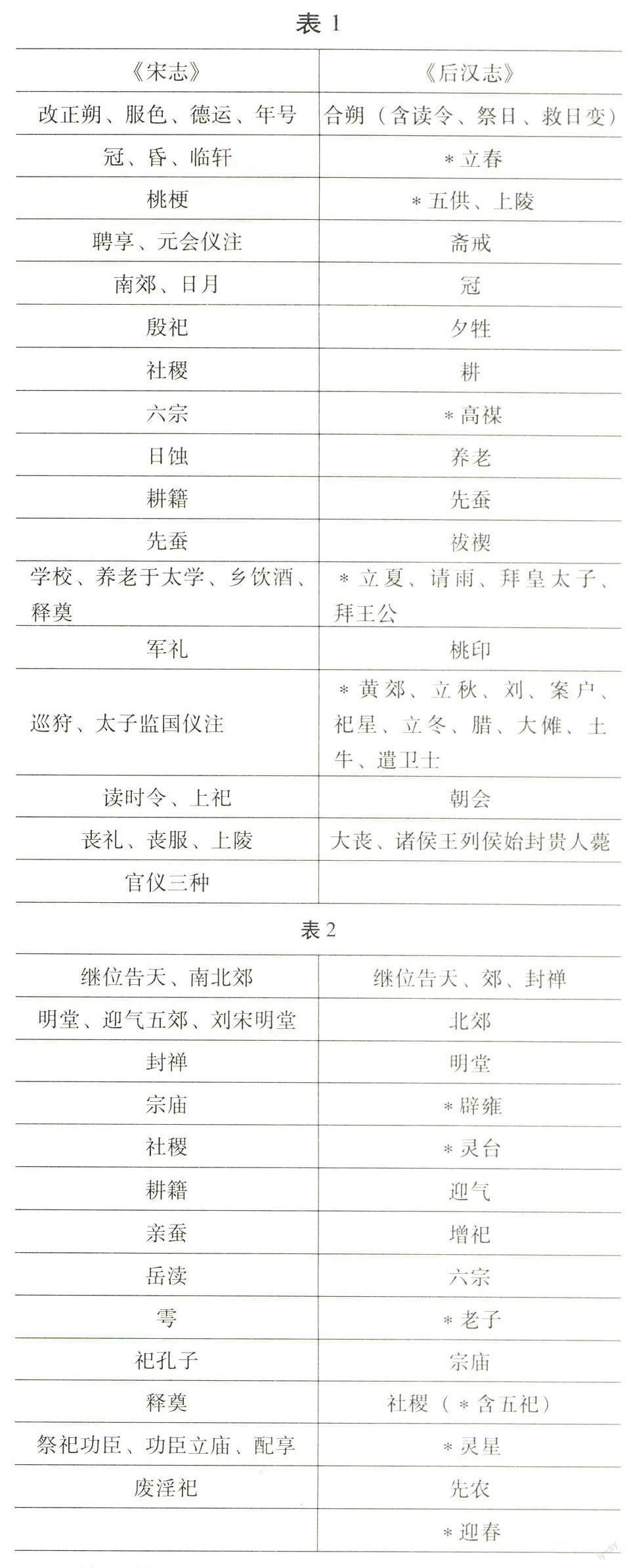

《宋志》继承自《后汉志》的不仅仅是上文所述针对礼制材料的取舍原则,这种沿袭造成了两志相似的宏观结构。仔细观察还会发现,《宋志》所录诸礼间次序,同样与《后汉志》有着千丝万缕的联系。《后汉书·礼仪志》依时令为序录礼,特点鲜明。表面看来,《宋志》礼一礼二并未采用这一排序原则,但事实上,其次序仍是以《礼仪志》为基础,充分考虑了诸种礼制实际仪节特点后形成。以下先用表格列出两志所录诸礼表一为《宋志》前二卷与《后汉书·礼仪志》,表二为后二卷与《祭祀志》。其中见于《后汉志》而《宋志》未收者以“*”标记。,再分析《宋志》诸礼排序依据。

礼一礼二:

1.德运、正朔、服色(附年号):《宋志》第一项礼仪记录的是魏代以降德运、正朔、服色沿革,《后汉志》则以合朔(包括读令行政、救日变两项)开篇。二者对比,即可以看出《宋志》对《后汉志》的模仿与巧妙改造。朝代德运更迭与月令行政看似截然不同,德运正朔尤其不似一般的“施行威仪”,但对后文涉及各种具体礼乐制度而言,二者却均具有某种统摄性,德运正朔甚至更符合《宋志》前两卷录“经国诞章”的标准。固然“五礼”次序有着经学上的依据,但《宋志》(包括《后汉志》)的做法同样有其内在理据,这种独具匠心的设计在其他礼书、政书体例中是比较少见的。

2.冠、昏、临轩。《宋志》中这是一组从性质到仪节均密切联系的礼仪,《后汉志》情况则相对复杂。首先,冠礼在春季礼仪的五供、上陵之后;其次,《后汉志》没有昏礼的相关记载,而拜太子王公一项,则在夏季礼仪中,与冠礼相距较远。两志体例看似迥然不同,但仔细分析仍可见《宋志》沿袭之处。

《宋志》冠礼云:“《礼》醮词曰‘令月吉日,又‘以岁之正,以月之令。鲁襄公冠以冬,汉惠帝冠以三月,明无定月也。后汉以来,帝加元服,咸以正月。晋咸宁二年秋闰九月,遣使冠汝南王柬,此则晋礼亦有非必岁首也。”除了客观记录冠礼之月后汉以来多以岁首外,仍可视为编者对将冠礼置于诸仪注之首原因的暗示,即依照行礼时月为排序依据。以下帝昏礼虽未记录时月而置于冠后,应当主要是出于经礼之学的考虑。拜太子王公,《后汉志》在夏季,可能有经学方面的依据。《宋志》的临轩礼则显然是考虑到了仪注方面与冠、昏礼有关,连类而及故置于此,这也是宏观上仪、论两分结构原则的再次体现。这里已初步看出《宋志》礼仪排序既参考《后汉志》月令行政,但又不过分拘泥,而是更多的从实际行礼情况出发的特点。

3.桃梗(即后汉桃印)。《宋志》云:“旧时岁旦,常设苇茭桃梗,磔鸡于宫及百寺门,以禳恶气。《汉仪》,则仲夏之月设之,有桃卯,无磔鸡。案明帝大修禳礼,故何晏禳祭议据鸡牲供禳衅之事,磔鸡宜起于魏也。桃卯本汉所以辅,卯金又宜魏所除也,但未详改仲夏在岁旦之所起耳。宋皆省,而诸郡县此礼往往犹存。”《汉志》“桃印”在仲夏令,此处可见《宋志》对依时令录礼原则尚有所依循,由于魏晋实际行礼改在岁旦故将位置提前至此。

4.聘享、元会仪注。《后汉志》朝会在其依时令所录诸礼最末,“每岁首正月,为大朝受贺”[3](p.3130)。《宋志》则与以上行于岁首二礼同列。

5.南郊、日月、殷祀。《后汉志》郊庙礼在《祭祀志》中,但《礼仪志》夕牲一节实包含相关郊庙仪注。《宋志》此三礼位置与《后汉志》夕牲大体相同。

6.社稷、六宗、救日蚀(附日蚀却元会沿革)。《后汉志》社稷、六宗在《祭祀志》,救日变附于《礼仪志》开篇合朔后。与《后汉志》主要依照礼制性质安排不同,《宋志》此处还更多考虑到诸礼在仪注方面的相似性。社稷、六宗,《宋志》云:“祠太社、帝社、太稷……太祝令夕牲进熟,如郊庙仪……汉安帝元初六年,立六宗祠于国西北戌亥地,祠仪比泰社。”[2](p.350)这几种礼制祀仪均与郊庙礼类似,故置于此。此外,值得一提的是,相对卷四所录沿革、礼论,这则专记仪注的材料篇幅极小,且神祀性质明显,但编者仍选择分置于此,可见对仪、论两分原则的重视。

《宋志》对救日变之礼的处理很耐人寻味。《后汉志》此仪在开篇,显然是因为《礼仪志》全篇架构是以月令行政理论为基础,而日蚀恰恰是历法中的异数,所以,必须安置在一个显要的位置。从月令行政的礼制观来看,读令行政之“常”与救日之“变”,二者也正好形成某种互补关系。《宋志》前二卷尽管多处沿袭《礼仪志》次序,但总体已经放弃了月令行政的架构。在《宋志》的体系中,救日蚀已经没有如《礼仪志》那样重要的地位。但日蚀又涉及“元会”这一重要的威仪之礼,且救日变之礼本身神祀性质并不算明显,所以才做出了不同于《后汉志》的安排。

7.耕籍、先蚕。两志位置基本相同,《宋志》在郊庙仪注后,《后汉志》在相当于郊庙的夕牲仪注后。不同之处是,《后汉志》耕籍下尚有高禖、养老礼。养老礼即“养三老、五更于辟雍,行大射礼”。此外“郡县道行乡饮酒于学校,祀周公、孔子” [3](p.3108) ,亦附记于此。三事同在仲春之月。《宋志》无高禖,养老诸礼则在以下学校礼中。

8.学校。《宋志》包括学校沿革、养老于太学(三老五更)、辟雍行乡饮酒礼、释奠礼(魏在辟雍、晋宋时于太学)。对比《后汉志》,很明显是将养老、乡饮酒二礼调整置于学校礼中。放弃了依时令排序的原则,而从仪节角度考虑,诸礼行礼地点均在学校。《宋志》的改动最终形成的广义“学校礼”序列,虽然破坏了月令时序原则,但从礼学角度看亦有依据。这样的安排乃基于对礼仪特点深入的认识,从而凸显了学校诸礼作为“经国诞章”的性质。

9.军礼。《宋志》云:“献帝建安二十一年,魏国有司奏:‘古四时讲武,皆于农隙。汉西京承秦制,三时不讲,惟十月都讲。今金革未偃,士众素习,可无四时讲武。但以立秋择吉日大朝车骑,号曰阅兵,上合礼名,下承汉制。奏可。”[2](p.368)《后汉志》军礼在秋,其后冬令诸礼为《宋志》所无,可视为除丧礼外最后一项(丧礼自不依时令)。《宋志》位置在礼一之末,亦颇为相似。不同之处则是《宋志》军礼与丧礼间尚有以下三种。

10.巡狩、读时令、上巳。《宋志》礼二首列巡狩及太子监国仪注,《后汉志》巡狩并未列为独立的一项。推测《宋志》如此安排,可能是因为巡狩岁非一行,难依时月为序。因巡狩而载监国仪注,则体现了前二卷对政治性礼仪的重视。读时令相当于《后汉志》开篇合朔读令行政。但两志位置迥异,显然与魏晋以来行礼实践有关。《宋志》卷四之末云:“汉安帝元初四年,诏曰:‘《月令》,“仲秋,养衰老,授几杖,行糜鬻”。方今八月按比之时,郡县多不奉行。虽有糜鬻,糠秕泥土相和半,不可饮食。按此诏,汉时犹依《月令》施政事也。”《宋书》卷一七《礼四》,第488页。要注意的是,这一段没有和卷二“读时令”放在一起,而是出现在全志之末。揣其意,则此礼不行久矣,失去了“经国诞章”的实际意义,故附于此。不过,《宋志》上巳的处理比较奇怪,作为有明确行礼时月而置于此,只能理解为其礼的性质并非威仪,而近于俗礼。

11.葬礼、丧服、上陵诸礼。与《后汉志》丧礼相当。但《宋志》多载沿革、礼论而无详细仪注,是其异。

12.官仪三种。中丞出行分道、凌室藏冰、三公黄阁,编者考黄阁相关仪制又引《汉旧仪》。黄阁、分道二事属典型的居官仪制,宗庙、丧礼并须用冰,不专主一礼,《宋志》又云供“三御殿及太官膳羞”[2](pp.411),则不仅关涉祀事,故亦附记于此。此三事皆为《后汉志》所无。

礼三礼四:

1.即位告天、南北郊、明堂、迎气五郊:《后汉书·祭祀志上》记光武即位告天、南郊、封禅,《祭祀志》中有北郊、明堂、迎气五郊。《宋志》封禅系于宗庙,其缘由前文已述。其余诸礼,两志次序大致相同。但此处材料较多,仍有可辨析之处。《宋志》礼三依次记三国、晋、宋即位告天、南北郊、明堂之礼,其中每朝又依时代为次记录诸行礼事。宋代部分还记录了孝武孝建三年(456年)、大明二年(458年)、明帝泰始二年(466年)、泰始六年(470年)几次对具体仪节的讨论,皆是典型的礼论材料。在这部分之后,又专门记录了天地二郊神位配位,其沿革涉及两汉、两晋,其中如晋成帝立二郊事及神位至为详尽,又记宋武帝永初三年(422年)二郊配位。以下为晋武帝郊祀春寒而仍亲祀、成帝郊祀遇雨二事。

再以下为迎气五郊,《后汉志》明堂、迎气间插入了辟雍、灵台(只云“未用事”),不过迎气与明堂同祀五帝,《宋志》次序更为合理。《宋志》此后专门记录了刘宋孝武大明五年(461年)建立明堂始末,其后还附有同年议明堂用牲、泰始七年(471年)议明堂告庙二事。考虑到魏晋明堂礼沿革在此前已有记载。此处单独将刘宋明堂礼列出,且与南北郊礼之间又插入了郊祀遇雨、迎气五郊[2](p.433),不知是有特殊用意,还是编纂时之疏漏,抑或今本文有错简。

2.封禅、宗庙:《宋志》封禅在郊祀与宗庙之间,前文已有说明。宗庙礼后附有大量“礼论”,之前亦有分析。

3.社稷、耕籍、亲蚕:《后汉志》中社稷(五祀附于此)、灵星、先农(风伯、雨师附于此)三事,其中社稷、灵星之祀相当于《宋志》社稷,先农则与《宋志》耕籍相当。

4.岳渎、雩、祀孔子、释奠、祭祀功臣、功臣立庙及配享、废止淫祀:此数种多为《后汉志》所无,不过其次序比较清晰。岳渎亦主地而次于社稷。雩祭与农事相关,《后汉志》“求雨”附于夏令耕籍礼后,但晋“始祈于社稷山川” [2](p.484) ,则因其所祀故置于此。这里同样体现了沈约依照行礼实际情况对《汉志》体例的改动。诸神祀之后则为孔圣、功臣。最后废淫祀与整体祀典相关《宋志》篇末有论后汉尤依月令行政,似乎可以视为对《后汉志》的呼应。。

综上可见,《宋志》诸礼间次序仍有沿用《后汉志》之处,但又依据具体情况加以调整,形成了既不同于《月令》时序又不同于“五礼”次序的独特体例。

[参 考 文 献]

[1]柴德庚.史籍举要[M].北京:北京出版社,2002.

[2]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[3]沈约.宋书[M].北京:中华书局,1974.

[4]魏征,等.隋书[M].北京:中华书局,1973.

[5]李延寿.南史[M].北京:中华书局,1975.

(作者系南昌大学讲师,古典文献学博士)

[责任编辑 张晓校]