宋代“书写”文化研究

2015-05-30高秀清

高秀清

在世界文明史上,中华民族是一个最重“书写”的民族,是一个“书写”传统最为悠久的民族,是一个“书写”成果最为丰富、最为宝贵的民族。在中国古代,文字的“书写”发挥着强大的社会功能和作用,“书写”活动展开的领域宽广,可以说,我们中国的文字记录和文化传承主要靠古人的手书亲力而为(或契刻),即便是在印刷术通行的时期,“书写”的行为也在大量存在着和实施着。

本文所讨论的“书写”是指切书迹和文本的书写,是在社会学、文化学领域认识书写的问题,与书法研究的主要是在艺术学领域认识书法有所不同。所以虽然本文的研究与书法研究在研究对象上有重合之处,但视域不同,思路不同,目标不同。“书写”研究从文化创造、文明积累的角度审视书写问题,认为“书写”是人的一种实践方式,是人的文化行为,书写的目的在“为用”,书写主体是广义的“文人”,书写活动所重在“写什么”,书写的结果是各种书迹和各种“文本”,书写创造了一个文本的“意义世界”与“文化世界”,书写的功能与价值是用文字存储“意义”、传布信息与传承文化。

我们将从国家管理、学术研究、知识积累、日常生活这四个方面来考察宋代“书写”文化的生存状态及实际应用范围。

一、国家管理与“书写”

“科举及第释褐,已成为宋人入仕主要途径、朝廷选拔官员首要渠道”,“登上第者,不数年辄赫然显贵矣”。这使得宋代社会读书热情空前得高涨,万众向学之风巍然可观。面此盛况,朱熹曾发感慨 “居今之世,使孔子复生,也不免应举”;据《宋史·宰辅年表》等资料统计,宋仁宗在位41年,用宰相23人,其中22人是进士出身。另据香港学者李弘棋统计,在宋代全体文官14860人中,仅前30年科举及第的官员就达7833人,占总数的52. 71%。而据冯尔康先生考《宋史》传记中科举出身者1420人,占官员总数的56%。上述所举,可知由于科举的激励,有宋一朝的崇文、重文之风达至繁盛,整个社会读书应举几已成为全体国民最为关心之事业,科举制在选官中的主导地位至宋已完全确立。而无论是科举而仕还是由其他途径当官之人,绝大部分都是善书之人。

作为国家管理,我们从国家所设置的部门、官位名称也能看出其“书写”的职责。如以宋代正官为例,直接出现在各级官品中的诸种带有“书”“史”字的称谓有中书令、尚书令、尚书左、右仆射、御史大夫、中书省侍郎、六部尚书(吏、户、礼、兵、刑、工)、秘书监、御史中丞、秘书少监、监察御史、中书省舍人、秘书省丞、秘书郎、秘书省著作郎、秘书省著作佐郎、校书郎、太史令诸王府史、御史台侍御史。“书”“史”本意就是书写。从职官名称上就能见出在其职事范围内包含着“书写”问题。而作为官员的职责,“书写”是他们向皇帝建言进行国家事务管理的至为重要的方式和手段。如,皇帝的诏令、谕旨、制诰等的起草与制订,各个政府部门之间的往来文书,职官向上级的报告与建议,大臣、官员向皇帝递呈提交的上书与表、章、奏、议、疏等,整理考订校勘些大卷数书籍的保存与留传等等诸种都离不开手工“书写”,它们都是依靠大小官员的辛勤“书写”来完成的。又如,《宋史》载司马光为官48年始终进言无隐、政务严谨,堪为清正官吏。在他的文集中收录其制诏1卷、表1卷、章奏32卷,皆是其为官时的政务“书写”,可见其为官之认真、书写之重要。宋代官员身上有着孟子所谓“士不可以不弘毅,任重而道远”的品格。钱穆先生评价,宋朝的时代,有种自觉的精神,亦终于在士大夫中渐渐萌出。并认为所谓“自觉精神”者,正是那辈读书人从自己内心深处涌现出一种感觉,觉得他们应该担负着天下的重任”,就是“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的精神,而这种照耀千古的自觉精神皆是通过文字“书写”来传之后世的,所以说,“书写”在宋朝国家管理方面来讲依然是重要的技能、依然发挥着重要的作用。

二、学术研究与“书写”

学者的研究著述本身就是他们“书写”的产品,凝结着学者的智慧与心血。宋代的学术研究,堪为“上承汉唐,下启明清,绍述创造,靡所不备”。

宋代皇帝推行的崇文抑武之政,使得宋代许多官员是亦政、亦文、亦学术,成为中国古代政治、经济、哲学、文学、史学、艺术、自然科学等各方面人才最为繁盛和最为密集的时代。如范仲淹、宋祁、欧阳修、司马光、王安石、苏轼、黄庭坚、朱熹、张载等皆彪炳史册、辉耀后世,而他们的卓越成就又带动起全社会对文化人的敬重,于是全社会崇文重学之风呈现良性循环之态势,诚如陈寅恪先生所言,“华夏民族之文化,历数千年之演进,造极于两宋之世”。

如有关经学类“著述”大量出现:翰林学士邢昺主持的群经义疏、官修《十三经》注疏,胡瑗的《易解》12卷,欧阳修的《易童子问》3卷,王安石《易解》14卷,司马光《易说》4卷,程颐的《易传》9卷,张载的《易说》10卷等;苏轼的《书传》l3卷、《书说》1卷,欧阳修《诗本义》16卷,苏辙的《诗解集传》20卷,刘敞的《春秋传》15卷,刘攽的《内传国语》10卷等。

有关史学方面的学术研究亦很丰富。吕思勉先生认为宋代在中国史学上有大进步:如,欧阳修自撰《新五代史》,独立著成史;另有司马光的编年史巨著,他居洛阳15年按照宋神宗提出的“博而得其要,简而周其事”,“刑典之总会,册牍之渊林”之编撰要求潜心于著述,历时19年,编成了“网罗宏富、体大思精、为前古之所未有,而名物训诂,浩博奥衍,亦非浅学所能通”的《资治通鉴》,时间跨度1363年,共294卷。另有《考异》30卷、《目录》30卷。据说其所书写的草稿足可堆满两个房间。

在金石考据方面,有欧阳修撰写的《集古录跋尾》10卷共400余篇;赵明诚撰写的《金石录》30卷,虽仿《集古录》但却数倍与之。另有洪适的《隶释》、曾宏父的《石刻铺叙》、陈思的《宝刻丛编》、王象之的《舆地碑记目》、无名氏的《宝刻类编》等著作。

总之,宋代的学术研究是很宽博的,史学、经学、考据之学等方面都卓有成就,成为中国学术史上的个高峰,为辽、金、元、明、清各朝的学术研究奠定了基础。

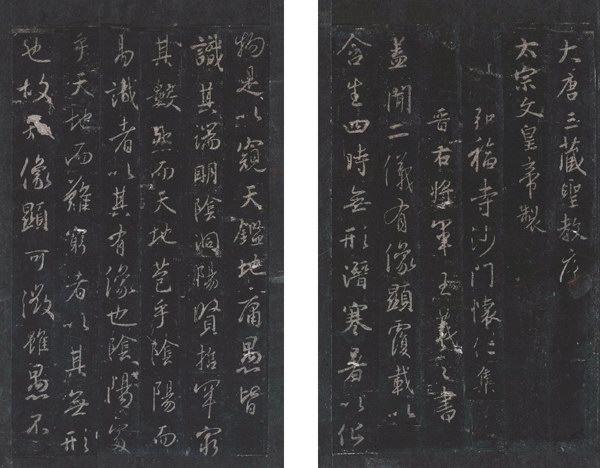

同时,我们也注意到,随着社会进步、科技发展、书写工具材料的不断改良以及人们对于“书写”表现的自我意识日渐强烈等,使得无论是欣赏者还是“书写者”“书家”本人,都对“书法”本身所具有的美表现出了浓厚的兴趣,而对这种趣尚的追求与表现也使得“书写”愈来愈追求把字写得“好”,写得漂亮,写得得心应手,在书写中感受到快乐,由此,书写脱颖而出成为文人的一种“乐事”、 种“消遣”方式,并以此修心养性、陶冶情操。而就宋代来讲,《淳化阁帖》的出现当是个显著表现。时公元992年即淳化三年的11月6日,宋太宗下诏翰林侍书学士王著专门负责收集和甄选以往历史朝代中的王公大臣之书法、尤其是对“二王”书法的搜访与鉴别,最为用心且数量尤多,并将之摹刻于枣木板上、汇成一帖,即中国书法史上赫赫有名的《淳化阁帖》。

此帖为丛帖,共10卷。其中“二王”就占据二分之 ,共5卷。我们之所以特列举此帖是想说明,正是宋代《淳化阁帖》的问世,在其之后掀起了轰轰烈烈的崇帖、研帖、刻帖、习帖之高潮,不仅宋代就由此产生了很多的刻帖(或官刻、或私刻),如《建中靖国秘阁续帖》《淳熙秘阁续帖》《潭帖》《绛帖》《汝帖》《阅古堂帖》等,同时宋代法帖的出现还开启了后世刻帖之风潮。所以,在某种程度上可以说,宋代法帖的兴盛与繁荣,无论是对于中国书法技法的学习还是对于中国古代书法理论的研究,都产生了不可低估的作用和影响,具有划时代的意义和价值。

所以我们说,宋代学者们整体学术研究“结果”呈现出欣欣向荣,巍巍壮观之势态也即是“书写”文化在学术研究领域的具体体现,学术研究过程中“书写”始终贯穿其中,学者们的深邃思想及高识卓见通过“书写”以承载、通过“书写”以显示、通过“书写”以继古传今。

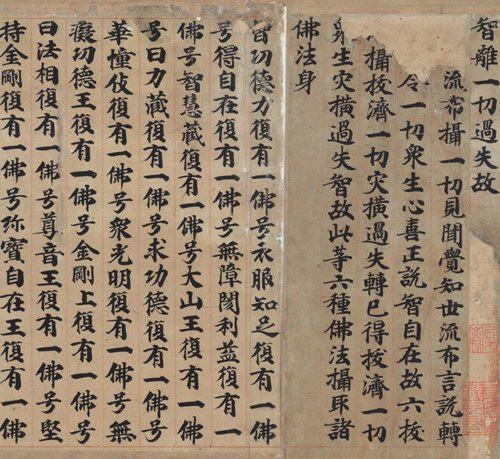

三、文献积累与“书写”

随着社会发展,科技进步,宋代各种纸张的质量不断提高,产量不断扩大,为知识的积累提供了比以往各朝都更为便利的条件。但是,作为文献积累,“手写”“抄书”仍然继续大量存在,刻本、印本与“抄本”同时并存。“抄书”以为藏、“抄书”以为学的风气依然在士人、藏书家中间兴盛不衰,“书写”与“抄录”的依然是文献积累的基础方式。对历史典籍进行“手写”“手抄”的文本依然受到人们的喜爱,出现了很多著名的“抄本”。对此,刘守安先生早有言说,“宋元以后,印刷书籍增多,但仍难完全替代手抄,中国古代之藏书中,‘抄本甚多。如宋之大藏书家陈振孙,藏书五万卷,多抄自郑、方、林、吴诸家。这些“抄家”在完成藏书愿望的同时,还通过“书写”以作读书,可谓一举多得。如《宋史·李常传》载其“少读书庐山僧舍,留所钞书七干卷,名日李氏山房”,足可见抄书对于藏书、积累文献的意义,这或许也是“抄书”代代不息的原因之一吧。至今许多图书馆、博物馆所藏宝贵文献中多有“抄本”。

知识的积累离不开“书写”,需要通过不断的抄录、整理、修订、缮写等书写过程,可见“书写”也是知识积累的一种方式,二者关系密切。从宏观看,不仅是“抄书者”自己通过“书写”加深了对所书写的知识理解之深度,而且在他们不断完成“抄书”的同时,也在不断地丰富和增加着中国文化知识积累的总量。所以,在中国古代不独个体、私人积极于“手抄”来达到藏书的目的,作为国家、政府、帝国的统治者同样意识到了积累知识的重要性。在不同的时代,朝廷都设置有类似于“抄书”性质的官位和职能部门,也都安排有固定的官员在实施着知识积累方面的“抄写”、收录工作。正是代代辛勤的“书者”“抄书者”们不惜余力地将各种文化知识进行“抄录”、整理、修订、编撰等“书写”工作,才使得我们中华文化得以传承有序、源远流长,也才使得我们的生活底蕴日渐丰厚和多彩。

四、日常生活与“书写”

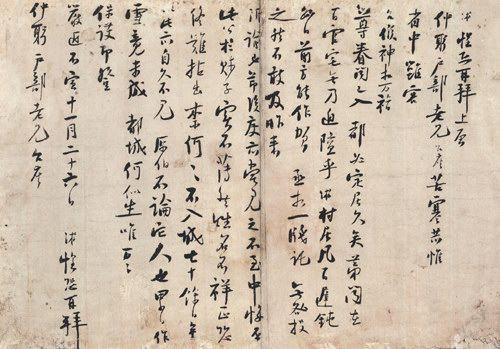

在中国古代人们的社会交往中,“书写”是种传递信息表达感情的方式,尤其是对于生活优裕、心态优游从容且自身学问素养很高的宋代文人士大夫而言,由于“身份的特殊性”使得“书写”在他们的笔下即便是最为普通的日常琐事亦能被描绘得有声有色、趣味横生。

(一)“随笔类”“书写”

从社会行动主体的角度来考察私人性“随笔”“书写”所产生的历史背景及其不断地繁荣昌盛、以及对后世的影响诸方面,都有着深远的价值和意义。

社会环境的宽松,文化氛围的浓郁,生活待遇的优厚,文人士大夫的博学多识、深厚文化教养,鉴赏能力很高,以读书怡悦性情,习书学画,诗文唱和,标举风雅。欧阳修就曾自称:“吾《集古录》一千卷,藏书一万卷,有琴一张,有棋局,而常置酒一壶,吾老于其间,是为‘六一南宋陆游亦在《小饮梅花下作》中自称“六十年间万首诗”。在文人、士大夫的社会交往中,“书写”是其必不可少的活动之。如,他们或以诗酬唱,或相互赠答,且喜欢记录,于是出现了40多种诗话。如欧阳修书写的《六诗话》、严羽的《沧浪诗话》、刘克庄《后山诗话》等;当时的大画家李公麟曾作《西园雅集图》,描绘苏轼、黄庭坚、米芾、蔡天启、张未等人在王诜家作画吟诗、谈禅论道的画面,生动显示了当时文人雅集交游相亲的士习文风。宋仁宗时期的欧阳修、蔡襄为代表的书家雅集和宋哲宗时期以苏轼为代表的书家雅集也都是人们社会交往的表现形式,极具有代表性。

从行动主体的角度来看,宋代所出现的诸多“题跋”之作,大多都诞生于人们的日常社会交往之中。况且就“题跋”名称看,原就是“题”“写”于文章、书籍、墨迹、金石拓片、绘画作品等之前或之后的说明与评论文字。所以,从宋人在书写领域日渐涌现诸多的冠以“某某随笔”“某某笔记”“某某题跋”“某某诗话”等类的书写著述之作,反映出宋人的心态是随意的,他们的这些非刻意著作之文,也说明了“书写”在他们日常社会交往中所处的地位及社会交往中“书写”活动的频繁。他们自身的学识渊博以及生活的优游更为他们的私人性随笔“书写”提供了主客观条件上的保障。从宏观上看,这也是社会发展、文明进步的标志特征。

宋代国家对于文人政策优厚、社会民众崇文重文,激励文人加强自身文化素养,加上图书业发达,使得宋代文人、士大夫大都重视读书学习,如黄庭坚曾言:“士大夫三日不读书,则义理不交于胸中,对镜觉面目可憎,向人亦语言无味”。而且对于“书写”之事也极为重视,如米芾就说“一日不书,便觉思涩,想古人未尝片时废书也”:甚至将人们的“书写”与读书的多寡、学司是否广博联系在起讨论并以此作为评价“书迹”好坏、优劣的标准:如“学书须要胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵。若其灵府无程,政使笔墨不减元常、逸少,只是俗人耳”。这说明在宋代文人士大夫们的心目中对于读书与习字的认识已上升到一定的理论高度,将对人的品德、事功、学问的追求评价标准也运用到对书写“字迹”的品评之中,如,“苟非其人,虽工不贵”;“蔡君谟书,天资既高,积学深至,心手相应,变态无穷,遂为本朝第”:“余谓东坡书,学问文章之气,郁郁芊芊,发于笔墨之间,此所以它人终莫能及尔”。而上述这些所引“资料”即是来源于他们平时随手“书写”的思想言语的“记录”之中,即也就是我们所说的“私人性随笔‘书写”之中。这类私人性随笔“书写”种类很多,比如“题跋”就是此类书写现象的其中之的“书写”活动。

宋人的这类“私人性随笔书写”,正是宋人在日常生活中“书写”的独特之处,无论在“书写”态度上还是在书写风格上都反映了宋人的闲适、博杂、萧散、繁琐的面貌,正如吕叔湘先生所言,“随笔之体肇始魏晋,而宋人最擅长胜长……多半是和实际人生直接打交道的文字”。也是宋代特殊时代环境、文人自身的文化背景共同作用的产物。

而其中尤其是值得题的是和“书法”直接相关的随笔“题写”“题跋”。这些题写、题跋类“书写”行为的大量出现,不仅反映了宋代书画收藏的高度繁荣,艺术鉴赏“品评”类“书写”活动已成为文人士大夫日常社会交往中不可或缺的组成部分,还说明了当时社会普遍崇文尚古尊书重墨的文化风尚。

翻阅宋代文人的个人文集就会发现大都含有有“题跋”之卷,如欧阳修躬自“集、录”自古以来的金石并撰成《集古录跋尾》10卷400余首;苏轼的《东坡题跋》6卷收其“题跋”书写之作近600首,题材广泛,行文如行云流水,自然畅达,富于才情,长于理趣;黄庭坚《山谷题跋》9卷400余首,思致细密,长于抒情,挥洒自如,足以追踪东坡;李之仪《姑溪题跋》亦有近百首。这些大量出现的“随笔”“题跋”“漫录”“杂记”“笔记”“诗话”,等等,冠以不同称谓的私人性“书写”之作的涌现,反映了“书写”在有宋代的新发展、新面貌,突出于宋代、影响着后世。

(二)“游艺性”书写

“书写”作为文字显示的手段和方式,在中国历史发展的长河中,始终发挥着重要的实用功能。宋代不仅实用书写有增无减,而且“游艺性”书写也潜滋暗长,孔子说“志于道,据于德,依于仁,逰于艺”。随着文字“书写”大量的使用,“书者”“存载道德,纪纲万事”的记事载言之余,越发对文字的形体之美感兴趣,作为书写技艺层面的“书法”概念,“书法”逐渐从“书写”中游离出来,而随着“书写主体”对书写字迹美的意识自觉和关注,产生了更多围绕“书法”技艺之美的研究和探讨,同时也培养了大批的欣赏者、爱好书法的学习者参与进来。

在中国古代社会,任何一种文学艺术的兴盛,总是与最高统治者的嗜好有着密切的关系。如宋代不少帝王,都对书画有着偏好.宋太宗留意丹青,曾自言:“朕君缶天下,亦有何事?于笔砚特中心好耳。”朱长文记录:宋太宗“方在跃渊,留神墨妙。断行片简,已为时人所宝。及既即位,区内砥平,朝廷燕宁,万机之暇,手不释卷,学书至于夜分,而夙兴如常。”又“帝善篆、隶、草、行、飞白、八分,而草书冠绝”:宋真宗认为书画是“高尚之士怡性之物”:宋徽宗赵佶即位后,更是广汇历代法书名画,尝设书画学及书艺画图等局;宋高宗赵构《翰墨志》亦有段对自己学书经历的回顾:“余每得右军或数行、或数字,手之不置。初若食蜜,喉间少甘则已:末则如食橄榄,真味久愈在也,故尤不忘于心手。顷自束发,即喜揽笔作字,虽屡易典刑,而心所嗜者,固有在矣。”又日:“凡五十年间,非大利害相妨,未始一日舍笔墨。”所谓上有所好,下必甚焉。皇帝的言行喜好有着示范的作用,文人博雅好古的文化心理的张扬,也连带地推动了爱好书画的风尚。

在人们的社会交往中,从“书写”的内容到形式都慢慢开始向审美性艺术追求去发展。具体体现于人们对于“书法”之美的关注与实践。

书家“以书赠人”的行为本身就是人们在“书写”领域技艺性审美趣尚发展的种具体表现。日常社会交往中的表现最能反映人们的心态,社会交往活动中的趣尚是社会整体风尚的种折射、一种映照。如现藏在中国国家博物馆的《文天祥书赠谢昌元<座右辞>卷》。

遍遍地临摹古人法帖就是为了提高自己的“书法”之技,为了将“书法”之技提高,古人们的勤勉练习、用心感悟都是必不可少的过程和环节。而对于接受者来说,也是基于对名书家“书迹”的仰慕和崇拜,或为收藏的珍品,或为模仿的范本,或为互相交往的谈资。总之,无论是书家还是得到书迹的接受者,他们的关注点已经更多地是集中到了“书法”的表现之美,对书迹的形体、神态、韵味等投注了定的心力。

从“书法”发展来看,作为记录文字的书写工具的性能依然大量存在,但同时作为艺术、作为审美上的追求已经在“书者主体”和“接受者客体”的心中日益强烈。从各种文人集会中“书写”的就看出社会已有这方面的需求,即:人们对“书法”字迹的赏玩、品鉴已成为必不可少的内容。“书法”的点画、结构、神韵之美,如《宋拓颜、柳、白、米四家法帖》,有诸多的书法名家如雷贯耳,从唐代起,“二王”的地位已经牢固竖立于学书习字人的心中,他们的书写“字迹”,如现藏在中国国家博物馆的宋《集王圣教序》拓本已成为习书人的标准“范本”,成了一个完整的谱系。于平日交往中的赏玩、品鉴、题识活动,更是乐此不疲。若究其原因,当是一种客观事物发展之必然趋势使然。人们总是对使用着的事物不断的打磨、提高以适应客观实际的需要,所谓“用则进”。

文字“书写”一方面作为记事录言的工具继续在实际生活中大量使用并依然发挥着其强大的实用功能:而另一方面,文字在使用中逐渐发展、演变、丰富的字体书体的形态、意味、神韵等“书法”之美,也在吸引着使用它、观赏它的人们的眼光。

从宋代所存留的书作来看,我们发现,“书法”的作品幅式在逐渐的丰富变化多样,如现藏在中国国家博物馆的宋代黄庭坚的书迹长卷,《行书青衣江题名卷》,北宋元符三年(1100)纸本,纵24.6cm横999.5cm:又如,现藏在中国国家博物馆的赵构《草书七言绝句团扇》;另如,现藏在中国国家博物馆的宋代陆游《苦寒帖》等书作,表明在社会交往中这类为追求审美欣赏的艺术性探讨在不断地发展和延伸,“书法”的自我意识在增强。人们在书写中注重字迹的美观、书写的道劲潇洒等审美意趣方面的追求也在日益地得到彰显,并且随着纸张工艺的发展与改进、毛笔种类的丰富与繁多、墨的品质提升等书写工具、材料的发展与进步,使得有意探索“书法”艺术审美表现性的人们有了更为有利的物质条件保障,从而更好地去追求书法的审美艺术性的表现。

文字的发展变化直接引起“书写”的变化,“书写”的实践也促进文字本身的变化和发展。二者相互促进,相辅相成。钱穆先生说,“进步是增了新的,而在此新的中间还是包容着旧的。这才是进步,而不是改造。改造未必是进步,进步必是由旧的中间再增加上新的,新的中间依然保留着旧的,那么这个新的当然比旧的是进步了。”我们以此观点看待宋代“书写”的历史发展与演进,同样适用。