太极图视域下解读道德失范及其治理措施

2015-05-30郭海霞

郭海霞

【摘要】道德失范现象包括人们内隐的精神世界的衰落和外显的道德行为相对道德准绳产生的现象界的越轨行为两方面。本文主要以道德建设领域面临的挑战这种外部驱动力和各领域的道德失范案例此种外部驱动力为出发点,在太极图以及太极所派生的“泰”卦和“否”卦视域下运用相关理论基础对道德失范现象进行了解读和原因分析,从而“对症下药”,对道德失范现象提出了建设性的措施。

【关键词】道德失范;太极图;善恶;自律;他律

一、问题的提出

我国目前还处在社会主义初级阶段,正在经历经济、文化、政治、道德和法制等各领域的社会变革。伴随着社会主义的发展变革和人民物质方面的不断丰富,我国社会主义道德建设总体来说是进步的,但道德失范问题仍是社会的一大“顽疾”。道德建设任重道远。当前我国道德调控机制还不健全、道德教育相对滞后,舆论监督没有发挥好它所具有的功效,道德建设没有很好的彰显“指挥棒”和“解调器”的特性,道德失范现象屡见不鲜。譬如:网名评出的“十大网络不文明行为”;《人民日报》刊载了教育部公布的“四起高校腐败案”;人民网发布的“厦大博导事件”还有“校长性侵幼童事件”这些道德失范案例都时时鞭策我们去维护社会的良心和正义。

二、对太极图本质的阐释

《易传?系辞上》曰:“ 《易》有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”四象指太阴、太阳、少阴、少阳。八卦指天(乾)、地(坤)、雷(震)、风(巽)、水(坎)、火(离)、山(艮)、泽(兑)。邵雍在《观物外篇》指出“天地定位一节,明伏羲八卦也。八卦相错也明交相错,而成六十四卦也”。太极可以派生出“两仪”、“四象”、“八卦”等天地万物,正如老子所讲:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”太极图的演变源远流长,太极演变成天地万物又与万物之间的对立矛盾统一以及天人合德都是对它的本质最好的解说和总结。太极图生动形象的阐释了天地万物阴阳变换,相反又相成的哲理。太极图主要有派生万物和阴阳转化两大本质。

三、太极图视域下解读道德失范的原因

笔者认为:道德失范现象包括人们内隐的精神世界的衰落和外显的道德行为相对道德准绳产生的现象界的越轨行为两个层面。余光中说:“人心也是猛虎和蔷薇的两面体”,人心有阴柔与阳刚。而人性是人的自然属性。孟轲曰:“人之学者,其性善”,它主张人性本善。思想家荀况主张人性本恶,他认为“人之性恶,其善者伪也。”康德在《单纯理性范围内的宗教》指明人有“趋善的禀赋,趋恶的倾向。”有学者认为:人性中有“善扩展域”和“恶扩展域”。把善的元素多于恶的元素的场域叫“善扩展域”,把善的元素少于恶的元素的场域称作“恶扩展域”,这两个扩展域之间可以相互转化。

德国哲学家康德认为:“人”是有理性、有尊严的存在物,人的理性就是自己的行为的法则和界限,当我们的行为在这个“法”的场域内,那么人活着就会有尊严。“人性”是人的自然属性,但人是自然属性和社会属性的统一。人的实践行为属于社会属性的范畴。人的实践行为是“人性”对于人的实践行为是“人性”主观选择善或恶的外显层面。人的善恶是站在道德的角度和立场来权衡的。亚里士多德所著的《尼各马可伦理学》里说:“德性作为一个对于我们的中庸之道,它是一种具有选择能力的品质。”亚里士多德认为“德性”是一种具有选择能力的中庸品质斯多亚学派认为:“按照本性生活”。人的本性也就是“人性”它善恶的结合体。

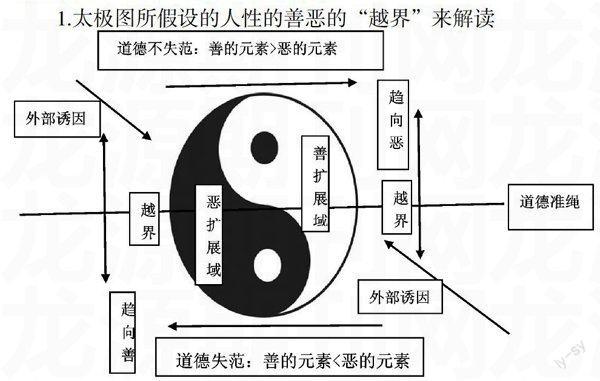

1.太极图所假设的人性的善恶的“越界”来解读

假设我們把太极图看作为一个人性的整体,白色部分代表善,黑色部分代表恶,我们就可以看到人性中有善的元素,也有恶的元素,并且善中有恶。恶中有善。如果用中间一条黑线代表道德准绳为界,可分为上下两部分,我们可以看出,当受到外部诱因的刺激,上半部分人性里善的元素多于恶的元素,则道德不失范,假设太极图是顺时针方向转动的,那么上半部分渐渐趋向善。反之,当下半部分受到外部诱因的刺激时,太极图所代表的的人性里的恶的元素多余善的元素,这样就会产生道德失范的现象。用太极图所假设人性的善恶元素来解释道德失范现象前面理论基础提到的人性善恶模型的建构和道德是有层次性的完全吻合。

2.“泰,天地交,道德不失范”与“否,天地不交,道德失范”构想的解读

“泰,小往大来,吉亨。”《彖》曰:“‘泰,小往大来,吉亨,则是天地交而万物通也;上下交而其志同也。内阳而外阴,内健而外顺。内君子而外小人,君子道长,小人道消也。”当“君子之道”战胜“小人之道”,或者我们的“君子心”打败了“小人心”的时候,正义的力量或者正义的诚心始终坚守自己的岗位,则道德不失范。我们也可以称作“泰,天地交,道德不失范”。“否,否之匪人,不利君子贞。大往小来。”《彖》曰:“天地不交而万物不通也。上下不交而天下无邦也。内阴而外阳,内柔而外刚,内小人而外君子。小人道长,君子道消。”“否”卦告诉我们:当“小人之道”或者“小人心”成为主力军时,则会产生道德失范现象。这种构想也可以叫做“否,天地不交,道德失范”。所以我们也可以用太极派生出的“泰”卦和“否”卦来解读道德失范。

四、道德失范的治理措施

“自律和他律是道德实践的两个维度”,也是治理道德失范的两个层面。自律是一种自律人自身理性的一种内部约束以及自主行动。他律道德主体遵循道德规范这种外部因素的约束而展开的实践活动。

1.他律宏观层面:经济文化制度法律

马克思说:“人的本质是一切社会关系的总和”、“经济基础决定上层建筑。”道德属于上层建筑,所以我们一定帮助正确的金钱观念,“君子爱财取之有道。”再者我们一定要吸收传统文化的精髓。如“五常”(仁、义、礼、智、信)。借鉴和吸收外来文化,另外华中师范大学教授杜时忠倡导“制度育德”,邓小平同志也说:“制度好可以使坏人无法任意横行,制度不好可以使好人无法充分做好事,甚至会走向反面。”而法律是道德失范的一种高度制裁。在当前社会背景下,我们需要从经济文化制度法律各个层面来治理道德失范现象。

2.他律中观层面:学校德育

“学高为师,身正为范”,教师不仅担任着“传道、授业、解惑”者的角色,而且通过言传身教感染学生。檀传宝《论教师的公正》讲到:“教师自身的公正是道德教育强有力的示范,是一种很有效的隐性德育。教师言行的公正是影响并促进学生形成良好道德标准的心理基础。”因此学生要形成良好的品德,教师一定要平等公正的对待每一位学生。此外,学校德育内容以德育内容理论必须联系实际,说教式和灌输式的道德教育也缺乏合理性,应该多运用情境陶冶法,让学生在实际情境中养成良好的道德习惯。

3.微观层面:家庭教育

“父母是学生的第一位老师”。被称为“中国家训之祖”的《颜氏家训》“篇篇药石,言言龟鉴”。他提倡“孝悌教育”;“仁义教育”;“礼的教育”;“节俭教育”。瑞士教育家裴斯泰洛齐认为家庭应从以下几方面对儿童进行道德教育:“唤起儿童爱周围的人”;“培养儿童的自我克制力的习惯”;“鼓励儿童在道德上逐渐独立”;“运用练习、惩罚、音乐等道德教育方法。”良好的家庭教育对儿童品德的形成至关重要。

4.自律:最重要的微观因素

约翰?罗尔斯的《正义论》中曾明确地指出:“道德教育是为着达到自律的教育。”康德、朱小蔓和鲁洁都强调自律的重要性。美国心理学家埃利斯创建的ABC理论告诉我们:激发事件A是引发情绪和行为后果C的间接原因。直接原因是我们的认知和评价而产生的信念B。这就告诉我们,外因最终要通过内因起作用,我们必须修炼“四心”,“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”多读读:“弟子规,圣人训,首孝弟,次谨信,泛爱众,而亲仁,有余力,则学文。”特别强调一点,在当今社会,我们必须区分尼采所提出的“主人道德”和“奴隶道德”,在对待道德事件的问题上有自己的主见,明辨是非和善恶,做自己道德的主人,最终达到“积善成德,而神明自得。圣心备焉”的效果。

伊壁坞鲁来说:“幸福是一种快乐的感情”,他认为“快乐就是身体的无痛苦和灵魂的无纷扰。”那么灵魂的无纷扰必然要求我们努力发挥自己“趋善的禀赋”,做一个道德高尚的纯粹的人,然后才能问心无愧立于天地之间。贾平凸在女儿婚礼的讲道:“一等人忠臣孝子,两件事读书耕田;浴不必江海,要之去垢;马不必骐骥,要之善走;心系一处。”让我们大家共勉,做个忠臣孝子,读好书耕好田,专心致志的做自己、用理性驾驭自己。唐代大诗人韩愈在《原道》里说:“凡吾所谓道德云者,合仁与义言之也,天下公言也。”愿我们都能成为仁义之士,使自己的行为符合“道德”这种天下的公论。

参考文献:

[1] 吴海江,徐瑞方.道德实践的两个维度:自律与他律[J].华东理工大学学报,2002(3).

[2] 汪应曼.我国社会转型过程中的“道德大范”分析[J].海南金融,2003(3).

[3] 易连云.“道”、“德”的层次性与学校德育改革[J].高等教育研究,2003(5).

[4] 杜时忠.制度何以育德[J].华中师范大学学报,2012(4).

[5] 陈仕丹.康德论“改恶迁善”[D].四川大学,2005

[6] 雷结斌.我国社会转型期道德失范问题研究[D].南昌大学,2013.

[7] 罗国杰.伦理学教程[M].中国人民大学出版社,1985.

[8]朱小蔓主.道德教育论丛[M].南京师范大学出版社,2002.

[9]高兆明.制度公正論:变革时期道德失范研究[M].上海文艺出版社,2003.

[10]檀传宝.学校道德教育原理[M].教育科学出版社,2003.